▲讲座现场

11月21日,初冬的北京,中央戏剧学院东城校区内炽热涌动着思想与灵感的星火。由中央戏剧学院戏剧艺术研究所、中国舞台美术学会主办,刘杏林舞台设计工作室策划的“大卫·鲍罗夫斯基与亚历山大·鲍罗夫斯基的舞台设计美学——亚历山大·鲍罗夫斯基学术讲座”在此间拉开帷幕。11月22日下午,讲座的第三场大师分享“空间作者——亚历山大·鲍罗夫斯基学术讲座”于中央戏剧学院东城校区小礼堂举行。“空间作者”单元的主题取自亚历山大·鲍罗夫斯基对空间本质的探索与创造性转化,他对空间象征性与戏剧整体性的深刻理解,以及对动态演变的叙事空间的追求。

本场讲座由国际舞台美术组织(OISTAT)中国中心主席、中央戏剧学院舞台美术系教授刘杏林担任学术主持。俄罗斯舞美大师亚历山大·鲍罗夫斯基通过对自身代表作品案例的系统解析,充分而真挚地阐述了自己舞台设计核心理念的形成、发展、变化的历程。

空间作者

▲国际舞台美术组织(OISTAT)中国中心主席、中央戏剧学院教授刘杏林担任学术主持

当然,除传承和延续了父亲的方法、认识与经验之外,亚历山大·鲍罗夫斯基也是一位创作个性和审美原则与其父亲有所不同的大师。这意味着他并没有依赖父亲的成就,也使得他位居俄罗斯现代剧场最有影响的舞台设计师前列。最能说明他艺术实力的是,他是俄罗斯当代著名导演瓦列里·福金、谢尔盖·珍诺瓦奇和列夫·多金的长期合作者。

与亚历山大·鲍罗夫斯基合作的导演福金说,“ 他是真正意义上的共同作者。 ”珍诺瓦奇说:“导演的作品始于一个概念,这不是他自己决定的,而是舞台美术家。 我是一个非常幸运的人,因为我旁边有一位大师——亚历山大·鲍罗夫斯基。”

亚历山大在艺术理念与创作方法上继承其父亲的精神,秉持“神圣的虚空”这一概念,同时又发挥出他自己新一代的特色。其设计语言集中、洗练、质朴,摒弃浮华装饰,注重功能与精神表达的同一性,体现出强烈的审美控制力与形式表现力。

▲俄罗斯舞美大师亚历山大·鲍罗夫斯基讲座现场

亚历山大·鲍罗夫斯基在回顾其职业起点时提到,16岁时因父亲“又快又便宜”的推荐而得以完成自己的首部舞台设计,由此开启了职业生涯。早在童年时期,他通过自发绘画与影像尝试,内心已注定了走向戏剧舞台设计之路,并表示对此选择始终无悔。

▲《契诃夫·樱桃园·无语》模型

▲《契诃夫·樱桃园·无语》剧照

在与导演珍诺瓦奇的长期合作中,他推动戏剧语言从台词中心向身体与情绪表达的转向,在 2024年根据《樱桃园》改编排演的《契诃夫·樱桃园·无语》中,亚历山大·鲍罗夫斯基将通常敞开的莫斯科戏剧艺术工作室剧场的舞台,处理成开场时反常地合着大幕。红色大幕边的奏乐声停下来后,老仆人费尔斯先是撩开幕往外窥看,接着走出来用刷子擦拭大幕,最后他把大幕完全打开时,却是一个完全空荡荡的舞台。随着欢快而喧闹的队伍穿过观众席走上舞台,十几个手提箱、盒子、大箱子也被人搬运上台,既对应主人公长途旅程后归来,也成为接下来的演出布景或支点。结尾时,同样的搬运者会把所有这些东西匆匆搬走,就好像把它们永远从主人手中夺去一样。该剧摒弃传统台词,通过极简的舞台语汇——空无一物的舞台、箱子与行李构成的象征系统、表演区外的展示区——构建出契诃夫文本中失落与等待的情感场域。舞台以大幕启闭为叙事框架,仆人费尔斯成为空间的守护者与记忆的维系者,而剧场前厅设置的“开发区建筑规划沙盘”,将戏剧情境延伸至现实,吸引观众像购置房产的业主一样,饶有兴趣地参与其中。

▲《波图丹河》剧照

亚历山大一直将其空间理念贯彻于剧院的建构之中。他与导演珍诺瓦奇长期合作的莫斯科戏剧艺术工作室,由斯坦尼斯拉夫斯基家族金线工厂内的小剧院改造而成,强调了剧场空间的整体性与公平性,主张前台观众区与后台工作区域应具备同等的建筑品质与人性关怀。而在其中仅能容纳36人的实验小剧场演出的《波图丹河》中,他通过编号木板围合演出空间、强制收走手机等方式,构建了高度聚焦且具有仪式感的观演关系,强化戏剧的沉浸性与纯粹性。特别是,装修时留下的砖墙上延展的弯曲沟痕,被亚历山大·鲍罗夫斯基直接利用,转换成了点题的波图丹河。灯光使这条河床更加醒目——干燥、粗粝,暗示了作者安德烈·普拉托诺夫 (Andrey Platonov) 所归结的,精神之爱与肉体之爱之间的残忍、可怜的力量。

这种几乎“不著一字”的设计手法,让人想到1995 年大卫·鲍罗夫斯基在雅典迪奥尼西亚剧院设计的《樱桃园》, 它突出体现了设计师以高度剧场性的意识,对特定现实空间中创造潜力的敏感和借助:在一栋住宅楼的二楼黑色大厅里,他仅以用石灰水粉刷花园中树木的方式,将四面环绕着观众席的十四根现成黑柱子下部涂白。以惊人的简洁营造了一种木炭般的二十世纪末的樱桃园。

大卫·鲍罗夫斯基重视虚空的美学价值,他说:“这个你尚未搅乱的地方,其中神圣的是虚空。没有什么比这样的场景更美丽了。只需要问问还缺少什么。”对此,亚历山大·鲍罗夫斯基追述:“空间和建筑就是一个虚空的舞台,最重要的是别去败坏它。父亲就是这么想的。我可以真诚地说,今天,如同以往,他一直是我的参照点。”

▲《第六病室》舞台模型

▲《第六病室》剧照

在2024年5月首演的《第六病室》中,舞台以一道巨型栅栏贯穿始终,演员被置于其后表演,形成强烈的禁锢意象。起初,这一设计引发了对表演传达效果的担忧,然而演出实践证明,栅栏并未阻碍情感传递,反而强化了文本中关于“精神囚禁”与“自由渴望”的主题。剧中庭院场景中类似棺材的视觉元素,以及角色面对敞开之门却步不前的戏剧停顿,进一步深化了存在的困境与心理的悲剧性。亚历山大刻意选用破旧板材作为后墙,通过材料本身的岁月痕迹强化空间的历史沉重感。

▲《海鸥》舞台场景图

▲《海鸥》剧照

在圣彼得堡小剧院2022年演出的《海鸥》中,亚历山大·鲍罗夫斯基《海鸥》的舞台设计主体仅仅是布满舞台的七条小船,金属板背景像湖水闪烁。剧中的人物出场后,分别坐在各自的小船上。契诃夫剧本中著名的缺乏沟通的隐喻,立即在空间和视觉上体现出来。接下来演员的表演,由于脚下没有坚实的地面,他们总是在晃动、危险和不稳定中,就像一切的命运、人际关系和前途。

下半场中,充满希望和爆发炙热感情的夏日,被无望的冬天所取代,散发出宇宙般的寒冷。这些船被倒置过来,看上去就像墓碑,或是逝去的青春和愚蠢的希望的纪念碑。约翰·施特劳斯的《蓝色多瑙河》音乐主题似乎在弥补湖水景观的缺失。演员模仿管弦乐队各个声部演唱,以副歌形式贯穿整个演出,仿佛将一场视觉上节制但美丽的表演弥合在一起……。

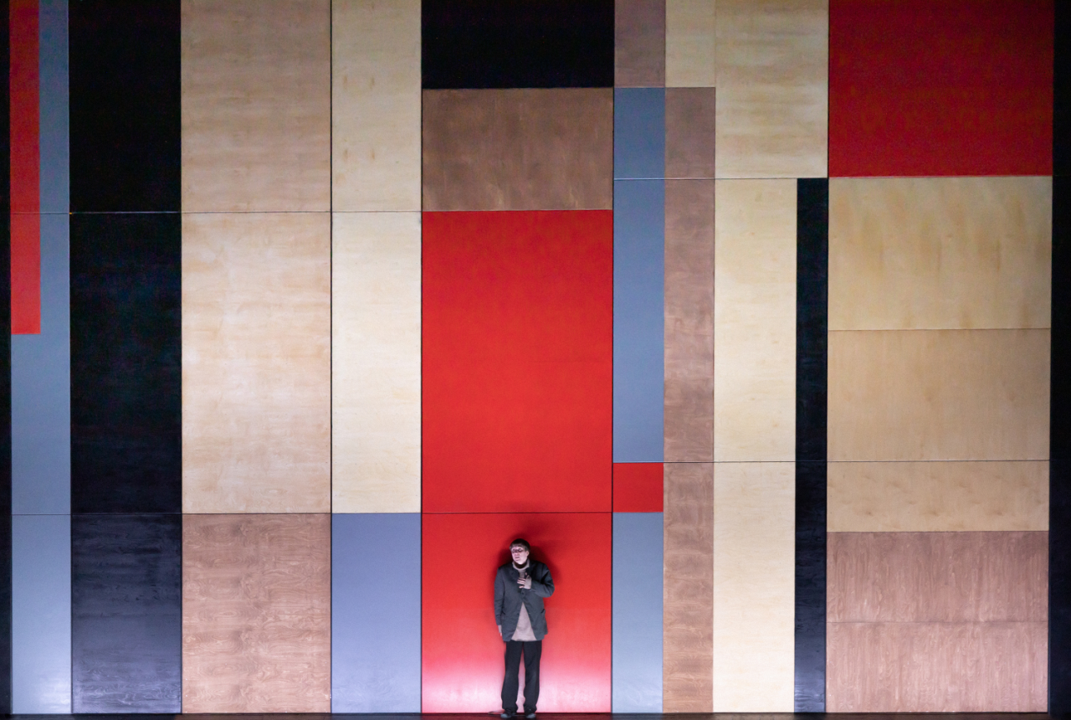

▲《感情阴谋》剧照

在莫斯科艺术剧院2021年首演,根据1920年代苏联先锋派作家尤里·奥勒沙小说《嫉妒》改编的《感情阴谋》中,亚历山大·鲍罗夫斯基的舞台设计具有如罗德琴科,波波娃、马列维奇和康定斯基那种结构主义或至上主义风格。不同颜色和尺寸的挡板像大幕一样依次垂直升降,“像断头台一样上下移动”或者“以类似切香肠方式”暗示剧情发生在一个建造中的香肠制品厂。硬景幕后面只留下了狭窄的舞台,演员在上面表演冗长的,有时雄辩的独白或进行激烈的对话。

▲《三姐妹》舞台模型

▲《三姐妹》剧照

在《三姐妹》的舞台设计中,亚历山大通过极简而富有象征意味的视觉语言,深刻呼应了契诃夫原作中关于渴望、失落与精神禁锢的主题。在与导演热诺瓦奇的合作中,他将构思凝练为以“桦树林”为核心意象的舞台方案。亚历山大以多段桦树干构成密集的垂直结构,贯穿前三幕演出。这些桦树不仅把剧本里的自然意象直接搬上舞台,更成为三姐妹精神世界的空间隐喻——它们既是日常生活的围栏,也是情感压抑的象征。演员在树木间穿行表演,营造出拥挤而逼仄的生活氛围,进一步强化了角色对“莫斯科”的向往与冲破现实的张力。

在第四幕玛莎与维尔什宁告别的关键场景中,整个桦树林布景结构通过预设的轮轨装置迅速移向一侧,舞台瞬间由“满”转“空”,形成一个突然的情感“深渊”。这一剧烈的空间转变,不仅外化了人物内心的巨大失落,也以视觉的虚无映射了希望的消逝与现实的荒芜,被评论界视为极具震撼力的舞台处理。亚历山大还曾尝试在决斗场景中引入乌鸦或是鸽子,使其飞越桦林并穿越观众厅,意图扩展戏剧空间与象征意象的层次,虽因技术限制未果,但仍体现出其在视觉叙事中追求诗意与观念融合的一贯追求。

亚历山大·鲍罗夫斯基延续了其父大卫对空间象征性与戏剧整体性的深刻理解,同时展现出与导演长期合作中所形成的独特艺术默契。他跟导演珍诺瓦奇合作已经快30年,跟导演多金的合作也有快20年,已形成一种“创作联盟”关系。他会感觉其实他们是没有办法离开彼此的。对其来说,这当然是一种幸福。在多金剧院中,他享有充分的艺术自主权,可自由调整舞台元素以服务于整体构思。比如说想要把拆掉哪里的灯、哪个布景或座椅。只要是为了能够服务于自己的设计,所有的改变,多金都会同意照做。这种信任关系不仅体现在创作过程中,更延伸至机构层面——多金甚至未经预告便将亚历山大列为剧院舞美总监,凸显了对其艺术地位的认可。

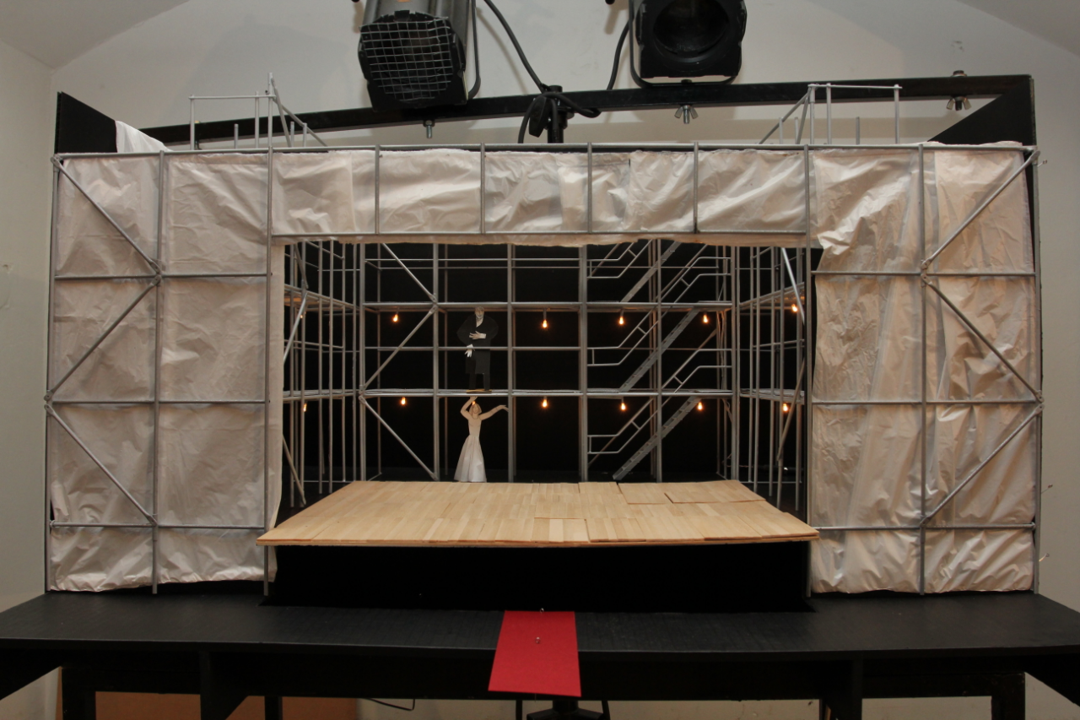

▲《哈姆雷特》舞台模型

▲《哈姆雷特》剧照

在《哈姆雷特》设计中,亚历山大以“未完成的装修”为核心隐喻,通过裸露的舞台框架、逐渐填充的地板与可拆卸的塑料幕布,构建了一个处于永恒建构中的权力空间——每一个政权、每一次换代,都会给国家进行一次装修。这一视觉系统既象征政权更迭带来的持续改造,又为角色行动提供多重支点,例如演员从框架下面的梯子爬上来到舞台上这种登台方式。他受到逛商场老太太“穿白T、戴大金链子、衣服上写着‘I'm king’”戏谑穿搭的灵感启发,让哈姆雷特将场景中的塑料布拆下来作为披风。穿着印有角色名字和头像的T恤,在保持经典文本张力的同时注入现代解读。

▲《樱桃园》舞台模型

▲《樱桃园》剧照

在圣彼得堡小剧院《樱桃园》的当代诠释中,亚历山大用“防尘罩”覆盖了家具、吊灯,占用部分观众席架设了梯子,放置台球桌。从而模糊了舞台与观众厅的界限,将戏剧空间拓展为记忆与现实的交汇场域。开场时运用放映设备投射契诃夫故居的回忆影像,将拉涅夫斯卡娅的往昔时光直接植入当下情境,形成情感上的强烈对照。在结尾处,多金导演把演员穿着囚服的影像直接对应地投在了背景木板前面的幕布上,以投影画面将贵族命运与1917年革命直接勾连,使契诃夫在剧本第二幕中所描写的舞台之外传来的,像琴弦断裂和忧伤垂死的声音,作为一种明确的警示和历史解读。

▲《阴谋与爱情》舞台模型

▲《阴谋与爱情》舞台场景

▲《阴谋与爱情》剧照

在圣彼得堡小剧院演出的席勒的《阴谋与爱情》的设计中,亚历山大·鲍罗夫斯基与多金通过几何美学木结构造型,暗示了权力不可避免的犬儒主义和道德的丑陋,理性服务于自身利益并因此邪恶的可憎性,以及邪恶的虚假、欺骗性的魅力。他从空的舞台开始,随着剧情推进,逐步添置并调整桌椅的布局,直至最终形成象征婚礼的盛大场面。在其中,他还开玩笑提到其中构成主义风格线条的组合如神来之笔,无意识的恰巧成为了他名字的缩写。

▲《三年》剧照

在改编契诃夫小说《三年》的剧作中,亚历山大的主导设计是一个关键的“铁床”意象。“有一天,”亚历山大·鲍罗夫斯基说,“谢尔盖·珍诺瓦奇和我开车去我的别墅。中途发动机停转。我们打电话叫了道路救援公司,坐在路边等待时,看到了一片白桦林。在演出中,我们必须有一个白桦树基础——一座白桦桥、白桦树干。我们谈论了不同的事情。关于墓地。关于栅栏。关于“第6病室”。说到最后感到我们都是病人。于是突然间,以闪电般的速度,产生了“房间”的想法。要么是宿舍,要么是墓地,要么是医院。铁床。他们在它们身上出生,他们在它们身上死去,在这里产生了概念。结果,向观众呈现了由十二张裸露的金属床组成的舞台设计。”

▲《钦差大臣》舞台模型

▲《钦差大臣》剧照

在《钦差大臣》的构思阶段,亚历山大基于对权力空间的观察,舞台中央设置了一座罗马式古典大理石质感的浴池。将场景设定为官员们频繁进出浴室。无论古代人和现代人到浴室中都是一样的一丝不挂,把所有人的内心袒露展示出来。无论文明发展到什么程度上,脱了衣服就会看到本质。这也是对俄罗斯政权运行的讽刺性、揭露性的东西。开场时,官员们逐一脱衣入池,通过这一富有象征意味的戏谑场面设定,直观揭示出权力与公共空间、私人空间的复杂交织,以及权力从古至今未曾变化的本质。同时,亚历山大对大理石效果的追求,源于罗马时期大理石所体现出的经典感,也象征着这种腐败是永远不变、不会消失的,一直伴随着人性的阴暗面。

最后,亚历山大向观众致谢,并欢迎大家来俄罗斯参观其建立的大卫·鲍罗夫斯基博物馆的展览。

▲讲座现场

在本次讲座最后,刘杏林教授系统梳理了亚历山大·鲍罗夫斯基舞台设计的核心美学原则。他指出,亚历山大·鲍罗夫斯基的设计很少图解剧本的地点提示。他的场景形像的基础始终是“反向移动”——即与实际所指拉开一定的距离,与材料或导演的表演理念相关的超然,这种距离提供了设计维度并改变了视觉感知。他对舞台设计美学充满热情,并以自己的方式理解并运用这种美学。他结构清晰的构图是演出中积极有效、意义深远且不可或缺的组成部分。

亚历山大·鲍罗夫斯基的舞台设计是在为演员的行为提炼概括一个抽象的空间,在这个与人物所处的真实环境的描绘相异的空间中,舞台设计的剧场性本质和功能性意义随着剧情的展开、在其语境中以及在演员的表演过程中逐渐显现。换句话说,所有受这位舞台美术家支配的视觉表达手段(图像、材料、质地、建筑构造、灯光)都旨在创造舞台动作。因此,与描绘动作场景的布景相比,这种舞台设计所需的与导演的合作和互动程度要高得多。亚历山大·鲍罗夫斯基一直在致力于与导演进行如此高度密切的合作。

最后,刘杏林教授强调了学术交流中这种与重要的艺术家“面对面”的不可替代价值。他指出,与设计师本人的直接接触能够获得超越文献资料的感性认知与人格影响,这种真实感的辐射对艺术学习与人的塑造具有难以言说的精神意义,是超越专业技术和知识传授层面的。

本次活动特别鸣谢华汇音响的技术支持。

文字:满姝彤 姜亭旭 赵妍

翻译:黄小轩

摄影:张吉才 吴西周 康梓煜

责编:张丽佳

审校:刘杏林 赵妍 黄小轩