9月24日下午,由北京国际设计周组委会、国家大剧院、中国舞台美术学会联合主办的2020台湖舞美国际论坛在国家大剧院艺术资料中心圆满举办。论坛以“21世纪的舞台——物质与虚拟”为主题,通过中外嘉宾主旨演讲、国内嘉宾对谈的形式在线上、线下同步开展。意大利多媒体设计师塞尔乔·梅塔里以线上直播的形式分享了多媒体领域的创作经验。

塞尔乔·梅塔(摄影/刘方)

大家好,我叫塞尔乔•梅塔里,是一名多媒体设计师,我的工作是使用虚拟现实来制作图像。我很荣幸能够受邀参加台湖舞美国际论坛,有机会和大家一起讨论学习。大家可以看到,我身为一个意大利人,现在身处斗兽场的所在地罗马,今天的天气有点奇怪,似乎在下雪,但我希望太阳能快点出来,天气能变晴朗。

首先我要分享一些虚拟舞美以及特效技术的运用。虚拟舞美是电影业最先使用的,后来又被运用在了歌剧、音乐剧和舞台剧艺术上。很幸运,已经不下雪了,我现在要告诉大家我其实并不在罗马,而是在一个摄影棚里,站在一块绿色幕布前。正是这块绿布让我得以向你们展示这种特效,来以此开启今天的介绍。首先我要向大家介绍舞美设计构建的基础,使用绿色和蓝色幕布进行的各种拍摄,以及之后图形和色块的拼贴。举个例子,这是2016年在四川忠县三峡港湾国际旅游度假区上演的大型山水实景演出《烽烟三国》。我们想要呈现一群人正在从灾区迁徙到其他地方去的场景,我们先在北京的摄影棚里用绿幕拍摄了真人的部分,在这之后,用后期技术将场景剪辑合成进去,其实所有远处能看到的人群都是使用计算机图形制作出来的。

3D建模软件可以模拟出不同人物的各种动作。而我们实际拍摄的演员大概只有二十几个,但是在电影场景中我们则需要呈现出上千人迁徙的画面。这就是计算机图形以及色彩校准软件的工作,呈现出每个演员的面孔,画面中远处人流绵延不绝,这样看起来就好像上千人在行走。在这个场景当中,我们也用到了大规模的水雾效果,这样我们就能实现原来的舞美构想——将投影和舞美结合在一起。摄像机是可以移动的,而我们的舞美也在跟着摄像机变换,在最后阶段,我们会将整体调校到一致的水平。到了真正投影的时候,结果是很有意思的。

在3D技术中,无论是拍摄技术还是建模技术,对我们的工作来说都是至关重要的。这个场景中,计算机图形所制作的直升机正在空中盘旋,我们在蓝色幕布上拍摄了士兵的画面,士兵们从一个蓝色的平台跳到了沙地上。而当演出进行的时候,这些身着军服的演员们看上去就像从直升机跳到了沙漠里。舞台的舞美变成了可以无限延伸的沙漠,成了这部音乐剧里非常有意思的一幕。除此之外,军车出现在舞台上也是不可能的。我们有一张安装在户外的宽45米高5米的巨大绿色幕布,呈现给大家的画面是马和骑手正在沙地上飞驰,其实沙子原本并不存在,而是用卡车运到拍摄地点的。

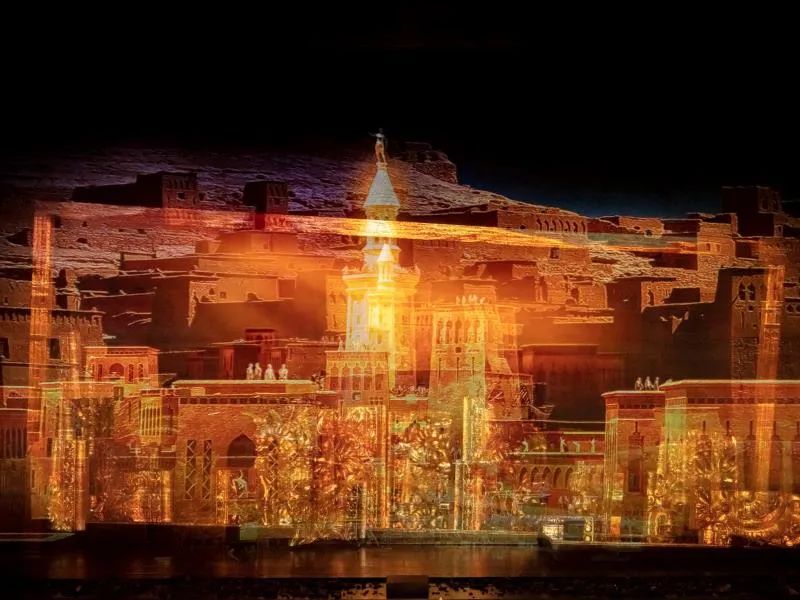

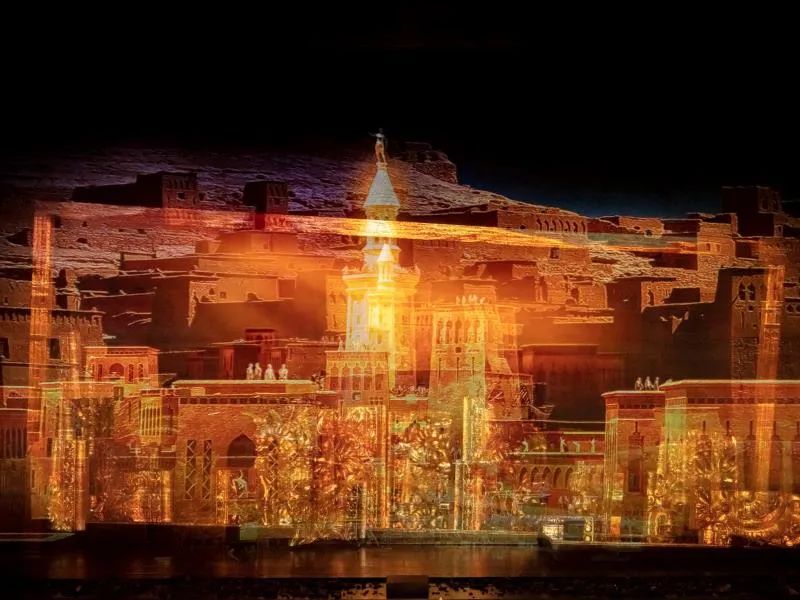

最后需要呈现出来的是沙特阿拉伯一座叫阿卢拉的小城,当时正在举行异常盛大的节日,所有人都盛装出席。作为一部音乐剧,在舞台上有很多舞者在背后的屏幕前表演舞蹈,后期就把真实的场景和投影融合在了一起。马和骑手们的画面的投影也是非常重要的,他们必须符合透视原则,并且他们的大小比例也需要和舞台上的舞者们相匹配。

在封闭的搭建舞美中架设投影机,无论是在灯光还是在投影上都是非常复杂的。我们会用CAD图示搭建舞美中摄影机的摆放位置,在左右墙壁上安放两台位置相对的投影机,还有一台投影机放在背面墙壁上。

在戏剧演出中舞台灯光和投影之间的融合及互相适配非常重要。这虽然是灯光设计师和投影人员的工作,但是需要对投影出来的图像进行调整,使其完美适配灯光效果。我认为这是一个需要导演的统筹安排和灯光师的协调等共同完成的工作,否则就不能取得舞台的统一效果,因为在投影和实景交接的地方不可以让观众看出来哪里是实景哪里是虚拟出来的。在我看来,最后的目的是要让场景看起来像自大画家之手的一幅画作。

《泰伊思》

我们把话题从场景模型转移到舞台画面上来。我会用《诺尔玛》中某一幕的场景模型来讲解,灯光的作用至关重要,但是投影同样也对舞台有很大的影响。《诺尔玛》的舞台是搭建起来的,整体为灰色调,为的是让投影的色调更为准确,然后在搭建的墙壁、拱门、柱子上面进行投影。舞美设计师和导演刚开始想使用一个特殊的画面,但是我们在排练的过程中进行了改动,最后就得到了一个森林教堂故事中沉浸感最强的画面。

我们不仅需要根据舞台上的即兴灵感对场景模型进行改动和适配,还需要考虑服装的效果。无论是对于灯光还是对于投影来说,服装的效果都是非常重要的,投影和舞台的融合,需要达到一种绘画一样的光线效果。

以《费德里奥》中的一幕为例,搭建的部分位于舞台中央,歌手整个人在那里匍匐着,我们变换了场景,在中间类似井底部分的左右两边构建了两面墙。先在绿幕上进行人物的拍摄,拍摄的画面在这之后会剪辑到虚拟的楼梯上。场景的一部分是搭建出来的,而其余的一切都是投影出来的。因此,投影、舞美和灯光的融合是至关重要的,只有这样我们才能得到一个像绘画一样风格统一的舞台。舞台和灯光融合的艺术以及最后舞台呈现的感官效果也是很重要的。举个例子,这个搭建和投影并存的舞台其中只有第一排的金色柱子是在摄影棚内真实搭建的,而后面的背景部分,比如第二排的柱子,虽然它们和前面的柱子一模一样,但其实是用计算机图形设计出来的,从视觉上看没有任何差别,我们工作中一个重要的任务就是不能让观众们看出来真实和虚拟的区别。为了加强虚幻的效果,柱子还会自己转动。这种情况下,我们马上想到的是简化场景——只搭建6根柱子,所以就节约了搭建舞台的成本。

总的来说,视频投影需要考虑很多个方面,因此需要和导演、舞美师舞美设计师以及灯光师紧密合作。歌剧《阿依达》中的一幕,投影出来的沙子正在缓缓落下,好像要埋葬两位主角。歌剧《阿依达》最后一幕,光线和画面都呈现出来统一的风格,这就是融合的效果,麦田的道具和背景上投影出来的麦田也已经合二为一了。最后我们来看一下《奥赛罗》中神奇的30秒钟。接下来我将用实例说明如何在戏剧、歌剧和音乐剧中创造出有想象力的画面。在这里我想重点说的是如何制作立体效果的演出,也就是观众们佩戴特制眼镜后能看到的立体效果。立体效果可以让观众们感受到物体要溢出屏幕的感觉,这无疑是很震撼的。很明显现在我没办法展示立体效果,而只能展示制作的过程。

《阿依达》

中国国家大剧院上演的《水仙女》,故事背景是一个完全想象中的世界,讲的是一群水中的仙女,剧中用网格构建出一个仙女们的水下城堡,最后投影和舞台上的效果与背景中的光影是适配的。《水仙女》的开头部分按照导演和剧院的要求,我们只能使用3D技术,因此需要制作立体视频,完全模拟在水下的环境。这个场景的制作是非常复杂的,因为一切都处于运动中,船通过3D建模,我们利用了铁锈和外壳的纹理,随后又添加了一些物质来营造出一种这艘船在水中已沉没很久的感觉,同时在周围用3D建模增加了游来游去的鱼让画面看上去是运动的。这里动画的复杂程度已经达到了电影的级别。

在最后一个场景中,演出随着鲨鱼的出现而结束,然后是水仙女们出现,她们的头发非常柔顺飘逸,这些也是用通过3D制作出来的。我们使用了一个动作捕捉系统,再利用计算机进行绘图制作。那我们是如何制作出水仙女们的动作的呢?我们使用的是一个多点的动作捕捉系统,每个点会向软件分别发出信号,通过这些信号,软件会定位到身体的各个部分,如手、腿、胳膊、头,然后再通过3D绘制出一个运动的动画模型。动画需呈现的是水下360度的动作。我们因此搭设了一个悬挂系统,让一名杂技演员可以进行360度的身体动作,杂技演员的动作会被叠加到水仙女的3D模型上。我们也用模型在一座如同埃及亚历山大一样的城市构建一段奇妙的旅程。我们构建的首先是城市内的建筑,然后是亚历山大城标志性的灯塔,最后进行绿幕摄影,在后期制作中将一些舞者叠加上去,用逐渐拉近的长镜头呈现效果,最后通过后期剪辑上去的3D效果的舞者在他们在城市的各处起舞。可以看到舞台的视觉效果以及灯光、舞美等元素的融合。我的发言快要结束了,现在我想介绍一下一场演出中不同场景的制作方法,比如什么时候该用投影,什么时候不该用。在北京上演的《阿依达》中一幕的场景完全是舞美搭建起来的,已经没有投影的空间。这种情况下我认为没必要强行使用投影,尤其是场景本身已经足够宏大辉煌的时候。

《兰花花》中的一幕,我们使用了环幕投影作为舞台的背景,舞台的舞美和投影部分实现了完美融合,所以这是布景加投影的解决方案。

其次是关于完全使用投影的解决方案。用三块投影幕,完全没有舞美,只有两边和后面的3块投影幕,同样能给观众带来一个非常有想象力的感官体验。这就是舞台舞美的三种方式,大家可以选择自己喜欢的方式。

除此之外我想谈谈舞台舞美的未来以及怎样通过这些颇具未来感的解决方案来工作。我首先介绍几款图形软件:3D Studio Max是一款建模软件,在3D动画建模中非常有用;另外还有在电影业经常使用的Maya,这款软件非常强大,但是加工时间也很长;还有一款用于合成场景的软件After Effects。

最后我来介绍一种我认为非常具有革新性的技术,也就是实时追踪摄像机,大家可以看到后期制作的过程是没有的,演员是实时在一个电脑虚拟出来的舞台上进行移动的,而观众看到的画面会根据歌手和演员们的移动而变换。我相信,在接下来的几年内,我们需要迎接这个新挑战,更进一步。

文字来源:论坛现场视频听译

文字整理:浩洋

图片来源:国家大剧院

现场摄影:张吉才

责编:张卫荣