9月24日下午,由北京国际设计周组委会、国家大剧院、中国舞台美术学会联合主办的2020台湖舞美国际论坛在国家大剧院艺术资料中心圆满举办。论坛以“21世纪的舞台——物质与虚拟”为主题,通过中外嘉宾主旨演讲、国内嘉宾对谈的形式在线上、线下同步开展。清华大学美术学院信息艺术设计系主任王之纲在现场分享了关于《以“身体”为媒介的新媒体艺术》的一些想法。

很高兴受到曹林老师的邀请,能在这个论坛上做一个演讲,其实受宠若惊,因为在整个舞台艺术领域里,成就还是很微薄的,但是我觉得有这么一个机会,在这里和大家做一个交流和分享,这是非常难得的。

我想了很久,一开始我也了解了梅塔里先生会在前面做他的舞台创作思路分享,我在想我分享什么,我是分享我的一些个人创作吗?其实说实话,对于舞台的多媒体设计,我觉得这是非常个人化的行为,因为整个专业来讲,也是在慢慢形成或者发展的过程,每个艺术家都源于自己不同的背景。我个人觉得可能梅塔里先生是之前有更丰富的舞台美术设计经验,然后转向数字媒体的创作。而我来讲,我几乎没有任何舞台美术的学科背景,我是一个很纯粹的虚拟和数字创作,我自己个人在舞台上创作的经验并不能够作为一种方法论和大家做分享,或者说这是我们的经验你们可以去借鉴,我觉得完全没有这样一种资格。

我今天在这里把我近期的思考、困惑和大家交流一下,我觉得这样反而更有意义,我的题目是《以身体为媒介的新媒体艺术》,我想可能这就是我们今天的问题所在。

大概分为以下几个内容,首先是这个问题怎么来的,其它的三个板块是以身体的缺席和回归,话语实践向身体实践的转向,这三个板块基本是传播学领域里探讨的,第五个部分是我简单介绍一下以身体为媒介的新媒体艺术作品,这些作品可能区别于我们通常在平台上能看到的比较熟悉的案例,我就不介绍了。

我这边大量的作品都是我自己亲身体验或者是亲身看到的,所以我一直觉得从文本到文本的作品介绍,缺乏一种实际的感官体验。所以我尽量选择的都是我自己亲身看过的,最后可能就是非常浅层的探讨未来剧场内容的可能性。

缘起

我们说到这个问题的缘起,最近我经常被问的很多的问题,就是沉浸式体验,这五个字简直快把我绕晕了,这个叫沉浸式体验,那个也叫沉浸式体验,我们就说沉浸式体验到底是个什么东西,我觉得这个确实需要好好思考一下的。

我举两个例子,就是目前来讲很成功的、大家耳熟能详的两个例子,一个是从表演角度来说,就是Sleep No More,大家应该知道,我觉得这是一个相当成功的浸没式戏剧的案例。还有一个是Teamlab,这样的一套基于多媒体技术为主体的沉浸式体验系统。我们这么来看,这两个作品这么成功,但是以这样的方式复制出来的或者衍生出来的其它产品,几乎没有,不光是在中国,也可能在其他的国家,我是说很少有,我觉得肯定是有的,但是这个数量有限,它不能够以成功的案例去推广成一种创作方法,我觉得这是我自己目前的判断。

所以,从这个角度来讲,我们觉得可能体验这个字还挺重要的,体验里面核心的部分就是我们身体的部分,身体在这个过程里面到底扮演一个什么样的角色,就是我在思考我们如何去面对你所需要去创作的沉浸式体验很重要的问题,另外一个是我们发现现在新的形式的诞生和发展,很大的依赖于技术的演进和迅速的普及,或者是在某种程度上人们对技术的一种预期,其实在体验层面、传播层面上,产生了一个巨大的推动作用。从这个问题来讲,我先把今天问题的缘起表述了一下。

我为什么跳出来去考虑这个问题呢?我们发现其实新媒体这三个字一方面在艺术学领域里,是一个并没有被非常清晰定义的概念。但同时它在另外一个领域里非常火,就是传播学,但是实际上两拨人说的完全不是一回事。

我在想既然技术在传播学领域里面引发了巨大的变化,我们在传播学领域里,在近期的一些研究成果里,我做了一些简单的梳理,发现了一些问题,看看是不是能够让我们现在对艺术的创作有一定的借鉴或者引发一些思考。

首先来讲,传播学理论发源于西方,西方的体系来讲,从苏格拉底、伯拉图的二元论一直到笛卡儿的思想,其实一直都轻视身体,以至于在传播学发展起来之后,在新的科技,比如印刷诞生了报纸,电信造成了通讯和电视以及大众媒介的发展,使得身体在整个过程当中属于非常消极的状态,身体在传播学里面属于缺席的,因为它认为它是一种束缚,所有的技术都要突破身体的界限,来产生更高效的信息传播,才能产生更大的效益。

现在当技术突破信息传递的方式之后,近些年在我们说的交互领域,在体感领域有一些重大的突破,这时候我们追求的发生了变化,传播方式上发生了一些变化,我们追求全感知,不仅仅是视觉上、听觉上的信息传递,而是全感知的体验,到最后会发现人工智能技术的发展,使得人和机器变成未来有可能存在共生的状态。在这样的一种状态中,人的本体和人的身体的定义也会发生一些变化,我们在这样的一种方式上该如何面对传播,面对我们整个信息传递的方式呢?

在未来来讲,甚至我们身体可能会出现的三个维度,最基本的就是我们的血肉之躯。第二个就是我们现在经常会被所谓的沉浸式所运用,就是被技术包裹的身体,就是利用虚拟现实技术,增强现实的技术,而这些对应的更多的是虚拟的空间。第三个层次就是与技术媾和的身体,当我们的人和技术变成一种增强型的人时,我们在电影里会经常看到,像钢铁侠,这些都属于技术增强型的身体,未来所面对的这样一种生活方式会发生重大的改变。

我简单放几个小的案例,这个是Holoportation,这是微软去年年发布的视频,这个是holoportation的技术主管,在里面展现虚拟提升的概念,整个身体被三维扫描重建之后,生成了一个他的虚拟化身,这个就是他作为日语的翻译。

所以,结合未来语音的技术,人工智能的技术,其实身体变成一个纯粹的躯壳,可以让自己的替身做任何的功能性的事情。前面的这个形象是完全虚拟化的,我们对于身体,对于人,当你突破一定界限的时候,我们就会有这样的一个问号存在。

这个是虚拟现实头盔的一个公司做的,它设计了这样一个场景,前面是父亲要儿子回家陪他看球,儿子在外面干活,于是说我们两个人要不然在虚拟现实上看一场球赛吧。这就是我们所构想的未来用替身的方式来完成亲情或者家庭关系的构建,但是说实话,我觉得这个还是很可笑的,但是至少他们有这样的一种未来关于虚拟化身的设想。

还有一个是前一段时间非常火的Elon Musk推出LINK的神经传导芯片。当然你需要做一个小手术,放到头上,可以感知你所有脑电波的信号,同时对你身体的状态、运动神经、各个方面的信号做一个集成处理。大家可以在网上搜,在B站上应该都有这个视频,最后在三只小猪上做了测试,小猪吃了好吃的东西都会有相应非常准确的信号,来反馈给这个芯片。这个芯片就读取了你所有的信息,未来用于对于你增强的服务以及不可想像或者不可描述的事情。

我刚才所举的三个例子都是目前已经完成的研究成果,我们之前说三个维度的身体并不是危言耸听的事情,而是说在未来真的有可能发生的。今天因为我们的题目是“21世纪的舞台”,刚才杨老师也说了,这个舞台不仅仅是剧院的舞台,而是更开放性的舞台,我们的生活里面当面临这样的技术时,我们应该以什么样的态度什么样的方式和这些技术相处,甚至我们如何在这种相处的方式上创作艺术,使人的本性进行回归,我觉得这个很重要。

话语实践向身体实践的转向

法国哲学家梅洛·庞蒂是非常重要的一个学者,他对于身体主体性的论述很大程度上冲击了西方二元对立学说,因为他强调身体的整体性、关联性和可逆性,就是各个身体感官相互之间的作用,形成的这种意会,就是我们对于知识,或者对于内容、生活的意会的一种传递,所以现在来讲,可能不简单是超越,要超越原来的话语体系,就是完全的文字符号话语体系,而上升成为一种用身体进行传播和体验的意会性传播,这是未来传播学所需要去研究和发展的方向。

其实对于身体实践的需求来讲,运动技巧的隐喻,规则回归模式等等,我们在生活的方方面面,身体的习惯所形成的文化性,其实是我们根深蒂固的,是我们建立关系一种桥梁。其实这些从未来的角度来讲,也可以更好的结合技术去进行创作。

在身体叙事层面

有了这样的理论上的支持,我们可以看到目前在身体叙事层面上,就是从现象学层面,我们看的抖音就是非常典型的身体叙事案例。首先来讲就是交流的身体,这是最基本的叙事要求,人和人之间,在关系过程中形成自我的映射,来确立我自己的地位,这是人在人际交往中很重要的一种体验,所以这是本能的需求。

然后是狂欢的身体,其实人在狂欢的过程当中,所获得的身心释放,其实不仅仅在现实生活当中,比如电子音乐节,或者摇滚艺术节,其实都属于狂欢性的体制。现在来讲,从线下的实体空间已经转向为线上,现在的社交媒体,抖音就是非常典型的一种狂欢的概念,而身体又是其中非常重要的媒介。审美就是人在追求美的过程中展示自己的过程,从而获得肯定的过程,这也是很重要的一个动力。

再就是消费的身体,其实在消费里面,带有一些政治性的隐喻,就像我们说以抖音为例,这些博主在去获得他们的客群、粉丝的过程当中,其实在反过来对自己的身体、自己的行为进行一种规训,反而并不是一个完全自由的状态,这个整个消费过程来讲,是一个社会化的过程。

所以简单来说,我刚才介绍的这一系列研究成果并不是我的研究工作,只是简单做了些传播学领域的学术梳理的工作,我觉得这些成果对于我们进行未来的创作以及剧场表演所有的这些创作其实是有一定的思考和借鉴意义的。

案例

我会举一些案例来介绍新媒体的作品。说实话我做的三个分类一点都不科学,也没有经过非常严谨的学术推敲。从感性来说,我会从公共的身体、隐喻的身体和叙事的身体,从这三大类来去讲解。

从公共的身体来说,主要是讨论身体的公共性问题。下面我来介绍一个在现实的公共空间的一个非常经典的新媒体艺术作品《皇冠喷泉》。艺术家Plensa在芝加哥的千禧公园创作了一个大型的新媒体的艺术装置,这个装置上面呈现了大概有一千多个芝加哥的市民的脸。然后你会发现非常有意思的就是说他的嘴里面往外吐的是喷泉,以前我们都知道,尤其在西方国家里面的城市中心都有这种喷泉,但基本上都是狮子,都是怪兽,但是这个概念来讲,其实普通人是未来城市的主人,是现代城市的主人,他们是这个城市精神的守护者。然后在这个空间里面,我们可以看一下公众与公共艺术装置之间的关系,这个有简单的视频。

《皇冠喷泉》

当这种他的面孔以这样的大尺度呈现在城市的空间里面的时候,一方面来讲,其实他也宣告着人的这种主体性。第二个,他所形成的这种空间性来讲,可以更好的把人聚集在这个环境当中。每隔一段时间就会换一幅面孔,据说应该是针对这个面孔还在不断的更新。

所以,在刚才他的那个短片上的文字我简单的翻译了一下。他觉得在城市的公共空间里面,这样的一个新媒体装置如何去发挥它所应用的作用。

第二个我举的例子就是Miku,这个年轻人肯定都知道,为什么选它呢?其实它是来自虚拟世界的UGC之王,UGC的概念就是用户创造内容,它的源于雅马哈的一款音乐软件,它最早期就是一个音乐软件,然后后来出了初音的小女孩的形象,然后所有的这款软件的使用者就开始自发的为这个小女孩创作音乐,因为他自己有他的电子声,于是去创作歌曲、创作声音、创作舞蹈,然后有了形象之后,所以变成了一个全方位的演出。所以她的身体就是公共的,我们认为她的身体是公共的,刚才我们会看到那些面孔也是公共的,我们现在在这个虚拟世界里的公共性体现在所有人都可以喜欢她这样一个虚拟形象,去为她进行创作,我们姑且不论他们创作的水平,但是形成了一个很强大的社区,你会看到第一个是她之前在日本的一个全息演出,她的粉丝在音乐会现场的应援动作就像军队一样整齐划一,她的号召力和她的影响力是非常强大的。

《初音未来》

第二个视频的案例是他的三维模型是公开的,就相当于是一个免费的模型发布在网上,任何人都可以下载这个模型,然后运用它的特定的软件来去创作她的服装、舞蹈、音乐,所以她变成了一个全民创作的载体。

后面两个实际上是她的粉丝为她创作的纪录片,展现他们眼中的Miku,就是初音是什么,其实会看到是有一个非常多元化的理解,这个其实在某种程度上代表着未来的一种文化,数字化社群的一种文化。

所以,数字化的身体,刚才我们看到这两个案例,从公共性来讲,一个是在现实空间中,我们真实的人产生影响,然后传播身体社会性的价值。第二个是我们会发现虚拟的身体,已经成为了很多艺术创作和精神上的一个新的载体。

第二个部分是隐喻的身体,我举的第一个例子是《圣所的背叛》,这个作品其实在中国有很多展览都引进过,这是个比较经典的体感交互的作品。我还是想说一下,因为中国运用这种Kinect技术来做体感的互动非常多,大部分做的非常浅层,追求一种酷炫的视觉效果。而从这个作品可以看到,它分成三个巨大的屏幕,也是三个篇章,是个递进的叙事关系。第一个屏幕的互动是实际上就是你自己会化成飞鸟消散掉,表现的是作为人的主体性的消失,人死亡的自然过程。第二个屏幕,是你作为一个人,成为喂食饲料,所有的这些鸟都会飞过来把你吃掉,你的身体越来越少,就像一个谷仓一样,最后消失掉,在这个部分你变成一个献祭者。第三个屏幕,你拥有了一对翅膀,这个体验还挺有意思的,就是你得拼命的挥动手臂,手臂带动的“翅膀”扇到一定频率的时候,人会感觉非常累,甚至都出汗了,这时候你的这个形象就会向上飞出去,升入天堂,这其实这是一个很宗教性的概念,也就是这个作品名称《圣所的背叛》的来源。它通过这种互动的体验,在这三个跨度的屏幕空间里面通过身体的互动完成了一个叙事性的艺术表达。

《圣所的背叛》

后面我讲一个我做的新媒体艺术作品,这个作品之前也在国家大剧院展出过,参加了之前舞美展。其实是非常机缘巧合的情况,我看到这幅画,当时是完全被震撼到的,这个《骷髅幻戏图》是宋代李嵩的一幅团扇画。这幅画你看到有六个角色,一个大骷髅是个书生的形象,还有一个小骷髅,剩下有两对少妇,然后有两个小孩,我当时就觉得这个特别有意思,我想把它做成一个交互装置,正好当时我们有一个展览要去参加,于是我们就以这个为题材,去创作的这样一个作品。其中取材了画中悬丝傀儡这种表演形式,构思了这个具有一定交互性叙事的体验过程。

画面一开始有这样一把扇子,你点进去之后,就可以进入这个扇子中的世界,这个作品运用了最新的动力学技术,实现了非常逼真的悬吊感,以及丝线牵扯的感觉。游客或者是观众他可以触动这个线的时候,这个小的骷髅就会完成一段舞蹈,这个大骷髅上面也有一根线,然后小骷髅上面连着也有线,观众与两种不同的线在触碰的时候会触发不同的反应,但是当观众发现这个规律,并且交互达到一定次数的时候,后面的大骷髅就突然坍塌掉了,只剩下一个前面的小骷髅,反过来指着你,“看,你干砸了吧,你把我后面的这个道具给我破坏了。”最后,“曲终人散,线断魂生”这八个字为整个作品做了注脚。

我们在这个作品里面隐喻的就是我们看起来在后面操纵的人,反而可能是他们的一个道具,是他们所用之物,所以其实这里面操纵和被操纵的关系,其实是我们希望通过“骷髅”这个身体的隐喻,以及交互的方式所赋予的内涵。这种交互方式为公众,尤其是年轻观众和中国传统文化之间建立了一座理解与认知的桥梁。

《骷髅幻戏图》

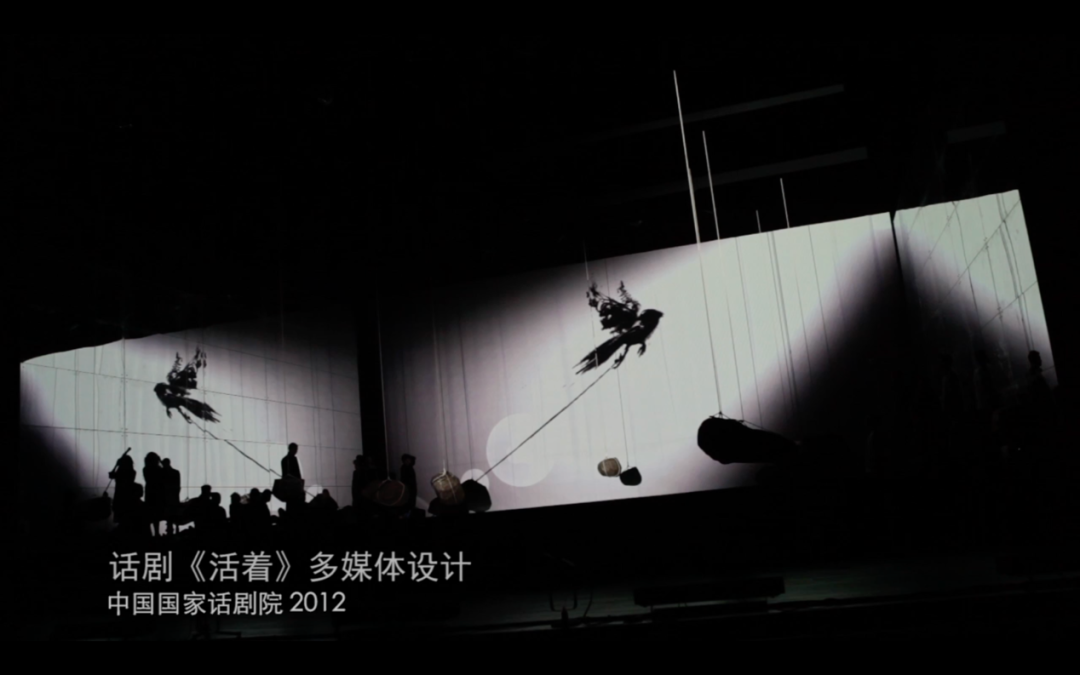

下一个作品,我还是选了一个话剧的例子。这是很早了,大概在2012年的时候做的《活着》,也是在大剧院演出的,张武老师做的舞美设计。其中有一段影像是为了苦根死了以后创作的,就是是福贵最后一个死去的亲人,当时舞台场景其实也是出乎我意料之外的,舞台上有很多石头在空间中悬挂下来,然后我们做了一个被绳子拴着腿的麻雀挣扎惊恐的动画。因为说实话我们小时候在不懂事的时候,经常会这么玩,抓了麻雀,因为本身麻雀在我们眼里真的是不值钱的,而生命的这种微不足道的无价值感在舞台空间被放大出来具有很强的戏剧张力。当时就用这样的一种方式,它的惊恐,以及在这种挣扎的状态,来体现了当时那一个时代趋向的一种群体性状态。

所以,其实身体的隐喻来讲,我们可能也许在舞台上或者是在某些情况没有办法完全以真的人的身体去表现的时候,其实我们可能换作一种其他的替代物、隐喻的对象来去进行表现。

《活着》

说实话,说到这儿我的很多作品都是这种类型的,我的舞台多媒体作品,很大量是以这种动画、以动态的方式来去和已有的舞美和已有的表演相融合来进行创作,而不是像那种很细腻的,去跟灯光、舞美的道具、场景来去融合,所以说每一个设计师设计思路和理念都不尽相同。所以非常有意思的是,每次都要我让去做画册去印刷的时候,我找了一张好看的静真图,对我说太难了,因为我追求的其实都是戏剧中动态的过程和动态的语言。

另外,我再举个例子,这是我在奥地利的艺术节看的一个作品《Rock Print》,看起来其貌不扬,很多人都路过了,但是我看完之后,尤其是我看完了旁边的一个纪录片,我觉得这个作品太有意思了。虽然可能做它的人并没有觉得它有很深的文化寓意在里面,但是我自己觉得从这里面感触到了很多。他是一个建筑师,两个建筑师,也是做艺术与科技方向的,他们有两种材料,就是石头和一种线,去构建一个建筑体,是有一定支撑力的建筑体,这个机器按照你之前所设计好的轨迹去做相应的工作,这个机器集合了布线和累积石头两种功能,就是撒一点石头布一点线,特别像我们以前中国传统建筑里面的夯土方式,用稻草作为整个建筑的黏结剂,但是他就用两种材料,在这个空间里面经过很长的时间,用这些材料构建出来了这样的一个在美学上并没有什么特色的雕塑装置。

这个小锤子其实弄的还挺萌的,特别可爱,和我们小时候拍沙子一样,我在这里看了很长时间,大概看了半个小时,看它做有点笨拙的工作,最后形成了这样的建筑。

这个是让我们非常震撼的,因为旁边有两个纪录片,去呈现之前的作品,我看到这个的时候,我觉得太牛了,这是建成之后,还有一个卷扬机,一点点把里面的线抽出来,尘土飞扬、土崩瓦解。这是高速摄影下的情况。

当时我看到这个的时候,就是我们一个社会、一个国家的构建,相当于是你需要有非常坚实的的硬核的东西,你的文化就像线一样,缠绕到你的血脉当中,特别像是身体,如果你的身体没有灵魂,或者没有这个线,你瞬间整个结构就会崩塌掉。

所以,一个结构体如何变得稳固,并不是说一个单一的结构就可以完全承载,所以当我看到最后抽出线的过程时,我觉得这是非常具有美学震撼力的效果,所以我把它当成身体的隐喻来举例。

《Rock Print》

这是我们去年在威尼斯看的作品,我觉得现场看还是很震撼的,在一个被封闭的玻璃房子里面,用一个机械臂不停的扫地,重复的运动,从艺术家角度来讲,就是形成了一种对于未知的恐惧感,我觉得这个也是有一点诗意的表现,它的行为和人的行为之间没有必然联系,但是它所做的工作,或者它在做的这件事,无意义劳动的工作,其实在某种程度上映射了很多人类的行为。

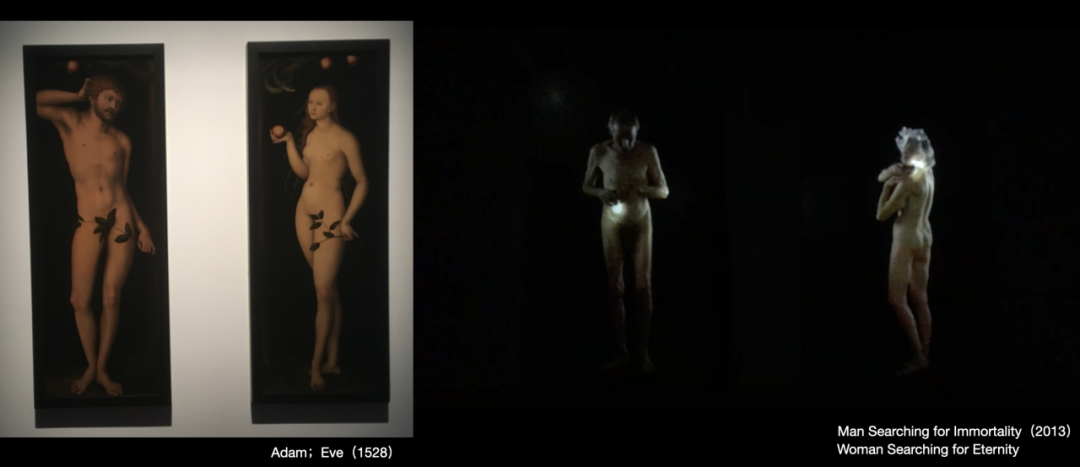

第三个部分是叙事的身体。有时候我遇到的非常重要的展览都是非常机缘巧合的。我们当时去佛罗伦萨的时候正好遇见了著名艺术家Bill Viola的《电子复兴》。而且这个展览是在佛罗伦萨一个非常重要的宫殿里(斯特罗齐宫)举行的,艺术家把所有给予他灵感的文艺复兴时期的原作和他的作品并置性的放在一起展览。左边这个就是原作,右侧就是他所做的新媒体艺术作品,更准确的来说是录像艺术。

整个展览构成了一种很完整的叙事体验。我在一个很暗的小房间里,看到亚当和夏娃这组作品,深受感动。这是两个老人在用他们的手电筒照射自己的身体,作品大概18分钟的时间,你会从这个过程中看到两个完美的人和即将老去的人对于身体的留恋,我个人觉得这些作品对于身体的探究,对于身体到底是什么,可能这些艺术家经过十几年甚至几十年的探究,形成了他们的创作方法,这个恰恰是年轻艺术家要学习的,而不是只是从简单地形式入手,然后去做一个模仿。

这个也是一个很有意思的作品,这个在动画的领域传播非常广泛,叫做《雇佣人生》,作者将身体符号化、工具化,对进行社会尖锐的讽刺和批判。作品中的主人公像公司高管一样,在他的生活中所有人都是为他服务的,整个片子基调非常冷,特别冷淡的残酷感,到最后的时候,用一个巧妙的反转,嘲笑了我们所公认并接受的社会生活。我觉得大家有兴趣可以自己去网上搜索看一下。

《雇佣人生》

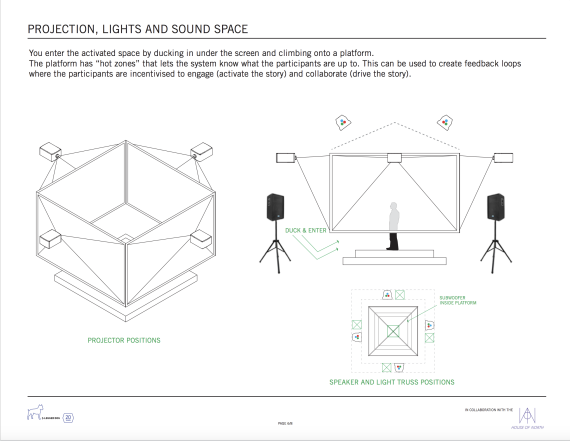

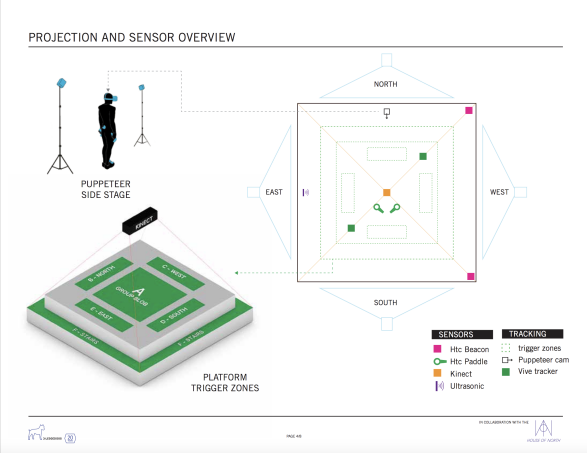

下面再穿插一个我的创作《Shooting Game》。我的这种创作往往是见缝插针式的,项目非常多确实很难拿出很整块的时间做自主性很强的系统性创作,但是有时候参加一些艺术工作坊就会有这样的一些机会,把一些平日的思考转化成作品。这个是当时陈强老师在上海做的一个戏剧工作坊,现场有一个四面投影的沉浸式空间,同时举办方也准备了一套VR系统,当时我的考虑是我怎么把这两套沉浸式系统同时运用起来进行创作。于是就有了这样的一个创意,我们运用感知的错觉,来制造戏剧冲突。

从玩家来讲,玩家在玩的时候,在VR的眼镜里面看到的就是这种普通的靶子,没有任何生命感,但是在外面,我们完全同步投影出来的是这些孩子被射杀的情况,但是因为玩的这个人戴着耳机、眼罩,所以完全不知道外面发生了什么,所以他只是觉得在玩里面的游戏,但是外面的观众就会对他的行为产生一些质疑,所以你看到的时候会形成这样的一个反差,当他玩完整个游戏之后,摘下头盔,他会发现外面的世界和他想像的完全不一样,一般第一次玩的人有很强的去解释的冲动,因为这是一种道德的负疚感,我并没有真的去杀这些孩子,即使他们是虚拟的。

这个过程来讲,我们去隐喻我们所面对的这个世界,我们认为的真实的世界依然是被信息的迷雾层层遮盖,这些很粗糙,我们一直没有时间去更新,但是这至少是我们思考的起点。

《Shooting Game》

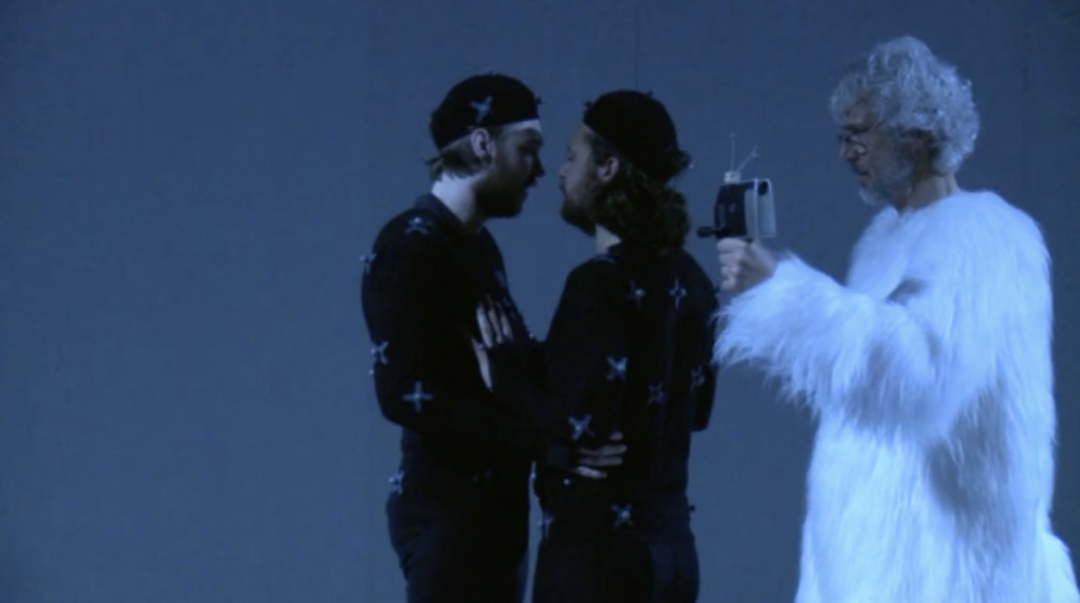

最后介绍的这个作品还蛮好玩的,《EXPLORER / Prometheus Unchained》。这个作品利用虚拟现实技术,运动捕捉技术搭建了一个实时表演的虚拟舞台场景。这个舞台前后各有一层纱幕,中间就是虚拟现实的场景,两个演员实时的扮演两个角色,他们整个的对话和剧情,讨论的就是关于身体的问题,他们作为一个虚拟的化身,我如何去感知这个虚拟的世界,就是这么一个问题,非常简单,但是非常好玩,设计的情节还有语言和对话,都非常有趣。比如这两个虚拟演员怎么接吻,双方互相有好感之后却无法去触碰对方。这些非常有趣的设定一方面很容易引发观众的兴趣,同时也展现了技术挑战社会伦理的诸多问题。

《EXPLORER / Prometheus Unchained》

总的来说,我们发现戏剧和新媒体的关系一直挺互动的,甚至可以说非常互动。从过去来讲,戏剧的历史非常悠久,从最早出现照相和摄影时,就是一个记录功能,最早的电影就是拍戏剧的,后来发展成了电视、电影这样一种相对来说独立的运用镜头语言,或者或者基于蒙太奇进行叙事的一种艺术形式。

现在来讲,我觉得新媒体也在各个方面参与我们的演出,但是整体来讲,我们称之为多媒体演艺,其实没有从根本性上改变观演方式、演出方式。我觉得这是一种锦上添花,我们可以替代数字化的方式,用虚拟的方式去替代实体的空间、实体的布景、实体的环境,甚至可以替代实体的人,但是依然没有解决真正核心的问题。

从未来来讲,戏剧可能发展成为一个多维时空的叙事方式,具有沉浸式、互动性、非线性、随机性的特点。在这个过程中,在这样一个系统里面,身体会作为一个信息传播的媒介,是一个主体性的。一方面通过行为、语言、表演向外去传播信息;另一方面,身体同时在这个系统里面会作为一个感知的媒介,接受处理外部信息,而这两者不应该被割裂开处理。未来在技术的演进下,身体的虚拟以及主客体融合的转换是必然的一个趋势,在这种基础之上,未来的剧场,或者未来的戏剧会发展成什么样子,这对于我们目前的创作者来说确实是个巨大的疑问和挑战。

以上就是我今天带来的困惑,我觉得这是需要很多人长时间去思考和实践来去解答的,谢谢大家!

文字来源:论坛现场视频听译

文字整理:李干慧

图片来源:王之纲

现场摄影:张吉才

责编:李干慧