9月28日,2021台湖舞美国际论坛在国家大剧院台湖舞美艺术中心开幕。本届论坛为期2天,以“数字化与舞台艺术”为主题,由北京国际设计周组委会、国家大剧院、中国舞台美术学会共同主办。

28日,中央戏剧学院教授、博士生导师、博士后合作导师、中央戏剧学院传统戏剧数字化高精尖研究中心主任宋震首先做了主旨发言。他以《数智时代的舞台艺术走向何方?》为主题,结合自身的实践经历,以大量生动详实的具体剧目为案例,讲述了他在数字化领域的探索与实践,为在场听众带来了一场精彩的讲座。

一、 习近平总书记对文化建设、文化科技融合的重要论述

习近平总书记对文化建设、文化科技融合的重要论述,指引着数字化、智能化新时代舞台艺术的战略方向和发展趋势。

习近平总书记指出:“要使中华民族最基本的文化基因与当代文化相适应、与现代社会相协调。”

2020年9月17日,习近平在长沙考察调研时指出:“文化和科技融合,既催生了新的文化业态、延伸了文化产业链,又集聚大量创新人才,是朝阳产业,大有前途。”

2020年9月22日,习近平在出席教育文化卫生体育领域专家代表座谈会时强调:“要顺应数字产业化和产业数字化发展趋势,加快发展新型文化业态、改造提升传统文化业态,提高质量效益和核心竞争力。”

二、中央戏剧学院数字戏剧艺术交叉学科建设简况

2019年1月,中央戏剧学院作为依托单位的“卓青计划”项目获得立项。“卓青”项目,即北京高等学校卓越青年科学家项目(简称“卓青计划”),为北京市高精尖项目,与高精尖创新中心均是北京高校高精尖科技创新体系的重要组成部分。入选“卓青计划”项目,标志着中央戏剧学院跻身北京高校高精尖科技创新体系建设行列。2019年1月,中央戏剧学院成立传统戏剧数字化高精尖研究中心,开启了数字戏剧艺术交叉学科建设进程。

中央戏剧学院“卓青计划”项目在国际上首次将动作捕捉、表情捕捉、机器学习等技术综合运用于传统戏剧数字化保护保存、传承传播与创新发展。项目主要围绕传统戏剧的数字化、优秀传统剧目的挖掘整理改编、高水平传承人才培养、国家文艺治理现代化研究等方面展开。其中,传统戏剧数字化研究在项目总体任务布局中具有主导性和根本性,该研究部分主要通过动作捕捉、表情捕捉、生成对抗网络等技术对京剧、昆曲等传统戏剧代表性传承人的精湛演技的要领、诀窍、精细动作进行精确而细致的数字化采集、加工和开发,提取大师、流派特征,以数据喂养的方式迭代生成可供人机交互的数据,结合运动生理、表演心理等跨学科研究,协同中国京剧“像音像”集萃工程,创建中国传统戏剧代表性传承人的“文化基因”级数据库、智能化体验式交互学习系统以及适用于数字新生代的数据可视化传播模式。

“新文科建设”作为国家战略,对戏剧与影视学科专业建设发展具有空前的指导和引领意义。数字智能时代,最具传统文化素养、兼具前沿文化表征的戏剧艺术面临着许多新问题、新挑战,这就要求我们的学科专业建设因应变革、有所作为。新文科建设既要衔接高科技,更要有创造性的要求。按照新文科创造性发展趋向,需要扩展戏剧艺术的交叉学科的力度。与理工科的交叉融合,不仅体现出适应智能时代的创新性,也必将有助于提升新文科的建设水平。在学科的多元化重组与文理交叉方面,中央戏剧学院进行了初步的有益探索,开启了数字戏剧艺术学科建设的先行先试。

“传统戏剧数字化”博士生研究方向由中央戏剧学院与北京理工大学光电学院、中国艺术科技研究所、北京航空航天大学新媒体艺术与设计学院共建;“戏剧人工智能”博士生研究方向由中央戏剧学院与北京理工大学计算机学院、中国科学院自动化研究所共建。在硕士生层面,设置有戏剧数字化研究、应用方向。从2019年起,平均(逐年增长)每年招收6名硕士和4名博士;在读博士生9人,硕士生12人。

在博士后培养层次,设置有“数字演员与未来戏剧”博士后研究方向。

近年来,数字戏剧艺术交叉学科实验室建设取得初步成效,现有动作捕捉实验室和表情捕捉实验室,教育教学实践基地1个,沉浸式数字表演联合实验室1个。正在建设线上演播云平台实验室。

数字戏剧艺术交叉学科代表性作品

1.数字艺术作品《时间的形态·京剧》

《时间的形态·京剧》尝试通过动态影像结合动作捕捉数据来表现时间的形态,这件作品不是简单地把来自京剧名家的戏剧表演动态进行可视化,而是把戏剧表演者在时空两个维度中生成的姿态痕迹进行动态化和材料化的凝固,形成具有动感与质感并存的姿态时间雕塑。

《时间的形态·京剧》于2019年5月在第58届威尼斯国际艺术双年展中国国家馆展览框架“中国之夜”发布;同时,该作品在亚洲文明对话大会配套活动2019亚洲数字艺术展展出,创新了传统戏剧数字化展示方式,弘扬了中华优秀传统文化,媒体关注度极高,线下线上观展人数超过20万人。

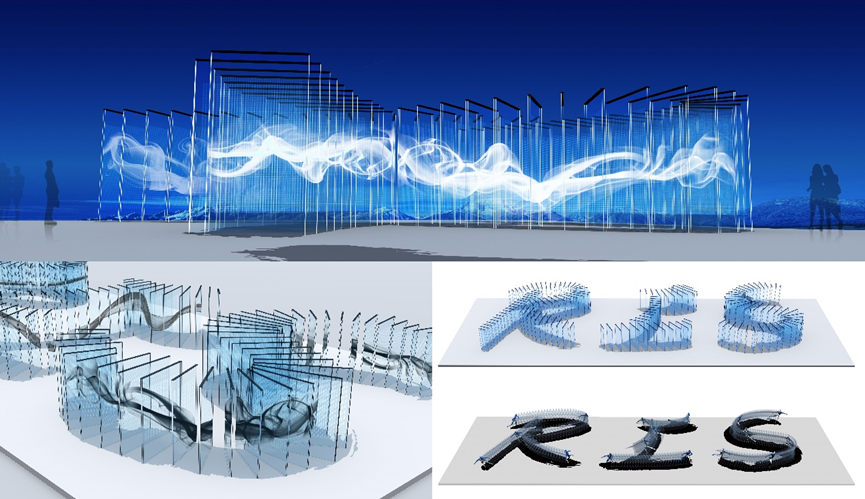

2.数字艺术景观雕塑《冰雪之韵》

数字艺术景观雕塑《冰雪之韵》(Rhyme of Ice and Snow 缩写为RIS),以间隔排列的LED 屏幕,形成透明的立体播放空间,运用3DAT技术将冰雪运动员动作轨迹抽象成中国水墨、冰雪粒子的形式,形成动态雕塑效果,进而使用人工智能技术感知现场观众的数量、掌声、喝彩等因素,使之与水墨、冰雪轨迹产生互动。

3.IN-BOX舞台作品《经海山》

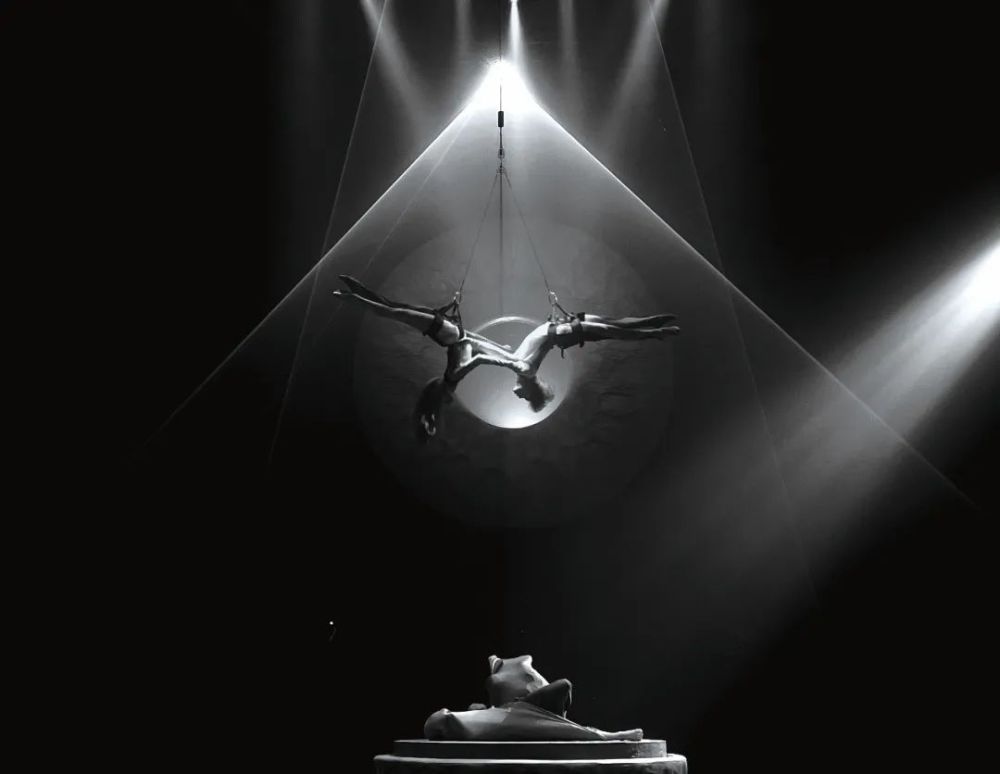

《经海山》由中央戏剧学院和景德镇陶文旅控股集团出品,九维文化制作运营。这部作品通过全新的、科技感相当强的表现手段,营造了全方位的沉浸式体验,在一个“盒子”里(IN-BOX)用技术手段打造了一个零距离、交互式、全感官的沉浸式体验,打开了一个感官世界。观众与演员之间几乎零距离,全新的载体,视觉、装置、维亚、舞蹈,并以现场乐队作为叙述方式,以至于无法在现有的艺术种类中找到类似的产品,只能用“城市演艺新物种”来描述这部作品。

中央戏剧学院陶溪川沉浸式数字表演联合实验室的黑匣子剧场是一个24米长、16米宽、9米高的空间,四面墙、地上、空中都是表演空间。6台超高亮度的4K投影机由3台配置了实时渲染引擎的影像服务器控制,画面内容随着演员的表演而实时变化;墙上环绕式威亚,四面墙都是表演空间,演员把墙体当成地面,在空中呈90°地奔跑、腾挪和舞蹈;跟踪定位系统使用超宽频射频技术,在三维空间内精准地跟踪演员身上的感应器,通过网络系统把位置信息发送给音响、视频、灯光系统,使各个系统连续不断地跟踪他们在空间中的位置,并实时触发视频特效、声像定位以及光效的变化,实现精准的声光电呈现。

三、瞻望舞台艺术与科技的未来

福楼拜(Gustave Flaubert)说:“越往前走,艺术越要科学化,科学也要艺术化。两者在山麓分手,回头又在顶峰汇集。”

克罗齐(Benedetto Croce)说:“艺术与科学既不同而又互相关联,它们在审美的方面交会。”

1.新基建|云服务

建设“国家文化专网”和“国家文化大数据云平台”是我国文化设施建设的“新基建”。

国家文化大数据云服务体系是以国家有线电视网络为骨干网,由国家公有云、行业公有云、城市公有云和各公共文化机构“私有云”组成的国家云服务体系,机构私有云以本机构文化资源数据中心为核心,以数字公共文化云服务的方式接入行业云和城市云,有行业云和城市云对接国家公有云。

机构私有云负责本机构文化资源的数字化、数据化、素材化,并按照国家文化大数据标准进行分类分级,只有第五级“信息类”文化数据才上传公有云提供公共文化服务;第四级“标清数据”提供有偿服务;第三级“高清数据”为文艺创作机构提供数据交易;第二级 “秘密级”数据如文物数据、关键技艺数据,提供本地调阅的科研服务;第一级“机密级”数据如文物修复数据、微观特征数据等,仅供备案的专家本地调阅;特级数据属于“绝密级”数据,如三维扫描点云数据,不允许离开数据馆藏库区,只有数据出现故障时才可备案使用。

2.数字人|数字演员

比较著名的案例有达利、马丁路德金等数字人复活项目。数字人颠覆了工业时代笛卡尔“心物二元”,极大程度上体现了 “心物一元”思想。

数字人Siren是近年来数字人技术模型-CG结合动作捕捉的典型案例。Siren的所有动作表情都是由实时捕捉以及实时渲染形成,是以真人驱动的数字演员。以表情捕捉及渲染为例,操作者将一套特制的设备戴在头上,这一设备会实时跟踪200多个面部特征点,再把这些特征点实时反映到系统构造的3D脸部模型上,最终呈现为以每秒60帧输出的动作表情。

合成排练常常是艺术生产耗时耗力的工作。未来的智能化艺术生产平台可提供线上合成排练,音乐排练、舞蹈排练、戏剧、戏曲等等,不同的艺术都有特定的排练模板。即使演员在异地排练场或在家中,线上虚拟排练场都会为他们提供实际舞台场景的排练体验,只是线上排练场的演出仅仅是他们的数字演员分身,舞台场景、服装、道具、灯光、音乐,在智能创作平台上都已经完成,每一个数字演员都按照编号更换服装、入室化妆,从候场到上场与实际舞台演出一一对应。

中央戏剧学院和北京理工大学正在进行数字梅兰芳大师项目合作,数字梅兰芳大师将是一位以AI驱动的数字演员。

3.元宇宙|混合现实空间艺术

元宇宙不是电子游戏,不是虚拟世界;元宇宙是一个开放式探索系统,是一个与现实连通的虚实交互的复合系统(元宇宙=现实世界×虚拟世界),虚实二界的信息、价值、意义、关系、情感、乃至权力是流动交换的。可以把元宇宙看作是一个具身性的网络,在这里,你不再浏览内容——而是在内容中。

现实世界是唯一的,只能“是其所是”;而虚构世界可以“是其所不是”,从而挖掘出存在的多种可能性。因此,虚构一直是人类文明的底层冲动。当下,人类正在成为现实与数字的两栖物种。虚拟生活不会替代现实生活,而会形成虚实融生的新型生活方式。

元宇宙的“雏形”,有三个可以参考的案例:其一,VR的聊天室软件(真人的虚拟分身以及附有体感识别技术的互戳功能);其二,2020年加州大学伯克利分校在游戏“我的世界”中举行的虚实交互的毕业典礼;其三,谷歌创意实验室Opera Queensland合作的虚拟剧院,包含基于Relightables系统捕获的三位演员表演,为沉浸式体验带来更多的真实感,虚拟与现实愈加难以区分。

从媒介进化的视角看,媒介使用功能必然朝着越来越符合人类感官愉悦的方向演进,媒介必然朝着不断消弥时空障碍的方向进化。

混合现实空间艺术是艺术领域“人机混合智能”和“混合现实增强智能”的新架构与新技术,是实现人机交互的协同感知与“人在其中实景空间重现”的一体化模型。混合现实空间艺术的呈现通过文化大数据云平台和文化专网传输,呈现的是客户端的一个视觉空间,或球型空间、胶囊型空间、720度全景视觉空间,边界曲率融合技术由智能机器自动运算合成,空间呈现与艺术表演现场场景等比例对应,实现任何一处的舞台演出都可以通过网络传输给另一个空间(客户端的一个视觉空间)呈现,观众在家中仿佛置身于现实场景,身临其境。

无论人工智能多么发达,都无法实现人类大脑的非理性艺术灵感的迸发。即使是自主人工智能系统具备了发达的自我判断和行为决策能力,也都必定因其思维过程是建立在数据分析和逻辑判断的基础之上而无法模仿人类跳跃式、突发式、分裂式、浪漫式的精神活动与往往“莫名其妙”发生的感情活动。而舞台的艺术价值和文化价值,往往产生于人类这样一种非理性艺术灵感的迸发过程中。离我们越来越近的人工智能无论如何也不可能完全取代人类的精神活动和艺术创造活动。只要舞台还承载着人类的精神寄托和文化艺术内涵,我们仍然大有可为。人工智能可以承担越来越多的人类自己不愿承担的机械的、纯理性的重复的工作,而将自己的时间与精力尽可能多地花在更有激情、充满感情的精神产品创造之中。舞台美术家,终有一天,会成为一个纯粹的思想家和艺术家。在这一天到来之前,我们应该也必须以更积极的态度拥抱数字化、拥抱人工智能。