9月26日~27日,2023台湖舞美国际论坛在国家大剧院台湖舞美艺术中心台湖剧场举办。本次论坛以“场域·空间·外延”为主题,旨在关注当代剧场艺术与传统戏剧之间的关联,递进和本质上的异同,以及由此带来的戏剧表演和文学的边界性问题。

论坛邀请中国儿童艺术剧院院长、剧作家冯俐为主讲嘉宾,以两部不同空间的沉浸式儿童戏剧演出《兔儿爷》《猫神在故宫》为引,同大家分享了自己对戏剧发展的深入思考和理解,并以《极简创造》为基探讨了戏剧创作中“文学精神”的重要性。

演艺新空间到底指什么?这是一个值得人们不断地去深入理解和思考的话题。戏剧发展到今天,表现形式逐渐变得丰富多元,不仅在舞台和剧场的界限上不断取得了新的突破,表演空间也变得更加灵活和自由。一些有别于传统剧场的演艺新空间,正以创新的演出场景、剧目制作、表演形式、观演关系、演出体验、消费业态,激发新消费,有力促进文旅深度融合发展。

8月24日8月28日,北京市文化和旅游局搭建的演艺服务平台网上公示了新一年资助项目。“演艺空间培育类”作为全新类别首次出现在榜单上。首批拟支持15家以发展演艺为主营业态、积极探索多元业态融合的空间。由此看来,未来的戏剧演出场域空间会更大,外延会更广阔,可以说是“一切皆有可能”。

但是任何环境下有价值的演艺产品,首先应该是可以打动人的。要吸引人需要新技术、高科技,各种戏剧手段,但打动人的最根本因素,是具备内在的“文学精神”。所以,“一切皆有可能”的边界,应该是文学精神所能照顾到的地方。 这里说的“文学精神”,是对人的精神、情感的发现和关怀。“文学精神”的坚持,就是我要讲的“万变不离其宗”。

2023年9月,中国儿童艺术剧院的“绽放·启航儿童青少年舞台艺术孵化计划”第二季在王府中环绿地推出了第一个户外沉浸式儿童剧《兔儿爷》。该剧以北京传统文化符号“兔儿爷”为核心创作元素,精心设计了戏剧情节及互动场景。

这种沉浸式探险闯关区别于剧场的地方,就是在这里既能结交新朋友,又可以增强了动手能力——孩子们不仅是观众,也是剧中角色,在观剧过程中,可以跟随演员行走,拿起道具翻看,主动探索剧情,抛出自己的疑问,甚至引领演员和其他观众发展出“盲盒”般的独特剧情。成人观众也沉浸于演出中,配合演员一起成为孩子们的“造梦者”,时而在场边挥动“海浪”,时而与孩子们一同与帐篷内的演员们进行互动。6岁小朋友说:过隧道好玩,喊“兔儿爷”很激动,认识了新朋友,最喜欢仙鹤,因为仙鹤很漂亮。12岁观众说:“中秋节变得有趣起来,最喜欢做月饼的环节。”

该剧能受到欢迎跟场地肯定有关系,夏末、傍晚、草地,足够美好了。但更重要的是,它带着孩子一起进行一场想象中的登月,不是科学意义上的登月,而是跟月饼跟兔儿爷有关的登月大冒险。美好轻松的每一步,都是孩子独自探索未知、发现惊奇的过程,这种体验感也远远超出一般游乐的感观刺激,而成为孩子未来成⻓的模拟——在未知中独自勇敢前行。

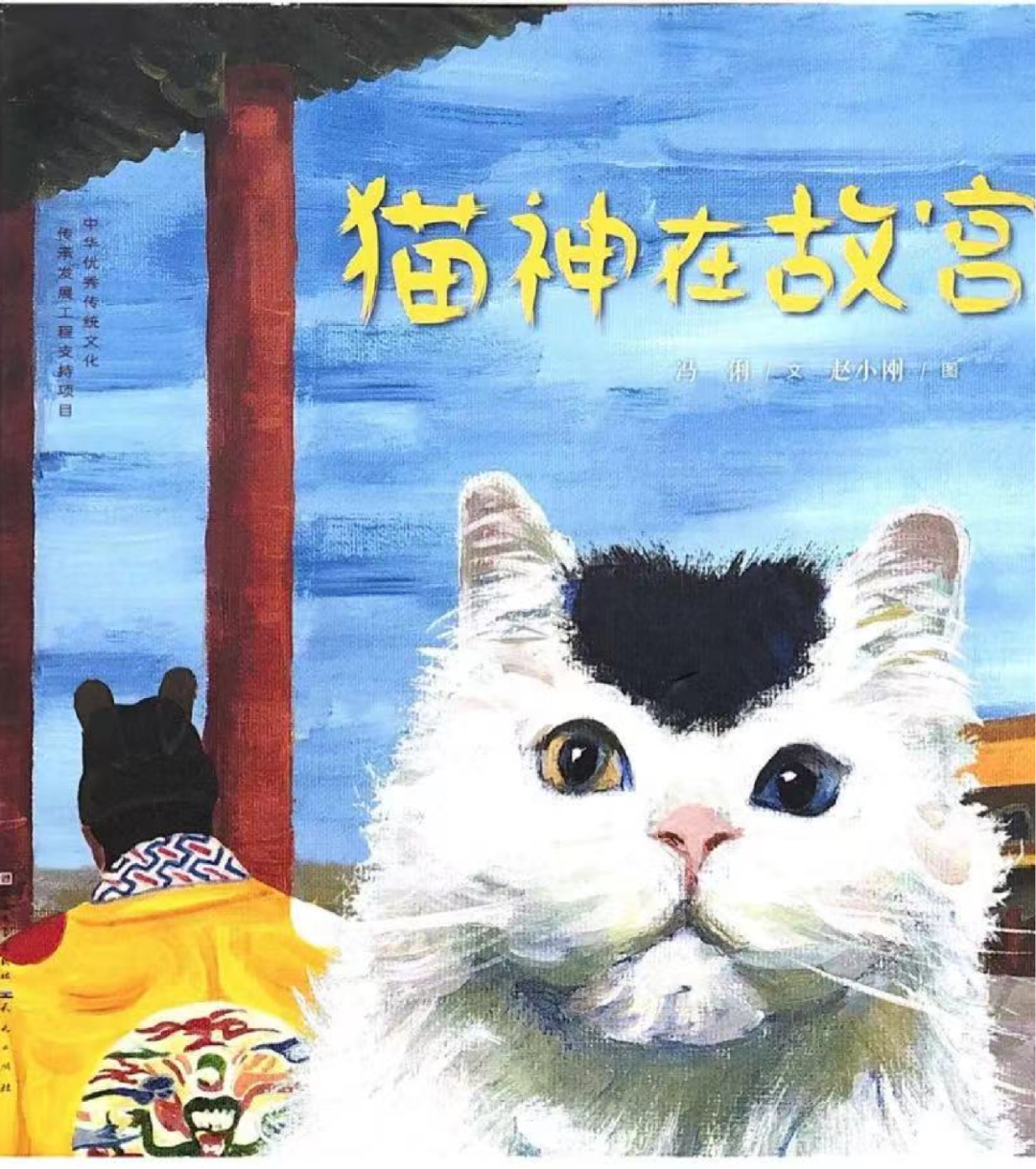

在《兔儿爷》之前,中国儿艺还与天桥艺术中心、仙童国际戏剧文化(北京)有限公司、北京日报报业集团共同推出了被媒体称为“北京首个在活化利用剧场公共空间演出的舞台剧”——新空间沉浸式亲子剧《猫神在故宫》。这个作品改编自我本人于2020年出版的同名绘本。 该剧不是关于故宫的知识性介绍,而是在历史背景的环境中,描画了一个充满趣味和情感幻想的故事。以“故宫御猫”的前世今生为线,讲述御猫“宝贝儿”与主人、朋友间跌宕起伏的奇幻故事。猫神是故事的载体,而故宫,是我们要通过这个戏聚焦的主体。通过这部戏,让没有去过故宫的人产生强烈的向往,让去过故宫的人产生新的认识。

在北京天桥艺术中心的演出,场地选在三层的展览空间,我们把一个曲曲折折的矮小空间改造为非标准剧场,把原来狭长无用的空间变成了猫洞,没有常规的座椅,前排的观众直接坐在地上的坐垫上,舞台触手可及,演员的每一个表情细节都清晰可⻅:特色鲜明的故宫屋檐、巨大的猫洞装置、可爱的猫,构造了充满童话色彩的猫咪世界......四处都是精心营造的可爱周边,不仅对孩子有吸引力,对所有喜欢猫的人都有吸引力。观众还会领到猫耳头饰,自愿在脸上画猫胡须,仿佛成为猫咪世界中的一员。

兼具实验性与创新性的新空间剧目,将演出舞台与公共空间相融合,通过近距离互动演出,打造“新而奇”“小而美”的新空间剧场演出。其实,全国的剧场大都隐藏着许多非正式空间,与传统舞台空间相比,如果这些“隐藏”的角落能够得到巧妙地利用,或许能为剧目的沉浸式互动注入更多独特创意,这也是我和制作人对这个空间情有独钟的原因。

《猫神在故宫》于2023年端午节小长假一口气连演10场,然后在7月18日至8月27日又开启第二轮演出。两轮共计60多天,共计演出113场,与5000余名热情观众零距离互动,演出场场爆满,一票难求。同时,该剧荣获了第十二届中国儿童戏剧节“优秀展演剧目奖”,也被纳入 2023年“北京故事”优秀小剧场剧目展演和“2023北京中轴线国际艺术周展演”,获得了票房与口碑双丰收。令人期待的是,中国儿艺大胆尝试,以两种独特的方式玩转同一个IP,将于今年年底推出大剧场版歌舞剧《猫神在故宫》!

这部小戏受到如此大的关注,绝非偶然。新空间的独特体验令人难以忽视,但真正让它如此受欢迎并保持吸引力的是它所激发的情感共鸣。有一篇报道的题目是:《新空间剧场<猫神在故宫>:猫的旅程里是“重逢” 的温情”》。很多观众给出了“很感动”“让人流泪”“⻅证历史也治愈心灵”的评价,尤其是感觉被这部剧的温情所“治愈”。

这就是我想说的,好的艺术作品,无论如何都应该具有一定的打动人心的力量,而打动人心的恰恰是属于戏剧本身的“文学精神”。即对人性的洞察,对人的境遇和选择的理解、容纳,对人的情感和精神的单纯或细微的关怀,哪怕只是对某种情感的共情和回应。

在演出场域、空间越来越丰富、自由、“一切皆有可能”的今天,越要坚守作品内在的“文学精神”。可以没有剧本,但不能没有“文学精神”。几年前,我从众多的国外儿童戏剧中发现,“从文本入手”早已不再是唯一的戏剧创作方法。许多作品是从演员的独特技能、一段音乐、一幅画、一个线条、一个道具,甚至从一种舞台技术手段入手。令人惊奇的是,这些没有文字甚至没有一句台词、风格各异的戏剧作品,却并不缺乏打动人心的佳作,即使没有具象的人物和完整的情节。

作为出品人,我渴望身边出现一位能够挑战没有剧本的创作者,打造出一部别具一格的作品。2021年中国儿童艺术剧院邀请胡磊担纲导演,与演员一起,在导演工作坊从物件入手,完成了一部没有剧本、没有语言的作品——《极简创造》。全剧大概分为海洋、森林、大陆几部分,台上是用废塑料袋、废水管等物品模拟海洋动物、昆虫、小怪物等,这些大大小小的“生物”们,在剧场里等待着和孩子们一起放飞想象力,共度一段轻松温暖的趣味时光。

每次演出都非常地激动人心,台上飘荡的小水母遭遇初恋的瞬间;小海龟跟爸爸在一起悠哉悠哉,与爸爸走失后的缓慢的失措,被鳐⻥叔叔护送时的安心;毛毛虫奋力想吃到⻝物时的一次次失败,一次次努力和掩饰失败的小心机;陌生竹节虫相遇时的试探、紧张,成为朋友后以无聊行为表达的欢喜;脑袋和翅膀无法达成合谐的苍蝇。

台上展现的不仅仅是把生活垃圾变成了有趣的形象的想象力,更重要的是,我看到了整个舞台上都弥漫着孩子们发自灵魂的纯真。令孩子们欢喜的,除了惊奇于导演的艺术想象和美妙视觉外,还可以在台上看到熟悉的伙伴和自己。

我一直非常想在中国的舞台上看到真正的婴幼儿戏剧。在大多数成年人眼中,婴幼儿戏剧几乎是柔和的肢体、音乐等的简单表达,近乎“无意义”(这是一个非常有意思、值得研究的话题,不在此处展开)。前阵在冲绳戏剧节上见到了一群从事婴幼儿戏剧的艺术家。她们在战争的废墟中,为刚刚失去父母家人的婴幼儿(两岁以下)演出。在看到她们戏剧中的舞蹈后,孩子们脸上挂满笑,这时你一定会立刻感受到看似“无意义”的婴幼儿戏剧的意义——它可以被小小的孩子们懂得并与之心灵共舞。

最后,我想说的是,“文学精神”是一切艺术的意义和价值价值所在。给孩子创作的剧目作品更需要精神的养分。当我们的创作空间、场域有万般可能,一定要时刻提醒自己,绝对不能忽视对人类内心情感和精神世界的关注,最好能够贯穿始终,至少应该记得从此出发,诉诸于人的情感和心灵。

当前的儿童和青少年戏剧,以及那些专为孩子们打造的文旅项目,都在为舞美设计师们提供更广阔、更有趣、更能放飞想象力和创造力的天地。在此,真诚呼唤更多的舞美设计家走近孩子,给孩子们带来更多美的享受和新的体验,为孩子们造福。也希望未来各位老师在做与孩子相关的项目的时候,在放飞想象力、创作力的同时,再多一点专门给予孩子们的温柔与关怀。

文字整理:张吉才

摄影:王奥泽

责编:张吉才