10月26日,备受行业瞩目的2019世界灯光设计师大会在京举办。本届大会由中国舞台美术学会主办,中国舞台美术学会灯光专业委员会承办,国家体育场有限责任公司协办。国际灯光行业大咖、国内重量级嘉宾、灯光设计精英、行业龙头企业齐聚现场,围绕“灯光-世界语境下的视界语汇”这一主题,与世界舞美、灯光同仁一起展开了一场丰富而深入的脑力激荡。

本次会议非常荣幸地邀请到了中国国家话剧院一级灯光设计邢辛先生,他通过在丰富优秀戏剧作品中的创作探索,围绕着“世界语境下的视界语汇”这个主题生动而深入地表达了他的灯光设计理念,为我们奉上了一场精彩的讲座。

国家一级灯光设计师

中国国家话剧院一级灯光设计,文化部优秀专家,获国务院特殊津贴。

作品涉猎广泛,近年主要舞台设计作品:话剧《简爱》《平凡的世界》,歌剧《大汉苏武》,舞剧《朱鹮》《醒•狮》,甬剧《典妻》,川剧《死水微澜》,黄梅戏《徽州女人》,花鼓戏《十二月等郎》,晋剧《于成龙》,京剧《骆驼祥子》《青衣》,昆曲《红楼梦》,越剧《梁祝》,梨园戏《节妇吟》,秦腔《西亰故事》《花儿声声》,评剧《红高粱》。

连续获得第九至十四届文华舞台美术,灯光设计奖,2004—2010年度全国戏剧文化奖(话剧金狮奖),第五届全国优秀儿童剧展演舞美设计奖,第三届中国京剧艺术节优秀灯光设计奖,第六,七,八届中国戏剧节舞美奖。多次获得“中国艺术节奖”、“五个一工程奖”、“中国戏曲学会奖”、“中国舞美学会奖”等国家级奖项。

首先我对“视界语汇”这个表述非常感兴趣,它的用词非常贴切,以我个人的经历,我以为灯光设计的全部意义也在于此。在于你用什么样的语汇,你怎么样表达。总结过往,自己专业的全部探索也是寻求每部作品的准确语汇,所以这个题目我是非常感兴趣。

灯光设计表达什么不重要,重要的是如何表达。换句话说表达的内容不是本专业职责所能决定的,是编剧、导演、表演、舞台空间,还有戏剧样式等等因素决定的。灯光专业当然是需要导演思维,因为你没有一定的思维你就深不下去。所谓的灯光语汇,你的作品中需要有戏剧性、文学性、厚重感、诗意化等这些东西,这些都是导演思维,但你的导演思维并不是让你去当一个导演。当然了在座有非常有能量的优秀舞美设计、灯光设计,最后成为导演了。但是我做不了导演,我只能加强专业的厚重性、文学性、诗意化,从这个方面进入我的创作。

但思维代替不了手段,替代不了方法,良好的专业素质与技能才是根本保证。从这一点上来说,怎么才能判断灯光设计是否好、是否准确呢?我认为好的灯光设计永远是在被动的工作状态中,主动去捕捉精准的表现形式。这是灯光设计的专业素质,你永远是被动的,在被动的工作状态中,去主动的思考,主动的表现,是创作的状态。

根据这个想法,我多年来的实践,基本上是这么两个状态:“走两步退一步”,步态上是力争“中西合璧”。这也是早年间去日本研修灯光设计,特别是回来后在实践中着重一直思考的问题,怎么“走两步退一步”,怎么把在国外学到的东西化到本国来用。

在日本看到了各种各样的演出样式,灯光形式。日本是一个比较独特的亚洲国家,既能够很好保存自己本国传统,又能够很好吸收国外的东西,不管是他们的工业状态、生活状态,还是文化艺术的表现,都是这样。我在那里能够强烈的感受西方文化艺术原滋原味的东西,还能看到日本最传统的保留样式,同时还看到日本和西方的这种结合的改良样式,我觉得这是比较优势的地方。对其中他们传统的舞台艺术,像能剧、歌舞伎等舞台灯光印象尤为深刻,这些传统表演与舞台呈现和我们传统戏曲异曲同工。举一个例子,同样是打白光,一说戏曲就是通亮大白光,但是深入进去看的时候,日本舞台上那个灯光创作的白光的层次、空间,特别是空气感,这个灯光就像有灵魂的东西。如果没有一种很融合的空气感,就降低了很大的层次。看演员在舞台上你感觉不到光源从哪来的,感觉好像这个人物自带光,而不是外面的光照亮的,这是我认为单纯光源最高的境界。

他们为什么能够做到这一点?从空间层次到有空气感,特别是人物光极具立体感。我感觉到他们很仔细研究不同的白光,不同的灰度,不同的对比,除了正面光外,对其它光源的分配与平衡,以及其他光源作为面光主光的细微调节,是极为重视的。这方面明显吸收了西方的舞台表现形式,吸收了西方照明的一些系统理念,讲究侧光,讲究顶光,关键是讲究所有光跟主光的比例,这些光源配合的极为精道。

我回国后多年来也一直朝着这个方向努力,努力打破舞台空间的扁平化,人物光的呆板化,借鉴西化的认知与方法,不迷信器材,不哗众取宠,在尊重传统艺术审美的基础之上,融入现代化的灯光理念,谓之“中西合璧”。

大家都讲世界语境下的视界语汇,打个比方讲,这个语汇就像标准普通话;而具体到各门类各样式、不同的舞台艺术处理,为各种各样的艺术形式做灯光设计,更像是地方方言。实际上大的创作方式都是大同小异,整个语汇是个标准化,你能够做好这一点,虽然各种语言南辕北辙,但是基本点都是汉语,也就是说你会说了标准话,你走到哪都能够听懂,所以我不太注重各个门类差异的灯光照明方式,以及灯光系统的不同,你只要把大的语境掌握了,你走到武汉也好,你走到广州也好,全都有人能够明白你的语言的意思,这是我中西合璧的这种感觉。

为什么“走两步退一步”呢?退一步是为了完整的走两步,而不是真正的要退,这个退是为了积蓄能量。与某些旧有审美习惯势力做抗争,关健是要拿出有说服力的完整作品,这里强调“完整”很重要,各别场面,场次,人物构不成杀伤力,你的审美系统始终贯彻如一才是关健。有时退一步是为了完整地走两路。

刚做完一个戏,导演希望走到哪演员都是亮的,甚至演员跪下以后头肯定冲着地板,要求那个时候演员的脸都要亮着,那干脆拿个手电筒照着吧。我说表现演员的生存环境、生活环境,戏剧环境不是无影灯。我想反问一下,到底是看不清楚扮演者的张三李四,是看不清楚演员的本身,还是看不清戏中的角色?在戏里面的角色是需要有明有暗的,不是需要看清楚是谁扮演的这个人,咱们不是粉丝,走到哪都要求亮。

灯光设计的任务只负责体现此时此地舞台艺术之效果,灯光语汇的运用是服务于戏剧环境与时空,遵循戏剧逻辑而来,处处要看得一清二楚,最好是去照相馆,而且照相馆还是县城一级的照相馆。中国当今的舞美和灯光在二度呈现方面,我觉得发展得非常快,但是戏剧这种综合艺术里导演的位置是至高无上的,当这种基本审美理念出现了很多问题,如果不解决的话,个别专业的力量冒出去是没有致命杀伤力的,最后会把所谓优秀的语汇会整体拉低分。

把控语汇的优美精准有两个前提:一个是内容的理解程度,再一个是专业的技能高度,这两点是精准的把握语汇最根本的基础。灯光语汇应该是像说话一样,就是我宁肯不说,也不要废话过多,这基本上是我常年坚持的这么一种状态。

所谓的不同语汇的不同处理,是由什么决定的?

一个开放式的环境舞台,我为了加强表现力,把灯全部都露出来。有人质疑是不是太像娱乐的形式了,形式是一回事,最关键是要怎么用它。

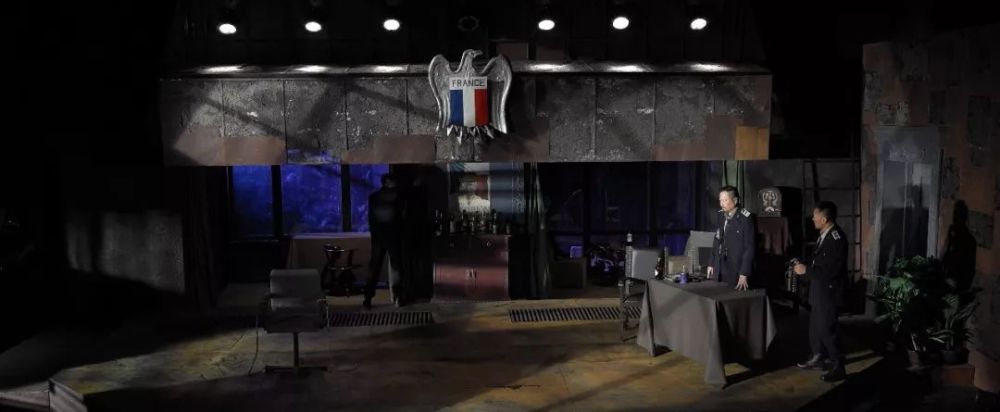

这是歌剧的表现形式,要精准的表现作品质感,比较古典、传统,讲究扎实的人物的写实。

这种传统戏曲我会注意虽然是白光,但是注意黑白的对比,注重灰度的层次,白光的时候关键要控制住不同的灰度。像这个天幕完全的不投光,担任舞美设计的刘杏林老师在天幕底下铺着一条白地毯,观众是看不见的,但是我灯光打在这个白地板上,就能够控制这种微妙的色调。

强调一种单纯,强调一种光的形式感,这又是另外一种追求。总之语汇是根据作品来的。像后面这种大面积的灰度的微妙变化全部靠打在地上反光,就是这种语汇。

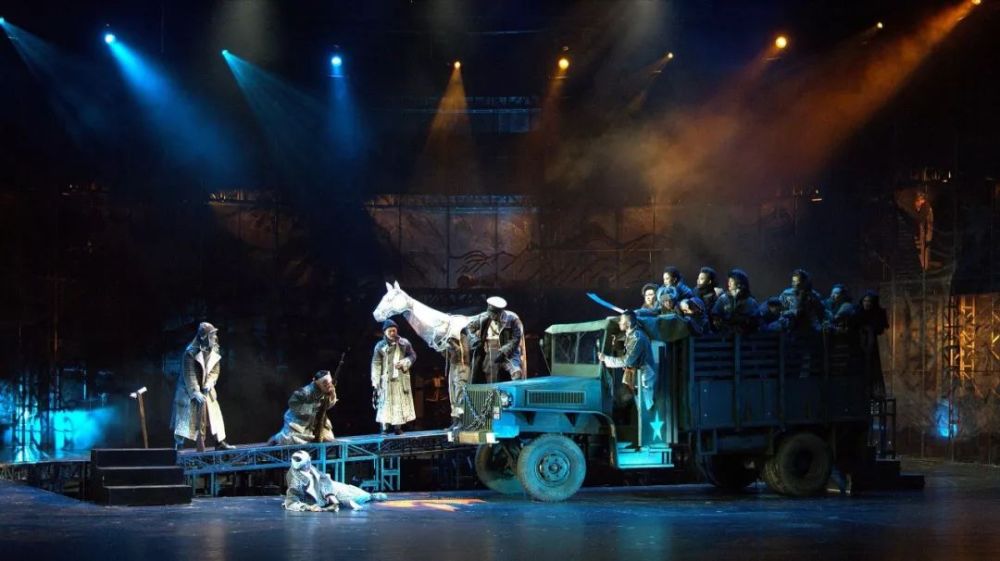

这个是更奔放一些,更有扩张的感觉,这也是刘杏林老师的舞美,整个是一个与中心舞台同样大小的水管在上方,旋转洒水。我的光要求很有情绪地控制住水流的部分,下面是投影的火,表现水火交融的画面。想用水雾强调水的那种冷暖微妙变化,一半红,一半白,利用水的旋转计算好角度,出现这种感觉。

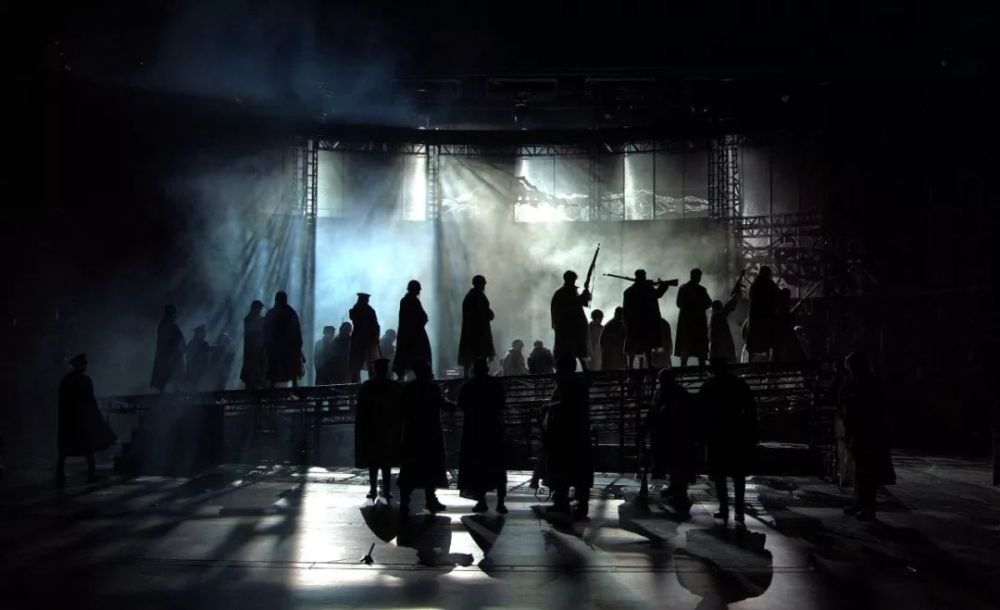

这是小剧场话剧表现战争故事情节,光不多但是很集中,这个语汇强调很硬朗的对比关系,所以地上就是一束白光。。

很明显,我强调这种人物的雕塑感,强调人物的立体感,以及光源的力量感,就是怎么在这一组人物当中强调群演的雕塑感,强调人物的限制。

地地道道的民族戏曲,强调的是影子。我想用电脑灯最后出来这种暖灰的色调,是很费功夫调试出来的,这都比较像戏曲味,强调下面的暖和后面的灰,这种灰调确实比较难实现,但并不是调不出来。这证明LED光源照样调得出来这种灰调。强调人的光影关系,这是强调单纯的画面感,没什么反光来衬托前面人物整个冷的人物关系。

文字整理:赵妍

图片来源:邢辛

责编:赵妍