2019年10月26日-27日,“2019’世界灯光设计师大会”在北京成功举办。此次大会由中国舞台美术学会主办,中国舞台美术学会灯光专业委员会承办,国家体育场有限责任公司协办。围绕“灯光-世界语境下的视界语汇”这一主题,与世界舞美、灯光同仁一起展开了一场丰富而深入的脑力激荡。

27日,灯光视觉艺术家王琦应邀做主题阐述,他结合自身的创作经历、分享艺术感悟,为在场听众带来了一场精彩的讲座。

王琦,中国内地近年来致力于戏剧演出的灯光视觉艺术家,毕业于中央戏剧学院舞台美术系灯光设计专业。多部作品荣获文化部艺术节文华奖,精品工程奖,中宣部五个一工程奖。2010年上海世界博览会“城市生命馆”灯光总设计。多部当代艺术作品在法国蓬皮杜艺术中心,英国ICA,美国古根海姆美术馆展出。

《光与空间》

王琦

一、光与空间

首先,我想说一下什么是空间,以某种可以被感知到的介质围合成的范围即空间。介质本身并不是空间,介质是无间。空间指的是范围,是介质里面的“空”。介质可以是物质的也可以是精神的,可以是物理的也可以是心理的,甚至人类理解力的极限也可以说是一种作为边界的介质,介质也可以说是“界止”。也就是在相对的范围内,在相对的理解范畴内,物质,能量,意识在到达这个边界之后就停止了,这个范围我们把他理解成一个空间。

比如一个纸杯,向里面注水,水到达杯壁之后就停止了,向里面倒米,米在到达杯壁的时候也会停止,我们可以说在常规的液态和固态的物质范围内,纸杯内部是一个空间。但是如果在纸杯内点火,火焰的热量是可以穿过并摧毁杯壁的,当纸杯被燃烧殆尽,“纸杯内部”这个空间的概念就消失了,那么我们可以说,在能量的范畴内,纸杯内部并不是一个空间。

再举个常见的例子,马路上的标识标线,在交通法里实线是不可穿越的,但是现实生活中总会有人去突破,那么我们可以把实线理解成为一种法律和心理层面的介质,在法律法规内,汽车到达实线的时候会停止,两线之间就是一个法理层面的空间,但是不守规矩的人要突破他,也就是在心理层面不认可这个空间的存在,就是违法了。这是规则帮助人们感知空间,是规范行为的例子。

那么如何帮人们感知空间的存在呢。我想拿一个老故事举例,那个一文钱装满一间屋子的故事。老大买了一文钱的柴,老二买了一文钱的棉花,老三买了一支蜡烛,最后老三用光装满了屋子。在这个故事里我想讨论的并不是三个人的智慧高下,而是要讨论一下如何感知空间。

显然想要了解一个空间的样子,也就是探究这个空间的界止于哪里,里面是什么形状,我们就不能用实体的物质去塞满他,因为那样空间就不存在了,最简单,最直观的方法就是照亮他,当然也可以说用超声波回声定位,还有其他高科技手段,但那不在知觉的讨论范围内。

我们建造的多数空间是交给知觉来感知、理解和使用的。在常规情况下,光是人们认识空间各方面属性首选途径,光的到达性好,可以以最快的速度探知空间的范围;光有显色功能,可以显示空间介质的颜色,也可以渲染空间的颜色;光会反射,可以反映空间介质的肌理和质感。或者说,光就是人类探索空间的行为本身,空间记录了故事,没有光的空间,就像一件黑暗里的古代艺术品,人们将无法找到,无法观察,也无法阅读他的美。这里并不是要夸大光的作用,只是人类是视觉动物,人类的科学和艺术成就大都是基于视觉感知建立、记录、保存和发展的,没有光,这些成就也就无从展现。

二、光如何塑造空间

在空间设计中,人首先会被光线吸引。早期人类通过控制自然光线和光照范围,让空间呈现出不同的形态:被照亮的已知,黑暗中的未知,明暗交接的纠缠与神秘。设计师通过光来控制空间容量的变化,从而使观者产生各种各样的空间感受。技术手段进步后,人类得以摆脱对自然光的依赖,自由的控制光,通过改变介质的视觉属性来改变空间的形态和质感。之前我在今日美术馆的一次展览中就通过改变墙体的明暗对比产生肌理,把白灰墙变成了巨大的软包墙面,光在这里就变成了塑造手段。

三、《focus》焦点

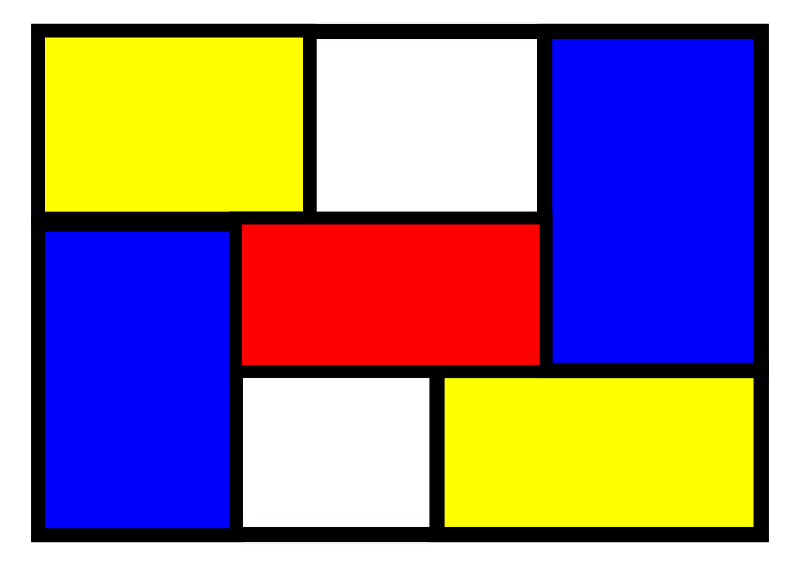

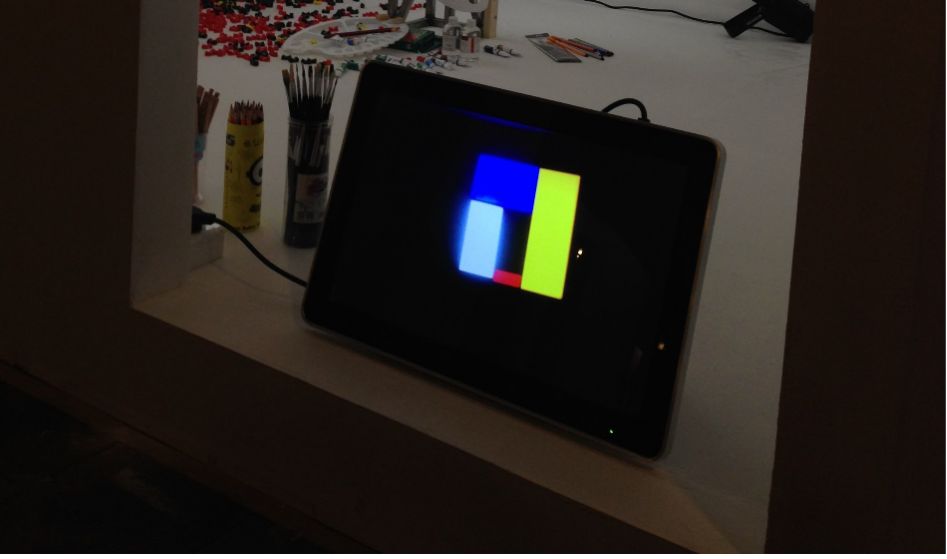

学会三届展时,我在我的作品“焦点”中,使用灯光的色彩和造型属性,用光描摹了几何抽象派先驱蒙德里安的画作,向观众解释了如何用灯光来绘画。

先来研究他那伟大的作品。看似极简的画作中,每一片色彩,每一根线条,都是由画家本人经过无数次的自我拷问,最终过滤保留下来的,增无可增,减无可减。点、线、面加上三原色,古往今来,所有的画作乃至所有的视觉艺术作品都是由这些要素构成,被这些要素涵盖。

受他启发,在《焦点》里,我用可控的人造光源在适当的时候把这些要素画到一面白墙上。但和画作不同的是,这个“画”是有明有灭,有运动轨迹可寻的,之所以选择留白作为色彩的边框,是为了告诉观众——光和颜料是两种截然相反的绘画材料。在作品的结尾整幅画汇聚到一个焦点,更体现了光的视觉引导作用。这是灯光艺术特有的魅力。

我试图采用一种最纯粹的方式告诉观众我是如何以光为笔触作画的。同时,我又在作品中呈现了灯光的造型能力,色彩变化,强弱对比,光的运动——这些,则是传统绘画作品所做不到的。

理解了这些手段,我们得以把照明工具改变成为创作工具,可以在空间里肆意的雕刻、涂抹。何为空间的容量,光线到达的边界,就是空间的容量;何为形体,光线扫过的地方,产生了凹凸,塑造了形体;何为色彩,光线流抹的痕迹,留下了色彩。光塑造出的容量、形体、色彩控制了人们对空间的感知。

这样,我完成了自己关于如何理解用光来绘画的最初阐述,也算是对前些年艺术创作的一个交代。

四、光,如何影响心理

这不是一个花瓶语言《This is not A vase》。

这不是一个花瓶是继《焦点》之后一系列艺术实践的延续和阶段性总结,又是我对自己创作、生活和情感的一次梳理。

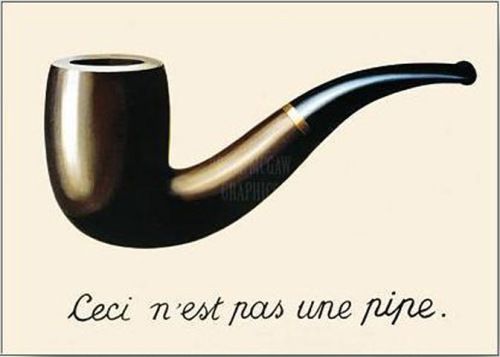

马格利特的“这不是一个烟斗”。

1929年的名作《形象的背叛》中,画面烟斗下方写着“这不是一个烟斗”——艺术家利用画面与文字各自所指的矛盾,表达了“物与其再现之间,鲜有联系”的哲学观点。在马格利特看来,人的眼睛是一面错误的镜子,他所得到的只是自然的幻影,而不是自然本身。世界上没有眼睛看得见的“真实”,因此绘画的“真实”只是图解了人眼睛的幻觉而已。

是画家通过自己的观察,以技法对颜料加以控制,反馈到画布上的信息而已。米切尔曾经说,“如果美术史的核心是研究视觉影像,那么形象和文字的问题最重要就是视觉再现和语言的关系问题”。再往后,福柯对此系列做出的“可看见”和“可说出”的解读,还有德勒兹做出的“可展出”和“可说出”的解读,都是对马格利特这个系列的发展性延伸。

舞台灯光艺术也是如此,运用灯光的造型,色彩,投射角度,模拟现实空间,感官上成立(例如,春夏秋冬)永远不可能真实还原。另一方面,灯光能够造成独特的审美体验,对于每一个作品,我必须用自己对空间和人物心理的阅读通过光来塑造。相同的一件物品,光可以使他显现不同的形状,改变它的色彩,或者干脆让他消失不见。可即便前一秒出现在面前的东西后一秒隐没在黑暗里,可以说它不存在吗?当然不能。

这就是我前面所表述的“眼见未必为实”。光的呈现是四维的,舞台的呈现是四维的,是随着时间推移而变化的——这是二维的绘画作品所无法表达的。

再回到作品,这次构成作品的材料:画笔、画布、颜料、灯控台推杆、灯、光,这些都是我创作的日常,是从我读剧本开始到作品呈现的工具。

我用灯控杆在地上慢慢的延伸,在墙上慢慢聚集成文字“这不是一个花瓶”。这些推杆,坚硬、粗粝,色彩单调,没有感情,但这就是我创作过程的日常。

反观另一面,每一个灯光的画面都是这无数的推杆编程储存下来的,是一个从无型到有型的过程。无论画笔、画布、颜料……在读剧本的过程中、讨论舞台设计的过程中、画灯光草图的过程中,都是我手指接触的日常。恰恰就是这些日常,让我源源不断地创作出了许多作品。我要用这些日常的工具创作一幅作品。用一盏灯照亮它们,鲜活而生动的投射在墙上,投射出一个我最钟爱的影子,用这些工具画出一个朴拙甚至是粗陋的花瓶,像是孩子的涂鸦或是蹩脚的陶艺处女作。

这些都是我在舞台上呈现的日常,形体、光影、色彩,司空见惯到熟视无睹,甚至都没能引起观众的注意,人们大都纠结于墙上那片影子到底是不是花瓶,我问了好多人,他们若有所思,更有人会跟我说这到底是一个花瓶还是一个烛台或是个喷泉,还有人说是个苹果核。

其实,我认为任何一种看法都对。因为,这本质就是——视觉形象欺骗。

不只盯着阴影看,看看被光照亮的地方,那是两个孩子的剪影。

当两个剪影的视觉形象建立后,就很难再回到那个花瓶的形象了,这是由生理到心理再反馈到生理的必然变化。我们很难回到那个粗陋的花瓶了。从知道了信息里的秘密,我们眼里看到的只有两个孩子的剪影。

这件作品虽然是静止的,但是我希望用装置、灯光和语言使观众在上一秒和这一秒之间感受到时间的流逝。

这就是戏剧,是现场艺术。在台上;在身边;在戏剧中;在生活里,每分每秒都转瞬即逝,我们都是演员和观众,感受着这场戏的一幕一幕。

孩子画的花瓶,只在这一秒,错过了就错过了,这也是这件作品里内蕴的情感表达。

构成作品的这些舞台日常,和我创作过程中的这些寻常的工具,组合在一起,书写的、描绘的、投射在舞台上、呈现给观众的,其实是我的思想和情感。

这也是我对整个舞台灯光语言的创作过程。