魏玮

中国戏曲学院舞台美术系讲师

2003年毕业于中央戏剧学院舞台美术系化妆设计专业,文学学士学位,获优秀毕业生荣誉。2006年毕业于中央戏剧学院舞台美术系化妆设计与理论专业,师从王小荭教授,获文学硕士学位。2006年至今,中国戏曲学院舞台美术系化妆造型设计专业教师。入选PQ2015布拉格演出设计与空间四年展的部落展。2012年英国皇家戏剧学院(RADA)访学。2009年前往美国耶鲁大学戏剧学院和宾汉顿大学进行教学交流。

主要文章:

《形象策划与设计教学设计教案》《西方节日装扮的启示》

《戏曲造型艺术在话剧创作中的借鉴应用》《特殊材料在舞台化妆造型中的运用》《英国戏剧服装设计教学与展示手记》等。

主要作品:

《兔子也疯狂》《壮乡美》《节妇吟》《温柔的背后》《鸳鸯谱》《伤逝》《楼梯的故事》等。

2008年参与了北京奥林匹克运动会开幕式演出的化妆工作。

2014年参与了国家大剧院歌剧《运河谣》《纳布科》《弄臣》的化妆工作。

PQ2015部落展入选情况介绍

2014年11月28日,2015布拉格演出设计与空间四年展(下称PQ2015展)实验性项目“部落(TRIBES)展”的入选名单公布, 在艺术指导Sodja Lotker的挑选下全世界共有80个项目入选,中国大陆唯一的入选者是中国戏曲学院的教师魏玮。“部落(TRIBES)展”项目是PQ2015展会的附属项目,是全新的、实验性的展览,将于2015年6月18日-28日在布拉格举办。(PQ展是世界上最大型的舞台美术盛会,从舞台设计、服装设计到灯光设计、音响设计以及新兴舞美实践,诸如特定地域的舞台美术、应用舞台美术、城市表演、服装表演等等方面,全方位的对舞台美术实践进行探索。

PQ2015部落展介绍

在部落(TRIBES)展中,展品是真实的人,展览的地点是布拉格的公共场合。一个部落至少由4个人组成并且符合以下要求:1)必须佩带面具(最理想的是从上到下全部覆盖);2)有着装要求(有相似审美风格的服装);3)有行为要求(统一的表演方式)。部落展将会沿着指定路线,从布拉格中心A点走到B点。整个路程大约行走40分钟,部落队伍或多或少会经过城市中心的一些公共场合。在巡游的最后,每个部落将有10分钟机会在舞台上进行表演。

魏玮的部落简介

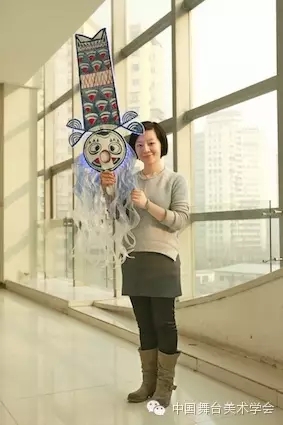

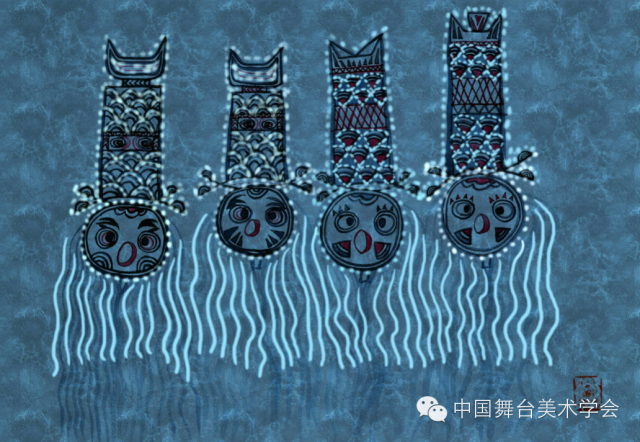

在此次部落展中, 魏玮共有两项作品入选,《vivi鲤鱼部落》(Vivi Carp Tribe)和《vivi吞口部落》(Vivi TunKou Tribe)。Vivi鲤鱼部落由四条青花瓷鲤鱼形象构成。鲤鱼在中国民间是吉祥的象征,寓意富贵有余。本部落将鲤鱼形象直立起来,鱼脸形态恰如青花瓷盘,圆形的鱼嘴是突出的,采用青花釉里红配色。鲤鱼主体采用演员手持面具的形式,面具和头饰镶有蓝色渐变的飘带,身穿白色加长太极服,袖长盖过演员的手,模拟鲤鱼在水中自由自在地游动。鲤鱼部落在布拉格城市行进中上下摆动,模拟鲤鱼在水中游的动态。当走到巡游最后的舞台上时,演员呈环形布局,一手持面具,一手配合身体表演太极拳和部分戏曲动作。

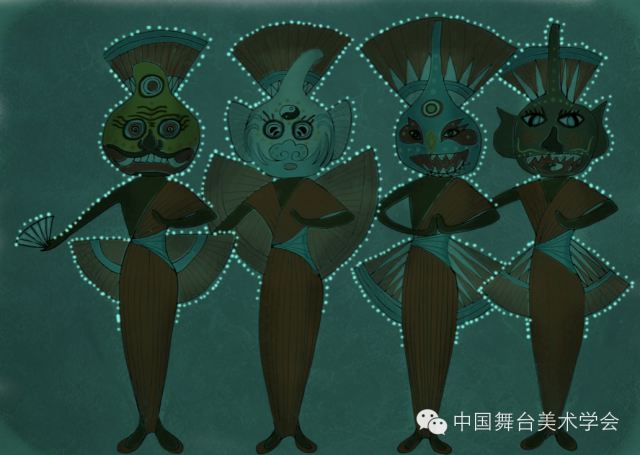

Vivi吞口部落中,吞口是中国云南少数民族地区特有的一种民间文化的产物,起源于图腾崇拜和原始巫教。它是绘有狰狞怪兽的器物,有太极八卦图,能保佑风调雨顺,避邪救灾免疫。怪兽形象彩绘于木瓢背面悬挂于门楣上。此部落将吞口稍加改造用于面具,并与具有扇形元素佛教形态的服装相配合。此部落装扮从文化内涵上说是中国民间主要两个宗教佛道融合的表现。吞口部落在布拉格城市巡游中主要是边行进边做单手或双手合十祈祷的动作,时而优雅地向路人点头致意。当走到巡游最后的舞台时,演员呈扇形布局表演一套太极拳。

以下两张为2015年1月底已提交的部落展目录照片:

作者构思自述

鲤鱼部落与青花瓷

2010年夏天,世博会捷克馆天花板上有个吊起来的装置,看起来是青花瓷的盘子和茶具散落在整个白色的装置空间,不仅白色的柜子上有,墙上地板上也全是,别致地倒悬在壁缘上熠熠生辉。这天马行空的场景仿佛是在天上仙境,也仿佛是在海底沉船里。事实上,这并不是景德镇的青花瓷,而是从景德镇青花瓷中获得灵感,研制出的捷克传统陶瓷洋葱瓷。两次进入捷克馆参观,我都是久久不愿离去,每次仿佛都被提醒——在其他文明的视野中,瓷器曾经是中国的标志。这是捷克和中国的缘分,而我和捷克的缘分也是从那时开始的。2011年夏天,我们去了布拉格观展。整整三天的观展和游历,无论是这座千年古城还是四年一遇的PQ展都仿佛具有魔幻魅力,给我留下了难以抹去的印象。2014年10月初当我偶然看到部落展的征集消息,隐隐地感觉这是再一次感受并且融入布拉格的机会。部落展是新颖的展览,是以城市为舞台的特殊场地演出,也像行为艺术。部落是一个整体概念,要有人,有表演,有设计,但最直接的要求是对人身体的全覆盖,是面具和服饰设计,和我的专业还是息息相关的。

什么既是中国的,又是捷克的?首先我就想到了青花瓷。青花瓷在元代发扬光大,独特的艺术构思,深刻的文化内涵令人无限遐想。元代社会杂剧繁荣昌盛, 北方蒙古人对南方汉人历史故事非常着迷,戏剧中人物故事情节的跌宕起伏,深深打动蒙古人爱憎分明的朴实情怀。将故事凝固在厚重结实的瓷罐上,放进蒙古包里,在存放食品杂物的同时,还可时时欣赏回味无穷的戏剧故事。其绘画,一般采用剪纸或版刻模印取其部分拼图,在瓷胎上填色而成,透露着浓郁的年画风味。永乐、宣德时期,郑和七下西洋,进一步促进了海上对外贸易的发展,外销瓷自明代晚期开始倾销欧洲诸国,而外销瓷主要就是景德镇的青花瓷。

“Vivi Carp Tribe”,其灵感主要来源于晚清时期民间普遍流行的实用器青花釉里红鲤鱼盘,是当时民间青花瓷的典型代表。盘中图案是一条大鲤鱼。我曾在朋友家中看到过这种鲤鱼盘,生动活泼耐看,让人爱不释手过目不忘。我在家里养了几条锦鲤, 每次我去喂食时, 鱼儿都抬起头来看着我,鱼脸胖乎乎的呈扁圆形,两眼离得很近还总往中间看。鲤鱼的两侧脸拼合起来,也恰如一只圆盘。此外,日本男孩节悬挂的鲤鱼旗也给了我一定的启示。

栩栩如生的鲤鱼需要水,我想到了在鲤鱼面具上装饰水纹飘带,而头饰上也带水,这样鲤鱼一上一下游的时候,水纹也就有了层次。我从小生活的城市既是海滨也是水乡,水也是我想表达的重要元素。

吞口部落与佛道融合

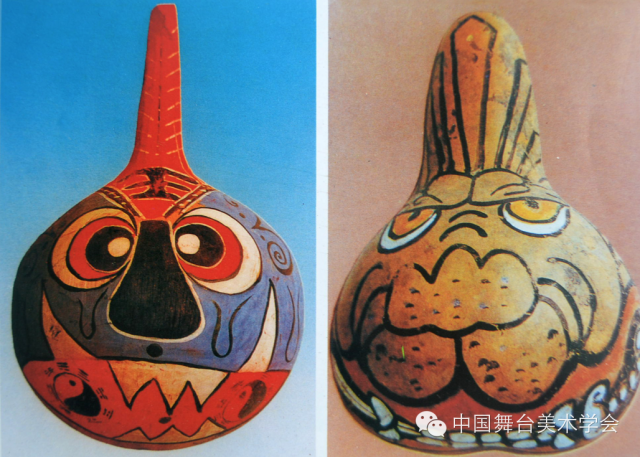

因为专业的缘故,一直以来我挺关注各类面形装饰,比如社火脸谱。我试图以一种喜欢的面具作为部落造型的发源点。吞口其实不是面具,但被我当作面具用了。吞口是一种重要的镇宅手段,被西南少数民族地区挂在门楣上,与中国民间的挂镜、立石、画符、门神等镇宅方术一起,共同担当起了驱逐邪恶不祥的重任,表达了特定的象征意义与民俗信仰。

制作镇邪吞口的材料,可取桃木、石刻、木雕、铜铸、烧陶及葫芦画瓢等。各地吞口的造型不尽相同,但主要的形象特征是:一、形似虎头,二、口含利剑,三、口吐长舌,四、镌刻咒文,五、画太极八卦。

镌刻咒文和画太极八卦这两点提醒我吞口中蕴含着道家文化。我曾在西南地区采风时发现同一座山山下是寺院 ,山上是道观,这让我联想到佛道二教均是中国的主要宗教,在中国的传播发展都有着悠远的历史。道教土生土长,佛教自化外传来,在传播过程中相互借鉴相互融合。在宋代就有“融道入佛”“以道说佛”的佛道互动。佛教理论的世俗化和道教教义的民间化,为佛道二教的融合提供了可能。老百姓只从自身需求出发,不分教派的信仰行为使二教界限模糊。例如观音与慈航,地藏与药王“兼职”现象,进一步强化了佛道二教彼此的融合。在我的部落中,佛道融合体现在服装与面具的融合。部落服饰的色彩和形态上我还借鉴了敦煌壁画中的华盖。

部落的表演方式是受我父亲影响。他是书画艺术的狂热爱好者,近几年又迷上了太极拳,经常白衣飘飘在我面前露一手,家里书架上也充斥着各类太极教材。于是太极拳,这种以中国传统儒道哲学中的太极、阴阳辩证理念为核心思想,刚柔相济的汉族拳术进入我的视线,被我运用到部落中。

面具的绘制是我在家中有阳光的地台上完成,我深信情感的注入才能唤醒面具的灵魂。

以下三张图是部落的制作过程花絮:

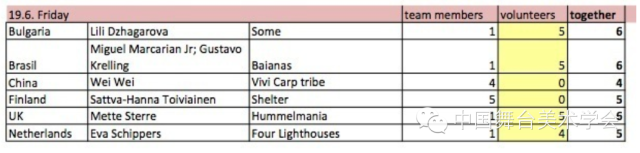

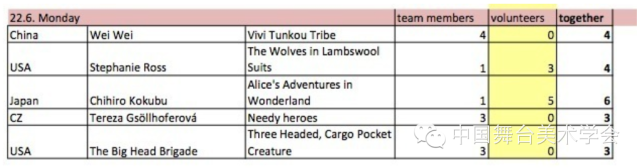

根据最新的展览筹备进度显示,我的两个部落将在2015年6月19日和22日在布拉格演出,届时欢迎朋友们前来观展互动。

根据PQ2015的进度目前部落展已完成目录文字和图片的提交,但是三月底之前作品还可以修改,希望朋友们能给我提提意见和建议。vivid1223@sina.cn 谢谢大家!