苗培如在“大师论坛”演讲现场

昨天我在舒茨先生的讲座上第一个问题就是,作为一个舞台美术家在戏剧创作中该如何跟导演合作。由于时间不充裕他没有回答,但是他说了一句话:导演如果不理解我,就不同他合作。他是大师,他可以这样“任性”,我不可以,或者国内众多的舞台美术家还做不到这一点。这说明中国设计师的一个现状,我想以我的实例谈谈我的看法。

刚才发言的章抗美教授不愧是个学者,我没想到他对雅典奥运会做了这么深入的研究。其实在2008年奥运会的时候,我们把雅典奥运会研究了个遍,但是没有一个人像章教授这么详尽总结了对傀儡戏剧的看法,我很佩服。

我的演讲题目叫《你中有我,我中有你——再论舞台美术导演意识》。90年代初我到新加坡设计一个戏,我就写了这样一个题目。我意识到在我长期大量的设计过程中跟导演的合作是至关重要的,我想在座的所有舞台美术家都会体会到,导演跟设计的关系在戏剧创作中至关重要,我下面用实例证明这一点。

我想起一段话,摘自我最近读的一本英国导演斯蒂芬·安文的一本书《SO,你想当一名剧场导演吗?》,它从导演的角度谈了舞台美术设计,“舞台设计是一种具有合作性的艺术形式,而舞台设计师们又是一群非常特殊的视觉艺术家,他们的作品是存在于与其他艺术家的合作组合中”。这本书是我最近才读到的,大概是近两年才出版(英文版在伦敦出版)。他从导演角度阐述这种合作,我从设计角度特别能够体会,这里我想用过去设计的作品和两个实例,说明这段话背后展现导演与舞台设计师如何合作的形态。

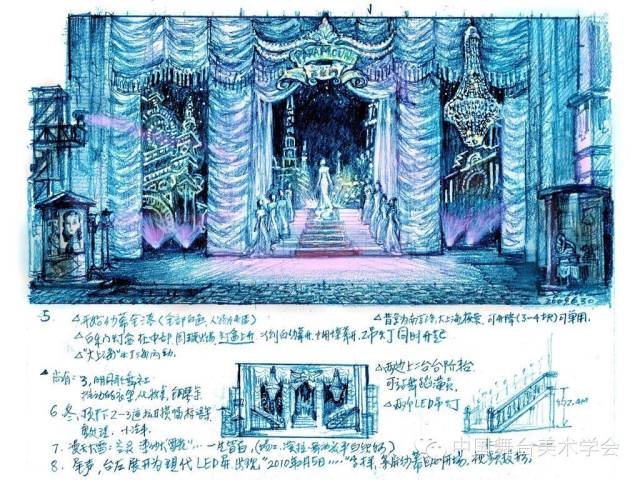

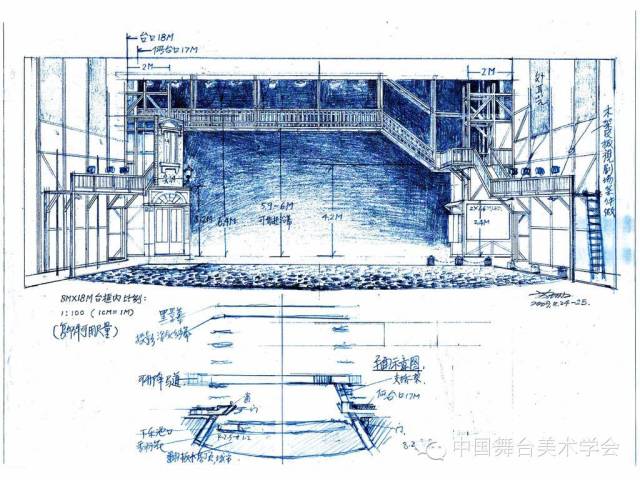

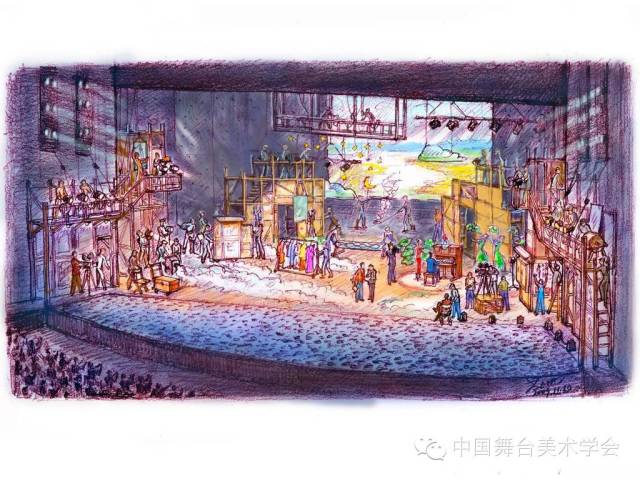

关系是一种非常脆弱的东西,有时是爱,有时是地狱般的夜晚,而且没有办法预测问题能否被解决。我想无论舞台美术家还是导演都经历过这种地狱般的夜晚。以下设计资料是2010年2月5号在上海大剧院首演的上海歌剧院舞剧团的舞剧《周璇》,我用这个设计做案例。这张是主创团队和全体演员在舞台上的合影,这张合影能看出一个信息:上海大剧院台口18米,我利用了两边的滑道展开30年代老电影式的摄影棚,场工、灯光,还有布景架。上场口有一个石库门,上面有上海新天地的一些装饰,背后是大上海的一个布景。舞台上升起了若干个玫瑰花,台上还复制了一条上海特别知名的石板路,而现在这条石板路在现实中快要消失了。

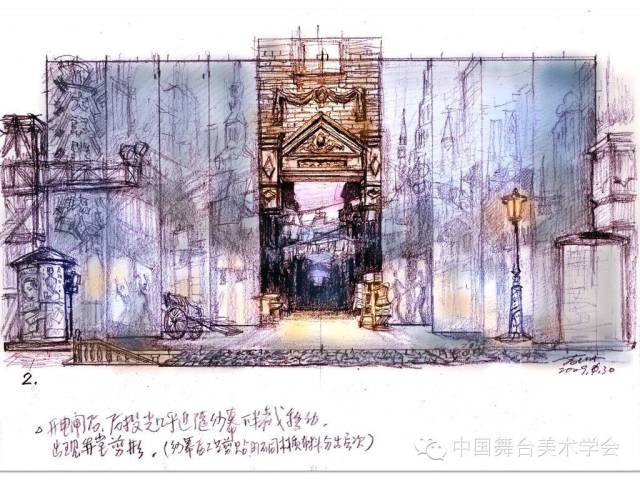

2009年的6月一稿的草图,这是我经历了一个比较长期的过程,设计时间从春天一直延续到第二年2月份首演。这是我第一稿,经过了20多稿,一直改到首演前,来国家大剧院演出时又有所改动。我客观把我的设计过程给大家展示一下,这个稿最终没有实现,一稿就被导演否认了。出于周璇过去对中国社会的影响,一拿到剧本的时候,我就非常愿意做这出戏剧,周璇的歌、电影对我都影响很大。直到现在上海还有很多她艺术作品中的影子。这是6月30号的草图,出自当时我一个方案:完全条屏、投影,有一些摄影棚的元素。

我当时找到了一种种子或者元素,用这种元素来贯穿整个设计就能很好地完成舞剧的舞台美术。但是很可悲,第一次拿出来的时候,导演反对在舞台上出现条屏式的装置。导演总结我过去设计的带有条屏装置的风格的作品后表示他都不喜欢,而作为舞美师我丝毫没办法。《上海戏剧学报》刊载乔治西平先生在上戏讲话提到,什么叫成功的舞台美术作品——导演喜欢的,导演通过的可能就是 个好作品,你自己再认为好导演不喜欢,没法实现的就不是一个好作品。

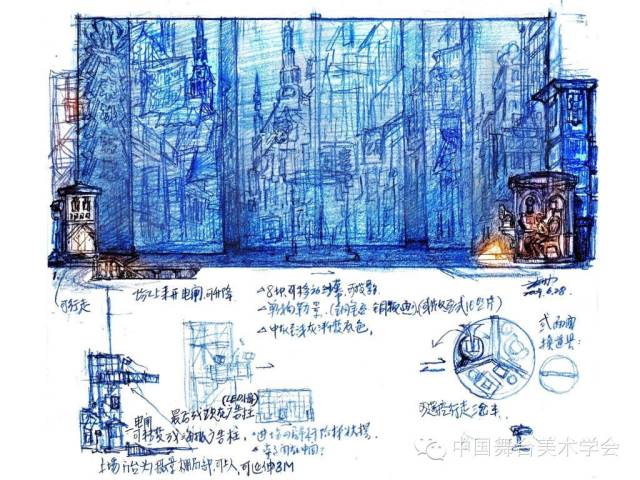

直到8月份二稿,我完全删掉了原来的装置,我在思考要给观众一个什么感觉,我希望把舞台空出来。舞剧的特点是大量地单、双、三的舞和群舞,我把18米台口的两边都使用上了,甚至在观众进场在前厅,我设置的摄影棚的景片、售票处、摆说明书的地方、宣传画的地方都是老电影制片厂。观众席上方悬挂的一些旧布景、旧灯希望观众一进场就营造一个20世纪三四十年代的老上海电影制片厂的氛围。但上海大剧院不同意,出于安全各方面考虑这一稿设计并没有实现。

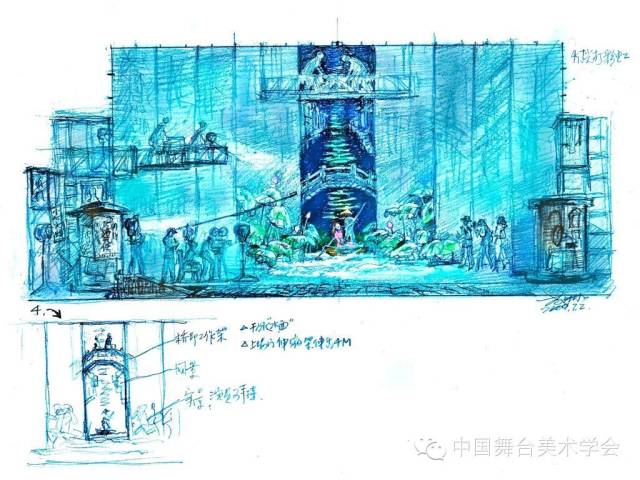

这中间还有很多草图,我并不担心我的创作过程出现丑的东西,我希望给大家看我的创作过程,尤其是和导演合作的部分。我知道这个过程有大量的改变,例如从第一稿我跟导演做了一段很长时间的沟通,最后确定了一个方案,确定了主要框架、元素,这些在第二年首演时沿用不变。10月份8稿框架拿掉了,只保留了中间的投影,左边上场门本来是上海石库门的典型东西也拿掉了。跟导演的合作还包括和剧作家的合作、音乐的合作、甲方的老板、院长、书记等等,因为人家花了钱,跟你签了协议——设计师要考虑到这些问题。

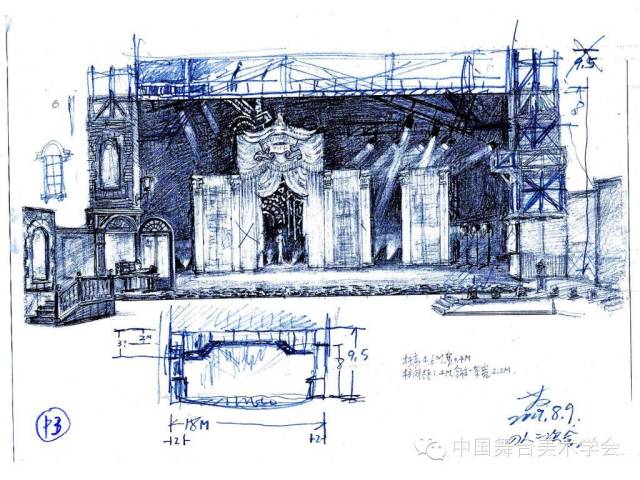

10月28日接近首演给上海方面做设计汇报时又发生了变动,对方要求左边又加了石库门,临时找人在现场做,马上就彩排才将首演新添加的石库门推上去。我在中央戏剧学院上学时学到,大幕拉开之前只要没见观众都算没有创作成功,戏剧学院的服装师傅跟我讲,西装还没缝上,拿浆子一糊,烙铁一烙上台了。可见一个创作大幕拉开之前这段时间都属于你的创作过程。

百乐门大家都去过,解放前的百乐门和现在的都有各自的特点,我没有按照真实的百乐门制作,我观察到上海的穹顶非常有特点,我将它概括做成了一个半立体的灯光,非常能创造变化的装置,用这个装置来表现它的光束。这是在制作过程中做的标准3D图,是可以动的,各个角度景片的感觉都可以体现。我的想法是戏里的“场工”可以推景片,既是景片又是戏里需要的内容,它让观众感觉到我们所存在的舞台就是电影摄影棚,场工既在拍摄电影也在舞台上演戏。

在跟导演的合作过程中我提出完全用制片厂场工的舞台活动来换景,制片厂又能达到剧本所要求的背景环境。在过程中画了很多概念图,这些概念图来自我读剧本时想象,执行导演参照我的概念图排戏。下面,我把接近结尾的照片给大家浏览一下。

这张图集中展示了制片厂在拍电影的时候景象,有上面打灯的,有放星星的,后面有烧铁锅干冰的,有推服装的。上海排练厅的执行导演后来告诉我,他们的排练完全按照那张图分配的角色和安排的舞蹈,我很欣慰。其实我知道很多人走得比我远得多,并不是说设计做到一定程度要当导演,但很多设计家最后都当了导演。我认为作为一个戏剧创作的舞台美术首先是个导演,首先是个戏剧家、甚至是个作家,每个角色都要参与,这是我长期从事设计工作中一个特别深刻的体会,无论是戏剧演出的创作和大型广场的舞美创作,甚至包括奥运、亚运、天安门的60周年阅兵式,必须从开始作为主创人员从剧本、音乐、灯光、服装都要参与,你才能很好地完成这其中的工作角色。

这是我从事设计工作中这么长时间第一次做这么多稿的一个舞剧,尽管很困难,但最后还是顺利演出了。

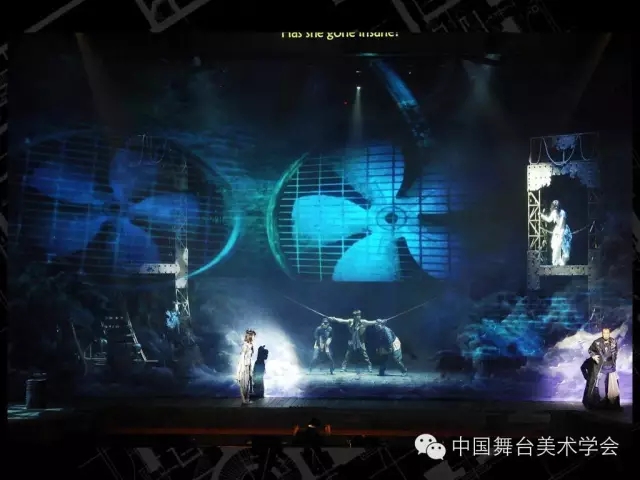

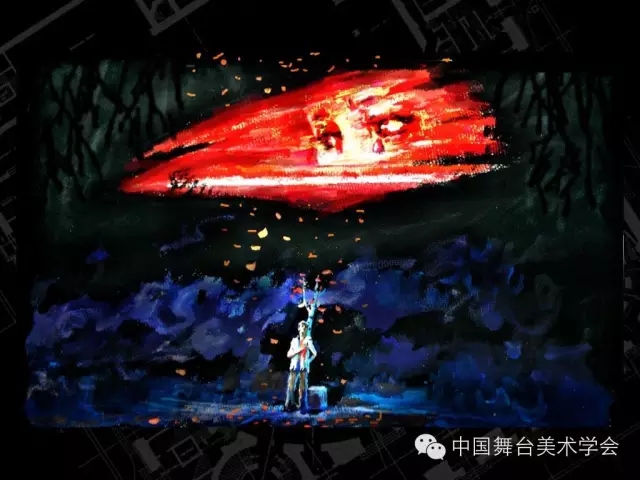

2007年在奥运期间我设计了一个音乐剧《蝶》,作为一个舞台美术设计师,你的构思、想法对全剧的影响有时候是至关重要的,甚至是具有颠覆性的。舞台美术设计师在一个创作中的到底起到什么作用?曾经有人介绍我一个李盾的音乐专家的剧本,我当时抱着去听一听的态度。他非常兴奋地跟我谈了他的想法,描述这是一个什么样的剧本。听完以后我觉得这个剧本的创作一定非常宏大,我特别喜欢大片式的美术手绘创作,我觉得这个剧本完全符合我的审美风格。因为他没有任何要求,他要的是一个“蝶人的世界”,要世界的末日的感觉,完全可以任意想象,你可以创作一个任何人都没见过的而且是你想要的世界。我利用春节的时间专心找资料出草图,春节过后拿这张草图给李盾和英国导演福克斯看,他们看了以后当场跟我说:定你来设计这个戏。于是我像接一个任务一样接了这样一出戏。

李盾告诉我,第一次看到我的手稿的时候他头皮发麻,于是跟英国导演福克斯说就是他了。他说请我之前他们请了不下十个人,包括一个荷兰的设计师,其中很多人我都认识。另一个角度我不想招标,如果他们告诉我请我之前请了那么多人你来试试吧,我肯定不会去,我不想费这个劲。但是最后歪打正着他们喜欢,最后便按照这个草图做了,正是有了舞台设计这张图,导演才最终决定了分场怎么处理。

一位法国灯光设计师,他的名字叫罗尔替·阿兰,他看了草图以后觉得就这样别动了,“我的灯太自由了,哪都有”。但后来导演和制作方表示舞台中央的转盘如果要行动太不便了,舞台不好演出。所以最后的设计变成了两个旋转的车台可以遥控,演员行动可以延伸到三层的高处,我设计了一个完全自我的想象世界的末日,和“蝶人的世界”,有人说你这是一个后工业时代的作品。

2014年我创编了一部舞剧,我一年里的作品不如周正平老师的多,而且创作过程也很长。还记得在和中戏的一个老师合作时他曾劝我不要有那么重的负担,不就是玩个戏剧吗?我非常佩服这个老师的勇气,但是不管什么时候接戏我还是觉得自己身上的担子很重。在1981年到儿艺接第一个戏《12个月》时,由于当时媒介不是特别宽泛,所以大家只能通过报纸和口碑来了解这部戏,不过《12个月》在全国演出也很轰动。可我当时面对这部戏的心态却是“如履薄冰、如临深渊”,认为这是我从河南省话剧团调到北京的一次大考试,在30岁能不能成功就看它了。

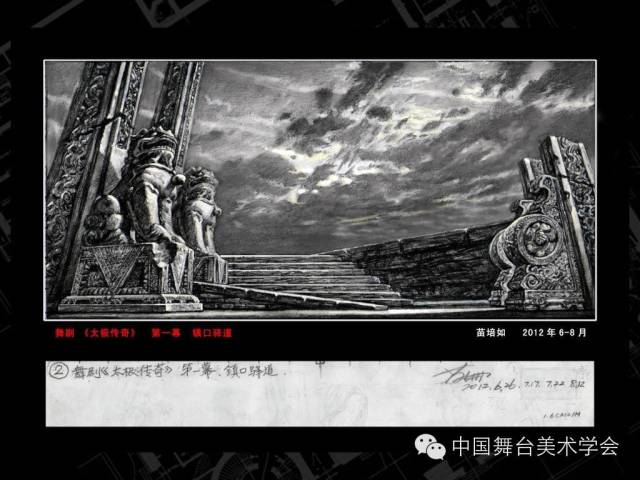

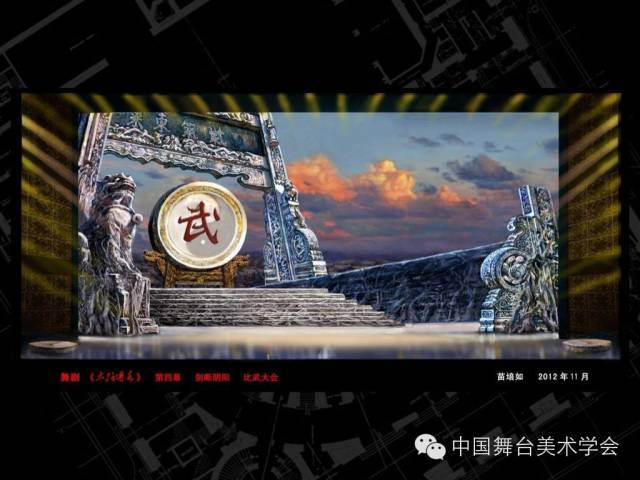

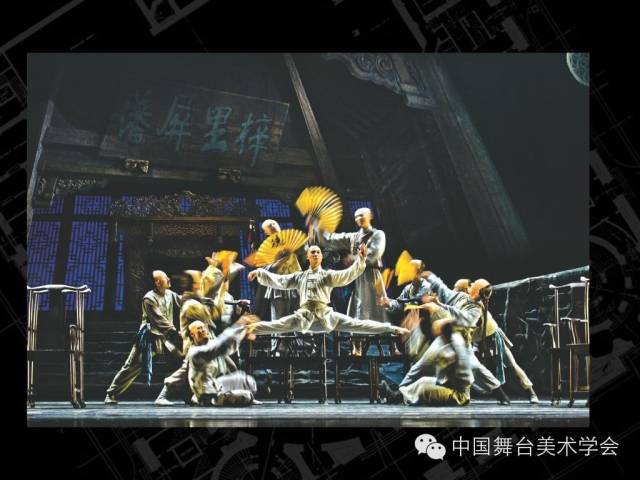

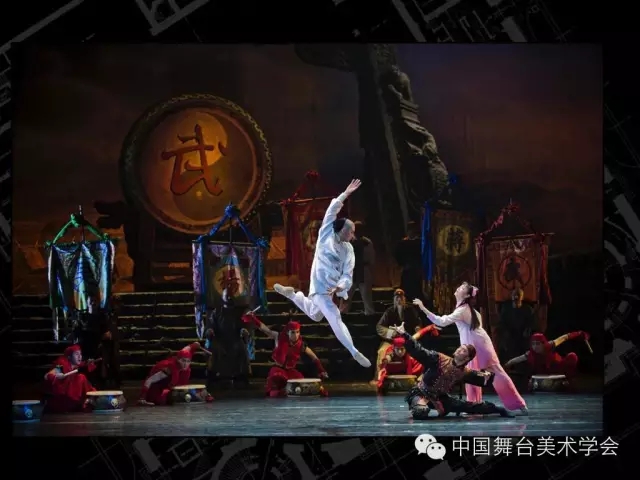

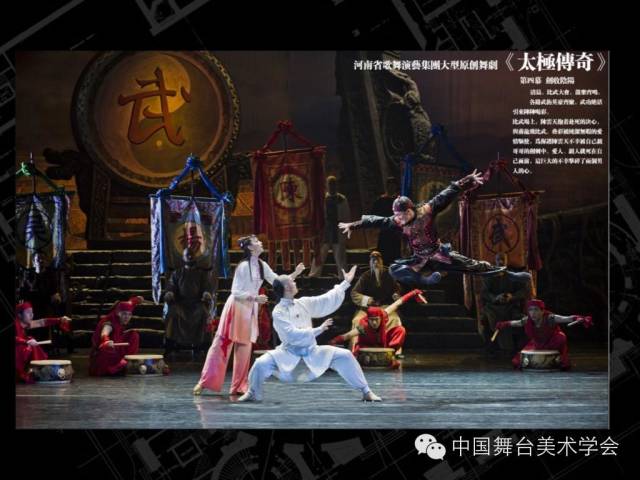

直到现在我还是这种心情,在戏剧创作中依然觉得负担很重,创作过程也很艰苦。我举《太极传奇》这个例子是想说明一个问题,在中国有多少大家的剧本我们还在演,舞剧的剧本也应该有大家,我们这个舞剧也是请的一个大家,但是他不是一个写舞剧的专家,我给导演看的就是这个稿,在A4复印纸上画的,完全素描稿。一个舞台美术设计师除了要做好自己的本职任务,还要跟导演、策划人和音乐创作者讨论如何做出一部成功的剧目。

起初在音乐、服装、舞美上总是做不出最好的效果来,于是我们就一起讨论到底是出了什么问题,后来发现是剧本情节不够感人至深,因此大家要求修改剧本。剧本改完后大家都很高兴,但是我在设计这些图的过程中还是觉得剧情不够感动,剧中的矛盾很跌宕起伏,但是没给观众留下一个喘息和发泄的空隙,没给观众呈现一个感人的东西。

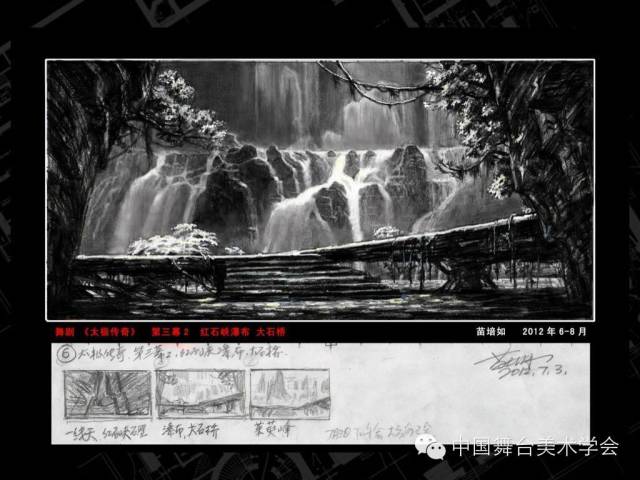

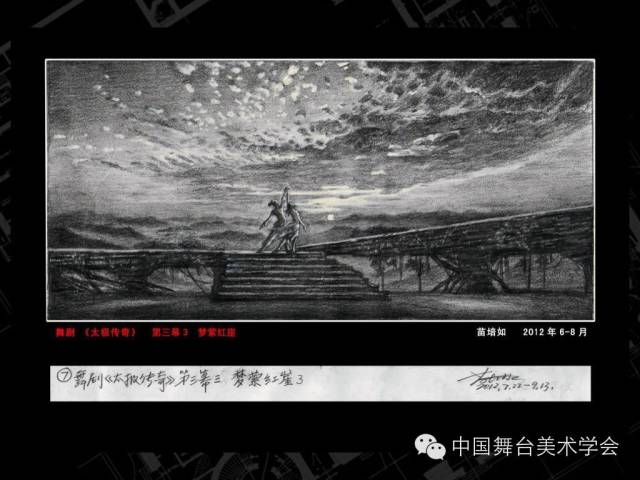

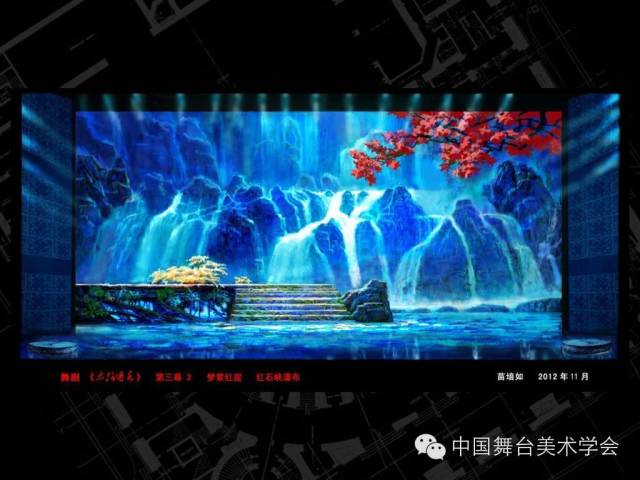

我在最后又加了一张画,表现的是两个相爱而不能爱的年轻人,在第二天要比武诀别,当两人即将走入生命的尽头时,仿佛自己又回到那个两小无猜、谈情说爱的地方。我特别喜欢这张图,希望将来把这张图编成舞蹈来作为背景,选用一个能表现他们爱情的主题舞蹈,配上美好的音乐,构成一个感人的场面。我甚至把过程也画成了小图,开始时采用一线天布局,当他们回忆到过去的时候将石壁挪开,便出现了他们当年经常约会的地方。当我把这些图给导演看能不能加段戏的时候,导演给了这些图很好的评价并接受了我的请求,从这之后一切进行的都非常顺利。

我拿这部戏作为例子是想说明作为舞台美术设计你在里面的作用不仅仅是完成一个设计,而是要作为整个剧的创作者,剧本的问题你觉得有必要修改的话你也是可以这么做的。

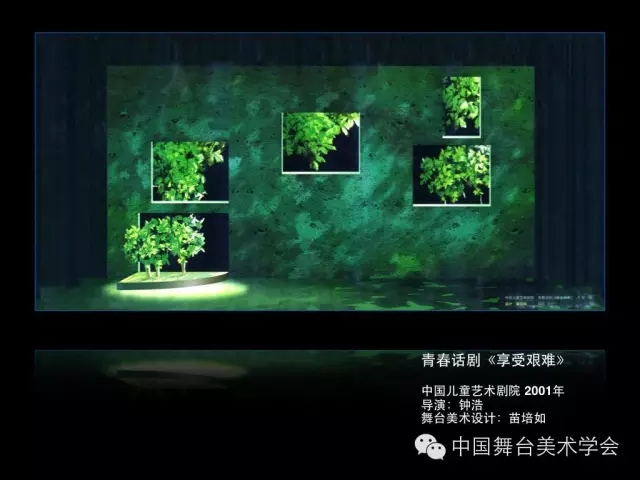

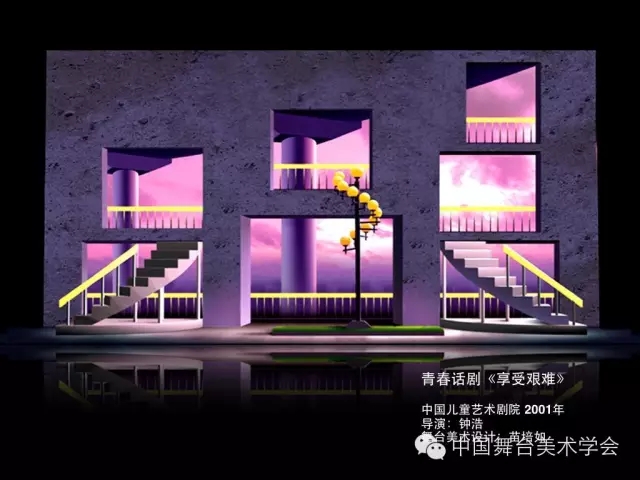

再说一部很早之前我在第二届舞美展拿奖的戏,这部戏的的名字叫《享受艰难》,模型还是国话的王谱做的,当时在创作中我跟导演共同把剧本改了。这个剧本是我们剧院院长给上海儿童艺术剧院写的,是一部分场次的有关中学生的戏,其内容讲的是现在的小学生、中学生不懂得现实社会的艰难,最后终于成长的过程。

但是这个剧本拿来之后导演觉得没有特别之处,而且剧本中分场次时的开幕、关幕过于繁多,于是我跟导演进行了很长时间的探讨,最终设计出这张图:用一面天安门的红墙,下面是监狱,开了各种开口,打开一个口就转换一个环境,这是2001年设计的,当时还没有特别好的投影器材,为了能够呈现一场好的演出,必须要改这个剧本,于是我们就去找剧作家。我们是创作人员,而剧作家是管理我们的院长,如果他不同意修改剧本那我们也就毫无办法。由于在搞创作过程中我们主创团队跟导演以及各个部门已经形成一个非常好的朋友关系,也包括院长,所以在见到院长对他说你的剧本我们不通过并谈了看法时,他很高兴的接受了我们的建议并修改了剧本。

这个例子我想简单地表明,在一个舞台美术设计里,在一个创作群体里你的地位绝对不是一个简单的舞台美术设计,导演要求什么就做什么,当然你也不能想要什么导演就给提供什么,我觉得应该拥有一种合作的态度,这一点昨天舒茨先生也讲到一个他和剧本的关系。

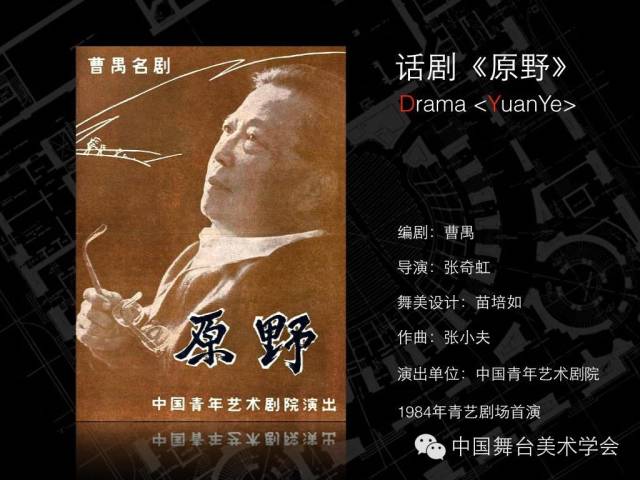

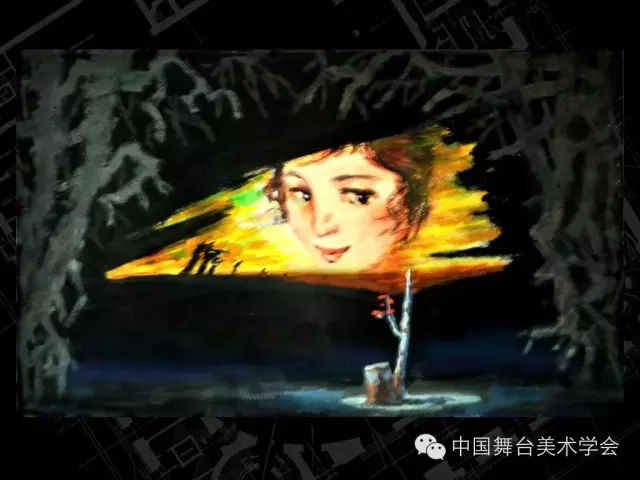

1984年为《原野》设计的时候,我们有幸来到曹禺先生的家,我当时看他的剧本,跟他谈到设计的时候他跟我说:“你千万不要按我剧本的舞美提示进行设计,那是写给读剧本的读者看的。”我豁然开朗,他的这句话使我受用至今。我介绍给大家可能对大家也有所帮助,剧本是剧本,剧本是一种文学载体,诗歌、小说、剧本都是一种载体、题材,但是你做创作的时候舞台提示只是你的一种参考而已,甚至你可以完全推翻剧本里的场景设定。我相信舒茨先生的设计,不过我们要学的是他的理念、创作方法,决不能照搬他的模式。

我想用一段话结尾,合作过程关系中,导演会集中注意力让设计组满足演出本身的特殊需求,而作为回报,“设计师可以提供良好的美学鉴别能力和对视觉的热情,当两者紧密地工作在一起的时候,将会产生一部优雅而美妙的戏剧作品”。当然这里面还谈了很多,今年斯蒂芬·安文所出的书,还没有翻译过来。我通过助手看了很多,他的观点和我过去几十年来的观点是一致的,昨天舒茨先生的演讲对我也有很大的启发。所以,“一个舞台美术设计师应该站在戏剧创作的角度和高度,站在导演的角度和高度,把握全局,具有强烈的参与意识,运用准确的视觉语言及符号在特定的时间范畴内,更形象地阐述和烘托剧作的主题和演出的最高任务,则是舞台美术设计师的重要职责。”