大家好!

在座的各位好多都很年轻,但都是真正在做事业的人。其实,大师都是后封的。王选还在世的时候说过,“我真正是专家的时候,既不是教授也不是院士,那时候开创北大方正,我是真正发挥着主导作用。现在,我是院士了,但北大方正的发展需要新人的引领,我已经不是主导了”。 其实,在一线工作的各位艺术家们才是真正的大师,包括这次舒茨先生,很多作品都是50年代开始的,那时候他的创作和学术风格都已经成熟,后来的创作是延续和发展。5月份我们还将举办全国舞台美术家高级研修班,学员来自全国各地,都是在一线创作的优秀青年设计,他们的水平能够反映当今中国舞台美术的水准。

今天,我主要介绍一下上海戏剧学院正在进行的“数字演艺集成创新文化部重点实验室”的项目。

现在有一个流行词叫“新常态”,我们过去做了很多东西只是一个历史记录,对未来这更是一个基础,我们做的每一件事几乎都是零的开始。 舞台美术自身是一个综合系统,与相关的要素关系紧密,特别是在科技、产业方面的跨界合作就更加直接。 尽管在座各位年龄段不同,但对于艺术创作和设计却都处于同一个起跑线。所以,从这个层面而言,大家做事的状态都一样,都是从零开始。

顺便也简单谈一下近年的设计作品。

舞美作品赏析

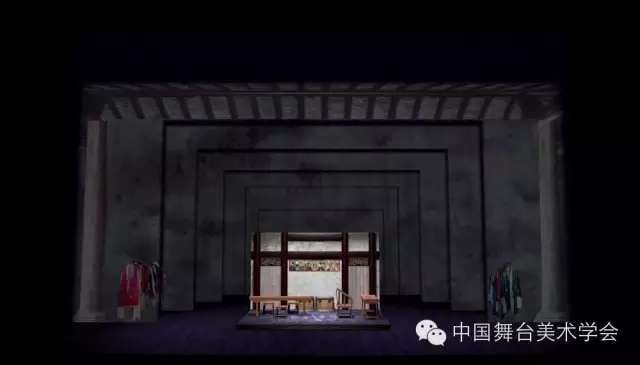

《一代名优》(设计:韩生 樊浩洲)此剧写一个京剧演员的故事,田汉写于上一世纪,但与当下社会现实问题却非常相似,一个演员是在社会环境和各种诱惑下面临的考验。

主要的故事情节发生在后台,于是,设计基本语汇就是“台中台”、“戏中戏”。观众进场看到的是一个空舞台,一层一层的侧幕连起来。

演出开始,投影表现旧上海街市喧闹。从底幕开门,推上来一个小戏台,随剧情和演员动作旋转到后台和前台。舞台从空到实,再到空。演出结尾,小戏台退回底幕,舞台再次回到一片虚空……

《金缕曲》(设计:韩生 余嫣嫣) 此剧改编自一个话剧《知己》,叙述了明末清初的知识分子面对的社会转折所经历的信念冲突,内心痛苦,人格考验。所以我们用大篇幅的水墨笔触表现这种浓烈和沉重。

数字媒体时代下的舞美发展趋势

我重点介绍一下正在进行的数字演艺集成创新文化部重点实验室。第一批批准的重点实验室全国一共6个。

首先说一下为什么用“集成创新”的概念。这是文化部科技司领导提议加上去的,也非常符合实验室的属性和特点。

当前,创新能力提升已经成为国家战略。创新的方式是多元的,包括原始创新、自主创新、开放创新、协同创新、跟随创新等。从戏剧等演出艺术和舞台美术的实际来看,集成创新最符合其当前状况。

从舞台美术角度我们能切身体会到,我们处于一种“技术过剩”状态。目前我们拥有的成熟的技术至少有95%还没有被使用就已经被新的技术取代了。技术的闲置和技术的滥用现象并存着,于是,戏剧演出行业内对此有很多批评声,认为舞美的技术炫耀分散了和干扰了观众对表演的注意力,破坏了戏剧等演出艺术的内涵和思想表达。

其实,对于舞台美术家来说,技术没有新旧之分,一切都以艺术和内容表达为根本宗旨,最古老的形式和最新的技术 ,在艺术表现价值上是没有分别的。

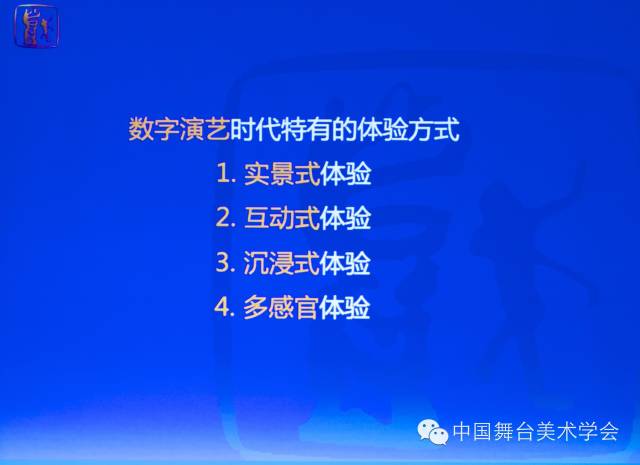

我认为这不仅仅是舞美自身的定位和发展的问题,而是演出艺术整体发展面临的问题。原因在于整个社会生活方式和形态发生了深刻的变化。在数字媒体时代,特别是年轻一代从小就在数字媒体的环境中成长起来,新一代观众被称为“网络媒体社会的原住民”,他们对戏剧等演出艺术需求、审美活动的方式都将与以往明显不同并发生根本的变化。

科技改变了社会生活以及人们的文化交往方式。这时候,戏剧艺术再次体现出其重要的人文价值和社会价值。科学技术发展给人类带来的心灵上的异化感需要戏剧艺术来弥合。

为什么戏剧具备这个社会功能?因为戏剧表演本身是即时的艺术、现场的艺术和交流的艺术,而“现场”的概念由于网络和数字技术使之发生了变化,但人的精神需求和心灵抚慰却是同样的,更需要有新的形式和内容的支撑。戏剧艺术本质上的交流属性就起到了这样的作用。

有一本书叫《数字化生存》,作者就是尼葛罗庞帝,希腊人,倡导用数字化的技术来促进社会生活的转型。现在,转型已经不再是一个技术问题了,它已经成为一个不可阻挡的社会潮流。

我们从他那里受到许多启发,实验室应用的领域涉及方方面面,包括科技、生活、生物医药、未来的歌剧、数字电影等,把一个互动世界、娱乐世界、资讯世界合而为一,他在1980年代他提出的预测,今天大部分都应验了。 比如,几年前我们不可想象,游戏会成为一个专,而今天游戏已经成为一种商业支付的方式了。尽管作者也有局限,他没有考虑到历史、政治、文化的现实因素,有评论家也质疑他是技术乌托邦。

这非常像舞台美术在戏剧领域经常遇到的质疑。这时候,恰恰需要真正的舞台美术家发挥关键作用:一方面,敏锐地发现新技术的艺术表现价值和可能,另一方面,用专业本身的艺术属性来整合技术资源,导向艺术的表达。

传统形式和新的形式没有高下之分,多元共生共存会是今后演出艺术的生态面貌。

舒茨先生的讲座,让我们看到一个纯粹的艺术家所发挥不可替代的作用,我们需要这样的既有鲜明个性又和谐融入创作群体的艺术家,能够引领时代发展的艺术家。

舒茨先生的一个观点就是:“戏剧不是一个专业,而是一种方法”,这在另一个层面解放了我们对戏剧艺术的观念。戏剧是多元交叉的,根本上是面对人的需求。创新在当今已经不再取决于人的意志了,它是一种生存的基本需要,开放合作是戏剧生存的一种必然方式。

MIT媒体实验室的理念就是引领最前沿的东西,实验室里面有100家企业,有交互式电影、数字化生存、 未来的歌剧等,其核心特征就是以人为本、学科交叉、创新引领、开放合作。

我们在MIT看到一个研发实例,实验室主持科学家是一个残疾人,之前想为自己做一套假肢系统,后来他把这套系统用到健康人的身上,就变成了一套体能增加的装置,变成了一系列的助力系统,使人的能力顿时大大提升。后来这个研发成果被一家西班牙的公司购买了专利买。MIT的合作公司已超过100家。

受此启发,我们正在计划与社会企业开展不同形式的合作合作:一是公司化合作,大家共享项目的成果,还有课题合作、咨询合作等。二是知识产权分享,尝试建立股权激励机制。

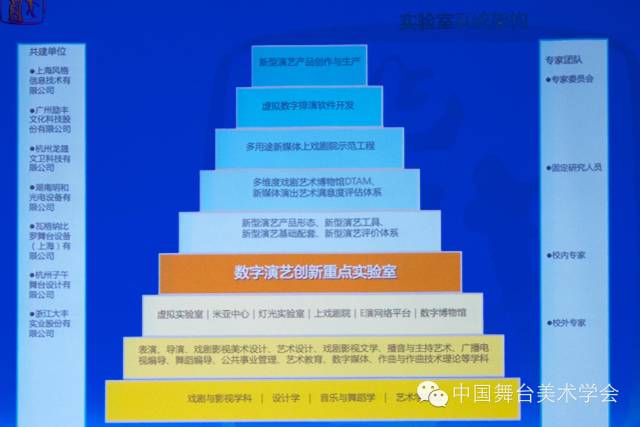

实验室是一个开放结构,会院系、院校和企业关联合作,它的结构有点像空间站,既各自独立,又是整体系统,相互关联,互补支撑。

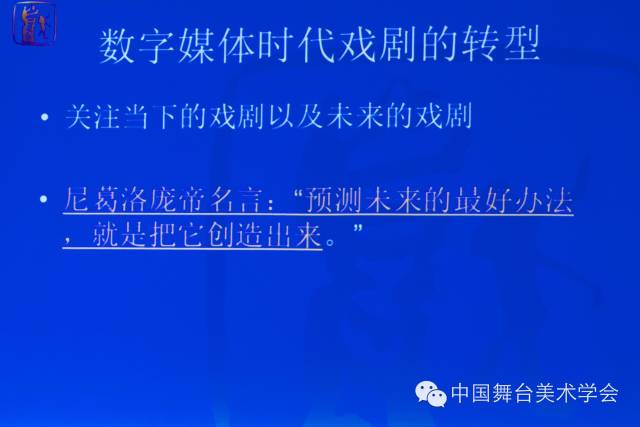

实验室以实验当下创作和探索未来的戏剧为宗旨。尼古拉庞帝有一句名言:“预测未来最好的办法,就是把它创造出来” 将来怎么发展实际上都在我们自己手上。

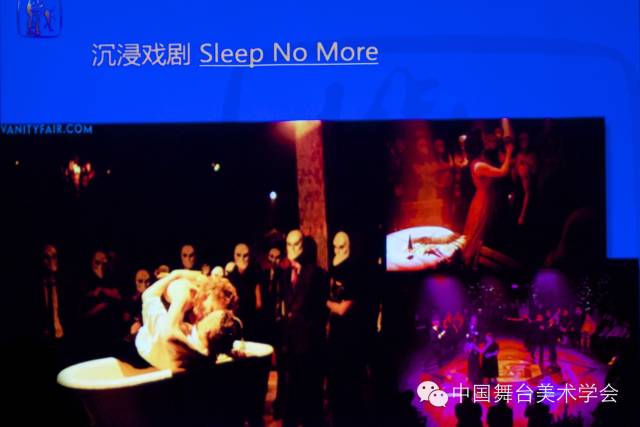

我们借鉴这种模式开始做数字演艺集成创新文化部重点实验室,主要致力于演出艺术综合性新形态实验,是跨界的,以观众的综合体验为特征。主要的内容有网络交互剧场,我们称之为“云剧场”,以增强现实、虚拟演绎、混合现实、人机交互等形式。

过去由于对新技术的应用过于粗糙,又不够有创作的耐心,也是招来非议的主因。戏剧、电影、网络、媒体等各种技术要素已经非常成熟,艺术的整合已经具有极大的可能性了,它是一种新的演出艺术形态。

我们主要的研究方向包括新媒体剧场、戏剧数据库。我们将尝试通过数字技术探索拓展戏剧的空间观念和形态 ,比如剧场就是一种跨越空间的方式,一部戏其一半在北京、一半在上海,现在技术已经能够支撑在不同剧场里同时演一部作品了。

目前上戏已经形成了一个演出艺术实验室体系,包括虚拟实验室、米亚中心、舞台灯光实验室、实验剧院等。学院正在制定制度,实验室向所有教师和学生开放,也向校外开放,已经开展与企业合作。通过评审立项后,实验室提供创作和实验的支撑服务。

我们也欢迎和希望各位艺术家以及相关企业来使用实验室,开展项目合作,现在已经有几家企业合作,一个作品多方投入的格局初步显现。

一个相互关联的创作链已经成熟,我们正在进一步整合,从校内各专业的相互关联,同时也向学校外的专家开放,包括邀请各位专家一起来研究实验,因为与企业以及其他院校的专家的合作也能够成为一种互补。

现在大的环境已初步形成了,重点实验室是由这样一套系统构成的,围绕这个剧场和周边的系统形成了这个创新环境。它和社会的关联度体现在,周边有专职教师、教授、兼职的教授,后面还有工程师、一些相关专家和企业社会各种资源、国际资源。现在,国际剧协总部由巴黎迁到上海,这是一个可以充分利用的资源。

目前,实验室现有的空间属于整装待发的形式,过去我们主要关注在硬件,成为各自独立的碎片状态,现在我们开始让它成为一个完整的系统和作品。

未来的具体计划是完成一个新媒体剧场、一个球幕影院剧场(米亚)、一系列新媒体作品、一个多维度的戏剧博物馆等,这会成为一个无限可持续的东西,需要不断注入新的内容。后面还有“E演”数字演艺创新的网络平台,这就是我们的实验室主要的计划。

借用“预测未来最好的方法就是把它创造出来”这句话,我们现在做的很多都是未知的。

由于未来要做的事是一种开放结构,需要方方面面的人加入。在这里没有竞争关系,而是共生的关系,因为专业链分工,大家会感到相互的需要,而且平台足够大。没有谁能够独立完成一个戏剧的创作,所有的人都会在对整体的合作中感到价值的实现。这就是为什么我不是讲已经做到的事,而是主要把将要做的事来与大家交流。因为,我们希望各位到这个实验室平台来一起合作。