听了韩生院长的发言,我有一些感触:在历史上,每当新科技或新产业掀起的艺术大潮到来的时候,总会有一些艺术家们坐在自己心爱的沙龙里,怀念往昔的岁月。但是科技的洪流滚滚地向前,无情地碾压,一百年过去以后人们发现那些沙龙艺术家并没有错,时代洪流也没有错,他们都是对的,历史有的时候并不是一个潮流取代另一个潮流,而是所有潮流并存。

在我们这个时代尤其如此,不是互相否定的,因而我在这儿特别想跟我们在座的同学们说一句,当有人告诉你必须这样不能那样的时候,你一定要把握住自己的选择,而不是盲从某些专家和权威,知道自己是什么是非常重要的,选择好自己在这个时代中的位置。这个话我过去在系里上班的时候,在请成功校友回来做毕业分配以前的就业指导时也曾经说过,现在我觉得还是这样。

关于组织大师论坛,我在咱们舞美学会准备会上也发表了一个看法,好像在微信也给传布了一下,我的看法是请大师也请老师,我过去跟我学生不是这么说的,我是说请大师不如请老师,并不是想否定大师,因为大师很伟大,他们是创造者,而有一些老师是传播者,他们自己并不一定创造演出,他们把别人的创造总结起来,如果总结得特别好他们也应该是一个学术研究的大师,因为他们创造新思想,但是也有一些人可能他们并没有达到大师的程度,但是他们可能是一个很好的传播者。我觉得自80年代后期以来,就中国的现实情况而言,请大师不如请老师。

最近,戏剧学院有一个年轻老师告诉我,劳特里奇出版公司出了一本关于傀儡艺术的书,名叫《傀儡和材料艺术指南》,上网一查,亚马逊中国卖人民币2000元多点,亚马逊英文卖1800元,我当时想这一定是本巨著,最后那个同学替我转来转去很长时间,我花1200元买了这本书,刚刚拿到手三天左右,我拿到这本书一看,完全不是“巨著”,而是不太厚的一本书,印刷也很一般,里面都是字,只有少数特别小的图片,还都是黑白的,是本字书,论文集,不是画册。怎么这么贵,大概看了一下,文字中包含了一些傀儡领域的新思想。这次大师论坛门口卖的国际舞美组织1990-2005世界舞美画集是一本厚重精美的画册售价600多元。论文集要一两千元,其中的文字承载的是最新的思想,编书的约翰贝尔是一位老师(比我年轻)。大型画册六百多元,最新实践的作品,这本书里都是大师。

我觉得这些年,我们太爱看图片,而不太爱读书,太爱看网上,手机上的短文,太爱看名言警句,不爱看比较长的理论范儿的哲学味的长文。有人说当今就是一个读图时代,我觉得你不是一个搞地质的,搞水利的,你是专业搞舞美的,你对自己从事的专业不能仅仅看图片,读几句现成的名言警句。我比较强调学术研究,有人就告诉我理论来源于实践,没有实践,哪有理论。其实我根本不是想讨论理论和实践是什么关系,哪个更重要,而是要研究一下当前的局势,我们缺少什么?为什么会缺少?缺什么,什么就重要。如果当前情况是大家都在空谈理论,而没有很多演出实践,当然应当提倡实践,我们想想当前的实际是这样吗?我觉得从当前中国舞台美术的实际情况看,就是:实践过剩,研究不足,或者叫学术不足,因而在实践中重复较多,让人耳目一新的创造不太多,方法还是不够丰富。我常常在想,最近30多年以来中国舞台美术获得了空前的繁荣和发展,我比较一下我们中国的舞台美术体量有多大?我没有统计过,我感觉比哪一国都不小,投资动辄3000万,号称几亿,但可能是将近不到一亿,体量应该不小了。我不是拿单个和单个的西方来比,宏观的整个中国加在一起是很大的,不是世界第一也得数一数二,但是我觉得我们舞美在国际上的影响力还没到那个程度,和体量不是特别相衬,除去东西方的语言壁垒和文化差异的方面原因以外,我觉得就差在学术研究方面了,投入的力度、实践的数量挺多的。

我觉得,大师现在并不稀缺,真正稀缺的是能把事情说清楚的老师,当然国际上有教授或讲师头衔的人很多很多,我说的老师不是这样的。而是指像当年写《20世纪舞台美术革命》的法国人丹尼尔·巴勃莱那样的老师,是那种知晓古今,对最新的情况有调查,有分析研究的老师,他的那本书出版在1976年,内容就写到1970年代,书中说了当时最新的情况。但是巴勃来已经死了。如果现在有这种老师,我们请到中国来给我们讲一讲,1970年代以后的国际舞台美术发展的基本概貌,都出现过一些什么样的新情况,新方法,也就是来作一场当代国际舞台美术的新情况的调查报告。现在有谁能讲一讲,我不知道。我曾经在舞美学会提了一个人,是美国哥伦比亚大学的阿诺德。阿伦森,我多年来经常看他的书,我觉得他可能是这样的人,但是我希望舞美学会试着联系一下,请请他来讲,把我们的意图说说清,他到中国来讲过,但是时间不够长,他讲的非常简略,有点让人失望,如果能请来他的话,我觉得应该给他足够的时间,不能像学术研讨会那样只给他15分钟,而是要让他讲上几天几晚,并给予他应得的报酬。因为这个工作不是人人都能做的。能做这种新情况的调查研究报告的人必定在背后包含巨大的精神劳动,甚至是毕生的精力。

我为什么要说这个,因为我1970年代的前期就已经进入了舞台美术界,我进来的时候还是文化大革命中,那时候基本上就是写实布景的单一化的面貌,都是写实的,而且是绘画性写实。我进来舞美界以后亲历了中国舞美从单一化走向多样化的过程,大概有十几年的时间,这个过程里实际上中国舞台美术界的学术研究起了决定性的作用,在这个决定性作用里有几位应该尊重的老师,他们是观念变革的启发者、宏观的观念的变革才使我们的面貌改变了。不是光看照片就能看会的。但是那时国际上有现成的调查报告,最近这些年国际上好像没有,现在有一些年轻的同志到了舞美界没有经历这个过程,他们觉得舞美一直就是这样,其实舞美原来不是这样,是一个非常单一化的面貌,是宏观的观念的变革起了作用的,而这些老师他们都是搞学术研究的老师,他们有的有许多设计作品,以实践给人以启发。有的也许实践的作品并不太多,但是他们所传播的观念起的作用非常大。我现在对傀儡很感兴趣,因为傀儡也是舞台上的造型艺术,如果请研究傀儡的人,就请编上面那本《劳特里奇指南》的约翰贝尔。

你本来是一个搞舞台设计,搞布景的人,研究傀儡干什么?傀儡和布景原本它确实是两种东西,我记得1980年中国舞美学会在朝阳区招待所成立的同时,在同一招待所的另一间会议室里正在成立中国木偶皮影学会,木皮学会和舞美学会是两个完全平行的学会,一直到现在都是如此。可是我发现当代傀儡艺术的实践出现了一些新情况,让人感到傀儡和布景的边界越来越模糊,渐渐地消失了,两种不同的东西慢慢地合流了。傀儡艺术出现了一些什么情况,我在中戏学报《戏剧》2013-2期上写了一个观察报告,归结了十几条,比如成人化、崇高化、严肃化、高技术化、影象化、存储化、局部化、物象化、抽象化、巨型化等等,等等。

我选四条简单说一下:

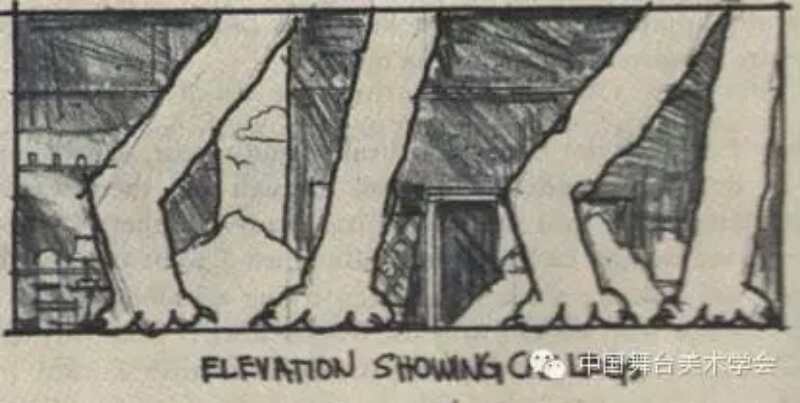

图1:《西班牙王》设计图1968 罗伯特威尔森导演

变化一局部化

局部化,就是傀儡身体的局部化。傀儡实际上在最近这些年已经突破了原来那个约定俗称的概念,傀儡戏是对于人、动物和精灵的一种戏剧性的表达,傀儡是一种物质、物体,它并不是一个人,但是它在表演,说明不但是人能表演,物体也能表演,傀儡是人操纵的物体在表演。傀儡身体的局部化古代就有。傀儡分类有吊线傀儡、撑杆傀儡、手套傀儡、帽傀儡(只有一个脸,没有身子,不是现在形成的,有史以来就这样)等等,传统的吊线傀儡和杆傀儡都是全须全尾的傀儡,手套傀儡就没有双腿双脚,帽傀儡只有一个头脸,像帽子一样戴在真人演员的头上(《狮子王》就是)傀儡是身体的一个局部这是古代就有的,不过这个局部是身体的主要局部(是头是脸),但是当代有一些傀儡不仅仅是脸这个局部,身体局部化就是只出现脚或手甚至屁股或别的部位。

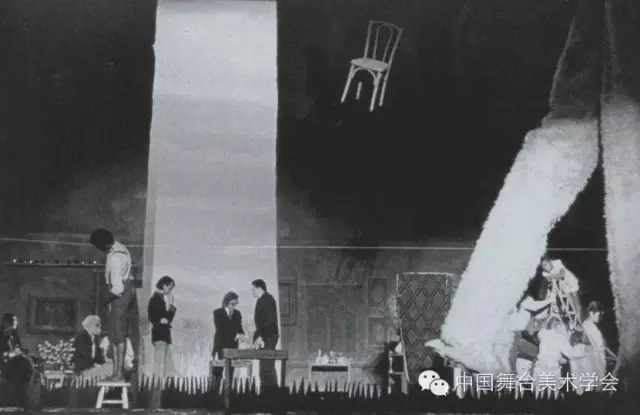

图2:《西班牙王》舞台1968 罗伯特威尔森导演

最近北京来了个罗伯特·威尔逊,演的那个戏叫《德拉普的最后碟带》,不怎么好看,有的同学不满意,其实他的很多戏的东西都领风气之先,威尔逊1971年《聋人一瞥》巴黎成名的,在这之前1968年他还默默无闻的时候做了一个戏,叫《西班牙王》,画了一个舞台设计图(图1),四个八、九米高的大猫脚从舞台顶上走到客厅里了,图上画的是四个大脚,但是舞台上做出来以后是两个脚(图2)。这个戏实际上没有我们传统的情节,它叫《西班牙王》其实跟西班牙没什么关系,但是这两只猫脚给人留下了深刻的印象。

图3:《帖木耳》剧照2002年 哈德森设计

图4:《帖木耳》2002年 哈德森设计(模型)

图5:《奥德赛》

这是2003年布拉格展览舞台设计金奖获得者理查德·哈德森的作品,英国的舞台美术家,据说舞美学会也要请这位舞台美术家到学会来讲座,这就是一个身体局部傀儡的表达,这是另外一景,这大象是一个演出里使用的傀儡(图3),而那个脚既是一个傀儡又是一个布景(图4),因为它得的是布拉格舞美设计金奖。这是最近的一个演出,这是刘杏林老师发的图片(图5),这也是一个身体的局部化的例子,这是我们这个时代傀儡的变化之一,头和脸容易被认为是个人,手和脚就容易被认为是一个东西,是一个物。但这种变化很容易料到,还不是什么太新鲜的东西。

变化二物象化

图6:荷兰傀儡手亨克·波尔温科尔的手套傀儡是物象化的树根

物象化,傀儡原来定义的是人、动物或者精灵(比如阿凡达那样的)。现在傀儡艺术的新实践,傀儡没了人形了。我最早看到的例子是在七八年以前,英国有一个导演麦克庞尼,现在的新导演,年龄比我们稍微小一点,他在舞台上弄了一把椅子,这个椅子会走路,这个椅子是被打碎的,然后用人操控的方式这个椅子在舞台上走,而且还会说话,这就是傀儡的物象化。麦克庞尼自己说这个椅子就是个人,就是个演员,在他的戏里椅子变成了一个非常重要的表达,它虽然是个椅子,但是它模仿人动作的逻辑,因为椅子有腿、椅子往前走是模仿人往前走的样子。更有甚者,现在有相当一些傀儡手,弄出的物象傀儡会动,可是基本脱离了人类的动作逻辑,却具有人的动作的意味。这是一个荷兰著名傀儡手(图6),这个手套傀儡的表演者的手是朝下的,不朝上,手朝下操控一个大树根,大树根去招惹小树根,这个人很有名。在1970年狮子王的导演朱莉·泰摩尔还没有名的时候到欧洲学习就受了这个荷兰人的影响,她跑到印度尼西亚巴厘岛体验生活,研究亚洲的仪式,回美国以后创作出后来那些非常精彩的演出,包括《狮子王》。泰摩尔受这个人的影响。这个人在1970年代做的傀儡戏就不是给小孩看的,是给大人看的,这是他最近做的物象化的傀儡。也就是表演的物体,或者叫物体戏剧。

有一个波兰人,他是个研究者,是一个老师,名叫亨利克·乔克夫斯基他写了英文版的《欧洲傀儡史》的巨著两卷,第一卷(500多页)是从原始社会一直到1900年,第二卷(600多页)是1900年一直到今天,他说这类物象的东西做傀儡大约是从1940年代开始的,到了1970年乃至1990年以后这个物体戏剧大火起来了,这是巨著,静静地放在国家图书馆书架上,很少有人看,我们老想创新,可是我们为什么不读读书?不但要注意具体的新招式,更要重视背后的新思想。老外为什么弄一本字书要2000块钱。我们是否发现了这种长久地躺在图书馆书架上无人问津的艰深的学术巨著与现在市面上很热闹的实景演出秀,旅游秀有什么关系?

变化三抽象化

图7:米罗的抽象傀儡放在巴黎拉德芳斯新区商店旁边

抽象化,是指傀儡造型的抽象化。据我了解傀儡抽象化的人是西班牙的艺术家米罗开始,他就是最开始做这类事儿的人。米罗做过抽象的傀儡。这个傀儡是一个戏里的,叫《恶棍去死吧》这个戏可能是一个很逗乐的傀儡戏,这个傀儡戏由于在傀儡界产生的影响力,后来法国在1970年代建成巴黎拉德芳斯新区,就把这傀儡放在这个新区百货商店门口(图7)。这些东西给我们积累了一些创造经验。还有好多变化,因时间有限再简单说一个变化。

变化四巨型化

傀儡从小型化变得巨型化,最显著是美国的面包和傀儡剧团,因为美国宣传强势,所以美国文化大家都有点知道,其实欧洲有很多巨型傀儡,超级百货商店开张的时候,上街政治示威游行的时候,还有美国占领华尔街的时候都有巨型傀儡的,这在西方已经形成一种传统。

由于当代的傀儡局部化了、物象化了、抽象化、大型化了于是它也就布景化了,一个舞台上会动的东西一旦抽象了是布景还是傀儡,就说不清了,所以傀儡和布景之间的界限消失了。两个东西的界限一消失就可以拿原来此物的创作方法去创作彼物,拿布景的方法创作傀儡,拿傀儡的方法创作布景。服装和傀儡的边界也消失了,化妆和服装的边界也消失了。傀儡原来是表演的物体,是演员,傀儡与布景边界的消失,是不是意味着布景与演员的边界也将消失呀?我们研究一下这些东西就会发现确实在消失中,在这个时候约翰贝尔发表一篇论文集,我看了以后给我印象特别深,那个论文叫《20世纪末傀儡面具和物体表演的状况》,他在论文中从100多年以前把所有相关论文都罗列在这里面,为20世纪末做出贡献的所有论文都罗列上来了,那篇文章五分之四的内容都是罗列过去的内容,每一篇论文都摘出要点来,最后说我们今天获得了什么成绩。物体戏剧就是用东西、用物体来演戏,而不是用人演戏,当然这个表演的物体是由人来操控的。

图8:仔细看,男演员下半身穿着裸体状的硬裤子,这是夸张腿部的腿具,而不是希腊人用来夸张面部的面具。

在2004年出来一个雅典奥运会的开幕式,我很受刺激,雅典奥运会给中国奥运会开幕式出了一道课题,因为雅典的开幕式颠覆以前的所有的开幕式的团体操的模式,2004年8月那天晚上,演出以前大家都说雅典不行了,希腊经济确实特别坏,不行了,他们大街上的垃圾都没扫干净,后天就开幕了,没想到头一天晚上什么垃圾都没有了,晚上开幕式盛大绽放。英法媒体表示应就以前的负面报道向希腊道歉。几年以后,我研究了傀儡才明白,雅典奥运会开幕式就是一个当代的傀儡戏,这个傀儡戏是具有当代意识的傀儡新艺术,他颠覆了传统傀儡戏的方法和模式,它不是娱乐的商业性的,而是严肃的崇高的:不是为儿童的;而是成人化的;它不是传统的手工艺技术的,而是现当代新技术、高技术的(例如威亚吊线,激光投射);它不再是传统的人手中的小傀儡,而是大型的超大型的傀儡;它的傀儡不再是具象的人形,而是物象化的,抽象化的;他不但大量地使用面具,还大量地使用腿具(图8),因为20世纪末的时候傀儡、面具和表演物体已经融为一体了,分不清你我了。傀儡化成了一种与布景与舞台美术没有什么不同的东西,可是傀儡的起源和布景的起源是不同的,傀儡来自于人的表演,布景确常常来自于对客观环境地点的表达,傀儡与布景合流以后,傀儡的传统将时时地提醒布景应具有人的气息,具有人类的灵魂,而这正是戏剧需要的。布景如果有了人的灵魂,那么布景和演员还有区别吗?滚滚洪流无情地碾压,但传统屹立不倒,我最近老看微信里说支付宝跨界打劫银行,可能跟我今天说的边界消失有一点关系。你想让布景或舞台美术有灵魂吗?那你就把它人化。

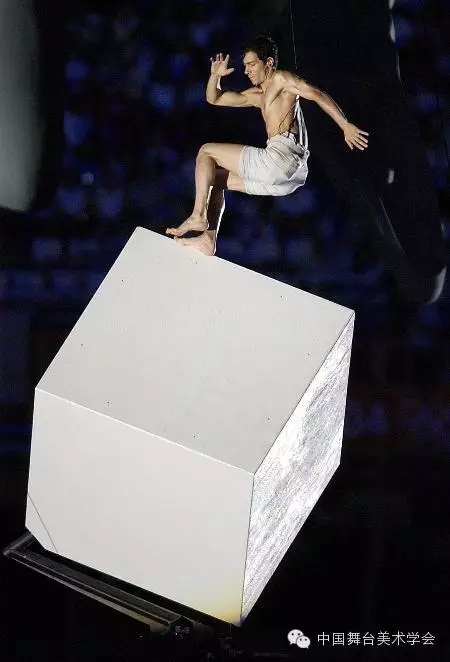

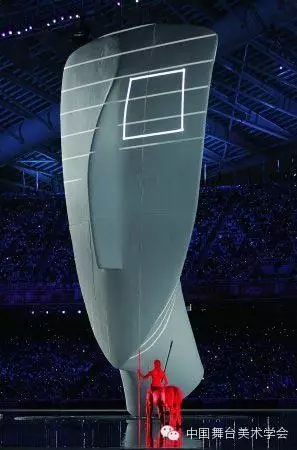

图9:雅典奥运开幕式2004,旋转撑杆上的白立方和人

我想放几张图片,这个是雅典奥运会,这个方块就是个撑杆傀儡,在北京展览过一次,雅典奥运会在北京奥运开幕以前来北京展览一次,就在北京博物馆,我们以为那个方块自己在天上滚来滚去,展览上的模型显示其实下面有一个杆不停地转,这是古老的仗头傀儡的21世纪版(图9)。这就是一个抽象傀儡,那一地的水与水傀儡的水是想通的,水是一个介质,就像皮娜鲍什舞台上的潮湿的泥土、青草,这个概念可能跟舒茨先生讲的概念一样。我们应该看见罗伯特威尔逊们,皮娜鲍什们的非大众的实验艺术的价值,正是那些非大众甚至是不受欢迎的演出实验在艺术上支撑了这些规模巨大的国家级的恢弘的演出,支撑了那些屹立于山水之间伟大的秀场(比如布雷根茨大湖的演出),这一点特别需要引起那些企图进行文化投资,或实现文化转型的企业家、投资人和老总们的思考和重视。而这种实验演出和成功演出之间的关系,就埋藏在那些看起来有点艰深的字书里,需要阅读,看图片是看不会的。

图10:雅典奥运开幕式2004,人头马和那个巨大的脸

图11:雅典奥运开幕式2004-那个巨大的脸在表演,它是这个演出的中心

这是一个真人演员,但是这个真人演员身上所附带的物体很大,这是一个红色人头马,那是一个巨型的大脸(图10),这个大脸是有表演的,而表演的动作完全脱离了人类的动作逻辑,具有抽象的朦胧的人形和非人类的动作(图11)。并不是仅仅靠投影往上投。我在北京博物馆看着大脸在分开的时候有一个视频,就是控制室里的人,他们就是演员,演员在看到大脸分开的时候热烈拥抱、热泪盈眶,他们很怕那么仓促的演出,满地都是垃圾,突然就演出了分不开,这就是傀儡化的舞台美术的表演营造的视觉风暴。有人说舞台美术永远是辅助的,在某种戏剧里,舞台美术有可能长期作为陪衬,有的时候舞台美术家和导演合伙创造出一些傀儡演员,剧本里根本没这些演员(图12、13),这些物体演员仍旧象传统的布景一样处于附属地位,但是另一类演出里完全可能走向中心。

图12:乔治西平是与导演一起创造剧本里本不存在的演员的高手,这是《魔笛》里的风筝式傀儡熊和真人演员。这些物体演员比真人演员大了不少。

图13:乔治西平在《指环》演出中,在舞台上弄出来的巨大的傀儡,起码比舞台上的真人大好几十倍,还要参与表演,巨大傀儡跪下来呵护正在交合的男女主人公,剧本中这些巨大的人形并不存在。完全是设计者和导演想出来的。

我在好几年以前我说雅典奥运会开幕式是一个颠覆,它颠覆了悉尼奥运会及悉尼奥运会以前所有奥运会的大阅兵和团体操的模式,它有一点叙述性,有一点戏剧性,它是世纪的史诗。水和演员的关系,我觉得那是水和人类的关系,而不是爱琴海和希腊人的关系,所以它的境界显得宏大。物体戏剧的好处就是它符合于我们中国伟大文学先辈长久以来的诗意,“青山依旧在,几度夕阳红”。物是人非,人是短暂的,而自然是永恒的,你要想让一个短暂的人变得永恒和伟大的话,你就把人物化。

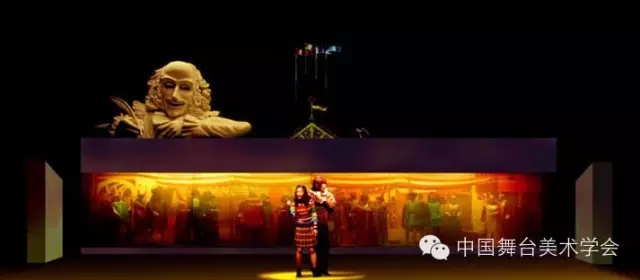

图14:中国儿艺演出的《走近莎士比亚》2004年4月演出 章抗美尝试傀儡大物体

物体戏剧就是用人操控的物体去表演,也就是舞台美术的表演,表演的物体是人的身体的延伸。它能够表演,能够成功,并且能走向演出的中心,而不是陪衬。这已经被雅典的开幕式证实,物体的表演显然不可能取代人的表演,而是与之并存。物体的表演和人的身体的表演其实各有长短,物体的表演的显著长处就在于:它在尺寸、形状、色彩、质地、抗折磨、生死的选择余地更大,例如在奥运开幕式这种大型演出中,若以真人演员为中心,因为真人的尺寸基本是固定的,为了处理硕大无比的演出空间,为了实现表演的体量,势必要采用大阅兵或团体操的办法,从而形成某种固定的模式。而物体的表演则不同,它可以实行“大物体主义”。以超大型的单一物体横空出世,在构图上镇住全局。并以巨大幅度的动作营造出人意表的视觉风暴。表达演出的精神内涵,因为当代人类对于自然,对于物质的把握已经达到了无以复加的程度,还有什么意想不到的奇迹不能创造?