9月24日,国家大剧院与英国伦敦艺术大学共同主办的“为表演而设计——欧洲当代舞台美术设计展”在国家大剧院开幕,来自英国、法国、荷兰、意大利、瑞士、爱沙尼亚、俄罗斯等11个国家的设计师们共同展出百余件各自的代表作品。

中国舞台美术学会会长曹林在开幕式上致辞

开幕式现场传真

▲国家大剧院副院长 李志祥

▲国家大剧院艺术品部副部长刘欲晓主持开幕式

▲伦敦艺术大学副校长Chris Wainwright致辞

▲伦敦艺术大学温布尔登艺术学院院长Simon Betts

为表演而设计--欧洲当代舞台美术设计展

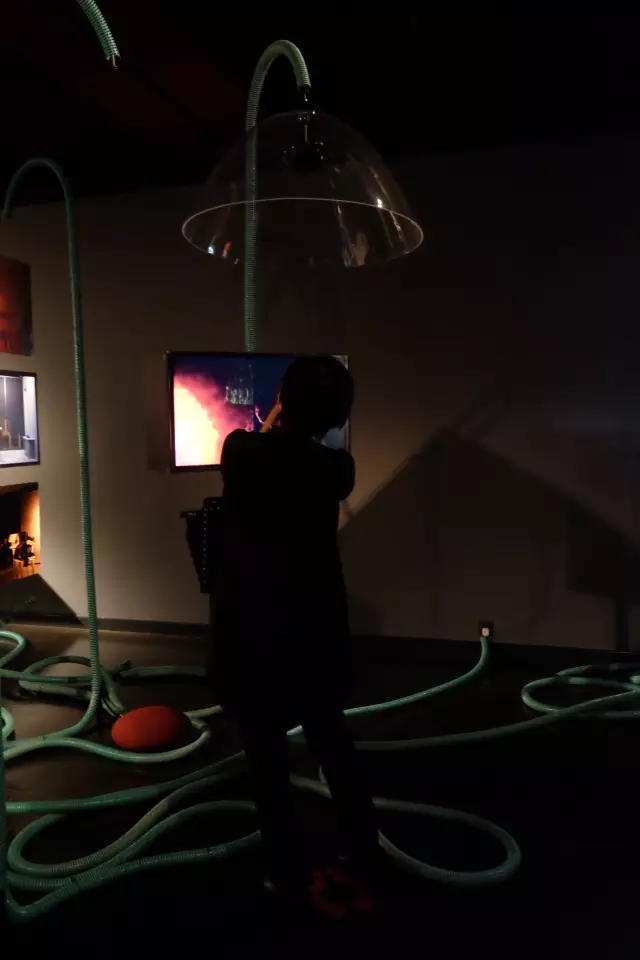

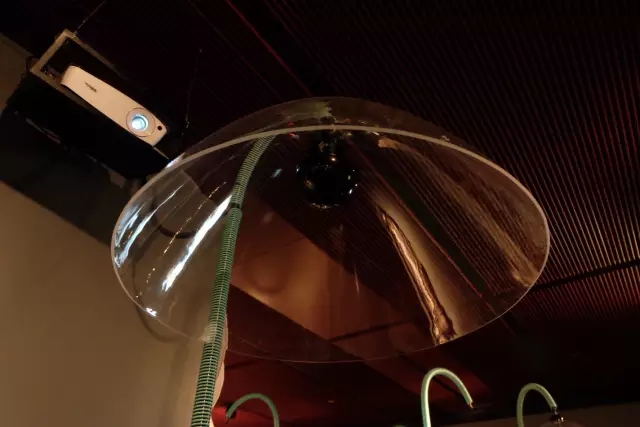

百余件来自欧洲顶级设计师的舞台作品同台争艳,天马行空的实景图片、绚丽华美的舞台戏服、精巧绝伦的立体模型和亦真亦幻的多媒体投影,带领观众进入一个梦一般的舞台艺术世界。据悉,本次展览是2015年北京国际设计周中的一个特色单元,也是其中唯一一台关于舞台美术设计的专业展览。

11国作品同台争艳,营造舞台上的“造梦空间”

舞台美术设计是表演艺术中不可替代的视觉语言,最能渲染舞台作品的艺术氛围和基调。不同文化背景下,人们对表演、对设计的理解也多有不同。富于想象力的设计师们,让观众能够近距离地了解了不同的人、不同的文化以及不同的故事表达方式,让舞台美术设计散发出独特的艺术魅力。

北京,作为中国艺术之都,大大小小的展览包罗万象,灿若星河。但一直以来,国家大剧院的展览却独树一帜。作为一座表演艺术的殿堂,大剧院策划的展览更多侧重于展示舞台艺术的多面之美,仅关于舞台美术设计的展览,大剧院就已经举办了多次,得到了业内的一致瞩目和甚高的评价。

此次大剧院主办的“为表演而设计——欧洲当代舞台美术设计展”,再次聚焦了业界的目光。来自英国、法国、荷兰、俄罗斯等11个国家的顶尖设计师们,带来各自最具代表性的作品。展览搜罗了当今欧洲舞台上最先锋的设计作品,展现设计师们最天马行空的艺术想象,融入最有灵性的艺术表达,挑战最具颠覆性的反传统表现手法,给观众带来最极致的视觉冲击。尽管这些精彩的大戏还没有来到中国,但其视觉设计的精髓,却已经通过这次展,让北京观众一览无余。人们在家门口就能与最前沿、最一线的舞台作品无缝对接、平等对话、自由对视。

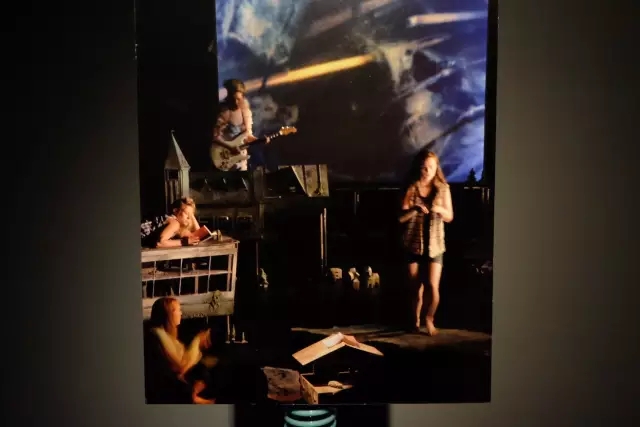

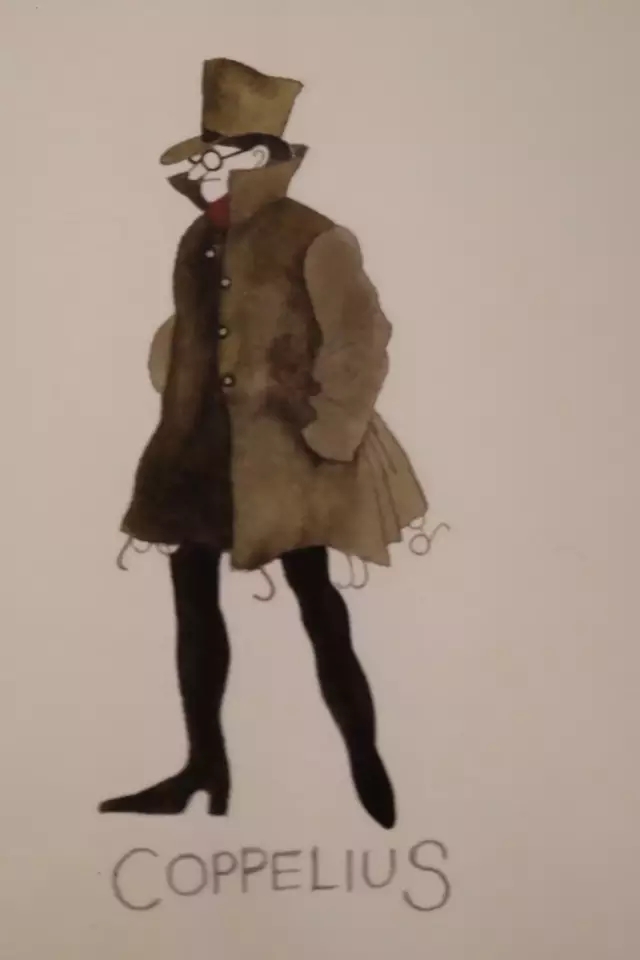

据悉,此次大剧院特邀的策展人彼得·法尔利不仅是著名舞美设计师,还曾担任世界三大艺术展之一的“布拉格四年展”的策划人,在国内外享有盛誉。对于此次展览,彼得颇为兴奋:“这些展品都是活跃在当代欧洲舞台上的作品,包括经常在维也纳国家歌剧院上演的《霍夫曼的故事》,刚刚荣获欧洲舞台美术设计金奖的《宛若出水的鱼》,将展现欧洲当代顶尖设计师们风格迥异的创意思路和表现手法。”

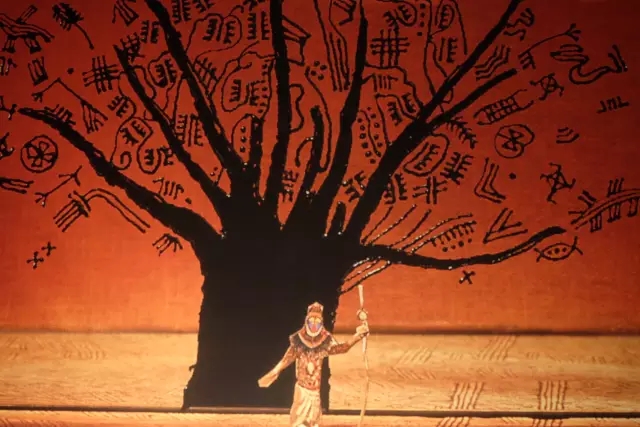

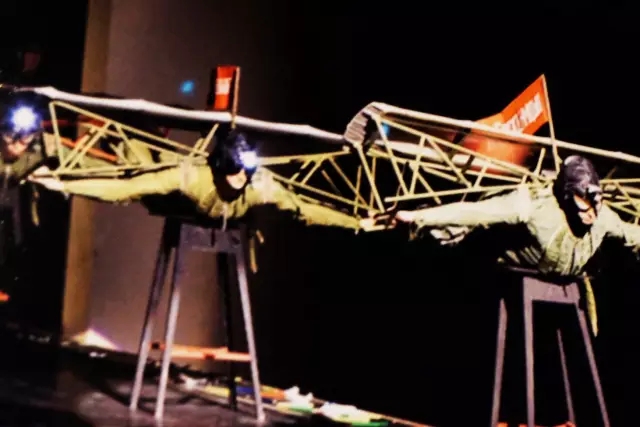

展览当天,让人目不暇接的展品吸引到众多观众驻足。著名设计师理查德·哈德森的代表作《狮子王》,是迪斯尼舞台剧中的传奇,多年来征服了万千观众,曾创下了万人空巷的纪录。简洁的舞台布景,具象与抽象互相交融的设计风格,将观众迅速拉入对唯美童话世界的无限想象。法国设计师巴普蒂斯特的《樱桃园》,则颠覆了观众的所有想象,似牢笼又似镜面的圆弧形舞台,营造出浓浓的凝重氛围,让“契诃夫”作品焕发出新的生命。英国设计师达芙妮的《砰》则将烟雾运用地出神入化,逐渐消融的白烟与人物肢体动作的互动,完美阐释了“砰”的刹那。法国设计师英国新锐设计师苏菲·詹璞带来其先锋作品《宛若出水的鱼》,将整部作品搬到了户外,舞美设计在纯粹的自然环境中完成,蓝天和白云都被她信手拈来,成为舞台设计中的浑然一体的元素。她先锋的设计理念,打破了常规舞台的设定,在业界刮起了“自然”舞美风。意大利设计师艾瑞卡·纳塔蒂的《鼻子》、俄罗斯设计师迪米克里·科利莫夫的《在巴黎》还玩起了复古风,引领设计新潮流。现场气氛十分热烈,不少观众流连忘返,恋恋不舍地与作品合影留念。

大师课、工作坊,三年策展铸精品

作为今年大剧院最重量级的一台展览,本次展览策划筹备长达三年之久。国家大剧院与英国策展团队深入合作,远涉重洋赴伦敦考察、遴选作品。相关负责人表示:“大剧院一直坚持高品位、高水准的高雅艺术,它所呈现的每一台展览,也力求体现国际的视野、国际的水准和国际的专业性。”

当天,来观看展览的不乏舞美界、展览界的知名人士和重量级嘉宾,他们也纷纷对这次展览点赞。中国舞美学会会长曹林表示:“大剧院站在一个国家级的平台上,不间断地组织各种国际水准的艺术品展览,具有高瞻远瞩的眼光。这次的‘欧洲当代舞台美术展’,又给戏剧舞台美术界的同行们提供了一次国际交流的机会。”中央戏剧学院教授孙大庆提出:“舞台美术是戏剧不可分割的一部分,此次大剧院举办的欧洲舞美展,展现了当代欧洲戏剧舞台的最新发展,也为我们观照自身提供了宝贵的机会”

展览期间,大剧院还推出了一系列大师课、工作坊和主题论坛。9月28日,斯德哥尔摩艺术学院的教授哈默德将带来一场专题讲座。9月25日、26日、29日三天,来自奥地利、德国和英国的舞美设计大师,将手把手地教学员们做服装,粘道具,画图纸,感受舞台创作的历程。中央戏剧学院、大剧院舞美学员队的同学们,将有幸零距离向欧洲舞美大师们取经。

与此同时,大剧院于25日举办了一场舞台美术论坛,邀请到伦敦艺术大学校长克里斯、世界舞美组织前主席雷哈、中国舞美学会会长曹林和大剧院艺术总监高广健出席。论坛将围绕“大师与独行者”这一主题展览,由各位大师分享各自对舞美的理解,打造中欧舞美交流的盛会。

展览持续至10月24日,只需一张参观票,即可近距离感受欧洲舞台艺术的别样风采。

展览抢鲜看

▲展览开幕现场

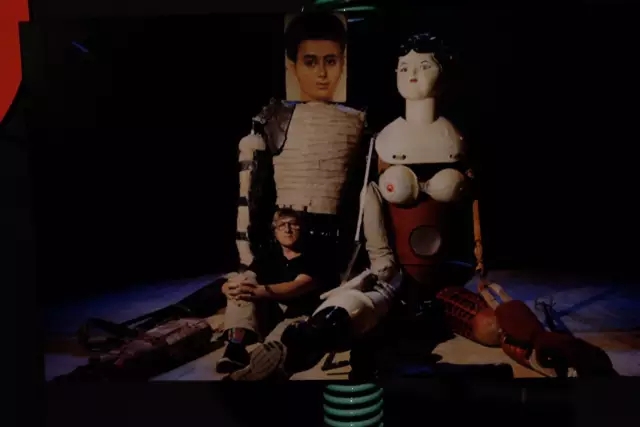

▲策展人之一的彼得法尔利细心讲解每一件作品

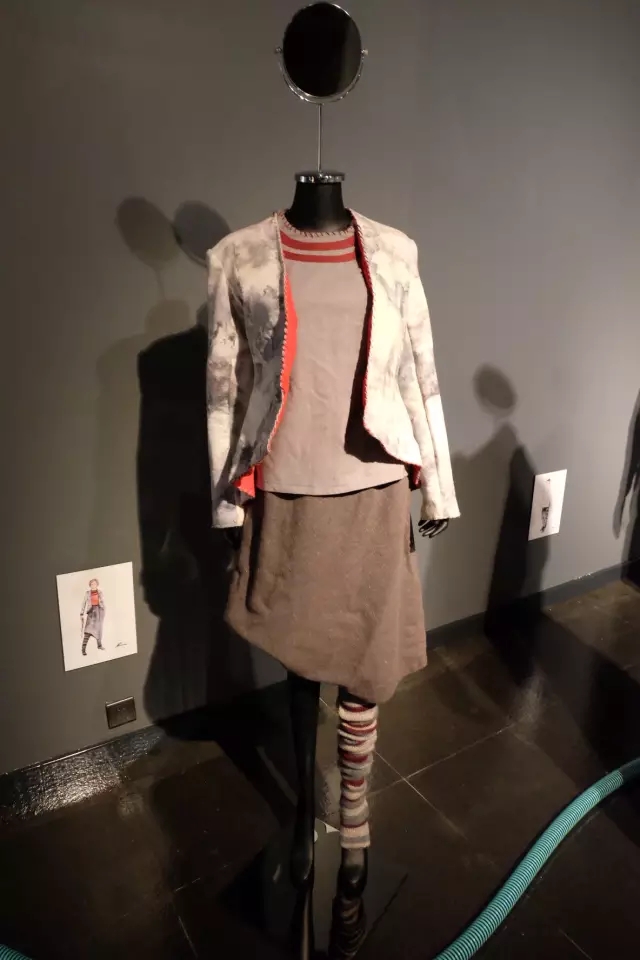

▲斯德哥尔摩戏剧艺术学院学生的作品:《变化中的服装》

▲斯德哥尔摩戏剧艺术学院学生的作品:《解译麦克白》

▲Cosmographies of An Island,作者:Adolfo Bioy Casares

▲《樱桃园》,巴黎国立高等装饰艺术学院

▲芬兰作品:《美国女孩》

▲作品名称:《情人》

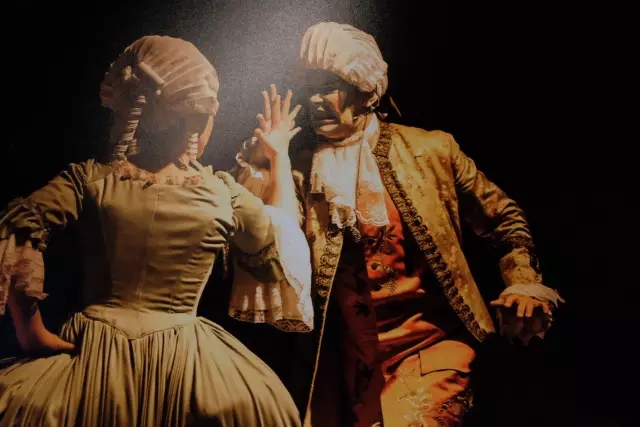

▲《唐璜》,阿尔托大学艺术、设计与建筑学院之电影、电视和舞美设计

▲英国作品,温布尔登艺术学院

▲Lion King,温布尔登艺术学院

▲《新罗马》,意大利布雷拉美术学院

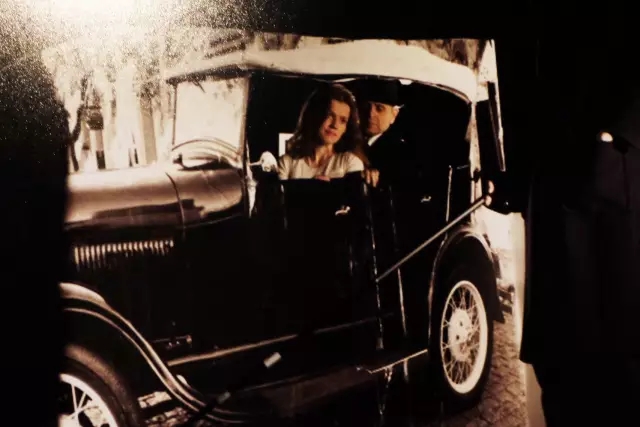

▲俄罗斯作品《在巴黎》