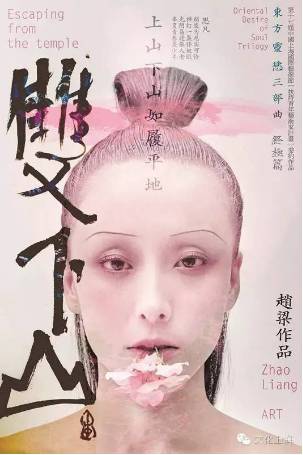

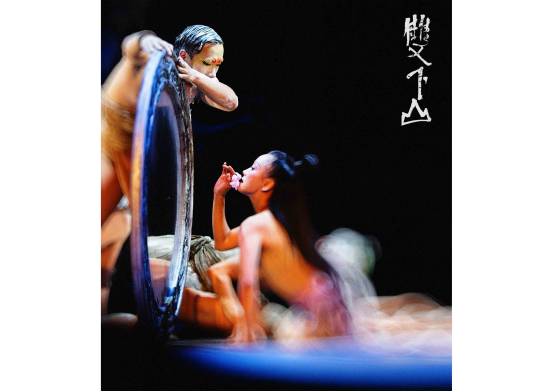

《双下山》舞美阐述

舞剧《双下山》是导演赵梁参加上海国际艺术节的委约作品,出自戏曲《双下山》和《思凡》的结合,导演用其独特的身体语汇挖掘了其中独特的“禅意”。虽然最后整体呈现不算复杂,但为了创作的严谨和审美的讲究,前期酝酿和创作也多有反复。

因了解导演前两部作品的整体风格,设计师把此戏的气质定义为清冷、寡淡、古怪,不追求大视觉,东西也不在多,但要“奇”。

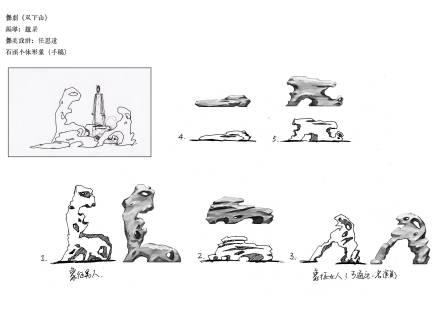

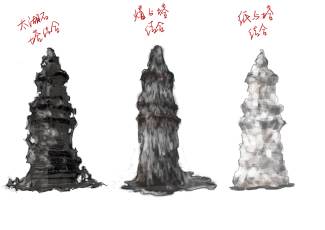

初期导演思路里希望出现几个具体的形象:“太湖石”、“枯木”、“正反用的古镜”、“宝塔”。设计“古镜”时,查阅了大量资料,没有边缘装饰的古镜,装饰纹样都是在背面体现,手镜也没有合适的,故在设计上就汲取了一些古典纹样,臆造出了一面可“正反用的古镜”。

这个“大道具”解决以后,就该处理主体物的造型了,按照尽量和表演发生关系这个原则,把起初枯木和太湖石分离的想法放弃,改为以一物为主体强化表演,另一个原因也是因为起初的太湖石组合体量太小,组合冲击力不够,不能很好的突出“怪”这个字。

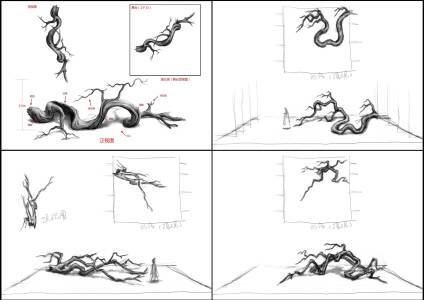

随后根据设计师个人想法,把“枯木”这个词放大,将一棵臆造的枯木横跨舞台。

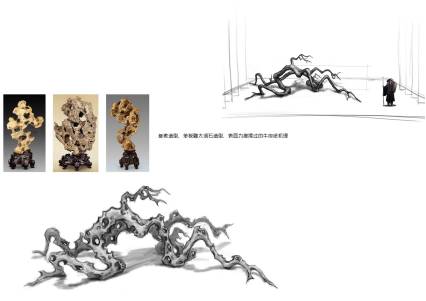

在反复修改后,和导演沟通,还是希望将“太湖石”和“枯木”结合,并在造型上有大的调整,之后将设计思路拉回原点,按这个思路重新定义主体造型,设计师提供了几种基础方案。

待导演确定一种雏形后进行进一步的修改:

取枯木的意,太湖石的形,在考虑制作的可实操性和整体受力的基础上,将两者结合。在大形确定后,还有一样东西虽然小但也是重要的核心。《双下山》和导演结缘,也是想传递“禅”的精神,而点睛的“宝塔”则是一个典型的象征,但舞台上风格定性,都是非写实的臆造,需整体统一,故而物虽小,然不可怠。

▽ 草图

▽ 定稿

▽ 按需求丰富后效果

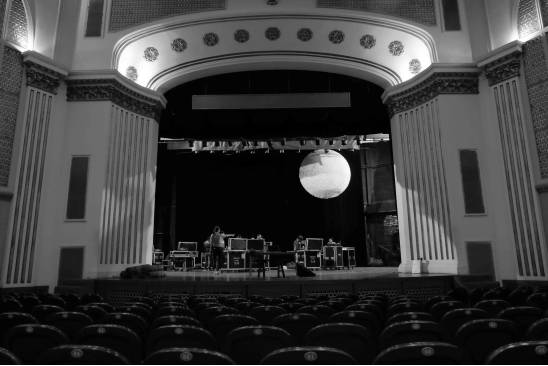

因上海首演的兰心戏院尺寸限制,所以设计师将主体物部分拆解,做了两套方案,以至于在正常大剧场的尺寸下也能完成设计方案。

剧场尺寸是个头疼的问题,镜框舞台却是个小剧场的尺寸。

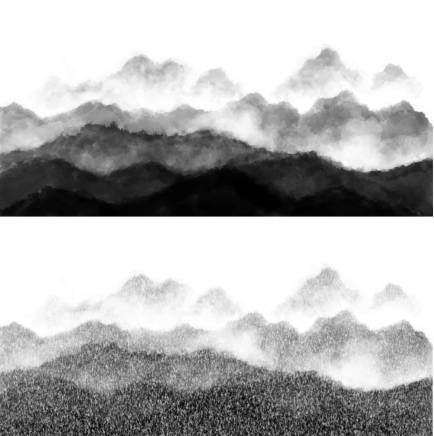

另外,台口纱也是经过考量后的产物,开始画的两版是有山形态的画面,但根据导演《双下山》“叫山不见山”的概念,最后决定借用女艺术家冰逸的作品《黑光》替代。

最后特别感谢发明家马晓祁老师为我们量身定制了一个可以盛开的白莲花,点睛升华了全剧,但可惜剧照采集尚未到位,所以这里无法照片展示了。

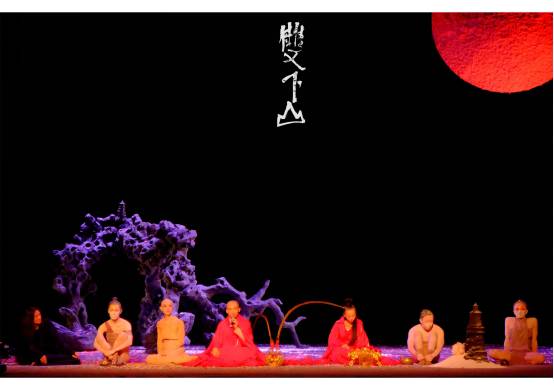

剧照赏析

▲摄影:任思远

▲摄影:乔夕