这几天有一部在京城舞剧圈呈现微信“刷屏”现象的演出《丝绸之路》,对其的评价呈现二极分化——

赞美之词主要集中于

1.杨威(编导)大胆突破的结构划分

2.刘科栋(舞台设计)满台的沙雪营造的万千意象

3.阿宽(服装设计)服饰的历史美感与创意再造

批判之声,您猜怎么着?

恰恰主要炮火也集中在这三者之上:

1.看不懂剧情,没有印象深刻的文本与舞蹈片段

2.表演被舞美“绑架”,一台散沙反复使用令人视觉疲劳

3.“服装展示会”。

“

OK,今天我们就来谈谈争议。没有观看演出、了解剧情的读者,敬请点击“剧讯 | 舞剧《丝绸之路》穿越风沙万里,只为今晚与你相遇”或文末原文链接,查看剧情、主创及主演等资讯。

”

关于“主角”

杨威导演在这部戏中,带着一种突破自我的决绝之姿。她是一个对“舞剧结构”大胆探险的勇士,表面上看来有7位主演来代表千年来形形色色的灵魂修行式的精神行走。但实质上主角只有一位——“丝绸之路”本身!

这种立意自是与以往无数丝绸之路题材艺术作品的最大区别。这种在主旋律题材作品中少有的胸怀与尝试,是值得肯定与钦佩的。

既然丝绸之路本身成为舞剧叙事的主角,这也必然决定了此场演出舞台空间的要求——这满场黄沙所蕴含的哲学隐喻、内心精神的外化象征,才是整场演出的主角!

舞蹈演员所代表的形象类别符号,说实话真的只是配角。在这样的空间内,不断的奔走、扬撒、被淹没、被吹散,与他们最大的舞台对手——漫天遍地的沙土雪雨——同场飙戏,演员要做到的,就是抗争于不被这“主角”的光环吞没,舞美的功能与气场,这此剧恰当而重要到无可比拟的地位。

关于“舞美绑架”说

说实话笔者对这种说法有点失望。近年来这么多国际上有深远影响力的演出“引进来”,而越来越多的戏剧家、理论家、观众有更多的机会“走出去”,戏剧人的视野理应越来越开阔、戏剧人的心胸理应越来越包容、戏剧人的思想理应越来越脱离僵化向往自由。这是怎样的时代,对成功演出的定义还拘泥限制于文本和表演?为什么只能有印象深刻的文本和表演,才是好戏?精彩的、回味深长的舞美视觉,就被称为“被舞美绑架”?

“

随着世界艺术理念的发展变化和当代观众诉求的转变,舞台美术设计已更替为“表演设计与空间设计”的观念。舞美设计师通过戏剧视觉空间的全盘规划设计,从始至终的参与演出剧目的创意、制作,甚至影响演出的内容和形式。

◆戏剧可以在任何地点发生;

◆ 舞台美术设计家是作为演出空间的设计者而存在;

◆ 虚拟技术的介入越来越多地影响到戏剧创作的形式和内容。

上述这些舞美现象的出现,说明当代舞台美术原有方式和概念的界限在向外延展,这即是舞台美术发展的最新趋势。

”

上述是引用笔者在《中国舞美2015发展现状观察报告》所总结的当代戏剧舞美观念变革。笔者的观念是,可以在创作与选择时坚持文本为中心、表演为中心,可以不喜欢、不赞成舞美功能与地位的同等重要。但是戏剧人不应也无法否认这样的趋势与现象的真实存在。

“

多元化!多样性!戏剧只有不断革新观念才会有生命力!重要的事情加三个叹号!!!

”

笔者可以单独再做一篇文章放眼国内外,把不胜枚举的案例罗列一下,咱们可以有理有据良性探讨。

因为笔者坚信——

这就是舞美人的当代。

这就是戏剧人的当代。

关于“一盘散沙”说

笔者恰恰觉得正是这盘沙把千年来掩埋消散的碎片有机的统一连结起来。

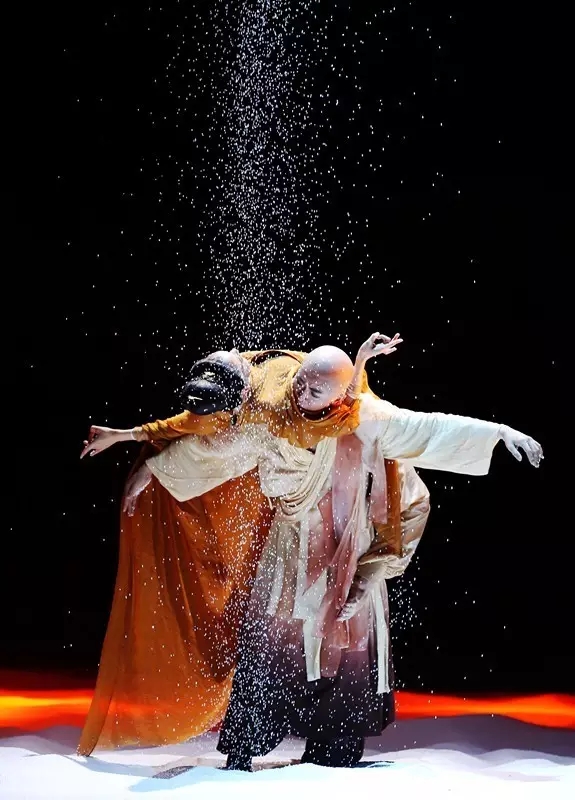

近两个小时的舞剧,蕴含着几千年的故事,通常概念中要换若干次场景,也会有代表历史、地理风貌的具象造型。而舞剧《丝绸之路》的舞台创意的确效果独特。舞台设计刘科栋用“变人不变景”的创意,在舞台的方寸空间里,用300余立方的保丽龙颗粒,营造出一个奇幻简约的潘多拉魔盒——丝绸之路的浩瀚无边,宇宙苍茫无际。就同一个场地,展现出了几千年的“丝绸之路”故事,这正是一出创新出奇的智慧之作。

一个抽象概念化的场景,用不同的人物和灯光作变化,形成“变而不变,不变而变”的奇特舞台效果,把观者始终放在苍茫之中,憧憬、彷徨、遐想、激昂、恐惧、吞噬、万物归于尘埃。

▲匈奴群舞的背架的毛布甩扬起骇人的尘埃,群魔乱舞中“使者”一人凌然傲立,灯光将群舞的影子大大的投射在后部的“碗”状结构上,如妖似幻。

关于遗憾

1.人物的舞蹈语汇塑造有所不足,如有评论称:“者”与“者”们的主要区别,靠的是服装和造型,并非是从舞蹈上得以成立的。这点笔者也深以为然。

2.灯光变化过于频繁,有的场次也有过于艳丽之嫌,缺乏一丝可供回味的诗意与禅意。

3.个别服装设计与道具设计的造型细节过于具体繁杂,例如:

▲由演员背挎移动以表现“集市”的景屋车台,个人认为如果在形象更加抽象写意、造型比例更加考究,则会是更成功的一次服装道具实验;

▲表现行者用心经对抗“死亡”与“心魔”的一场,群演服装身上束腹等纹饰细节过于突出,个人认为此处也应淡化细节与历史感,以强调妖异的心魔外化;

▲行者悟证菩提的“菩提树”,比例与造型有失恰当,失去了印证佛法的庄严肃穆感。

4.好的经典作品固然应当激发观者想象力、千人千感,但此剧个别角色令人只剩困惑——“行者和引者”,没错笔者说的就是这二位。特别是开场长时间的舞蹈编排,二者的肢体纠缠冗长而暧昧,介于色情与依赖之间混乱感受。加上结尾处引者幻化少女对行者的最后一次考验——诱僧。不知这二者的编排立意是否恰当?

关于舞台设计的突破

这个舞台跟常规的舞台不太一样,刘科栋想要做一个颠覆性的舞台样式,因为导演对整个剧目的设定也是一个颠覆性的,完全不是在一个故事里面说问题,而在一个跨越千年的时空里面,来说其中永恒的、或是说恒定的一些精神上的东西,所以说刘科栋的舞台空间也不要给表演样式形成一种阻碍,而是设计一个比较开放的、能够对观众的观赏进行一个启发式的空间装置。

满台的“物质”,是黄沙,是雪,是时间的流沙,也可以理解为一碗米、一个天,这个空间样式就是一个包罗万象的容器,刘科栋在空间里面注入中国式的哲学思考,它是博大精深的、是含蓄的、是包容的。

关于服装设计的突破

这次舞台有一个局限,就是有特别厚的沙子,这给服装的设计也造成了很大的限制。有一个唐朝的街景的形象,一种唐朝建筑的生动体现。用演员人工而不是机械来移动这个街景,解决了很多操控的问题。出来之后,能够很快地让观众进入这个场景。这

这部剧有7个主演,这对于服装设计提出了极大的挑战。从角色本身出发,从色彩和质感上都有一种专门从属于角色的设计。这其实是很大的工作量。

比如和者的形象,她是一个新娘,但是她的命运是一个悲剧,所以阿宽用了红色和白色的大对比,体现她身上的两种情感。另外在她的衣服上用了大雁的形象,绣在身上,表现了她期待归家的情绪——“雁南归”。

例如对行者的精神体现,阿宽在他身上放了一盏灯,这是一种创新。在孤寂的环境中,这个灯是他的一种精神的陪伴,也是一种引导。

设计者就是这样从很小的细节上去思考对人物的定位。

关于道具

《丝绸之路》在道具使用上可以说是简洁明了,相比其它舞剧来看,可谓“精炼到极”。其中,最有代表性的道具是一柄古老的长矛,它寓意了古“丝绸之路”的血腥、疆场冲杀、利益之争、捍卫和平和正义之矛。有多少历史博弈之情,就在这一只古老的长矛上得到了启示,就是这个长矛,它使观众霎时进入到幻想古“丝绸之路”的武力搏杀的情境之中。另外,结束时在舞台上空给观众呈现出历史时期的各种标示物,可以说是对整个“丝绸之路”的历史印记的进一步暗示,为观众在视野上,起到了强烈的历史感观效果。

关于舞美创意

刘科栋

导演高屋建瓴的设定了一个高度,既给创作者提供了可能性,也制造了困难。你不知道该抓哪个东西,演出时通常观众进来就觉得这个空间有些陌生,也会有种新鲜感。他们会去想在这个空间里“丝绸之路你怎么去表现呢?”看完之后,很多观众都觉得这个空间你们敢这么去玩?并且很有趣!因为这是一个有点实验性的空间设计,实验性的东西都是具有冒险性的,也很有可能面临着失败,我特别愿意承担这种失败的压力,我不愿意四平八稳的做一些如出一辙的创作,我不想有条条框框,或者说是界限,我认为怎么样都可以,没有不可以出现的,都可以。

我觉得这个空间也是有佛性的,和一位在千年古路上面追求自己内心平静的一个行者,是可以契合在一起的,里面所有的都可以契合。和尚为什么不可以跳舞?我觉得可以啊!你可以把它想的很复杂,我觉得大繁至简,我也想做化繁为简的事。我们用一个“招”,就可以把所有的东西包含在里面,引发观众在观赏中产生想象力,或者说能够激发出观众对表现内容之外的想象力,我觉得好的演出不就是一个开悟的过程吗?

阿宽

一开始接触这个题材有点抵触。一个原因是最近几年这个题材很热,做了不少相关的(作品)设计,很难有新的突破;再一个是因为这是陕西的舞剧,他们对于这个题材已经有了很丰富的经验,也很难突破。最开始的时候,思路没打开,一直在探索思考。杨导一句话让我茅塞顿开,就是“海市蜃楼”的感觉。这给了我很大的提示。

“丝绸之路”这个名字是100多年来,现代人的一个定位,但是它所涵盖的内容有上千年。我们怎样去表现时间和空间上发生的事情,我们不去演绎一段故事,我们去体会一段情感。

每段历史都是前面历史覆盖过的,我们走过的都是前人走过的路,很多历史性向出现过,之后可能不复存在的。所以我们要保证每次出现的形象都是绚丽的,有文化背景的,有出处的。这个形象不能被后来的文化所覆盖。

这次所有的服饰形象都是有寓意性。比如罐舞,是异域文化的展示,这更是行者在荒漠中的一种幻想,对水,对彩虹,对美好的一种渴望。所以我们利用了彩虹的色彩,完成行者在艰苦生活中的一种想象。

所有形象都不是写实的,比如军人的形象,一半是金色的铠甲,另一半其实是一种石土的造型。我们的想法是,丝绸之路附近,古往今来,发声了很多的战争,当年都是金戈铁马保家卫国,但是现在回看,所有的历史都已经被沙土掩埋掉了,都是一捧黄沙。

很多东西看你怎么去选材选题。我们可以超越时间段的前后跳跃和左右延展,所以最后出现了一个华彩的章节,就是在最后出现了壁画,那里面的色彩和纹样就是完全来自于敦煌壁画。

还有一段,其实是表现祭祀和死亡的。行者在受到诱惑和困惑的时候,一个红色金色结合的形象,是来自于汉代的祭品,把这个做成造型,这是迎合他恐惧的心理。这其实是反映了玄裝当时在丝绸之路上,用《心经》上的力量,来战胜外来的干扰和自身的困惑。这就是我们在史料中得到的灵感。

关于剧情的思考

如果演出只能是在预科之中、合乎情理、遵循规律,戏剧的生命力何以延续?!

“

没有确切剧情、不合胃口、不契合期望值,就是失败的演出?

一定要是这样传统的演出,符合所有戏剧常规的演出,才是成功的演出?

”

这种题材就一定要有明确的宏大史诗般的故事情节?几千年的历史时光,不都是一个个瞬间的碎片堆砌而成?普通人的一悲一喜一嗔一笑,一瞬即是万年。

黄沙漫雪的寂寥空间里,隐喻着人生境遇的所有场所。在其间不停地行走的不同类型的角色,起伏跌宕着不同的生命冲动。

现在我们的眼睛注视着历史中已逝的人物命运,又有谁在注视着我们普通而琐碎的命运?