最近几天连续看了两部边文彤教授设计的大戏,一部是在中央戏剧学院实验剧场演出的,中戏导演系2012级本科班毕业剧目《老妇还乡》——随便说一句,吴琼在2013年把迪伦马特的《The Visit》用黄梅戏的曲调编演成音乐剧形式的《贵妇还乡》,当时引起不小的轰动——这部音乐剧的舞美设计就是边文彤。那又是另外一个风格,为该剧增色不少,这个暂且按下不表。这里要说的是另外一部,就是新近创作的《护国忠魂》。

《护国忠魂》是云南省话剧院的原创剧目。以马捷院长为首的这一批艺术家很令人敬佩,近年来创作了一批有影响的新剧目,而且每次演完了都开个专家座谈会,认真倾听各方面的意见。比如前年的《鲁甸72小时》,也是边文彤教授设计的,后来很多地方都根据专家的意见作了修改。这次在《护国忠魂》的专家座谈会上,我也简单讲了几句。回来后我把会上的发言整理成文稿,供参考。

《护国忠魂》是讲述滇军司令蔡锷的故事。用话剧的艺术形式,表现在舞台上,就是要强调塑造人物。从整体上看,是成功的。导演思路明晰,对全部剧的把握能力比较强。中间不关大幕,演员表达流畅,再配合二度创作的舞美、灯光、服装化妆以及音响效果,情绪高昂,一气呵成,结构完整。

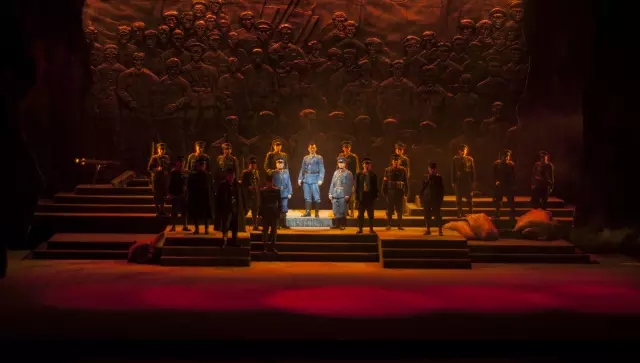

首先要说的,是这部戏的选材和表现角度很好,这得益于该剧的编导者。在铿铿的开凿声中,百年前的滇军官兵,仿佛通过时光隧道,从舞台深处向观众走来,从而开启了一段几乎被人遗忘了的宏大叙事,还原了百年之前云南人民那一段可歌可泣的悲壮画面——他们在蔡锷将军等英雄人物的带领下,为了保护国家的民主与共和,组成“护国军”,与妄图复辟帝制的反动派浴血奋战。正如此剧导演杨耀红所言:“我们要和观众们一起,共同面对一段关于百年前昆明的历史。共同倾听重九起义将士们为推翻旧世界在昆明城发出的声声呐喊,共同找寻护国军官兵在捍卫共和的征途上留下的深深足迹。”而舞台设计的巧妙之处,就是开演之前,大幕是敞开的,观众可以一览无余地看到舞台后区天幕上的大型浮雕,浮雕的内容就是前赴后继的护国军将士,在顶光的照射下,如铜浇铁铸一般,不可撼动。随着铿铿地开凿之声,这些浮雕上的护国忠魂一个个走上舞台,向观众演绎着这个民族在走向民主与共和道路上的艰难跋涉。在全剧终结之前,这一组浮雕再次出现,此时,就不仅仅是视觉感官上的认知,而是深深地镌刻在观众的心目当中。写蔡锷演蔡锷的文艺作品不在少数,但表现护国军与蔡锷,不多。

历史的发展往往显现出诡异现象。如果说清末政府干了两件最顺应时代发展的大事,就是废科举和外派留学生。结果,就是这些“海归”加剧了清政府的灭亡。当然,这也是一种历史的必然。蔡锷就是这些早期留学生中的一员,他不仅比较系统地接受了西方现代思想的熏陶,而且曾受教于梁启超、谭嗣同等人,所以能义无反顾地领导云南新军起义,为推翻清政府,率部下攻陷了他老师李经曦主掌的总督府。所以说此剧的表现角度也很好,以艺术的真实反映真实的历史。不仅绕开了以往表现蔡锷的“小凤仙”角度,也没有一味描绘“佩剑将军”的铁血英武,而且对蔡锷的反对袁世凯,反对复辟帝制,也设置了一系列思想斗争过程。

关于蔡锷的对立面,剧中的袁世凯形象也不同于以往。在叙述袁氏当政的历史背景,以及他与包括蔡锷在内的各路军阀之间的关系上,没有脸谱化地概以“窃国大盗”而括之,而是通过设计精确地对话,挖掘袁世凯对蔡锷的看法和态度,以及他们在内心深处对待民主与共和等问题上的认识与转变。对袁世凯心理路程的变化,编导不仅通过袁氏自己的台词,也通过袁克定的对话,来表现他的复杂心情。这种表现非常符合一个老奸巨猾政客的身份特征,应该说,袁世凯的人物形象也很成功,引发了观众对历史人物复杂性的思考。同时,也使观众们了解了关于“风流将军”传言的来龙去脉,更加理解蔡锷将军和护国军誓与四万万同胞共生死,实现民主共和,反对帝制的壮举。这也正是导演杨耀红的高明之处。这是一种尊重历史,以史为鉴,负责任的艺术创作态度。艺术家们用令人震撼的画面,拨开迷雾,回望历史,向人们解读生成历史的因果关系——历史剧的价值也正在于此。厚重的历史故事给观众带来思考,就是要鉴照今天,展望明天。我们在民主与共和的道路上走过了艰难的历程,面对未来,我们清晰地感到——我们仍然还在奋斗的过程当中。

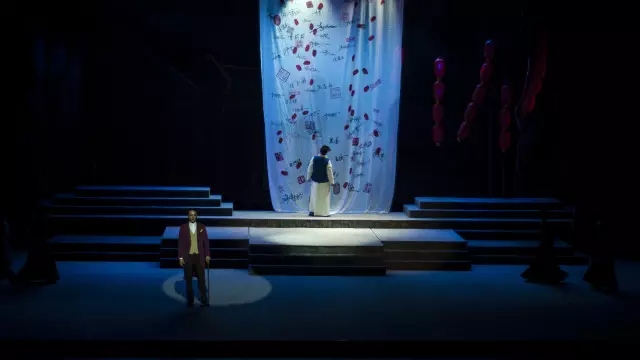

其次一点,要谈谈舞美。边文彤教授是一位学者型设计师。从整体上看,其风格严谨,同时也根据不同的剧种和剧目,在舞台空间的设计上灵活多变,情绪调动大开大合。尽管话剧《护国忠魂》是无场次演出形式,中间不关大幕,一口气到底。但随着剧情的变化,还是有不同的场景提示。比如蔡锷所率领的起义军攻打昆明总督府的一段戏,设计者在舞台后区安置了一个总督府的大门,给观众提示了一个明确的空间概念。在舞台的中区,摆放了几案桌椅,以表明总督李经曦的办公区域。在此,设计师抛弃了所谓的几堵墙的概念,用开放的空间给演员表演留有余地,用演员的表演带出室内外的区别,灵活而又充分地使用了舞台空间。同样是这一场戏,在时间顺序上,通过设计师的视觉设计,也给剧情的发展起到了很好的推进作用。先开始在舞台的后区上场门处,悬挂着清政府的黄龙大旗。随着起义军那由远而近的隆隆炮声,蔡锷率领众将士一举攻占总督府,并成功说服总督府的卫士们也参加到起义军的队伍。这时候,在黄龙大旗被扯下的瞬间,从舞台上方垂下一面巨大的红色“中”大旗。据设计者介绍,这是蔡锷所领导的滇军军旗。这面大旗,在这里起到了一个重要的符号作用。它既是剧情发展过程当中的点睛之笔,也暗示着中国从黑暗的封建社会走向民主共和的艰辛之路。在艰难的跋涉过程当中,封建统治阶层仍然希望走回头路,导致政权反复更迭。正如鲁迅先生的诗云:“惯于长夜过春时,挈妇将雏鬓有丝。梦里依稀慈母泪,城头变幻大王旗。忍看朋辈成新鬼,怒向刀丛觅小诗。吟罢低眉无写处,月光似水照缁衣。”(鲁迅《七律·无题》,1931年)。边文彤教授在设计过程中一贯保持严谨的工作态度,她对这一段历史资料进行了大量的考证,使视觉符号既符合舞台艺术特殊规律,又不失其历史的准确性。

关于历史研究,我们在这方面所做的工作还有不少差距。为了好好理解这部话剧,我试图寻找一些蔡锷护国军时期的视觉形象,但这种书籍资料很少。正像这部话剧的开场那样,人们在铿铿开凿之声的陪衬下,掀开了久被尘封的历史,今天的人们几乎把这段历史给遗忘了。近期有一本社会文献出版社印行的《国旗 国歌 国庆》,以大量的原始资料,介绍从清末到民国这一段历史时期的国旗、国歌和国庆活动。很可惜,书中的插图不多,也是黑白的。但即便如此,也能看出作者对搜罗这些有限资料的认真与执着。应该引起我们深思的是,在认真关注如此重要的一段历史,并为之广泛深入搜集资料的作者,是日本人小野寺史郎。

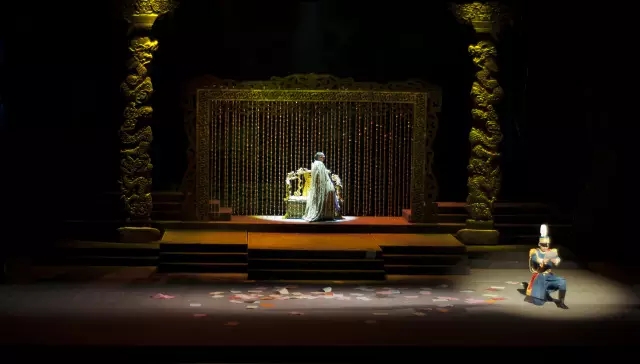

再回到舞台上来吧。边文彤教授在把握整体感方面有独到的能力,表现手法上写实和写意相结合,既有形成大场面的气魄,也不忽视对局部小场面的控制,形成舞台调动的支点,同时也注重空间的流通性,不阻碍演员的表演。比如在蔡锷登上火车离开昆明以后,舞台随即暗转。随着一阵京剧的武场锣鼓点,场灯再次打亮时,舞台上瞬间呈现出雕龙画栋、色彩斑斓的戏曲舞台,把观众带入清末帝国京都的文化氛围当中。设计师的巧妙之处,就是使用了两根龙柱,既明示了京城的特殊文化地理环境,也暗示了袁世凯将要复辟帝制的野心。另外,边文彤教授还成功地使用了造型与色彩的独特表现力。在舞台灯光的配合下,利用了有限的空间,在观众面前呈现出波澜壮阔、腥风血雨的战争场面,给戏剧增添了丰富的可观赏性。

当然,这出戏也存在一些美中不足的地方。我想提一个建议:作为舞台上的重要符号,有视觉的和听觉的,该剧中出现的《云南陆军讲武学校军歌》,就是一个非常明显的符号。它的曲调和歌词,不仅在精神层面显示了当时云南军人的精神气质,比如头一句就是:“风潮滚滚,撼觉那狂狮梦醒。”让人感到霸气十足。另外,军歌在此处的使用,也使观众能够明显感受到与历史时段的对位,比如那一句“同胞四万万互助联络作长城”的歌词,就告诉我们当时的社会人口结构是“同胞四万万”。但是这么重要的一个符号,在戏中却没有重点体现,只是以背景衬托气氛的方式,出现过两次,唱了几句片段,就拉倒了。所以我建议,可以在戏剧进展的适当位置,安排将士们合唱一段完整的,同时在舞台的后区,用投影的方式打出歌词。

到此打住,以上是几点初浅的认识。再次向此剧的创作者们表示敬意。