在任何时代,舞台美术都需要先锋观念的勇猛冲击以便把固有的条框彻底打破。对于当代戏剧舞台美术来说,其功能特质是:空间造型参与叙事。舞台空间绝非只有一种戏剧类型,而是有大量的舞台可能性。

戏剧与电影等其他的艺术,在空间呈现上的差异核心即为:观演关系。戏剧给观众以强烈的现场感官刺激,而电影单向性的在场概念切断了演员与观众的联系,这是电影和戏剧的本质区别之一。

正如摄影术的发明对近代绘画观念与形式的巨大冲击,电影的发展亦引发戏剧艺术家深刻的思考本体,发展自身不可替代的优势。“观众参与互动”受到当代戏剧艺术家极大的重视,舞美家在创作过程中越来越多地运用互动体验的概念。舞台空间对于有些当代戏剧演出的成功与否,经常有决定性的作用。

▲《第一夜》,导演提姆·艾契尔。“强迫娱乐”剧团被英国《卫报》誉为“英国最优秀的前卫剧场团体”。百无聊赖的表演者们站在舞台上,指著台下第一排的其中一名观众说:你将会死于肾脏癌,接著,又对著另一名观众说:“你将会死于车祸”。随着愈来愈多的死亡被表演者们“预言”,传统剧场里观众的舒适圈被打破,取而代之的是真实的情绪——好奇、兴奋、大笑,或是愤怒离席。艾契尔和他的伙伴们从来都不满足于“说故事”给观众听,“强迫娱乐”更感兴趣的是观众的“在场”如何更直接地影响和改变正在进行中的演出。

反“反互动论”

近期看到著名当代艺术家邱志杰发表的一篇文章“反互动论”,这篇文章引发了笔者颇多感触。虽然是指艺术界,而不是特指戏剧界;然而戏剧当然也是归属于当代艺术;其次,邱先生作为上海明园当代美术馆馆长,定位为“推动以视觉表演为基础的当代艺术活动,特别关注实验剧场和多媒体展演”。

文中对于当代的互动,使用了一些“巴甫洛夫的狗也会”、“小朋友在游乐园里的初级乐趣”、“凑上来的性工作者"、“成人用品商店卖的”之类的形容,笔者不能苟同。诚然不可否定,在戏剧演出中存在“邀请观众互动的过程显得流于形式”、存在很多不成熟可能亦不成功的实践,但应该因此否定其价值吗?

▲阿姆斯特丹剧团艺术总监伊沃·凡·霍夫执导的六小时演出的《罗马悲剧三部曲》是将《安东尼和克丽奧佩托拉》、《凯撒大帝》及《科里奥兰纳斯》等三出莎剧结合改编作品,让观众就坐在类似办公室或网咖的演出舞台上,并使用了多媒体即时拍摄技巧,与演出近距离面对面。舞台设计维斯维尔德的理念是让演员与观众一起创造新的真实。

镜头本身就是个窥伺工具。透过现场实拍影像与表演的同步呈现,除了有放大演员表情的效果,增加感染力之外,更是强化了“眼见为凭”的真实感,使观众不确定演员是在演戏,还是来真的。而这种真假难辨的不确定感,会随着演员与观众之间的距离缩短而增强,因此,当观众在《面孔》一剧中,与演外遇偷腥的演员坐臥在同一张床上时,就不仅仅是身临其境的旁观者,而是被卷入其中的共犯。凡·霍夫常常像这样,模糊掉表演者私人与角色之间的界线,使虚幻与现实之间的分野变得扑朔迷离。

回顾人类的艺术史,有多少观念与形式在发展变革过程中,是一步到位、完整而又极致?第一部电影的内容就是记录一辆火车的行动,如果无法容忍初期这种粗陋浅薄的内容,大量的人才投入其中尝试与发展,哪里得来如今蔚然大观的电影艺术?

我们务必要正视在后现代语境下,戏剧观众对于传统观戏经验的不满足,对于自主选择与深度参与的观戏体验的渴望,以及当代媒体和科技对于审美经验的改变趋势。

▲在纽约一栋废弃的仓库改建的三十年代风格宾馆上演《无眠夜》,导演巴瑞特将整个剧情线索交由十余名戏剧演员分头展开,大胆挑战观众的既有看戏模式——观者不再是被动地坐在椅子上接收舞台上的讯息,而是游走于整个演出空间、拼凑散落在各处的演出片段,藉此创造出每个观众自身独一无二的观戏经验。

▲《无眠夜》观众在观剧过程中品尝戏中的食物和酒水。

当前中国的客观戏剧现象 ≠ 正常的现象

借鉴电影美术发展的案例:好莱坞和其他国外电影的巨大冲击导致着中国电影创作产生革命,无论观念还是形式,都必须要跟上国际形式。为了迎合巨大的市场冲击,出现《寻龙诀》这样视觉美术观念的电影,标志着中国开始与国际的接轨,发展出这种类型的玄幻电影。尽管说它有这样那样的幼稚,现在还没法与好莱坞相比,但它是第一个吃螃蟹的。“狼来了”以后,必然意味着要么积极求变,要么被淘汰出局。

近年来越来越多的国外演出“引进来”,越来越多的戏剧人和观众“走出去”,在坚船利炮来之前,中国戏剧行业貌似是正常的繁荣景象。然而随着中国戏剧与国际上全方位的接轨之后,戏剧行业是否还能够继续如当前这般安全?是现在就开始主动的革新突破,还是等到成为一片废墟后再痛定思痛去变革?

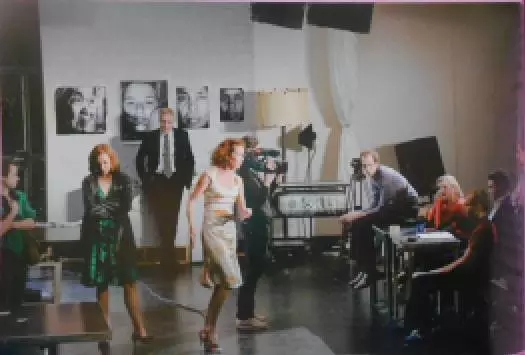

▲美国导演卡萨维兹的《首演之夜》,电影是用戏中戏的方式铺陈一位年老色衰的舞台名伶,因对年华老去、演艺生涯告终的极度恐惧与焦虑,不断地排拒导演强塞给她一个恰恰也是陷入中年危机的角色。舞台设计杨·维斯维尔德把演员的后台化妆室、彩排与演出区、以及观众席一股脑儿全放在舞台上,没有任何隔挡,演剧团成员的演员,不时坐在舞台上的观众席,模拟彩排场景。

演员台前诠释角色的面具与幕后的真实自我之间的界线被模糊掉了,不仅如此,坐在舞台上观众席的人既是观剧的人,对台下的观众而言,却又同时是剧中的群众演员。这样的空间设计,巧妙地将电影戏中戏的表现形式转换到剧场上来。在此,凡·霍夫一方面用手提摄影机尾随女主角拍摄,让老是想逃离现场的她无所遁形,另一方面用电影的特写镜头,夸张地放大演员的表情,使他们的身体被自己的面部表情全然吞噬,突显演员靠的是一张姣好的面孔,而观众爱的也常常只是他们的脸孔,这是演艺人员的悲哀。

国内戏剧舞台美术发展,暂且不谈技术,观念上的创新、开放、对多样性的尝试与包容远远不如国外。这固然有体制、人文、哲学等很多因素,但是作为舞台美术家,首先的对自身的定位,是对传统观念技术的“传承者”,还是锐意进取、以创新尝试为己任的“艺术家”,这点很重要。

除却技术、材质等外壳,许多作品的舞美观念还处于几十年前的视觉审美——观念改革的春风还没有真正的吹到舞美圈。这是中国舞美现在的状态,但并不代表这是舞美行业应该呈现的现象。

▲德意志汉堡剧院《可能所有的龙》,导演巴特·巴布尔和伊夫斯·底格里斯。舞台空间是一个巨大的环形装置。观众可以坐在环内的三十张椅子上,自行选择观看三十个显示器的三十个故事,通过这些片段来组织剧情内容。

当代舞台空间的探索的核心

当代戏剧艺术家们对于舞台空间的探索的核心,在于演员和观众的现场即时互动,舞台表演区与观众席的界限愈发模糊交融。

后现代语境下的戏剧舞台美术在美学上的意义,是启发了对生活变化的敏感性、追求某种新鲜的甚至奇特的艺术观念。大胆进行艺术实验的后现代艺术家们,他们对抗社会广为接受的观念和价值,拒绝标准和缺少变化的理念。从艺术和美学的角度追求艺术上的变革和创新,呈现出许多前所未有的观念、内容和形式。

在当代的消费社会中,舞台美术设计需要的绝对不是抱残守旧、划地为牢,而是去关注自身与各种艺术形式与潮流观念之间大量内在转换可能性的存在。

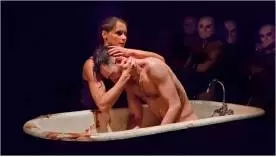

▲《麦克白》舞台设计约翰尼斯•舒茨。空间开始不断被转化,演员或竖起桌子围搭成城堡,或将椅子当武器互打,或拿矿泉水做撒尿状,或用红墨水当血浆互相倾倒涂抹裸露的身体,纯净的舞台很快地变成了血腥谋杀的现场、满目疮痍的战场,而悬着的白色纸帆在这场冲突中早已被撕得七零八落,似乎在隐喻被卷入政治阴谋中的人物,生命就像那张单薄的纸帆般不可能保全。直接而强烈的仪式化暴力意象,让这出戏争议不断。

为营造极端的谋杀血腥场景,演员当著观众的面,打开装满红墨水的宝特瓶,涂抹在赤裸的身体上,使最前排的观众必须撐起剧院提供的塑胶帆布遮挡其肆意挥洒的假血漿。令人惊异的是,舒茨愈强调“假”,观众却愈觉得“真”。

观众就是核心目标

不必讳言,受到当代其他艺术形式的刺激,观众是戏剧需要争夺的核心目标。因此重视观众的多层次、多元化的空间体验,是当今所有戏剧艺术家的追求。

再者,我们真正放开视野去了解世界范围内的戏剧演出,全球范围内不乏大量成功的案例,这股重视观众体验、强调互动的潮流并不是“边缘美学”,已然持续了很长时间,产生了极其长远的影响,并且被视为下一个时代的剧场主流先锋。

虽然传统的戏剧艺术形式依然会继续地存在并发展下去,但新媒介会给传统戏剧艺术注入新的活力,为其发展提供更广阔的发展空间。戏剧艺术家将伴随着网络与多媒体技术的发展进入多元化的互动生存状态。

结语

舞台美术家不应因当下某些流于形式的“互动体验”,而却步于这个领域的深度探索。能够有越来越多“走心”、“高级”、有深度、有情感意义、能启发想象力的“互动”空间形式,这才是当代中国戏剧之幸。