专业分类:学术前沿

05.26.2016

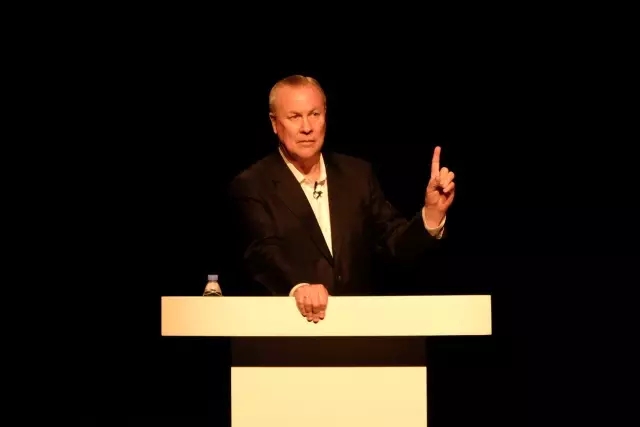

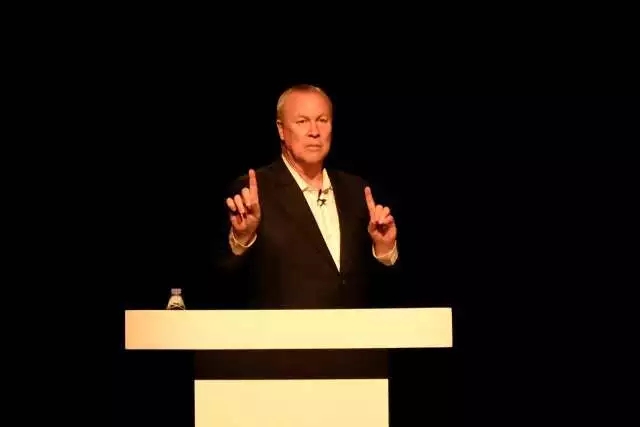

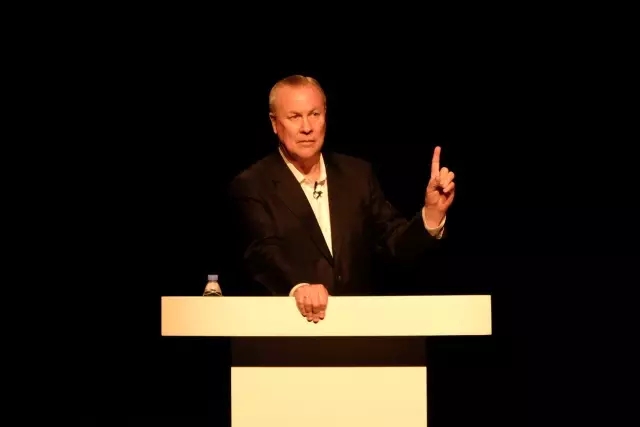

5月24日晚,由中国舞美学会主办、广州明道灯光科技股份有限公司协办的CISD第三届国际舞美大师论坛在北京开幕,美国戏剧大师罗伯特·威尔逊亮相天桥艺术中心,举办了题为”戏剧舞台的意象、元素与方法”的专题讲座。

中国舞美学会副会长、国际舞美组织中国中心主席刘杏林作为学术主持,在讲座开始前,对罗伯特·威尔逊的艺术理念进行了简要介绍。

“

国内业界大概是1987年、1988年,对罗伯特·威尔逊先生有所关注。有关他的演出和艺术创作,在当时的一个社会生活和文化刊物《新观察》上,曾经有过介绍。1999年,上海戏剧学院院刊曾经比较系统、完整地介绍过罗伯特·威尔逊先生的创作,甚至还翻译了他特别著名的剧本《内战》。2002年,2003年,中国舞台美术学会的会刊也曾经连续介绍过罗伯特·威尔逊先生。在华语世界里,台湾在2007年前后,曾经请罗伯特·威尔逊先生前往台湾排戏和进行讲座。台湾在这方面的介绍,使得我们在华语世界里有可能更深入地了解了罗伯特·威尔逊先生。

最近的一次是2014年12月,我们得以看到他的演出,同时也能够亲自聆听到他的讲座,更近距离地跟他交流。

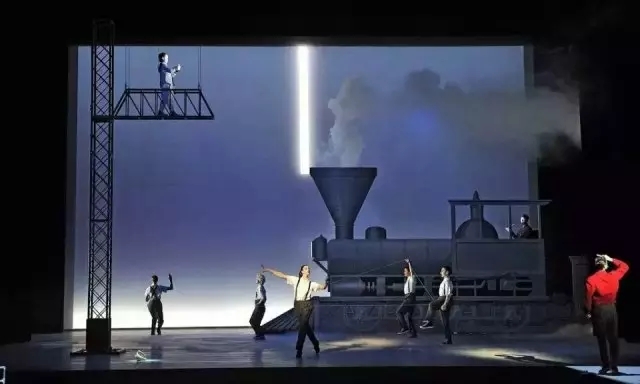

从1960年代、1970年代开始,罗伯特·威尔逊先生跟当时的一批艺术家,在美国开始崭露头角,之后在欧洲,如法国、德国,他的演出都产生很大的影响。我们从事舞台美术和从事舞台艺术的人,都对他的视觉效果,或者是视觉戏剧有非常强烈的感受或者是印象。他对传统的文本(也就是文学剧本)在舞台上作用的重新理解,他对视觉语言潜力的开掘及扩展,他对音响、演出节奏、演员肢体表演的重视,使人们看到了一个完全新的不同于以往的,甚至有人不好界定是戏剧还是其他艺术的一种艺术。

所以他的创作、实践直至今天,在我们越来越了解他的情况下,对中国戏剧界和舞台美术界来说,还是有非常深的价值的。我们有越来越多的渠道,能够获悉罗伯特·威尔逊先生的追求,有关他演出的资料。但是所有这些,我觉得还是代替不了我们今天近距离地走近罗伯特·威尔逊,能够了解他,直接聆听他讲述自己的经验和自己的艺术世界。因为就如罗伯特·威尔逊先生的戏剧演出,和他的艺术一样,这种近距离地交流或者是直面的观察,现场的接触,在罗伯特·威尔逊的美学观念里也好,或者是在他的视觉艺术本身也好,都是不可替代的。

在三个小时的讲座中,罗伯特·威尔逊讲述了自己的艺术创作根源以及诸多作品的创作过程。以下为精选现场实录,小标题为编者自拟。

我在戏剧创作生涯之中一直不断地问自己,戏剧是什么?而不回答它是怎么样。如果我们一开始就知道自己在做什么,那么,我们也没有理由去做这件事情了。因此,我们创作的目的就是不断地质问自己,它到底是什么?

威尔逊发出刺耳的各种叫声,然后问观众,“请问我刚才说的是什么?”观众笑。

刚才这段台词其实来自于《哈姆雷特》,这段台词是在我十二岁的时候学习到的,但是今年我已经七十四岁了。我至今还在不断地学习这句台词,每一次当我在重复这段台词的时候,我都试图以全新的视角去解读它。这些台词当然充满了各种各样的内涵与意义,但如果我们给它强加一种解读或意义的话,那么实际上,我们就是否定了它在其他各种方面的可能性。

今天晚上我想与大家分享一下,我的艺术生涯的“根”来自哪里,我是如何开始我的创作,又是如何去做的。

令我尤其感兴趣的一点是,当时这些芭蕾舞演出与百老汇那些演出完全不同,它们非常抽象。我看到的是纯粹的动作,为了动而动,没有别的意义,然后静静聆听音乐。后来我看到舞蹈家坎宁汉和作曲家约翰·凯奇的作品,当时我非常喜欢,现在仍热衷于此。那个时候,令我感到好奇的是,约翰·凯奇的作曲只有在首演时音乐与表演才是融合在一起的。我看到舞者的动作和我听到的音乐是两个不同的层面,视觉和听觉也只有在偶然的情况下才能完全契合。我看到的并不为了解读我听到的。这与我在百老汇和歌剧院看到的演出截然不同。在那些舞台上我看到的舞美、舞者的动作都要次于音乐,视觉被放在次要位置。今天晚上当我开始回顾我的作品时,你们会发现视觉元素是塑造我的作品的重要因素。

1967年的某一天,我在新泽西的街头漫步,突然看到一个警察用警棍敲击一个非裔美国黑人男孩的头部,我当时冲过去问这位警察:“为什么要打他?”他回答道:“这和你无关。”作为一个有责任感的公民,我还是继续追问这位警察。于是,我们只好一起去了附近的警局。在去往警局的路上,我才意识到这个男孩没有听觉。他是一个聋人,只有十三岁。在警察局待了一会儿后他们只好放了他。我送这个男孩回到他的住处,并惊奇地发现和另外十三个人一起挤在只有两个小房间的屋子里。后来我逐渐了解到,这个男孩在美国南部的阿拉巴马出生,随后到了新泽西州。与他生活在一起的其他人根本没有注意到这个男孩是聋人,他们仅仅觉得这个男孩可能生来是一个傻瓜。这个男孩从来没有上过学,从我的观察来看,这个男孩一个字都不认识!

我当时非常好奇这个男孩是如何去思考的。我们通常思考一个问题,会以文字的方式去思考,但是显然他的思考是以视觉的方式进行的。他没有法定监护人,生活在贫民窟之中。他在新泽西接受的心理测试的结果是:这个男孩根本不具备学习的基本能力。但我并不这么认为,我们怎么知道这个男孩不能学习呢?我询问给他做心理测试的机构,他们是如何进行测试的,经过了很长一段时间的纠葛,他们只好向我展示了这个过程,而这个测试是通过文字完成的。我问道,你们怎么可以用文字的方式去测试一个不会文字的男孩?

在1967年,一个单身男人收养一个非裔男孩并非易事,我向当地法院递交了申请,希望能成为他的法定监护人,并聘请了一位27岁的律师帮助我。我问这个年轻律师,你觉得我们能不能赢?他说,一个白人收养一个黑人男孩?我觉得很难说。在法庭上,法官问我,威尔逊先生,请问你怎么知道这个男孩是有智力的呢?我当时回答道,(我知道)他还是很聪明的。当然,这样说其实毫无用处。我又找到律师希望找到办法,我的初衷并非是想要收养一个孩子,而只是不愿意看到这个孩子被送去少管所。于是,我在法庭上对法官说,如果你不让我收养这个男孩,那么新泽西州带走这个男孩会花掉很多经费保障他生活起居。法官说,威尔逊先生,你说得很在理。最终,我赢得了官司,收养了这个男孩。

这件事可以说改变了我的人生轨道。这个男孩叫雷蒙,通过他我看到了很多过去不曾发现的东西。如果说他今晚在场,他看到的观众会与我看到的完全不同,我对世界的认识还是带有某些成见。

我后来带他找到哥伦比亚大学心理学院的丹尼尔,丹尼尔正在做一个实验收集了250个关于母亲在孩子哭泣的时候去安慰他们的视频片段,制作人将影像资料慢速播放,每一秒都有24帧,这一秒之中有8、9帧母子的表情和动作会相同,但可能下一个2、3帧就是另外的表情和动作了。所以说,在一秒之中,母亲和孩子之间发生的动作反应是非常复杂多样的。当母亲看到这个视频截图后非常吃惊,即使她非常爱自己的孩子,但还是会被屏幕上孩子狰狞的表情吓一跳。所以,我认为人的表情动作变化的速度是比思维的反应速度要快的。但是这些身体的姿势和语言,都是有它们自身的内涵的,而往往是这些我们不曾发现的动作,在雷蒙看来却是清晰可见的。基于这样的灵感,60年代末,我希望在剧场里呈现雷蒙感知世界的特殊视角以及他的梦想、他的梦境、他的观察以及幻想。

1970年我创作《聋人一瞥》至今,所有我的作品都可以被认为是一种“默剧”,聆听这种静默。像一个聋人、一个动物一样去聆听。像一只小狗接近一只鸟儿,它的整个身体,每一个部分都在聆听。它不仅仅用它的耳朵、脚,而是每一个部分。德国作家克莱斯特曾说,一个好的作家,他的作品不会先打动你,而是等待你自己打动自己。今天晚上回顾我的艺术家生涯,对我最大的影响就是这位黑人男孩。

我非常希望见到纽约的这个小男孩。上演《斯大林的一生》的时候我联系到了他的父母,并邀请他们带他来看演出。这个男孩当时只有11岁,正巧演出赶上周末,他们欣然答应了。我建议他们可以从任何时候开始观看或中途离开,毕竟这是一个从没进过剧院的11岁男孩,十二个小时的演出对于他而言太漫长了。而且我向他们解释道,我的戏并不同于莎士比亚的戏,遗漏也并无影响。当时这部戏由我自己来演出,但凡我自己参与演出,对于任何动静我都无法容忍,我很苛刻,希望现场保持安静。当我在化妆间准备时,小男孩和他的父母前来打招呼。克里斯正低头看着地板,我轻声问他,你想看我的戏吗?他没说话。他妈妈回答,如果不看演出他还能做什么呢?

这部戏排练时间长达八个小时,我们经过了很细致的打磨。但是这一刻,我问这个小男孩,你要不来出演我的戏?然后他妈妈就说,当然也可以,只要时间不是特别长就可以。然后她妈妈就离开了,我跟这个小男孩在化妆室待了半个小时,我们什么对话也没有,我也不知道对他说什么,他也没有和我说任何的东西。

当演出正式开始的时候,我就拉起他的手,走到了幕布前,幕布前放眼望去有两千多个观众。我说,女士们,先生——们!么、么、么、么、么——我重复了磁带中的那段对话。然后这个小男孩就离开了这个舞台,但是奇怪的是观众们就开始爆出了掌声。

然后就在这个距离开始有二十分钟的无声表演片段后,我们俩就又重新登台。这个小男孩以自己的语言说了一段话,我也不知道他在说什么。我们就再次下台。

这个规律按照这个模式可以重复4遍,在对这样的一个模式,这样的安排进行一个变体,然后再重复三遍。

然后刚才写的这一段再重复四遍。

然后再把它变一下然后重复三遍。

然后如果说给它换成数字标码的话,它的这个重复的规律就是:4、3、4、3、2、1,4、3、4、3、2、1,4、3、4、3、2、1,4、3、4、3、2、1,4、3,当时大家听上去可能没有任何规律,可能是随意的一喊,其实它的这样一种声音,从数学上来讲是完美的。

我想再进一步的去了解他的生活模式,他的生活习惯,然后去基于这个观察去做一个作品出来。后来我们经过讨论协商,允许克里斯来跟我生活一段时间。两周之后,他就跟我说了刚才这一段话。我也不知道他说了什么,我就问他到底是什么。他说的是19世纪的英文。

但是这个男孩从来都没有读过一本书。当时问他,你到底说的是什么,他跟我说这是当时致维多利亚女王的一封信。我当时问他,你怎么得到这封信的,他说我也不知道。但是呢,他就是知道。

所以我当时做的第一部有台词有剧本的作品就是跟克里斯这个男孩合作的一部剧,叫做《致维多利亚女王的一封信》。

我觉得我从克里斯身上学到的东西就是他可以以一种很快速的方式去看到大的背景。他只要一走进剧院,他就能够看出这个剧院里面坐了多少人,比如说四百多人,只要一瞥就能看见。我当时问他你怎么知道的,他说我也不知道,不知道。他看一本书只要看一眼这一页,就知道这一页上有68个字。我问他你怎么知道的,他说我不知道。

他所做的是我们常人所做不到的。他会画很多的图,比如说他会把我们地球上的所有陆地画到一起。他可以以非常快的速度捕捉到一个大的背景。我从克里斯身上学到的以这样一种数学规律的方式去思考,快速的去捕捉,感知这样一个大的背景,然后去创造出这样几何形状,这也成为影响我整个艺术生涯的一个重要因素。

我告诉他这是一个城市的规划图。这个苹果可以说是一个城市的整体规划,然后苹果的核心是这个水晶,这个水晶可以反射出整个宇宙的颜色。就像是在地中海沿岸的一个中世纪的欧洲的小镇,小镇有一个教堂,这个教堂可以说是小镇的中心,然后所有的艺术家、画家、音乐家可以聚集到这个地方进行创作,去把玩音乐。

它是一个精神的中心。

这个舞台其实就相当于是观众的一个直观的反映,因为在观众中可能有人打瞌睡,有人非常清醒,有人在想别的事情,然后这个舞台上的每一个元素都是在反映着这个观众当中的动作和发生的事情。

然后从这个舞台的上方的三分之一处降下来一把椅子。在第一场结束的时候,这个穿着黑色衣服的女士就站起来,把这个埃及雕像放到了舞台中间的这个椅子上。

第二场两边都是灰色的,中间是白色,并且放着这个高背的椅子。放着雕像的小桌子是离观众比较近的。这个椅子降到了舞台的三分之二处。在我所有的作品当中,里面都会有一个这样的椅子的元素。然后在第二场结束的时候,怪物就出现,在这张小桌子上放了一个中国的人物的古董雕像。

第三场整个是黑色的。最后一场的结尾,上面的那个椅子最终就落地了,在小桌子的旁边,桌子上就放着这个中国的人物的古董雕像,旁边是这个埃及的雕像。中间这个人是我在曼哈顿的一个地铁站碰到的人,他是这个房屋的一个漆工,后来我就把他邀请来,在我的剧中演出。他在新泽西的小的地方生活,从来没有去过剧院。

他在第一场的沙滩上走过,在第二场也是在舞台上有一些动作,第三场的时候,他就坐到了这个小桌子上,这个人是很像弗洛伊德的。第三场中像弗洛伊德的那个老人,就坐到了旁边的那个椅子上,前面放着两尊雕像,过来一个男孩就趴在了这个桌子旁边。

然后很多观众说跟弗洛伊德任何关系都没有,当然从某种意义上来讲,他们是对的。但是我从始至终一直在想着弗洛伊德。这张图是弗洛伊德68岁的时候,他的孙子就去世了。弗洛伊德就给他的女儿说,我现在有抑郁症,我从来都不知道我有抑郁症。就在那一年弗洛伊德又患上了癌症。在他生命终结的那段时间,他在伦敦对他的女儿说,我从来没有克服掉这样的一个抑郁症,好像内心有一块东西从此之后消失了。

在白板纸上写下A和B。

A可以说是一条直线,它可以这么长。B这条线就这么短,但是从时间的角度来讲,这两条线是平行的。从第一场到最后一场,第一场是阳光的海滩,第二场这个图象变成了灰色,然后这些椅子慢慢地构成这样的图象,第三场是一个黑暗的洞穴,这三场可以说是代表了弗洛伊德人生的三个阶段,他的青年时期、中年时期以及他人生的最后一个阶段。

当然,如果是从历史教科书的角度来说,如果要讲述弗洛伊德的一生,当然不会这样去讲,这是艺术家做的作品,它是有诗意的。

C是有一个太空飞船,在不同的地方出现,可以进入更深的,更遥远的外太空。这次是在晚上,第三个幕间隙是在离观众很近的一个小屋子里。屋子里有一个非常大的床,床上打了灯光。时间对我来讲是一个垂直的线,从地球的中心一直延伸到天堂当中去,而空间对我来讲是一条平行的线条,所以正是这样时空的交错,构成了建筑最基本的元素。而你站在舞台上的时候,就是这样一个时空的交错。

我的教育来自于街头和生活,如果我没有阻止这个黑人男孩,我的生活和作品不会发生转变,这些就是我艺术灵感的来源。而那个具有几何思维方式的精神病男孩,也激励我开始创作有台词的戏。这些生活的点点滴滴就是我的教育。每一个创作的“根”都来自于生活,我们自身的阅历会决定我们的选择,我们每一个人都是独一无二的。

我的方式不一定对年轻人来说有用,但是我希望你们用自己的生活阅历进行创作,而我分享的这些只是希望对你们能够有启发。有时候我们不知道该怎么走,但有时候我们知道我们不应该怎么走,那我们可以选择不应该的反方向走下去。

中国舞美学会副会长、国际舞美组织中国中心主席刘杏林作为学术主持,在讲座开始前,对罗伯特·威尔逊的艺术理念进行了简要介绍。

“

国内业界大概是1987年、1988年,对罗伯特·威尔逊先生有所关注。有关他的演出和艺术创作,在当时的一个社会生活和文化刊物《新观察》上,曾经有过介绍。1999年,上海戏剧学院院刊曾经比较系统、完整地介绍过罗伯特·威尔逊先生的创作,甚至还翻译了他特别著名的剧本《内战》。2002年,2003年,中国舞台美术学会的会刊也曾经连续介绍过罗伯特·威尔逊先生。在华语世界里,台湾在2007年前后,曾经请罗伯特·威尔逊先生前往台湾排戏和进行讲座。台湾在这方面的介绍,使得我们在华语世界里有可能更深入地了解了罗伯特·威尔逊先生。

最近的一次是2014年12月,我们得以看到他的演出,同时也能够亲自聆听到他的讲座,更近距离地跟他交流。

从1960年代、1970年代开始,罗伯特·威尔逊先生跟当时的一批艺术家,在美国开始崭露头角,之后在欧洲,如法国、德国,他的演出都产生很大的影响。我们从事舞台美术和从事舞台艺术的人,都对他的视觉效果,或者是视觉戏剧有非常强烈的感受或者是印象。他对传统的文本(也就是文学剧本)在舞台上作用的重新理解,他对视觉语言潜力的开掘及扩展,他对音响、演出节奏、演员肢体表演的重视,使人们看到了一个完全新的不同于以往的,甚至有人不好界定是戏剧还是其他艺术的一种艺术。

所以他的创作、实践直至今天,在我们越来越了解他的情况下,对中国戏剧界和舞台美术界来说,还是有非常深的价值的。我们有越来越多的渠道,能够获悉罗伯特·威尔逊先生的追求,有关他演出的资料。但是所有这些,我觉得还是代替不了我们今天近距离地走近罗伯特·威尔逊,能够了解他,直接聆听他讲述自己的经验和自己的艺术世界。因为就如罗伯特·威尔逊先生的戏剧演出,和他的艺术一样,这种近距离地交流或者是直面的观察,现场的接触,在罗伯特·威尔逊的美学观念里也好,或者是在他的视觉艺术本身也好,都是不可替代的。

在三个小时的讲座中,罗伯特·威尔逊讲述了自己的艺术创作根源以及诸多作品的创作过程。以下为精选现场实录,小标题为编者自拟。

1.在剧场不断质问自己

我在戏剧创作生涯之中一直不断地问自己,戏剧是什么?而不回答它是怎么样。如果我们一开始就知道自己在做什么,那么,我们也没有理由去做这件事情了。因此,我们创作的目的就是不断地质问自己,它到底是什么?

威尔逊发出刺耳的各种叫声,然后问观众,“请问我刚才说的是什么?”观众笑。

刚才这段台词其实来自于《哈姆雷特》,这段台词是在我十二岁的时候学习到的,但是今年我已经七十四岁了。我至今还在不断地学习这句台词,每一次当我在重复这段台词的时候,我都试图以全新的视角去解读它。这些台词当然充满了各种各样的内涵与意义,但如果我们给它强加一种解读或意义的话,那么实际上,我们就是否定了它在其他各种方面的可能性。

今天晚上我想与大家分享一下,我的艺术生涯的“根”来自哪里,我是如何开始我的创作,又是如何去做的。

2.成长之路

令我尤其感兴趣的一点是,当时这些芭蕾舞演出与百老汇那些演出完全不同,它们非常抽象。我看到的是纯粹的动作,为了动而动,没有别的意义,然后静静聆听音乐。后来我看到舞蹈家坎宁汉和作曲家约翰·凯奇的作品,当时我非常喜欢,现在仍热衷于此。那个时候,令我感到好奇的是,约翰·凯奇的作曲只有在首演时音乐与表演才是融合在一起的。我看到舞者的动作和我听到的音乐是两个不同的层面,视觉和听觉也只有在偶然的情况下才能完全契合。我看到的并不为了解读我听到的。这与我在百老汇和歌剧院看到的演出截然不同。在那些舞台上我看到的舞美、舞者的动作都要次于音乐,视觉被放在次要位置。今天晚上当我开始回顾我的作品时,你们会发现视觉元素是塑造我的作品的重要因素。

3.最重要的转折点

1967年的某一天,我在新泽西的街头漫步,突然看到一个警察用警棍敲击一个非裔美国黑人男孩的头部,我当时冲过去问这位警察:“为什么要打他?”他回答道:“这和你无关。”作为一个有责任感的公民,我还是继续追问这位警察。于是,我们只好一起去了附近的警局。在去往警局的路上,我才意识到这个男孩没有听觉。他是一个聋人,只有十三岁。在警察局待了一会儿后他们只好放了他。我送这个男孩回到他的住处,并惊奇地发现和另外十三个人一起挤在只有两个小房间的屋子里。后来我逐渐了解到,这个男孩在美国南部的阿拉巴马出生,随后到了新泽西州。与他生活在一起的其他人根本没有注意到这个男孩是聋人,他们仅仅觉得这个男孩可能生来是一个傻瓜。这个男孩从来没有上过学,从我的观察来看,这个男孩一个字都不认识!

我当时非常好奇这个男孩是如何去思考的。我们通常思考一个问题,会以文字的方式去思考,但是显然他的思考是以视觉的方式进行的。他没有法定监护人,生活在贫民窟之中。他在新泽西接受的心理测试的结果是:这个男孩根本不具备学习的基本能力。但我并不这么认为,我们怎么知道这个男孩不能学习呢?我询问给他做心理测试的机构,他们是如何进行测试的,经过了很长一段时间的纠葛,他们只好向我展示了这个过程,而这个测试是通过文字完成的。我问道,你们怎么可以用文字的方式去测试一个不会文字的男孩?

在1967年,一个单身男人收养一个非裔男孩并非易事,我向当地法院递交了申请,希望能成为他的法定监护人,并聘请了一位27岁的律师帮助我。我问这个年轻律师,你觉得我们能不能赢?他说,一个白人收养一个黑人男孩?我觉得很难说。在法庭上,法官问我,威尔逊先生,请问你怎么知道这个男孩是有智力的呢?我当时回答道,(我知道)他还是很聪明的。当然,这样说其实毫无用处。我又找到律师希望找到办法,我的初衷并非是想要收养一个孩子,而只是不愿意看到这个孩子被送去少管所。于是,我在法庭上对法官说,如果你不让我收养这个男孩,那么新泽西州带走这个男孩会花掉很多经费保障他生活起居。法官说,威尔逊先生,你说得很在理。最终,我赢得了官司,收养了这个男孩。

这件事可以说改变了我的人生轨道。这个男孩叫雷蒙,通过他我看到了很多过去不曾发现的东西。如果说他今晚在场,他看到的观众会与我看到的完全不同,我对世界的认识还是带有某些成见。

我后来带他找到哥伦比亚大学心理学院的丹尼尔,丹尼尔正在做一个实验收集了250个关于母亲在孩子哭泣的时候去安慰他们的视频片段,制作人将影像资料慢速播放,每一秒都有24帧,这一秒之中有8、9帧母子的表情和动作会相同,但可能下一个2、3帧就是另外的表情和动作了。所以说,在一秒之中,母亲和孩子之间发生的动作反应是非常复杂多样的。当母亲看到这个视频截图后非常吃惊,即使她非常爱自己的孩子,但还是会被屏幕上孩子狰狞的表情吓一跳。所以,我认为人的表情动作变化的速度是比思维的反应速度要快的。但是这些身体的姿势和语言,都是有它们自身的内涵的,而往往是这些我们不曾发现的动作,在雷蒙看来却是清晰可见的。基于这样的灵感,60年代末,我希望在剧场里呈现雷蒙感知世界的特殊视角以及他的梦想、他的梦境、他的观察以及幻想。

4.无声歌剧《聋人一瞥》

有一天晚上,我在公寓里想要喊背对着我的雷蒙,起初我大声叫着他的名字,但是他听不见我。我还试想如果用跺脚的方式,震动感会不会令他回头。但我其实用了另外一种特殊的方式,我用一种类似聋人的吼叫声去喊他,他转过了身,而且大笑起来,就好像在说,嘿,你在用我的语言跟我说话。然后我继续用这样的嘶吼声向他问好,他不再笑了。我突然意识到,他身体的每一个细胞其实能感受到声音的震颤,他的感知的方式完全是依靠身体去聆听。比如,我如果弹钢琴时压低音调,他会把手放在自己的下肢,而如果我用高音调时,他会把手放在上身。当时,我曾试想如果测试他的耳膜,高低音几乎没有分别,他虽然根本听不见,但他的身体却在聆听。

1970年我创作《聋人一瞥》至今,所有我的作品都可以被认为是一种“默剧”,聆听这种静默。像一个聋人、一个动物一样去聆听。像一只小狗接近一只鸟儿,它的整个身体,每一个部分都在聆听。它不仅仅用它的耳朵、脚,而是每一个部分。德国作家克莱斯特曾说,一个好的作家,他的作品不会先打动你,而是等待你自己打动自己。今天晚上回顾我的艺术家生涯,对我最大的影响就是这位黑人男孩。

5.音节的启示

我非常希望见到纽约的这个小男孩。上演《斯大林的一生》的时候我联系到了他的父母,并邀请他们带他来看演出。这个男孩当时只有11岁,正巧演出赶上周末,他们欣然答应了。我建议他们可以从任何时候开始观看或中途离开,毕竟这是一个从没进过剧院的11岁男孩,十二个小时的演出对于他而言太漫长了。而且我向他们解释道,我的戏并不同于莎士比亚的戏,遗漏也并无影响。当时这部戏由我自己来演出,但凡我自己参与演出,对于任何动静我都无法容忍,我很苛刻,希望现场保持安静。当我在化妆间准备时,小男孩和他的父母前来打招呼。克里斯正低头看着地板,我轻声问他,你想看我的戏吗?他没说话。他妈妈回答,如果不看演出他还能做什么呢?

这部戏排练时间长达八个小时,我们经过了很细致的打磨。但是这一刻,我问这个小男孩,你要不来出演我的戏?然后他妈妈就说,当然也可以,只要时间不是特别长就可以。然后她妈妈就离开了,我跟这个小男孩在化妆室待了半个小时,我们什么对话也没有,我也不知道对他说什么,他也没有和我说任何的东西。

当演出正式开始的时候,我就拉起他的手,走到了幕布前,幕布前放眼望去有两千多个观众。我说,女士们,先生——们!么、么、么、么、么——我重复了磁带中的那段对话。然后这个小男孩就离开了这个舞台,但是奇怪的是观众们就开始爆出了掌声。

然后就在这个距离开始有二十分钟的无声表演片段后,我们俩就又重新登台。这个小男孩以自己的语言说了一段话,我也不知道他在说什么。我们就再次下台。

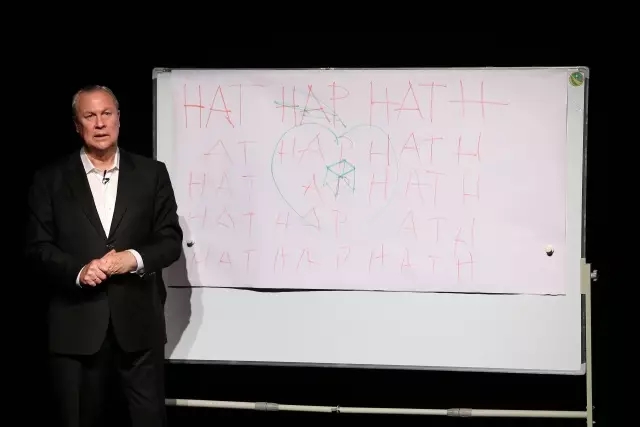

这个规律按照这个模式可以重复4遍,在对这样的一个模式,这样的安排进行一个变体,然后再重复三遍。

然后刚才写的这一段再重复四遍。

然后再把它变一下然后重复三遍。

然后如果说给它换成数字标码的话,它的这个重复的规律就是:4、3、4、3、2、1,4、3、4、3、2、1,4、3、4、3、2、1,4、3、4、3、2、1,4、3,当时大家听上去可能没有任何规律,可能是随意的一喊,其实它的这样一种声音,从数学上来讲是完美的。

我想再进一步的去了解他的生活模式,他的生活习惯,然后去基于这个观察去做一个作品出来。后来我们经过讨论协商,允许克里斯来跟我生活一段时间。两周之后,他就跟我说了刚才这一段话。我也不知道他说了什么,我就问他到底是什么。他说的是19世纪的英文。

但是这个男孩从来都没有读过一本书。当时问他,你到底说的是什么,他跟我说这是当时致维多利亚女王的一封信。我当时问他,你怎么得到这封信的,他说我也不知道。但是呢,他就是知道。

所以我当时做的第一部有台词有剧本的作品就是跟克里斯这个男孩合作的一部剧,叫做《致维多利亚女王的一封信》。

我觉得我从克里斯身上学到的东西就是他可以以一种很快速的方式去看到大的背景。他只要一走进剧院,他就能够看出这个剧院里面坐了多少人,比如说四百多人,只要一瞥就能看见。我当时问他你怎么知道的,他说我也不知道,不知道。他看一本书只要看一眼这一页,就知道这一页上有68个字。我问他你怎么知道的,他说我不知道。

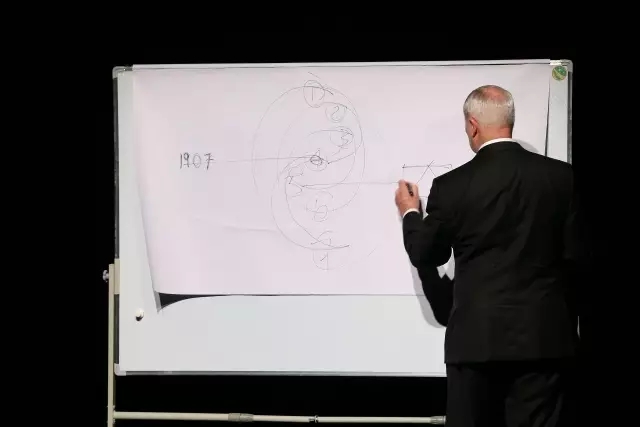

他所做的是我们常人所做不到的。他会画很多的图,比如说他会把我们地球上的所有陆地画到一起。他可以以非常快的速度捕捉到一个大的背景。我从克里斯身上学到的以这样一种数学规律的方式去思考,快速的去捕捉,感知这样一个大的背景,然后去创造出这样几何形状,这也成为影响我整个艺术生涯的一个重要因素。

6.建造一个精神中心

我告诉他这是一个城市的规划图。这个苹果可以说是一个城市的整体规划,然后苹果的核心是这个水晶,这个水晶可以反射出整个宇宙的颜色。就像是在地中海沿岸的一个中世纪的欧洲的小镇,小镇有一个教堂,这个教堂可以说是小镇的中心,然后所有的艺术家、画家、音乐家可以聚集到这个地方进行创作,去把玩音乐。

它是一个精神的中心。

7.不同时间的特质

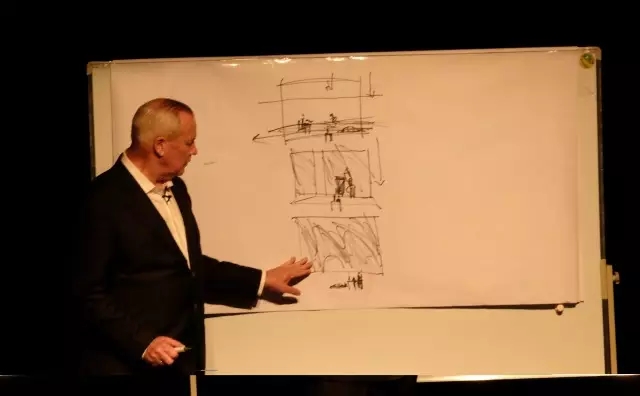

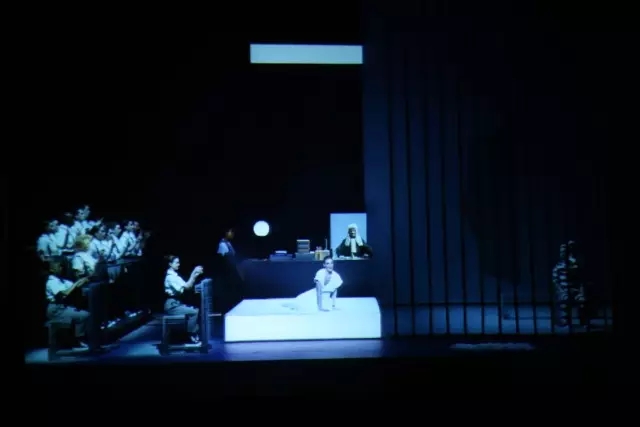

这个舞台其实就相当于是观众的一个直观的反映,因为在观众中可能有人打瞌睡,有人非常清醒,有人在想别的事情,然后这个舞台上的每一个元素都是在反映着这个观众当中的动作和发生的事情。

然后从这个舞台的上方的三分之一处降下来一把椅子。在第一场结束的时候,这个穿着黑色衣服的女士就站起来,把这个埃及雕像放到了舞台中间的这个椅子上。

第二场两边都是灰色的,中间是白色,并且放着这个高背的椅子。放着雕像的小桌子是离观众比较近的。这个椅子降到了舞台的三分之二处。在我所有的作品当中,里面都会有一个这样的椅子的元素。然后在第二场结束的时候,怪物就出现,在这张小桌子上放了一个中国的人物的古董雕像。

第三场整个是黑色的。最后一场的结尾,上面的那个椅子最终就落地了,在小桌子的旁边,桌子上就放着这个中国的人物的古董雕像,旁边是这个埃及的雕像。中间这个人是我在曼哈顿的一个地铁站碰到的人,他是这个房屋的一个漆工,后来我就把他邀请来,在我的剧中演出。他在新泽西的小的地方生活,从来没有去过剧院。

他在第一场的沙滩上走过,在第二场也是在舞台上有一些动作,第三场的时候,他就坐到了这个小桌子上,这个人是很像弗洛伊德的。第三场中像弗洛伊德的那个老人,就坐到了旁边的那个椅子上,前面放着两尊雕像,过来一个男孩就趴在了这个桌子旁边。

然后很多观众说跟弗洛伊德任何关系都没有,当然从某种意义上来讲,他们是对的。但是我从始至终一直在想着弗洛伊德。这张图是弗洛伊德68岁的时候,他的孙子就去世了。弗洛伊德就给他的女儿说,我现在有抑郁症,我从来都不知道我有抑郁症。就在那一年弗洛伊德又患上了癌症。在他生命终结的那段时间,他在伦敦对他的女儿说,我从来没有克服掉这样的一个抑郁症,好像内心有一块东西从此之后消失了。

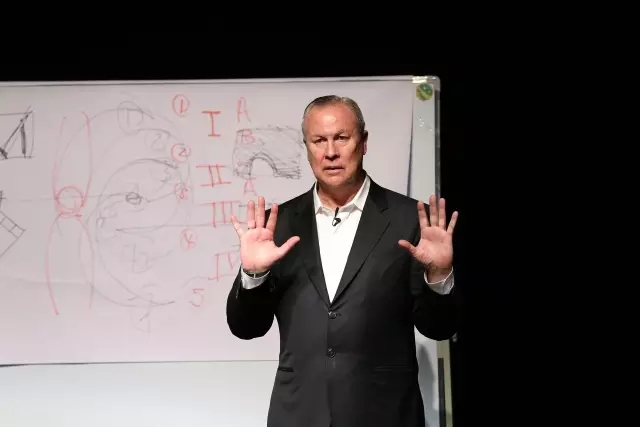

在白板纸上写下A和B。

A可以说是一条直线,它可以这么长。B这条线就这么短,但是从时间的角度来讲,这两条线是平行的。从第一场到最后一场,第一场是阳光的海滩,第二场这个图象变成了灰色,然后这些椅子慢慢地构成这样的图象,第三场是一个黑暗的洞穴,这三场可以说是代表了弗洛伊德人生的三个阶段,他的青年时期、中年时期以及他人生的最后一个阶段。

当然,如果是从历史教科书的角度来说,如果要讲述弗洛伊德的一生,当然不会这样去讲,这是艺术家做的作品,它是有诗意的。

8.沙滩上的爱因斯坦

C是有一个太空飞船,在不同的地方出现,可以进入更深的,更遥远的外太空。这次是在晚上,第三个幕间隙是在离观众很近的一个小屋子里。屋子里有一个非常大的床,床上打了灯光。时间对我来讲是一个垂直的线,从地球的中心一直延伸到天堂当中去,而空间对我来讲是一条平行的线条,所以正是这样时空的交错,构成了建筑最基本的元素。而你站在舞台上的时候,就是这样一个时空的交错。

9.结语

我的教育来自于街头和生活,如果我没有阻止这个黑人男孩,我的生活和作品不会发生转变,这些就是我艺术灵感的来源。而那个具有几何思维方式的精神病男孩,也激励我开始创作有台词的戏。这些生活的点点滴滴就是我的教育。每一个创作的“根”都来自于生活,我们自身的阅历会决定我们的选择,我们每一个人都是独一无二的。

我的方式不一定对年轻人来说有用,但是我希望你们用自己的生活阅历进行创作,而我分享的这些只是希望对你们能够有启发。有时候我们不知道该怎么走,但有时候我们知道我们不应该怎么走,那我们可以选择不应该的反方向走下去。