专业分类:学术前沿

05.26.2016

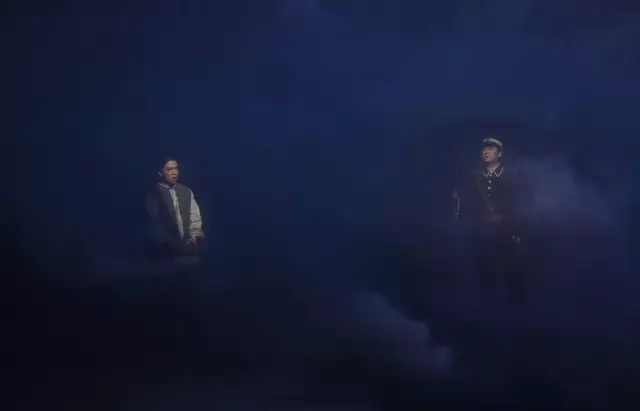

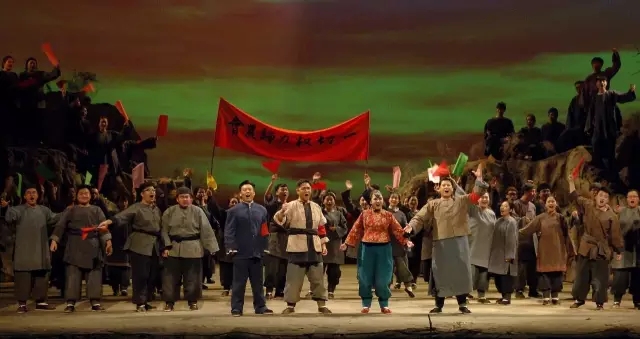

2016年5月21-23日,经过创作团队精心的筹备及排练,歌剧《白鹿原》首演于西安人民剧院,并将于6月22-23日在北京天桥艺术中心上演。歌剧《白鹿原》由著名作曲家程大兆先生编剧并作曲,以易立明导演为核心的新蝉戏剧中心担纲全剧制作。

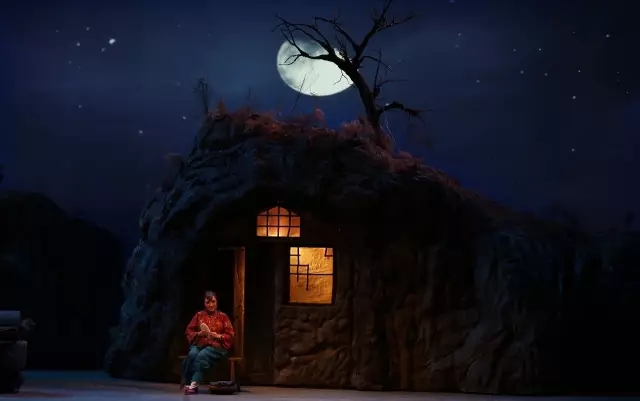

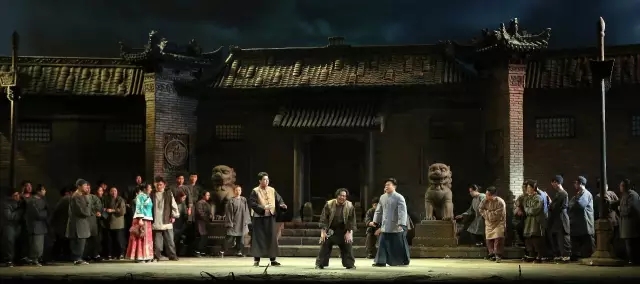

斑驳的窑洞、肃穆的祠堂、古香古色的戏楼、拔地而起的六陵镇妖塔……这些最能代表白鹿原上的建筑元素被搬上舞台。导演易立明作为当年人艺话剧版《白鹿原》的舞美设计,曾跟随陈忠实先生两度寻访白鹿原,体验原上生活,激发了无尽创作灵感。如果说话剧版《白鹿原》的舞台设计呈现出的是苍凉的土地与人的关系,那么此次歌剧舞台更注重“白鹿村”人与空间的对话。舞台主体风格讲求返璞归真,最大限度降低舞台与观众的疏离感。

记者对易立明导演进行了独家专访,让我们去深入探究,从著名舞台设计家的身份成功转换为导演,易立明是如何将自己的人生经历与哲学思考放置到作品呈现中?他的舞台美学思想浓缩着他怎样的戏剧思考?歌剧《白鹿原》的创作过程又有哪些幕后的故事?

(文中记者简称“赵”,易立明导演简称“易”)

赵:您作为这部歌剧的导演,有什么特别注重的方面?

易:首先演员要像话剧一样,行动性要非常的强,同时还要保证音乐的节奏音准,一定要有真实的感动,而不是唱一个音乐会。歌剧舞台的调度非常难,而且需要非常激烈。这部戏中调度非常清晰,演员还创造了很多调度,并非是我设计的调度,从人物内心里找情感,在情绪当中去找调度。这样的演员多一点,中国歌剧就会更生动一些。

赵:这部歌剧在世界首演后,感到还有何需要调整之处?

易:演出后的调整是必然的。如果不再调整只有二种可能性,一个是我们是天才,还要就是很差的作品,根本不用再浪费时间了。我们肯定会有很多的调整,根据观众的反应去调整。

易:这部戏的最终呈现是经历了重重困难,因为既有时间紧迫的问题,也有很多技术性问题。在这个西安人民剧院的剧场,实际是不适合演歌剧的,舞台尺寸太小,包括所有的切换景,费了很大的劲。而且放不下乐队和合唱队。

赵:舞台空间的不足,带来了哪些障碍?

易:这不是一个歌剧院,几次音响的故障都是由于收麦的回声。舞台空间太拥挤了。这个剧场已经是西安最大的剧院了,乐池连乐队都不能完全装下,所以无奈只得把大提琴手设置在外面,这也一定程度上干扰了演员,因为乐队位置太高了,声音都匹配都有问题。

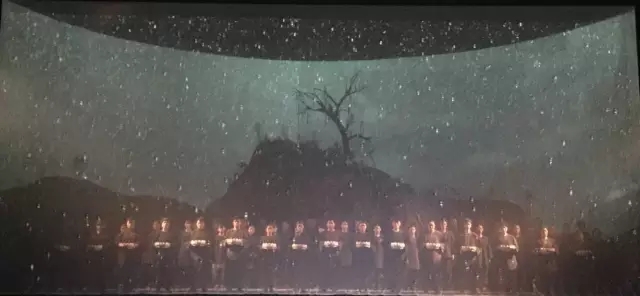

赵:最后面天幕位置的投影环形幕的使用,也是有为了收音功能的考量?

易:环形幕有二方面的考虑:一方面在非歌剧院的演出可以起到合声效果。这次用了反声PVC,是非常厚的PVC,对中高频的反射非常好;另一方面也为了把场景打开,因为这个剧场空间很小,这样的舞台设计可以适用于不同的剧场,例如在上海大剧院这样的较大的舞台上演出时,把环形幕打开一些就可以演出了。可以适用于在不同的剧场的巡演。

赵:让黑娃和小娥从观众入口走上舞台来,是刻意为之的安排,还是舞台空间的限制?

易:二个因素,一个是为了转景。编剧在创作中写到镜头一转,又到了祠堂外面的白鹿原上,舞台不可能在瞬间中换景,从祠堂的表演到白鹿原再到祠堂又嫌啰嗦,电影里可以这么切换画面,剧场中技术上这般处理。其二,在音响方面也为了更好听,从身后传来的声音仿若是我们正身处于白鹿原上。这样的声音与在舞台上也不一样,有所变化。而且在室外声音也很空旷,音色上也有变化。

赵:您以舞台美术的身份转作导演,您特别擅长视觉叙事,这次的视觉理念?

易:我对这部戏的二位年轻舞台设计的要求,就是这部戏需要具有泥土般结实的气质,包括灯光方面我也要求不要使用电脑灯,全部用常规灯,让大家忘掉灯光。灯光是做什么用?在这部戏中,是要让舞台更加的结实,而不是让舞台绚丽。

赵:所以这次用了很多常规灯,车台也是使用人工转动。

易:对,没有使用任何的机械。因为歌剧首先要考虑到声音,电脑灯在舞台上的声音也是很刺激的,舞台机械也常常会有干扰的声音。其实这次我们花了很多钱在地板上——铺了二层地板,让它更有弹性,使换景更加流畅,也有反音的效果,低频和高频的部分要多反一些,这种东西在中国歌剧导演当中是并不太在意的一部分,这是歌剧导演比起话剧导演,更应该关注的地方。首要就是传递歌手的声音,要符合歌剧的要求。

赵:谈一下这部戏多媒体视频的设计理念?

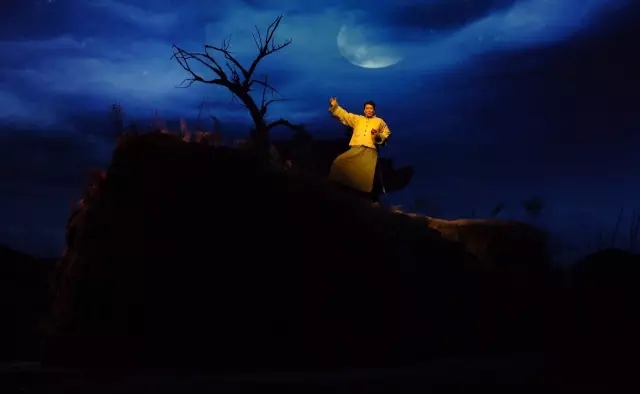

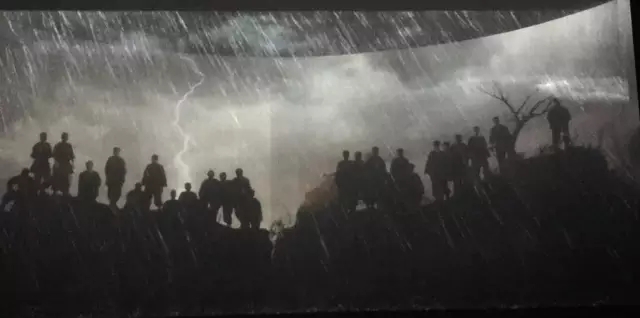

易:这次的多媒体技术做的非常好,并不复杂,都是云、星空、日月等等,用样板戏式的做法,跑云啊下雪啊很简单。但是我认为讲故事不需要虚张声势用很高的科技,这个故事也是扎扎实实忠实于这块泥土的,整体气质要一致。

赵:布景使用了非常写实主义的手法。还要很多在镜框舞台里特别像电影画面的呈现方式和层次感。现在也有很多3d舞台剧之类的演出,是不是借鉴了这些方式?

易:其实这些手段的运用也一点都不新鲜,这种运用是为了这部戏内在的表达。写实,白鹿原不写实就容易变成黑鹿园——它必须写实,写实对于一个创作团队是一个基本的能力,但是在写实的基础上不能只有写实,它得是一个方法,最后是要达到诗意的效果。那几个车台的组合也不写实,它的组合更多的是和我们创作的关系有关,祠堂为什么那么做?还是为了写实。歌剧你不可以让演员在距台口8米深去唱,演员没有超过舞台台口2、3米的表演,但是你不会觉得它太浅,还是舞台布景和灯光合作的效果,让观众觉得演员已经融合在里面了。

赵:6月会来北京天桥艺术中心演出,它的布景尺寸大小会有所改变?

易:会有调整,但是整体格局不会变。这就是这次舞台设计理念。

赵:音乐与视觉变幻——灯光、多媒体、布景切换的时间点等方面都十分强调节奏感。

易:这是导演基本能力,如果导演没有这个表达的节奏,则说明他的基本功有亏欠。

赵:舞台设计是否有边界?是否已跨界到舞台其他元素中,表演、导演?

易:没有边界。我作为导演,必须对舞台设计提出舞台理念,而要先于舞台设计对导演提出理念。你既然是导演,就是所有舞台都要交给你,对所有视觉呈现的部门(布景、灯光、多媒体、服装、化妆等等)你都要有自己的理念。当然这样会比较累一点。

赵:中国舞美家与欧美国际舞美家在设计观念与技术手段上有何优势与差距?

易:我在欧洲和美国做剧场的舞台设计比较多,我觉得中国舞台设计师都是能力超级强的戏剧工作者,从舞台的把控来说。但有一点不一样——我们的设计师总是感觉“油多不坏菜”,都是做得非常多和满。但是有时候你应该留出更多的空间给演员,歌剧需要留出更多的空间给音乐,这样反而是更好。

赵:对当代舞台美术的理解?

易:真正的戏剧,应该一拳头打过去后不像玻璃般碎掉,而是沉甸甸的,是戏剧很感人,而不是视觉很感人。当然视觉有时是戏剧表达的重要语汇,但是整体来说过于强调舞台美术对戏剧是有所损坏的。我在北大就曾做过一个演讲,曾提到“戏剧自从有了舞台美术就堕落了”。

易:古希腊时期的舞台美术其实就是剧场的变迁。而莎士比亚时代除了道具也没有什么舞台美术,为什么戏剧也那么好呢?因为那时大家有充分的戏剧想象力去理解语言,理解思想,真正有了舞台美术正是有了大歌剧的出现。可以强调舞台美术的表达,这没错,但是不能损害到戏剧艺术的核心,本质就是文学的表达。可以没有语言,但是一定要有文学。可以是无声的戏剧,可以做一个场景,但一定是转化文学的描述,还是这出戏这就对了。

赵:对于舞台高新技术的把控?

易:所有技术要为最终表达的东西服务时,自然就有了把握的能力。我们用的视频技术包括字幕都是最先进的技术,舞台理念、包括2层的地板,很多用在观众可能没有发现但是觉得很舒服的地方。包括灯光,用的染色纸没有一张是国产的,都是最贵的,光色就不会发飘,很结实,呈现返璞归真的效果。

赵:大家习惯于借助高新科技效果,但是这样做其实反而比较复杂,更花时间。

易:是的。

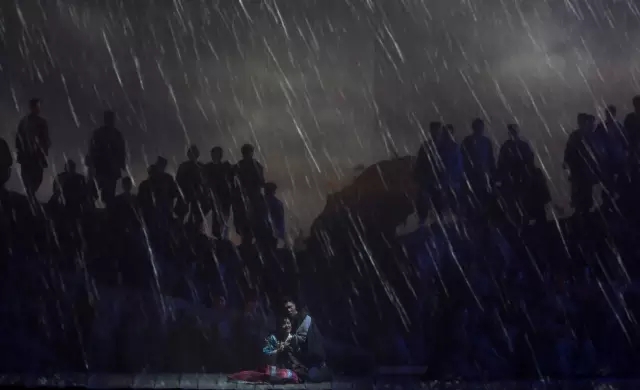

捕捉超越时空的白鹿精魂

小说《白鹿原》因其深厚的民族内涵,波澜壮阔的史诗风格和丰富细腻的人物刻画,赋予了多种艺术形式再创作的源泉。但在近年活跃的原创歌剧领域尚为“空白”。歌剧《白鹿原》的剧本改编程大兆把小说中错综复杂的家族社会关系浓缩为田小娥和黑娃的爱情与宗法传统的冲突,同时强化了鹿三这一人物的重要性。

要将陈忠实先生洋洋洒洒五十万字的“民族秘史”浓缩成一部歌剧,歌剧《白鹿原》所面临的最大挑战是如何避免“流水账”式的铺陈。易立明导演表示,“我们最终选择了去捕捉这部小说的核心精神——二十世纪头五十年间白鹿原上围绕着人和土地这一根本关系而生发出的、却又超越时间和空间的“白鹿精魂”。这一精神既非家族争斗或革命运动,《白鹿原》的故事是一个乡土中国转型的故事,更是一个我们如何成为现代意义上的中国人的故事。”

“真实”白鹿村搬上舞台

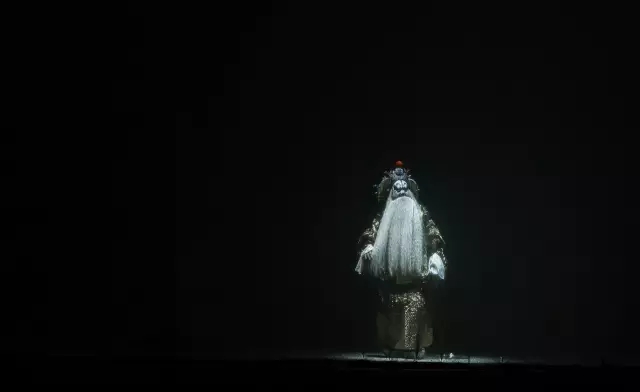

在创作之初,设计团队便赴原上采风,感受地貌与风土人情,拍摄白鹿原的天空,研究其建筑形态。考虑到歌剧的音乐呈现,舞台的最大亮点是建筑布景与环形多媒体投影的结合,白鹿原一年四季的天空变幻随着剧情的发展呈现在多媒体中,而布景的最大看点是由特殊聚合物垒砌的镇妖塔,在歌剧尾声的咏叹调中,随着小娥的魂灵飞升出塔,高达六米的宝塔在观众眼前轰然倒塌,此时高亢的秦腔划破上空……在小娥如诉的歌声中,大幕徐徐落下。导演表示:“我们运用写实与写意结合的表现手法,将能代表白鹿原的舞台元素有机组合,希望在建筑与空间的布局中唤起每位观众对白鹿原深处的精神归属。”

现代歌剧与陕西民间音乐的碰撞

作曲家程大兆满怀对原著的真挚情感,首次将编剧与作曲揽于一身,这样的创作方式得以有效规避因艺术理想与审美情趣的差异而出现“两层皮”的现象。歌剧《白鹿原》的音乐在整体的音乐布局与乐队写法上,将现代音乐技法、传统音乐技法与陕西民间音乐的元素有机结合,力求将原汁原味的原上文化植根于音乐语言中。

更为值得一提的是歌剧《白鹿原》中对于民族唱腔和民族艺术形式的独特运用。除了为人们所熟知的古老秦腔在最后一幕的高潮尾声处以特别的方式亮相登场,另一个陕西地区被纳入首批国家级非物质文化遗产名录的剧种——碗碗腔在歌剧第二幕呈现。起源于陕西华山北麓的华阴一带的碗碗腔悠扬轻盈,音律细腻声韵严谨。此番点缀于庄重大气的歌剧中,为音乐表现增添了含蓄婉转的审美情趣。