非常荣幸来参加这个中国舞台美术学会组织的如此高层次的学术活动。我现在在给上海话剧中心排连新戏,我是专门为这个活动,昨天(5月24日)从上海飞回来,然后今天参加这个活动,晚上再飞回上海继续排练。

我特别在意这个活动,一方面是因为舞美设计是导演工作的一个最重要的合作伙伴。舞美设计的艺术门类也是导演创作的最重要的合作部门。同时这个论坛的主题,这个戏剧舞台上的意象也是我感兴趣的话题,所以我觉得非常值得千里迢迢地回来一次。

我的演讲主题是中国式舞台意象的现代表达。话剧要有表层的好看,更要有内涵的品质。鸿篇巨制不是艺术精品的必要标志,“视听盛宴”有时候可能是“心理快餐”。

真正的艺术,是“发自内心深处,而又抵达内心深处“的,也即是发生在创造与接受之间的心灵对话和深刻交流。

只有丰富的情感和深刻的思想浸透其中,戏剧演出才会产生深刻的“意象”。

在中国经济“硬实力”获得令世人刮目的快速增长的今天,让世界感受到中国的“软实力”已经成了迫在眉睫的国家战略。在文化艺术方面我们可以做的事情,是让世界不仅认识中国文化艺术的源远流长、积淀丰厚,更让世界目睹有着这样深厚久远的基础底蕴的中国文化艺术同样有着现代生命力和现代感染力,让世界真切感受到中国文化、中国艺术、中国戏剧的“现代化的创造力”。

在过去很长一段时间里,国际演艺舞台上外国观众看到的多是中国的一些传统艺术形态,如戏曲、杂技、民族歌舞、民俗剪纸等。有一种说法,“越是传统的就越是当代的,越是中国的就越是国际的”,这话有道理但不能涵盖问题的全部。如果世界对于中国文化艺术、中国舞台演出的印象仅仅是由传统的文化信息所构成,世界并不会真正认为中国文化跟上了现代发展,因为我们没有真正进入现代化、国际化的文化语境。应该让中国文化既保有深厚传统又进入国际语境。达到如此的目的的途径有很多,在我个人的创作实践中,我追求一种叫中国文化结构的现代舞台意象,或者叫中国式舞台意象的现代表达。

话剧作为一种发端于西方的舞台艺术,自1907年传入中国,至今已经有107年。

中国话剧自上世纪50年代开始进行“民族化”的探索,包括焦菊隐、黄佐临、徐晓钟在内的许多前辈艺术家进行了大量的创作与深入的论述,至今已经有60多年。 时至21世纪,我希望在前辈们的成功创作和深刻阐释基础上,进一步拓展这样的可能性。多年来我一直在寻求通过“舞台假定性”进入戏剧演出“诗化意象”的境界。

事实上,在戏剧舞台上通过“假定性”达成意象创造的可能性很多,成功的例子不胜枚举。

而我这里说“中国式舞台意象”,不是通常意义上的“假定性”和“意象”。所谓“中国式舞台意象”,其重点在于,那是一种建构在中国传统文化艺术的元素、手法、意境、美感基础之上的整体性的舞台意象,这些中国传统文化艺术可以包括戏曲、绘画、书法、音乐、服饰、面具……

其中最重要的当然是中国戏曲,但它呈现出来的结果肯定不是戏曲本身,还可能完全不像戏曲,但却会通篇浸透着中国艺术的意韵,整体传递着中国文化的美感。而且毫无疑问,它应该是现代的,它由现代艺术的创造机制所组合,传递着现代的文化信息,内涵着现代的情感哲思。一言以蔽之,我希望在话剧舞台上创造一种集“传统意韵”和“现代品位”于一身的中国式舞台意象。

看过剧本的人,大概知道那个剧本的台词,80%以上都是内心独白,不是生活对话,所以我说这个演出几乎全部由意象化场面和意象化的表演建构起来的。

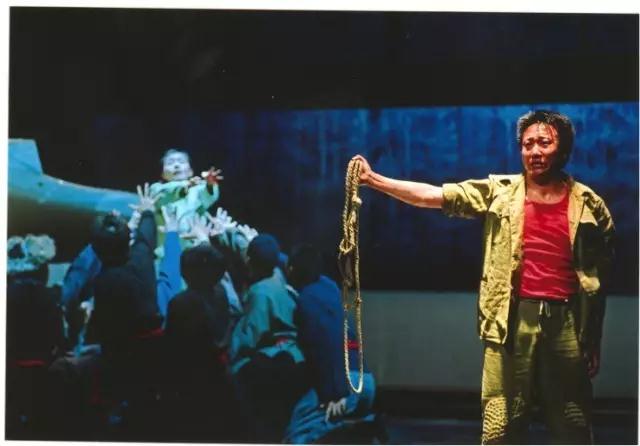

在中国传统戏曲中,常见以鞭代马,以桨代船,借某一物象的局部以表达人与物的关系,目的在于摆脱物象本身的逻辑束缚,以获得表达人与人的情感关系的自由。

《荒原与人》中的意象以此为根基,但显然比中国戏曲的传统表达有更强烈的情感和更深刻的思想。在表现于大个子对细草的欺辱的时候,以雨衣的缠裹表达二人肉体关系的强力控制和无望的挣扎。在表现马兆新用马耙犁送细草出嫁时,以缰绳代耙犁以表达二人情感关系上的纠结、撕扯和相互的折磨。

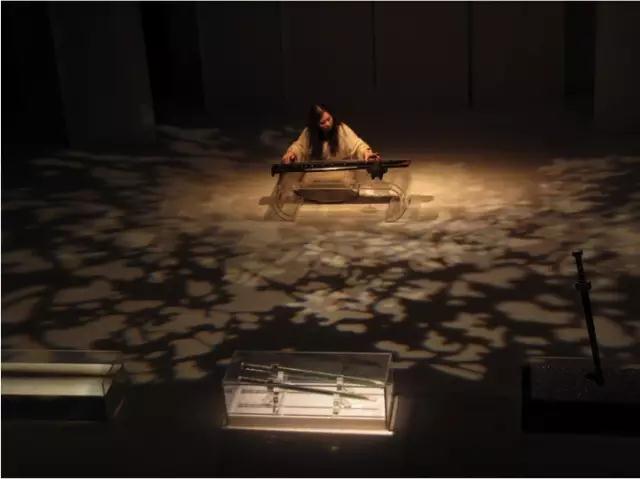

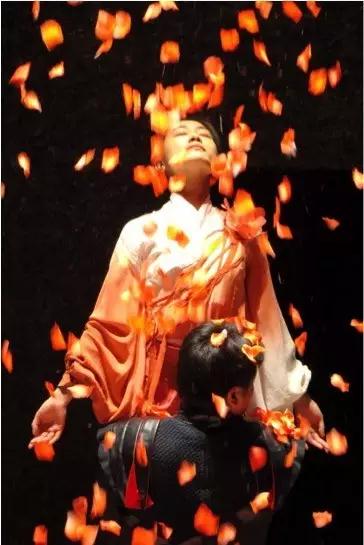

2007年的《霸王歌行》,我尝试使用中国传统艺术的多种元素和语汇与现代话剧表演的对接组合。

古琴现场演奏,在宣纸上制造中国绘画式的渲染效果、用京剧演员以京剧“唱念做舞”的方式与话剧演员同台表演、直接交流。可以说在《霸王歌行》的演出中,通篇充满了“中国式舞台意象”。

给人印象最深刻的意象之一,出现在大家非常熟悉因而也在观剧中非常期待的“别姬”一场……

扮演虞姬的京剧女演员一边演唱着脍炙人口的《南梆子》“劝大王……”,一边将仅穿白袜的脚浸入一池“血水”……然后边唱边舞,在由宣纸辅成的白色地面印上一串串鲜红的脚印……

表现项羽自刎乌江时,演员高声诵读一千多年后李清照的诗句“生当做人杰,死亦为鬼雄”,红如鲜血的液体喷涌而出,直至将悬挂的宣纸渗透、坠断、砰然落地。

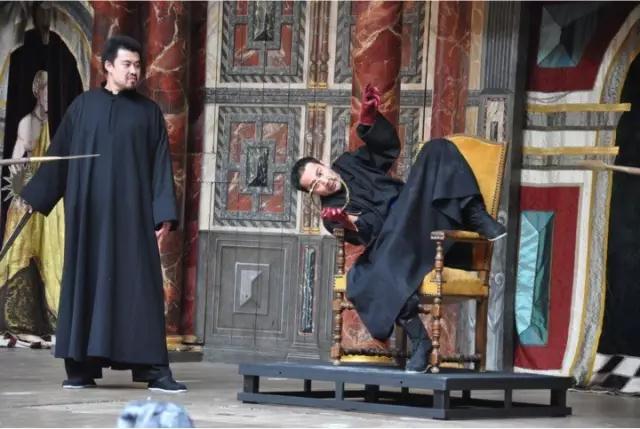

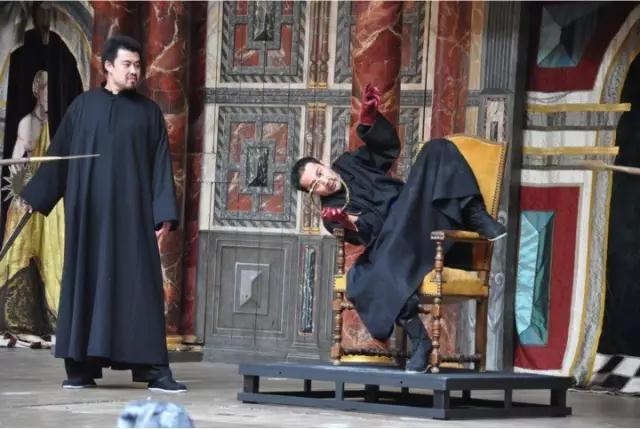

2012年,参加环球剧院为伦敦奥运举办的世界37种语言演出莎翁37出剧目的“Globe to Globe”莎士比亚戏剧节,我排演了《理查三世》。我不仅大量使用中国传统戏曲的舞台时空结构方式,再次邀请了京剧演员与话剧演员同台表演,而且尝试使用中国式思维——“阴阳太极”理论来解释和表达对理查三世这个邪恶人物的理解。

由于莎士比亚的世界性影响力,理查三世内心的狂野残暴与身体的残疾丑陋几乎是尽人皆知的,但《理查三世》这出戏肯定不是只有一种解释和处理的方向。我认为,“一个喜欢耍阴谋,弄权术的人,一个对掌握权力、享受权力怀有强烈欲望的人,是不需要任何生理上的理由的!”

我还认为:“任何一个现实生活中的人,当他被自己心中的欲望和野心所控制,当他试图使用非常手段去实现这欲望和野心,他就已经开始接近理查三世了。”从这个角度理解复杂人性中的险恶和残忍,理查三世也许可以被视为一个外部健全而心理残疾的人。

当然,国外上演《理查三世》“去残疾化”的处理也不少见,通常都就是把“残疾丑陋”这个外部因素直接去掉,让理查三世完全成为一个外表正常的人。而我却不愿把莎士比亚为理查三世打上的“残疾丑陋”这个标签完全丢弃。我要把理查三世塑造成一个具有中国式思维特点的象征性艺术形象:分别用两种状态来表现他的外部健全和内心残疾。

这两种状态的区分机制是“对白”和“独白”。莎士比亚戏剧语言的最大特点是对白与独白交替出现,这给了观众一个机会,可以交替看到人物的表面态度和内心想法,而莎士比亚为理查三世写的“独白”几乎全部都在鲜明强烈地表现他内心的邪恶念头,我们完全可以据此建立一个有充分戏剧合理性的状态转变机制……

“对白”状态时,理查三世面对的是他人,交流对象是外部世界,剧中人和观众共同看到他展现给世人的外部形象,即使不是气宇轩昂,至少也是俊朗洒脱,他自信,强势,思维机敏,能言善辩。

而当他处于“独白”状态时,理查三世面对的是自己,交流对象是自己的灵魂,此时观众应该能够看到剧中人或者说世人所看不到的理查三世的另一种令人惊悚的形象——肢体的扭曲痉挛直接投射出他内心的丑陋凶残!

当“再现人物正常外表”与的“表现人物丑恶灵魂”这两种表演方式在演员身上交替出现并刻意往两个方向尽力扩张时,当“健全”与“残疾”在同一个人物身上形成对立并多次转化时,这个中国版《理查三世》理查三世的形象就呈现出了一种非常有中国意味的“阴阳辩证”的状态,就像一个“太极图”,有阳面的白,有阴面的黑,两者相互对立却又相互依存,你中有我,我中有你,共同构成一个具有独特完整性的艺术形象。

这个也是请了京剧演员来演的安夫人,跟话剧演员同台的,也请了京剧演员去演一些像伦敦塔的杀手这样的场面。

我们选取了12个与剧情有关的词汇,如“权力”、“阴谋”、“杀戮”、“毁灭”、“欲望”、“死亡”等,请著名艺术家徐冰设计了12个“英文方块字”,书写于宣纸屏风之上。

每当理查实施他的篡权阴谋杀一个人,就有一条血红的颜色从纸上流淌而下。剧情最后理查三世被讨伐者诛杀,他临死前站上王座,手举王冠,厉声高喊莎士比亚为他写下的著名台词“一匹马,一匹马,用我的王国换一匹马”,背景上“鲜血”喷涌而下,浸透整个纸屏风,视觉效果触目惊心。

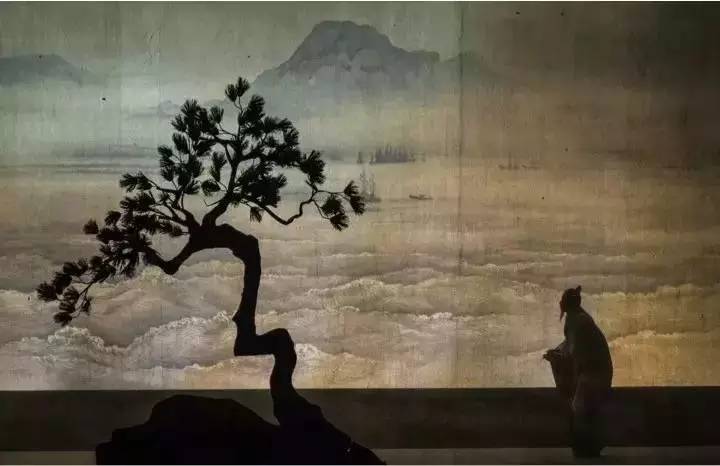

2013年排演的《伏生》,我尝试不直接用中国传动戏剧的外部形式,而让整个演出浸润在中国传统戏剧的意象神韵中。

因为我之前刚刚排了《理查三世》,那次我尽可能地用戏曲的方式,但又不是戏曲,而是一个很现代化的用中国方式跟西方戏剧对接的方式,只是尽量用一些戏曲的手段或者是空间的处理的方式。而在导演《伏生》时,我又要有意识地回避直接用戏曲的表面形式。

伏生》可以概括为这样的一出中国戏剧,叫做“从传统文化深处,走向现代舞台表达”。

我对其有三层的表述:

对文化的再认识,

对生命的深入挖掘,

对中国式舞台意象的创造。

对文化的再认识

伏生以特殊的方式在“焚书坑儒”的浩劫中保存了《尚书》。所以说因为中国历史上有伏生,中国文化中才有《尚书》。然而戏剧《伏生》并非只是为了讲述一个两千年多年前的孔门嫡传大儒如何传承儒家文化的故事,剧中伏生的文化理想是宽容相对、多元并存,不以一时一势的功利需要而取舍存废,这也许出自伏生本人曾经经历过的先秦文化“百家争鸣”的盛况,但我们借此表达的却是对现代文化观念的思考和感悟。

对生命的深挖掘

任何文化都是“以人为本”的,戏剧中的“文化”更是以人的深刻的甚至惨烈的生命体验来表达的。《伏生》剧中伏生以单薄的个体生命担起沉重的文化责任,而他的选择给自己带来的难处却是以自己亲人的离去甚至牺牲作代价,以他的人格、声誉、美德的彻底损毁作交换。

他更难以承受的是心中无法排解的情感自我折磨和道德自我控诉。这是一种生命无法承受之痛,但他却不能一死了之,否则之前的惨剧都将成为无谓的牺牲,为了他的“满腹诗书”,他必须活下去,他必须像一只老鼠甚至像一只蚂蚁那样坚持活下去,因为只有伏生在,书才不会亡。这种痛楚、这种惨烈,这种为了文化信念将自己送上祭坛的精神牺牲,形成了《伏生》最震撼人心的悲剧力量。

中国式舞台意象的创造

作为一个戏剧演出,《伏生》更有价值的地方在于,我们在二度创作中以几乎是竭尽全力地去追求“中国式舞台意象”的创造,意图结构一种更高层次上的“中国式舞台意象”的艺术表达。

《伏生》的中国式舞台意象表达,具有中国戏曲的神韵,却出离了中国戏曲的外形,演员们尤其是伏生的扮演者以及歌队演员身上,分明可以看到戏曲形体技巧的功底和戏曲龙套程式的影响,但却全然没有完整意义上的戏曲化外部形态。《伏生》中还有大量的中国传统面具、传统服饰、传统发式、传统音乐,但统统经过了现代化的变形处理而成为现代化的整合表达。

更典型的中国式舞台意象出现在那些戏剧情境尖锐、冲突强烈的场面,出现在人物内心复杂、情感激荡的段落,譬如:表现焚书,表现坑儒,表现伏生极其艰难的生命决择,表现伏生为了向临刑前的李斯揭开一个“惊天秘密”而背诵《尚书》……

中国式舞台意象,在《伏生》的演出中比比皆是,浸透内外,贯穿始终。这就像布景后部那堵由考古发掘现场重新组合拼装的厚重大墙,用中国文化的传统碎片,构成了现代艺术的完整表达。

什么是中国式舞台意象?

1中国式舞台意象,要在中国传统艺术、传统美学中浸润,更要在现代文化语境中表达。2中国式舞台意象,要充满中国情感和中国文化内涵。3中国式舞台意象,要注入当代的观察和当代的哲理思考。4中国式舞台意象,毫无疑问要从中国戏曲中汲取丰富营养,但又不是仅仅停留在简单套用中国戏曲表演程式和形式技巧的层面上。5中国式舞台意象,需要中国传统艺术的美学意蕴,同时需要创造现代化、国际化的艺术语言。

只有在这个层面上,“越是传统的就越是当代的,越是中国的就越是国际的”这句论断才有实际意义。

今天,我还要充满感激之情强调一句:

“中国式舞台意象的现代表达”的最终实现,其中一个关键环节,是与舞台美术家的深入、默契、愉快的合作!

谢谢大家。