2016年5月26日—30日,中国舞台美术学会代表团赴俄罗斯参加了国际舞台美术组织(OISTAT)剧场技术委员会会议,代表团由中国舞台美术学会副会长、国际舞美组织(OISTAT)中国中心主席刘杏林担任团长。5月27日,与会代表在俄罗斯剧协(戏剧联盟)驻地召开学术与技术交流会议,中国代表刘杏林以新技术与新艺术思维为题,结合最近20年中国在剧院建设、舞台设备的迅速增长的背景,总结自身周围的演出实践,提请大家关注技术发展对演出观念和表现方法的影响.

刘杏林在OISTAT莫斯科剧场技术会议上的发言,全文如下:

很高兴见到各位新老朋友和同行。作为一名舞台设计者和教师,请允许我从自身专业的角度谈论剧场技术.

随着中国经济发展和社会开放,越来越多的新技术因素出现在社会生活和戏剧领域中,便捷的电子和网络媒介、满目的视觉图像信息、拔地而起的剧场建筑和演出设备不断更新,呈现前所未有的态势。

▲中国各地新建的大剧院

据统计,近二十年来,中国新建和改建的剧场达300个左右,目前国内剧院总数已超过2000家。在几个经济发达的省份,新建造的大剧院数量甚至在10个以上。有国内专家认为,中国目前是全世界大剧院建设密度最高的国家。与之有关的还有,大量新的技术器材和设备涌入舞台演出领域,中国国内提供演出灯光音响器材和舞台技术设备的厂家,近十年间增加了近20倍,达到200多家。从每年在北京、上海和广州的大型器材展也可以见到这种繁荣。演出投资经费的明显上升,也使得演出和舞台美术的规模得以助长。

▲演出器材展会

所有这些,极大影响到包括戏剧活动在内的人们的交往方式,不能不使我们重新认识戏剧和舞台美术。新技术的意义是否仅止于技术层面?技术媒介的新是否等同于艺术创造的新?大的、多的、复杂的剧场和舞台美术形式,是否适用于所有演出?更重要的是,物质条件和技术进步,怎样拓展着我们的世界观,影响着我们的戏剧观和表达方式?在中国近年来的演出物质技术条件发展背景下,我和周围有限的戏剧实践,也不可避免地要面对这些问题的思考。

▲李建军/谭泽恩《美好的一天》剧照

演出中技术手段的选择,从根本上应该出于艺术和思想的表达目的,好的技术形式与表达密不可分。两年前,我的两位学生在他们导演和设计演出的《美好的一天》中,使用音频发射和接收技术,表达与社会生活密切相关的主题,营造了独特的观演关系;舞台上,十九个从社会上选择的普通人横向排开,同时讲述自己在北京的真实生活经历,每人分配一个频段,他们的讲话通过十九个不同的短波无线信号发射出去,观众进场前可以拿到一个收音机和耳机,在演出过程中通过调频收音机选择收听;剧场里,十九个人的声音同时开讲,一片人声鼎沸;而观众从耳机中听到的,只是其中一个讲述者的声音;观众通过手中收音机的旋钮自主选择,可以随时更换频道听到不同的讲述。这一技术并不算高端,但演出创作者恰当和独到地把握了技术与表达的关系,达到了新颖出色的艺术效果。

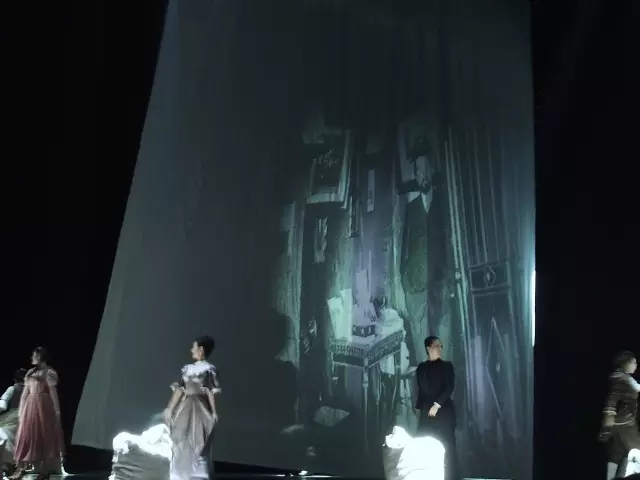

▲彼得罗夫/刘杏林《樱桃园》

2014年,我在与俄罗斯导演彼得罗夫合作的《樱桃园》中,尽可能节制地使用了投影技术:仅在幕间将契诃夫的老照片图像投在能360度旋转、高14米、宽10米的飘动白绸上。使之根据演出节奏浮现或隐去。用以强调契诃夫这部作品中时间的流逝。这种节制或慎重是因为,过去一些年里,投影设备的激增和使用成本的降低,无疑丰富和拓展了演出的视觉表现手法,但无可否认,随之也导致了某种盲目性,许多人不假思索地误认为,用了这种新媒介自然就是“新”,美国学者阿诺德·阿隆森曾尖锐地指出,这种投影技术的使用“不过是传统描绘性布景的替代品”。稍加回顾,我们就会发现,历史上那些在演出中使用投影的先驱,他们的实践往往超前于当时的技术提供。比如斯沃博达在尚无电脑编程技术年代,设计的多屏幕投影,在尚无网络图像信号传输的年代,就在考虑多频道视像实况转播。我想说,投影一类新技术设备的新,有其时效性,而且如果不是积极利用,那不过是产品研发制造者的“新”,而非戏剧艺术家创造的“新”。

▲刘杏林《孔子之入卫铭》

电脑网络、手机和遍布的商业广告等,使视觉信息的提供从未像今天这样丰富,视觉图像的获取日益便捷,舞台上视觉形象的直接描绘呈现,变得不再像过去那么新奇和激动人心。如何使舞台美术视像更含有潜在价值,即随着演出关系的演变超越表面形态,以有限的视觉元素达到丰富的传达。这些年来,我选择了与多和复杂相反的思路,在舞台设计实践中常常采用极简的视觉形式。这看似与新技术无关,但在很大程度上,确是受新技术背景触动和启发,也正因此,这样的手法似乎又有别于历史上的极简主义。2016年初,我为中国北方昆曲剧院设计的《孔子之入卫铭》就属此例。其中,“大象无形”的形式提炼,也是为了合于剧中中国古代哲人的宏观世界。我感到,在视觉信息充斥世界的当下,我们的艺术思维正受到影响和面对挑战。

▲刘杏林《孔子之入卫铭》

新技术的意义是否仅止于技术层面?技术媒介的新是否等同于艺术创造的新?大的、多的和复杂的形式,是否适用于所有演出?更重要的是,物质条件和技术的发展进步,怎样影响着我们的世界观,戏剧观和表达方式?

最后,我再次把这些问题向各位提出。因为在当代技术发展背景下,这些问题也许不只是中国的,也是世界同行所面对的。近日会下与几位不同国家的同行交流时,更证实了这一点。以上是我个人的经验和思考,显然并不足以提供充分答案,只是期待引起更广泛的重视,寻求更深入和有价值的结论。

谢谢!