戏韵画意

6月27日晚,“戏韵画意——中国戏曲舞台视觉之美”(请点击浏览)演出在中国戏曲学院大剧场落幕。这是首次将戏曲舞台美术史与戏曲表演融合在一起的一场集约式的学术性演出,堪称一本活的戏曲表演和舞台美术史的教材。

详解《戏韵画意——中国戏曲舞台视觉之美》

李威

策划/舞台总设计

《戏韵画意——中国戏曲舞台视觉之美》力图以镜框式舞台展现宏大历史跨度的,多风格的演剧盛况,以舞美融合表演的方式将不同历史时代的戏曲文物活化在舞台上。

舞台是一座流动博物馆,我们将中国戏曲舞台美术的宏大历史浓缩在一个有限的舞台时空之中,力图表现丰富多变的美和深厚的历史文化积淀。中国戏曲传统之美是在多年历史发展中积淀形成的,我们无法通过一出戏或者一个展览去表现和领略,因为任何戏剧的主题或者展览的规模都无法承载戏曲舞美传统浩瀚的历史。《戏韵画意》以时间为线索,将不同时代的舞台美术造型特色和戏剧审美思想呈现在一组组动态画面之中。

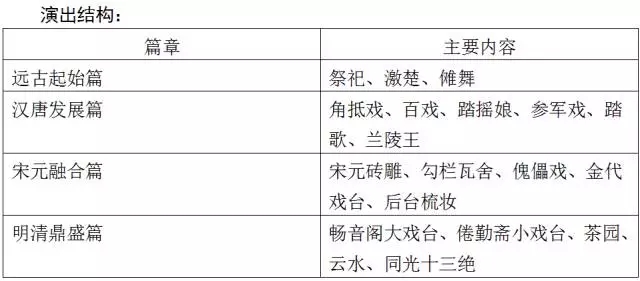

由于历史文献资料的局限,特别是形象资料的缺失,以往学者研究戏曲舞台美术历史更多地注重宋代以后,特别是明清历史的研究。研究成果也多是关于服饰与戏台考古方面,对演出空间(舞台设计)等方面研究也更多地倾向于宋代以后成熟的神庙戏台和民间戏台。《戏韵画意》试图以更加宽阔的视角关注戏曲舞台美术历史,从远古的萌芽阶段到汉唐高度发展的阶段,再到宋元融合成熟阶段,明清的鼎盛阶段。

无剧本无故事的演出形式

《戏韵画意》是以中国戏曲舞台美术大发展线索为主要结构,没有完整的剧本也不讲述故事,更不塑造人物。力图用戏曲文化底蕴和演员身体内在的张力感染观众。文献记载关于周代蜡祭,“子贡观于蜡。孔子曰:“赐也,乐乎?”对曰:“一国之人皆若狂!赐未知其乐也。”子曰:“百日之蜡,一日之泽,非尔所知也!……张一弛,文武之道也”。这段记载明确的记述了戏曲萌芽时代的感染力和观众的倾情投入。当时的演出没有剧本,没有故事,依然能打动观众。这里面的重要信息是远古时代表演就与观众建立了深刻的联系,并不依赖剧本和故事。《戏韵画意》试图回到中国戏曲传统的最远端,寻找戏曲演出最本源的动力那就是演员身体内蕴含的戏剧力量。演出舍弃情节和演唱,只用音乐、表演和舞蹈动作。

展现中国戏曲舞美传统的丰富性

中国戏曲传统是一个动态发展、绵延不断的脉络,每个时期都有丰富的演出视觉美。我们截取了四个时代风格迥异的篇章。展现不同时代演出的视觉美,就像浏览博物馆,多角度的理解中国戏曲舞台美术的传统。

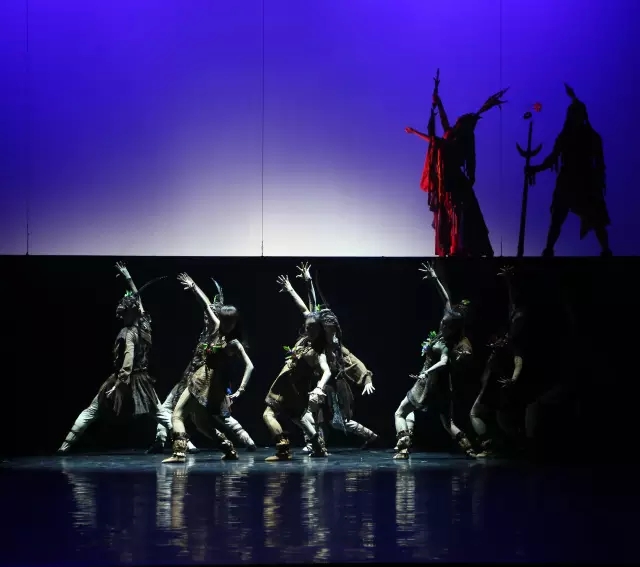

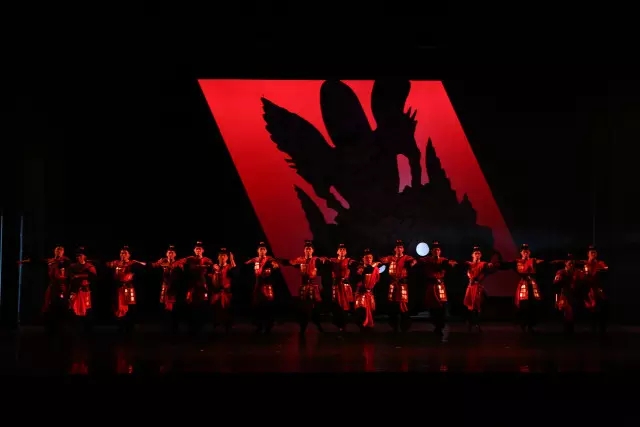

远古起始篇

远古篇以野性舞蹈的形式展现那个时代粗犷狞厉的造型美。《后汉书-礼仪志》中记载:先蜡一日大傩,谓之逐疫……选中黄门子弟,年十岁以上十二以下百二十人为侲子(古代驱魔的儿童)。皆赤幘(古代头巾),皂制,执大鼗。方相氏 黄金四目,蒙熊皮,玄衣朱裳,执戈扬眉。十二兽有衣毛角……因作方相与十二兽舞,嚾呼周遍前后省,三过,持火炬,送疫出端门……”。驱傩的模拟活动对于后世戏曲具有启示意义,傩祭也演变为傩戏。远古起始篇第三段重点表现傩舞的独特魅力。

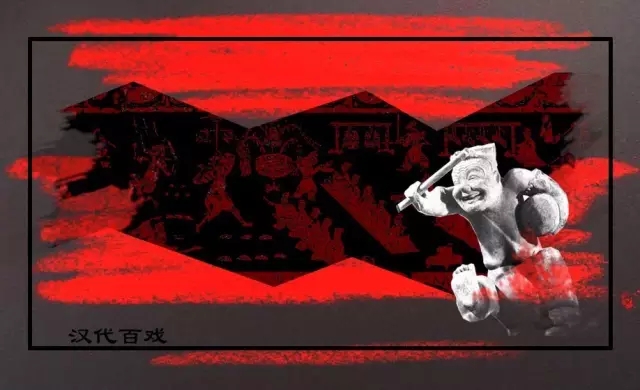

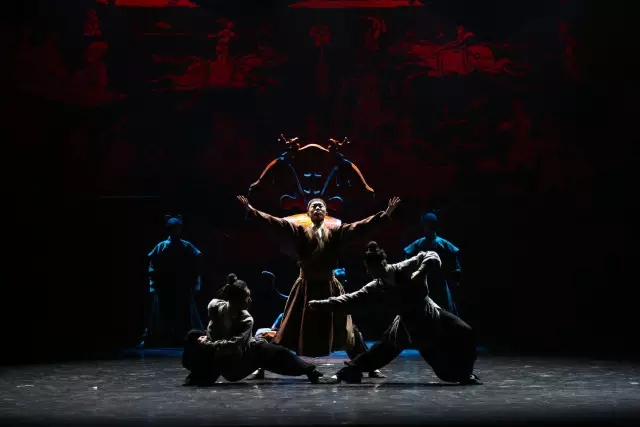

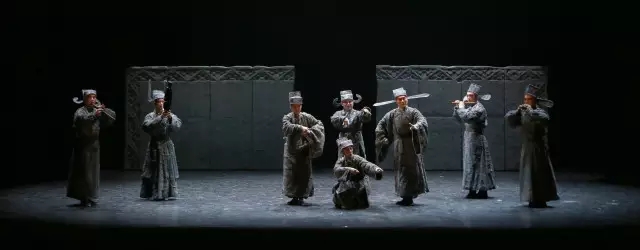

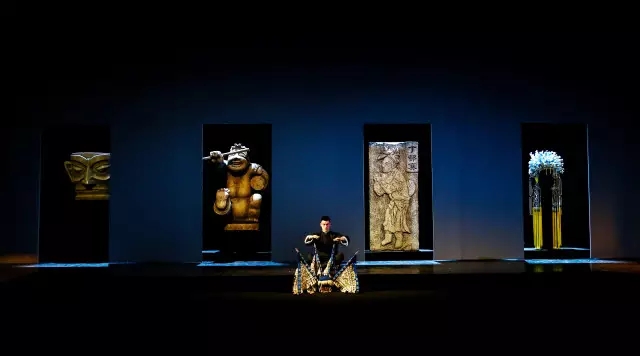

汉唐发展篇

汉唐篇表现中国戏曲舞美史重要的转折与发展,我们选择了汉唐时代典型的文物,点缀于舞台布景中,形成特定氛围,与演员形成对应关系。

始于秦的角抵戏发展为百戏,包括找鼎、寻幢、吞刀、吐火等各种杂技幻术,装扮人物的乐舞等。汉代的演出规模庞大,是现在的剧场艺术无法比拟的。百戏规模宏大,在张衡《西京赋》中就有这样的记载:“大驾幸乎平乐,张甲乙而袭翠被。攒珍宝之玩好,纷瑰丽以侈靡。临迥望之广场,程角抵之妙戏。乌获扛鼎,都卢寻撞。冲狭燕濯,胸突铦锋。跳丸剑之挥霍,走索上而相逢……”。规模宏大的演出场面今天无法重现。我们尝试将舞台天幕区用36米长的滚动画幕顺时针方向横移,配合演区的表演展现动态鲜明、无限延展的演剧场面。

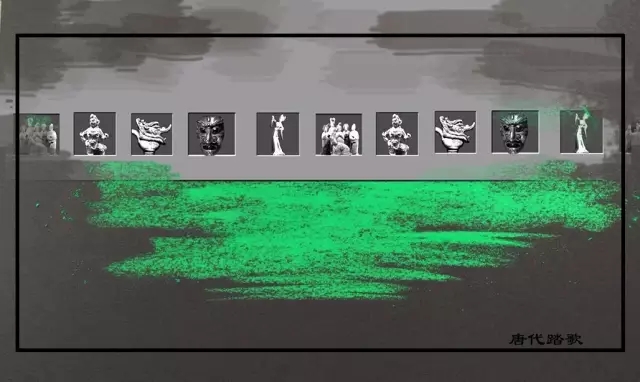

汉唐时期相继产生的歌舞、滑稽剧、说唱、杂技等诸多表演艺术,对戏曲产生了深远的影响。唐代的戏剧主要是歌舞戏和参军戏、《踏摇娘》《踏歌》、是当时的代表剧目。《兰陵王》在戏曲舞美史上具有重要意义。唐朝崔令钦的《教坊记》说:“大面,出北齐。兰陵王长恭,性胆勇,而貌妇人,自嫌不足以威敌,乃刻为假面,临阵着之,因为此戏,亦入歌曲。”

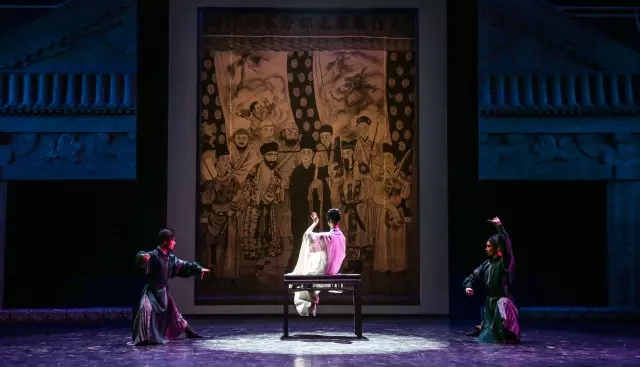

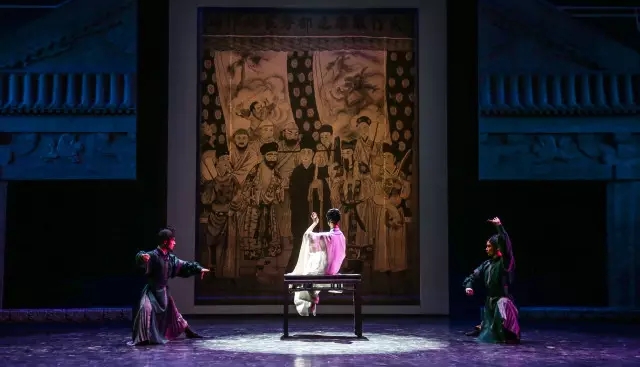

宋元融合篇

宋元时代的戏曲砖雕、勾栏、戏台文物是表现的重点。从北宋前期到明代前期这四百年时间里,中国戏曲的演出场地以瓦舍勾栏为主,神庙剧场为辅。因没有现存的文物说明勾栏的形象,我们选取了《东京梦华录》等重要典籍中关于勾栏史料的描述,以文字的形式展现。瓦舍勾栏把当时的各类时兴伎艺表演都集中在一起,宋人孟元老《东京梦华录》里提到的汴京瓦舍勾栏里的表演名目就有几十种,例如小唱、嘌唱、杂剧、傀儡、杂手伎、球杖踢弄、讲史、小说、散乐、舞旋、小儿相扑、掉刀蛮牌、影戏、弄虫蚁、诸宫调、商谜、合生、说诨话、杂扮、说三分、五代史、叫果子等等。在这种共同演出,互相影响的过程中,完成了戏曲艺术的融合完型。河南偃师出的丁都赛砖雕,描绘了宣和年间都城汴京的著名杂剧演员丁都赛演出时的情景,是最早记录中国戏曲演员的形象资料。山西侯马金代董氏幕中发现了金代的小戏台砖雕,及生、末、净、旦、丑五个戏俑,再现了我国早期戏剧表演形式。北宋末至元末明初,南戏形成并逐渐流传,成为中国戏剧最早成熟的形式之一。

山西洪洞广胜寺明应王殿元代壁画。画面绘有演员和伴奏人员7男4女,共11人,是一个散乐班正在舞台演出时的场面。这11人组成的场面,是元杂剧正末、外、净等脚色和鼓、笛、拍板等乐器伴奏者临场演出时的写照。画面上台额上方挂横标,台面为方砖铺地。这说明当时的戏剧舞台已较普遍。这幅壁画还反映了当时演剧所用的砌末(道具),有绣花的帷幕、幕上绘图两幅,右边一图绘苍松为背景,左边一图绘一壮士右手执剑,两手张开作斩杀状。舞台上方除悬有表明演出戏班的横额之外,还置有供给演员表演的朝笏、刀、扇之类的砌末,都经过美化加工。这幅壁画标志着戏曲舞台美术中的重要形式,即门帘台帐的舞台布局基本成型了。

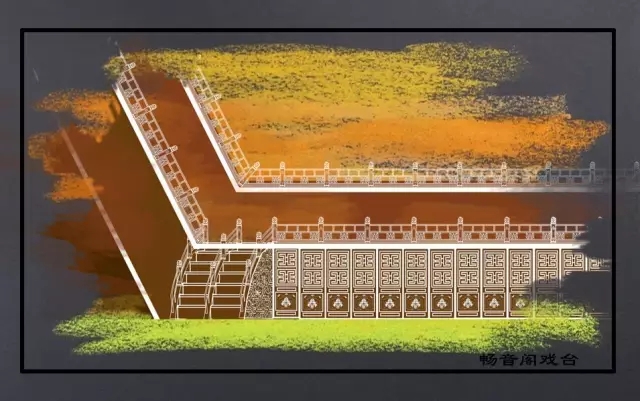

明清鼎盛篇

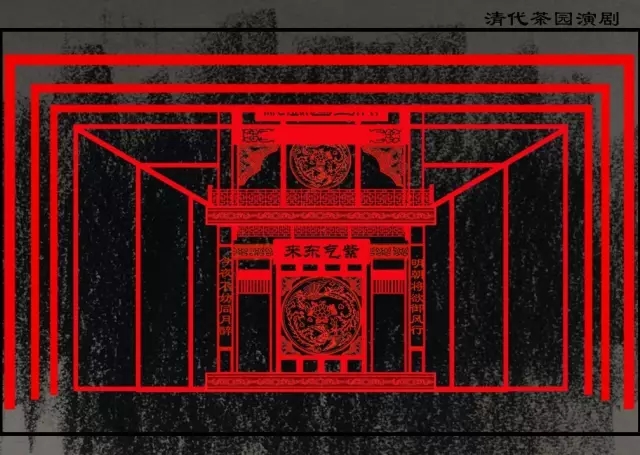

明清时期中国戏曲得到了空前的发展,进入到了鼎盛阶段。就舞台美术史来说,标志性内容是清廷的演剧盛况和清代茶园剧场的产生。明清鼎盛篇重点表现清代宫廷演剧的盛况和茶园演剧的魅力。

清乾隆年间,宫廷戏剧空前繁荣,他下诏扩充宫廷演剧机构,把“和声署”迁移到南花园,改称“南府”,演剧活动频繁。清代宫廷开始用昆曲和弋阳腔演唱传奇和杂剧,以及宫廷大戏《升平宝筏》(西游记故事戏)、《鼎峙春秋》(三国故事戏)、《昭代箫韶》(杨家将故事戏)等,每本大都是240出,需10天方能演完。清代宫廷戏剧大都是鸿篇巨制,虽然思想平庸但人物众多,情节热闹。清廷先后在皇城、御园、宫阙内修建了四座高大雄伟的戏台,故宫宁寿宫畅音阁戏台是代表。

清代重要的商业剧场是戏园,也叫茶园酒楼,北京曾出现庆和园、同乐园三庆园等七大名园。戏园之结构在一座方形或长方形的封闭式大厅内顶端建有一座伸出式戏台, 有上下场门,常有对联。戏台前方大厅中间为“池座”,其间摆设许多条桌。周围三面为二层看楼,下层为“散座”,上层靠近戏台之处设“官座”。戏园具有独特的意义,从戏园里孕育出众多杰出的戏曲表演艺术家,终于使以京剧登上了大雅之堂。

《同光十三绝》是戏曲舞美史重要的形象资料,该画绘有老生、武生、小生、青衣、花旦、老旦、丑角,是清代同治、光绪年间徽班进京后扬名的13位著名京剧演员。该画所绘人物形态自然,各具表情,衣帽须眉,真实细腻,通过绘画中演员之扮相、面部之表情及服饰之特点等, 生动地展现出每位演员的人物性格特点。

序幕和尾声

我们将序幕和尾声安排在相同的情境中(博物馆)。序幕由布景迁换组成。在音乐中,从明清戏楼茶园的绝美风貌到宋元瓦舍勾栏、戏台的繁盛景象,从汉唐百戏表演的喧闹声嚣到远古歌舞祭祀的悠远踪影,勾勒出戏曲舞台美术灿烂绮丽的演化轨迹。尾声表现中国戏曲舞台美术在近现代戏剧格局多元化的趋势下,正在以新的面貌呈现在越来越国际化的舞台上,深厚的中国戏曲文化底蕴,日益成为现代舞台美术内在的精神动力。

手稿

主创谈

曹林

监制

中国戏曲舞台的样式丰富多彩,经历了数千年的发展与变迁,形成了多种多样的演出环境。这台演出,首次以中国舞台美术发展历程为线索,以舞蹈为形式贯穿全剧,展示中国传统的、民族的戏曲舞台样式发展全过程。尽管淡化了剧情和台词,观众却能直观的看到中国传统戏曲的演出环境。并非大家认为的只有一桌二椅、出将入相。以舞蹈和戏曲形体的方式来演绎,非常符合中国戏曲的写意性。也能彰显中国戏曲学院多剧种办学,综合专业并举的优势。这在中国演出史上是史无前例、意义重大的。

中国的审美体系是独特的,同时也是被世界所认可的。如何“面向未来、面向国际”,这次的创作给今后的开拓和创新带来很多启示。随着不断的积极探索,将会出现更多崭新的、具有现代意识的、中国特色的舞台样式。

李永志

策划/总导演

一部中国戏曲舞台美术史,实际上是一部中国戏曲舞台表演发展史。从历史发展角度看,戏曲表演发展的每一个阶段都离不开演出环境和演出场所的支持;从美学角度看,“景随人移”也充分说明表演与舞美之间的血肉相连的特殊关系;从舞台形体表现角度看,戏曲服饰和道具的可舞性更能说明两者的紧密联系。以往我们的学习研究,总是通过文字和图片的形式来总结戏曲舞台美术史,这一次我们融合视、听等艺术手段来向大家展示中国戏曲舞台美术从诞生到成长、从发展到成熟的历史演变过程。这既是一种创新,也是一种特殊的总结形式。

马路

策划/灯光总设计

灯光进入到剧场是因为需求,是一种从被动到主动、从完成任务到进行创作的转变。诚如人真正需求的是光和热,有了光和热的支撑,生命才得以安详,之后才能有艺术、有戏剧。

在戏剧中,灯光从最开始的完成任务到开始艺术创作,完成各种场景的渲染和烘托,有很多主观创作的空间,它可以灵活气氛,丰富舞台表现力,不管是从视觉、画面、时间,灯光的可控性、操作性、表达性都是丰富多彩的。所以它在舞台空间上的活化处理对戏剧有着非常重要的作用。

灯光在视听方面完成的工作,正是戏剧以及观众欣赏所需要的,在教学和艺术创作过程中,除了戏剧气氛之外,为了创作团队、观众团体的需求,需要把灯光和戏剧有机的结合在一起,这样灯光才有灵魂可言。戏剧是综合艺术,各个因素缺一不可。各工种部门之间都有自身的条件束缚制约,要做出令人满意的作品就必须在观察全局之后,彼此协调,向共同的方向努力。

彭丁煌

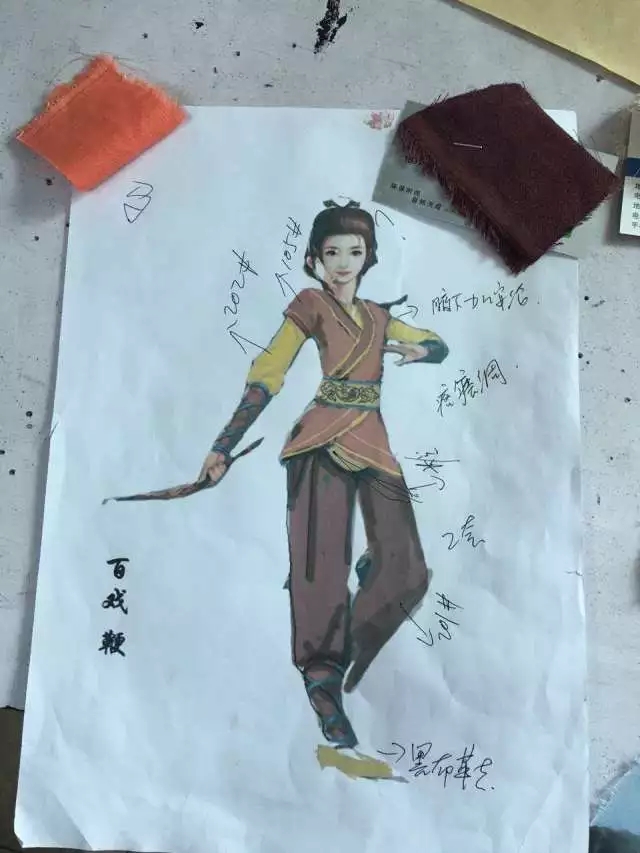

服装总设计

这部戏是以现代舞台手法表现从远古到今天舞台美术和表演艺术的宏伟发展史,在服装设计上主要以还原当时真实服装,再进行艺术创作,在设计前翻阅了大量资料,收集了许多相关的图片,每一时期主要通过面料的肌理效果进行意象化处理来表现当时的服装特点,力图在一个有限的舞台空间内呈现历代戏曲舞台服装服饰多样化的美和鲜明的特点,勾勒出戏曲舞台服装造型风格与历史不同时代交织的演化轨迹。

成品&手稿

远古起始篇

汉唐发展篇

宋元融合篇

明清鼎盛篇

序幕和尾声

《戏韵画意——中国戏曲舞台视觉之美》是中国戏曲学院舞美系与表演系师生的联合教学实践成果,创作历时将近两年,舞美系和表演系的多位(近350名)教师和本科生、研究生参与了本项目的创作与演出。创作过程锻炼了两系师生的史学研究能力和舞台创作能力,是联合教学实践成果的集中展现。