今天,学会平台选编《中国第三届舞台美术展论文集》中的《不信东风唤不回,不容青史尽成灰——一组关于“革命”主题的舞台设计》一文,供广大舞美同仁交流学习。

自2006年到2011年,我连续设计了史诗剧《红星照耀中国》(2006)、话剧《战神1948》(2009)、《开天辟地》(2011)、《黎明1949》(2011)和舞蹈诗《红》(2011)等5台关于“革命”主题的剧目。

《红星照耀中国》所描述的是红军长征到达陕北之后的一段历史。那是一段值得怀念的历史。这个戏是根据埃德加·斯诺的著名报告文学《红星照耀中国》创作的。

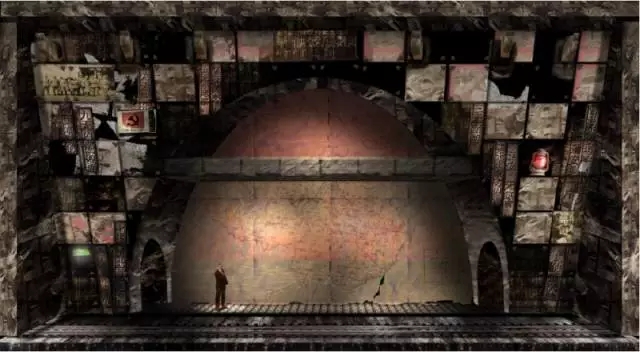

▲《红星照耀中国》设计图 绘图:王欢

戏写得非常空灵,也很诗化。戏的上半场主要事件发生在上海,下半场戏则在延安。场景也很丰富,有上海、内蒙古、一•二八淞沪战场、黄土高坡、延安窑洞、陕北前线等大概十四、五个场景。

我选择了一种比较传统的方式来处理场景的变化,其中有几场处理得非常精彩,自己也很满意,比如:淞沪抗战,宋庆龄会见斯诺,主席和斯诺住的窑洞,最后的谢幕,等等。

我在延安的书店里找到一本书,书名叫做《三十七孔窑洞与红色中国》。陕北(窑洞)是濡养、庇护过我们党和军队的土地,中国共产党党中央在此坚持了13年,领导了全国的抗日战争和解放战争;这是全国最进步的地方,也是革 命青年向往的圣地; 在1947年3月19日到1948年3月23日的一年零五天中,毛主席率领“昆仑纵队” 转战陕北,其间共住过三十七孔窑洞。就是从这三十七孔窑洞中,走出了一个崭新的中国。

共产党在陕北和延安的十三年,为中国革命的最后胜利在政治、军事、文化、经济等各方面作了最彻底、最全面的准备,可谓共和国的摇篮。

所以,我认为我们现在可以名正言顺地把“窑洞”作为我们的形象母题了。它为我们构成了一个形象系统的指向,即陕北、延安、窑洞。

窑洞,是陕北的象征,也是延安的象征,更是中国革命的象征!如若不然,红星又何以会照耀中国?!它又是一座纪念碑,上面应该记录着这段历史中独特的形象、文字和图片等元素。比如剧中重要的象征——江西瑞金制造的火柴盒;还有当年黄炎培先生对延安的描述,我想让那些细心和有兴趣的观众在开场前或者中场休息的时候来读一读。

▲《红星照耀中国》设计图 绘图:王欢

有了信仰和理想的支撑,形象本身就产生了强大的张力。

结尾的谢幕出乎许多观众的意料。当路易•艾黎说完全剧最后一句台词之后,舞台收光。黑暗中,天幕上亮起了一颗红星,紧接着,人民大会堂的穹顶满天繁星般的灯光围绕着这颗红星一层层地打开,一直延续到舞台两侧拱形檐侧幕装置上。同时, 毛泽东、周恩来、宋庆龄和剧中的人们从舞台深处、从陕北的山沟和黄土高坡上向观众走来,他们一直走到舞台的最前沿,然后他们一字排开,向观众鼓掌致意,演出至此结束,演员谢幕。

▲《红星照耀中国》设计图 绘图:王欢

我自己认为这个结尾的场面处理的还是相当令人震撼的,象征着权力的改变和新中国的诞生,它有效地提升了这个戏的舞台美术的形象表现力,并使得观众在全剧结束的时候得到了情绪和理性上的升华。

后来有评论称这个戏“场面磅礴”:

一进剧场,映入眼帘的是一个9米高的巨型窑洞,洞上镶嵌着印有镰刀铁锤的火柴盒、马灯、红军当年的旗帜与照片。透过窑洞是一张埃德加•斯诺用过的微微泛黄的巨幅中国地图,在米黄色的灯光下,北平、上海、西安、延安这几个加了红圈的城市格外显眼。戏未开始,一种历史感已扑面而来。大幕拉开,一个个历史场景组成了一幅长篇卷轴:十九路军四行仓库战场、内蒙萨拉齐草原、延安红军大学……体量庞大的窑洞与写意的舞台空间有机结合,产生了一种大气磅礴的美。

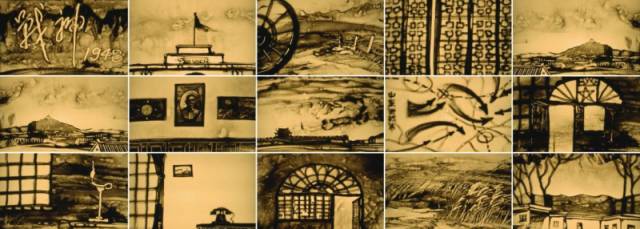

《战神1948》的舞台美术最大的成功和创新是使用了沙画这种艺术形式。

沙画是近几年出现的一种具有流行艺术特征的绘画形式,通常以视频的方式进行传播。由于材料的原因,沙画在作品表现的过程中会产生较强的现场感和表演性,作者要亲临现场,即席挥沙。

由于作品自身的不可保存性,必须依赖其他媒介予以保存和传播,如影像或照片,又令其获得了一种现代性。另外,沙画的画面具有运动性,它可以在前一个场景上迅速地叠画出另一个场景,这种转换的方式堪比影视的场景转换,也是其他绘画形式不可能做到的。

我认为,沙画有可能为我们提供了一种直接表现场景转换的可能性。它将有助于实现舞台美术创作者在现场的存在感和表现性。“我”在现场,“我”要说话,这是多少舞台美术家梦寐以求的梦想啊!

剧中,作者安排一个剧情的叙述者;演出,我要让自己成为历史的叙述者。实在是对历史胡说八道的人太多了!

在这里,空间的变换不再是常规的迁换,而是瞬间的消逝和新芽破土般的诞生。20世纪40年代的后半段,是中国共产党历史上最为荡气回肠的一段历史。从转战陕北到三大战役,以史诗般的壮丽谱写出了人民共和国诞生的序曲。我想象,剧中的场景当如此表现,在上一个场景结束时,出现了一只巨大的手,在一挥一抹之间,一场战役、一段历史、甚至一个朝代消失了,不见了!而随之出现的,是新的历史与新的时代!而这种表现旧时代消失与新世界诞生的手段又同时体现出了中国人民解放军将领 何等的智慧和豪气!

▲《战神1948》背景沙画稿 绘画:高赞民

第一次与导演讨论舞美构思。那一次已经提到了使用沙画的构想,虽然导演对此表示了赞同,但是看得出来,这仅仅是一种礼节性的表态。因为更早些时候,导演曾明确表示过,本剧不使用多媒体手段。何况当时还只是我的一种构想而已,并没有更具说服力的方案。

经过三个多月的努力,舞美创作方案顺利形成,沙画成了此剧不可替代的重要语汇。

另外,以伪装网为主要形象的空间造型,简练有力,恰到好处地体现了战争主题戏剧的造型特征,烘托出浓厚的战场气氛。

▲《战神1948》剧照 摄影:杨光

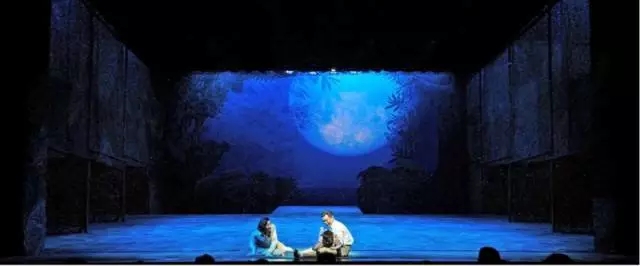

戏的最后,天幕升起,天地之间,明月高悬,鸟语花香,天伦之乐。

▲《战神 1948》剧照 摄影:杨光

《开天辟地》,原名《谁主沉浮?》,这原是作者孟冰专门为上海度身定做的,因为中共“一大”是在上海召开的。

讨论创作时有一个经常被提到的名词,谓之“穿越”。所谓“穿越”,就是让彼时的会议代表与此时的时尚青年,同处一个空间,因为在年龄上,他们同龄。

但是,“穿越”能够成为这个戏的核心价值吗?也许它会很有趣,可是它经不起追问。让彼时的代表推开此时的窗户,从舞台的行动上看,确实是一件有趣的事。现实的问题是,当我们真的让他们推开了那扇窗,真的捅破了那层窗户纸,他们将会说什么?我们又将如何作答……

我们这一代人好像学习过无数遍的中共党史,所以对党的历史基本上了如指掌。看如今,原本势成水火的两大阵营隔街共处,相安无事,也算是当今和谐社会的一大奇观了。人在感叹之余,不免心生悲悯。

在褪去了信仰的狂热之后,留下的就是宗教般的信念。中共“一大”的召开,制定了党的纲领和党章,指引了中共90年的奋斗历史。当然,革命的历史并非一帆风顺,斗争的道路也亦非坦途,其中有挫折,也有失败。时至今日,我们最缺乏的当属革命的理想与信仰。所以,纪念建党,纪念“一大”,就是要找回我们心中已经退去光环的光荣与神圣。

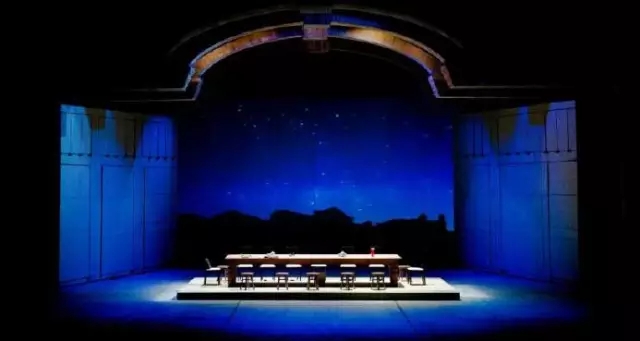

重建信仰,需要一个场所,也需要一种仪式。中共诞生于石库门的弄堂内,经过处理,放大了的石库门的拱顶便有了教堂般的宗教感和神圣感,同时,可开合的石库门构成了舞台空间的纵深感,让今天的观众“穿越”到彼时的时空。

《开天辟地》是一部政论体话剧,政论就要说话,说话就是开会,而“一大”留给我们的形象遗产就是一张桌子和若干把椅子。

出席中共“一大”的代表有13人。意想不到的是,这个场景和场景中的人物数量与达芬奇的名作《最后的晚餐》竟然是如此的契合。不同的是,他们是在吃饭,我们是在开会。这是一个奇异的巧合,令人浮想联翩。设计师是不会放过这个天赐良机的。于是,桌子的长度规模被设计到了极限,长达4.2米,横贯舞台,桌子周围放了13把椅子,整个场景显得工整、庄重、大气、神圣,极具仪式感。从效果来看,这个手法运用可谓一举三得,既符合历史的真实,又有经典作品的象征,同时,一桌若干椅的设置,也符合中国式的戏剧审美。

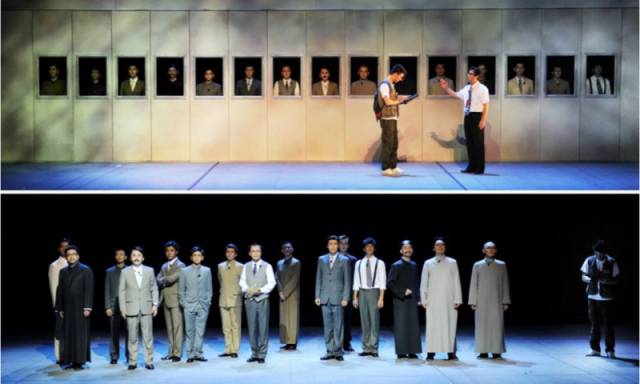

▲《开天辟地》剧照 摄影:杨光

在戏的开头,为了强化观众的“穿越”感,为中共“一大”的所有代表设计了一排真实的肖像。当剧中现代青年的雷子凝视这群肖像时,肖像在瞬间复活了,走出了镜框,进入了现代的时空。

▲《开天辟地》剧照 摄影:杨光

剧中,会议的场景多次出现,车台将会议时而贴近我们,时而又远离观众。看着这些代表们时而清晰又时而模糊的争论与激辩的身影,似乎在不断地敲着我们的脑袋问我们:究竟谁是犹大?

▲《开天辟地》剧照 摄影:杨光

1949年,是国共两党博弈的收官阶段,中共在军事上的胜利已无任何悬念。熟悉中共党史的人都知道,这决不仅仅意味着军事战略的胜利,而是人民和人民战争的胜利。淮海战役,60万对80万,怎么就把这锅“夹生饭”吃下去了?国民党想不通,美国人也想不通,可能现在连我们自己也想不通了。但是,站在人民的立场上,用毛泽东思想和人民战争的思维,根本就不是什么秘密。陈毅元帅曾经说过一句著名的话:“淮海战役的胜利是人民群众用小车推出来的!”

▲《黎明1949》剧照 摄影:杨光

作者和导演在阐述作品时,反复强调这是一个关乎民生的主题。也许到了生死存亡的关键时刻,毛委员长确实感觉到了民生问题的紧要和迫切。戏中,毛泽东和蒋介石之间有一段对话,蒋介石为自己开脱,因为你毛泽东捣乱,所以我既没有时间,也没有精力去关注民生问题,所以才被你占了江山。毛泽东回答:蒋先生,你又错了,如果你把民生放在首位,那就不存在腾不出手来的时候。

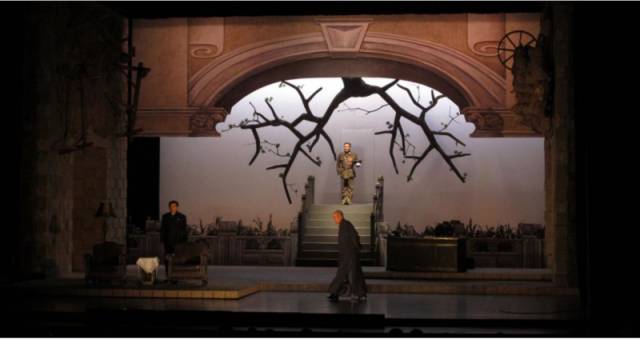

因为有象征博弈、表现对峙的思路,所以利用木质的排列方向,使舞台隐约呈现出一种棋盘的感觉。舞台上有三组悬在半空中的形象,上场门是战争的残垣断壁;下场门是农家院内的磨盘、独轮车和装满粮食的麻袋;正中有一棵老树,向着观众的方向刺破了天幕,寓意中国这棵老树即将生长出共和国的新芽。在表现蒋介石阵营这边时空的时候,舞台垂下一块酱紫色的幕,透过幕中间的缝隙,可以看到几枝老树的枝干,幕的前面悬挂着一个倾斜的镜框,营造出封闭与没落的气氛。而表现解放区这边的时空时,天幕呈现的是晴朗的天空和长着茂盛庄稼的大地,营造出勃勃生机的景象。几组车台,迁换出中共中央西柏坡驻地、南京总统官邸、中山陵、陕北西坳村等不同的场景。

▲《黎明1949》剧照 摄影:杨光

舞蹈诗《红》是献给建党90周年的作品。作者用舞蹈的语汇,描述了党的历史、 党的奋斗、党的光荣,当然,也包括党的“困难”,尤其是当下执政的“困难”。

如何赋予一部舞蹈诗的舞美以思想的意义,对我来说,是一个需要研究的新课题。

不过,生活总是会及时的给我们提供思考的素材和创作的冲动。在2010年年底到2011年年初的几个月里,北非突尼斯爆发的“molihua革命”,迅速席卷了整个中东乃至亚洲。这个事实告诉我们,原来“冷战”并没有结束,“冷战”的思维依然存在。 只是我们没有足够的勇气和胆魄去正视它。

至此,《红》的舞台设计的动机便跃然纸上。我想,虽然在90年的历史中,我们走过弯路、也摸过石头,但我们仍然有充分的理由相信,中国共产党和那些真正的共产党人从来也没有放弃过“为人民服务”的宗旨;相反,虽然“冷战”表面上已经宣告结束,“普世价值”的甜言蜜语大行其道,但帝国主义和一切反动派对我们的颠覆与破坏一刻也没有停止过。

1989年11月9日,存在了28年的柏林墙轰然倒塌。柏林墙的倒塌与苏联体、东欧巨变一样,标志着曾经给人类未来带来希望的国际共产主义运动进入了一个低潮时期,同时,也为中共的执政,带来了一个“困难的时期”。

在“冷战”史上有一个著名的名词,叫做“铁幕”。“铁幕”是一种意象上的称谓,而构成实质性“铁幕”的,其实是一堵墙,叫做“柏林墙”。

就在“冷战”即将终结的时候,这堵墙倒下了。

从此,“铁幕”升起,柏林墙倒下,我的空间叙事就从这里开始……

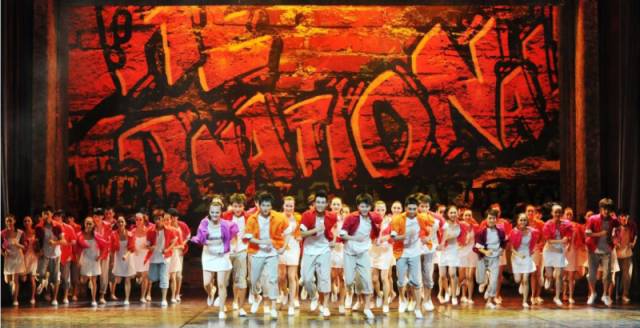

柏林墙的残片构成了舞台的基本结构。对《红》来说,这个形象的选择几乎是最最准确的。因为它见证了国际共产主义运动的兴衰史,同时又是世界上独一无二的形象。它曾经隔断了两个世界,曾经被翻越,曾经被射击,曾经染上鲜血,曾经被推倒,曾经被涂鸦……如今,它的残片耸立在舞台上,“它不用说什么,但它就是一切!”

现在,这个空间就开始变得很有些意思了。

▲《红》剧照 摄影:杨光

为了场景的迁换,柏林墙残片的后面还有几块大的天幕,有星空幕表现红军浪漫主义的情怀;有弹孔幕表现斗争的血腥与残酷;还有花幕表现胜利后的欢庆与喜悦,当然其中也有“茉莉花”,茉莉花本身没有政治属性,没听说过有革命的茉莉花,或者反革命的茉莉花。既然他们可以用茉莉花来煽动造反,那我们也可以用茉莉花来歌颂革命。

有了前面如此宏大的叙事,最后就必须用一个震撼人心的场面来结束。我想到了《黎明1949》剧中所提到的新华社1949年新年献词的标题《将革命进行到底》。此时此刻,这是一句多么令我们热血沸腾的口号啊!

有了内容,还需要一个恰当的形式将这句口号表现在舞台上,我选择了涂鸦。涂鸦作为一种艺术形式,出现于上世纪60年代的西方社会,属于流行艺术范畴。但是另一方面,它又具备了激进与反抗的特征,是当时西方青年反抗资本主义社会的有力武器。今天,当“告别革命”的蛊惑像瘟疫般在社会中弥漫时,我们需要用更激进的手段与之对抗。

▲《红》背景涂鸦设计图 绘图:童为列

但是,毕竟我们身处和谐社会,彩排时,大家觉得“将革命进行到底”这句话既不合时宜,又太过刺耳。所以在最后的舞台上,我把它改成了《国际歌》中“英特纳雄耐尔”(international)一词的英文单词,把动词换成了名词,于是皆大欢喜。

所幸改了之后,视觉的力量还在,革命的精神还在。

《红》的舞台设计获得2011年度中国舞台美术学会舞台设计“学会奖”。