歌剧《长征》四年磨一剑

一台筹备四年的歌剧,一部纪念长征胜利80年的作品,要重现一个早已在荧屏、银幕有了无数成功形象的故事,国家大剧院制作的第五十部歌剧《长征》无疑肩负着更高的艺术追求,也不可否认地肩负着更为深刻的社会意义。初接到国家大剧院的邀请做舞美设计,建筑师马岩松有点忐忑,尽管他被誉为新一代建筑师中最重要的声音和代表,他的山水城市从理论到实践都颇有建树,他自己更是首位在海外赢得重要标志性建筑设计权的中国建筑师。再听到是为歌剧《长征》做舞美设计,“老实说,我是有点怕了。”马岩松其实很腼腆。

建筑师马岩松首次跨界舞美

结缘《长征》,马岩松是应导演田沁鑫的邀请。“接下这个任务,我和主创团队有深入的交流,甚至和国家大剧院院长陈平也谈过,为什么要做这样一部原创歌剧,为什么会选择我来做这部歌剧的舞美设计。”马岩松说,“陈平院长说做原创歌剧来自我们对自身文化的探索,其实在某种程度上文化和建筑互通,甚至建筑界的困惑和文化界也差不多,我们有古典的戏曲,也有美轮美奂的古典建筑,但我们今天看到的建筑大多是西方的,这种互通的共性就在于,怎样用中国的语言来跟世界交流。这是个很大的话题,回答的唯一途径是不断用作品试验。”

而这次的实验,就是要呈现一个和以往不同的长征。

马岩松:要让山河有故事

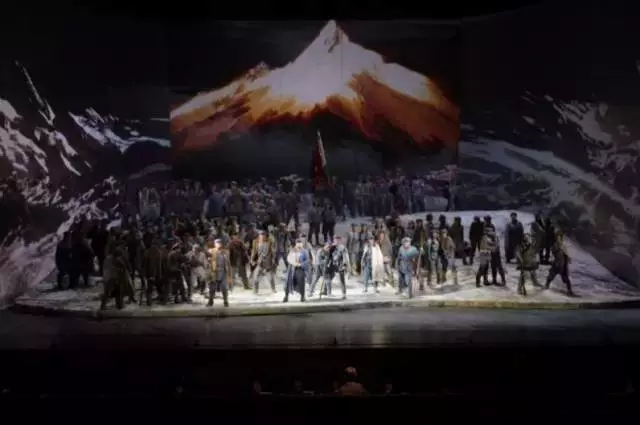

长征已经有很多标签,雪山、草地,艰苦卓绝。打破标签是实验的第一个挑战,要在舞台上呈现自然。“不可能写实,”马岩松说,“我看过很多西方歌剧,很多是室内或者小镇,或者宫廷的场景,非常写实。而长征的场景是一直在动的,一直在大自然中,自然环境更突显抗争。要在舞台上呈现山河,更要让山河有故事感,就不可能写实。用现代视角抽象出意境,这是必须的。”同时在现代的剧场里演出,面对现代的观众,也要求舞美有更多的想象空间而不是乖乖地原貌呈现。这一创作方向从马岩松第一次看到剧本就已经非常明确,“剧本的场景描绘都简单到让人只能去想象,比如‘土包上’‘打谷场’。”

多媒体技术使舞台空间不断延伸

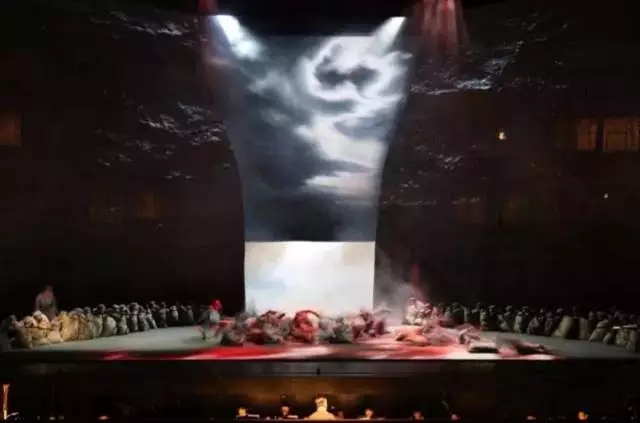

现代、抽象、意境,一个夜晚的村庄,一条深远的河,比如湘江。在长征中湘江一战是最为惨烈的一幕,血染的湘江,无休止,没尽头。这都要靠舞台进深来表现,靠视觉来提供想象的线索和生发的支点。

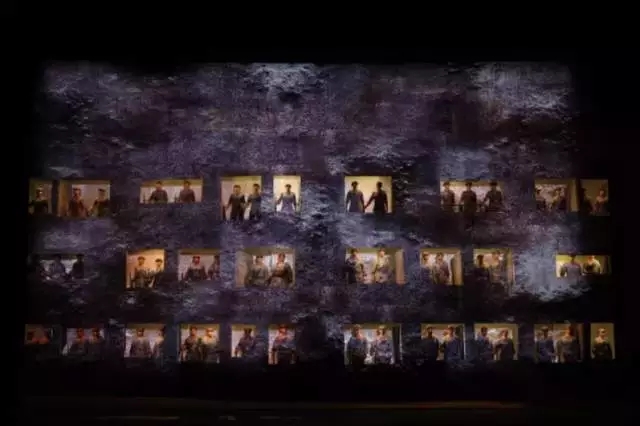

“的确会用到很多多媒体技术,舞台也将是多层立体结构。在这个三维曲面的立体结构中,长征的战士们不停走动。延续、不间断、不封闭,有限的舞台被视觉延展为无限大的空间,同时借助灯光引导,打开舞台后方。”这是马岩松的设计中《长征》的全貌。

建筑师马岩松的桀骜与温暖

当然,他也担心有观众看到会质疑,会发问:“这是长征么?”竟然和以往熟悉的长征情景那么不同。事实上,马岩松的建筑设计与大多数中国建筑师的不同,他经常通过无规则的曲线变化表现未来感。但他也不是另一种建筑师,往往致力于参数化设计,试图让建筑更接近“科学”。在许多建筑师不断尝试新的手法、风格、材料,探讨地域性或者某种具体建构手法的时候,马岩松的建筑设计更接近于艺术家对于个人风格的探索。他执著于寻找与众不同又能够抓住人心的建筑形式。他通过作品呈现出来的形式感挑战人们对于建筑、设计、空间、东西方文化分野的既有观念,刚投入运营不久的哈尔滨大剧院就是最直接的例子。

马岩松的抽象与现代,看似桀骜实则温暖,就像他评价哈尔滨大剧院:“人们不需要一个高高在上的剧院,所以去掉了宏伟的台阶,它就安安静静趴在那里等人们走进就好。”