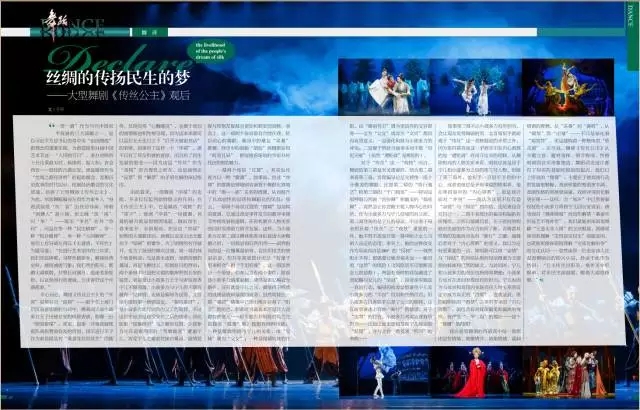

丝绸的传扬 民生的梦——大型舞剧《传丝公主》观后

▽本文摘自《舞蹈》杂志2016年6月刊 总第418期

“一带一路”作为当代中国和平发展的三大战略之一,是以习近平为总书记的党中央“治国理政”新理念的重要实践。为迎接第11届中国艺术节这一“人民的节日”,承办省陕西十分注重趋天时、扬地利、促人和;省会西安——曾经的古都长安,更是聚焦作为“丝绸之路经济带”的起始都会,发掘历史故事的时代启示,拓展经济融会的文化贯通,创演了大型舞剧《传丝公主》。为此,军旅舞蹈编导左青作为家乡人“身着武装爱‘丝’装”出任总导演,带着“闲舞人”赵小刚、张峰“改‘闲’争’”——既非“争名”亦并“争利”,而是在争一种“民生精神”,争一种“和合精神”,争一种“大同精神”。场刊上总导演左青以《无盛唐,不传丝》为题写道:“在进行艺术创作的三年里,我们东临唐都,寻梦丝路原乡,解读经典史料,感悟盛唐气象;我们西出阳关,朝踏大漠孤烟,夕望长河落日,追逐羌笛驼铃,以玄奘西行的虔诚,力求讲好这个丝路故事。”

平心而论,舞剧《传丝公主》的“开讲”显得有点“促狭”——那个在上场门后区刻意切割的空间中,拂菻国王派小波多力王子出使长安的哑剧表演,倒像一出“暗室密谋”。其实,如果一开场就展现驼队商旅整装待发的背景,国王送行王子作为前景提及对“桑蚕及丝织技艺”的期待,反倒显得“心胸敞亮”,也便于此后的剧情推进和性格呈现。因为这本来就可以是在光天化日之下“打开天窗说亮话”的事情。如果有了这样一个“序幕”,就不仅有了邦交和谐的意愿,而且有了民生发展的盼念——因为这是“传丝”作为“戏核”的合理性之所在,也是剧情由“设禁”到“解禁”的矛盾化解的深层根由。

由此看来,一部舞剧“序幕”的功能,并非仅仅起到剧情提示的作用;在《传丝公主》中,它是凝结“戏核”的“质子”。该剧“序幕”一经微调,各幕的展开就显得情因境起、舞由戏生、春来花开、水到渠成。在经由“序幕”短暂的大漠跋涉后,唐都长安显示出无数倍于“绿洲”的繁华。为了剧情的有序展开,也为了场景的梯次过渡,第一幕由两个场景构成:先是曲水流碧、绿荫结烟的桑园,再是飞檐挂云、织锦炫日的西市;两个场景不只是把大漠的雄浑带到长安的富庶,更是要让小波多力王子与唐室闺秀宁儿不期而遇。小波多力与宁儿的不期而遇和一见钟情,应该是编导为这男、女首席所做的第一剧情设定。“探访桑园”,是小波多力此行肩负的父王的期待,不过这似乎应当是商贸交往之后的使命;因此如果“巡察西市”与之顺序互置,小波多力先在巡察西市时“英雄救美”遭遇宁儿,再受宁儿之邀前往探访桑园,剧情发展与性格发展都会更加和顺更加流畅。事实上,这一幕两个场景都有合情在理、炫目动心的舞蹈,桑园中的桑女“采桑”群舞、西市中的胡姬“胡旋”独舞都显得“洵美且异”,都绽放着场景的华彩并衬托出性格的魅力。

一幕两个场景“互置”,其实也可视为以一种“微调”。如果说,前述“序幕”的微调是将哑剧表演置于舞蹈化情境中的“图——底”关系的微调,从而提升了其戏剧性的品质和舞蹈化的风范;那么,一幕两个场景互置的“微调”是结构的微调,它通过改变事件发生的顺序来调节性格发展的逻辑,在有机磨合人物关系的同时妥善助力情节发展。这样,当小波多力在第二幕以拂菻使者身份恳请大唐赐婚之时,一切都显得自然而然——虽然指向的是一位懂桑蚕培育、会丝织技艺的唐室宗亲,但并非刻意算计而是“有缘千里来相会”的“千里机缘”。这一幕虽然是一个场景,但却包含着两个事件:除前述小波多力请求联姻、唐皇及贵妃赐冠允婚外,还有就是宁儿之兄、御前侍卫明娃的试图恳请唐皇收回成命。虽然明娃在一幕“桑园”情境中已经出现并扮演了“阻恋”的角色,但此时当庭奏本还是让人觉着有些突兀——那么能否在明娃的角色定位做些“微调”呢?我想有两种可能:一种是微调明娃与宁儿的关系,由“兄妹”调为“父女”;一种是微调明娃的任职,由“御前侍卫”调为更高些的文官职务——定为“父女”或改为“文官”都具有双重意义:一是弱化明娃与小波多力的冲突;二是便于明娃当庭奏本而不致“冒犯天威”(虽然“遭贬谪”是难免的)。

对于“传丝”这一“戏核”而言,舞剧的第三幕是至关重要的。结合第二幕来看第三幕,发现编导总是先铺垫一段十分唯美的舞蹈,比如第二幕的“绢行赛 艺”和第三幕的“千门捣练”——特别是那种堪与西施“浣纱舞”相媲美的“捣练舞”,竟然会让你忽略主要人物内心的纠结。作为小波多力与宁儿结缘的对立面,第三幕登场的是宁儿的母亲。不过鉴于母亲担负着“传丝”之“戏核”重要的一环,她不得不改变在第一幕中阻止女儿与胡人亲近的态度。事实上,她的这种改变作为母亲而言是180°的“反转”——既然阻止不得,那就要让她幸福永远……她冒着“违禁”的风险(这风险甚至可能断送女儿的前程),将装有蚕种的荷包藏进了贵妃赐与女儿的“凤冠”。由母亲实施这一戏剧行动,编导的初衷是想避免宁儿及小波多力的“不良”信用和性格污点;但小波多力自此似乎忘却了父王的期待,这在故事讲述上有些“断片”的感觉。对于“违禁”的行为,小波多力其实应该有所担当——比如让他无意间发现宁儿母亲的“掂量”,并与之有一番要求“担当”的争执……

如果第三幕不让小波多力有所担当,会让观众觉得舞剧的男、女首席似乎都游离于“传丝”这一戏核搅动的矛盾之外,因为第四幕直面这一矛盾并引发内心煎熬的是“遭贬谪”而戍守边关的明娃。从舞剧构成的人物关系来看,明娃应该是居于宁儿和小波多力之后的第三号人物,但除了第三幕外,他似乎一直居于矛盾的中心、或者说他总是矛盾事端的挑事者。他在第四幕中的“内心煎熬”,更是独自面对“冲突”——我认为这里不仅仅是“亲情”与“国法”的纠结,还应该包含对自己一、二幕中表现出的偏见和偏执有所愧疚。之所以强调后者,在于此时的明娃对先前的作为应当有所了断,否则就其性格的发展而言也有“断片”之嫌。强调后者对于“内心煎熬”的意义,我以为还有更重要的一点,即明娃可以将“亲情”与“国法”的纠结从指向母亲微调为主要指向妹妹和已然的妹丈。与此同时,宁儿和小波多力的戏份也将得到增强;小波多力也可在此间表现出有所担当;宁儿也因为与母亲和哥哥的关联而在人物关系的设定中成为真正的“首席”。也就是说,第四幕明娃的“查禁”之举所带来的“内心煎熬”,如包含着对既往偏见和偏执的愧疚,将产生“一举三得”的效应——这个“微调”值得做!

我注意到舞剧的四幕戏中每一幕都由定位情境、助推情节、渲染情感、濡润情调的群舞,从“采桑”到“赛绢”,从“捣练”到“出塞”……不只是强化着“观赏性”,更是建构着一种整体的“形式感”。应当说,舞剧《传丝公主》从主题立意、题材选择、情节构成、性格刻画到音乐形象塑造、舞蹈动态设计都有了厚实的基础和较高的起点。我们以上所说的“微调”,主要在于使戏剧行动的发展更顺畅,戏剧形象的塑造更丰满,戏剧性格的刻画更深邃,戏剧冲突的化解更在理……这样,当“尾声”中已然接掌权杖的小波多力带着宁儿回长安省亲,唐皇面对“拂菻锦缎”而宣布解禁“桑蚕丝织技艺不得外传”,我们就能更深刻地理解“王道无非人情”的立法根基,就能更深刻地理解“边贸富足民生”商旅动因,也就能更能深刻地理解“交流化解纷争”的文化认同……忽然读到一位业余诗人在观看舞剧后的即兴小品,抄录于此作为结语:“公主传丝出阳关,塞外关中织锦牵。若非民生添温暖,哪得大漠绝烽烟。“

主创团队

总导演:左青

执行总导演/编舞:赵小刚 张云峰

编剧:黎琦 文鹰

编舞: 原娜 沈立原

作曲:杜鸣

舞美设计:张继文

灯光设计:胡耀辉

服装设计:宋立

造型设计:方绪玲 王岩

道具设计:刘晓峰

摄影:董亮 刘海栋

领衔主演

黄路霏 饰 公主宁儿

徐立昂 饰 王子小波多力

汪子涵 饰 哥哥明娃

王俊久 饰 哥哥明娃

邵俊婷 饰 宁儿母亲

王念慈 饰 胡旋女

田楚琦 饰 白纻舞

出品制作:西安演艺集团歌舞剧院