编者按

国家艺术基金资助项目“青年舞台美术设计人才培养”项目五——陕西梨园古剧场实验创意项目第四次专题讲座,由“青年舞台美术设计人才培养”项目组副组长、上海戏剧学院舞台美术系书记、副主任、陕西组导师胡佐教授为学员授课。讲座由中国舞美学会副会长、浙江省舞美学会会长、“青年舞美研修班”陕西项目组导师周正平主持,全体学员及教学助理出席。整场讲座以“开放的剧场”为主题。胡教授结合自身多年的创作实践经验和教学体会,围绕当代舞台美术设计的总体倾向,从“开放”、“多样”、“创新”三个方面进行了深入的阐述。讲座结束后,周正平结合自身的体会,做了长达四十分钟的精彩点评。

周正平:胡教授的讲座为我们系统地阐述了在经济全球化、多元文化以及科技迅猛发展的背景下,不同的艺术门类呈现出交叉、综合的状态,并从“开放”、“多样”、“创新”三个方面阐述了当代舞台美术设计的总体倾向。演讲非常精彩,非常宏观,非常系统,学术含量很高。

胡教授将当代舞台美术设计的总体倾向分成了三大部分展开讨论:

“

第一部分是从“开放”的角度入手,它包含了“领域的开放”和“信码的开放”。

首先,对于“领域的开放”,我的感触很深,今天的舞台美术确实是已经无疆界了。因为当今的舞台美术已经渗透到我们生活中的方方面面,从某种意义上说日常生活中的各种交流和信息的传播都离不开舞台美术,比如现实生活中的各种旅游、各种运动会、演唱会甚至电视传媒传播等。前天我自己的讲座当中从环境照明的角度也谈了类似的看法。

其次,是“信码的开放”,他从多种元素融合的角度展开。我们的舞台美术概念,在以前往往就是围绕着“绘画”这一种因素进行,在材料的运用方面也仅是木头、布料等等,非常狭隘。今天的舞台设计就变得非常开放了,许多建筑师,装置艺术家都纷纷融入到舞台美术行业当中来,创造出了许多成功的作品。这方面例子很多,比如胡教授刚刚介绍的乔治·西平就是建筑师出身,除此之外还有英国的著名舞台美术家拉尔夫·柯尔泰也是从建筑领域转而走向了舞台美术。

此外,当代的舞台美术,各种不同的风格也能相互融合。比如我曾经设计过的《雷雨》中,舞台上的客厅里挂着一个大吊灯,非常的写实,当然《雷雨》这部现实主义题材的戏确实可以这样设计。但后来我们展开了讨论,这个大吊灯能不能改成一个吊扇呢,演出之中它始终缓缓地在转动。最后,导演将所有人物心理复杂的动作都安排到了吊扇的下面,我就在吊扇的顶部装了一个灯,灯光随着吊扇的转动而变化,舞台上的人物一旦出现心理复杂的时候,吊扇缓缓转动就是把它给外化了,这个例子从某种意义上说就是现实主义题材的写实布景也可以局部做一些非现实主义的艺术处理,这就是胡教授所说的“信码的开放”。

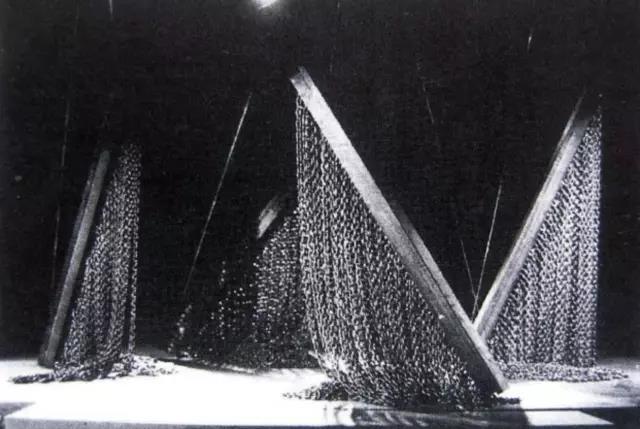

胡教授列举了许多多种艺术表现手段融合的案例,比如当代舞台美术的泰斗李名觉,在上海做过个展,在我们浙江宁波也展览过,我们都看过他的许多作品,但是今天通过胡教授的深入浅出地剖析,我们对李名觉的作品理解的更加深刻了,我个人感觉收获很大。另外,他还谈到了约瑟夫·斯沃博达、理查德·哈德森、乔治·西平、阿德琳妮·卢帕、拉尔夫·柯尔泰、高田一郎等,这些世界级的大师都善于将一切有利于舞台美术的因素吸收到创作中来,从而创造出了与众不同的设计语汇,这些都是我们需要认真学习的地方。

第二部分阐述的是舞台美术的“多样”特征,它包含了“种类的多样”和“风格、形式的多样”。

首先是“种类的多样”。戏剧的种类确实非常丰富,尤其是中国地方戏曲,种类实在是太多了。胡教授说得好,要尊重剧种,设计时首先要考虑剧种的特点。目前存在着一种不好的现象,就是有些设计师开口就是我是来改变你这个剧种的,改变你们传统的艺术样式的,这种姿态实在不可取。我们常常讲艺术的个性、剧种的个性、艺术样式的个性。你首先要了解人家的特点,了解透彻以后才可能尝试如何去改变他们,如何使他们这个剧种有所发展,有所帮助。这一点对于舞台美术设计者而言十分重要。

其次就是“风格、形式的多样”。胡教授讲了很多案例:再现性布景当中有建筑性写实布景,也有盒子布景,还有诗意的、心理的,同时还可以在现实主义的布景里面有诗意的表达;又如表现性的布景里面有象征的、隐喻的,还有灯光、投影和演员身体投影等;再者就是高科技成分的布景,如何运用好科技成分是需要舞台美术家们好好思考的问题。

可以毫不夸张地说,目前没有任何一个国家的舞台技术能超过中国,但是我们现在大量资源浪费的原因就是设计概念和技术处理完全脱节。比如说我们在演出中需要使用多媒体影像来处理,但是影像制作能力太差,它不是舞台美术设计思想的延续,因为往往很多做影像设计的人根本不懂舞美设计概念,他知道影像处理,但是他没有设计家的形象思维,往往把这个作品弄得不伦不类。

最后,就是还存在各种各样非常规剧场的演出,我曾经看过一个音乐剧,观众都是旋转,忽然间一下子全升起来了。这些都是舞台美术在不同观演关系中的探索。胡教授讲座中提到了大量的实例,这些都值得大家思考。

第三部分围绕着“创新”展开,从“融古化今”、“创新无限”的角度阐述了他对创新概念的理解。

首先是“融古化今”,在我国,最近30年以来,特别是新世纪以来,戏剧所面对的就是创新。以前我们的思维相对比较封闭,现在互联网时代,国外的最新信息每天都在冲击着我们,尤其是胡教授刚才所说的在全球化,多元文化背景下,如何创新成了一个令人深思的问题。确实,只有“融古化今”,善于从前辈艺术家那里传承艺术的精髓,把他们放在今天的语境中加以解读,才能发展出属于我们本民族的独具特色的艺术语汇。

最后是“创新无限”,这个词对我们来说非常适合。“犯规”才能创新,确实如此。胡教授给我们介绍了许多很有创意的案例,巴西里约奥运会也好,俄罗斯索契冬季奥运会也好,其开、闭幕式上的舞台美术设计都是十分具有创意的。在我国,现在也有很多运动会的开、闭幕式都运用了舞台美术,但是往往我们有的时候仅仅是用技术去炫耀,去夺人眼球,这些都是我们需要思考的问题,如何才能更深层次地表现它的内涵?

今天,我在这里还有一些感受。刚才大家也看了胡教授自己设计的几个作品,这些年,我在和他的合作中也深有体会。胡教授的设计思维非常活跃,但是他具有一种难能可贵的“节制”的品格。现在有很多舞台美术家不是设计能力不行,而是缺少一种限制(节制),每搞一个设计就想着怎么样把方案做大,总想把最大的财力用来完成他这个设计,而不认真去思考实际可行性以及与戏剧演出的关系。胡教授在这方面就做得很出色,他的每一个设计总是带着情感出发,从剧作的精神内涵入手,满怀激情的去创作,最后设计出符合戏剧整体的艺术作品。所有这些,我认为跟做人有很大关系,胡教授多年这样坚持下来的品质我觉得非常高尚。

胡教授今天的讲座立足于一个“开放的剧场”,剧场概念只是一个代名词,实际上他给了我们一个更大的空间——社会空间。今天的学习意义非凡,作为一个设计师必须具备这样宏观的视野,相信大家一定受益匪浅,再次感谢胡教授精彩的讲演!