今天,学会平台选编《中国第三届舞台美术展论文集》中的《大卫·鲍罗夫斯基的舞台设计》一文,供广大舞美同仁交流学习。

纵览20世纪后期,俄罗斯舞台美术乃至世界舞台美术,舞台设计师大卫·鲍罗夫斯基有着不可忽视的重要地位,他为许多具有世界影响的演出剧目创造了外部视觉形式,以其独特的艺术追求在当代戏剧舞台上产生了强有力的影响。他曾获1971年布拉格四年展金奖,1972年诺维萨德舞台美术三年展金奖,在1975年布拉格四年展上,与苏联展团一起获金马车奖。在1999年布拉格国际舞台美术四年展上,为了对各国舞台美术发展中的重要人物进行世纪末的回顾,设立了“向舞台美术致敬”主题展部分,俄罗斯推举鲍罗夫斯基作为唯一代表参展,表达对这位成就卓著的艺术家的敬意。

鲍罗夫斯基的舞台设计是剧场性、规范和现实主义的独特融合。他喜欢在开放的舞台上以规整的造型和有力度的结构主义布景,达到最充分的表现效果。在鲍罗夫斯基的作品中,我们也可以感受到俄罗斯舞台美术深厚传统,特别是上个世纪二、三十年代苏俄艺术的影响和传承。生于1934年的鲍罗夫斯基十五岁开始在专业剧院工作,二十二岁第一次为乌克兰的俄罗斯话剧院担任舞台设计。他的才能得以充分发挥是在著名的莫斯科塔甘卡剧院,与导演留比莫夫合作时期。他在那里曾任首席设计长达三十多年。鲍罗夫斯基也曾与俄国和欧美许多重要的剧院有过合作。

▲《哈姆雷特》 1972年

从1970年代开始,人们就从塔甘卡剧院演出的《哈姆雷特》、《这里的黎明静悄悄》中认识了舞台设计师鲍罗夫斯基。1972年,他与导演留比莫夫合作的《哈姆雷特》以剧场性的虚拟的演出风格引人注目。舞台设计以极为单纯的形式造成多变的空间限定。在灯光下背景是一堵木梁结构的抹灰墙,一块接近舞台宽度的粗线编制的帷幕可以前后左右平移和旋转,最大幅度地改变舞台演区,舞台中部设有一个多用途的长凳。 克劳迪斯与格德露并肩坐在幕下方的凳上,便成为皇后的卧室。用帷幕伸出的剑作为扶手,又可以表示见室,帷幕斜置时可表示一面墙,哈姆雷特靠角墙而坐,哈姆雷特国际舞台和奥菲莉娅又可以把帷幕当成吊床,让它来回摆动。同时,粗糙与生硬的帷幕又具有象征意义,它像一个巨大的鬼使神差的物体,在演员之间纵横运动,制约动作的展开。它覆盖奥菲莉娅,逼迫波洛纽斯,遮挡格特路德,支撑克洛迪乌斯,威胁哈姆雷特,最后席卷整个舞台并移向台口,仿佛还要毁灭吞噬观众。同年的《这里的黎明静悄悄》更是以象征,视觉隐喻与剧场性的完美结合创造了诗意盎然的世界。该剧描写苏联卫国战争时期,五名女战士在一位上士带领下与十六个德寇战斗,最后牺牲的故事。鲍罗夫斯基设计的舞台背部和两侧是灰绿的军用帐篷做的帷幕,上面带有伪装图形和累累弹孔。舞台主要部位最初是一辆军用卡车车身。演出过程中,卡车槽板用来表示女战士的营房和浴室,当德国伞兵来到后,卡车槽板分解为七块,一端系上绳子悬吊起来。它们继续表示穿越沼泽的小船,敌我追逐期间的树林,五个女战士牺牲时,它们又象征墓碑。每个女战士牺牲前回忆战前幸福生活时,卡车槽板又成为投影幕。最后,在“前方的森林里”的旋律中,五个女战士依着槽板舞蹈似地旋转着消失,只剩下卡车槽板仍在舞蹈般旋转,这一场面被评论家称为“令人潸然泪下,从而完成了展开的抒情动人的悲剧。”

▲《这里的黎明静悄悄》 1972年

作为俄罗斯戏剧艺术家,契诃夫剧作在鲍罗夫斯基设计中占有相当大的比重。他设计的每一出契诃夫戏剧,总是试图创造深深植根于特定情境的舞台氛围,这个情境决定着角色生活和行为的戏剧性外化。

在1972年布达佩斯VIG剧院演出的《三姐妹》中,鲍罗夫斯基表达了契诃夫剧本里,女主角生活的环境中含有的一种混合气氛,即精神上的纯粹与敏感的戏剧情景。通过在舞台上铺上相当比例的,富有表现力结构的白色木板,以此强调其纯粹性。戏剧的特性在失去光泽并逐渐剥落的漆皮中,在两块木板形成的裂缝中显现出来,意味深长地表现了人们毫无希望地了却残生。

鲍罗夫斯基对树叶的掉落进行了精心的组织,传达出时间与生命流逝的主题(这些秋天的落叶都是从自然界中找来的)。它们这样簌簌飘落,落在破旧的走廊上、地板上、家具上,以及人的身上。尽管这一幕是假定发生在5月,并且第二幕发生在忏悔节,飘落的树叶却一直贯穿整个剧的始终。这不是为了表示剧情发生在秋天,而是一种诗意的象征,同时也在表达了普罗左罗夫三姐妹希望的虚幻性。飘落的树叶营造了一种具有诗意的气氛,这也是典型的契诃夫式的背景基调。当树叶飘落突然停止的时候,它便在戏的结尾获得了某种独立的意味。在戏的开头,桌上放着白色的衣服以及有了裂缝的玻璃制品与鲜花,在第二幕中,角色可以很方便地用桌上的铜壶倒茶,不时带落些飘零的叶子,最后,桌上堆满了落叶,整个舞台被落叶淹埋,引起一种像葬礼的联想。当女主角穿着黑色的衣服,撑黑色的伞,在舞台上度过这出戏里最后几分钟的生活时,脚下被踩碎的叶子,在沙沙作响。

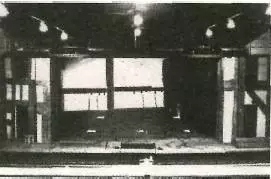

▲《樱桃园》 1995年

在1973年同一剧院演出的《樱桃园》中,鲍罗夫斯基抓住了一种独特的视角——房屋与果园被描画成一个不可分割的整体。整个樱桃园,也就是所有的樱桃树,都被作为舞台布景在建筑上、结构上,以及外形轮廓上的基础。当这些树被看作是自然界的组成元素时,首先,有能给予滋养和支撑的根茎;第二,有树干;第三,顶端结有果实。这三个要素代表了自然界与人生的本质。就像这树一样,人的生活若没有过去的积淀,就不能取得收获。鲍罗夫斯基认为,契诃夫的樱桃园如同人的整个一生,对它的破坏,是由于悲惨的隔断了它的根。由此,这出戏的寓意通过樱桃树表达出来,这些树仿佛都丧失了它们的根,并且被安置得十分密集,它们的自然形态表达出了这出布景的两层设计意图——依靠下面的樱桃园与上面的房子显现出来。白色的树干代表着樱桃园,演员在其间漫步,荡秋千,发出他们爱的宣言。

樱桃园在早期的时候,茂盛密集,房屋被设置在“树的顶端”,似乎在用这种物质形式来隐喻一个——“贵族的巢穴”。

在1977年莫斯科艺术剧院演出的《伊凡诺夫》设计中,鲍罗夫斯基明确认识到,这出戏不仅仅是契诃夫的作品,同时也是这家著名剧院的作品。鲍罗夫斯基给自己制定的目标不单要突出这部戏的主题,而且也要为V·西莫夫和V·第米特里耶夫,这两个与斯坦尼夫斯基和丹钦柯在艺术剧院的舞台上合作过契诃夫戏剧的人,为他们对这部戏所阐述过的戏剧特性找到一种现代的表现形式。在伊凡诺夫的生命快要完结的时候,鲍罗夫斯基使这出戏的主题更加外化了:这在戏的开场伊凡诺夫就已经完成了。他的灵魂已死,他的心如石一般僵硬。他已不再与周围的任何事有关,他的冷漠使他只能一枪终结自己。

鲍罗夫斯基把19世纪俄罗斯地道的庄园建筑形式与秋天花园中光秃秃的树枝结合在一起。这些树枝锐利、生动的线条,把门廊的柱子、墙、门和窗分割开来,仿佛到死都要紧紧地抓住它们,耗尽所有的努力,最后落入地下。这个形象不是凭空想象出来的——设计师曾经在生活中看到过这样的画面:旧的庄园透过果园里光秃的树枝显现出来,在这样一个深秋的季节里,被他留意到后,富有诗意的呈现在了舞台上。

1982年为布达佩斯VIG剧院《海鸥》设计的舞台布景也是极其简洁明了。据说,鲍罗夫斯基是直接采用了契诃夫在这个戏中提供的唯一可接受的舞台形式——“有魔力的湖”,它成了这出戏的动作场景和多重象征。鲍罗夫斯基是否是第一个萌发把“有魔力的湖”作为舞台布景设计焦点的设计师?在大部分《海鸥》的设计作品中,这个湖被理解为布景的一部分——但是常常只是作为背景的元素。是鲍罗夫斯基使它成为舞台设计的关键组成部分和基本意图。

湖在舞台的中央,里面蓄着水,这对演员来说是个很自然地谈论艺术、生活、情感的地点。这个湖被一个木制的像大门似的结构所控制着。它的外形让人想起庄园建筑或是老式的乡村剧场;它也许是作为凉亭或浴后休息的场所之类的用途。在第一幕中,特里波列夫戏中的窗帘被固定在大门上,几乎垂到湖面上,这时,秋千荡过湖面,尼娜·札列奇娜亚坐在秋千上表演她的大段独白。

鲍罗夫斯基非常关注如何给这个湖一个真实的描述。以便在唤起一种诗意的情绪和有意义的艺术象征时,能确保忠于生活真实。这出戏的基本主题在第四幕时被揭示出来,也就是当湖面覆盖了一层薄冰,特里波列夫戏中的窗帘也冻结在里面,成了一块无用的破布。在最后一幕中,悬挂在结了冰的湖面上的吊灯,落下了破裂的玻璃碎片,它们仿佛冰凌一般在树枝上闪烁。

对剧场性视觉形式的把握和对剧本的独特视角,总是使鲍罗夫斯基多次面对同一剧本时,仍有可能拿出各不相同的舞台设计样式。1995年鲍罗夫斯基在意大利设计的《樱桃园》(雅典狄奥尼索斯剧院)中,以底端灰烬般残损的黑色柱廊围绕演区,形成有力的视觉隐喻。

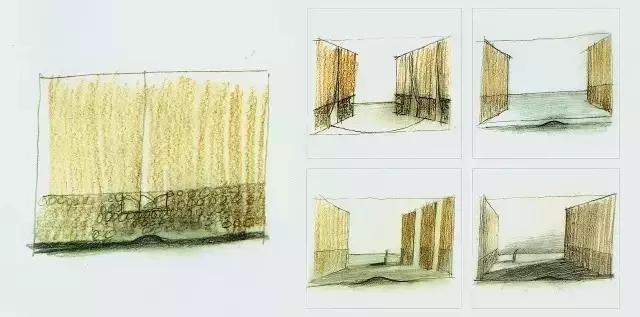

▲《樱桃园》 2004年 莫斯科艺术剧院

2004年6月,鲍罗夫斯基与导演阿道夫·沙比罗合作,把《樱桃园》搬上了莫斯科艺术剧院的舞台,鲍罗夫斯基的舞台设计再次以天才的创造性劳动,不着痕迹地创造了奇迹。

他在观众与舞台之间悬挂了一块看上去十分艳丽夺目的幕布,这块幕布几乎就是著名的艺术剧院大幕的复制品,上面装饰有漩涡形状的海浪图案以及海鸥的形象。但是与一般的从两边拉开的大幕不同,它可以向后移动,像一扇大门似的打开,显露出一个完全空旷的舞台。这个想法沿用了他自己著名的设计——1972年在塔甘卡剧院设计的《哈姆雷特》中的手法,在该剧中,大幕暗示了历史,来回的清除并赶出了舞台上的演员,为接下来的演出腾出了空间。

这次鲍罗夫斯基为《樱桃园》设计的大幕由几块景片组成,向后拉开后露出布满白色薄幕的舞台,它们看上去仿佛被微风吹拂一般;或者是拉开后露出舞台道具,例如有百年历史的带抽屉的柜子。演出中,演员不时的搬出或挪走一两张椅子,在第二幕里,舞台以乐队为主,椅子和音乐占据了相当的部分,它们伴随整个演出,偶尔也会阻隔并打断演出。

这是一个灵妙的空间,舞台上几乎没有太多的东西,但却随处潜在着回忆与暗示。随着年老的戛耶夫绕着舞台的独白,一辆孩子骑的自行车在一块幕布后面显现出来。当灯光在幕后面亮起后,飘动着的白色幕布获得了一种新的精神层面的意味,仿佛把人带入另一个世界。

▲《黑桃皇后》 2005年

时至今日,年逾古稀的鲍罗夫斯基仍活跃在舞台设计领域(编者注:2006年,这位蜚声世界的俄罗斯舞台美术家在哥伦比亚举办个人作品展期间,意外地故去于波哥大。),2005至2006年演出季,鲍罗夫斯基为巴黎歌剧院设计的歌剧《黑桃皇后》除延续他凝练、省俭的造型风格外,又看得出他在色调处理和空间构成上与以往不同的用心。而人们尤其叹服的是,他在舞台天地中不竭的创造力和不停的探求。