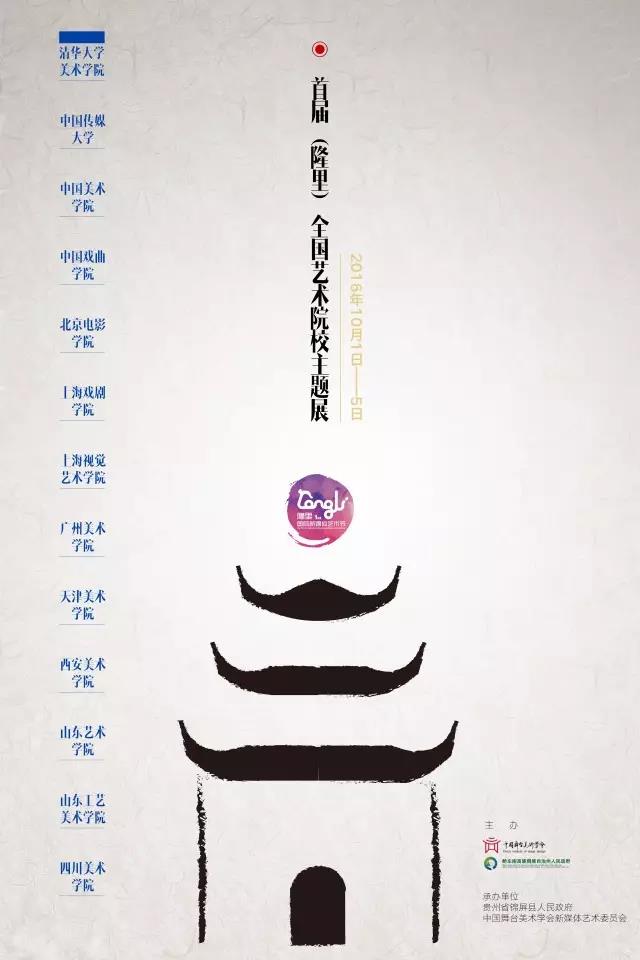

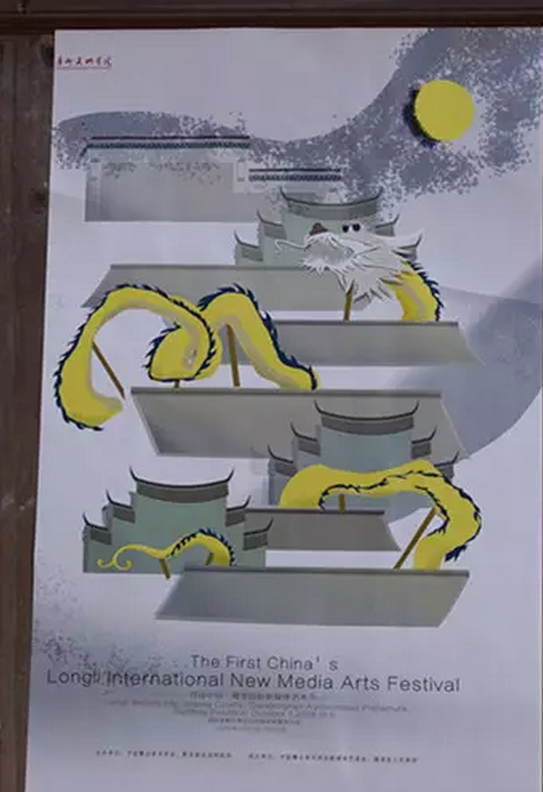

10月1日至5日,首届中国(隆里)国际新媒体艺术节全国艺术院校主题展在隆里展出,来自全国13所艺术院校的师生齐聚古城,用独特的创意和新颖的艺术品为隆里古城注入新活力。记者带你走进几处古香古色的老宅,看同学们如何脑洞大开,玩转现场。

一、清华大学美术学院

现场:书香第

清华大学美术学院主要展出了《神鬼夜行》和《溪山行旅》两个作品。其中《神鬼夜行》是一组水雾投影装置,水雾吞吐,神鬼跃舞,将存在于自然界的生灵,配以牌坊、小桥、竹林、荷塘等中国园林特色景观,以雾气为介质投影出来,伫立桥头的“神鬼”、游走在桥上的“神鬼”、穿梭于荷塘的“神鬼”……虚与实,动与静,藏与露的结合,营造一种神秘的东方气氛。

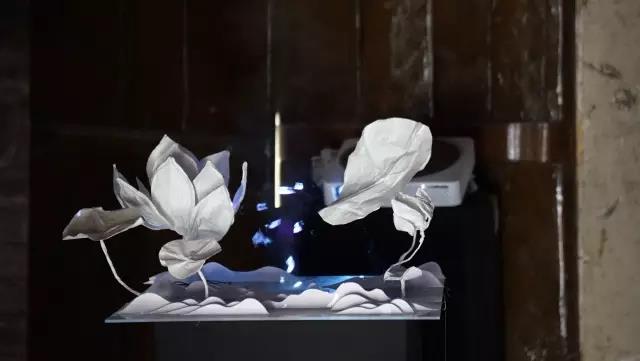

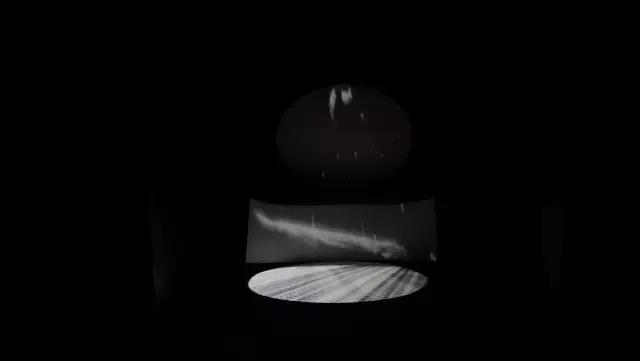

《溪山行旅》是一个集投影装置、宣纸和光纤等复合材料于一体的作品,以《溪山行旅图》为范本,借用中国古典造园手法仿模山水,用碎片和白线组成一个大型的垂帘装置,配以投影等装置,展现了迷山、登山、拜山三部分,引观众入山林之中,并延展出一幅立体抽象的山水画卷。

据介绍,清华大学美术学院的两件作品,把古老的文化遗产、冰冷的物质材料和庞杂的数字信息组合在一起,通过设计和艺术创作的再加工,展现出新鲜的生命力。

二、上海视觉艺术学院

现场:上小街耕读第

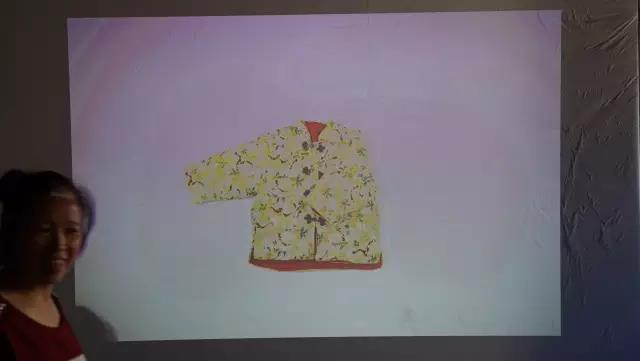

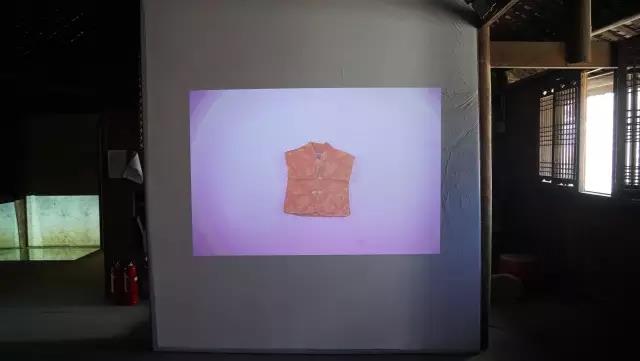

走进上小街的“耕读第”老宅内,这里展出了上海视觉艺术学院的15件师生作品,主要以图像、影像、实物、交互装置等组成,结合古宅特有的属性,构建出一个独特的展览现场!

《秋千》是个趣味十足的作品,当观众走进房间内,可以看到一个悬挂着的秋千,以及一面充满雪花点的投影墙面。当观众坐上秋千时,雪花影像转为实质影像。随着观众荡起秋千,影像也会发生变化。

每个人心中都有一座山,有的真实存在,有的虚幻不定。《我们的山》这个作品将中国传统的百家姓和计算机图像技术相结合,生成一系列造型独特的虚拟山体。远看是座山,近看是各种姓氏,就像在玩一场视觉游戏。

“碰撞与融合”是这次展览的主题,古老的空间结构与现代的新媒体作品,虽然产生了碰撞,但最终会完美地融合在一起。

三、四川美术学院影视动画学院

现场:耕读传家

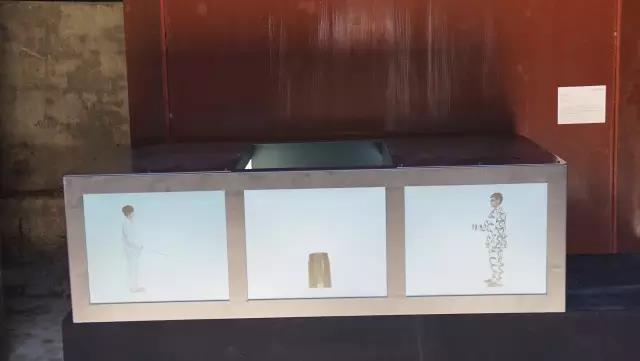

在古城的“耕读传家”小院里,飞舞着一群散发着稻草芬芳的萌虫虫,这就是四川美术学院影视动画学院的多媒体系列实验剧《虫虫心事》,借由昆虫的视角看世界,用视觉、装置和戏剧等多维度语言,讲诉一个生物生态与人类生存的宿命与愿景。

据了解,学生们使用的服装与道具均来自田间,稻草、高粱杆、麻丝……经过学生们的巧手,就变成了一件件有灵气的艺术品。大自然的纯天然景象和光污染等高新技术形成强烈反差,表达对生态环保问题的思考,审视人类自身,感触自然本真,寻求人类与世界万物共生共存。

不注重故事,更关注观演互动。《虫虫的心事》故事多变,但主题明确,部分角色不设框架,能让观众更好地参与,儿童版的“萌娃虫虫”,游客版的“旅人虫虫”,甚至普通观众都能成为演出的一部分。

四、天津美术学院

现场:陶家大院

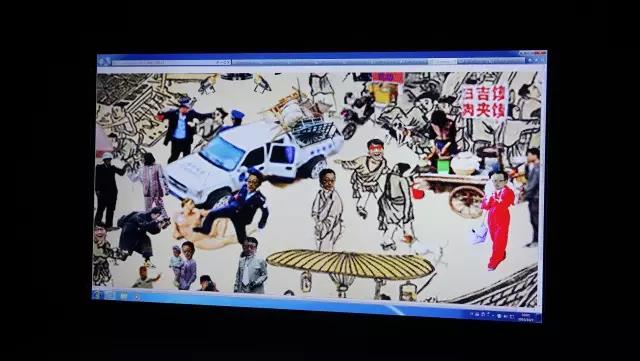

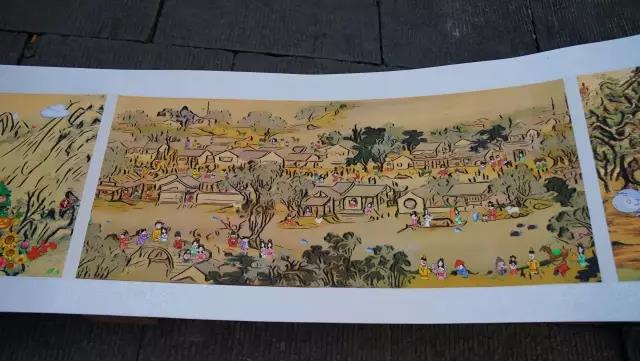

穿过青阳门,顺着路标,记者来到陶家大院,映入眼帘的是一幅长画卷,仔细端详,原来是“十大名画”,有趣的是,中国十大名画里的人物头像,都被换成了微信表情包。

此次天津美术学院带来12件作品,都是互动性很强的作品。拿起酒瓶就会响起交响乐的“酒吧”,靠近就会扭动跳舞的“腊肉”,倾听心声并回复你的“上帝”……每一件艺术品都让观众乐在其中,感受到在“现·场”的乐趣。

“现·场”,是天津美术学院此次展览的主题。随着科技的迅猛发展,艺术创作与空间、与观众的互动关系更是被忽略了。此次根植于隆里的新媒体艺术节,无疑是一个兼具地域温情和人文饱和度的绝佳现场,更是一个艺术教育实践和展示的绝佳现场。

好玩的现场可不止这四处,中国传媒大学、中国美术学院、中国戏曲学院、北京电影学院、上海戏剧学院、广州美术学院、西安美术学院、山东艺术学院、山东工艺美术学院9所院校也带来了新奇科幻、趣味无限的艺术作品,将隆里古城打造成了充满青春气息的新媒体现场。

1清华大学美术学院

隆里国际新媒体艺术节的作品源于在信息时代背景下重新思考生命的形态和意义。中国是具有悠久文化历史的国度,同时又是在信息技术、互联网领域发展最为活跃的国家。随机性、偶然性和多元性的组合创造出新的艺术体验。

——王之纲

2.中国传媒大学

“超级乐园”

这些优秀的影片能够投射到隆里古城边的龙溪河里,我们希望同时满足孩子们的好奇的心、求知的心和捣乱的心!我们期待孩子们的到来!长大了的也来吧,让我们唤醒你们未泯的童心!

——爱默杨

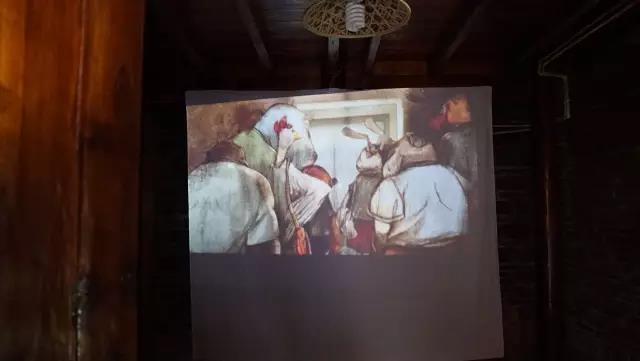

3.中国美术学院

所选择作品的内容和主题,与隆里古城这个地域所提供的文化语境连接在一起的时候具有一种发酵性。作品和环境相互提供新的阅读可能性。影像媒介并非新鲜事物,但这些作品所提供的画面不单单是给眼睛的,它们所引发的种种思考像回声一样重新回到了问题的起点。

——张辽源

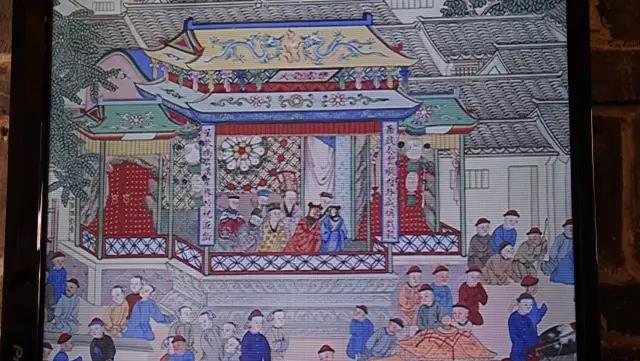

4.中国戏曲学院

有着悠久传统文化底蕴的贵州隆里古城无疑给这次新媒体艺术节增添了几许浓厚的传统神韵。这里有中国戏曲学院新媒体艺术系2016届本科生、研究生的毕业作品和部分教师与在校生的新作,是“国戏人”以富有活力和传播力的艺术作品。

——谭铁志

5.北京电影学院

作品的虚拟性、观众的互动性和现场的体验性是此次展览的共同特征。我们试图通过当代艺术的创作和实验,不是为当代艺术而当代,而是运用数字媒介的新思维、新技术、新方法和新体验,为当代艺术在创作方式和表现形式需求更多新的可能性。

——宫林

6.上海戏剧学院

希望通过中国(隆里)国际新媒体艺术节的不断发展,将《隆里百戏》这个概念贯穿到隆里古城的每一个角落,让越来越多的国内外艺术家参与进来,使新媒体艺术与隆里古城融合发展,创造美好未来。

——上海戏剧学院策展小组

7.上海视觉艺术学院

一个陌生的展览场地,有别于我们日常的展览现场,没有像美术馆那样的展示空间,没有干净简洁的白墙,面对我们的是一座由木质结构组成的老宅。古老的空间结构与科技时代下的新媒体艺术作品,这意味着布展形式的改变,空间与作品间的碰撞、冲突需要由我们去排解、梳理,使之达到最佳的融合状态!

——殷俊斐

8.广州美术学院

结合处

作为在使用中被不断探索、突破的创作“方式”,相对于传统媒介的发展和演进概念,“新媒体”艺术的话语形成具有明显的独特性。它脱离了旧有形式的规律,叙事断裂、非连续性、界限模糊、序列转换随意,这样的特质伴随着“新媒体”艺术不断地在起源和终结之间游荡,并且保持着可逆性的关联,绝不仅仅是视觉的扩张和演变。

——樊林

9.天津美术学院

现 - 场

希望这些带有交互属性、虚拟属性和社交传播属性的新媒体艺术习作;希望这些正在经历着科技、媒体、社会剧烈变革的90后年轻的艺术家,回到”现场”,在鲜活而特定的民俗现场、传统现场、文化现场里进行深度思考、表达,并能够在庞杂的新媒体艺术生态中自在生发。

——刘姝铭

10.西安美术学院

盆景:去中心化的在地表达

新媒体艺术应对于传统艺术是媒介上的转化,它更加注重语境的提供,是内部叙事方式的嬗变与外部对话世界的形式双层涵义的语境转化提供者。我们在这样一个主题下,通过“解构:关于传统文化的转译与编码”、“间离:从对景观的描摹到对世界的再造”两个单元和三十多位(组)艺术家的作品,去探讨和思考艺术的边界与科技在艺术领域内的介入,并呼应历史与当下的有机关系。

——史纲 董钧

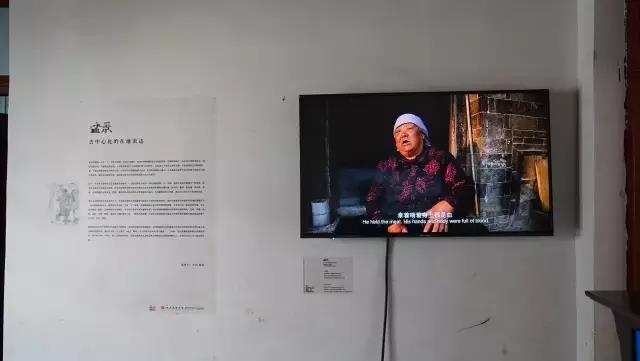

11.山东艺术学院

这批作品,即是在教学实践过程中的探索成果之一。影像作为表达的媒介,在当今的艺术创作中越来越被广泛地使用,相较于传统媒体,它已成为数字时代的重要文化表征,它的语汇、容纳的信息及派生的语义等在基于我们的日常经验的同时,又跨越了这些经验,影像如同一座建筑,既是建筑体,又是由墙体所构筑的空间,制作影像与观看影像成为截然不同的两种社会分工,而制作者的表达意图也只有作品在展场被观看时,声音、图像一一从存储器中解放出来,灵光显现。

——山东艺术学院戏剧影视美术设计系

12.山东工艺美术学院

本次参加隆里新媒体艺术节的作品,以山东工艺美术学院数字艺术与传媒学院学生作品和参与的实际项目为主。涵盖了新媒体艺术领域的几个方向,其中包括新媒体艺术装置作品9组,采用展板和视频展示结合方式。影视舞台美术作品9组,采用展板展示。新媒体艺术方向主要展示中国数字人、万寿庆典展、织女星计划游戏3项展品。采用展板为主,影像辅助展示的方式。

——顾群业

13.四川美术学院

当我们科技范儿十足的新媒介艺术作品置身于古香古色的隆里古城之时,两者之间格格不入的格调呈现出视觉上的冲突,突显出非和协与矛盾之感。若以此做为特定场域中(隆里古城)的价值选择,其获取的意义显得微不足道,不足为谈。而我们在乎于现代科技、文化与传统文明在交融中所引发的对当代理念与传统哲理共生共存的辩证思考;强调现当代性对传统文化的强势介入过程中的文化保护与传承;以及以新科技为媒介的艺术创造中所获得的对历史文化的艺术表达与表现。

——唐勇

▲创作团队合影(川美供图)

▲稻田穿行(川美供图)

▲稻田巡游(川美供图)

▲路演(川美供图)

▲观众体验(川美供图)

▲观众体验(川美供图)

▲国外艺术家合影(川美供图)