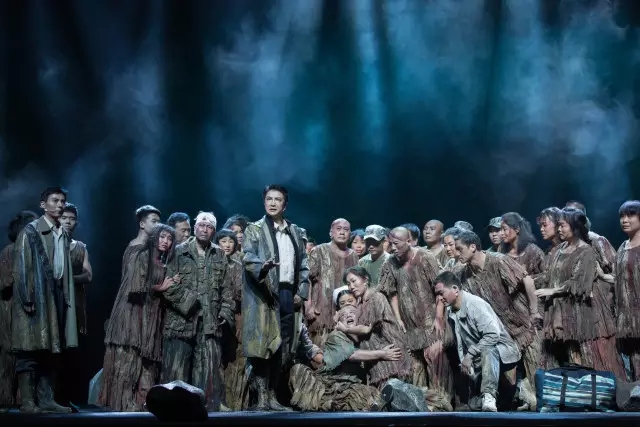

秦腔现代戏《家园》讲述的是一场特大泥石流灾害后,党和政府实施避灾移民重大工程,将不适宜在山区居住的老百姓搬出大山去、重建新家园的故事。

该剧由渭南市秦腔剧团创排,澄城县剧团、户县群星剧团等基层剧团协作演出,集全国一流、一线主创力量,数易其稿,不断打磨,终成一部有筋骨、有道德、有温度的现实题材精品力作。

2016年10月15日,适逢习近平总书记文艺工作座谈会重要讲话两周年之际,第十一届中国艺术节亦将拉开帷幕。《家园》作为开幕式大戏,精彩亮相。

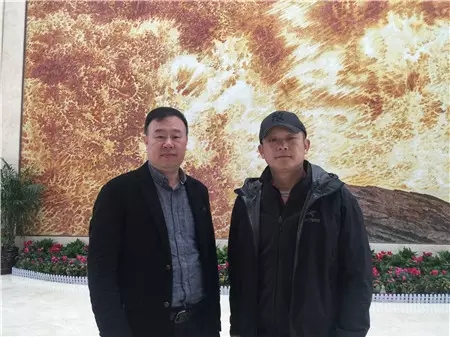

▲文化部和陕西省委领导接见开幕式主创人员

▲文化部副部长董伟接见中国舞美学会副会长周正平

中国艺术节是中国规格最高、规模最大、影响力最強的国家级文化艺术盛会,被誉为中国文艺界的“全运会”,中国艺术节开幕式更要体现艺术的含金量,不以热闹喜庆为最高标准,而是要把艺术家的创新思维通过最新最巧的艺术科技手段完美的呈现给观众,让观众在欣赏艺术中得到最大限度的艺术享受和审美满足,这是本届艺术节开幕式的艺术追求。

中国艺术节开幕式从舞美灯光专业来说,提倡为表演而设计的核心理念。一切的艺术表达围绕表演而进行,不去渲滨夺主,回归剧场艺术特别是戏曲艺术以演员表演为主体的艺术样式,几十年来遇到的一大问题便是演员的功能在衰退了,演员的功能某种意义上说,有的时候被其他因素所掩盖或者削弱,这是在剧场多元艺术形态介入后所表现出来的。而本届艺术节开幕式大戏秦腔《家园》,从灯光艺术呈现上遵循戏曲艺术规律,灯光成为表演艺术的亲密伙伴,通过灯光艺术手段和气氛渲染增加演员的情感浓度,强化外化演员心理表达。

本届艺术节开幕式全部采用国产知名厂商灯光设备系统,主要使用中国三大知名品牌:彩熠、珠江、浩洋的智能化电脑灯和LED灯光系统,舞台调光全部采用江苏领焰电脑调光系统及备份。开幕式主创团队希望以此彰显中国民族品牌在国家重大演出活动中的应用,提升民族品牌形象,增強民族品牌发展战略,更多的为行业发展提供强有力的技术创新理念,服务于社会。

幕后花絮

一流主创团队

《家园》的创作,是一群来自四面八方的艺术家,全情投入的结晶。

艺术总监余青峰,是国家一级编剧,三度获得曹禺剧本奖。此番在《家园》一剧客串艺术总监,与主创人员携手并肩,与基层剧团演职员齐心协力,耗费半年心血,筚路蓝缕。

国家一级编剧谢艳春,国家二级编剧屈曌洁,历时四年,联手创作《家园》剧本。她们四次深入灾区第一线体验生活,感受山区老百姓的辛酸苦辣,以及住进新家园后的喜悦。剧本改了多少稿,已经数不清了,其中,第三版、第四版的修改,几乎都是推翻重来。她们坚信,好戏都是改出来的。

国家一级导演石玉昆,屡获大奖的戏曲作品已经不胜枚举,然而,这一回的秦腔《家园》,他并未在曾经辉煌的艺术生命里沉醉,而是主动把过去的自己给“颠覆”了。面对基层剧团,演员力量薄弱,石导付出的是热心和恒心,从未失去信心和耐心。他坚信,从来就没有什么大演员和小演员之分,只要敬畏舞台,融入角色,肯吃苦,肯拼命,就是好演员。

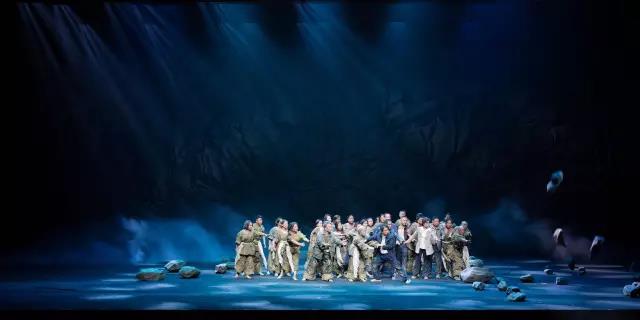

国家一级舞美设计刘科栋,《家园》一剧以前所未见的舞美呈现,以近乎疯狂的方式制造了一场舞台空间的“灾难”。舞台打破戏曲观众习以为常的观演体验,泥石流灾难现场的再现,从灾难到生存,从毁灭到希望,从繁杂到简洁,从纪实到写意,刘科栋以他奇特的美学追求,在废墟上重建起心灵的家园。

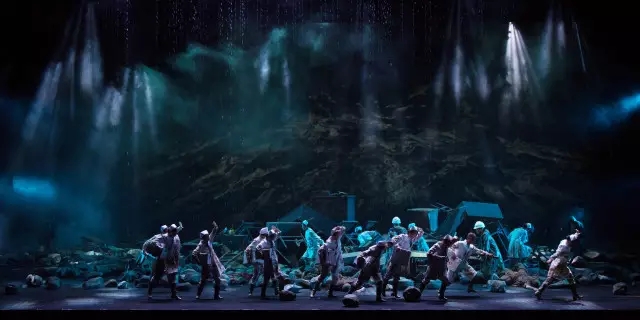

国家一级灯光设计周正平,素有“灯光诗人”美誉。《家园》一剧灯光紧扣剧中意象与情绪表达,用高调灰色光强化剧中灾难与搜救的恢宏场面,大量运用光影效果构成光景空间,运用灯光来外化人物内心情感的表现,将该剧整体戏剧情境的营造提升到更高的审美品质。

国家一级服装设计赵艳,在《家园》一剧中,不是简单地表现现代生活,而是再现生活,是“灾难质感”的深刻诠释,也是“坚韧人性”的史诗抒写,更是“心灵家园”的描绘、暗喻和图腾,从而为全剧添加了一种涌动的雕塑感和仪式感。对于戏曲现代戏的服装造型创作,《家园》带来了一种全新的审美体验。

国家一级作曲蓝天,是第四版加盟《家园》一剧的音乐家。《家园》的音乐创作风格,大气而凝重,细腻而动情,粗犷而不失委婉,悲情而不失温馨,旋律的大主题和小主题令观众深受感染,剧终人散,余味绕梁。

唱腔设计、配器、指挥邓增奇,是秦腔音乐界的一匹黑马。他长期担任剧团的板胡演奏工作,秦腔传统烂熟于心。《家园》一剧有一段核心唱段,长达四十句,既有传统韵味,又有现代魅力,以情动人,一气呵成。

主创团队中多媒体设计师胡天骥,化妆造型师胡亚莉,现代舞编舞江小飞、张佑铭,道具设计师李红超,音响音效设计师李鹏,舞美技术总监黄志高,秦腔界首屈一指的板胡演奏家韩小青……

这个重量级的主创团队,在《家园》首演结束后,不约而同地说,我们对得起那些被泥石流埋在地下的亡灵。

真正的艺术家,是懂得苦难的,是敬畏生命的,是悲天悯人的。

真正的艺术家,心中都揣着一份社会责任感。

一场基层院团的大战役

渭南秦腔剧团承担此次排演《家园》的任务。这个剧团常年扎根于农村,在市区演出有“一元剧场”之美誉。也就是说,在自己的小剧场演出,一张票只卖一元钱。戏曲,本不该如此廉价。可是,在城市戏曲文化消费尚未形成气候的今天,留住戏曲观众才是硬道理。

渭南秦腔剧团也培育出了许多好演员。好演员一旦有了知名度,就跳槽到省级院团,或者被挖走。人往高处走嘛!

如今留在剧团的演员队伍,人数不多,行当不齐。排大戏,经常是把舞美队、办公室行政人员都弄到台上。

排练《家园》这么一出原创大戏,一个改制后的渭南秦腔剧团,显然吃力。

于是,请来了澄县剧团、户县剧团的演员,凑在一块,捻成剧组。

就是这样一支阵容参差的队伍,在石玉昆导演的精准调教下,在长达半年的日夜排练中,十指成拳,抱团取暖。呈现于舞台上的《家园》,让人怀疑,这是一群来自基层和农村的秦腔演员吗?分明是省级院团的面貌!

他们来自农村,也许更接地气,更能体察山区灾民的悲欢。他们扮演死里逃生的灾民,脸上身上都涂着血浆和泥浆,却毫无怨言。演员都爱美,而《家园》的群众演员,是最美的演员;他们来自基层,很多都是四级演员,有的连职称都没有。可是他们心里装着舞台,装着观众。他们的投入,他们的敬业,他们的无怨无悔,令人肃然起敬!

一台“大秦腔”

《家园》绝对是一台正宗的秦腔。主要人物的唱段,时而雄浑,时而高亢,时而入味,时而悲怆,令观众大呼过瘾。

秦腔姓秦,这是不容置疑的。

秦腔,是三秦大地的最强音。《家园》提出了大秦腔概念,在秦腔板式韵味不变的前提下,一些唱段,融入陕西民谣、华阴老腔的元素,以此丰富全剧的色彩,而陕西民谣、华阴老腔,万变不离其“秦”。

中国戏曲的特性是以歌舞演故事。《家园》一剧的基调是,戏曲的节奏,秦腔的传统,歌剧的音乐,舞剧的舞美。这些传统与现代相结合的表达,为“大秦腔”的探索而助力。

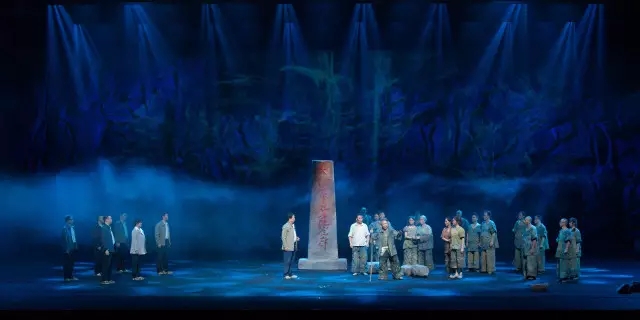

《家园》临近尾声,村民们就要搬出大山去,住进新家园。群情沸腾了。众村民敲着锅,砸着凳,捶着地,也难以抑制他们激动的心情。也只有粗犷、雄浑、亢奋、火爆的华阴老腔,才能宣泄他们的激动。

唱华阴老腔的是渭南秦腔剧团的花脸演员史玉国。

友情指导这段老腔的是张喜民。

一副金嗓子

特邀领衔主演边肖,是梅花奖获得者。业界称其是金嗓子。

边肖加盟《家园》剧组,可谓临危受命。从4月2日第一次阅读剧本,到4月25日第一场彩排,20多天时间把“一号角色”拿下。8月中旬,边肖第二次进驻排练场,这时的《家园》剧本已改动三分之二之多。边肖没有任何怨言,依旧和三个基层剧团的近80名演员泡在排练场,一起吃盒饭,一起上下班。他说,我梦里都在为遭受泥石流灾难的乡亲们流泪。

排练期间还有个花絮:有一个雨天,边肖下楼,走到宾馆门口,猛然发现接导演去排练场的车子开走了。他就冒着雨,一路跑了十分钟赶到排练场。大伙儿问他,为什么要跑?边肖说,我不能让导演到了排练场,却看不到主演的身影。

说实在的,一个演员的魅力,除了演得好唱得好,更重要的是做人做事的态度。

扮演二号角色村支书王星的是澄城县剧团的三级演员贾周峰,唱腔韵味隽永,表演入情至深。

渭南市秦腔剧团的胡香串、刘秀丽、樊慧琴、张佐群、张利峰、马萌等,均在剧中有不俗的表现。该团的男演员赵超峰,饰演男一号张安民的B组,兢兢业业,听从剧组角色分配需要,让他演群众,让他演武警,哪怕一句台词都没有,也是乐此不疲。

这是一个有战斗力的团队,他们展示了基层演员的风采,也为基层剧团争了光。这回能够亮相中国艺术节开幕式的舞台,即是最好的证明。