专业分类:专题报道

11.17.2016

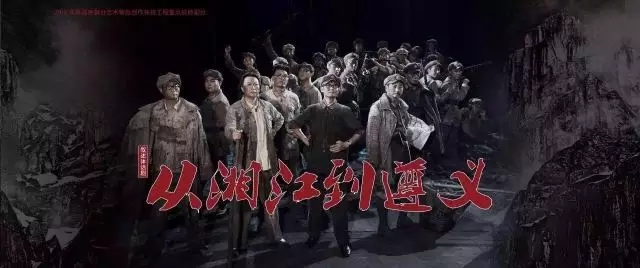

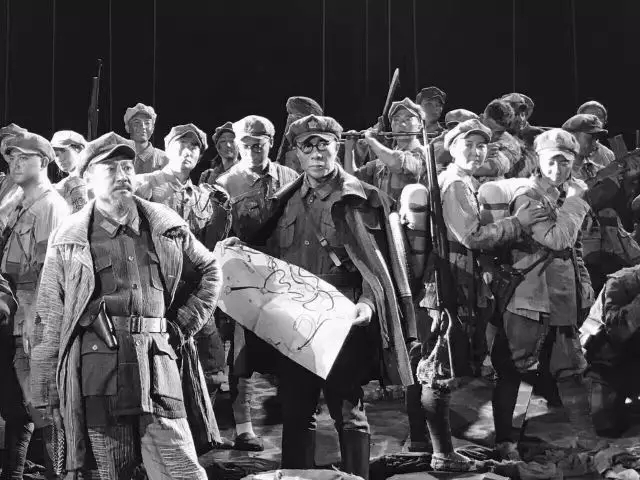

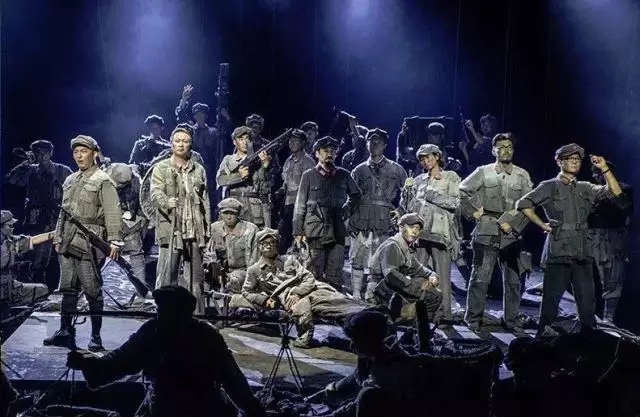

该剧由著名编剧李宝群、王宏、肖力三人完成,著名导演宫晓东执导,知名设计师孙东风设计,特邀国内著名灯光设计邢辛担任灯光设计,著名编导孙涓涓任形体设计,中央军委政治工作部话剧团演出。

“

构建雄浑凝重、诗化写意的现代舞台

汤诗瑶、陈苑 原载于《人民网》

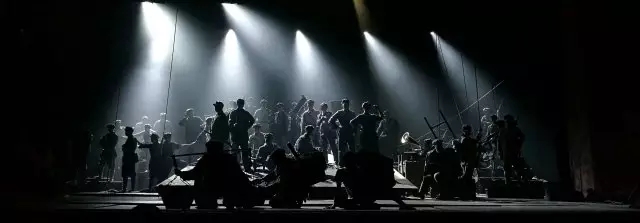

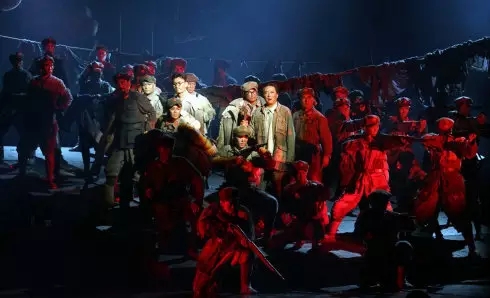

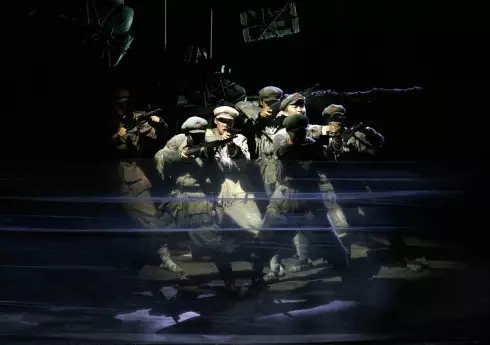

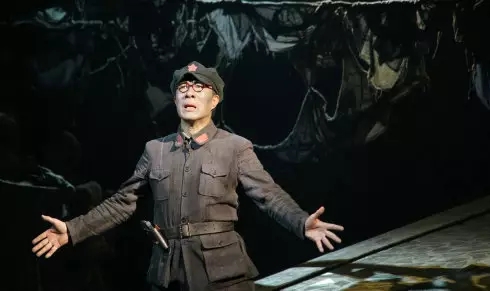

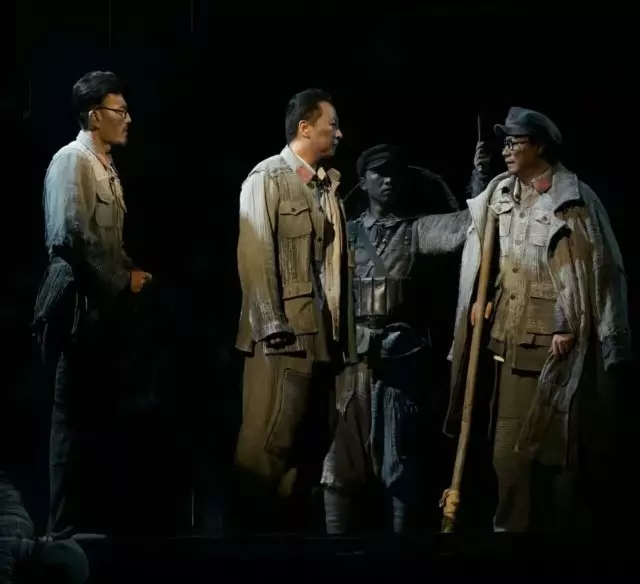

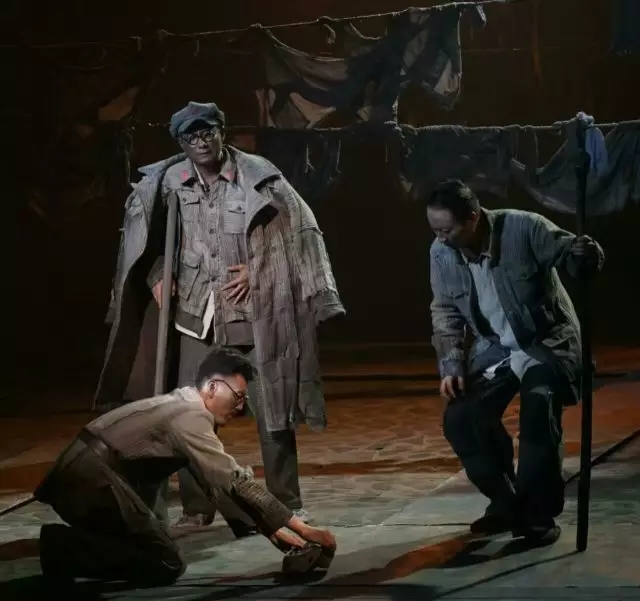

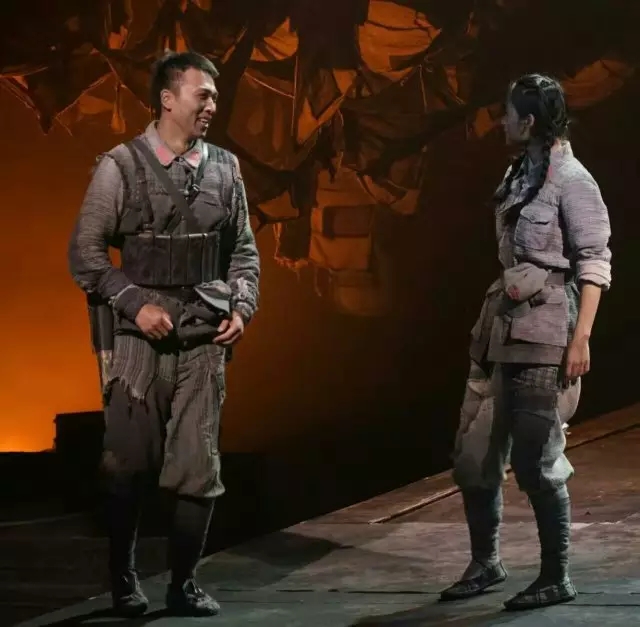

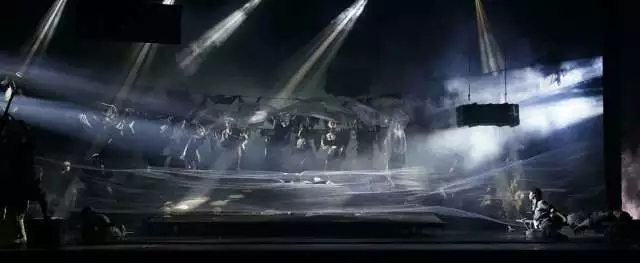

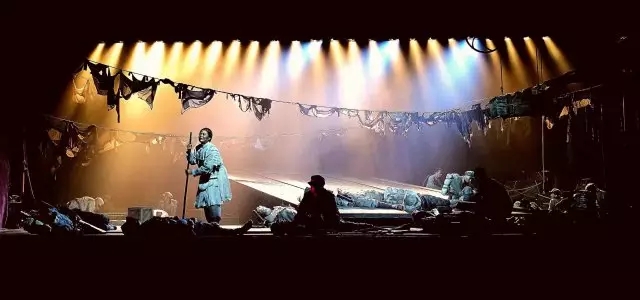

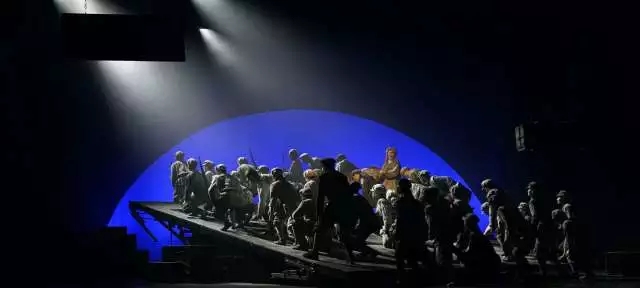

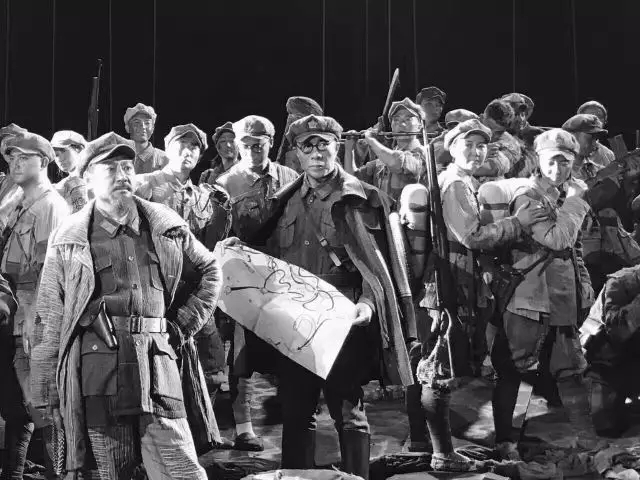

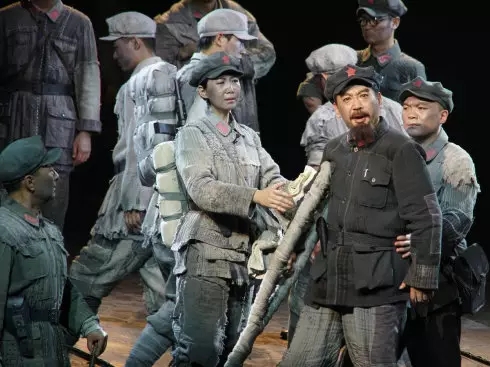

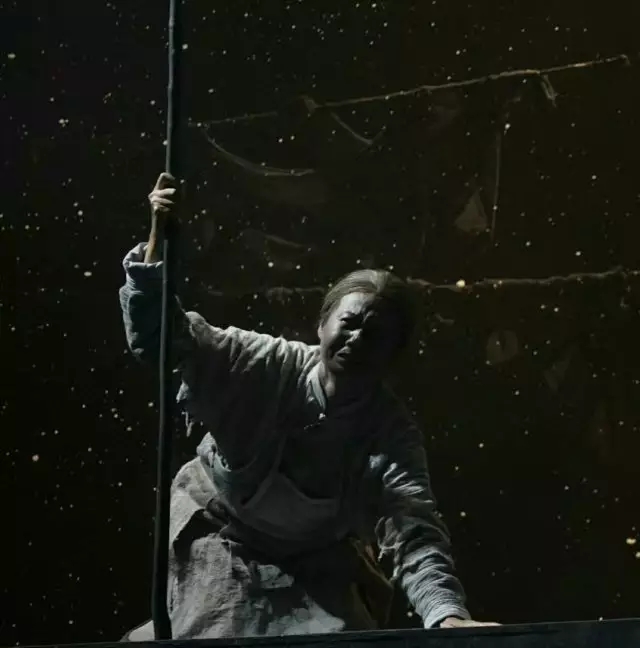

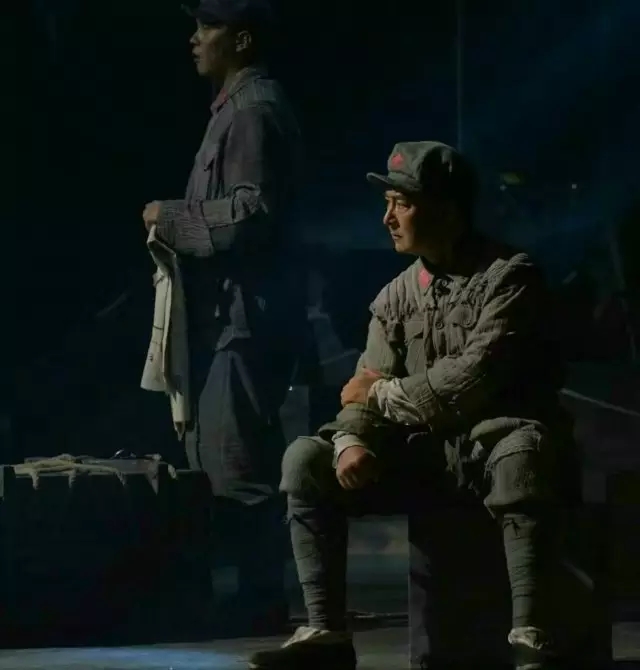

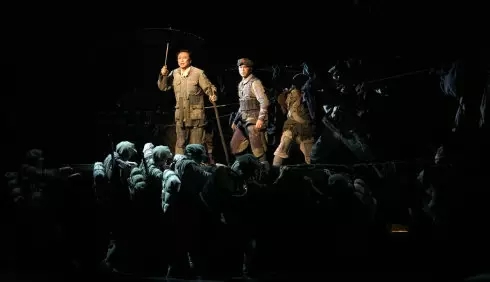

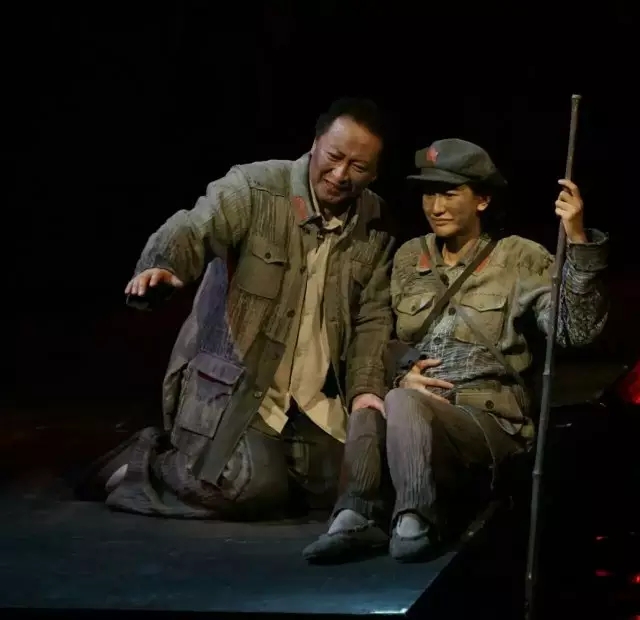

采用了具有现代理念的全新舞台设计,整体上是写意的,局部却是相当有历史质感和写实性。舞台时空不同于传统戏剧的时空构置,十分自由灵动,生者与死者之间,领袖和官兵,百姓之间,亲人之间超时空心灵对话,展开人物心理空间的精神风暴。

“

诗性比历史更真实——导演自述

导演:宫晓东

“在今天有时诗性比历史更真实,因为历史大都经历过筛选。”

“我们必须要有跨代思维,又要有传统长征精神的承接,要知道我们可是当年演《万水千山》的团,耳边还回荡着真实的呐喊‘让革命骑上战马前进’。但毕竟‘抬头望见北斗星,红军想见毛泽东’的时代已经不再了,如今,一代代人应该不断丰富着长征的内涵。”

“

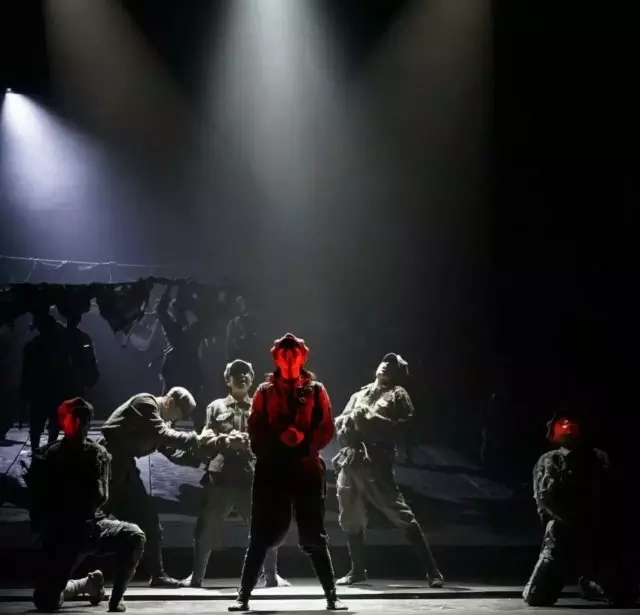

血脉相依——评舞美灯光设计

著名导演:王向明

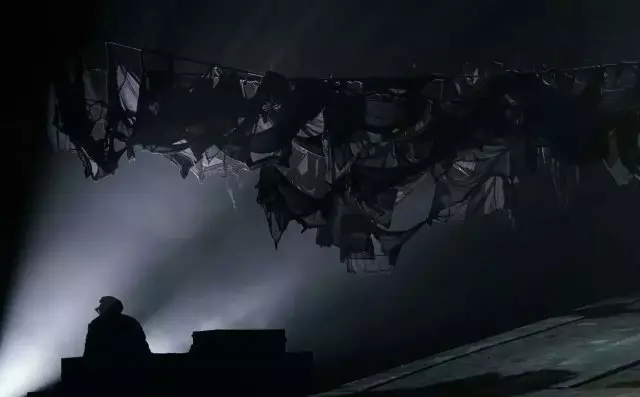

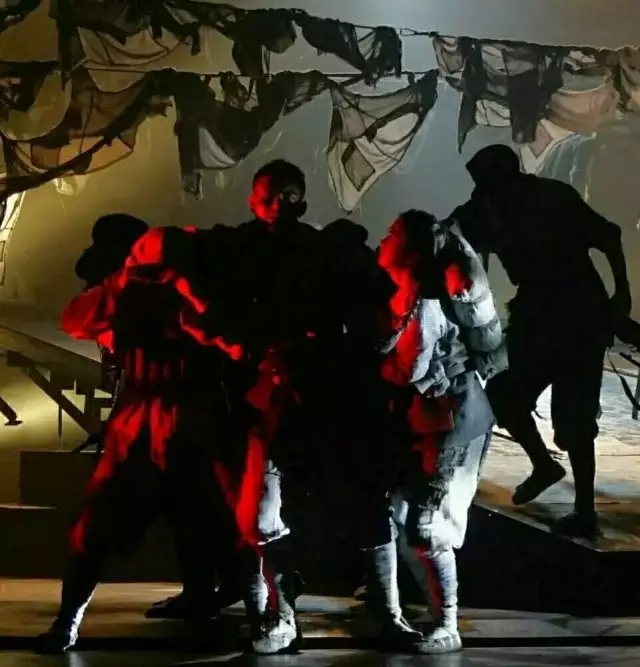

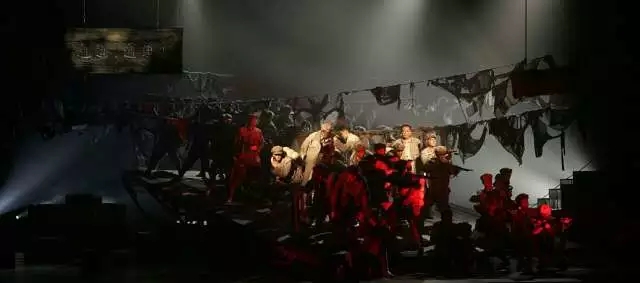

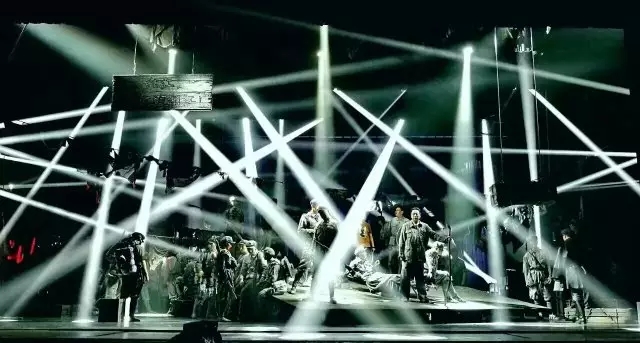

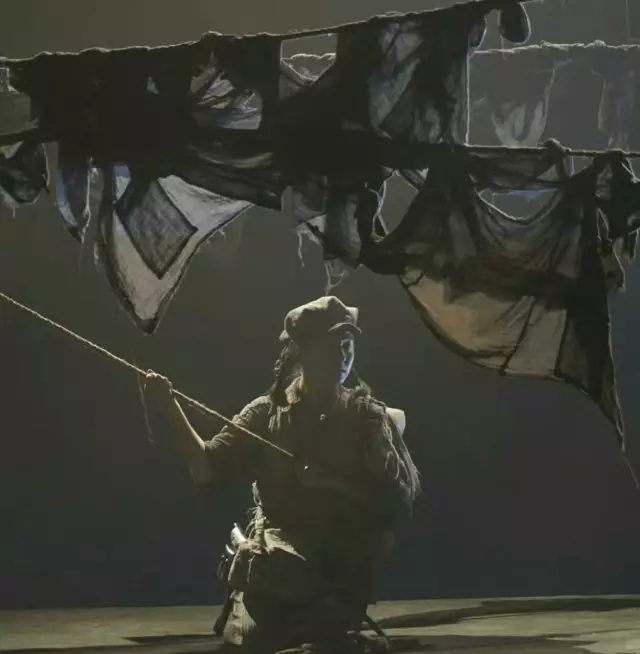

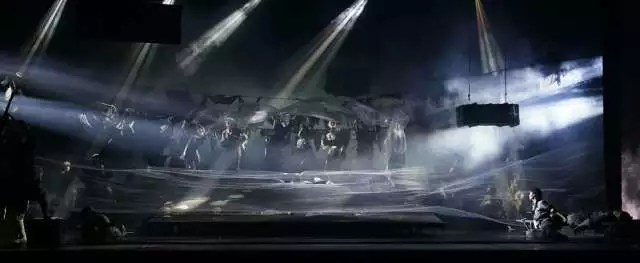

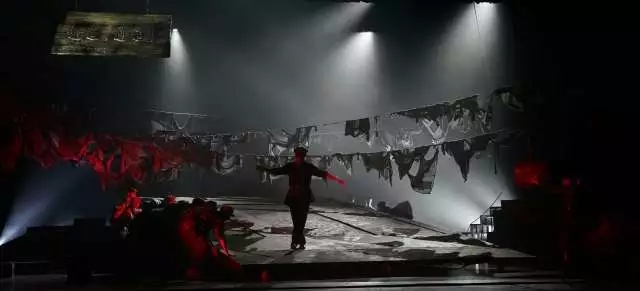

其实这已经不是一个通常意义上的所谓“漂亮”的灯光了,也不是一次停留于表层的外部包装,而就是内容本身,是一个艺术家对作品深入而全面的读解和诠释,是历史魂魄的辉映光谱,是历史情绪的幢幢影像,是英雄群像的镌刻点染,是艺术心灵的诚挚捧奉。战争烟云血腥氤氲间能看到光的厮杀和奋勇,残阳如血向死而生中能听见光的呼号和歌唱!

非有人格情怀世事练达艺术敏锐者所不能为,相比于光影核心骨架健硕体魄的拥建,艺术才华不过是身之两翼扇动的翅膀。它也在说明一切没有灵魂没有情怀没有真诚的所谓这个家那个师一文不值。在这里,我们看到的是一个正直的人对历史对长征对军队对革命对生死,炯炯助燃心向往之的炙热深情。

“

历史的再现

著名作家汪守德 原载于《中国文化报》

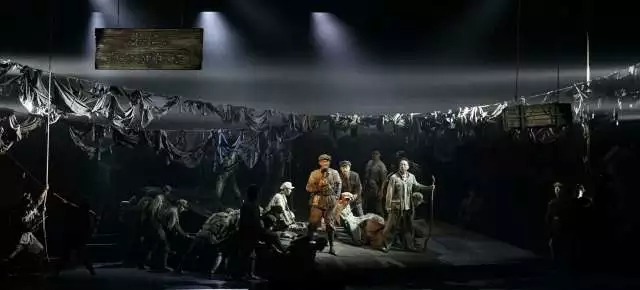

与这一题材相称的是必须有其苍凉厚重的戏剧氛围,令人震撼的灰暗调子的舞台呈现营造出了贴近真实的战争气氛。舞台上悬挂着衣物碎片的交叉线,既象征着前路的重重阻隔,又象征着战斗的极度惨烈。人物的造型、服装和化装以及舞美、道具、灯光设计等,都竭力体现出了强烈的战争和历史质感。伴随剧情展开而使用的红军时期歌曲的浅唱低吟,更加烘托出特定历史情境中的情绪与氛围。

“

穿越历史——长征精神

范雪娇 原载于《中国艺术报》

为做好该剧的剧本创作工作,主创团队从今年年初开始,便先后研读数十部有关长征的历史资料和文艺作品,并特邀著名军旅作家、长征史专家王树增担任文学顾问。今年4月,编剧李宝群、王宏、肖力,导演宫晓东等组成创作团队,沿红军长征从湘江到遵义的路线进行深入采访、体验,从广西兴安、全州、龙胜到湖南通道,从贵州瓮安猴场、黎平、乌江、遵义,翻越娄山关,探访赤水河,行程2000多公里,采访相关人员100多人次,参观红军纪念馆十余个,祭拜红军陵墓数十处,收集了大量第一手材料,为剧本创作打下了坚实基础。

抒写长征精神

评论家徐健 原载于《文艺报》

在艺术呈现上,该剧尝试用“叙述体戏剧”的表达形式呈现长征题材,充分借助剧场艺术独有的假定性特质展开“舞台叙事”,将叙述性、文学性和戏剧性相结合,将写实和写意、再现和表现相结合,并融入了诗化、浪漫、象征、内心外化、意识流等多种艺术手法。众多人物既是叙述主体,也在戏剧情境中进行角色表演,时空高度自由,逝去的灵魂和现实时空人物、乃至和台下的观众可以进行“超时空对话”。这在过去长征题材舞台作品的创作中是少见的。