“中国第三届舞台美术展”于2015年11月成功举办后,中国舞台美术学会秉持“大舞美”观念总结了相关理论成果,同期编辑出版了《中国第三届舞台美术作品集》和《中国第三届舞台美术展论文集》,反映近十年来中国舞台美术创作现状和研究成果。

今天,学会微信平台选编《中国第三届舞台美术展论文集》中的《从瓦舍勾栏说起 ——戏曲舞台的非幻觉空间》一文,供广大舞美同仁交流学习。

▲光绪北京茶园演戏图

众所周知,演戏必具有一块场地,现称为舞台,古称为“戏台”。恰似禅语有云:一花一世界,一树一菩提。而拟之于戏曲舞台,便是:一景一天地,一台一世界。

回顾中国戏曲观演场所变迁的轨迹,在戏曲艺术由雏形而日臻完备的同时,它的观演场所也日趋建筑化与专业化。根据考察研究,这个进程是亦步亦趋、相约并制的。在戏曲由孕育、萌芽、诞生、成熟的过程中,其观演场所曾有过不同的形态和名称, 其中以北宋时期瓦舍勾栏的繁荣,是戏曲舞台艺术史上一个具有标志性意义的里程碑。 而“杂剧”作为北宋最有代表性的雏形戏曲,它的主要演出场所就是在瓦舍勾栏之中。所谓瓦舍,就是“瓦事”、“瓦肆”、“瓦子”。有关含义,南宋人耐得翁《都城纪胜》解析说:“瓦者野合易散之意也。”可见,瓦舍就是在城里的建筑中供市民们常年往来的大型商业性游艺场所,其中既有专门为观演而设立的勾栏、乐棚,也有各种杂食店、刻书作坊等,功用俨然今日的大众娱乐城。勾栏,有作勾阑、钩栏,本意是指曲折弯曲的栏杆,“勾”者,有曲折、勾连之意。到了宋元时代,“勾栏”被专门用来指称瓦舍中设置的观演场所。据学者研究,勾栏应该是全封闭式的建筑,设有一扇大门以供观众出入,用于演出的部分为前戏台、后台、厢房等,其中戏台后则是演员休息、装扮的戏房,至于观众席,是居中正对着戏台的神楼和对戏台形成三面环绕态势的腰棚,此时整个勾栏的功能运用与今日的“剧场”已非常接近,而中心式舞台的样式更是沿用至今。

▲宋朝的新娱乐方式瓦子

综观中国古今的戏曲演出,鲜明可见中心式舞台原始形态的特点:观演距离近切,交感性强,容易形成互动,演区无所遮拦,看起来一目了然。在没有演出之前,就是一个三向度的空间,演出开始后,舞台便被组织到戏剧当中,随着演员程式化的歌舞表演引发观众产生体验、想象的审美活动,借建筑场所演变为剧中的虚拟天地,天际诸神,中为人间,下属阴府,三层空间,无所不能,无所不至,从而完成了从物质空间的观演场所到虚构世界之间的戏剧转化。它可以从头至尾均表示一个地方,像《三岔口》、《贵妃醉酒》那样;还可以一会儿是锦绣王宫,一会儿是硝烟沙场,一会儿是闹市酒馆,一会儿是月下庭院……时而是河流湍急,时而是高山路远,时而是“姹紫嫣红花开遍”,时而是“碧云天,黄花地,西风紧北雁南飞”。正如孔尚任在《桃花扇》中所说:“词曲皆非浪填,凡胸中情不可说,眼前景不能见者,则借词曲以咏之。”编剧用词曲来写景,而演员在舞台上除了唱念之外,还可用“身段”来“画景”,这就是中国戏曲的独创之处,并且不断积累传承下来的虚拟动作,为其他戏剧样式所没有或少有的。

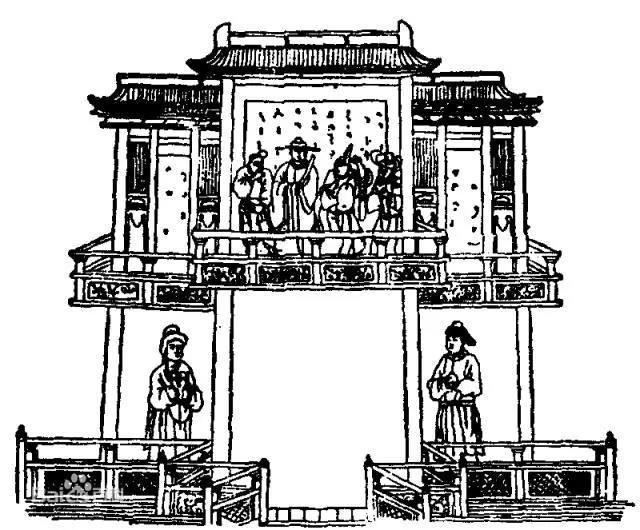

▲临汾东羊后土庙元代舞亭

总而言之,戏曲舞台空间的具体内容与意义是在观演过程中生发出来的,是在几乎没有繁琐景物造型的舞台上,运用演员的虚拟动作调动观众的想象,形成特定的戏剧情境和虚拟空间。而所谓虚拟空间,即以虚拟手法在舞台上获得剧情地点转换变化的自由。从根本上说,这种舞台空间形态不是现实生活时空的直接再现,而是经过心灵折射的时空的艺术呈现。它是一种“心理空间”,存在于创造者和欣赏者的想像之中。有一句戏谚云:“三五步行遍天下,六七人百万雄兵”,生动地说明了中国戏曲象征写意性的特殊舞台的时空表现方法。

▲瓦舍

在传统的戏曲演出中,称为“守旧”的门帘台帐与“砌末”的一桌二椅,就是构成了戏曲演出中最基本的中性化舞台装置,其作用包括有许多方面,如“出将”、“入相”的位置,表演的支点,确定演员与观众、演员互相间的空间关系等等。门帘台帐作为一种静止的舞台装置,是演员出入角色表演的出入口,是前台表演的空间与后台等待空间的分界线,也是剧中时空连续、切断、跳跃的标志。虽然上、下场门间只有数米距离,但靠演员的“圆场”走动,它便可以代表不同的时空跨度,如《十八相送》中“十八里”,或是《林冲夜奔》的迢迢千里。与之相对的一桌一椅也是多用途的,可多可少、可分可合,需要时放置,不需要时撤下。在演出中,随着音乐乍响,大幕拉开,可见一方小小舞台,或许是一堂布景,或许设一桌二椅,或许只是一个空旷的演区……随着演员上场的表演,就意味着进入了某种规定情景,那一堂布景或许是一幅远山近景,便是代表了各种郊外山野;那一桌二椅除了像征本身外,时可当床、时可作公案、时可立佛台,时可竖山坡,时可为楼台……而且,桌椅的各种摆列样式所规定的演员位置和它们之间的距离,既代表着特定情境中人物间的关系,也体现着环境特征,同时决定了人物心理的倾向。空间关系时有对称(中轴性的装置),时有非平衡的布局。总而言之,这种门帘台帐与一桌二椅的传统戏曲舞台演出装置样式是戏曲在特定的历史条件下,解决实物与虚拟性、歌舞性表演的矛盾中所产生的具体经验,一直保持至今,既是一大特色,也是一种局限,如功能单一、形象单调等,从某种意义来讲,它限制着舞台造型艺术的发展,同时缺乏深度的审美意义。

▲音乐剧《曲水流觞兰亭会》

在戏曲舞台观演中,从传统的“守旧”与“砌末”的基本舞台布景,到采用各种声光技术和物质材料的当今戏剧舞台,无论材料、手段、形式、内容都发生了巨大的变化。20 世纪以来,在西方现代主义文艺思潮的冲击影响下,随着戏曲舞台美术观念的更新发展,中国戏曲舞美设计理念已经发生了重大的变化,不再局限于仅再现环境和支持表演,更发挥为表现特定的戏剧内容服务,营造戏剧环境,为表演(动作)提供支点的特定功能,上升到了解析剧情,突显主题,强化特定情景,揭示心灵,表现创意的层面,大大提高了舞台艺术表现力和审美价值。舞台布景不再仅是一组组背景,而以呈现功能创造出来的一场场虚拟的舞台空间,做到为情设景,为景造情,将物理空间转换为表演空间。景物的虚实结合既完成了空间造型,又为表演提供了丰富的戏剧创造,与之结合成有机的戏剧场面,这已成为现代舞台美术设计主流倾向与设计理念。如大型民族音乐剧《曲水流觞兰亭会》的舞台美术设计理念,就是虚实相生、写意与写实的相揉结合。一场场的舞台结构,就如一幅幅的自然画卷,既各自成一景,又连成一卷,如诗入画,画中有境,境中生意,体现了诗情画意的唯美境界。

中国戏曲舞台艺术源远流长,深邃纷然。从事舞台工作多年,既身在其中又常常要“醒之于度外”,只是求得艺术创作中“身在此山中,云深知去处”的那一份陶然与自醒。常言:“人生如戏,戏如梦”,那么,舞台美术艺术恰似在现实生活中营造无数个不同的梦境!随着戏曲艺术的发展,谁又可预料,未来会有多少更美更妙的梦境呈现?!我虔诚地期待着,于激情中创作着……