中国第三届舞台美术展于2015年11月26日至29日在北京展览馆举办。中国舞台美术学会秉持学术先导的办会宗旨,努力把中国第三届舞台美术展办成一次高端的学术活动。为总结理论成果并提升研究能力,中国舞台美术学会同期编辑出版了《中国第三届舞台美术展作品集》和《中国第三届舞台美术展论文集》,以期反映近十年来中国舞台美术创作现状和研究成果。

近期,学会微信平台将选编《中国第三届舞台美术展论文集》的内容,供广大舞美同仁交流学习。

薛殿杰:我的艺术道路

我生于1937年,祖籍辽宁,是农民的儿子,自幼家境贫寒,勉强上初中,1953年初中毕业,当时的美术学院学苏联的模式创立美术中学,因为美术中学相当于中专,管吃管住,才报考的美专附中。不用交伙食费,是报考的主要原因。走上舞台美术这一行更是很偶然的。1956年在东北鲁迅美术专科学校附中毕业后,被保送去报考赴东欧国家学工艺美术,不知什么原因要找一个人去德国学舞台美术,结果就找上了我。我猜想的原因是,考三门,政治、口试和专业课,我的专业课没考好,到中山公园画牡丹,然后画四方连续图案,和同去考试大专一二年级图案系的考生比,我的考卷惨不忍睹,我自己也没信心了,想放弃,当时的监考也比较宽松,同考余秉楠(现在是清华工艺美术学院的教授)不让我交卷,逼我改好后再交。而口试的主考庞熏琹先生态度特别好,总是笑呵呵点头,一幅很赞赏的样子,我答起来就很自信,很放松。虽然有的题也没答上来,问我清代画家四王的名字,就没答上来。其他题都答得很流畅。可能认为我综合文化素质还行,就找我了。庞先生当时是中央美术学院工艺美术系系主任,主考,是我人生道路上遇到的一位贵人。接到北京通知,附中校长傅新华找我谈话,说他搞过舞台美术,是一个很有创意的工作,当时我对何谓舞台美术毫无概念。戏也看得很少,在沈阳只看过辽宁人艺的几个戏。《小二黑结婚》、《春风吹到诺敏河》、《远离莫斯科的地方》。傅新华先生是我遇到的又一位贵人。我同意后就到北京在中央戏剧学院党委书记李伯钊办公室画了一张室内一角,就录取了。走上舞台美术这一行,是有不少贵人相助。我在德累斯顿美术学院舞台美术系学了五年,德国的学校规定,报考舞美系,除了高中毕业学历外,还要有两年舞台上的实践,我没有,第二学年是舞美基础课,用欧洲文化史方面的资料为素材元素作空间练习,什么哥德式、罗马式、拜赞庭式,中国学生可以少学点,结果拿出三个月的时间安排我到当地剧院实习,德累斯顿地方剧院的总设计奥托·葛维尔曼对我也非常友好,作了很好的安排,要求我熟悉剧院的每个角落,参加剧目生产的每个环节,这样我在灯光班、绘景间、排练场,制景车间都实习过,晚上跟演出,补了这课。1959年北京要搞十大建筑,当时为了建设国家歌剧院,派了以程芸萍为首一个剧场建设考察团到民主德国考察,驻德使馆安排参加跟着学习,使我有机会了解德国剧场的基本情况。美术学院的一位副校长是德累斯顿市议会议员,他认为学舞台美术的要多看戏,知道我仅凭那点助学金是没条件买票看戏的,就在议会上提了个提案,中国学舞台美术的留学生薛殿杰看戏不花钱,我只要给剧院打个电话就给我留票,只交五个分尼文化税。德国剧院同其它欧洲大陆国家一样实行保留剧目轮换制,每天晚上换一个剧目,这样我就看了很多戏。这位校长是我遇到的又一位贵人。在德国学习期间,有一级组织打报告给驻德使馆,称我容易受资产阶级思想影响,不适合在外学习,要求把我送回国,使馆主持留学生工作的胡守鑫同志,保护了我,说他还很年轻,让他学完嘛。如果把我送回来,那我今天就完全是另外一个薛殿杰了。胡守鑫同志是我遇到的又一位贵人。我有今天,我一生中遇到了不少贵人相助。包括在座的就有我的贵人。建国初期,经济还很落后,一个公派留学生要花费二十个农民给国家上交的公粮,外汇是用矿砂、大豆和对虾换的。对于这些我总是心怀感激之情。我要感谢我遇到的所有的贵人,当然首先还应该感谢国家对我的培养。如果说我在舞美设计上有点成绩的话,首先是和我在德国学习分不开的。应该说,我算比较幸运的,布菜希特在一篇文章里曾说世界四大戏剧都会,有莫斯科、柏林、伦敦和纽约。也就是说,俄罗斯、德国、英国和美国是世界戏剧强国、戏剧大国。20世纪50年代,我们派了不少人到苏联学舞台美术,因为建国初期帝国主义封锁我们,当时没条件去英美,而派到德国学舞台美术的在当年就我一个人。德国的学制是五年,第一学年是和油画、版画雕塑专业一起上素描彩画基础课。第二年是专业基础课,最后一学年是毕业创作,其中两年时间也搞不了几个戏的课堂作业。主要是有机会多看戏。每学期都有一个星期到外地去观摩,因柏林的剧院多,每次都到柏林。我切身的感受是多看戏,受益匪浅。看戏多思路就打开了。熟读唐诗三百首,不会写诗也会吟。1962年回国之后被分配在新成立的中央实验话剧院工作,同时在中央戏剧学院舞美系兼课。1997年退休。这期间搞了一些戏,有的受到了同行们的鼓励,说穿了就是“远路和尚会念经”。是另类,就感到有点新鲜。回国后第一次见到舞美界的老前辈张正宇先生,他开玩笑地说:“那你见得多了,我们都是叫花子啦。”远路和尚因为念的经和本地的经不一样,就认为你见得多。我个人的创作经验是,接到一个戏不要总是研究舞美应该是什么样子的,而多想这个戏可能是什么样子的。一个戏的样式其数量可能是上不封顶的。不追求应该,而追求可能,是我最重要的创作理念。只有你见得多了,当然包括历史上曾经有过的,和当代的。学的招儿才会多,路子才会宽,可能性才会多。有在德国这样好的学习条件,换成谁都会学到东西的,我是比较愚钝的,农村的孩子,没有文化上家传渊源,换一个别人,肯定会比我学得好。对比国家对我培养的投入,深感自己工作做的太少,深感愧疚。

△薛殿杰老师在他的工作室里

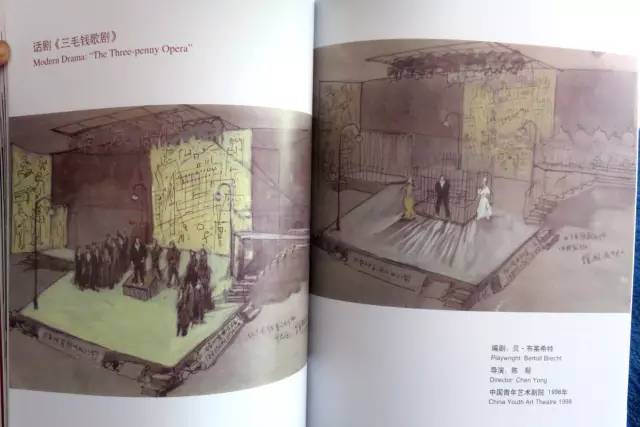

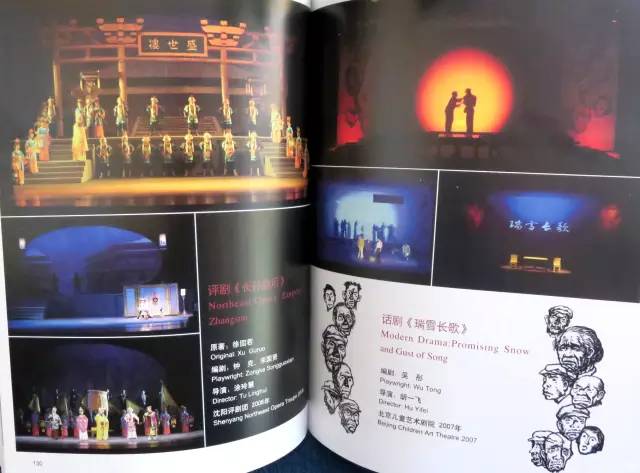

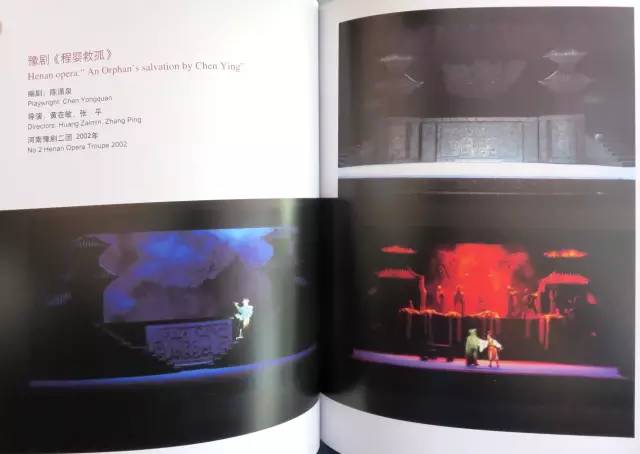

如果说,我在舞美设计上多少有点成绩的话,那是我有幸和很多很知名有才华的导演合作分不开的,这也是我的幸运之处。我和老一代与我同龄的以及比我小得多的中青年导演都有过很好的合作。像孙维世、舒强、黄佐临、欧阳山尊、于村、耿震、徐晓钟、陈顒、张奇虹、周来、吴坚、张孚琛、田成仁、戏曲导演陈新礼,和我年龄差不多的有林兆华、文兴宇、曹其敬,还有中青年导演查明哲、田沁鑫、王向明、胡一飞,还有很多没有提到的……如搞豫剧《程婴救孤》我得感谢总导演黄在敏先生,他看了我做的一个很小模型,一下就认可了,模型不论做得多精致不被导演认可就是垃圾,丢进垃圾桶了事,留着给谁欣赏?没人欣赏。留着自己欣赏,家里又没那么多平方米。我喜欢一个戏搞一个基本结构,做些加减,做些微调,去适应不同场景,这也是在德国学习时学到的一种创作理念。做《伽利略传》时,听黄佐临先生讲,在苦干剧团时,导的很多戏都用一个景,别人送他一个雅号,叫“黄一景”,我自然也想当“薛一景”,如遇到有的导演,说“单调”啦、“视觉疲劳”啦,要求一场戏完全换一个景,那现在的《程婴救孤》舞美就不会有了。所以我说,很感谢黄在敏导演。还有张平导演后来排戏时,充分地利用了这个舞美装置。我个人认为,一个戏的成败得失,主要责任在导演,好的导演能充分挖掘舞美设计的潜能。越是有自己独特特点的舞美设计,是一把双刃剑,利用好了,会放出光彩,用不好,或导演根本不采用,则是一大败笔。舞美上取得的成功绝对是和导演分不开的。多好的舞美方案,导演不认可也不能出笼。好马也得有伯乐。没纳入导演构思的舞美设计,设计得再好也是个失败的设计。我认为一个国家某个时期戏剧能否繁荣的一个重要的条件就是看有没有出众的导演,大导演、世界级的大导演。导演才是戏剧这个学科的带头人。我们的奖励机制重点在演员,其实要繁荣戏剧重点应该奖励导演。没有好导演也不可能有好舞美出现。没有好导演也培养不出好演员。再好的剧本没有好导演也不能成功地搬上舞台。虽然戏剧是综合艺术,其水平的高低应该是木桶效应。而把握木桶各个板高度的正是导演。我在1985年《文艺研究》上发表过一篇文章《杂谈“形式”》,提到有导演的戏剧,有演员的戏剧,有前两年看了章抗美教授在《舞台美术家》关于舞美张扬的文章,我想也可能还有舞台美术家的戏剧。作为舞台美术家是比较被动的,应该擅于和各种类型的导演合作,什么戏都得搞,剧作家的戏剧,演员的戏剧,都得搞。而我个人还是喜欢导演的戏剧。剧作家的戏剧,当然强调忠实于原著,而导演的戏剧,导演也许将剧作家的剧本只作为他导演构思的一个元素、素材,甚至只是一个契机和框架,是借此想说出一些导演自己想说的东西,甚至是反其义而用之。我特别有兴趣与这样导演合作。

△薛殿杰老师在“2014CISD中国先锋戏剧青年论坛”上发言

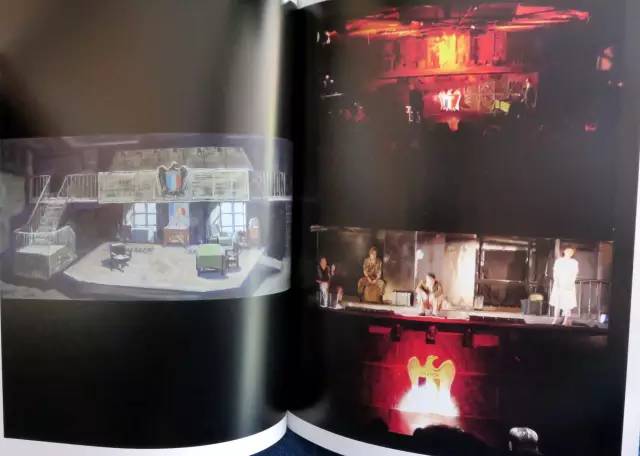

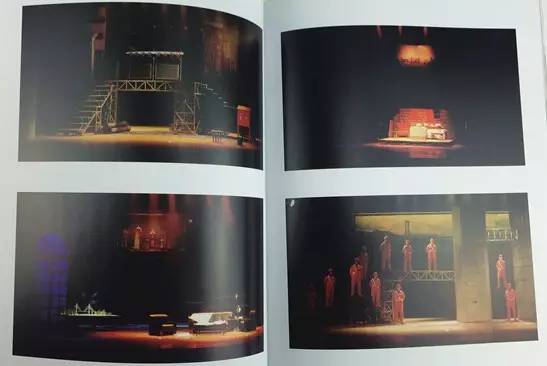

作为舞台设计我也有不走运的地方,我搞五十多年的舞台设计的切身体会是,剧院一定要有自己固定的剧场。我一直在中央实验话剧院担任舞美设计,从1962年参加工作到1997年退休,都没赶上有一个自己剧院的剧场。剧场是导演、演员、舞台美术家创作的实验基地,新戏的合成是指要把戏剧综合艺术的方方面面磨合成为完整的艺术品。这种磨合是需要时间的。每个剧场都会有自己的特点和长处,善于利用其特点就有可能做出有特点的设计。由于没有自己的剧场,我就变成老游击战士了,例如《阿Q正传》、《灵与肉》、《一个死者对生者的访问》、《十五桩离婚案的调查剖析》、《和氏璧》等很多戏,我就不得不研究游击的做法。我就下功夫研究小机械。但我常常为没有自己的剧场而感到郁闷。当然也有幸运的时候(1963年和徐晓钟导演合作为中国儿艺设计《年青的一代》,儿艺有自己固定的剧场,虽然改建前的儿艺剧场台深很浅,只有八米五,但有一个很大的台唇,我们就把李奶奶的楼搭在了台口外)。1984年我有幸与已故导演陈颐合作,搞一个叫《樱桃时节》(即《巴黎公社》)的设计,当时青艺在北京东单长安街上有自己的剧场(可惜,这个剧场也在长安街盖东方广场时拆掉了),这个剧场很小,台口高六米、宽十二米,台深也是十二米,这又是一个群众场面宏大的戏,当时剧院的领导说,为纪念马克思逝世一百周年而排,只在青艺剧场演出,不考虑到别处去巡回。我就最大限度地利用台口、台唇、乐池、建筑台口外面的墙和耳光楼,在台上搭了七栋楼,又利用后天桥反投幻灯。文化部拨了一万元,在当时算是一个大投入大制作,演出后,舞台美术设计收到了一定的好评,《人民日报》上发表文章称舞美“气势恢弘”,看了戏的法国朋友也表示了赞赏。我不想自我吹嘘,我只想说,有了固定剧场这个平台,舞台美术设计的潜能才能得到较好发挥。1997年我和查明哲导演合作为中央实验话剧院设计萨特的《死无葬身之地》,在实验话剧院的小剧场,因为是自己的剧场,就方便多了,可以锯掉二楼走廊的铁栏杆,为安装二楼上的可翻转的折叠舞台,对剧场的圈粱进行了加固,为安装马达带动的钢丝绳,在剧场二楼的楼板上打了孔,这个设计也充分利用了剧场建筑的现有条件,如二楼走廊和一二层楼的窗户,剧中游击战士跳楼自杀就跳的真实窗户到楼外的街道上了。如果没有自己的剧场,这一切都不可能,也就不可能有演出时的这一个舞美设计了。这个戏的演出获得了一定成功,是和有自己固定的剧场这个条件分不开的。对剧团没有自己固定的剧场给工作带来的损失,以从事五十多年舞台美术设计的切身体会,对比在德国学习实习时的感受,在很多场合,只要有机会,我就鼓吹固定剧场制、保留剧目轮换上演制、演出年制等等,都快成祥林嫂了。

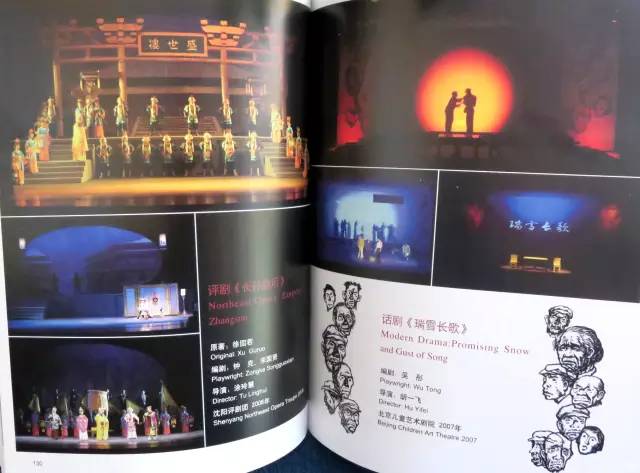

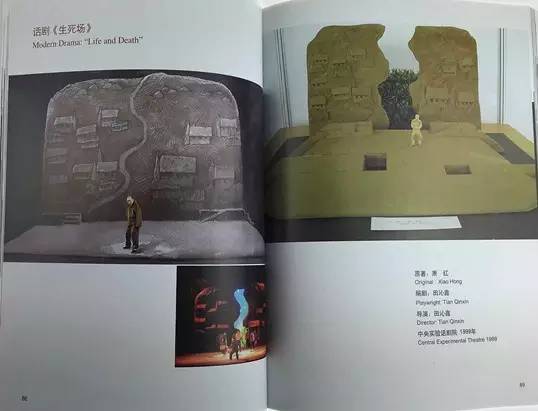

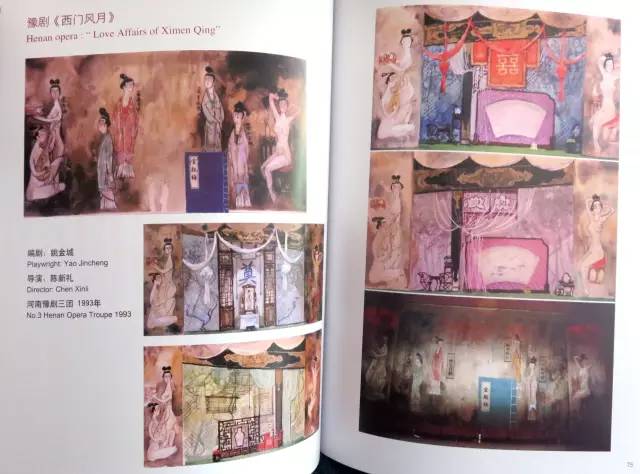

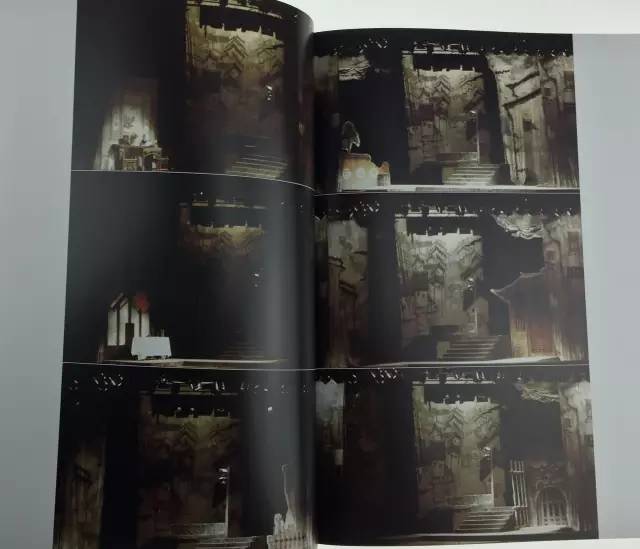

薛殿杰部分设计作品

使我感到汗颜的是,我是一个很一般的舞台美术设计,偏重于舞台设计实践,理论修养不高,没有在理论方面下过功夫,更很少参加对外交流,基本上是吃五六十年代在德国上学时学的那点老本,偶尔写点文章,也多囿于一点实践的零星感受。对当前国际上舞美的新的发展完全不了解。我虽然没停下来还在一些剧团搞舞台设计,远路和尚会念经,可是我从德国学那点经,在80年代初就念完了。现在大家念的很多经我都不会念,对现在国外的资讯我了解得更少,深感自己处于时代落伍者的状态。为我举办研讨会,把我拿出来作为案例来解剖,当然很欢迎对我作品进行批评,找出其不足和缺憾,我将认真地、虚心地,听取各位的批评教诲,诚恳地希望各位专家学者不吝赐教,借助研讨会的平台,帮我挣脱我的局限,让我也赶上时代的发展。

薛殿杰 中国国家话剧院