当今的社会学、经济学和物理学都发现,对于人类社会以及复杂系统的研究必须把事物之间的关系模式作为出发点,而不是单独的个体。因而,关系模式才是建构复杂系统中各种行为的最关键因素。

在技术日新月异的条件下,整个设计过程中所容纳的各种数据资料,已远远超越了基于设计者视觉控制的传统建模方式所能承担的极限,而依靠数据操作的计算机代码渐渐扮演起处理庞大信息的主要角色。因此,基于一定的参数和各参数之间的逻辑结构来完成空间造型的参数化设计方法,将成为未来空间设计的趋势之一。

一、 参数化——空间设计的一种新的手段

参数化设计定义了事物之间的关系,通过在变量与输出之间建立联系,形成衍生关系。它关注的是事物本身的逻辑,形式成为目的性的副产品,关联式参数建模在记录设计意图的同时,反映了设计过程中具象与抽象元素的关系模式。

参数化设计包含分形、涌现、自组织、非线性等概念,在国际前沿设计领域受到越来越广泛的关注,并且成为当代设计研究和实践的重要方向。这些复杂系统所具有的广度和深度,需要设计师转变单学科的思维模式,从全新的角度建立跨学科的设计方法论。

分形和涌现,是其中两个最主要的概念。

1、分形 (Fractal)

图 1 Sierpinski谢尔宾斯基三角形前五次递归

分形理论被誉为自然界的几何学,是非线性学科的前沿分支。1967年美籍数学家曼德布罗特(B.B.Mandelbort)在权威的《科学》杂志上发表了题为《英国的海岸线有多长》的著名论文,深层次地揭示了事物之间普遍联系和统一的图景,从而诞生了分形理论。分形的典型例子有:康托尔集、谢尔宾斯基三角形(图1)和门格海绵、龙形曲线、空间填充曲线和科赫曲线。

在参数化设计中,分形可以被理解为创造介于整体与部分、有序与无序、复杂与简单之间的新形态,利用自相似原则和迭代生成原则,从局部形态出发重新理解整体,并为日后工厂化生产中克服因加工设备所带来的制作限制提供有效的解决途径。

2、涌现 (Emergence)

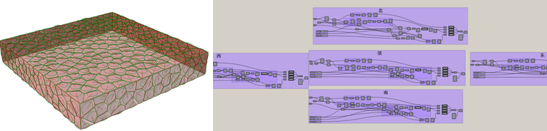

图 2 涌现算法生成的形态

20世纪90年代,约翰•霍兰德(John Henry Holland)在《涌现:从混沌到秩序》一书中提出了跨学科和普适性的涌现理论。自然界和人类社会中普遍存在着涌现理论的实例,比如:蚁群的活动、人类的神经系统、万维网等。

在参数化设计中,涌现一般是指个体以一定的简单行为,动态构成无法预知的复杂形态,是从低层次向高层次发展而产生的程序现象。事物在很多情况下,具有非理性和非线性的特征(图2)。

计算机运算技术和设计软件交互性界面的发展,也为参数化设计的实现提供了技术上的可能性,它们量化了各元素之间的设计逻辑,同时也是实现复杂性设计的技术工具,不仅拓展了设计师的思维,而且优化了已有的主流设计及加工流程。

在以往的空间设计中,软件仅仅是作为展现最终设计成果的绘图工具,并未真正地参与到设计过程中去。面对复杂的造型设计,可视化建模工作量过大,调整和比较方案需要耗费大量的时间,这使得设计师在方案的选择和比较上往往要作出妥协,除此之外,有价值的数据和随机变量也无法直接参与到造型生成的过程中。因此,设计软件的低技术运用,已经成为限制造型设计的最主要因素。而参数化设计的应用,能够取代以往基于纯视觉的非理性设计,通过简单元素的逻辑组合,创造出复杂的几何形态,同时也为设计提供了可适应性的调整空间。

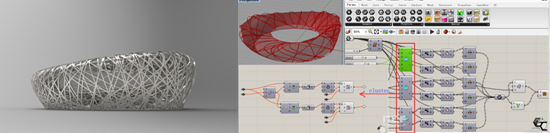

如今,世界著名建筑事务所都已经建立了自己的参数化设计研究部门,为建筑师们开拓了数字设计的新领域。参数化已经全面渗透到他们的作品中,其中不乏一些重大项目。例如:正在建造中的高达632米的上海中心大厦(图3)、国家体育场“鸟巢”(图4)的外围护结构设计、国家游泳中心“水立方”(图5)的外立面膜结构等,都是通过参数化设计手段予以实现的。

.png)

图 3 上海中心大厦 参数化模型

图 4 国家体育场“鸟巢” 参数化模型

图 5 国家游泳中心“水立方” 参数化模型

国外的设计学院也已普遍使用参数化设计手段进行造型研究,甚至自行开发软件来生成独特的空间形态。在国内,参数化设计虽然刚刚开始在建筑、新媒体等领域中展开,但也势必会渗透到整个设计界。

.jpg)

图 6 AA英国建筑联盟学院 DRL C空间展亭

图 7 ETH Zurich 苏黎世联邦理工学院 装饰柱式

图 8 上海同济大学 O-Strip展亭

参数化设计让空间在拥有复杂性的同时,还具备充足的理性依据,设计师甚至可以单纯地通过功能需求提取有用的数据,然后把这些数据联系到空间构建的参数化模型上来生成空间设计。

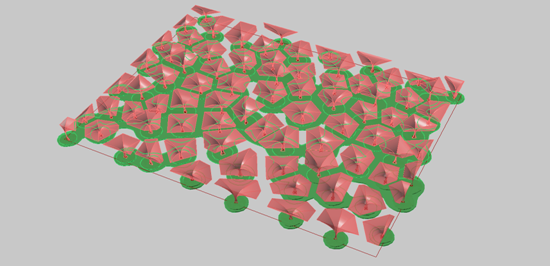

可以试想在学校草坪上做一个空间设计。我们可以根据人群在草坪上运动的数据,把人群逗留处的位置作为中心来建造空间(图9),或者以人群通过草坪的流线来控制场地景观(图10)。而最重要的一点是,当逗留位置与人群流线改变时,空间便会自动更新。也就是说,这完全是一个活的设计。

图 9 根据人群逗留的位置生成空间

.png)

图 10 根据人群的流线生成景观

一般而言,参数化设计方法作为一种全新的设计手段,具有唯一性和不可复制性。不同的设计涉及不同的限定条件和运行规则,所以不可能存在一种通用的基本方法,它的每个方案都需要设计师从原点出发,思索项目与众不同的特质,并借助自身的理解,组织相应的逻辑结构来完成设计。

作为设计手段的革新,参数化设计融合了科学与艺术、理性与感性,使设计过程更接近于自然界创造事物的过程。为了运用好这种新兴的设计方法,不仅需要设计师对数学及其他学科具有相应的知识背景,而且能够掌握一定的程序语言和编程能力。因为只有了解了参数化设计的工作方式,才可能真正利用好这门技术,在最初的概念设计阶段就体现出参数化设计的优势所在。

二、参数化在《爱情书简》中的实验

源于参数化设计理念带来的启发,笔者在新媒体舞台剧《爱情书简》的舞台美术设计中便使用了这种新的设计方法,试图探索参数化设计在剧场空间中的应用。

(一)设计理念的形成

《爱情书简》是一出百老汇经典话剧,全剧运用读信的特殊形式表现了主人公安迪和梅丽莎自小学二年级相识直至梅丽莎去世,整整五十年的情感生活和人生命运。

上海戏剧学院2013年以新媒体舞台剧的方式,再度演绎了这一剧作。导演希望以老年安迪的倒叙引出整个故事,因此设计了原剧本中没有的80岁老年安迪的角色,以他读信的行动作为贯穿全剧的线索,使演出弥漫着回忆的气息。

作为一出新媒体舞台剧,多媒体技术在《爱情书简》中扮演了非常重要的叙述角色,尤其是老年安迪的大量回忆需要以多媒体手段进行呈现,多媒体同时也起着环境符号和心理空间形象化的作用。

为此,笔者对该剧的舞台美术设计形成了这样的理念:

1、将纸作为舞台上的主体形象,同时作为投影的接受界面。为了达到人与影像的互动,纸的竖向部分采用黑色网孔棉布,它既可以接受正面投影,也能在背后起光时创造丰富的空间层次感,并为表演与多媒体互动提供必要的物理支持。

2、纸的地面部分是用不透光黑布包裹的曲面平台,端部伸出台口外沿做出纸的多曲面造型。

3、舞台设计以黑色为主基调,使影像看起来仿佛浮在空中,没有影像的情况下又充分体现出场景的空灵感,以调节舞台画面的视觉节奏。

4、整场演出借助演员的造型与点缀真实的大道具,来完成时间和空间的转换。

从这些创作理念出发,纸便成为该剧舞台设计中最主要的形象,而运用参数化设计手段建立模型,创造出纸的形态则是整个设计的关键。

(二)参数化设计过程

在综合考虑了各种因素,特别是多媒体影像互动的效果以及制作预算后,我选择以下较为可行的设计方案(图11)。

这一方案去掉了大部分的装饰,只保留必要的投影界面以及最基本的纸的造型,并在舞台后区增加了一组平台和两条坡道,为演员与多媒体之间的互动提供了必要的空间支持。此外,为了与纸的主体形象相呼应,台口上沿挡片也设计成了多层次的曲线薄片造型。

图 11 《爱情书简》 舞台效果图

(三)布景制作流程

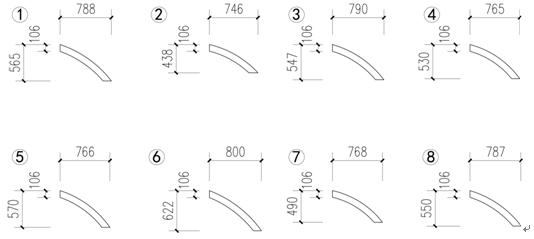

原计划将选定的方案分解制作,其中简单的结构由人工制作,而参数化部分(图12)则运用计算机辅助建造(CAM)技术,通过大型激光雕刻机(图13)进行制作。这样可以运用参数化软件,将复杂造型分解为满足材料属性和加工工艺的小单元,再通过与计算机辅助建造技术的良好衔接,以数字化方式将曲面造型如实地建造出来,解决以往设计过程中由于制作技术含量过低所带来的造型限制,改善整个布景制作流程,减少制作过程中人力与材料的浪费,避免人工误差引起的设计效果损失,使最初的设计意图完整地体现在制作成品之中。

图 12 参数化软件导出的CAM雕刻稿件

图 13 大型激光雕刻机

图 14 曲面造型骨架

在实际布景制作过程中,由于预算的限制,参数化部分也采用了人工制作。不过,得益于前期详尽的案头工作,具体的制作过程进行得非常顺利。制作人员按照网格放样的原理,先将曲面结构骨架成功地制作出来,然后再借助在骨架上方搭接薄木片来实现曲面的起伏造型(图14)。同时,还通过在表面包裹地毯和黑棉布,使曲面的过渡显得更加自然,从而完全实现了最初的设计意图。

(四) 最终演出效果

图 15 演出剧照

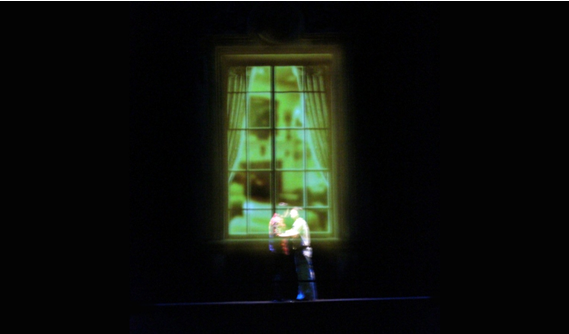

演出一开始以老年安迪读信来倒叙整个故事,舞台上呈现出室内实景与室外影像的平行画面,借助多视角对同一画面的展现,突破了传统舞台美术的空间表现手段。(图15)

图 16 演出剧照

剧中,两位少年时代结下纯真友情的主人公,后来分别被送到不同的城市上学,因而只能通过书信来传递彼此的情感。这时,背景影像表现为分裂的两部分,恰好呼应了前演区两盏成像灯点亮的演员表演。(图16)

图 17 演出剧照

终于,男女主人公在漫长的分别后有了一次单独相处的机会。这个私密的旅馆空间被安排在黑幕的背后,它通过在黑幕前投射窗户的影像,实现了多层次的舞台空间。

对于黑幕投影的初次尝试,格外具有挑战性。影像设计经过反复修正投影画面的亮度和对比度后,才达到演出要求,而灯光设计则为了配合黑幕投影,将光线控制在了最小范围和最低亮度之内。(图17)

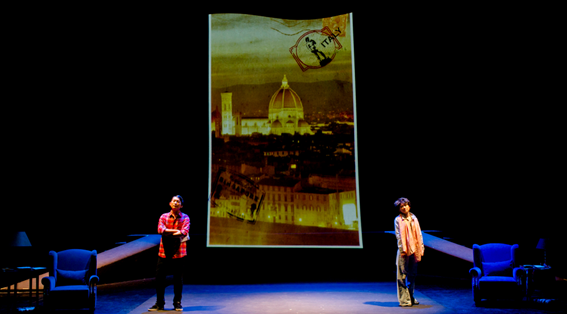

图 18 演出剧照

成年后,男女主人公仍然在各自的人生轨迹上运行,始终无法交集。这一段,演员以两条坡道和前后演区形成的环形通道来进行舞台行动,伴随着台词的变化,多媒体影像通过转换各个城市的明信片画面(均是他们各自到过的地方),与表演实现互动,而这恰恰也是多媒体手段的优势所在。(图18)

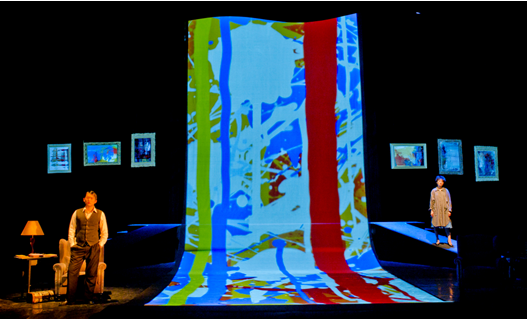

图 19 演出剧照

历经长时间的游学和创作,女主人公梅丽莎得到了在纽约举办画展的机会。

此时,在舞台后区设置了额外的六块投影板,意在通过在上面投影画作营造出画廊之境。

然而,画展失败了。梅丽莎在坡道和后演区平台上游走,在舞台行动的配合下,中部黑幕投影画面中的画作被颜料泼洒以致消失,反映了画展失败对她的巨大打击。(图19)

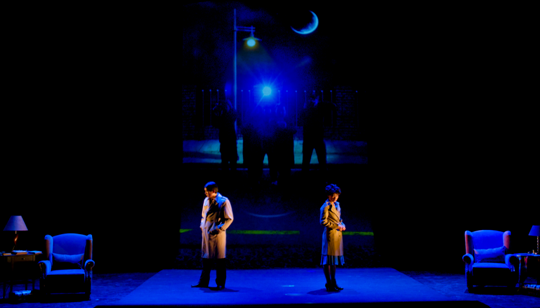

图 20 演出剧照

画展失败后,梅丽莎希望在安迪身上寻求安慰。但是,面对家庭与仕途的压力,安迪必须放下这段感情,两人从此渐行渐远。此时,舞台上以侧光突出了两位主人公的彷徨与裂痕。(图20)

图 21 演出剧照

最后,梅丽莎在痛苦的等待中慢慢死去,而贯穿整个故事的四季影像也随之转为冬季,男女主人公所在区域的冷暖色调对比,令人为之心碎。(图21)

图 22 演出剧照

尾声,两盏台灯再次亮起,伴随着熟悉的旋律,已经不在场的两位主人公仿佛仍在继续写着他们永远没有写完的信。(图22)

结语

参数化设计的发展,有助于将空间研究引入一个全新领域,在设计中拓展跨学科的广度,挖掘单学科的深度,并最终在设计方案中体现这些研究成果。

参数化设计不仅拥有最基本的视觉审美,而且还包含空间生成的内在逻辑与个性化条件,这些数据成为方案独特性的基石,同时也为加工工艺提供了技术上的辅助,即在创造个性化空间设计的同时,使创意、技术、生产形成链条,使美学、科学、社会学形成交叉,为设计提供更充分的科学依据。因此,在未来设计学科领域,它必然会成为最具成长性的发展前沿。