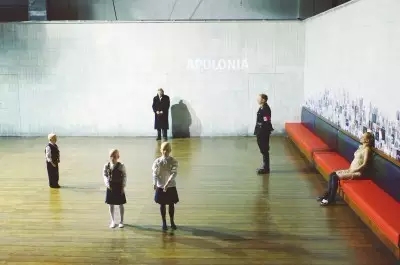

古希腊悲剧的内容占据了 《阿波隆尼亚》的大部分,导演选取欧里庇得斯的 《阿尔刻提斯》 和埃斯库罗斯的 《奥瑞斯提亚》 中部分对话和人物关系,到演出的最后四分之一部分,出现波兰女记者汉纳·克劳所著 《阿波隆尼亚》 的内容,是一段对二战期间与犹太人有关的惨烈往事的回忆。 (主办方供图)

《英雄广场》 是欧洲当代最重要的知识分子导演陆帕的新作,三个月前在波兰克拉科夫首演;瓦里科夫斯基是陆帕的学生,被认为是波兰中生代导演的代表人物,他的新作 《阿波隆尼亚》 是上一年阿维尼翁戏剧节上掀起最多议论的作品;柏林邵宾纳剧院的《理查三世》,将是今夏爱丁堡戏剧节的大戏,也是纪念莎士比亚逝世400周年的文化活动中,备受关注的一场。今年的林兆华戏剧邀请展把三部火热的欧洲第一流舞台剧带到天津,这也意味着,接下来的几个月里,一大波戏剧工作者和戏剧迷又将开启“飞过大半个中国去看戏”的模式。

今年,林兆华戏剧邀请展办到第六年,这个邀请展最初带着点“林大导的朋友圈”同乐乐的意思,后来,他和他的工作室顶着“办一次剧展,用一年还债”的压力,陆续请进汉堡塔利亚剧团、华沙话剧院、柏林邵宾纳剧院这些欧洲一线剧院,请来彼得·布鲁克、陆帕、奥斯特玛雅等顶尖导演的新作。这几年里,许多戏剧迷穿过大半个中国去京津两城看戏。戏剧迷一直在追问,把这些戏请来不易,为什么不能在京津以外的城市巡演?答案是没钱,这个剧展至今承受巨大的经费压力。今年剧展邀请的剧目达到10部,是历年剧目最多的一次,但这10部戏,只能在天津大剧院落地,甚至连北京的演出也迫于票房压力而全部取消了。

邀来的10部戏没有一部能在北京演出,80岁的林兆华是落寞的,他有些无奈地叹息:“有时候,市场对好东西是冷漠的。”这话让人感到揪心,我们面对的这片火热的市场,能不能容得下注定只能吸引小部分观众的作品? 能不能允许一些真正优秀的作品赚不到钱? 如果不能挥霍地去阿维尼翁、爱丁堡、克拉科夫等戏剧节批处理地看戏,我们在家门口看到一场好戏,有多难?

承包了一整年好看的戏

陆帕之前的两部作品———《假面玛丽莲》 和 《伐木》 ———给国内戏剧界和评论界带来极大冲击,他利用剧场空间对时间的压缩延宕处理,他在时间流动中对“精英文化”的反省和忏悔,他独特的训练演员的方式,他对戏剧形式和表演方式的开拓,以及由此深入地对人性神秘的探索,这些在国内舞台上是不多见的。伯恩哈德被称为“阿尔卑斯山的贝克特”,他是陆帕最欣赏的作家,在 《英雄广场》 之前,陆帕六次把前者的作品搬上舞台。《英雄广场》 原作是伯恩哈德生前的最后一部剧作,陆帕的改编则是选取伯恩哈德全部18部剧作里的3部,从一个犹太教授的死亡,追索不堪回首的往日疮疤,被麻木泯灭的人性和社会畸形孕育的犯罪,这部4小时的戏剧是一次对原始文本的改编,也是对伯恩哈德戏剧创作历程的一次回顾。伯恩哈德的语言有排山倒海的气势,也敏感如摇摆的烛火,旋律般起伏的文字,表达的却是人类境遇中愚钝、冷漠和痛苦。

《阿波隆尼亚》 去年在阿维尼翁戏剧节的首演,因为演员激昂的肢体表演、贯穿舞台的巨大影像和人偶的运用,以及古希腊经典悲剧文本和多媒体暴力美学的结合,震动阿维尼翁的观众。古希腊悲剧的内容占据了这部作品的大部分,导演瓦里科夫斯基选取欧里庇得斯的 《阿尔刻提斯》 和埃斯库罗斯的 《奥瑞斯提亚》 中部分对话和人物关系,到演出的最后四分之一部分,出现波兰女记者汉纳·克劳所著 《阿波隆尼亚》 的内容,是一段对二战期间与犹太人有关的惨烈往事的回忆。构筑这样的戏剧结构,导演让神话人物穿越时间一次次复活以后,解构并质疑了古老神话,也从历史的视角回应当代焦虑,剧中互文式的三组人物关系,冷静勾勒出漫长历史变迁中,混杂着的残酷和恐惧,至今带来创痛的、普遍的人生困境。

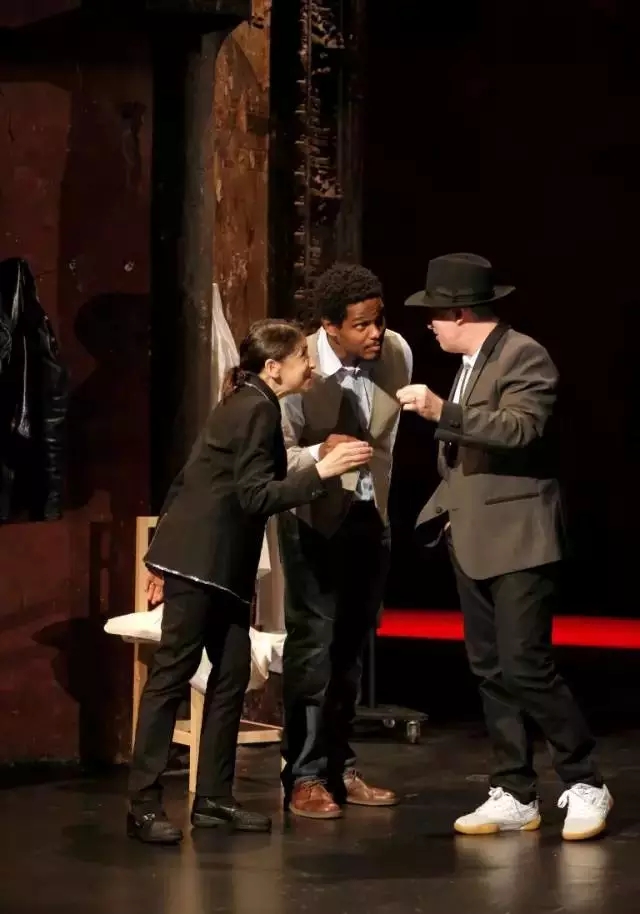

▲柏林邵宾纳剧院的《理查三世》剧照

《理查三世》 是去年阿维尼翁戏剧节的闭幕演出,也将参加今年爱丁堡戏剧节,导演奥斯特玛雅追求舞台上强烈的象征力量,他对演员的训练,综合梅耶荷德和格罗托夫斯基的方法论,发展出一套肢体动作的谱系,强调身体的精准节奏感。他的作品个人风格突出,对经典进行大刀阔斧的重构,冲击力大,争议也大,比如去年到北京演出的 《哈姆雷特》 就褒贬不一。奥斯特玛雅在创作中关注社会边缘的畸零人,《理查三世》 的主角理查,恰是一个丑陋的畸人,他跛脚,瘸腿,驼背,他憎恨整个被谎言淹没的世界,为了控制自己的命运,他杀戮,篡位,兵不厌诈,不择手段地利用人性的弱点,但用鲜血和死亡换来的王冠,仍将他放逐在绝望的孤独中。这部莎翁作品在改编中,多次被当成一个超越了时代的隐喻文本,奥斯特玛雅的这一版改编,让人关心的不是他是否“忠实”于原作,而是他所擅长的现实主义风格,怎样和莎翁的经典发生碰撞。

《英雄广场》 在开票前,已经被认为是今年最受瞩目的戏剧演出。事实上,回忆历届戏剧展邀请来的若干作品,构成了过去几年最值得关注戏剧的图谱。

2010年,第一届的邀请展带着“习作”的探索氛围,圈中人开无伤大雅的玩笑,说这是“林兆华的朋友圈”。也幸而有这豪华的朋友圈,之后2011和2012接连两年,剧展请动裴艳玲演出专场,裴艳玲即便不复巅峰时的状态,仍能以 《夜奔》 和 《翠屏山》这些骨子老戏,展示中国传统戏曲表演所能抵达的至高境界。

2012年,《情人的衣服》 是剧场实践大师彼得·布鲁克的作品第一次来到中国演出,那时,国内大部分戏剧青年仍把大师早年的 《空的空间》 奉为圣经。三年后,布鲁克的作品二度来到中国,是新戏 《惊奇的山谷》,这一次,不再狂热迷信他的格言式判断的观众,开始体会他坎坷的剧场探索中,尝试让作者、演员和观众之间的关系回到最单纯的信任和游戏的状态。

▲《惊奇的山谷》

2014年,陆帕和 《假面玛丽莲》来了,这部用剧场手段探索异化社会中人格的作品,对当下的中国戏剧界而言,是开了一扇意想不到的窗。在欧洲戏剧界,声誉不亚于哈罗德·品特和皮娜·鲍什的陆帕,很孩子气地和林兆华在天津拉了钩,约定来年再来。第二年,他信守诺言地带来新戏 《伐木》,长达5个小时的戏在京津两地演出时,戏痴们在社交网站上“相约刷夜看陆帕”。

▲《伐木》剧照

更多的遗憾,潜伏在观众看不到的数字里。第一届戏剧邀请展赔了50万元。2012年,第三届邀请展启动前,才把前一年亏的150万元还清。2013年,因为欠账还不完,邀请展停办一期。2014年,邀请展和天津的曹禺戏剧节合作办展,时间从原先的11月-12月,提前到每年4月-6月,这一年只请来4部戏,其中两部因为北京剧场过高的场租,取消了演出。2015年,林兆华自称“硬着头皮”请《伐木》 到北京演出,却因出票不佳,今年,没有一家北京的剧场愿意接《英雄广场》。

彼得·布鲁克、陆帕、瓦里科夫斯基,这些在欧洲剧坛也代表着特立独行的名字,让中国戏剧界和知识界激动,却很难掀起大众的狂欢。在这个看起来澎湃的新兴市场里,多数观众需要科普,需要初级阶段的经典演绎,就像不久前英国皇家莎士比亚剧团来华,民间一票难求,而熟读过莎士比亚的观众,却失望于英国人一板一眼、从“老师的老师”流传下来的演出。但另有一些作品,创作者不追求豪华的资源,他们恪守对演员严格训练,强调舞台表现的绝对精准,这样的作品难以制造可观的收益,这不是市场的错,也不是创作者的错,只是,这部分剧场是给少数人的。布鲁克在1960年代就总结过:康宁汉在破旧的剧场演出,贝克特的作品很少能坐满一般剧院,格罗托夫斯基只为30多个观众演出,他担心太多观众会冲淡演出效果。这三个少数派,现在被时间证明是20世纪最重要的剧场实践者。

今天,陆帕和布鲁克这些人的创作,也是同样的。我们要追问的,不是这些作品为什么不能票房大卖,而是,这些确实优秀的艺术冒险,可以不赚钱么? 在热火的市场里,“贫穷”的艺术有没有一席之地? 否则,我们只怕要飞过大半个地球去看一场戏了。