专业分类:其他

04.11.2016

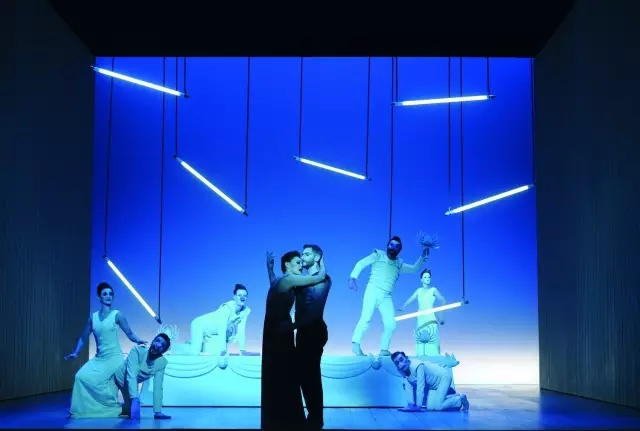

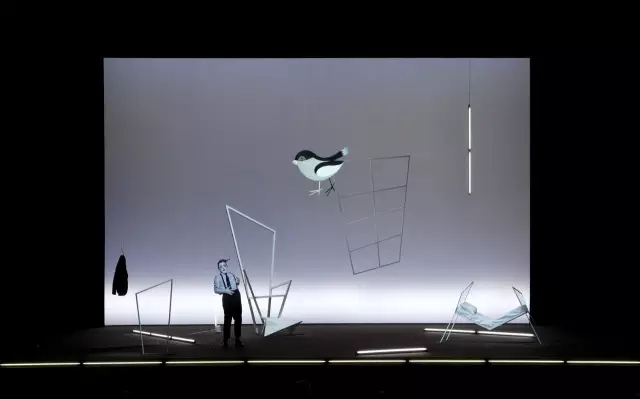

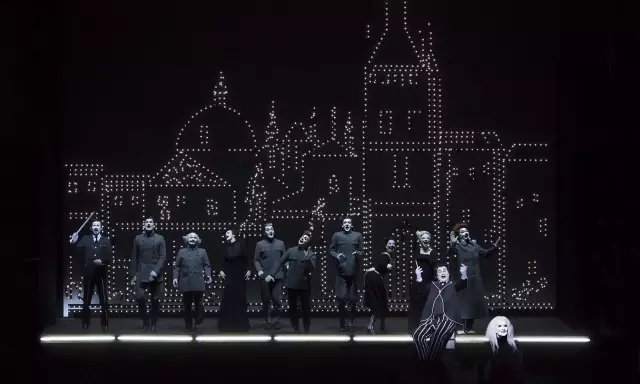

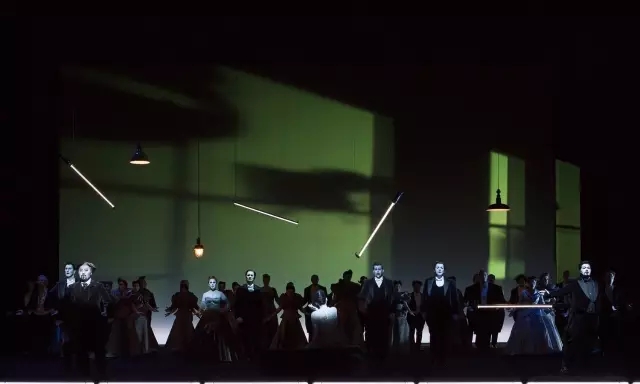

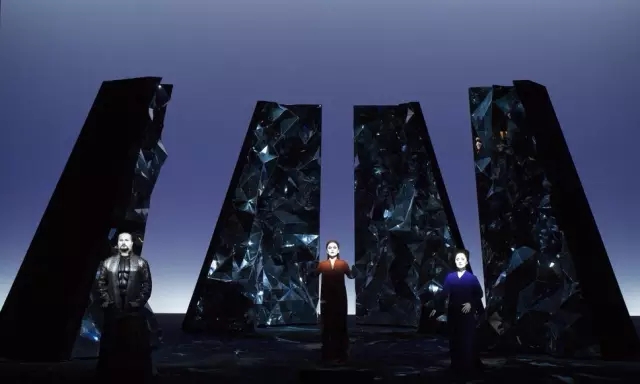

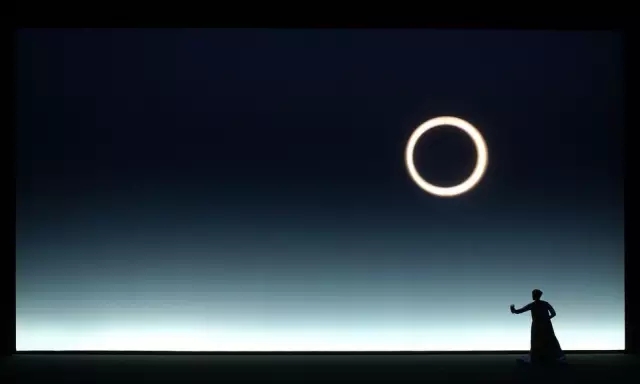

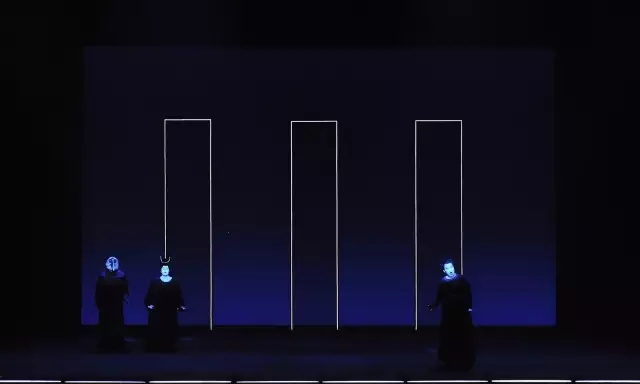

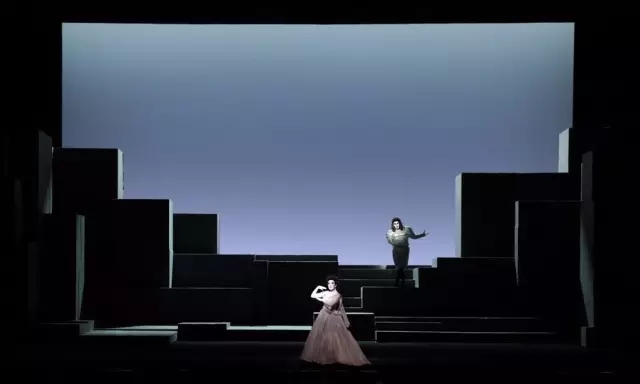

▲《茶花女》▲

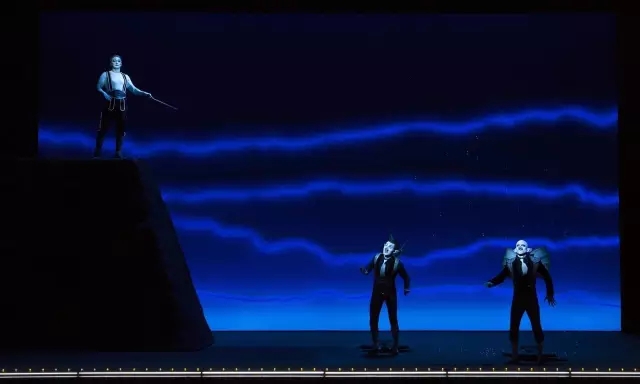

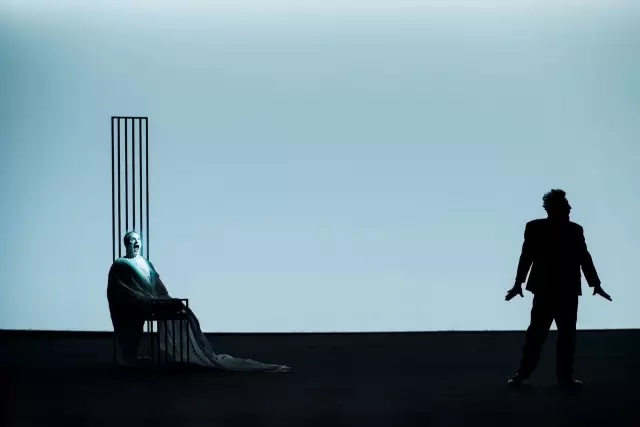

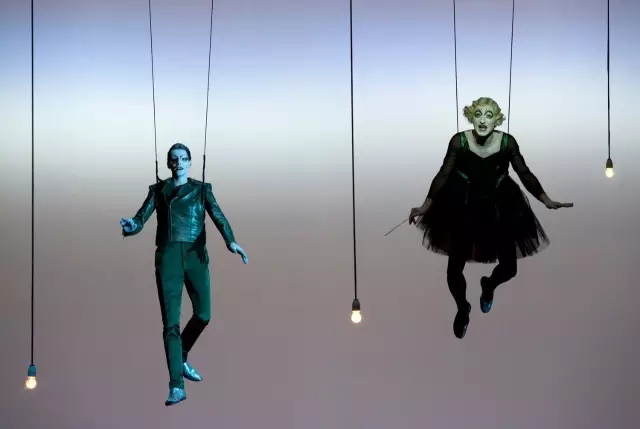

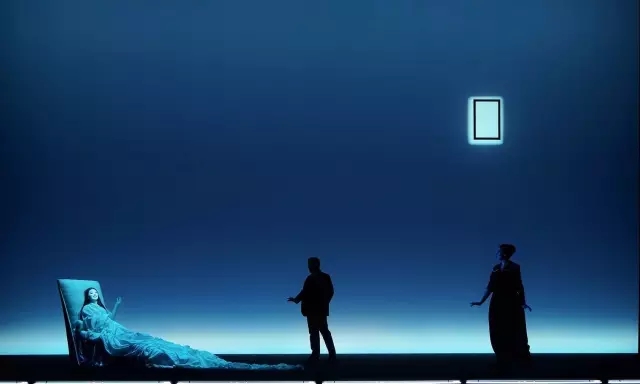

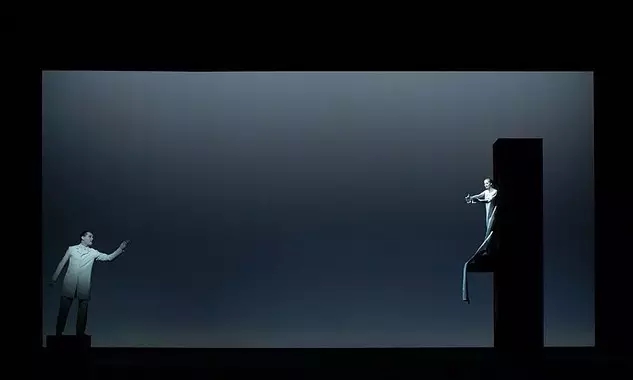

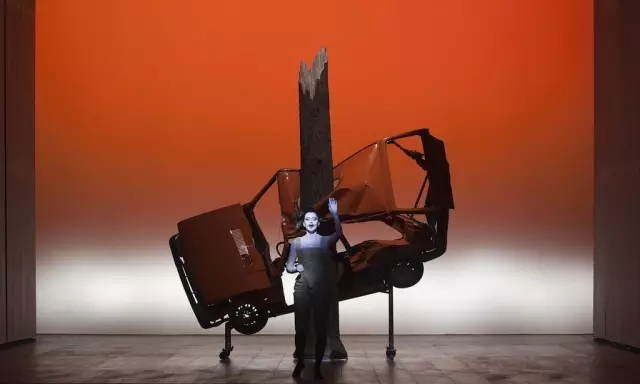

▲《浮士德》▲

罗伯特·威尔逊应该是当代最著名的舞台导演之一。他在不同国家每导演一出新戏,常常会引起轰动的效应。2014年他带来的《克拉普的最后碟带》已让中国的戏剧观众经历了一场堪称现象级别的戏剧观念两极化争论。2016年5月,中国舞台美术学会邀请罗伯特·威尔逊来京参加第三届大师论坛,他将于5月24、25日举办主题讲座。

早于70年代,他即开创了自己独特的风格。他曾经在舞台上沉默了7个小时;他的一出歌剧长达4个半小时,节奏奇慢还没有中场休息;他曾经让Lady Gaga扮成名画《马拉之死》的样子一动不动在浴缸里躺了11个小时……

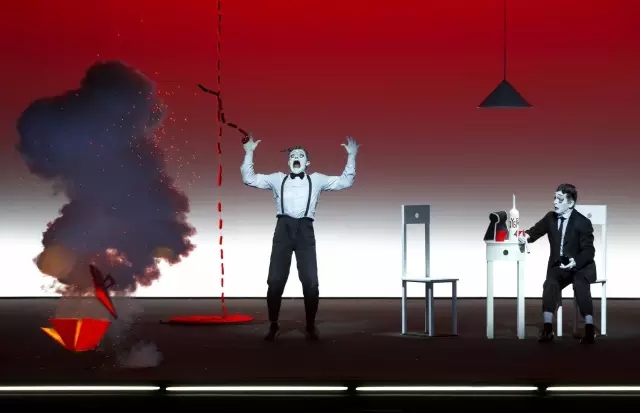

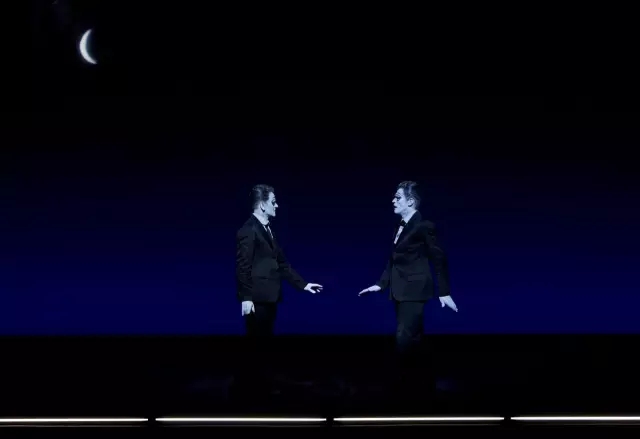

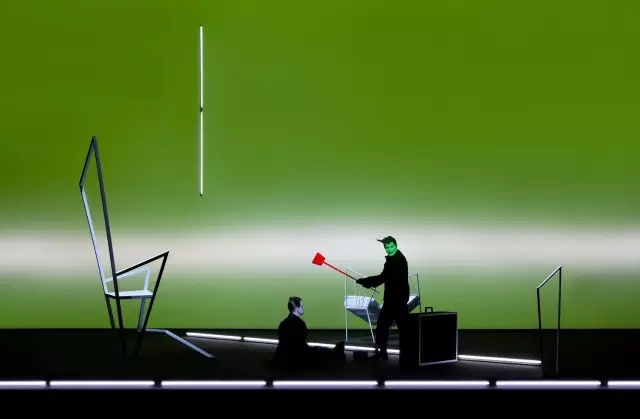

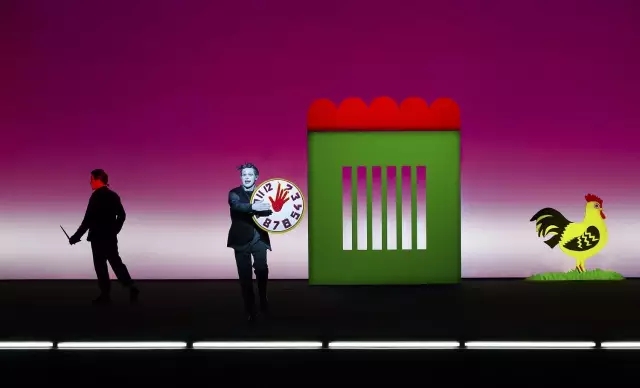

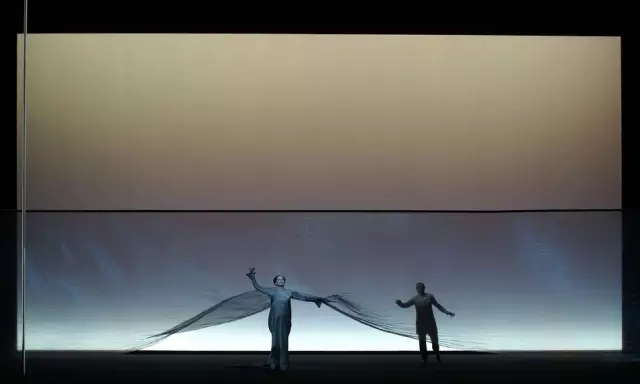

不断挑战、打破过往的审美经验,威尔逊给我们留下一帧帧高度凝练的视觉意象:干净均匀的色彩、令人印象深刻的舞台细节、华美的服装和夸张的妆容。

威尔逊的戏剧作品可以说是后现代舞台美术的教科书。他希望通过视觉效果对文本进行强化——挑衅审美经验的舞台依然肯定不能只是装饰。后现代主义的姿态特别是要把美学实践从传统的桎梏中解放出来。

视觉先于文本

在传统戏剧创作中,舞台上的视觉元素往往成为文学的装饰,而威尔逊所带来的后现代创作手法则是反其道而行之,首先画出包括舞台、灯光等内容的视觉执行,之后加入音乐,最后才引进文本。“上帝给人眼睛,就是要人去看的”,甚至于创作都不一定要有文本。

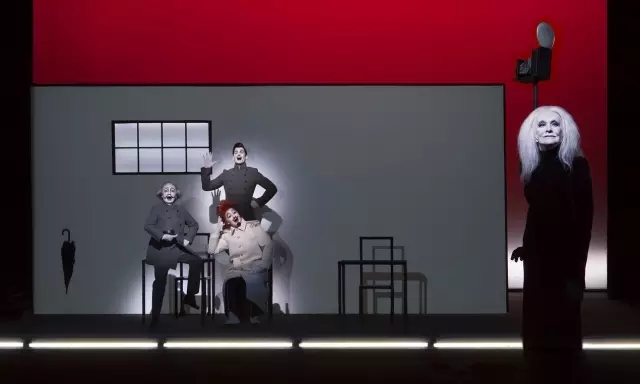

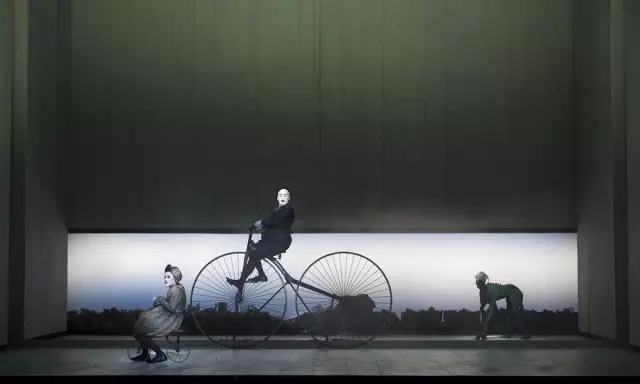

▲《普希金的童话》▲

强调视觉大于文本,是戏剧舞台上的一大挑衅,直接结果就是让观众在理解上面临巨大挑战,“美丽的落日就是落日,还要让它讲出故事么?”在威尔逊看来在舞蹈、美术等艺术的审美中,观众已经可以接受对文本的放弃,但在戏剧领域放弃文本仍旧比较鲜见,他正是一直坚持在这一方面进行探索。并且对观众来说,观看一出戏感受优先,看与听在戏剧中具有同等重要的位置。

“我们关注了太多的文本,却没有发觉即便每一刻的动作几乎是一样的,但其间细小的差别带来的感受都会是不一样的”,“我们想得太多,其实要有开放的心态,要多用你的身体去感受”。他叫大家安静聆听脚步声、絮语声、空调声,并告诉大家缓慢的动作正如刚才所有的声音,都独属于那一时刻,再也不会得以重复了。

重感受,轻意义

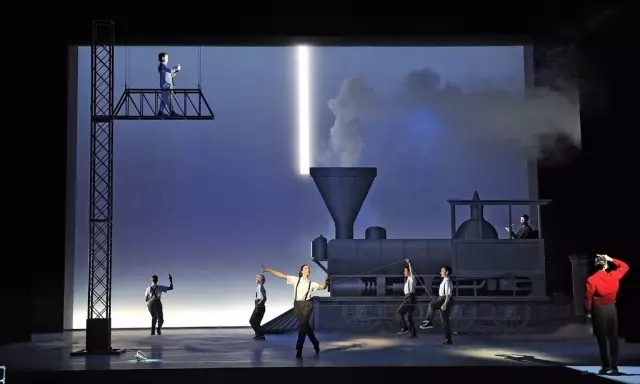

1976年,威尔逊的歌剧《沙滩上的爱因斯坦》树立了他在后现代剧场中不可动摇的地位。

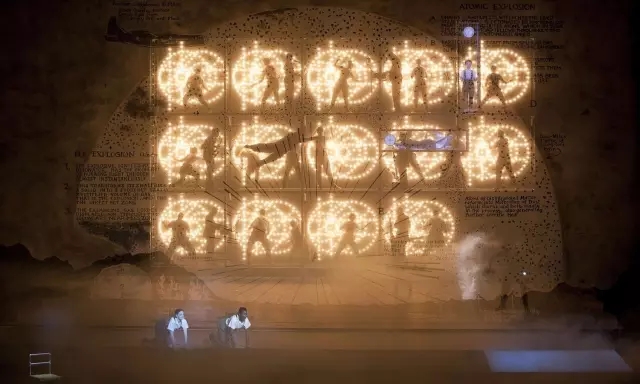

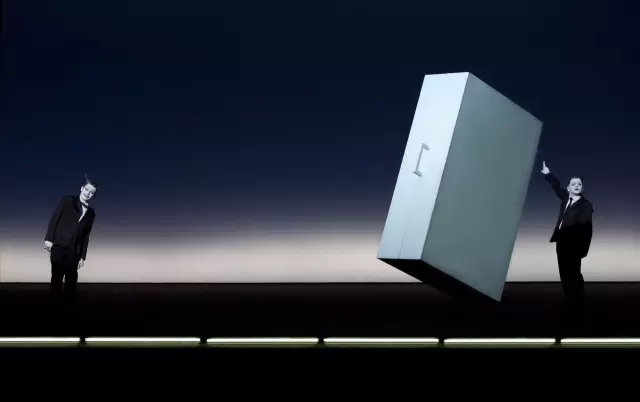

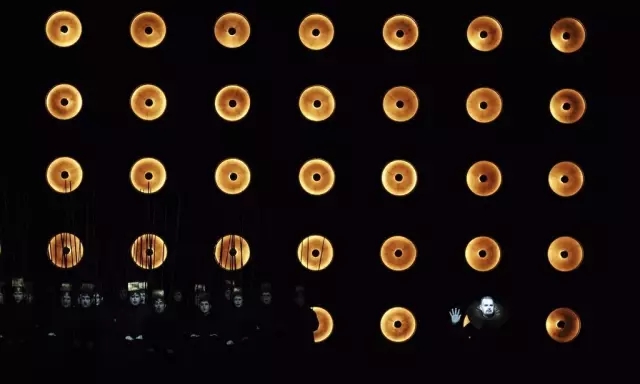

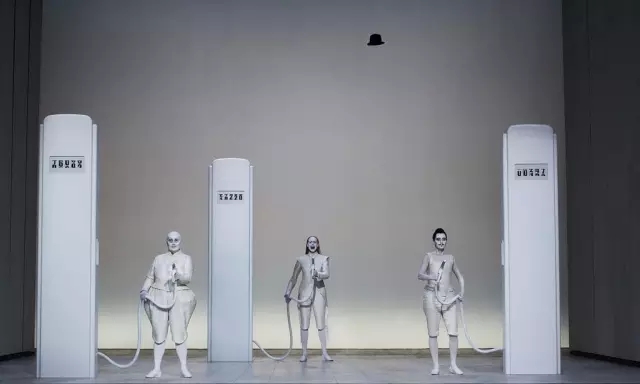

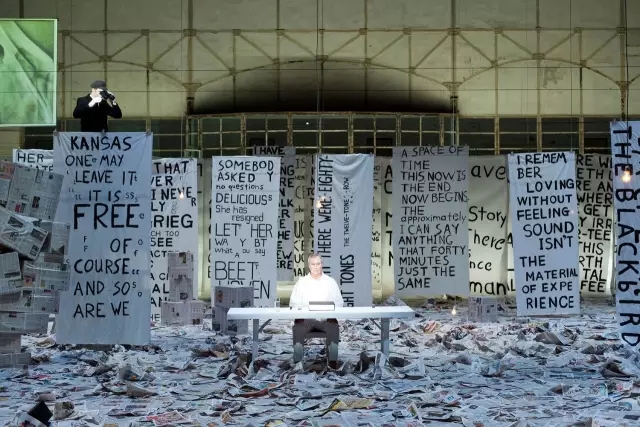

▲《沙滩上的爱因斯坦》▲

一出4个半小时的歌剧,没有中场休息,舞台上的表演、台词、音乐时常处于一种缓慢和重复中,有时甚至是静止的状态。在这段时间里,观众经历了坐立不安、昏昏欲睡,最后兴许能感受到一种巨大的感染,这是通过时间流逝和舞台流动所完成的戏剧张力。威尔逊称自己的舞台是“自然时间”:“大部分的剧场都试图加快时间,但我使用的是太阳升起、云层变化、日暮低垂等自然时间。我让你们可以有时间去反省,去沉思在舞台演出之外的事情,我给你们时间与空间去思考。”

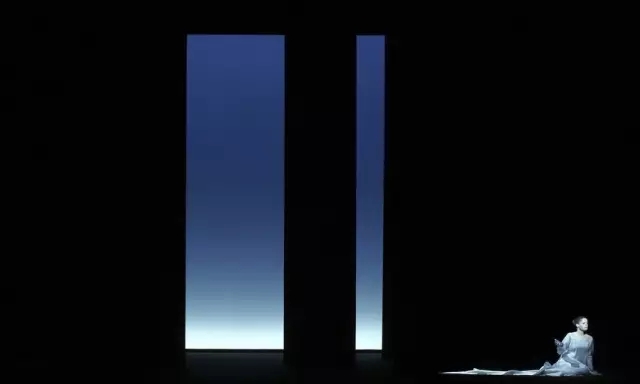

威尔逊曾经教观众这样去欣赏《沙滩上的爱因斯坦》:“就当你们正在逛博物馆,就当我请你们来看画展。品味着苹果的颜色、服装的线条、还有光线的闪耀。我的歌剧比《蝴蝶夫人》简单,你不必想故事是什么,因为根本没故事。你不必听语言,因为语言并不意味任何事。你只需享受场景、时间与空间的建筑结构、音乐,还有它们唤起的感受。看着画面就对了。”

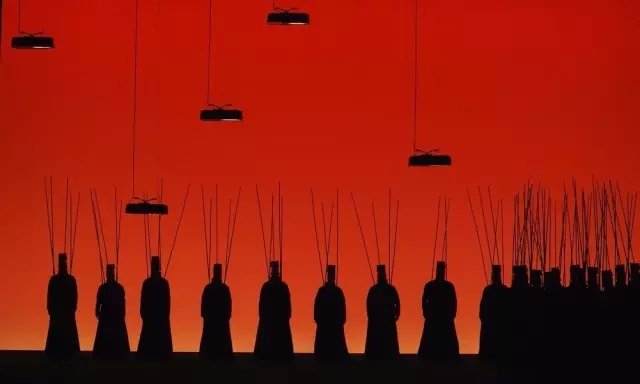

▲《蝴蝶夫人》▲

所有元素都是同样重要

在威尔逊的舞台上,所有的元素,包括空间、灯光、演员、声音、文本、服装、道具等,都是同等重要的。“我们现在所说的故事,都是莎士比亚说过的,也是我们在肥皂剧里看过的,然后百老汇还在反复说着同样的故事。所以我感兴趣的是,在没有文字的协助下,剧场可以通过视觉让加密的片段和隐藏的细节变得一目了然。”

舞台和灯光与演员的表演及对话占有同样重要的位置。威尔逊2013年的作品《老妇人》便是他这种理论的印证。

戏剧走向抽象

威尔逊上世纪六十年代初到纽约的时候,受到了各种艺术思潮的冲击,其中现代芭蕾大师乔治·巴兰钦和现代舞先驱默斯·坎宁汉对他的影响尤其深刻,在他们的创作中,舞蹈艺术从叙事走向抽象。“我喜欢巴兰钦和坎宁汉,因为我不必为了情节或意义操烦,我只要看着那些设计和图形就好了。”在他看来,戏剧也可以走向抽象。

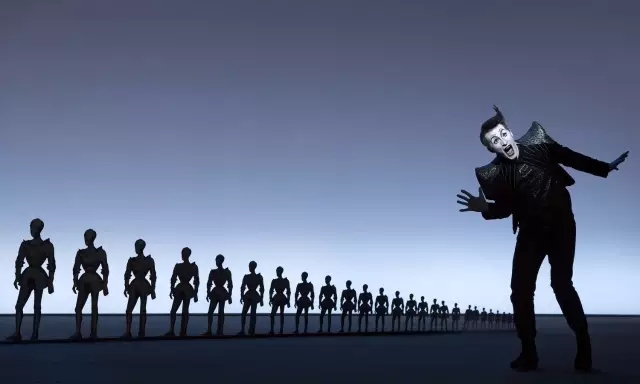

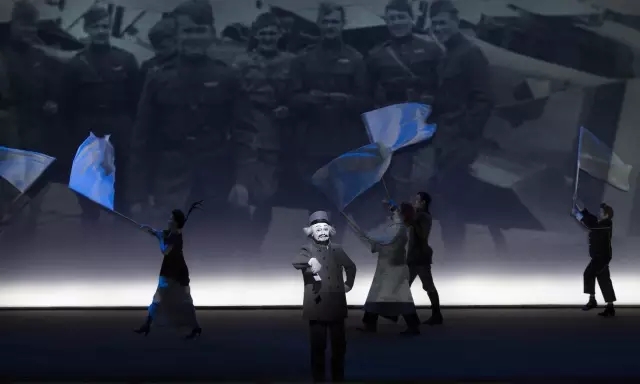

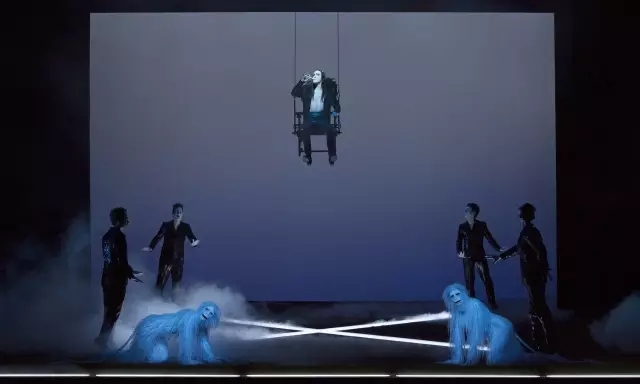

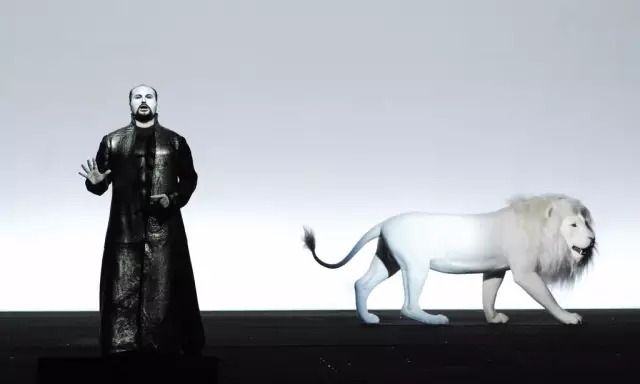

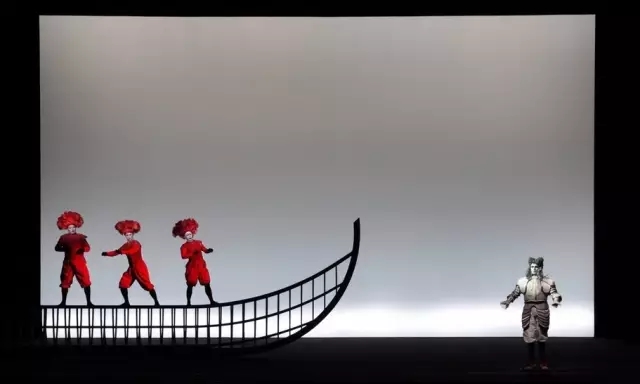

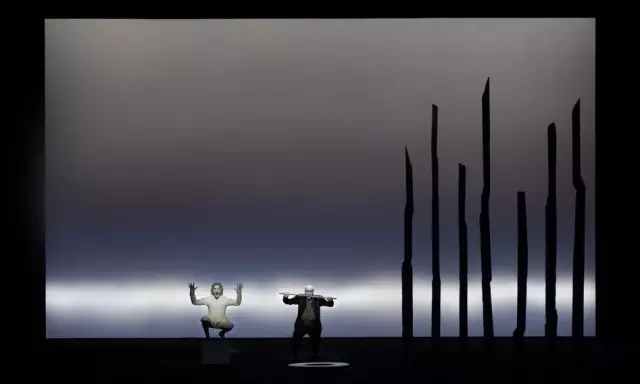

▲《亚当的激情》▲

很多年后,威尔逊找到了一种满足他品味的剧场,那就是日本的能剧。“东方剧场拥有一套可以教授与传承的视觉语言,像是姿势、舞台、布景或服装等。这跟西方的剧场是大相径庭的,西方视服装或布景为了一种装饰。”看惯了西方传统戏剧的观众,走进剧场就希望一目了然,对他们来说,威尔逊无疑是先锋。但他自己却说:“我不是先锋艺术家,我只是在古典中创新。”

对灯光元素的极度重视

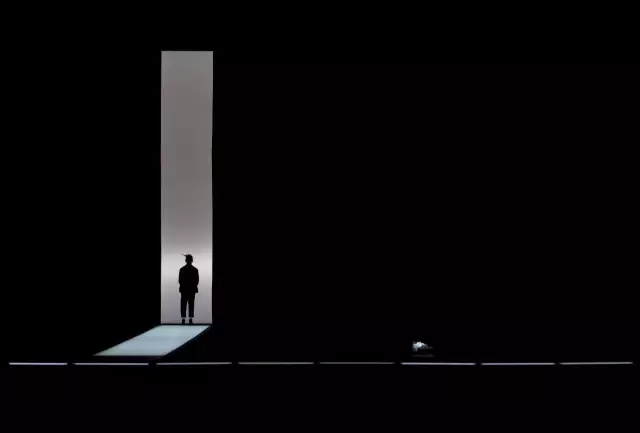

威尔逊曾经说过:“无灯光则无空间,无空间则无戏剧”,可见,他对灯光这一剧场元素的重视程度是非比寻常的。

灯光在威尔逊的舞台上早已不再是传统剧场观念中的辅助功能,相反,它们不仅服务于演员,而且也成为舞台表演的一份子。威尔逊不仅赋予了灯光确立空间的功能,还赋予了它叙事和表达情绪的功能。

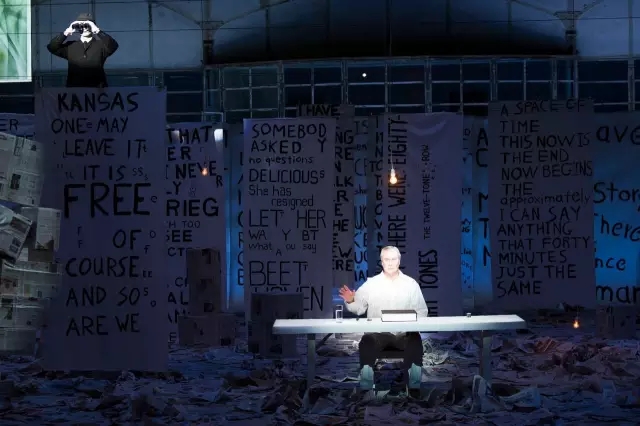

▲《克拉普的最后碟带》▲

《克拉普的最后碟带》,灯光自始至终没有照亮整个舞台,我们看到的是,大幕开启,克拉普一张衰老而涂白的脸在灯光的映衬下逐渐清晰,而他身后的黑暗却没有半点改变:我们看到舞台中心的桌子上那台录音机和前方两个抽屉;我们还看到了克拉普在黑暗中踱步的时候,那张惨白的脸与他脚上那双腥红的袜子被灯光强调;我们还看到了雨线的明暗倒影映在档案柜、书桌上的影影绰绰。一个坐在寂静的档案室里,被黑暗浓重包裹着的老人立现,每一个灯光的细节都在叙说着一个暮年老人的孤独。威尔逊显然很娴熟地在用灯光来塑造氛围,因为他深知光能让黑暗更黑暗,黑暗也能让光亮更明亮的道理。

时间可任意伸缩

时间的维度,在他的作品中也同样与众不同。威尔逊始终认为,在剧场里,“我们可以拉伸时间,可以压缩时间,我们可以为所欲为。”这种弹性的时间观当然与斯坦尼斯拉夫斯基戏剧舞台的时间观念很是不同,倒是和中国戏曲对时间的认识颇为相似。只是在戏曲中用抒情的手段来表达“有话则长、无话则短”,而威尔逊则是通过身体的形式感来让时间的轨迹更为耀眼。

“形式主义”是西方很多评论家对罗伯特·威尔逊作品的评价,他的形式最突出的表现就是身体的每一次移动都超乎寻常的慢,时间被他任意拉长了。有时威尔逊也会偶尔将动作加快,与他那延宕而又风格化的慢动作形成鲜明的对比。

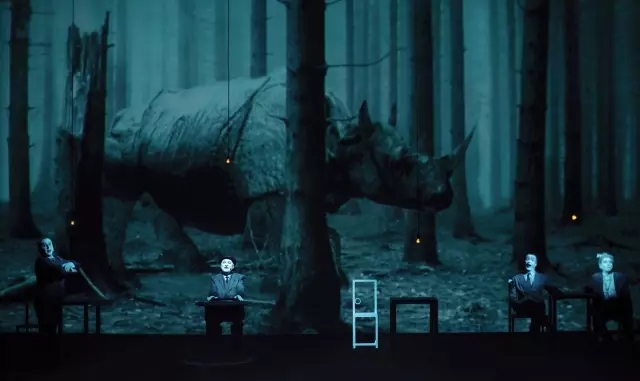

▲《犀牛》▲

彪悍的人生无需解释

威尔逊一贯反对对作品进行阐释,他解释说因为他不知道也不想知道自己为什么这样做。他常说:“如果我知道为什么,我就不会去做了。”对他而言,剧场首先是一种体验,它应提出问题,而不是回答。“我看夕阳西下。我有了这段体验。这不需要有什么含义。”

▲《沙滩上的爱因斯坦》▲

《沙滩上的爱因斯坦》首演后的剧评几乎不约而同地从体验出发,称它“让我们感觉身处火星” “失去了对时间的感知”。而该剧最后一幕有一个场景,舞台上横亘着一个巨大的长方形光柱,除此之外一片漆黑。伴随着格拉斯的管风琴音乐,光柱的一端开始缓缓抬起,直到与地面垂直后又徐徐上升,就这样持续了二十多分钟。

如此体验,或许只有身临其境才能体会为何《纽约时报》剧评家约翰·洛克威尔(John Rockwell)会说威尔逊的作品有“近乎宗教的力量”。狂热者如苏珊·桑塔格(Susan Sontag),则声称她看了《沙滩上的爱因斯坦》“不下四十遍”。在受到狂热追捧的同时,他的作品也时而遭受部分人反感。《纽约》杂志的约翰·西蒙(JohnSimon)算得上是“反对派”中坚分子,在他看来,威尔逊戏剧矫揉造作,无聊得令人难受。对无聊的感知或许因人而异,但只要对威尔逊的经历稍作了解,有心人会发现他的风格并不是有意为之的噱头,而是一种脱胎于他性格以及早年经历的天然产物。

罗伯特·威尔逊从不著书立说,他也从不阐释自己的作品,他认为创造才是他的任务,所有的阐释都应留待别人。

近期舞台作品欣赏

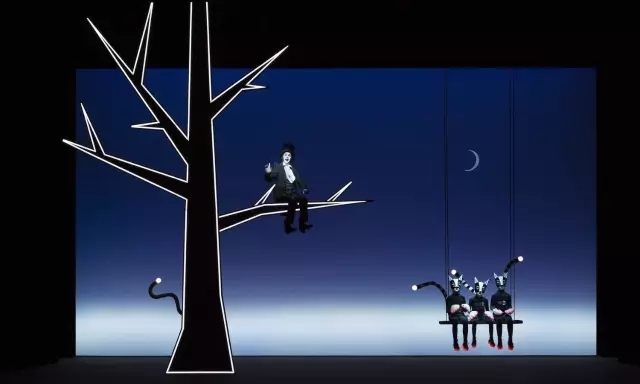

▲《彼得·潘》▲

▲《茶花女》▲

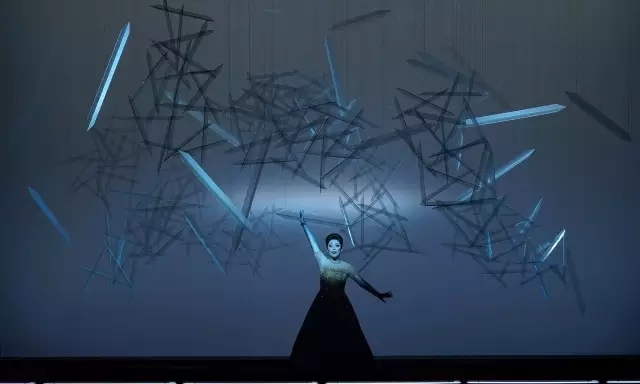

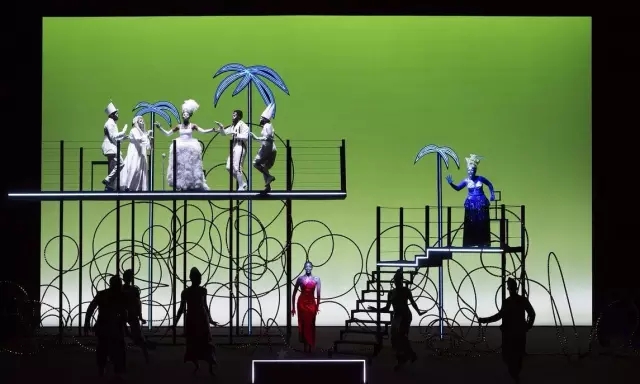

▲《俄耳甫斯》▲

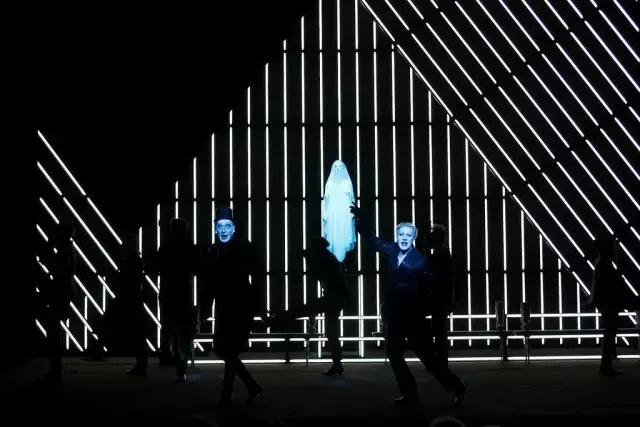

▲《浮士德》▲

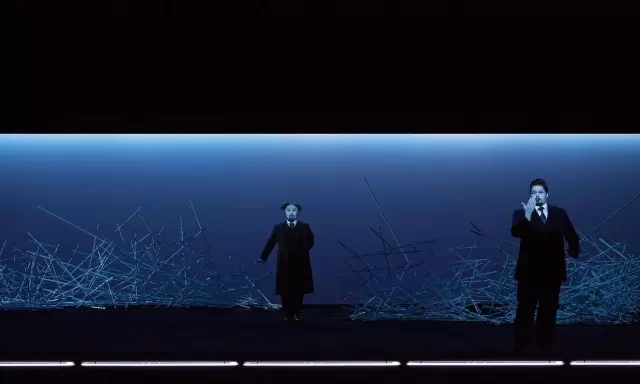

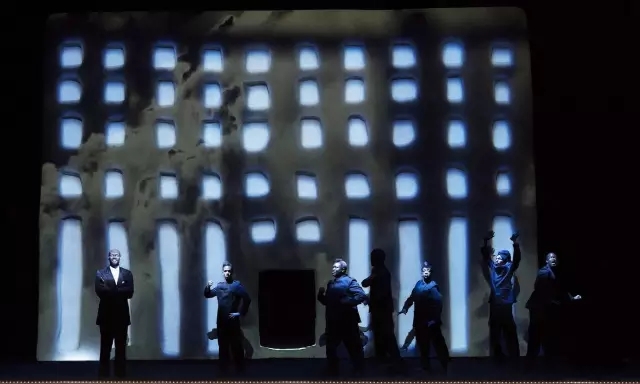

▲《诺尔玛》▲

▲《犀牛》▲

▲《佩利亚斯与梅丽桑德》▲

▲《麦克白》▲

▲《莎士比亚的十四行诗》▲

▲《无意义的演讲》▲

▲《尤里西斯归乡记》▲

▲《三毛钱歌剧》▲

▲《黑人》▲

中国舞台美术学会将在2016年5月举办第三届大师论坛,敬请关注近期微信平台的资讯发布。