09.08.2016

考验“重口味”的时候到了!2016年9月2日—23日在中央美术学院美术馆推出的影展“荒诞剧场”带来了当代极具影响力的摄影家之一罗杰·拜伦的作品。这些黑白色调的影像,透露出浓浓的诡谲、黑暗、绝望、不安的氛围。

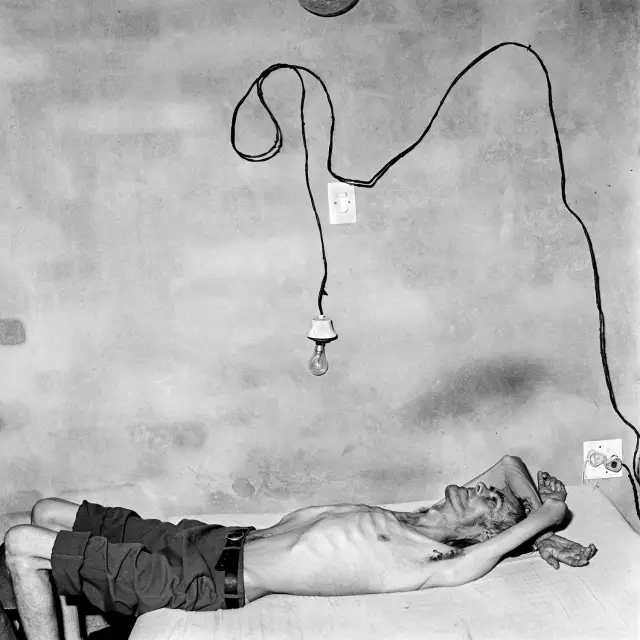

▲Twirling Wires 快速旋转中的电线,2001

现居南非的罗杰·拜伦1950年出生于纽约。他的母亲是玛格南图片社的编辑,因此他从小就有机会接触到布列松、柯特茲等一批上世纪60年代最重要的摄影师。长期的图像视觉体验显然影响了罗杰·拜伦以后的艺术创作中,他认为“影像应该凌驾于语言之上”。

而在学生时代,罗杰·拜伦并没有选择学习摄影,他曾主修心理学,因为他希望找到一个了解自我的方式。“任何纪实摄影都是关于自我的,好照片之所以有永恒魅力,因为它们真正基于人类的心理,而非造就它们的历史环境。”

母亲去世后,罗杰·拜伦开始进行长途旅行并对采矿业产生兴趣,获得了地质学硕士学位和矿产经济学博士学位。之后,他作为一名地质学家移居南非,在约翰内斯堡工作生活了30多年。这份工作将他带进了乡村,与此同时也引领他拿起相机探索南非小镇里的隐秘世界。他说:“摄影就像下矿井,每天都希望更深一层,只为把地底宝藏带上来。”

▲罗杰·拜伦肖像

迪迪·博齐尼

哲学家、教授、作家和独立策展人

在跨越四十多年的时间里,罗杰·拜伦的作品经历了一段复杂的演变之路,无论是在美学方面,还是在其存在性上。他的黑白摄影作品一直带有毫无疑问的美学标准:可快速辨识,将粗糙的、令人不安的、怪诞的、稀奇的和充满幻想的主题杂糅在一起。这些照片通过原始而多层次的处理方式,在其自身、自然界和人类栖息地的范围内展开关于灵魂的探索。

如果把他的作品看作一个整体,它就像一个被富有技巧的双手打磨出的多面体。记忆,回响,人类学的观察,梦境的幻觉,诗意的启示,都被压缩进这个强烈的、动人的、充满人性的作品中。

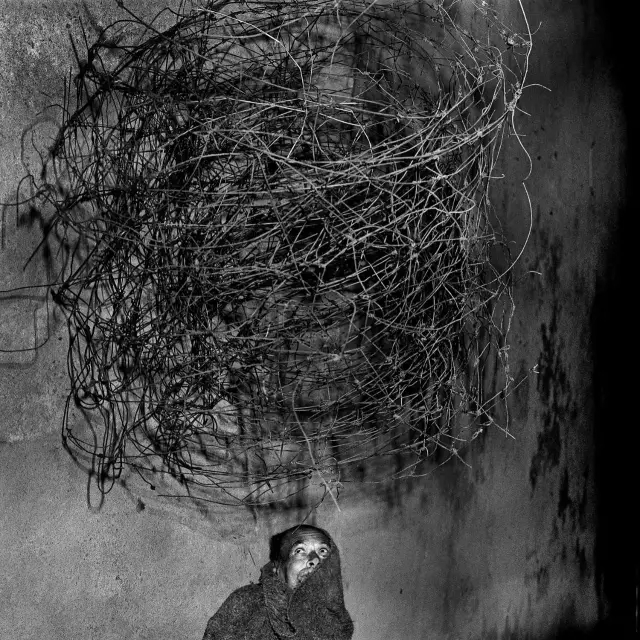

▲Show Off 炫耀,2000

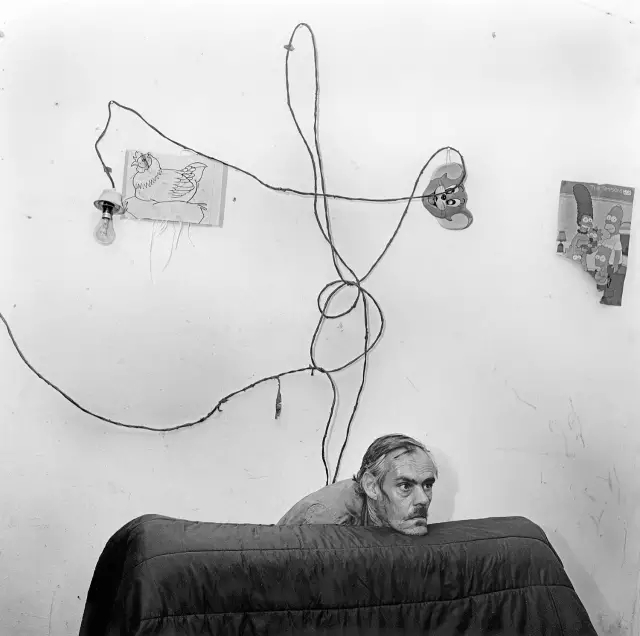

▲Man Bending Over 弯腰的男人,1998

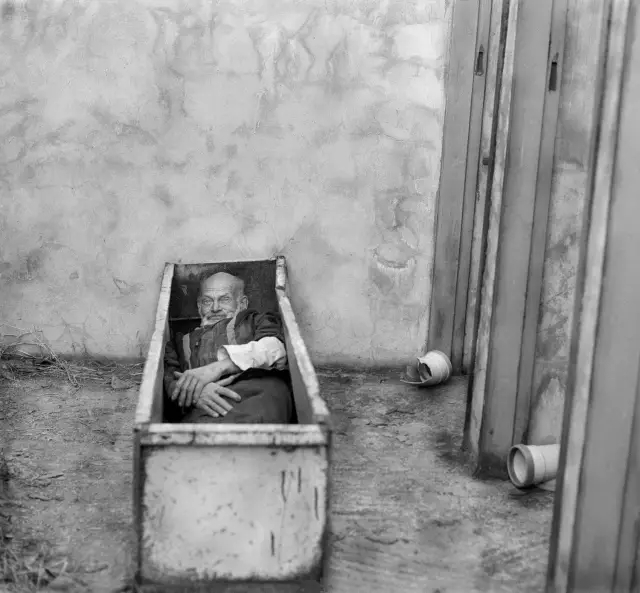

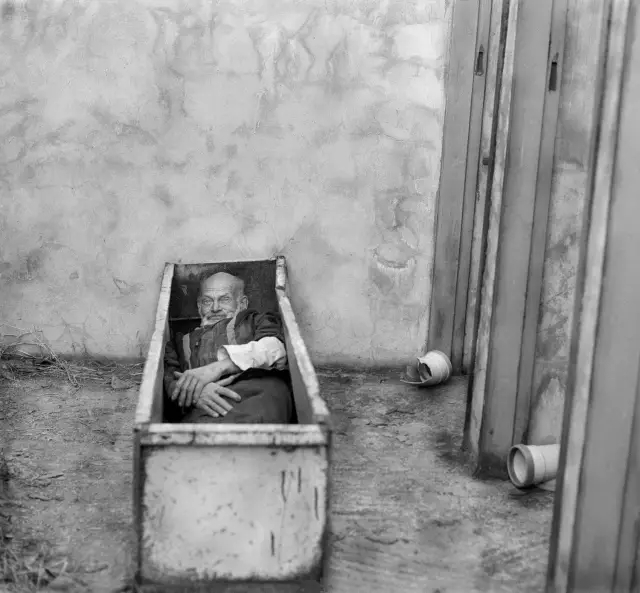

▲Casket 棺材,2000

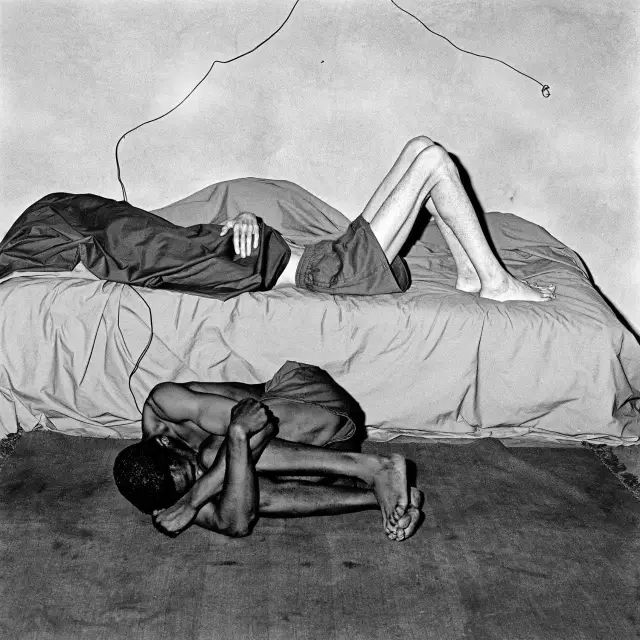

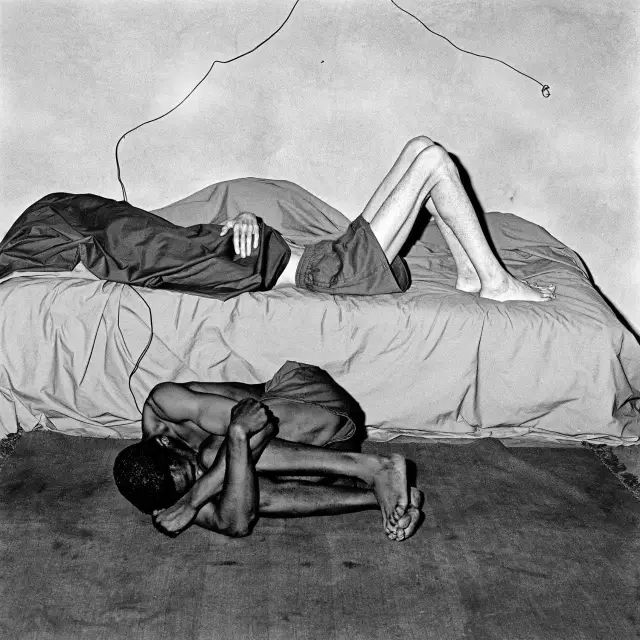

▲Curled Up 蜷缩,1998

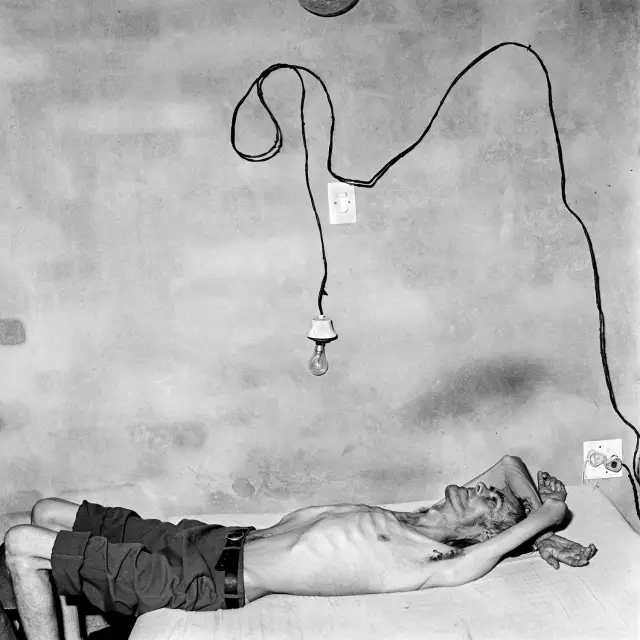

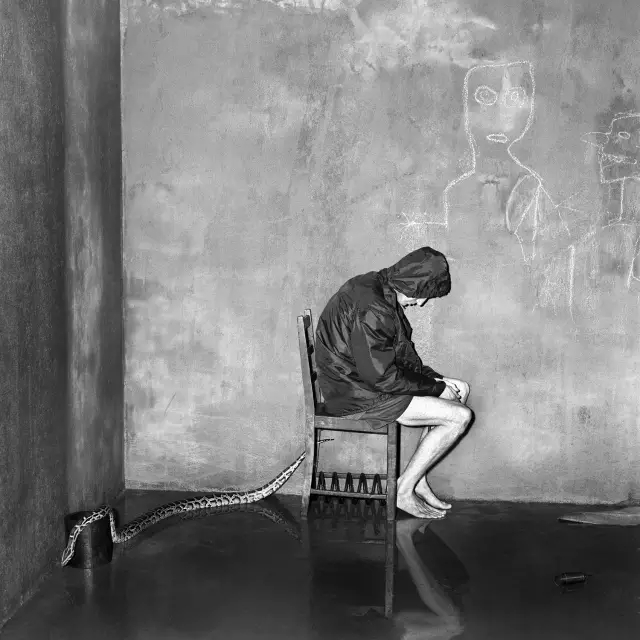

▲Dejected 沮丧,1999

蔡萌

博士、中央美术学院美术馆学术部副研究员、策展人

从图像的空间上看。罗杰·拜伦的照片图像不仅仅是某种荒诞现场的瞬间定格,也不仅仅是一种对悲惨现实的再现与描述,更不仅仅是画面上充满戏剧性的杂乱场景与涂鸦,而更多的是展现出强烈的私密性、封闭性和压缩感。这种空间的封闭、私密和压缩,不仅来自某一特殊现实的私密观看、再现和隐喻,更直指艺术家的内心——心灵空间。更重要的是,我们看到了空间被挤压。由于罗杰刻意拉近了被摄主体和背景的距离,从而导致一种图像内在空间的压缩。于是,在这个艺术家建构的空间中,“墙”成为了被摄主体寻求慰藉的重要依靠,也成为了阻断人与人之间交流和沟通并制造隔离的障碍;在它的表面,我们看到电线、绳索、破布、灯泡、开关、报纸、涂鸦、小玩偶……它们与墙面混合为一个整体。它们既是道具,也是舞台,更是被观看的另一主体。因此,在各种灰度和物的复杂材料质感与肌理变化中,呈现出另一种空间——肌理空间。还是这个背景,它让被摄主体直逼观者眼前,而它的想象空间却在其可延伸的外部,在它的反面,或是在那些你看不到的地方。这种空间被压缩后的视觉结构导致了一种强烈的图像张力,一个自给自足的视觉景观,并给观者定制了一个持续展开参照和发散思维的场域——想象空间。

从图像的形式上看。罗杰的照片不仅仅沉迷于影调上的复杂、压抑与灰暗,也不仅仅充满着对边缘人群生存状况的同情,更不仅仅是展现被摄主体的冷漠、疏离与癫狂,而是借助着他对摄影作为艺术创作的鲜明个人风格,为我们呈现了一个失语的边缘群体在特定空间的物理存在状态。他们时而自在自得,时而充满迷茫;他们时而等待救赎,时而等待死亡。他在为他们造像并为他们发言。动物的出场似乎让混乱的画面出现了一丝生机,它们用单纯的目光、优美的形体曲线和肢体语言,去对抗混乱,去抵抗死亡。但它们也同样处在边缘、任人宰割、等待救赎。罗杰·拜伦将这种生活的无意义,引申到一种形而上的焦虑之中——荒诞。而这“荒诞”之于罗杰的作品,更多的是一种无实体的、无形的要素,它恰好打破了图像形式中的丰富、饱满与庞杂,甚至是混乱。荒诞更像禅宗里的“空”和“无”, 从而暗喻着另一种丰饶(其实,“荒诞[absurde]”一词的词源属于音乐领域,在拉丁语中,absurdus就有“聋的和听不到的”意思)。罗杰是用这种精神上的丰饶和富足去对抗视觉上的“满”。因此,我们有理由相信,艺术家是在用荒诞去打破由他所建构的复杂图像!而他用照相机去制造、捕捉和正视荒诞的目的,也许恰恰是为了转移、摆脱与逃离荒诞。于是,在这个过程中,荒诞成了一个借口,一个不断翻转的介质;而一种创造性的工作——艺术创作,对于罗杰·拜伦而言,恰恰又成为他摆脱荒诞的手段与途径。恰恰是这个不断周而往复的过程,引发了荒诞图像的大量增殖,并由此导致了另一重意义上的荒诞。

王璜生

中央美术学院美术馆馆长

与其说是画面,不如说是“剧场”,一个巨大的上演着何止是南非,更指向于人类精神与行为、现实与情状的荒诞不经的“剧场”。于是,罗杰·拜伦又进一步将一组组静态而平面的镜头画面,结构成一场场能够让人们走进其中并不自觉地扮演“罗杰·拜伦式”人物角色的空间装置“剧场”。在这样的剧场中,我们也许不仅仅是参观者,不仅仅是演员,更可能是经历一次独特的精神体验和生命反思的艺术旅程。

罗杰·拜伦

我对“人类荒诞”的兴趣可以追溯至1960年代。通过接触 Samual Beckett 、Harold Pinter和 Eugen Lonesco的作品,我开始对荒诞派戏剧产生浓厚的兴趣。自1990年代中期,我开始通过拍摄照片表达荒诞的主题:人们的行为没有理由,没有方向,也没有终极的目的。漫画在这一主题下与悲剧和疯狂联系在一起,成为一种常态,而非例外情况。直到现在,荒诞剧的审美观已经完全主导了我的作品。

希望这些摄影作品能对参观者看待和理解人性和摄影的方式起到积极作用。

如果有兴趣更多了解罗杰·拜伦的作品,不妨前往现场体验。

▲Twirling Wires 快速旋转中的电线,2001

现居南非的罗杰·拜伦1950年出生于纽约。他的母亲是玛格南图片社的编辑,因此他从小就有机会接触到布列松、柯特茲等一批上世纪60年代最重要的摄影师。长期的图像视觉体验显然影响了罗杰·拜伦以后的艺术创作中,他认为“影像应该凌驾于语言之上”。

而在学生时代,罗杰·拜伦并没有选择学习摄影,他曾主修心理学,因为他希望找到一个了解自我的方式。“任何纪实摄影都是关于自我的,好照片之所以有永恒魅力,因为它们真正基于人类的心理,而非造就它们的历史环境。”

母亲去世后,罗杰·拜伦开始进行长途旅行并对采矿业产生兴趣,获得了地质学硕士学位和矿产经济学博士学位。之后,他作为一名地质学家移居南非,在约翰内斯堡工作生活了30多年。这份工作将他带进了乡村,与此同时也引领他拿起相机探索南非小镇里的隐秘世界。他说:“摄影就像下矿井,每天都希望更深一层,只为把地底宝藏带上来。”

▲罗杰·拜伦肖像

迪迪·博齐尼

哲学家、教授、作家和独立策展人

在跨越四十多年的时间里,罗杰·拜伦的作品经历了一段复杂的演变之路,无论是在美学方面,还是在其存在性上。他的黑白摄影作品一直带有毫无疑问的美学标准:可快速辨识,将粗糙的、令人不安的、怪诞的、稀奇的和充满幻想的主题杂糅在一起。这些照片通过原始而多层次的处理方式,在其自身、自然界和人类栖息地的范围内展开关于灵魂的探索。

如果把他的作品看作一个整体,它就像一个被富有技巧的双手打磨出的多面体。记忆,回响,人类学的观察,梦境的幻觉,诗意的启示,都被压缩进这个强烈的、动人的、充满人性的作品中。

▲Show Off 炫耀,2000

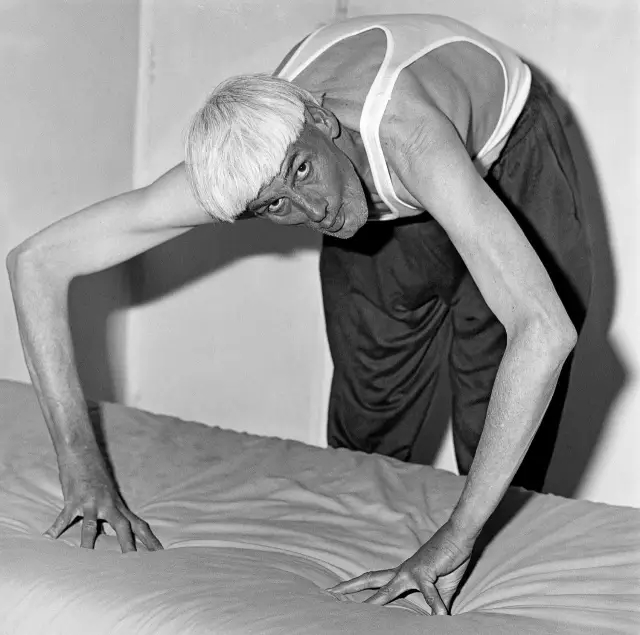

▲Man Bending Over 弯腰的男人,1998

▲Casket 棺材,2000

▲Curled Up 蜷缩,1998

▲Dejected 沮丧,1999

蔡萌

博士、中央美术学院美术馆学术部副研究员、策展人

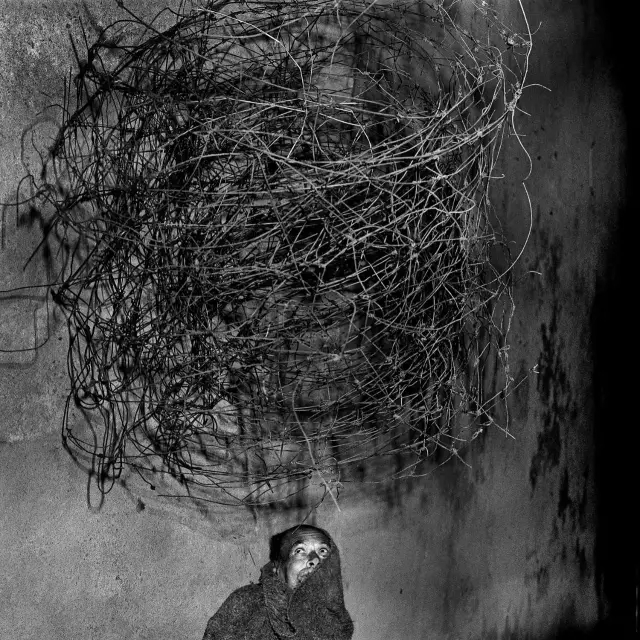

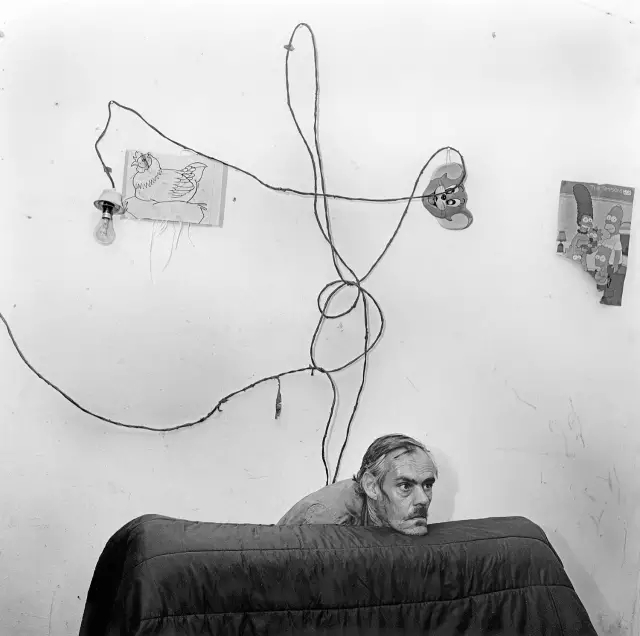

从图像的空间上看。罗杰·拜伦的照片图像不仅仅是某种荒诞现场的瞬间定格,也不仅仅是一种对悲惨现实的再现与描述,更不仅仅是画面上充满戏剧性的杂乱场景与涂鸦,而更多的是展现出强烈的私密性、封闭性和压缩感。这种空间的封闭、私密和压缩,不仅来自某一特殊现实的私密观看、再现和隐喻,更直指艺术家的内心——心灵空间。更重要的是,我们看到了空间被挤压。由于罗杰刻意拉近了被摄主体和背景的距离,从而导致一种图像内在空间的压缩。于是,在这个艺术家建构的空间中,“墙”成为了被摄主体寻求慰藉的重要依靠,也成为了阻断人与人之间交流和沟通并制造隔离的障碍;在它的表面,我们看到电线、绳索、破布、灯泡、开关、报纸、涂鸦、小玩偶……它们与墙面混合为一个整体。它们既是道具,也是舞台,更是被观看的另一主体。因此,在各种灰度和物的复杂材料质感与肌理变化中,呈现出另一种空间——肌理空间。还是这个背景,它让被摄主体直逼观者眼前,而它的想象空间却在其可延伸的外部,在它的反面,或是在那些你看不到的地方。这种空间被压缩后的视觉结构导致了一种强烈的图像张力,一个自给自足的视觉景观,并给观者定制了一个持续展开参照和发散思维的场域——想象空间。

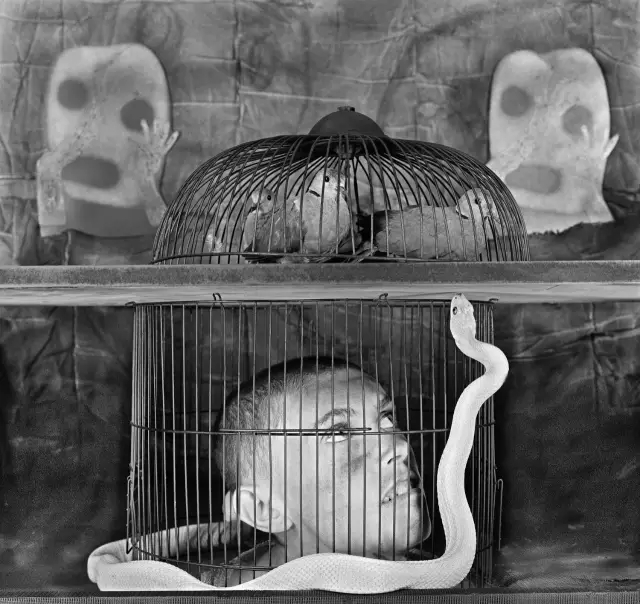

从图像的形式上看。罗杰的照片不仅仅沉迷于影调上的复杂、压抑与灰暗,也不仅仅充满着对边缘人群生存状况的同情,更不仅仅是展现被摄主体的冷漠、疏离与癫狂,而是借助着他对摄影作为艺术创作的鲜明个人风格,为我们呈现了一个失语的边缘群体在特定空间的物理存在状态。他们时而自在自得,时而充满迷茫;他们时而等待救赎,时而等待死亡。他在为他们造像并为他们发言。动物的出场似乎让混乱的画面出现了一丝生机,它们用单纯的目光、优美的形体曲线和肢体语言,去对抗混乱,去抵抗死亡。但它们也同样处在边缘、任人宰割、等待救赎。罗杰·拜伦将这种生活的无意义,引申到一种形而上的焦虑之中——荒诞。而这“荒诞”之于罗杰的作品,更多的是一种无实体的、无形的要素,它恰好打破了图像形式中的丰富、饱满与庞杂,甚至是混乱。荒诞更像禅宗里的“空”和“无”, 从而暗喻着另一种丰饶(其实,“荒诞[absurde]”一词的词源属于音乐领域,在拉丁语中,absurdus就有“聋的和听不到的”意思)。罗杰是用这种精神上的丰饶和富足去对抗视觉上的“满”。因此,我们有理由相信,艺术家是在用荒诞去打破由他所建构的复杂图像!而他用照相机去制造、捕捉和正视荒诞的目的,也许恰恰是为了转移、摆脱与逃离荒诞。于是,在这个过程中,荒诞成了一个借口,一个不断翻转的介质;而一种创造性的工作——艺术创作,对于罗杰·拜伦而言,恰恰又成为他摆脱荒诞的手段与途径。恰恰是这个不断周而往复的过程,引发了荒诞图像的大量增殖,并由此导致了另一重意义上的荒诞。

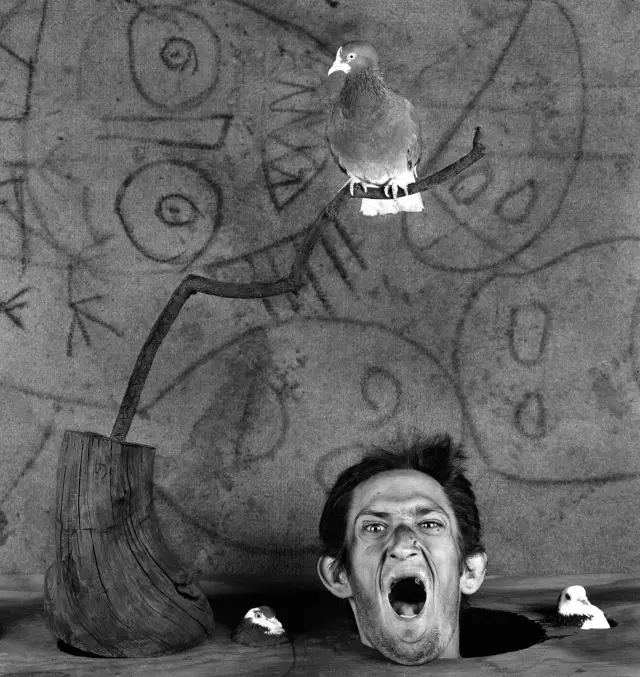

▲Caged 囚禁,2011

▲Scream 尖叫,2012

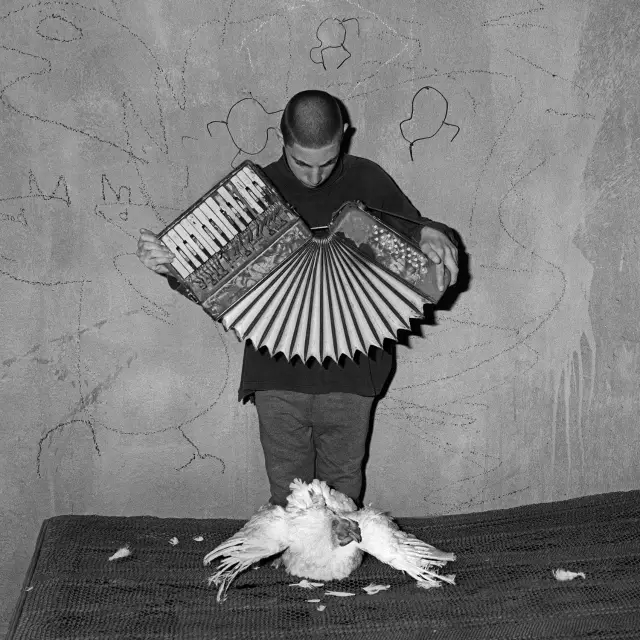

▲Eulogy 悼词,2004

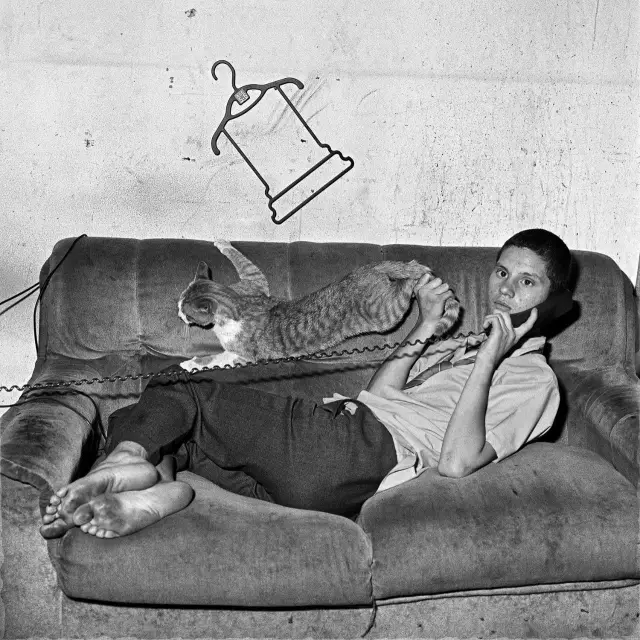

▲Eugene on the Phone 尤金正在打电话,2000

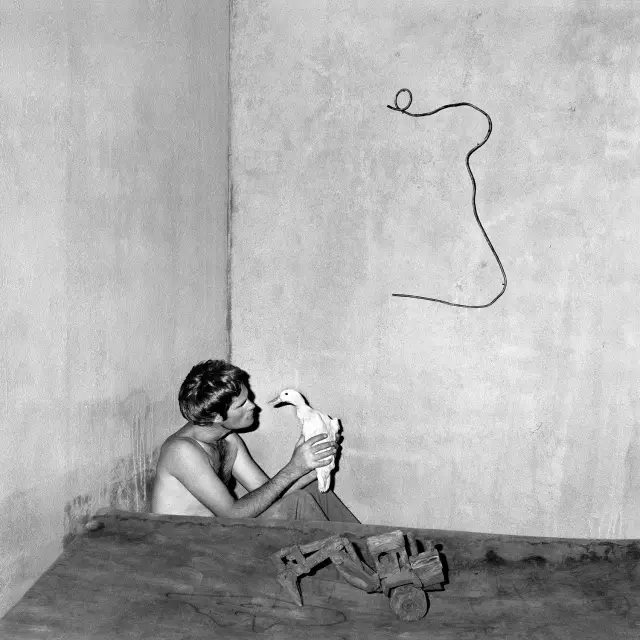

▲Contemplation 注视,2004

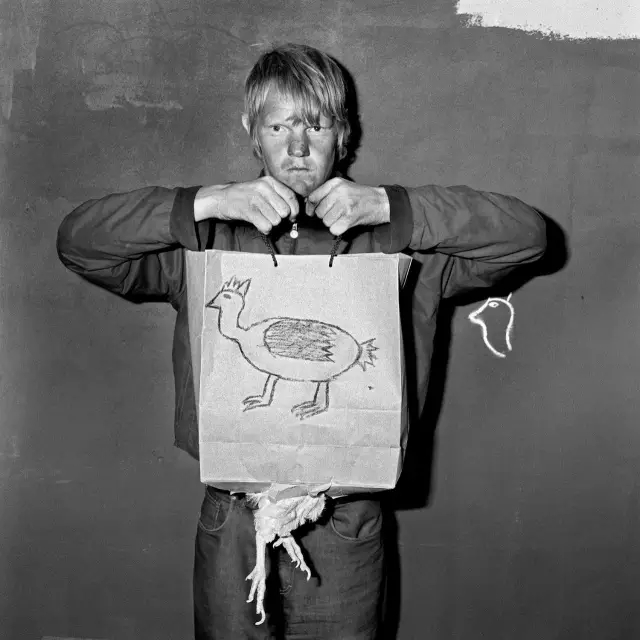

▲Broken Bag 破的袋子,2003

王璜生

中央美术学院美术馆馆长

与其说是画面,不如说是“剧场”,一个巨大的上演着何止是南非,更指向于人类精神与行为、现实与情状的荒诞不经的“剧场”。于是,罗杰·拜伦又进一步将一组组静态而平面的镜头画面,结构成一场场能够让人们走进其中并不自觉地扮演“罗杰·拜伦式”人物角色的空间装置“剧场”。在这样的剧场中,我们也许不仅仅是参观者,不仅仅是演员,更可能是经历一次独特的精神体验和生命反思的艺术旅程。

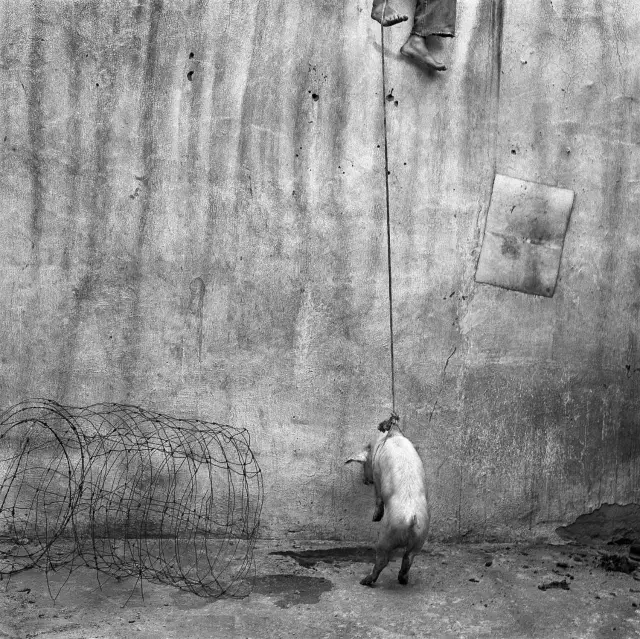

▲Hanging Pig 悬挂猪,2001

▲One Arm Goose 一只手臂的鹅,2004

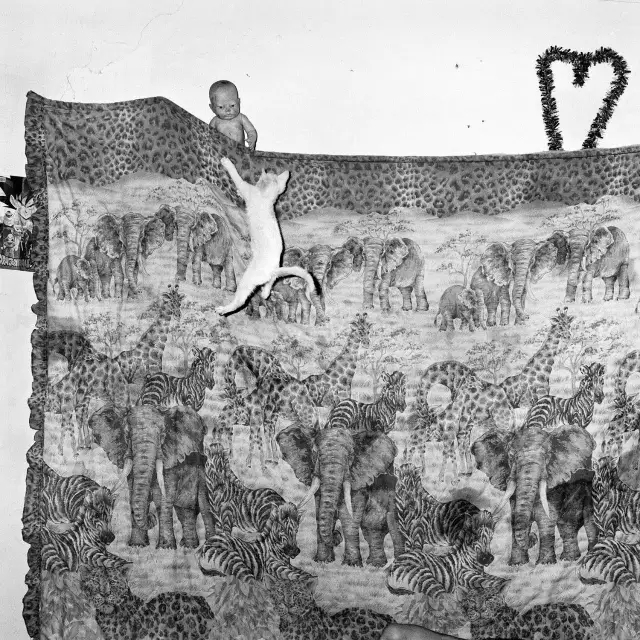

▲Clinging 执着的,2005

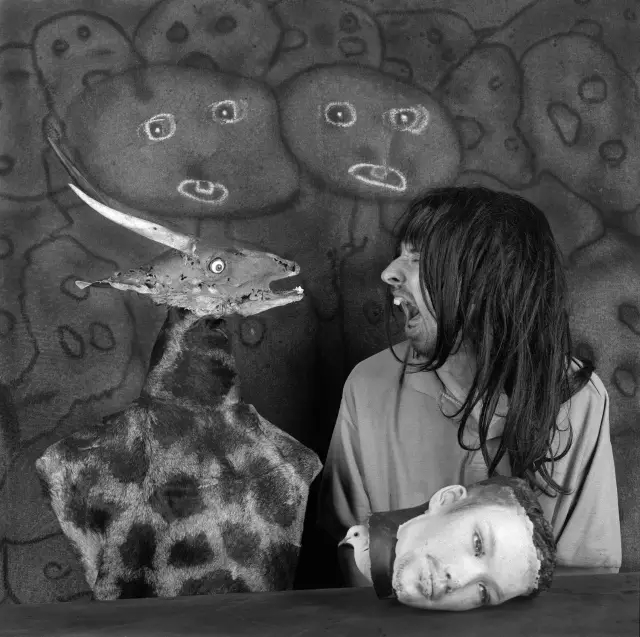

▲Altercation 争执,2012

罗杰·拜伦

我对“人类荒诞”的兴趣可以追溯至1960年代。通过接触 Samual Beckett 、Harold Pinter和 Eugen Lonesco的作品,我开始对荒诞派戏剧产生浓厚的兴趣。自1990年代中期,我开始通过拍摄照片表达荒诞的主题:人们的行为没有理由,没有方向,也没有终极的目的。漫画在这一主题下与悲剧和疯狂联系在一起,成为一种常态,而非例外情况。直到现在,荒诞剧的审美观已经完全主导了我的作品。

希望这些摄影作品能对参观者看待和理解人性和摄影的方式起到积极作用。

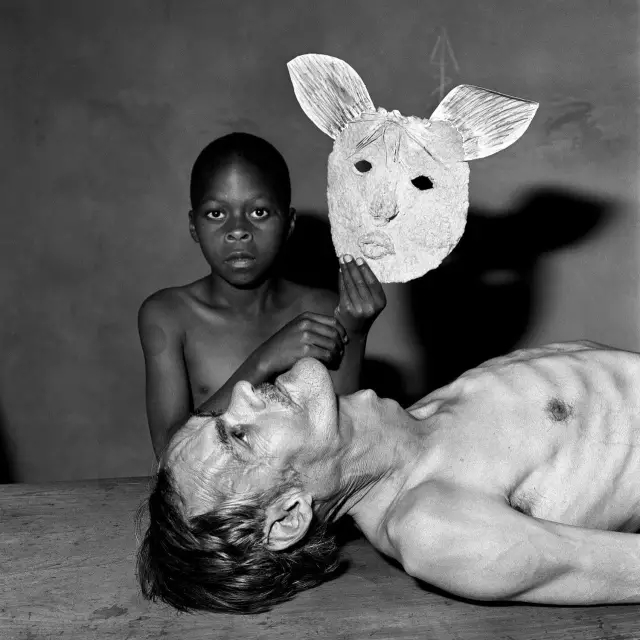

▲Tommy, Samson and a Mask 汤米、萨姆森和一个面具,2000

如果有兴趣更多了解罗杰·拜伦的作品,不妨前往现场体验。