西安美术学院

盆景:去中心化的在地表达

盆景以植物、山石、土、水等为材料,经过艺术创作,在盆中典型地塑造大自然的景色,达到缩龙成寸、小中见大的艺术样式,同时以景抒怀,表现深远的意境,人们把盆景誉为"立体的画"和"无声的诗"。它们孤立于世界之外的安静,又处在世界之中的喧哗,是一个独立的流动变化中的小世界。它不同于简单的描摹与记录,更多的是制造与建立,艺术家通过某种方法论的建立生成自己的艺术作品、输出自己的世界观,强调艺术家个体经验的重要性与哲学化思考。

对于一个有着丰厚传统文化资源的古老城市,一方面这种历史成为一种有效的资源,另一方面,这种历史也可能成为一种包袱,很多艺术家对于在地历史资源、传统文化的转译和对过去经典的文学艺术故事的解构充满兴趣,武小川、董钧、张亚谦、李京燕、郭静、朱昱霖他们运用排演、置换、挪用等方式成功的将这些资源进行编码,生成新的叙事与所指,借以对应今日当下的现实生活。

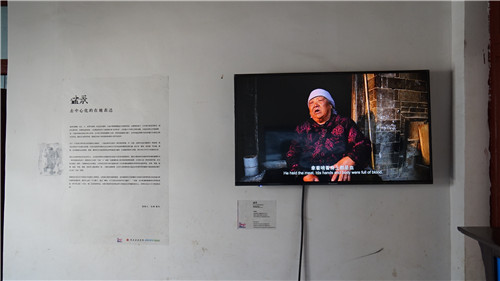

而在过去的传统艺术表达样式上,无论是先贤的山水制造者们还是今天的风光拍摄者们,他们大都是将对外部世界景观的描摹作为一种价值取向的追寻,即便是东方式的“写意”与“抽象”也强调的是主体对象的精神性描摹,从本质上是一种变异和升级,其文化内核是一致的。当新媒体艺术出现后,许多的艺术家开始并逐渐完成了从对景观的描摹到对世界的再造的转化,史纲、邓强、杨博、杨晨、李杨、曹源、邹琼等人他们利用二维、三维的动画影像、纪录片及装置的形式通过对外部世界的建构与制造创造出属于自己的“历史”图景。

新媒体艺术应对于传统艺术是媒介上的转化,它更加注重的语境的提供,是内部叙事方式的嬗变与外部对话世界的形式双层涵义的语境转化提供者。我们在这样一个主题下,通过“解构:关于传统文化的转译与编码”、“间离:从对景观的描摹到对世界的再造”两个单元和三十多位(组)艺术家的作品,去探讨和思考艺术的边界与科技在艺术领域内的介入,并呼应历史与当下的有机关系。

史纲、董钧