编者按:2022年9月27日,由北京戏剧家协会主办,北京舞台美术学会、天津舞台美术学会、河北省舞台美术学会协办的“京津冀中青年舞台美术专业人才培训”正式开班。

2022年10月24日,北京舞蹈学院研究生导师、广州大剧院签约艺术家、中国丝绸之路国际剧院联盟艺术顾问韩真带来了以《青绿的静与动》为题的专题讲座,以排演《只此青绿》的过程为脉络,从导演视角出发,畅论戏中舞美运用的灵感来源和思维碰撞。

因此我们展开了想象:怎么样去塑造一个年纪轻并且在历史上没留下多少传说的人物?如果要塑造,就要给他编造故事,但我们希望能够将更多的笔墨和篇幅留出来去表达美学以及绘画中的留白。虽然编一个故事是很容易的,但是故事一定会变成这部戏的主题表达方向,成为美学呈现的负累,一是脱离历史,二是脱离了《千里江山图》本身所应有的美学气魄,三是当要留出大量笔墨和时间去表达时,戏剧空间也会被缩小成服务于故事的场景。我们经过再三的思考,决定要找到另外一条路。

我们想到一幅画诞生的过程。精湛的书画技艺、质量绝佳的笔墨,《千里江山图》穿越千年来到我们面前徐徐展开,如何让大众真正地跟这幅跨越千年的画融合在一起,是我们需要还原的传奇。我们隐约感受到工匠人的存在。在跟故宫博物院的老师沟通的过程中,通过观看故宫修复一幅画的影像动态过程,对比修复之前和之后,可以说是天壤之别。修复前的古董文物破败不堪,已经没有了观赏上的美学价值,纸张的损毁程度是难以想象的。但经过专家的修复,甚至用清末或民国时期留存的纸张进行修复,慢慢地使它焕发以往的光彩。匠人的专业与精神,对我们产生了巨大的冲击。

如果宋代工艺没有突飞猛进的发展,今天我们就没有办法看到这个“一点如漆,万载存真”的经典画面。由此真正打开了另一个可切入的认知,就是笔墨纸等作画材料。《千里江山图》是一幅国宝,它有其他作品所不具有的超高工艺以及匠人情感。这里面有织绢、制笔、制墨、磨石等众多工种匠人兢兢业业、日积月累的付出。匠人制作的过程是非常孤独和枯燥的,并且书画上并不会署上自己的名字,能坚持传承下来的都是极其不易而伟大的。

像《千里江山图》这样一个长卷作品,能够跨越千年展开,让我生出强烈的时空交互感。看画的人匆匆走过,于它来说,你我皆是过客。为表现这种交互感,我们和广健老师多次沟通,寻找有意思的切入角度。

转台这个元素在舞台上不稀奇,但是就像人舞蹈一样,都是两条胳膊两条腿,却能跳出不同的感受。我们将转台做成像卷轴一样层层卷起来的效果,因为故宫的老师提到放置一幅画最舒服的方式就是让它卷起来待着。我们买了1:1还原的长卷放在排练厅,每当从正面看它一卷一卷的形态,会觉得就像能飘出所有画中的人物、草、房子、山川、河流,打开新的三维空间。

我认为每个作品都有独特的属性追求。要完成的自身的审美表达,不可能包罗万象。其实很多国外优秀的作品里都能看到这一点,只想在这个时间段里表明自己的审美意涵,将一个点向下深挖,然后迸发出非常惊人的效果。

《只此青绿》是一个探索,我不认为所有东西都可以自圆其说,但这就是创作的一个心路过程。《千里江山图》画中有很多因素 ,但对我们而言最重要的只有几点:

一、对中国传统绘画美学的传达。中国山水画最重要的就是留白,这种留白里有空间也有时间。时间的留白就是不能把所有的情节填得太满,需要给出观众自己观看、思想、感悟的时间,而且每个人在相同画面里看到的东西是不一样的。所以我们使用如缓慢旋转等舞台效果,表达我们对于时间留白的理解。

二、对宋朝的表达,宋的整体气质,不像唐挥洒、自由、奔放。作曲是吕亮老师,他曾和孟可老师合作过电视剧《清平乐》,对宋代题材有经验。他也寻找了很久,找到了比较清冷的感觉,这与我们对宋的想象不谋而合。

三、舞蹈。唐代舞蹈很容易找到,但宋代的舞蹈很难找到落脚点。在舞蹈上,我们参照很多绘画,找那种雅致脱俗的“高级感”。我非常喜欢宋代美学高级里透露着冷的气质,那种冷傲来自文人,里边有种看尽繁华之后的简洁。

我们希望舞台是反差的,动起来像一幅画卷徐徐展开,人在造型里边从不动到动,带给观众一种画活起来的神奇生命感。

可以看得到地上是4层转台,起初还没有中间小的圆台,但为展现多层卷轴的空间感,所以在这个中间又做了一个很小的转台。

可以看得到地上是4层转台,起初还没有中间小的圆台,但为展现多层卷轴的空间感,所以在这个中间又做了一个很小的转台。

展卷人和希孟两个人在桌案两侧时空对望,发生在一头一尾,最后入画一切归于原点,这个设计把整个舞台的灵动度打开了。三层转台带着希孟从画卷的后边慢慢地转出来,当他转出来时,其实也完成了希孟来自于画中的隐喻,一切都从画中来,一切在他的手中徐徐展开,也许整部戏就是他的一场梦。

展卷人和希孟两个人在桌案两侧时空对望,发生在一头一尾,最后入画一切归于原点,这个设计把整个舞台的灵动度打开了。三层转台带着希孟从画卷的后边慢慢地转出来,当他转出来时,其实也完成了希孟来自于画中的隐喻,一切都从画中来,一切在他的手中徐徐展开,也许整部戏就是他的一场梦。

《唱丝》是很多人喜爱的一个段落。空中的三个悬吊板,有技术难度,每次都让我们悬着心,所以大家给它取了一个名字叫“板儿爷”,只要“板儿爷”开心我们就开心。其实它是从地上三层像阶梯式层层吊起来。最外圈的这一部分,舞者反向转出来,中间这一部分,舞者从斜角出来,我个人非常喜欢这个调度,当他们徐徐出来的时候,真的有一种画卷展开,把人物剥离画布带出来的感觉。

《唱丝》是很多人喜爱的一个段落。空中的三个悬吊板,有技术难度,每次都让我们悬着心,所以大家给它取了一个名字叫“板儿爷”,只要“板儿爷”开心我们就开心。其实它是从地上三层像阶梯式层层吊起来。最外圈的这一部分,舞者反向转出来,中间这一部分,舞者从斜角出来,我个人非常喜欢这个调度,当他们徐徐出来的时候,真的有一种画卷展开,把人物剥离画布带出来的感觉。

在创排舞蹈的过程中,找舞蹈的方式是非常艰难的,因为古人跳舞的资料鲜少留存,我们怎么动都觉得不对,一动就觉得太猛、太热情、太外在、太高调、太奔放了。我们参考还原了宋代《残枝图》里的造型,包括人物的脖子微前倾的状态。我们又学了大量古典舞的素材,又觉得似曾相识不太好,所以我们摒弃课堂学到的似曾相识的素材,去看老一辈舞蹈家创作的作品,比如孙颖老师的《踏歌》《玉兔浑脱》。《玉兔浑脱》是为数不多的表达宋代的舞蹈,孙颖老师在古典的审美基础上融合了当代的表达,于是我们便借鉴过来。我们只能看神韵去致敬,不能去抄袭或者说直接拿。在肢体运用上用了很多当代和现代的舞蹈节奏,寻找绘画上人物状态的神韵。怎么样去让戏有更加完整的宋代气质的表达,我们花了大量时间去思考。

织绢部分也是按照《残枝图》去摆的。每次这幅画慢慢呈现出剪影效果时,很多观众都会不自觉的“哇”一下,因为光影的营造、人物的状态,真正有了画中的状态。所有女性体态的表达都是跟着画的状态走的。

织绢部分也是按照《残枝图》去摆的。每次这幅画慢慢呈现出剪影效果时,很多观众都会不自觉的“哇”一下,因为光影的营造、人物的状态,真正有了画中的状态。所有女性体态的表达都是跟着画的状态走的。

剧中织绢人的女子形象,她的整个体态是根据宋代的审美方向,刻意把自己的背放圆下来的表现。

剧中织绢人的女子形象,她的整个体态是根据宋代的审美方向,刻意把自己的背放圆下来的表现。

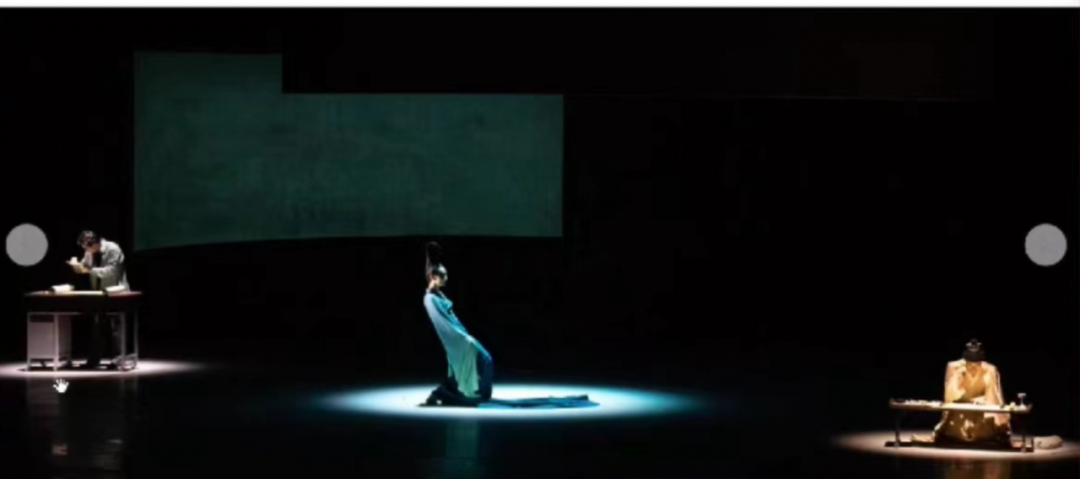

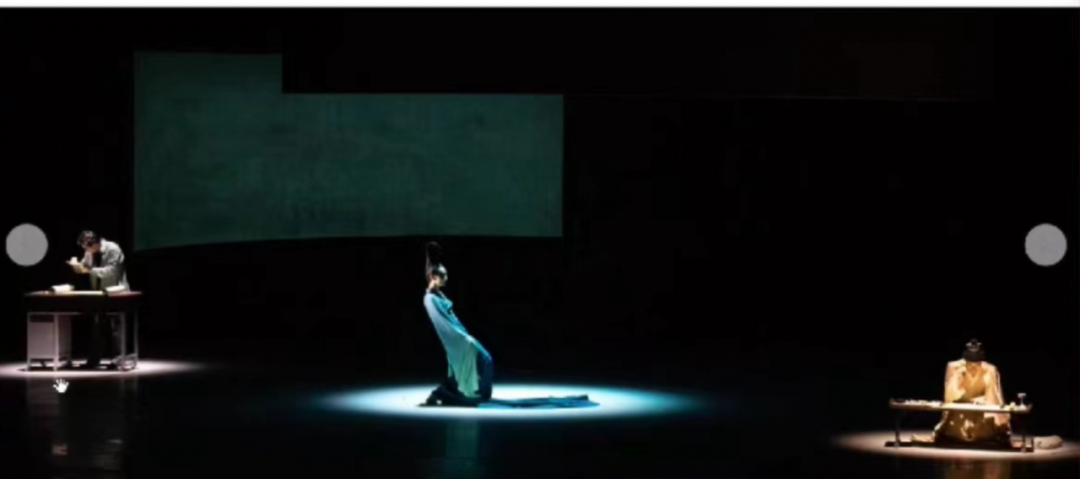

我们使用大量的留白,左边是展卷人,右边是希孟,在两个空间里,一个完成他的创作,一个跨越千年完成他的研究,中间青绿在小转台上完成自我非常缓慢的旋转。两块板从地上慢慢旋转升空,实现对调,逆时针方向一高一低,在旋转升空的过程中,慢慢露出了青绿——连接两个时空的纽带。关于她的内心独白——“我在画中静待千年,惟愿以绚烂此身成全时空的联结”、“我在画中静待千年只为你惊鸿一瞥”,则是更自我的表达。

我们使用大量的留白,左边是展卷人,右边是希孟,在两个空间里,一个完成他的创作,一个跨越千年完成他的研究,中间青绿在小转台上完成自我非常缓慢的旋转。两块板从地上慢慢旋转升空,实现对调,逆时针方向一高一低,在旋转升空的过程中,慢慢露出了青绿——连接两个时空的纽带。关于她的内心独白——“我在画中静待千年,惟愿以绚烂此身成全时空的联结”、“我在画中静待千年只为你惊鸿一瞥”,则是更自我的表达。

任冬生老师说《永不消逝的电波》有意强调了光束的强烈表达,当光从26块板后不同的角度穿出时,是极具存在感的,它可以造成阴影,造成压力,造成神秘的语境效果,也表达内心的锋利和棱角。但是在《只此青绿》当中,他说希望是看不到光的存在,一定要让它非常柔和,看到的是一个空间,而不是光束。青绿在小转台旋转,做美的表达,她的旋转就像时间,像钟摆,所以任老师设计她旋转到某个方向,那个方向就会亮得更清晰,然后慢慢隐去,表达时钟的概念。

希孟在翰林画院学习书画,挂画的这个部分体现了宋代的四大雅事,点茶、焚香、挂画和插花。范宽的《西山行旅图》也是专家给的建议,它是宋徽宗的收藏,如果他非常疼爱希孟的话,希孟没准是看过这幅画的。

希孟在翰林画院学习书画,挂画的这个部分体现了宋代的四大雅事,点茶、焚香、挂画和插花。范宽的《西山行旅图》也是专家给的建议,它是宋徽宗的收藏,如果他非常疼爱希孟的话,希孟没准是看过这幅画的。

这个是青绿出场衔接青绿女群的一个画面。这时候三层转台是分别顺时针、逆时针交错旋转,营造出人在画中游的感觉。展卷人在画中,看到了所有时空的交错,同时把他想象中的梦境状态表达了出来。

这个是青绿出场衔接青绿女群的一个画面。这时候三层转台是分别顺时针、逆时针交错旋转,营造出人在画中游的感觉。展卷人在画中,看到了所有时空的交错,同时把他想象中的梦境状态表达了出来。

这场的重点是青绿和红色衣服的制笔人,制笔人在做制笔工艺。这场《习笔》暗含了两条线,一条线是希孟是自己习笔,是开始做画《千里江山图》非常重要的开端和准备;暗含的一条线则是制笔人的内心独白:千万毫中选一毛。因为制笔的过程非常枯燥,“制笔半生所见不过方寸间”,我将这支笔交于你,由你代我看大好河山。这是制笔人内心情怀的抒发,是一次美妙与感人的托付,里边带着很多工匠人质朴的情怀。

这场的重点是青绿和红色衣服的制笔人,制笔人在做制笔工艺。这场《习笔》暗含了两条线,一条线是希孟是自己习笔,是开始做画《千里江山图》非常重要的开端和准备;暗含的一条线则是制笔人的内心独白:千万毫中选一毛。因为制笔的过程非常枯燥,“制笔半生所见不过方寸间”,我将这支笔交于你,由你代我看大好河山。这是制笔人内心情怀的抒发,是一次美妙与感人的托付,里边带着很多工匠人质朴的情怀。

工匠人其实是质朴的底层劳动者,在古代是不被尊重的职业。我们的价值观理念与那时不同,把这些人请到台前,将他们的名字大书特书写在绢纸上,让这些人和希孟、甚至和帝王放置在一起,表达对这幅画的尊重。因为《千里江山图》不仅出自皇家、画家之手,也出自工匠人、文博人之手,这些接续文物生命的每一环节都承托起文物千载的传承。所以青绿望向空中的那个瞬间,抬头所望的那一轮明月已朗照千年,这股血脉也在我们心中,在我们身体里流淌了千年。

舞者的衣物是上绿下蓝,服装设计阳东霖一直在寻找青绿到底穿什么。《唱丝》是套白色的衣服,那套衣服坯子打完之后,我们在排练厅排练时发现,需要用绳带给它再系起来,表达前人干活把袖子拢起来的一种状态。它的上衣和绳带是分开的,把绳带取下来时衣服就变成了一个很长的袖子。我们发现当双袖微微隆起时,就形成了山峦的形状,这一下子撞击到我们,这就是《千里江山图》里山峦的形状,身体本身就变成了山水,加上长拖尾,气势由山连到水,连绵不断。由此就有了服装的诞生。

舞者的衣物是上绿下蓝,服装设计阳东霖一直在寻找青绿到底穿什么。《唱丝》是套白色的衣服,那套衣服坯子打完之后,我们在排练厅排练时发现,需要用绳带给它再系起来,表达前人干活把袖子拢起来的一种状态。它的上衣和绳带是分开的,把绳带取下来时衣服就变成了一个很长的袖子。我们发现当双袖微微隆起时,就形成了山峦的形状,这一下子撞击到我们,这就是《千里江山图》里山峦的形状,身体本身就变成了山水,加上长拖尾,气势由山连到水,连绵不断。由此就有了服装的诞生。

制墨环节请了非遗传承的老师,每一个工序:炼烟、熬胶、翻晒、描金,“龙麝黄金皆不贵,墨工汗水是精魄”,每一锤每一杵都不能偷懒,这是制墨工艺人的艰辛和劳动的可贵。“小小一锭墨,须轻胶十万杵,翻晾百余日。”制墨匠人也给了希孟内心的嘱托,这是他们对于墨的理解,能够像墨的品质一样,清清明明。

制墨环节请了非遗传承的老师,每一个工序:炼烟、熬胶、翻晒、描金,“龙麝黄金皆不贵,墨工汗水是精魄”,每一锤每一杵都不能偷懒,这是制墨工艺人的艰辛和劳动的可贵。“小小一锭墨,须轻胶十万杵,翻晾百余日。”制墨匠人也给了希孟内心的嘱托,这是他们对于墨的理解,能够像墨的品质一样,清清明明。

用宋徽宗的一幅《欲借风霜二诗帖》,表达了徽宗对希孟的教诲。这首诗全部在讲如何画好一幅画,松树怎么画、万山巍峨怎么画。由诗词带出对于希孟的教诲,同时在文字不断地变换中呈现出瘦金体的美。

用宋徽宗的一幅《欲借风霜二诗帖》,表达了徽宗对希孟的教诲。这首诗全部在讲如何画好一幅画,松树怎么画、万山巍峨怎么画。由诗词带出对于希孟的教诲,同时在文字不断地变换中呈现出瘦金体的美。

当所有的女孩子们穿着服饰站在那边摆出造型的时候,会令人无形中想象到瘦金体的状态,整体是纤瘦的,腰肢是窄长的,但本身又充满了力量、气魄、胸怀。

当所有的女孩子们穿着服饰站在那边摆出造型的时候,会令人无形中想象到瘦金体的状态,整体是纤瘦的,腰肢是窄长的,但本身又充满了力量、气魄、胸怀。

几个空间一起旋转,现代人和古代人从两个时空在几层转台的旋转当中交融在了一起,完成了大的空间的表述,完成了文学维度的表达。全剧我最喜欢的一个画面,是舞台的众人全部退去,这两个板共同上旋,只留下青绿在小转台中间,音乐非常安静,这一刻,青绿抬头和明月变成永恒,我们是过客。她在仰望明月,也在俯瞰众生。

最后的《入画》,一个人站在天地之间准备起舞。希孟并非站在自我的空间里,他站在天地之间,他站在青绿山水之间。灯光把全场都打亮,希孟有一种站在宇宙中心之感。

最后的《入画》,一个人站在天地之间准备起舞。希孟并非站在自我的空间里,他站在天地之间,他站在青绿山水之间。灯光把全场都打亮,希孟有一种站在宇宙中心之感。

最后《画展》,我们用了乐池,所有看画的人慢慢离去,岁月静好,两个人对着长长的展台,终于看到了对方是寒夜里的知己,“都云作者痴,谁解其中味”,展卷人因为他研究的太过深入,在某个夜晚跟希孟游历了一次《千里江山图》里的大好河山,也真正看到了底层的劳动者,看到了希孟呕心沥血的成画。

最后《画展》,我们用了乐池,所有看画的人慢慢离去,岁月静好,两个人对着长长的展台,终于看到了对方是寒夜里的知己,“都云作者痴,谁解其中味”,展卷人因为他研究的太过深入,在某个夜晚跟希孟游历了一次《千里江山图》里的大好河山,也真正看到了底层的劳动者,看到了希孟呕心沥血的成画。

作为创作者,我有自己的执念,既然《千里江山图》要把制作纸笔墨等的劳动者们搬上舞台,势必要有一双能看到的眼睛,这不应该是帝王,希孟本就是最接近皇家阶层有优越感的存在,因为他有皇帝的喜爱,可以真正没有任何杂念的搞创作,对于一个艺术工作者来讲,是令人向往的状态。但如果我们将对劳动者所有情感都强加在这样一个18岁的少年身上,显然是不现实的。前人的阶层划分是严苛的,希孟还太稚嫩,不一定会把眼睛望向生活的最泥泞处,只有怀揣着今天价值观的我们,拥有平等概念的展卷人,才会无差别地去讴歌所有人,看到最底层的劳动者,所以这个部分一定要有一双眼睛,而这双眼睛一定是展卷人。文博工作者完成了跨越千年的对望,圆形舞台除了展卷和卷轴的概念之外,还是一种时间轮回的状态,连绵不断、永无止境,带来一种传承,展卷人给我们的情感维度找到了一个纽带,把两个时代扣在了一起。

这是演出开始时乐池升起来的一段舞,服装色彩把青绿与赭石相融合在一起,采用了数码染像从画上拓下来的颜色。舞蹈运用了松肩垂肘这一非常中国的的体态表达。孙颖老师讲汉唐舞课时,也用到这样的词汇,中国的武术、戏曲里边有很多共通的部分是可以在舞蹈当中所借鉴的。

这是演出开始时乐池升起来的一段舞,服装色彩把青绿与赭石相融合在一起,采用了数码染像从画上拓下来的颜色。舞蹈运用了松肩垂肘这一非常中国的的体态表达。孙颖老师讲汉唐舞课时,也用到这样的词汇,中国的武术、戏曲里边有很多共通的部分是可以在舞蹈当中所借鉴的。

上图是寻石人剧照,我们把寻石人从文学的角度去定位他的一生,一半在脚下,一半在耳边,赤着双脚去攀越高山,去找到那些五彩斑斓的可以入画的石头、宝石。回来以后用最耐心的一种方式去研磨,所以他的内心维度里有一句“少一步,无千年之石;多一杵,无千年之色”。这是一种匠人的执着,对于色彩醇厚的追求是极度严苛的,包括青绿、分头绿、二绿等等一系列颜色深浅,让我们大为震撼。

上图是寻石人剧照,我们把寻石人从文学的角度去定位他的一生,一半在脚下,一半在耳边,赤着双脚去攀越高山,去找到那些五彩斑斓的可以入画的石头、宝石。回来以后用最耐心的一种方式去研磨,所以他的内心维度里有一句“少一步,无千年之石;多一杵,无千年之色”。这是一种匠人的执着,对于色彩醇厚的追求是极度严苛的,包括青绿、分头绿、二绿等等一系列颜色深浅,让我们大为震撼。

青绿是取色彩之意,取山石之形,《只此青绿》的表达里边有很多动作,在创作过程当中有一些很好玩的词汇,比如说有洛云、独步险峰、望月、垂思等舞姿,蕴含对传统文化的致敬,希望运用这些名词可增强演员文学性的想象,对他表达舞蹈有所帮助。除了动作指导,我们对演员也以诗词的方式引导,比如说在排《青绿》的时候,我们用黄巢的《不第后赋菊》,“待到秋来九月八,我花开后百花杀。冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲”,让舞者去感受到诗词的气魄,这种描写菊花的反差美感需要内心胸怀的足够宽大。大家可以看演出,孟庆旸最后望出去的眼神是高远的,这个时候她的眼睛也是希孟的眼睛,看到的是大好山川,而不是一个小女儿姿态。

青绿是取色彩之意,取山石之形,《只此青绿》的表达里边有很多动作,在创作过程当中有一些很好玩的词汇,比如说有洛云、独步险峰、望月、垂思等舞姿,蕴含对传统文化的致敬,希望运用这些名词可增强演员文学性的想象,对他表达舞蹈有所帮助。除了动作指导,我们对演员也以诗词的方式引导,比如说在排《青绿》的时候,我们用黄巢的《不第后赋菊》,“待到秋来九月八,我花开后百花杀。冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲”,让舞者去感受到诗词的气魄,这种描写菊花的反差美感需要内心胸怀的足够宽大。大家可以看演出,孟庆旸最后望出去的眼神是高远的,这个时候她的眼睛也是希孟的眼睛,看到的是大好山川,而不是一个小女儿姿态。

有人会觉得拍定妆照应该就是摄影师的问题了,不需要导演,但实际上我们每部戏的海报照、定妆照都是由导演全程、高强度主导完成的。因为导演不仅知道演员的哪些动作可拍,哪些不可拍,还了解演员状态的拿捏,这个过程可能还需要导演一点点的调教。虽然摄影师对场景布置、镜头拿捏有把握,但整个风格、演员状态、松弛与否,只有导演是可以理解的,所以导演对演员和景致环境的融合匹配感,是没有其他工种能去替代的。

这几张出片的照片得是有十几张以后才慢慢进入到的状态,要不停地在镜头外面去告诉她,你可以做这个动作,你的状态可以这样一点那样一点。很多演员说本来认为拍定妆照是一件美妙的事情,结果还要被导演骂。

这几张出片的照片得是有十几张以后才慢慢进入到的状态,要不停地在镜头外面去告诉她,你可以做这个动作,你的状态可以这样一点那样一点。很多演员说本来认为拍定妆照是一件美妙的事情,结果还要被导演骂。

有些演员不出片,因为在环境中的松弛度不够,就要重新换人。松弛度可以去教,但又很难教出来,他需要演员自我的审美调性是有感受、有修养的,这个部分没有办法去学,你要去告知他,再松一点,再垂一点,才能达到最后的拍摄状态。包括画面构图等东西,因为大家专业不同,摄影师很难直接告诉演员,做哪个动作合适,这就需要导演花时间去沟通,告诉她需要找到一种古朴的、娴静的、遗世独立的一种状态。

我个人非常喜欢这个系列,它融合了古典审美、现代审美。它既有动态,又体现一种静态美。这种状态是行走中的,但这种行走极度缓慢,我内心中认为它是有佛性的,又现代又古典。

我个人非常喜欢这个系列,它融合了古典审美、现代审美。它既有动态,又体现一种静态美。这种状态是行走中的,但这种行走极度缓慢,我内心中认为它是有佛性的,又现代又古典。

在创作的过程当中,我们容易想把很多东西展现在舞台上,但同时兼有多个层面很难、很多国外的编舞大师,例如帕帕约安努,往往是把简单的想法无限地去向深处去挖掘。其实越简单的东西,越可能会产生一个裂变的效果。

我认为导演有想法很重要,但任何创作者都希望能在自己的领域里给予最好的效果,导演要在创作过程中让各部门都能发挥自己的优长,想到导演想不到的地方。我无限希望每次合作都能跟各位主创老师学习,因为每次都能学到东西的时候,你心里才不会慌。在创作过程当中,当主创老师的设计稿一出来,你咯噔一下,能明显感觉到要开始用你所有力量去扑在这次创作上了,因为主创团队的审美都在一个格调上面,设计能力都在一个范畴里。

各行业之间,当第一下的东西出来基调对了。你就会知道接下来的几个月要跟它死磕了,导演要要清楚每一张图都要去实现到什么位置,这是有未知的恐惧的,所以导演也要有想法,确保每一个点都在自己的格调审美上。如果整个团队协调配合,会达到事半功倍的效果。在解决一些技术层面的东西时,如果设计师对技术把控了解特别有经验,对导演来说,这是一个很大的精神和技术的双重辅助,是非常大的优势。

所以对于一些很有技术难度的作品,我们希望能够跟舞美设计非常深入地去了解,很喜欢大家在一起滚动创作的状态,而不是说到了哪个节点,该请一位这个方面的老师进入。年轻人爱死磕,希望在创作初期就可以进入到创作当中。如果能在文本调研的初期,就有一些辅助方面很早的进入,那会对最后美学呈现的整体性有非常大的促进。

2022年10月24日,北京舞蹈学院研究生导师、广州大剧院签约艺术家、中国丝绸之路国际剧院联盟艺术顾问韩真带来了以《青绿的静与动》为题的专题讲座,以排演《只此青绿》的过程为脉络,从导演视角出发,畅论戏中舞美运用的灵感来源和思维碰撞。

北京舞蹈学院研究生导师、广州大剧院签约艺术家、中国丝绸之路国际剧院联盟艺术顾问韩真

北京舞蹈学院研究生导师、广州大剧院签约艺术家、中国丝绸之路国际剧院联盟艺术顾问韩真

舞剧《只此青绿》创作的开始,创作团队就一直在找“画卷”的概念,我们跟舞美设计高广健以及灯光设计任冬生在前期做了大量的功课,多次沟通研讨在舞台上如何运用多种舞台形式协调配合,共同呈现《千里江山图》。这是一幅横长约11米的绢本长卷,其中大量笔墨用于描绘群山冈峦和江河湖水,里面人物的部分非常小,以至于当大家去看这幅画的时候,很难在第一时间去注意到画中人的存在,所以在创作中如何将画中的精神世界带到舞台上,首先需要解决的就是提炼画中的人物。

在这个过程当中,首先希孟最先进入到了我们的视野当中。故宫专家不止一次地强调,所有的历史信息都来自于《千里江山图》当中仅有的蔡京题跋中的希孟,所以故宫工作人员更愿意用“希孟”去称呼他。而王希孟的由来可能是后期清代时流传下来的说法,为了准确性,我们在剧中称呼其为希孟,而非王希孟。总之,在创作时,我们始终保持着对这幅画谨慎、如履薄冰的态度。

因此我们展开了想象:怎么样去塑造一个年纪轻并且在历史上没留下多少传说的人物?如果要塑造,就要给他编造故事,但我们希望能够将更多的笔墨和篇幅留出来去表达美学以及绘画中的留白。虽然编一个故事是很容易的,但是故事一定会变成这部戏的主题表达方向,成为美学呈现的负累,一是脱离历史,二是脱离了《千里江山图》本身所应有的美学气魄,三是当要留出大量笔墨和时间去表达时,戏剧空间也会被缩小成服务于故事的场景。我们经过再三的思考,决定要找到另外一条路。

我们想到一幅画诞生的过程。精湛的书画技艺、质量绝佳的笔墨,《千里江山图》穿越千年来到我们面前徐徐展开,如何让大众真正地跟这幅跨越千年的画融合在一起,是我们需要还原的传奇。我们隐约感受到工匠人的存在。在跟故宫博物院的老师沟通的过程中,通过观看故宫修复一幅画的影像动态过程,对比修复之前和之后,可以说是天壤之别。修复前的古董文物破败不堪,已经没有了观赏上的美学价值,纸张的损毁程度是难以想象的。但经过专家的修复,甚至用清末或民国时期留存的纸张进行修复,慢慢地使它焕发以往的光彩。匠人的专业与精神,对我们产生了巨大的冲击。

如果宋代工艺没有突飞猛进的发展,今天我们就没有办法看到这个“一点如漆,万载存真”的经典画面。由此真正打开了另一个可切入的认知,就是笔墨纸等作画材料。《千里江山图》是一幅国宝,它有其他作品所不具有的超高工艺以及匠人情感。这里面有织绢、制笔、制墨、磨石等众多工种匠人兢兢业业、日积月累的付出。匠人制作的过程是非常孤独和枯燥的,并且书画上并不会署上自己的名字,能坚持传承下来的都是极其不易而伟大的。

像《千里江山图》这样一个长卷作品,能够跨越千年展开,让我生出强烈的时空交互感。看画的人匆匆走过,于它来说,你我皆是过客。为表现这种交互感,我们和广健老师多次沟通,寻找有意思的切入角度。

转台这个元素在舞台上不稀奇,但是就像人舞蹈一样,都是两条胳膊两条腿,却能跳出不同的感受。我们将转台做成像卷轴一样层层卷起来的效果,因为故宫的老师提到放置一幅画最舒服的方式就是让它卷起来待着。我们买了1:1还原的长卷放在排练厅,每当从正面看它一卷一卷的形态,会觉得就像能飘出所有画中的人物、草、房子、山川、河流,打开新的三维空间。

我认为每个作品都有独特的属性追求。要完成的自身的审美表达,不可能包罗万象。其实很多国外优秀的作品里都能看到这一点,只想在这个时间段里表明自己的审美意涵,将一个点向下深挖,然后迸发出非常惊人的效果。

《只此青绿》是一个探索,我不认为所有东西都可以自圆其说,但这就是创作的一个心路过程。《千里江山图》画中有很多因素 ,但对我们而言最重要的只有几点:

一、对中国传统绘画美学的传达。中国山水画最重要的就是留白,这种留白里有空间也有时间。时间的留白就是不能把所有的情节填得太满,需要给出观众自己观看、思想、感悟的时间,而且每个人在相同画面里看到的东西是不一样的。所以我们使用如缓慢旋转等舞台效果,表达我们对于时间留白的理解。

二、对宋朝的表达,宋的整体气质,不像唐挥洒、自由、奔放。作曲是吕亮老师,他曾和孟可老师合作过电视剧《清平乐》,对宋代题材有经验。他也寻找了很久,找到了比较清冷的感觉,这与我们对宋的想象不谋而合。

三、舞蹈。唐代舞蹈很容易找到,但宋代的舞蹈很难找到落脚点。在舞蹈上,我们参照很多绘画,找那种雅致脱俗的“高级感”。我非常喜欢宋代美学高级里透露着冷的气质,那种冷傲来自文人,里边有种看尽繁华之后的简洁。

我们希望舞台是反差的,动起来像一幅画卷徐徐展开,人在造型里边从不动到动,带给观众一种画活起来的神奇生命感。

在寻找这种感觉时,开始的时候,我们想用圆弧形。从画卷的立体剖面来看,它非常符合,但是真正的空间表达上来讲,其实并不很中国,中国的存在是平面的东西比较多。舞台上圆形的概念是有风险的,但是你如果把这两者结合好的话,可能会呈现出非常奇妙的状态。

像刚开始的这一幕,空中是一个母架,占用了大量的灯位,给灯光设计任冬生老师带来了问题,只能根据这个圈来布灯。

像刚开始的这一幕,空中是一个母架,占用了大量的灯位,给灯光设计任冬生老师带来了问题,只能根据这个圈来布灯。

可以看得到地上是4层转台,起初还没有中间小的圆台,但为展现多层卷轴的空间感,所以在这个中间又做了一个很小的转台。

可以看得到地上是4层转台,起初还没有中间小的圆台,但为展现多层卷轴的空间感,所以在这个中间又做了一个很小的转台。 展卷人和希孟两个人在桌案两侧时空对望,发生在一头一尾,最后入画一切归于原点,这个设计把整个舞台的灵动度打开了。三层转台带着希孟从画卷的后边慢慢地转出来,当他转出来时,其实也完成了希孟来自于画中的隐喻,一切都从画中来,一切在他的手中徐徐展开,也许整部戏就是他的一场梦。

展卷人和希孟两个人在桌案两侧时空对望,发生在一头一尾,最后入画一切归于原点,这个设计把整个舞台的灵动度打开了。三层转台带着希孟从画卷的后边慢慢地转出来,当他转出来时,其实也完成了希孟来自于画中的隐喻,一切都从画中来,一切在他的手中徐徐展开,也许整部戏就是他的一场梦。 《唱丝》是很多人喜爱的一个段落。空中的三个悬吊板,有技术难度,每次都让我们悬着心,所以大家给它取了一个名字叫“板儿爷”,只要“板儿爷”开心我们就开心。其实它是从地上三层像阶梯式层层吊起来。最外圈的这一部分,舞者反向转出来,中间这一部分,舞者从斜角出来,我个人非常喜欢这个调度,当他们徐徐出来的时候,真的有一种画卷展开,把人物剥离画布带出来的感觉。

《唱丝》是很多人喜爱的一个段落。空中的三个悬吊板,有技术难度,每次都让我们悬着心,所以大家给它取了一个名字叫“板儿爷”,只要“板儿爷”开心我们就开心。其实它是从地上三层像阶梯式层层吊起来。最外圈的这一部分,舞者反向转出来,中间这一部分,舞者从斜角出来,我个人非常喜欢这个调度,当他们徐徐出来的时候,真的有一种画卷展开,把人物剥离画布带出来的感觉。在创排舞蹈的过程中,找舞蹈的方式是非常艰难的,因为古人跳舞的资料鲜少留存,我们怎么动都觉得不对,一动就觉得太猛、太热情、太外在、太高调、太奔放了。我们参考还原了宋代《残枝图》里的造型,包括人物的脖子微前倾的状态。我们又学了大量古典舞的素材,又觉得似曾相识不太好,所以我们摒弃课堂学到的似曾相识的素材,去看老一辈舞蹈家创作的作品,比如孙颖老师的《踏歌》《玉兔浑脱》。《玉兔浑脱》是为数不多的表达宋代的舞蹈,孙颖老师在古典的审美基础上融合了当代的表达,于是我们便借鉴过来。我们只能看神韵去致敬,不能去抄袭或者说直接拿。在肢体运用上用了很多当代和现代的舞蹈节奏,寻找绘画上人物状态的神韵。怎么样去让戏有更加完整的宋代气质的表达,我们花了大量时间去思考。

织绢部分也是按照《残枝图》去摆的。每次这幅画慢慢呈现出剪影效果时,很多观众都会不自觉的“哇”一下,因为光影的营造、人物的状态,真正有了画中的状态。所有女性体态的表达都是跟着画的状态走的。

织绢部分也是按照《残枝图》去摆的。每次这幅画慢慢呈现出剪影效果时,很多观众都会不自觉的“哇”一下,因为光影的营造、人物的状态,真正有了画中的状态。所有女性体态的表达都是跟着画的状态走的。 剧中织绢人的女子形象,她的整个体态是根据宋代的审美方向,刻意把自己的背放圆下来的表现。

剧中织绢人的女子形象,她的整个体态是根据宋代的审美方向,刻意把自己的背放圆下来的表现。 我们使用大量的留白,左边是展卷人,右边是希孟,在两个空间里,一个完成他的创作,一个跨越千年完成他的研究,中间青绿在小转台上完成自我非常缓慢的旋转。两块板从地上慢慢旋转升空,实现对调,逆时针方向一高一低,在旋转升空的过程中,慢慢露出了青绿——连接两个时空的纽带。关于她的内心独白——“我在画中静待千年,惟愿以绚烂此身成全时空的联结”、“我在画中静待千年只为你惊鸿一瞥”,则是更自我的表达。

我们使用大量的留白,左边是展卷人,右边是希孟,在两个空间里,一个完成他的创作,一个跨越千年完成他的研究,中间青绿在小转台上完成自我非常缓慢的旋转。两块板从地上慢慢旋转升空,实现对调,逆时针方向一高一低,在旋转升空的过程中,慢慢露出了青绿——连接两个时空的纽带。关于她的内心独白——“我在画中静待千年,惟愿以绚烂此身成全时空的联结”、“我在画中静待千年只为你惊鸿一瞥”,则是更自我的表达。任冬生老师说《永不消逝的电波》有意强调了光束的强烈表达,当光从26块板后不同的角度穿出时,是极具存在感的,它可以造成阴影,造成压力,造成神秘的语境效果,也表达内心的锋利和棱角。但是在《只此青绿》当中,他说希望是看不到光的存在,一定要让它非常柔和,看到的是一个空间,而不是光束。青绿在小转台旋转,做美的表达,她的旋转就像时间,像钟摆,所以任老师设计她旋转到某个方向,那个方向就会亮得更清晰,然后慢慢隐去,表达时钟的概念。

希孟在翰林画院学习书画,挂画的这个部分体现了宋代的四大雅事,点茶、焚香、挂画和插花。范宽的《西山行旅图》也是专家给的建议,它是宋徽宗的收藏,如果他非常疼爱希孟的话,希孟没准是看过这幅画的。

希孟在翰林画院学习书画,挂画的这个部分体现了宋代的四大雅事,点茶、焚香、挂画和插花。范宽的《西山行旅图》也是专家给的建议,它是宋徽宗的收藏,如果他非常疼爱希孟的话,希孟没准是看过这幅画的。 这个是青绿出场衔接青绿女群的一个画面。这时候三层转台是分别顺时针、逆时针交错旋转,营造出人在画中游的感觉。展卷人在画中,看到了所有时空的交错,同时把他想象中的梦境状态表达了出来。

这个是青绿出场衔接青绿女群的一个画面。这时候三层转台是分别顺时针、逆时针交错旋转,营造出人在画中游的感觉。展卷人在画中,看到了所有时空的交错,同时把他想象中的梦境状态表达了出来。 这场的重点是青绿和红色衣服的制笔人,制笔人在做制笔工艺。这场《习笔》暗含了两条线,一条线是希孟是自己习笔,是开始做画《千里江山图》非常重要的开端和准备;暗含的一条线则是制笔人的内心独白:千万毫中选一毛。因为制笔的过程非常枯燥,“制笔半生所见不过方寸间”,我将这支笔交于你,由你代我看大好河山。这是制笔人内心情怀的抒发,是一次美妙与感人的托付,里边带着很多工匠人质朴的情怀。

这场的重点是青绿和红色衣服的制笔人,制笔人在做制笔工艺。这场《习笔》暗含了两条线,一条线是希孟是自己习笔,是开始做画《千里江山图》非常重要的开端和准备;暗含的一条线则是制笔人的内心独白:千万毫中选一毛。因为制笔的过程非常枯燥,“制笔半生所见不过方寸间”,我将这支笔交于你,由你代我看大好河山。这是制笔人内心情怀的抒发,是一次美妙与感人的托付,里边带着很多工匠人质朴的情怀。工匠人其实是质朴的底层劳动者,在古代是不被尊重的职业。我们的价值观理念与那时不同,把这些人请到台前,将他们的名字大书特书写在绢纸上,让这些人和希孟、甚至和帝王放置在一起,表达对这幅画的尊重。因为《千里江山图》不仅出自皇家、画家之手,也出自工匠人、文博人之手,这些接续文物生命的每一环节都承托起文物千载的传承。所以青绿望向空中的那个瞬间,抬头所望的那一轮明月已朗照千年,这股血脉也在我们心中,在我们身体里流淌了千年。

舞者的衣物是上绿下蓝,服装设计阳东霖一直在寻找青绿到底穿什么。《唱丝》是套白色的衣服,那套衣服坯子打完之后,我们在排练厅排练时发现,需要用绳带给它再系起来,表达前人干活把袖子拢起来的一种状态。它的上衣和绳带是分开的,把绳带取下来时衣服就变成了一个很长的袖子。我们发现当双袖微微隆起时,就形成了山峦的形状,这一下子撞击到我们,这就是《千里江山图》里山峦的形状,身体本身就变成了山水,加上长拖尾,气势由山连到水,连绵不断。由此就有了服装的诞生。

舞者的衣物是上绿下蓝,服装设计阳东霖一直在寻找青绿到底穿什么。《唱丝》是套白色的衣服,那套衣服坯子打完之后,我们在排练厅排练时发现,需要用绳带给它再系起来,表达前人干活把袖子拢起来的一种状态。它的上衣和绳带是分开的,把绳带取下来时衣服就变成了一个很长的袖子。我们发现当双袖微微隆起时,就形成了山峦的形状,这一下子撞击到我们,这就是《千里江山图》里山峦的形状,身体本身就变成了山水,加上长拖尾,气势由山连到水,连绵不断。由此就有了服装的诞生。 制墨环节请了非遗传承的老师,每一个工序:炼烟、熬胶、翻晒、描金,“龙麝黄金皆不贵,墨工汗水是精魄”,每一锤每一杵都不能偷懒,这是制墨工艺人的艰辛和劳动的可贵。“小小一锭墨,须轻胶十万杵,翻晾百余日。”制墨匠人也给了希孟内心的嘱托,这是他们对于墨的理解,能够像墨的品质一样,清清明明。

制墨环节请了非遗传承的老师,每一个工序:炼烟、熬胶、翻晒、描金,“龙麝黄金皆不贵,墨工汗水是精魄”,每一锤每一杵都不能偷懒,这是制墨工艺人的艰辛和劳动的可贵。“小小一锭墨,须轻胶十万杵,翻晾百余日。”制墨匠人也给了希孟内心的嘱托,这是他们对于墨的理解,能够像墨的品质一样,清清明明。 用宋徽宗的一幅《欲借风霜二诗帖》,表达了徽宗对希孟的教诲。这首诗全部在讲如何画好一幅画,松树怎么画、万山巍峨怎么画。由诗词带出对于希孟的教诲,同时在文字不断地变换中呈现出瘦金体的美。

用宋徽宗的一幅《欲借风霜二诗帖》,表达了徽宗对希孟的教诲。这首诗全部在讲如何画好一幅画,松树怎么画、万山巍峨怎么画。由诗词带出对于希孟的教诲,同时在文字不断地变换中呈现出瘦金体的美。 当所有的女孩子们穿着服饰站在那边摆出造型的时候,会令人无形中想象到瘦金体的状态,整体是纤瘦的,腰肢是窄长的,但本身又充满了力量、气魄、胸怀。

当所有的女孩子们穿着服饰站在那边摆出造型的时候,会令人无形中想象到瘦金体的状态,整体是纤瘦的,腰肢是窄长的,但本身又充满了力量、气魄、胸怀。几个空间一起旋转,现代人和古代人从两个时空在几层转台的旋转当中交融在了一起,完成了大的空间的表述,完成了文学维度的表达。全剧我最喜欢的一个画面,是舞台的众人全部退去,这两个板共同上旋,只留下青绿在小转台中间,音乐非常安静,这一刻,青绿抬头和明月变成永恒,我们是过客。她在仰望明月,也在俯瞰众生。

最后的《入画》,一个人站在天地之间准备起舞。希孟并非站在自我的空间里,他站在天地之间,他站在青绿山水之间。灯光把全场都打亮,希孟有一种站在宇宙中心之感。

最后的《入画》,一个人站在天地之间准备起舞。希孟并非站在自我的空间里,他站在天地之间,他站在青绿山水之间。灯光把全场都打亮,希孟有一种站在宇宙中心之感。 最后《画展》,我们用了乐池,所有看画的人慢慢离去,岁月静好,两个人对着长长的展台,终于看到了对方是寒夜里的知己,“都云作者痴,谁解其中味”,展卷人因为他研究的太过深入,在某个夜晚跟希孟游历了一次《千里江山图》里的大好河山,也真正看到了底层的劳动者,看到了希孟呕心沥血的成画。

最后《画展》,我们用了乐池,所有看画的人慢慢离去,岁月静好,两个人对着长长的展台,终于看到了对方是寒夜里的知己,“都云作者痴,谁解其中味”,展卷人因为他研究的太过深入,在某个夜晚跟希孟游历了一次《千里江山图》里的大好河山,也真正看到了底层的劳动者,看到了希孟呕心沥血的成画。作为创作者,我有自己的执念,既然《千里江山图》要把制作纸笔墨等的劳动者们搬上舞台,势必要有一双能看到的眼睛,这不应该是帝王,希孟本就是最接近皇家阶层有优越感的存在,因为他有皇帝的喜爱,可以真正没有任何杂念的搞创作,对于一个艺术工作者来讲,是令人向往的状态。但如果我们将对劳动者所有情感都强加在这样一个18岁的少年身上,显然是不现实的。前人的阶层划分是严苛的,希孟还太稚嫩,不一定会把眼睛望向生活的最泥泞处,只有怀揣着今天价值观的我们,拥有平等概念的展卷人,才会无差别地去讴歌所有人,看到最底层的劳动者,所以这个部分一定要有一双眼睛,而这双眼睛一定是展卷人。文博工作者完成了跨越千年的对望,圆形舞台除了展卷和卷轴的概念之外,还是一种时间轮回的状态,连绵不断、永无止境,带来一种传承,展卷人给我们的情感维度找到了一个纽带,把两个时代扣在了一起。

这是演出开始时乐池升起来的一段舞,服装色彩把青绿与赭石相融合在一起,采用了数码染像从画上拓下来的颜色。舞蹈运用了松肩垂肘这一非常中国的的体态表达。孙颖老师讲汉唐舞课时,也用到这样的词汇,中国的武术、戏曲里边有很多共通的部分是可以在舞蹈当中所借鉴的。

这是演出开始时乐池升起来的一段舞,服装色彩把青绿与赭石相融合在一起,采用了数码染像从画上拓下来的颜色。舞蹈运用了松肩垂肘这一非常中国的的体态表达。孙颖老师讲汉唐舞课时,也用到这样的词汇,中国的武术、戏曲里边有很多共通的部分是可以在舞蹈当中所借鉴的。 上图是寻石人剧照,我们把寻石人从文学的角度去定位他的一生,一半在脚下,一半在耳边,赤着双脚去攀越高山,去找到那些五彩斑斓的可以入画的石头、宝石。回来以后用最耐心的一种方式去研磨,所以他的内心维度里有一句“少一步,无千年之石;多一杵,无千年之色”。这是一种匠人的执着,对于色彩醇厚的追求是极度严苛的,包括青绿、分头绿、二绿等等一系列颜色深浅,让我们大为震撼。

上图是寻石人剧照,我们把寻石人从文学的角度去定位他的一生,一半在脚下,一半在耳边,赤着双脚去攀越高山,去找到那些五彩斑斓的可以入画的石头、宝石。回来以后用最耐心的一种方式去研磨,所以他的内心维度里有一句“少一步,无千年之石;多一杵,无千年之色”。这是一种匠人的执着,对于色彩醇厚的追求是极度严苛的,包括青绿、分头绿、二绿等等一系列颜色深浅,让我们大为震撼。

青绿是取色彩之意,取山石之形,《只此青绿》的表达里边有很多动作,在创作过程当中有一些很好玩的词汇,比如说有洛云、独步险峰、望月、垂思等舞姿,蕴含对传统文化的致敬,希望运用这些名词可增强演员文学性的想象,对他表达舞蹈有所帮助。除了动作指导,我们对演员也以诗词的方式引导,比如说在排《青绿》的时候,我们用黄巢的《不第后赋菊》,“待到秋来九月八,我花开后百花杀。冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲”,让舞者去感受到诗词的气魄,这种描写菊花的反差美感需要内心胸怀的足够宽大。大家可以看演出,孟庆旸最后望出去的眼神是高远的,这个时候她的眼睛也是希孟的眼睛,看到的是大好山川,而不是一个小女儿姿态。

青绿是取色彩之意,取山石之形,《只此青绿》的表达里边有很多动作,在创作过程当中有一些很好玩的词汇,比如说有洛云、独步险峰、望月、垂思等舞姿,蕴含对传统文化的致敬,希望运用这些名词可增强演员文学性的想象,对他表达舞蹈有所帮助。除了动作指导,我们对演员也以诗词的方式引导,比如说在排《青绿》的时候,我们用黄巢的《不第后赋菊》,“待到秋来九月八,我花开后百花杀。冲天香阵透长安,满城尽带黄金甲”,让舞者去感受到诗词的气魄,这种描写菊花的反差美感需要内心胸怀的足够宽大。大家可以看演出,孟庆旸最后望出去的眼神是高远的,这个时候她的眼睛也是希孟的眼睛,看到的是大好山川,而不是一个小女儿姿态。有人会觉得拍定妆照应该就是摄影师的问题了,不需要导演,但实际上我们每部戏的海报照、定妆照都是由导演全程、高强度主导完成的。因为导演不仅知道演员的哪些动作可拍,哪些不可拍,还了解演员状态的拿捏,这个过程可能还需要导演一点点的调教。虽然摄影师对场景布置、镜头拿捏有把握,但整个风格、演员状态、松弛与否,只有导演是可以理解的,所以导演对演员和景致环境的融合匹配感,是没有其他工种能去替代的。

这几张出片的照片得是有十几张以后才慢慢进入到的状态,要不停地在镜头外面去告诉她,你可以做这个动作,你的状态可以这样一点那样一点。很多演员说本来认为拍定妆照是一件美妙的事情,结果还要被导演骂。

这几张出片的照片得是有十几张以后才慢慢进入到的状态,要不停地在镜头外面去告诉她,你可以做这个动作,你的状态可以这样一点那样一点。很多演员说本来认为拍定妆照是一件美妙的事情,结果还要被导演骂。有些演员不出片,因为在环境中的松弛度不够,就要重新换人。松弛度可以去教,但又很难教出来,他需要演员自我的审美调性是有感受、有修养的,这个部分没有办法去学,你要去告知他,再松一点,再垂一点,才能达到最后的拍摄状态。包括画面构图等东西,因为大家专业不同,摄影师很难直接告诉演员,做哪个动作合适,这就需要导演花时间去沟通,告诉她需要找到一种古朴的、娴静的、遗世独立的一种状态。

我个人非常喜欢这个系列,它融合了古典审美、现代审美。它既有动态,又体现一种静态美。这种状态是行走中的,但这种行走极度缓慢,我内心中认为它是有佛性的,又现代又古典。

我个人非常喜欢这个系列,它融合了古典审美、现代审美。它既有动态,又体现一种静态美。这种状态是行走中的,但这种行走极度缓慢,我内心中认为它是有佛性的,又现代又古典。在创作的过程当中,我们容易想把很多东西展现在舞台上,但同时兼有多个层面很难、很多国外的编舞大师,例如帕帕约安努,往往是把简单的想法无限地去向深处去挖掘。其实越简单的东西,越可能会产生一个裂变的效果。

我认为导演有想法很重要,但任何创作者都希望能在自己的领域里给予最好的效果,导演要在创作过程中让各部门都能发挥自己的优长,想到导演想不到的地方。我无限希望每次合作都能跟各位主创老师学习,因为每次都能学到东西的时候,你心里才不会慌。在创作过程当中,当主创老师的设计稿一出来,你咯噔一下,能明显感觉到要开始用你所有力量去扑在这次创作上了,因为主创团队的审美都在一个格调上面,设计能力都在一个范畴里。

各行业之间,当第一下的东西出来基调对了。你就会知道接下来的几个月要跟它死磕了,导演要要清楚每一张图都要去实现到什么位置,这是有未知的恐惧的,所以导演也要有想法,确保每一个点都在自己的格调审美上。如果整个团队协调配合,会达到事半功倍的效果。在解决一些技术层面的东西时,如果设计师对技术把控了解特别有经验,对导演来说,这是一个很大的精神和技术的双重辅助,是非常大的优势。

所以对于一些很有技术难度的作品,我们希望能够跟舞美设计非常深入地去了解,很喜欢大家在一起滚动创作的状态,而不是说到了哪个节点,该请一位这个方面的老师进入。年轻人爱死磕,希望在创作初期就可以进入到创作当中。如果能在文本调研的初期,就有一些辅助方面很早的进入,那会对最后美学呈现的整体性有非常大的促进。