由中国舞台美术学会主办的“2021CISD第八届国际舞美大师论坛暨上海高校国际青年学者论坛”将于2021年11月28-29日在上海召开。学会将邀请德国著名导演、舞美设计大师阿契·弗莱耶先生进行演讲并与国内同行进行线上交流。本次活动由上海戏剧学院、中央戏剧学院、中国戏曲学院作为学术支持单位,同时还将邀请多位国内著名舞台美术家、导演以“戏剧的奇观与激变”为主题,进行演讲与对话。

阿契·弗莱耶Achim Freyer,德国导演、舞台美术家、画家,当代戏剧舞台上的一位传奇人物。他集绘画、装置、布景、灯光和服装设计、戏剧与电影导演于一身,在其间游刃有余,更使之相互融合。1977年弗莱耶在第六届卡塞尔文献展制作的装置“德国——生活空间”,在西德处于巨大危机的时刻,“建构了一个精神空间,一个心理领域......涉及德国的根本困境”;1979年第四届布拉格国际舞台美术四年展上,弗莱耶与一批当时西德舞台美术家率先以装置而不是演出的舞台模型和设计图的形式参展,在这一国际重要展事上,首开用视觉装置传达戏剧主题的先河;1987年第八届卡塞尔文献展期间,他与学生在卡塞尔市立剧院舞台上,演出以形体与媒介结合的戏剧,这台名为《延长的一瞥,或扭曲成空间的面》的表演,扩展了这一当代艺术展的维度;1994年,他以维也纳城堡剧院演出为基础拍摄的影片《变形记》,参加第四十四届柏林国际电影节,以独特的画面节奏和视觉语言,提供了别具一格的电影类型;1995年,他的《死之舞》在第四十六届威尼斯双年展音乐单元展演,呈现了他探索舞蹈动作与视觉艺术关系的实验成果。

当然,他最成就卓著的方面还是戏剧舞台。1999年第九届布拉格四年展上,德国在国家展和主题展两个单元同时推出弗莱耶舞台艺术的个人回顾展,足见对他舞台艺术成就的重视和弗莱耶自身创作的份量。德国戏剧学者彼得·西姆汉德尔 Peter Simhandl在《视觉剧场》Bildertheater一书中将弗莱耶列为20世纪改革当代戏剧的视觉艺术家之一。 在汉斯-蒂斯·雷曼 Hans-Thies Lehmann 有影响力的著作《后戏剧剧场》中,弗莱耶和威尔逊一样,是一个解构文本以支持持续的舞台表演的后戏剧导演的例子。 认为他们通过淡化情节,促进了舞台场景本身在演出过程中特有的时间性和空间性。

2019年弗莱耶根据《佩利亚斯与梅丽桑德》舞台设计和布恩图霍夫画廊举办的个人画展创作的特定场地装置:《毕达哥拉斯10》

这位享誉国际的艺术家首先把自己视为一个画家,如他自己喜欢说的,没有绘画,便没有戏剧人阿契·弗莱耶。对于他,绘画本身不是过时的艺术形式,不是从事戏剧之余偶尔为之的副业,不是复制现实生活环境的工具,也不仅是完成设计过程的基本技能,而是他感知和反映世界的媒介。弗莱耶坦言自己的工作方式完全来自视像和视觉作用,他说:“我感到,创造戏剧角色的想象总是来自强烈的视觉艺术触动,创造角色活动的空间也是这样。......从事真正出色的舞台设计是一种创造行为,一种与视觉艺术作品体量相当的,精神和智慧的表现。”[1]

“以瓦解的秩序作为一种新秩序”

在阿契·弗莱耶的《艾丽斯漫游仙境》(2007年慕尼黑国家歌剧院)、《奥涅金》(2008年柏林德意志歌剧院)和《尼泊龙根指环》(2009年洛杉矶歌剧院)等许多演出中,无一例外地在强调对演员头饰或面具的处理,甚至在演员脸上直接描绘涂抹。如果打开三卷本的弗莱耶戏剧作品全集,你会吃惊地发现,从1970年设计《四川好人》开始,以强烈的表现主义笔触描绘的头部,几乎是弗莱耶舞台创作的标志性符号之一。无论特定演出取材于神话传说,历史典故还是世俗生活,他近于狂热地以各种造型方式对演员头部进行描绘或艺术处理,甚至以头部为母题设计舞台,或是直接把头形画在布景上。这也许与他1950年代从设计木偶剧起步有关,而事实上更联系着他个人成长的心路历程。

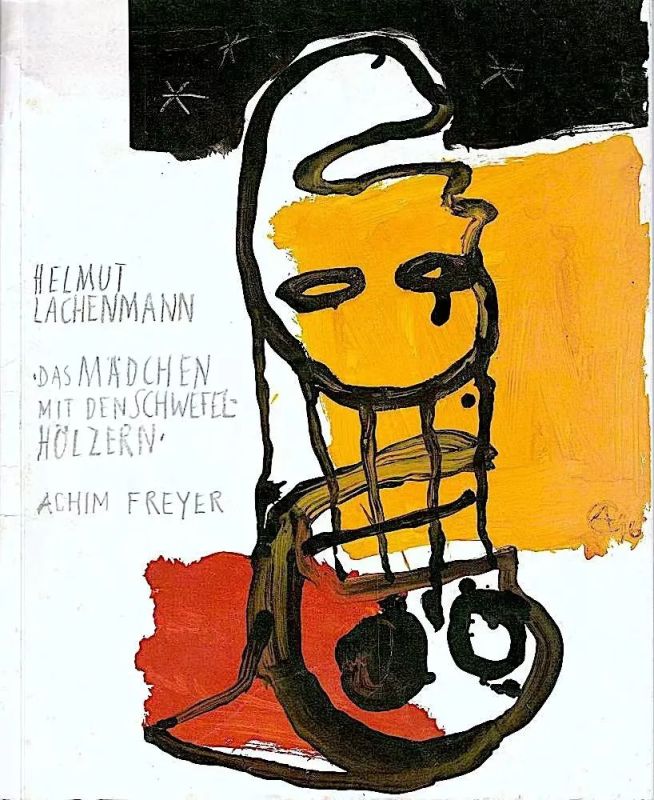

弗莱耶画得拉赫曼:《卖火柴的女孩》演出海报 汉堡国家歌剧院 1997年

“非常奇怪,我整个一生总是在画头像和面部。这是从小时候迷恋带伤痕的脸开始的。它很有象征性——毕竟我出生在纳粹时代。我还被威严的父亲所吸引,并且画他。我也画自画像,小时候我还描摹丢勒的自画像。在东德,那时人们真实的面孔被遮蔽了。它们更像是排列着的头,如你在地铁、电车或者电影院所见的那样挤在一起。个人无法表达,人们小声说话,不可能在公共场合聚会和讨论问题。直到后来,这些面孔才被打开,他们的眼睛、表情、语言与动作特征才显露出来。现在这些面孔大约有半数已经死亡,他们常常如同镜像上下对应着显现。”[2] 弗莱耶说。

弗莱耶1934年生于柏林,1954年在柏林美院作为硕士班的学生师从贝托特·布莱希特,开始了他的戏剧生涯。布莱希特的戏剧美学对弗莱耶产生了关键影响,如他后来所说:“布莱希特对我而言是一种自由的尝试。如果我在舞台创作中无计可施,我会重温布莱希特并感受自由。” “我记得当一个演员犯了错误或有类似的事情时,其中一个助手说:‘那是错的!’布莱希特看了看说:‘只有错误才是正确的。其他的都错了。’像这样看问题的态度给我留下了深刻的印象,尽管我当时并没意识到。”[3] 弗莱耶与布莱希特的关系在有关他的文献和研究中不断被提到,其中Verfremdungseffekt ——间离效果——经常被认为是理解弗莱耶美学和实践的关键词。虽然有研究者指出,布莱希特对弗莱耶的影响并不直接。弗莱耶自己也曾表示过他对布莱希特的理论没有直接的了解,是通过一种直觉形成类似的观念。然而,不掩饰假定规则,暴露舞台的幕布,背景和灯光等设施,以及在某种程度上,弗莱耶舞台设计对游戏性的强调,仍与布莱希特的手法不无关系。更有可能的是,弗雷耶通过与布莱希特的一些合作者共事间接吸收了布莱希特的理念,特别是与柏林人剧团的设计师卡尔·冯·阿彭Karl von Appen,以及后来的导演柯特·维勒Kurt Weiler,阿道夫·德雷森Adolf Dresen,本诺·贝森Benno Besson和鲁斯·伯格豪斯Ruth Berghaus的合作。

1956年布莱希特故去后,弗莱耶一度把兴趣转向绘画,直到1959年进入德累斯顿木偶剧院工作。切身体验到当时东德刻板专制社会生活,弗莱耶很快寻找到了他的一个重要的艺术主题 —— 强化和解构现成图形。1971年,在柏林德意志剧院演出歌德的《格拉维戈》中,他与导演阿道夫·德莱森追求一种独特的反历史主义:简单的布景、道具和历史性的服装都用了批发店采购的现成印花布面料制作,这些模式化的处理象征着当时的日常生活,而不是剧情规定的十八世纪晚期。意在讽刺性地“表明一种预定的平凡”。结果却招致了严重的非议,在批评家和文化官僚的讨伐声浪中,这个戏只演出了一场便被从保留剧目中撤下。八天后,《格拉维戈》换成了第二个修改版本重新登台。那个舞台设计方案虽短命夭折,但体现了弗莱耶的重要视觉意图: “以瓦解的秩序作为一种新秩序”[4]。这个基本思想几乎一直贯穿到他今天的艺术创作,包括他的绘画和戏剧作品中。

1972年随人民剧院的《四川好人》赴意大利巡演后,弗莱耶没有返回当时的东德,他迁居西德与汉斯·纽格 伯厄(Hans Neugebauer)等导演合作,从事话剧和歌剧的舞台和服装设计,并致力于一种受视觉艺术影响的戏剧。1970年代的西德的剧场不仅是当时名噪一时的“导演剧场”Regietheater的发祥地,而且还是新的“视觉剧场”Bildertheater的重镇,这种设计师主导的剧场也被描述为德国版的图像剧场,试图将“导演表述与图像的视觉诗学”结合起来,其中舞台场景成为“戏剧动作的叙述者”。这些新潮流强调演出创作中的概念性方法和解释的自由度,而不是消极地忠实于文本。在其中,舞台美术的突出地位使舞台设计师成为导演的真正合作伙伴,并且最终扮演导演本身的角色。像卡尔·恩斯特·赫尔曼 Karl-Ernst Herrmann,魏尔弗莱德·明克斯 Wilfried Minks和阿克塞·曼雷Axel Manthey等设计师一样,这批人很多都转向了导演。

弗莱耶在舞台上探寻新的视觉语言,使得舞台设计从一种从属地位获得提升,将其从说明性的特点中解放出来,很快被推举为这种新戏剧形式的代表人物,作为所谓“设计师戏剧”运动的中坚而声名鹊起。他主张戏剧演出中的舞台设计是与音乐或文本并行的视觉元素,并且身体力行。1975年,在阿尔班·贝尔格的《沃依采克》(科隆国家歌剧院,导演汉斯·纽格伯厄) 演出中,他的舞台设计以强化的纵深透视形成令人不安的演出空间,就是一个突出的范例: 舞台上像是一个白色的医院公共走廊,它的墙面威胁性地压向演员和观众,按透视比例向舞台后区极度缩小的空间结构消失于灭点,但尽头没有出口。透视造成的比例错觉使演员在舞台后区像是可怕的巨人,在舞台前区却显得弱小无助。舞台设计对该剧的视觉阐述作用,在当时被认为达到了前所未有的力度。

贝尔格:《沃依采克》 科隆国家歌剧院 1975年

那一时期,导演克劳斯·培曼Claus Peymann是弗莱耶的理想的合作者,1975到 1978年之间,他们在斯图加特一起合作了歌德的《浮士德1和2》、克雷斯特的《海尔布隆的凯西》、席勒的《强盗》和伯恩哈德的《伊曼纽·康德》。这些演出由于融合了导演意图和令人信服的视觉诗意而载入史册。弗莱耶的舞台设计以视觉形式呈现了对于角色世界的构想。它们开始描述戏剧行动,表现权力游戏、人物精神状态和相互依存关系。《强盗》的演出特别显示了视觉手段和文本解释的高度一致。培曼和弗莱耶使用直观的舞台形象,讲述了这个有关反叛失败的故事。演出中,舞台上一直覆盖着厚厚的树叶,暗示延展的波西米亚森林,也不断提示着强盗们无羁的野外生活环境。但是在这看似自由自在的世界上空,盘踞着一个高大的、王位似的座椅,上面坐着身穿宽大服装的父亲老莫尔。虽然椅子在森林场景中升了起来,但是这个巨人父亲并没消失,继续在强盗们活动区域之上俯视着他们。 在弗莱耶和培曼共同导演,分两个晚上演出的《浮士德1和2》(1977)中,他设计了一系列截然不同的“象征性环境”,特别是占用整个剧场建筑进行演出。

在德国,1970年代“导演剧场” 或“视觉剧场”所引发的、传统解读剧本方式的瓦解,给导演和舞台设计带来了更大的自由。 其重要特征之一,是对视觉形象更广阔的意义潜力的注重。以往“舞台设计”的定义,此时也在顺应新的前提而有所变化。评论界认为,弗莱耶是以其布景可能性的探索形成那十年戏剧特色的舞台设计师。如果说魏尔弗莱德·明克斯将波普艺术引入剧场,形成了1960年代的舞台设计特征,弗莱耶生动的奇思妙想则成为 1970年代的舞台设计特征。对于他来说视像就是一切。他再次使舞台设计贴近美术,只不过完全保持了剧场特性。

戏剧变形

1980年代到1990年代初,阿契·弗莱耶以上述视觉意象为特点的舞台风格趋于成熟。其独创和新奇的形式显示,他能够在舞台上有效落实空间和形象的不断发展变化,令人信服地使不同戏剧元素的表现力真实可见。

1980年代,弗莱耶开始集中介入导演工作,所涉及的多是歌剧。他作为歌剧设计师和导演全面掌控的第一部歌剧是,1979年巴伐利亚国家歌剧院演出的格鲁克的《伊菲革涅亚在陶里斯》,这部作品有着鲜明的绘画性布景和服装。他广受关注的作品,如格鲁克的《奥菲欧与欧律狄克》(柏林德意志歌剧院1982年)、 亨德尔的《弥赛亚》(柏林德意志歌剧院1985年)和莫扎特的《魔笛》(汉堡国家歌剧院1982年) 多年后仍不时地作为保留剧目在上演。同时,1981 至 1988 年八年间他在斯图加特导演了菲利浦·格拉斯的歌剧三部曲:1981年的《非暴力抵抗》、1984年的《阿赫那东》和1988年的《沙滩上的爱因斯坦》。

在这些演出中,弗莱耶的导演处理使异质的戏剧因素相互作用,创造了连贯的空间和在其中展开的故事,并以此强调它们各自的空间和物质特征。他的作品被看成一种相关物的拼接,它们基于单一因素结合光色变化节奏的增减,呈现为一种戏剧变形。以精心编排的表演姿势和动作扩展观众对于时空的感受。 这种戏剧设定了它自身特有的时间,使观众对物质和空间真实性的体验得到加强。

1987至1991年期间,阿契·弗莱耶在维也纳城堡剧院排演了以“人和神”关系为主题的话剧 三部曲: 奥维德的《变形记》(人与神)、毕希纳的《沃依采克》(没有神的人)和欧里庇德斯的《法厄同》(人作为神)。在《变形记》中,弗莱耶的主要关注点之一是探索人的本源,或可以说是对于人的原型的思考。 其中使用了某些色彩,象征物和怪异的人物造型。在演出中,这些人物造型被命名为“哭泣的女人”“旅行者”“文书““死亡”“天使”“跑步者”和“芭蕾女演员”,演员自身的原有属性被削弱,成为经过概括提炼和变异的形象出现在舞台上。例如“旅行者”穿着黑色服装、 手拿提箱的无头造型;翅膀、身体和脸部都染成深蓝色的“天使”;带着骷髅面罩的“死亡”;推着滑板车的“跑步者”; 带着大头面具的“芭蕾女演员”,还有奇异的双头人和躯干高耸的巨人等等。演出一直在每个形象都以缓慢、刚能被察觉的动作节奏,不断运动中。 港口、广场、死寂的村庄、危岩、黑镜之谷、回廊、房间、海边、湖上,这些场景一个接一个如同变魔术一样悄无声息地出现。除了彩色的舞台框,只有一个自始至终的符号: 大小两个球,象征同一与整体,而数字二也体现了相对的原则,以及每种感知的相对性。视觉构成在演出中持续变化,一切都在一遍遍更新,在不断变化的地方以细微的差异呈现。这些连续不断的慢动作和场景变化过程,使人感到似乎难以察觉,甚至无法描述在两个半小时演出中互相衔接的一个个画面和构成,完全意识不到使人和物具体化的“变形”。如同弗莱耶自己所描述的那样:“所有的运动都慢得如此难以令人置信,以至于谁也没注意岩石的场景怎样一下转变成海景。一切都在流动,你会有历经几千年的感觉。”[5]

影片 :《变形记 》 第44届柏林国际电影节 1993年

1991年,阿契·弗莱耶将在城堡剧院这一演出中的服装和人物造型,转换为一处意大利实景中的狂欢,拍摄了影片《变形记》。影片中,他原先戏剧构想中的人物以奇特的服饰、怪异的面具和扭曲变形的造型轮番登场、摇曳过市。影片正如它的断开的片名字母《MHT— AMOR— PH— OSEN》所暗示的那样,寻求“形”“无定形”“变形”的不同含意。影片按照主题和变奏的音乐原理,在角色、形象和音乐的交织中,重复利用同样场景时,不断形成新的衔接。这是一种从遥远海面开始,经过虚构、幻想的戏剧世界,最后以海洋为终点的游历。埃里克·萨蒂音乐的神秘轻盈和奥利维埃·梅西安音乐的深切向往,伴随着一次次不断变化的地点和变异的人物的旅程。低沉的独白连续不断地诵读童话、圣经和但丁、毕希纳、 达利等人的作品片段,在运动、循环、组合排列中,引出了混合构建的暗示性画面。

弗莱耶认为,此前的电影艺术探索中,绘画的重要性一直没得到应有的重视。 他在这部影片中,使超现实的造型,通过电影的隐喻性构成,转换为艺术的和充满精神性的景观。影片中的现实是虚构的真实而非自然主义的真实。影片没顺着线性的情节发展,而是引导观众穿越一种诗意的人类境况、欲求、原型与死亡的隐喻性冲突,以及爱和本能的万花筒。一个充满美与奇异的黑暗的迷宫。

弗莱耶的舞台设计出自后现代舞台设计的复杂视觉手法,阿诺德·阿伦森定义为“差异和矛盾图像的并置,历史素材的非常有意识的摘引,当代文化图像的不合时宜的使用,以及审美愉悦和统一设计的瓦解 ”。 [6] 其中的独特之处在于他以高度剧场性和不寻常的图像,经常创造出令人眼花缭乱的超现实世界。他的舞台体现了一种来自木偶戏、马戏、形体慢动作表演的,强大而统一的美学,故意不自然和放大的姿势,生动肆意的绘景笔触,衣衫褴褛的服装,夸张的化妆和面具,都在向观众强调他们所看到的是戏剧表演,这个经常被忽视甚至否定的基本事实。

在空的二维画布上描绘三维空间

与许多当代剧场艺术家想要消除舞台台框的流行观念不同,弗莱耶看重舞台台框,并把台框视为他创造性作品的前提。对于弗莱耶来说,如同对于罗伯特·威尔逊,镜框舞台剧场有助于对舞台设计效果的高度控制,利于让其中每个异质元素都具有同等重要性。但与威尔逊不同的是,弗莱耶把舞台台框本身也作为舞台设计的组成部分。弗莱耶的剧场美学预设了舞台和观众之间的结构障碍,这是一个分隔两种不同时间尺度的界线。舞台台框不仅在标明观众席另一边构建的幻想世界,更重要的是,它后面存在着完全不同的空间和时间。在这个特定的时空区域发生的事,超越了自然科学约束的规则或日常逻辑。

这种对剧场建筑的构成要素的重新思考,似乎在以更大的力量强调观众的现实世界与舞台的虚构世界之间的边界。弗莱耶常常用红色、绿色和白色等不同颜色描绘舞台台框底部的水平线,或者重新处理或专门设计舞台台框,要么有意识地将它往前推置,要么取消现有的建筑结构,按照特定的演出条件重新构建它。1968年弗雷耶与伯格豪斯在柏林国家歌剧院合作的《塞维利亚理发师》中,就重新创建了带有对这部歌剧特殊解读的舞台台框。这种风格化的空间划分手法最初出现在他早期的几乎所有作品中,后来又有各种变体,1996年施韦青根艺术节演出的《死亡时刻》甚至以极度的纵深透视,重复设置了从舞台前区到尽头的建筑台框代替沿侧幕。弗雷耶重新框定舞台的倾向可以被看作是重新限定画面的绘画手段,但也可以看作更布莱希特式的观念。正如阿伦森所说,这迫使观众意识到戏剧所使用的剧场设施。通过这样做,观众可以重新构建或重新定位其中的内容以便积极响应。

弗莱耶的剧场理论以划定不同时间刻度的、舞台与观众席两者之间的界限为先决条件。更重要的是,这条分界线不只是以水平线,而且也以使得它完全形成二维关系的,两边垂直的台框所限定。然后,在这个二维的画面上利用戏剧象征的词汇刻画一种三维视觉效果,也就是说在以台口为画框的虚构的面上,制造如同绘画那样的空间深度。弗莱耶说,“乐池、大幕线和台框,形成了一块画布,物体在上面按照空间深度自行排列。我们之所以能创造空间全在于这块空的画布,否则我们如何把握空间?——我们不能用空间描绘空间,我们得利用一个面。画家拥有这种面,但是,当绘画创造三维空间时,绘画还只是绘画。建筑师构建空间,但空间还是空间。而剧场可以利用反映出我们自己的画面具有的特殊性能,呈现我们精神的空间。在这个类似一张纸的屏幕上,可以用字母和符号创造我们内心的奇妙空间。”[7]

弗莱耶充分利用了台框所形成的这种剧场屏幕。他的创作总是从一个触及到想象和抽象的空间概念开始,走向远离真实地点的描绘。对他而言,实际的空间可看见或可看不见,给人以虚空、思想、时间和梦境的暗示。弗莱耶认为,“出生” “复活” “坟墓” “生/死” “男/女” “幻觉/现实”与自然因素一起,是属于每一个观众都拥有的空间概念—— 精神、 肉体和灵魂。

格拉斯 :《沙滩上的爱因斯坦 》 斯图加特市立剧院 1988年

在他排演的菲利浦·格拉斯的《沙滩上的爱因斯坦》中(1988斯图加特市立剧院),舞台和观众席之间的界限被一块纱幕加强,纱幕上复制了数学演算本的方格,发生在纱幕后面的事件在这种如同坐标系的界定中相互联系,演示着宇宙与个体分离成原子和重组的连续过程。其中的几何因素与演员形体动作,在灯光、音响和色彩中重合,形成连续不断的,流动的戏剧构成。演出结合现代主义文本把爱因斯坦置于革命时代的背景中,把人类知识中的纯粹现实片断,转换成一种特殊的舞台事件。弗莱耶认为,1920年代艺术、科学和哲学先驱和他们的工作成就延续至今的影响力,是这一演出的主题。而戏剧本身的主题是剖析语言、噪声、音响、色彩、点、线、面、形体、空间、动作和时间,以及在这些因素中进一步解析整个宇宙秩序时的发现。在此,它与人类走向隔阂、孤立和分离的社会倾向并行。正像对微观世界的探索开启了迷人的新空间,在这一行为过程中,这归类为特定身体局部的,被剖析的人类,为便于这些构成因素逐渐从舞台上消失,他和他的替代物,他的镜像,也就是戏剧被制作出来。《沙滩上的爱因斯坦》标志着这样的事实: 完整的对象不再存在,身体如同语言已被分割成碎片。人的中心身份被每次几分钟出现的,漂移的点或三角所取代。这使得基于现实的表现手段反而变得无法理解。

弗莱耶在舞台上创造的世界与剧场本来的物理环境不同,可以被看作投射和反映观众的镜像,一个无法触摸的面,更重要的是一次穿越不同精神空间的旅程。它们提供给观众的不是具体现成的真实图形,而是通过对照,亲自去获取的路径。弗莱耶把展开故事和领会意义的责任交给观众。他说: “当你自己的思想正在形成,而舞台上却有人对你喋喋不休,这是非常令人厌烦的。我把美术馆和剧场看成这样一个地方,你是带着自己的感受和思想来的,这些感受和思想有助于你的创造性思维和心智健全。”[8]

与文学或剧本“并行”的视觉元素

弗莱耶对于媒介要素的实验和系统研究,为他的戏剧作品提供了重要依据,那就是戏剧元素“它能形成——引发——它们自身的规则,展开产生于自身秩序的游戏,遵循它自己的规则又打破它们。”[9] 从1976年,在柏林美术学院任教期间开始,他就与学生以舞台实践致力于这种研究。在此方面,弗莱耶延续了20世纪初戏剧革新者阿道夫·阿披亚、哥登·克雷、瓦西里·康丁斯基和奥斯卡·施莱莫的探索。

弗莱耶的研究成果曾作为1987年卡塞尔文献展方案,在舞台上实施,作品题为“延长的一瞥,或扭曲成空间的面”。演出中,弗莱耶在倾斜的黑色舞台上放置或重构四条木板,不断造成一组组新的面。通过对比,连续变化的投映面—— “扭曲成空间的面”,形成了演出中不同的空间效果。在这些活动结构之间,只能从轮廓或是衣服上的数字与字母上,辨认出表演者。他们就像是木板条一样,是变化着的舞台世界中的因素。当木板条在表演时,演员也成了木板条。也就是说,在弗莱耶的作品中,演员的自然的身体形式不复存在,被转换为一种“视觉符号”。同样,他的戏剧空间看上去也不是真实地点的自然主义复制品。正如空间仅仅是现实的命名,角色是人或物的命名,或者服装是布料的命名。每一个空间形式都成为内容的载体:成为象征、符号、隐喻、几何法则、情绪和图像。

在1989年排演的《沃依采克》中,弗莱耶将毕希纳这部片断式话剧中的25个不同场景、结构和画面合并,以基本的视觉概念把他们连接在一起: 舞台设计主体是一块极度斜切的异形台板,强烈的灯光使它空黑的周围成为盲区。剧中主要角色的环境像是完全与世隔绝,在空间中随意飘浮。这块台板会不时地晃动或者倾斜,传达角色立足的大地变化无常和不稳定感。摇摆不定的台板也限定了角色的动作范围,强化了他们的孤独和高悬在他们之上的威胁,营造出一个从绝望滑向黑暗的世界。演出以一系列分段叙述的方式,将毕希纳的这部话剧通过演员的视觉动态展现在台板上面。弗莱耶把分作不同场景的沃依采克的故事,集中表述成为一个“事件”。他说,“我想要传达的是情境、动作或故事的事件类型。” 这些事件也揭示了角色暗淡的内心世界。“每个人都是一个深渊,任何人看下去都会感到晕眩。”[10]

毕希纳:沃依采克 维也纳城堡剧院 1989年

对于弗莱耶而言,演员与所有其它戏剧元素一样,也是需要设计的整个演出的组成部分。像是《变形记》中那样,弗莱耶的演员总是被服装所改变。服装有可能强调肢体的某一部分或者使演员的身体分解为碎片。它们保持演员在一个非自然的空间中的主题,成为突破常态和个人形体限制的,内在心理状态与外部力量的视觉呈现。

在波恩歌剧院1994年演出的《Dis Tanzen》中,弗莱耶与他的合作者试图以结构、声音、文字和形体动作组成的新词汇,寻求新的叙事方式。白色的长方形空间里横向排列的七个演员,被同样色调和款式,不同比例的服装包裹后,体型呈现出令人惊异的高矮胖瘦巨大差别。在柏林德意志歌剧院2001年演出的威尔第《安魂曲》中,演员的肢体总是由于与巨大的长锯条、刀刃、长杆捆绑或组接在一起而被夸张地改变。法兰克福歌剧院2004年演出的《阿利欧丹特》和巴伐利亚歌剧院2007年演出的《艾丽斯漫游仙境》中,被布景因素遮挡的演员头部与偶的服饰合为一体,形成侏儒般矮小或巨人般高大的超常体形。2009年洛杉矶歌剧院演出的《尼伯龙根指环》中,米歇尔·德扬扮演的剧中人物弗利卡的手臂几乎垂地,多明戈扮演的西格蒙德的身体被从中垂直地分为两部分,阿诺德·贝祖因扮演的罗格有四条手臂,而艾利·德恩扮演的弗莱亚的服饰造型类似一座高于真人的雕塑,扮演者其实是从它的胸部伸出脑袋歌唱。

弗莱耶认为戏剧空间可以随处创造,角色彼此交流关系总是会产生张力。当人以同一模式置于空间中时,他们之间的差异会变得特别明显。弗莱耶剧团2004年的《Ab Und An— 致莫特·费尔德曼》中,费尔德曼的钢琴作品《停顿5》为这一演出提供了没完没了重复梦的和弦或情绪的声音总谱,人们体验到的时间频率和真实的时间分离,演出似乎无始无终。与之相对应的视觉因素是简洁的舞台,日光灯管挂在整个空间中,电线看上去像是绘画中的笔触或线条,造成了与之协调的强大系统。八个演员极其风格化的缓慢形体动作与激烈的动态交替,他们在转动或者扭曲时表现出冒失的状态,拖拽电线或者茫然凝视着空间。那些想要保持无意义的逃离或者以机械的动作结束的企图,都像是在增添贝克特式的语义。《Ab Und An— 致莫特·费尔德曼》明显体现了许多与弗莱耶之前作品相关的因素,即以符号形式对世界的阐释:包括并置的线——水平的和垂直的——角色相互的位置关系,气息、光、昼与夜、明与暗、生与死、热与冷的交织,就如同运动与静止那样相辅相成。这是一种缩减、清晰、动作准确的戏剧。

《Ab Und An— 致莫特·费尔德曼》 2004年

弗莱耶不从现实主义精神层面上处理角色,他认为演员是一个可信赖的专家, 他会按照特定的时间表给出准确的符号和特殊的个人节奏。对他来说,问题在于发现和完善形体表现,他会采用一种训练课目与他的演员练习一些极简的动作,如注视、 行走、谈话。旨在帮助演员获得他所要求的表现的真实。

弗莱耶充满表现力的作品也类似一种音乐形式,而他未来演出的草图像是乐谱,将要在剧场空间中焕发新的生机。他说:“我做戏剧时也在画。但画得大多是记号、草图、素描,我的画并不大。这种从零开始的状态也自然成为我个人在戏剧中的工作方法。”[11] 弗莱耶以其实践揭示了舞台设计在戏剧整体中新的作用范围,进而发展出了与文学或剧本 “并行”的视觉元素构成的戏剧。

区别于语言学逻辑的剧场视觉模式

弗雷耶的实践是不断变化的当代剧场的组成部分,他作品的典型特征是使戏剧中的主导从词语扩展到了意象和物理结构。作为剧场里的视觉艺术家,他创造了复杂的空间关系、填充和编织各种表面并占据由此构建的空间。无论是倾向于抽象的形式主义还是接纳多元性,都与他有效把握舞台设计形式和突破既定规范的方法密切相关。就其视觉美学的细节而言,弗莱耶偏爱反常与具有颠覆性和破坏性的意象,极致的构图、狂放的笔触、变形的身体、扭曲的化妆、寻衅的姿势和动作等。然而这种看上去信马由缰的视觉手法并不意味着他的作品忽视叙述、解读或整体上的文本。相反,在文本,特别是人们熟知的经典文本参照下,混杂的视觉语言对观众构成了某种可识别的挑战,表明了现代主义的高度复杂性。

在1997 年萨尔茨堡艺术节的演出的《魔笛》中,弗莱耶使用丑角技巧、杂技和木偶手段将这部大歌剧转化为独特的非传统视像。场景被设置为一个马戏场结构,顶部和地面对应的圆形表示神界和凡间,星光闪烁的顶部也让人联想到19世纪德国建筑师和舞台美术家辛克尔 Karl Friedrich Schinkel 著名的夜后场景设计。2005 年,弗莱耶在曼海姆国家歌剧院以钢琴二重奏伴奏的《魔笛》,使观众见证了一种新的综合性演出的可能和叙事结构,他将富于表现力的极简主义因素与丰富的想象结合,只用了六个演员和两个钢琴演奏者,演出中舞台场景的转换也出人意外: 夜后的宫殿被置换成了厨房、萨拉斯托在图书馆,帕帕金诺在鸡窝。在莫斯科新(Nowaja)歌剧院 2006 年的《魔笛》演出中,弗莱耶以丑角风格处理服饰和演员造型,同时加入了 20 世纪极权主义的意象。与通常表现仁慈的统治者萨拉斯托与邪恶的夜后之间的善恶之争相反,弗莱耶把双方都处理成了恶人,萨拉斯托成了最终与夜后一起毁灭的残酷独裁者。

2006年 6 月,弗莱耶在华沙国家歌剧院将《魔笛》演出的舞台设计成为一个学校的教室。这不免使人想到波兰二十世纪戏剧革新人物,塔迪乌兹·康铎的《死亡班级》。但这种场景规定的巧合和怪异的演出风格也许仅仅是表面的。弗莱耶的概念是“学校如同国家,教室如同社会。”正是在这里,年轻人遭遇种种考验,甚至受到压制,目睹了等级分布的社会,认识了资本主义规则,第一次体验了竞争。教室像一个放大镜,揭示了我们这个充满竞争、操纵和暴力的世界。在弗莱耶的这一演出版本中,原先剧本中想要穿越一个陌生的国度的塔米诺王子,变成一个新来的学生,他要加入的这个奇特的学校,这个入行和授课的地方。舞台上的课桌设置在横贯舞台的巨大阶梯上,象征着压制和资本主义竞争。所有物体表面上画满的儿童画,大多失去了天真。包括帕米娜和塔米诺还有帕帕金诺在内的学生都戴着面具,这使头与身体比例变得更像孩子。扮演老师的演员只以化妆和服装体现他们的身份:性知识教育老师穿着色情的服装,美术和工艺老师手持夸张的剪刀,宗教老师配有修女服装和十字架,体育老师莫诺斯塔托穿着运动衬,萨拉斯托是校长。

1992年,弗莱耶把威尔第歌剧《茶花女》排演为爱情不同阶段的五种状态。作品的音乐结构以与阿图罗·托斯卡尼尼排练的现场录音为基础,其中甚至保留了这位音乐大师排练中发火打断音乐演奏的声音。弗莱耶以此强调了男性社会的图像,使像杰尔蒙特等男性角色与茶花女对应。他们在根据其欲求或者想象把她塑造成可爱的妻子、娼妓和结核病患者。弗莱耶的意图不是要演出《茶花女》片断,或者用惯常的方式叙述这个故事,而是要表述“自由的爱”、“被束缚的爱”和“死亡的解脱” 等不同状态。1998 年,他在施维青根戏剧节上,以一个圆形舞台和一道可开合的平行帷幕为基础,取代了《茶花女》剧本原先繁琐的场景规定。2002年他又将纵深透视的建筑轮廓线画在位于台口的纱幕上,使演员与之重叠在一起,创造了《马克白斯》中错乱的世界。2008年他在柏林德意志歌剧院导演的《奥涅金》更是以极简风格的白色舞台和肆意涂抹的人物造型惊世骇俗,挑战了人们惯常对这部戏的期待并引起现场抗议。

瓦格纳: 尼伯龙根指环 首尔艺术中心 2018-2020年

近10年来,弗莱耶的作品仍不断出现在从柏林、萨尔茨堡、莫斯科到洛杉矶等世界各地的舞台上,其中最引人注目的是,继2010年在洛杉矶歌剧院和2013年在曼海姆歌剧院排演瓦格纳的《尼伯龙根指环》四联剧之后,2018年到2020年他与韩国首尔艺术中心合作,再次设计和导演这一歌剧的鸿篇巨制,其一如既往大胆、充满活力的视觉风格与惯常的“歌剧现实主义”概念相去甚远。人们可以对他的演出形式和个别经典剧目的舞台阐释看法不一,甚至毁誉参半,但无法否认他不断探索的价值和不竭的创造活力。

弗莱耶作品提供了一种区别于语言学逻辑的剧场视觉模式。它既可以是文学或文字语言的转换,又包含了文学或文字语言难以涵盖的内容。它说明,文学作为演出的基础,并非简单地保持其表面文字形态,而在于在特定演出总谱中,用视觉进行思考,用视觉逻辑推进,恰当和富有创造性地配置必要的,从文字语言到视觉形式的转换段落,甚至如弗莱耶作品所证明的那样,构成演出主体。这一工作方法不可避免地导致舞台设计师身份向导演的外延或转移,以至于不乏有人同时担任这两个角色。如伊瓦·卡拉Ewa Kara所说,“这种双重角色对于理解弗莱耶在当代戏剧中的特殊位置至关重要。……由于弗莱耶不妥协的视觉和表演观念,就他的情况来说更是非常必要的,因为两者在实践中不可分割。”帕梅拉·霍华德也称弗莱耶是少数能够跨越自身专业成为成功导演的设计师之一,因为“没有导演有勇气尝试他的想法”,弗莱耶超越了传统意义上的舞台设计范畴,在视觉以外的方面主导了表演。[12] 值得重视的是,这种融合的“作者”立场使得美学、解读和戏剧排演特别紧密结合,有时能够以惊人的创造力突破戏剧惯例。

[1] <A Portrait of Achim Freyer> KuBus 65 Goethe-Institut 2005.

[2] <A Portrait of Achim Freyer> KuBus 65 Goethe-Institut 2005.

[3] <Painter Theatre and Film Maker Achim Freyer> emaze.com

[4] <A Portrait of Achim Freyer> KuBus 65 Goethe-Institut 2005.

[5] www.freyer-ensemble.de.

[6] Aronson, Arnold. 1991. “George Tsypin.” TD&T 27 (3): 9–19.

[7] Sven Neumann: <Freyer Theatre 3>, Alexander Verlag Berlin, 2008.

[8] Gunther Ruhle: Die Bilderwelt des Achim Freyer, Stationen einer Entwicklung [J] . Theater heute, Jahrbuch,1977.

[9] <A Portrait of Achim Freyer> KuBus 65 Goethe-Institut 2005.

[10] Sven Neumann: <Freyer Theatre 3>, Alexander Verlag Berlin, 2008.

[11] www.freyer-ensemble.de.

[12] Ewa Kara:< The disruption of order: Achim Freyer’s scenography for. opera> THEATRE AND PERFORMANCE DESIGN, 2015 VOL. 1, NO. 4.