英国伦敦艺术学院有一个针对研究生的专业叫performance design,直译为“表演设计”。其含义是“培养能够从事具有当代性的表演和实验性的戏剧实践的人”。

表演设计是不是舞台美术设计?如果说是,却有舞台美术设计所无法包含的内容,如“当代性的表演”。如果说没有,无论是“当代性的表演”还是“实验性的戏剧实践”,确实又与舞台演出空间的设计有关。这种模糊的不确定状态,正是我们这个时代的基本特征。

顺应时代发展,表演设计所要求的,就是关注活动于剧场空间中人的动作和行动,强调人与舞台手段朝着更加综合、整体化的方向发展。

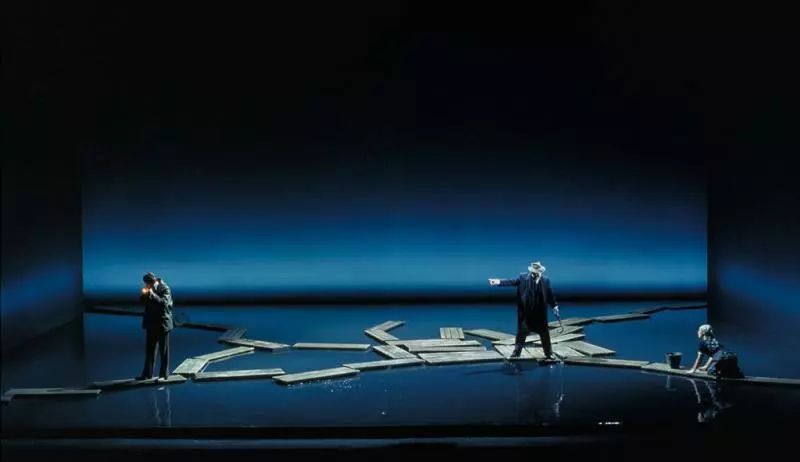

▲德国《安魂曲弥撒》

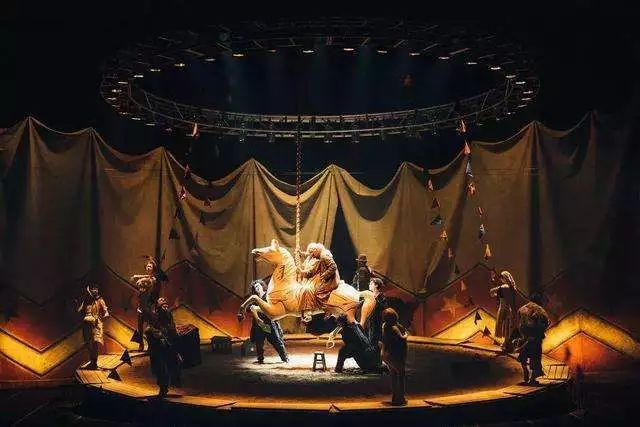

▲德国《有比赛的女孩》

在中国,表演设计是一个新的提法,是针对国际上所说的“performance design ”的响应。表演设计的提出是当今中国戏剧艺术实践所迫切需要的,因为它强调演员的表演与设计之间的共生态关系,强调动作被设计所规定的唯一性特征,强调设计本身所具有的表演性。

1.表演设计的前世今生

表演设计的三次转变:布景设计、舞台设计、表演设计。布景设计是指演员表演时所依靠的背景,也就是提供给演员行动以假当真的生活环境。舞台设计强调舞台空间的三维立体特性,强调人在这个空间中的活动。这种活动尊重生活逻辑的规定,看起来总是像“真的”一样。而表演设计则强调人与舞台手段在这个空间中的互动。用斯沃博达的话来说,就是通过“运动、变化和节奏,创造一个充满巨大感召力的动作空间”。它不以生活逻辑为基础,而是从人物动作逻辑出发,强调思想观念的表达。

▲德国《达娜厄的爱》

2.表演设计是表演的设计又是设计的表演

▲意大利《凯舍·卡巴诺瓦》

表演设计具有双重含义:其一是指设计表演所需的一切,组织动作空间;其二是设计的表演,就是在组织动作空间过程中表演着设计。

传统戏剧艺术观念中,演员表演是讲体验、讲表现,不讲设计的。在演员表演中,动作、声音、形体设计等都属于表演的一个部分,组织起来为表演服务。论题中所说的表演设计不是专指演员表演的设计,更多是指演员表演所需的动作空间的设计。表演的设计体现为舞台美术所具有的组织动作空间的功能,包含着对演员舞台调度处理的可能性,也就是设计提供的表演所需的一切。

▲美国《KA》秀

从设计的表演这一层面来说,舞台美术所设计的一切运动、变化和节奏所具有的打动人心的舞台效果,又确实具有表演的功能。大家都熟知的《ka》秀,它展现的运动之美,超出我们的想象。表演设计,就是要在设计的表演中强行参与到戏剧动作的表现之中,传达意象、思想和观念。

3.表演设计是舞台美术设计的新思想、新观念和新态度

▲意大利《吟游诗人》

表演设计要求舞美设计师从专业立场和角度出发,站在戏剧演出的整体效果上参与戏剧。强调设计的表演性,就是强调设计在关键时刻通过一个设计过程,展现出独特的设计语言。正如阿契·弗雷耶所说一个好的设计过程“能唤醒石头说话”。这个“石头说话”的前提就是通过演员表演诱发,使它说出演员表演所无法说出的话。其次,这个“石头说话”还必须具备设计师赋予它说话的潜能。

表演设计就是强调设计表演的潜能。设计在表演过程中,与演员互建紧密的动作关系,创造独特的演出语言。在以导演为中心的演剧体制下,考验着导演对表演设计的接受程度。但不可否认的是,当代剧场艺术确实从文本的附庸中解放出来了。

▲意大利《黛依絲》

表演设计的完整性在本体上体现为:一、为表演所设计的一切要素应具有完整性;二、设计的表演与演员的表演需要有完整性;三、设计的表演本身应具有完整性。而事实上,表演设计的完整性在中国更体现为系统中要素间的和谐共生。

1. “不要孤立和利己主义”,追求整体设计

表演设计的完整性是在综合整体的艺术观念中完成的。它排斥“孤立和利己主义”,要求每一个创作主体以专业的方式投入到演出形象的创造中。表演设计的完整性强调舞台综合“合力”的剧场价值,它强调具有装置艺术意味的“场域”的观念力量。因此,追求表演设计的完整性,就需要我们以积极的心态,全局的视野,整体的观念进行设计。例如,我们所熟知的罗伯特·威尔逊、斯特法诺·波达就是这方面的典型代表。

整体或者说总体不是一个新鲜的词汇,一百多年前的瓦格纳就提出了总体艺术的观念。在这个观念中,瓦格纳倡导各艺术门类“不要孤立和利己主义”,也就是说不要强调自我表现,而是要在综合中所生成的一个整体来进行表现。在今天,通过这句话来理解表演设计的时候,我们呼吁剧场艺术家们,无论是编剧、导演还是舞台美术设计师,放下偏见,扔掉傲慢,我们都需要取长补短,相互借力。惟其如此,才可能实现我们所说的表演设计的完整性。

2.让表演设计说表演想说又无法说出的语言

▲俄罗斯《大胆妈妈和他的孩子们》

表演设计既然是设计的表演,就一定有想要说的语言。设计的表演就是在规定情境特别需要的时候,借助舞台装置手段创造一种言有尽而“力”无穷的审美震撼。

人们说,表演的思想是在表演者的身体里的,它需要思想和感受来获得,因此不够直观。而表演设计就是要把这种不够直观或无法言说的、内在的东西进行直观化。有时,表演设计是以对应的直观方式让人清晰感受到它所要言说的东西;有时,它又具有含混的特征,说不明道不白,但又确实震撼心灵。这种直观和含混是当代艺术审美的两大倾向。

3.让不寻常的处理蕴含惊人的效果

表演设计的完整性常常追求一种不同寻常的舞台处理手段,以达到令人震惊的舞台效果。首先,强调表演设计就是强调身体与物及物的空间关系。就是人与景物的装置关系所产生的惊奇效果。这种惊奇的效果来自于对物的驾驭,也表现为物的信息反馈。这些都使演员表演张力得到加强和扩大。

▲以色列《安魂曲》

其次,设计的表演所包含的不同寻常的处理同样会产生惊人的效果。它设计的表演就是强调设计自身语言的生成,不是一般地或普通的舞台处理语言,而是在视觉上借助装置技术手段,利用材料、媒介、运动和变化来追求令人震惊的视觉效果。

▲纽约歌剧院《明星》

我理解的突破口是:用共识的观念去构建一个具有感召力的舞台世界;在关联和互动的舞台处理中追求物性和精神的遇合;在共生的关系中共同构建当代剧场性。

1.用共识的观念构建一个具有感召力的舞台世界

▲美国《爱因斯坦在沙滩》

表演设计所要求的人与景物装置的互动以及设计的表演,需要重建共识的观念。传统戏剧的共识观念,是以剧本为中心,在导演带领下,每一种戏剧元素都是服务于剧本。现当代戏剧的共识观念,是以导演为中心,在导演带领下,创造舞台演出。我个人觉得,表演设计的共识观念,是以视觉为中心,表演设计将从后台走向前台,粉墨登场进行表演。

▲美国《茶花女》

表演设计所强调的就是以视觉的方式重构、组织动作空间,强调感官视觉刺激体验。在当今视觉化的时代,我们能接受不确定性、模糊性、无法理解的复杂性。而这一切使我们的思想、观念和精神发生了转变。当我们面对以一种颠覆的、符号的、解构的设计的表演的时候,如同《强盗》、《沃伊采克》……所创造的舞台世界,我们会被这种奇异的艺术表现所震撼,产生强烈的审美刺激。

这个共识的观念来自于当代戏剧剧场实践,强调剧场实践的多元价值。当然,它不排斥一个精彩的故事,也可以是剧场中令人震撼的一次性时间经历。它可以是波波夫所提出的“演出完整性的”共识的概念,它也可以是拼贴的、解构的、装置的、行为的、颠覆性的共识的概念。

2.在关联与互动的舞台处理中追求物性和精神的遇合

▲歌剧《莎乐美》

表演设计要求既专注个人的设计,又要兼顾专业间的关联互动,强调“你中有我、我中有你”的合而不同的价值理念。关联是指系统内具有独特个性的各种艺术手段之间的联系,以其鲜明的特征而独立存在、独立表现。互动是指这种艺术手段的相互影响,促成更加有力的整体性的表现。它可以是静态的,看似毫无联系的艺术表现手段的存在,形成新的视觉语言;也可以是动态的,各种艺术手段在主动的“你来我往”中,产生奇特、神秘和令人震惊的效果。有时,这种效果来自于演员自身的表演;有时,它来自于物性的解放;有时,它来自于人与物性及装置所构成的复杂互动。被激活的物与精神遇合,产生出强大的视觉力量。

我们要从专注表演设计,到转向专注戏剧、剧场、社会、人生,让它们成为物性与精神遇合的土壤和催化剂,让当代人在剧场中与自己的生命状态相联系的时候,产生“后戏剧剧场”的震撼。

3.在共生的关系中共同构建当代剧场性

表演设计与传统舞台美术设计的差别在于,它不追求此情此景下生活逻辑的合理性问题,而更多的是从视觉风格或动作逻辑的角度出发,来设计人、景、物及装置的关系。它强调视觉及身体的力量,要求每一种艺术手段,都表现这种力量,并在共生的关系中相互深化。这就是“后戏剧剧场”所倡导的当代剧场艺术精神。当代剧场性是一种先锋的多元化剧场艺术价值呈现,它可以是入心的方式,以情动人;也可以是入理的方式,引人思考;还可以是剧场性的,以视觉的方式植入个性表达。

表演设计所追求的当代剧场性,它既具有当代艺术中行为、实验和观念的思想性,也具有展示、体验和装置的技术性。它们并不与戏剧文学中所提供的特定情境的生活方式保持同步,甚至以解构的或逆生活逻辑的方式进行行动。因此它也就具有了特别强烈的剧场性特征。

▲德国《汤豪塞》

表演设计在思想观念和创作方法上,超越了过去传统的舞台美术设计的观念,提升了创作者的主观创造性。它将用具有观念性的装置艺术或行为艺术的方式,创新以往舞台美术设计“情景交融”的美学范式。而表演设计如何在中国扎根,并与西方当代戏剧艺术观念融合,是值得我们认真思考的问题。

(限于篇幅,本文为伊天夫老师主题发言节选)