2021年是中国共产党建党100周年,也是中国舞台美术学会成立四十周年。四十载风雨同舟,四十载砥砺前行,中国舞台美术学会发展历程与我国的改革开放几乎同步。四十年来中国舞台美术学会在一代代舞美人自身的努力和社会各界的帮助支持下,不断发展壮大,影响力与日俱增。

值此之际,中国舞台美术学会微信平台将推出“四十载四十人”特辑,选取对中国舞美发展历程中起到重大作用、有深远影响的四十位当代舞美大家,持续推出系列专访内容。

经过四十载实践探索和理论研究,诸位舞台美术家前辈先贤为吾辈今时今日的继承发扬、开拓创新打下了尤为重要的坚实基础。记录第一线舞美艺术家的创作理念与实践经验,梳理学会发展脉络——这些整理工作有着弥足珍贵的意义。

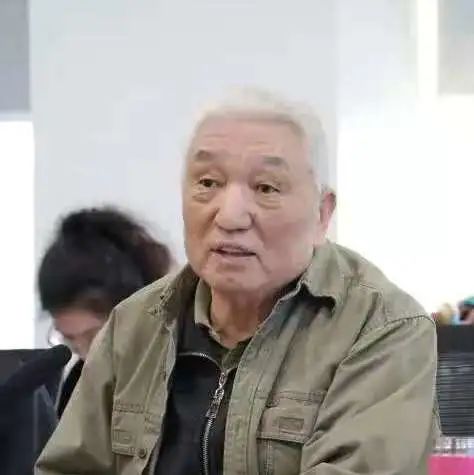

今日此篇是关于薛殿杰老师的专访,作为中国舞台美术学会第二、三届会长,薛殿杰老师对建设中国舞台美术学会以及推动中国舞美行业发展有着不可替代的作用。现在,让我们进入“四十载四十人”特辑的第二篇——薛殿杰老师的专访。

中国舞台美术学会主编 赵妍

“四十载四十人”特辑·访谈·薛殿杰

薛殿杰

个/人/简/历

1937年4月出生,辽宁辽阳人,国家一级舞美设计师。1956年毕业于东北鲁迅美术专科学校附属中学,1962年毕业于民主德国德累斯顿美术学院舞台美术系。回国后,任中央实验话剧院舞台美术设计、副院长,中国舞台美术学会第二、三届会长,中国美术家协会会员,中国舞台美术学会名誉会长,中央戏剧学院客座教授。

薛殿杰先生是我国戏剧界殿堂级舞台设计大师,他的创作理念和实践作品对于我国舞台美术领域有深远的影响。

访/谈/实/录

提问:学会记者

回答:薛殿杰老师

问:请以您的经历,谈一下中外戏剧相比的感受?

答:我觉得东西方交流很重要的一点便是要有对比,在比较当中才能知道彼此的特点,才能更明确民族、本土的优势特征是什么。我有一个比喻来形容东西方交流比较工作,是像语言翻译中被翻译作品与其母语的对比,想要跨越文化的界限,必须以母语语言背景为突破口。出国学习之前,我只是一个美术学校的学生,既不了解舞台美术也不了解戏剧。对于刚回国时期的我来说,我的戏剧艺术创作母语是德国的,我了解德国,却不了解中国。我的舞台美术实习是在德国的舞台、剧院,我感觉自己对中国舞台美术创作语言是有缺陷的。所以我回国后的创作,就在“国情”上栽过跟头。

中西方的戏剧交流应该是互相借鉴的。我们的文明是包容开放的,我们有自己最好的戏剧艺术形式——戏曲,这是我们民族的瑰宝。西方艺术发展到一定高度的时候,要创新、继续发展,也会从东方的艺术中寻求灵感。

阿甲提出了西方戏剧是分幕,中国传统戏曲是分场说。西方戏剧具有团块组合的分幕性,用分幕来固定空间、环境,打开后场景就固定了;而中国戏曲具有点线连贯的分场性,分场是戏曲表演艺术的枢纽。没有幕,空间是随时变动的,演员上来就带有具体表演环境,下去了就是剧场。没有分场的形式,也就没有虚拟的动作。正因为是虚拟动作,它可以在一块四方有限的舞台面积上,不受任何限制整本大套地反映深刻广阔的历史生活。捡场是分场说的产物,演员上来的时候把城墙带上来,演员下去的时候把城墙带下去。所以阿甲说,“城墙高高举、气死史坦尼”。

自1962年回国参加工作到文化大革命开始,我设计过几个戏,等到恢复设计工作便是70年代中期了。在这段时间里,我体悟到统治中国舞台的样式是什么样子、怎么来的?因为50年代一批苏联援华专家在中戏搞培训班,提出了《导演学引论》(格·尼·古里也夫著)里面讲到搞现实主义的原则是“绘画性”。

在80年代初,舞美界举办过一个研讨会,核心内容讲“假定性”。“假定性”术语在中国的确定,源于前苏联戏剧导演奥赫洛普科夫 1959 年发表的《论假定性》一文,它对中国戏剧界曾有过特殊影响。意思是在现实主义模拟生活的情况下,有好多复杂的现实生活没法表现,所以必须寻找假定性手段,来摆脱现实主义的局限。

问:请给我们介绍一下您设计《伽利略传》时的背景?

答:《伽利略传》是1979年3月份在中国青年艺术剧院(现已合并到国家话剧院)东单剧场首演的。导演是黄佐临跟陈颙,黄佐临是上海人民剧院的院长,当时他已经八十岁的高龄。请他来导这个戏,是因为黄佐临先生是在我国第一个向戏剧界介绍布莱希特理论和实践的人。他在1959年在上海排过《大胆妈妈和她的孩子们》,把布莱希特理论第一次带到中国舞台上。但当时按照先生自己的说法,认为这部戏不是很成功,他开玩笑说,把观众都间离到观众席之外去了(笑)。

当时的现状是什么呢,我们解放以后,政治上“一边倒”倒向苏联,文化上、学术上,包括戏剧上也是全面学苏联的,文化部都请了一个苏联的总顾问来指导文艺。

在这种情况下,1962年,黄佐临先生在中国广东的一个戏剧创作的会议上发表了一个长篇演说,叫《漫谈戏剧观》,后来这篇文章也在《人民日报》上发表了,在当时影响比较大。《漫谈戏剧观》主要介绍了在当时中国比较流行的戏剧观体系,第一个是斯坦尼斯拉夫斯基体系,因为当时有苏联专家在中国办过班,从导演、表演到舞台美术等方面进行了全面的培训,培养了一批骨干。这些骨干一部分分散到全国各地,一部分集中起来成立了中央实验话剧院,使这一理论辐射到全国。再加上中央戏剧学院、上海戏剧学院都是用斯坦尼斯拉夫斯基体系教学,所以这个体系在中国被大众熟知。第二个流行的便是中国传统戏曲体系,因为当时京剧、地方戏势头很猛,百花齐放,发展也相对完善。这篇文章就提出,除了这两个体系之外,还有一个便是布莱斯特体系。

文革结束之后,剧团开始排戏,除了国内的戏之外,也可以搬演外国戏剧。经过大家商讨,认为布莱希特的戏比较合适。因为布莱希特的戏剧观念,与中国戏曲是有相似性的。第一,都把舞台看作是表演场所,不存在绝对的幻觉主义的真实。第二,不作假,做什么就用什么材料做,用材料本身的肌理质感对戏剧造成影响。第三,都提倡用均匀的白光照亮舞台,如《三岔口》在亮灯下演黑天的戏。而且布莱希特是马克思主义者,主张现实主义,符合当时的意识形态,所以我们就决定排演《伽利略传》。

但是当时,依旧有演员不了解布莱希特怎么回事,有的演员甚至还提出质疑,对此,黄先生为了打消大家的顾虑,称要用布莱希特和斯塔尼斯拉夫斯基二者相结合的方法来排演这部戏剧,排练场上先实验着,慢慢地演员也就放下了思想包袱。

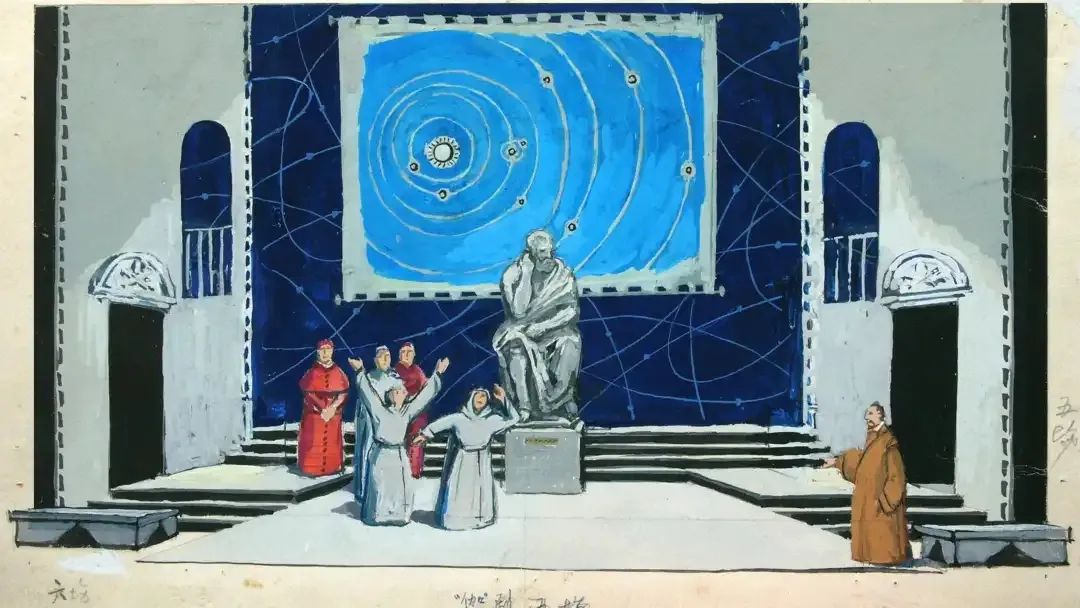

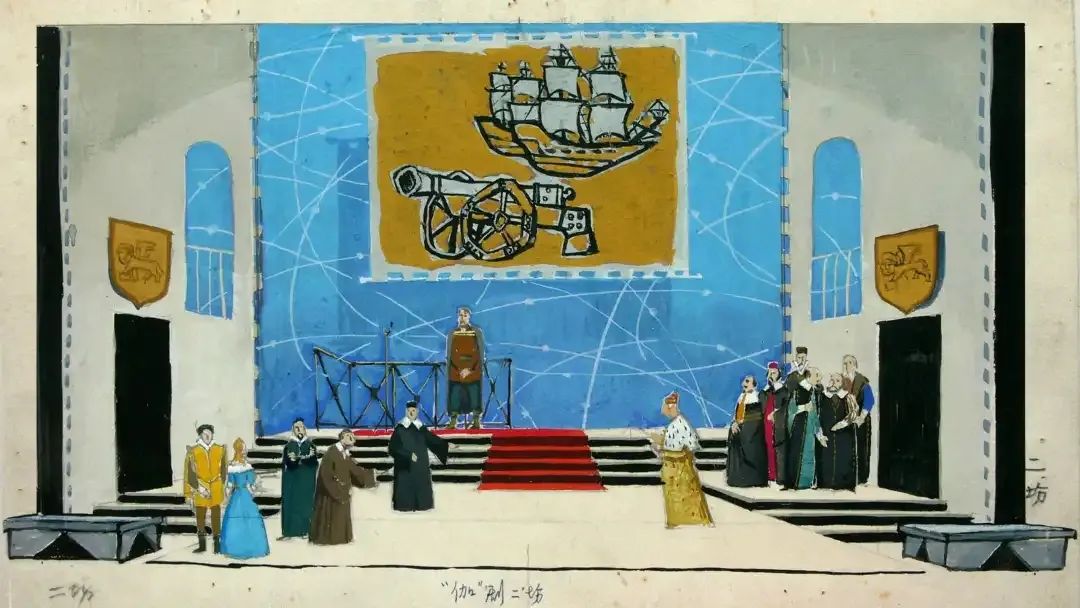

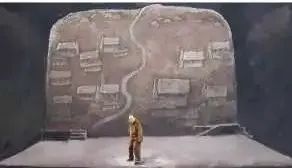

《伽利略传》剧照

问:那当时的舞美条件怎么样呢?

答:条件是艰苦的。那时候虽然剧团不少,但是制作舞台布景的经费有限,还没有足够完备成熟的舞美工厂可以满足要求。

那时候有一位苏联专家格·尼·古里叶夫,他曾经写过《导演学引论》,其实就是苏联导演学在中国的讲义、课本,是必读的。他在其中提到了在现实主义舞台美术中有一原则叫“绘画性原则”,也就是让绘画的看起来跟立体制作的一个样子,把布景的立体性和绘画的幻觉性结合起来,以假乱真,一以贯之。这一理念就启发着舞美人在当时物质不富裕条件下创造了一种模式。

后景天幕运用“幻灯”技术,借助高低仰角的幻灯来投射,制造舞美效果,甚至作家写作时还会写上天幕投放什么东西,大家彼此之间达成了一种约定俗成。中景处理上就将画出来的东西贴到网上,节省成本。前区是演员演出的地方,道具应该是立体的,但是我们把立体的东西压到最低限度,能用绘画的尽量用绘画。当时,这种模式已经普遍流行,样板戏的排演,也借鉴了这种形式,很有中国特色。

同时,除了苏联专家介绍的现实主义,中国原本的戏曲艺术依旧存在。戏曲舞台上除了特殊情况外,基本上是不用景的,环境是由演员表演创造出来的,一桌二椅就已经足够了。因此,我在实际操作舞台设计和服装设计时,也借鉴了他们,照顾到中国观众的欣赏习惯。但是,现在我再反思来看这部戏的舞美设计,还是觉得当时的布景有些花哨,颜色用得多了一点,特别是人物服装。

问:《伽利略传》这部戏您是怎么处理舞台的呢?

答:当时青艺还有自己的舞台,虽然现在已经被拆了。那个舞台是电影院改造的,台口高六米,台口宽十二米,台深十二米,比较小。因为布莱希特关于这部戏做过舞台提示,所以舞台上我基本上是按他的要求来布置的。

在实际操作中,我废除了传统的边幕,用有一定厚度和质感的、价格便宜的毛巾布制作了两个布墙,纵向地放在舞台左侧和右侧,布墙上抠了两个门的轮廓、两个窗户的轮廓,再用铝合金的金属杆串着撑起来。一般西方的门上都有不同的装饰,所以不同场景,我用门和窗户上的门楣来区别,暗示环境变了。

我在中间部分做了一个斜平台,因为我在布莱希特柏林剧团实习过,他们的剧场舞台固定就是斜面的,这样设计利于调度,观众好像俯视舞台,看着比较清楚。但是因为原来老的舞台前面、台板下面有个灯光操作间、效果操作间,所以我只能保留他们的位置,在中间保证了大面积是斜平台。斜平台过去舞台上很少用,一开始演员不太接受,感觉走路和跳舞都不太便利,但是适应之后,感觉比平台还要舒服,因为跟观众的关系更亲近亲和了。

后台部分,我的设计本来也是一块布墙,布墙上画着天体运行图,但是由于财务方面的限制,后来就换成了幻灯打的,中间的环境当然还是用实体道具布置的。

再一个就是天幕前面又挂了一块小画幕,我跟演员讲,这就是中国戏曲舞台的“守旧”,实际上这个的材料也和两边的一样,用毛巾布和金属杆撑起来的。这一点的处理,制造了两重空间,一个是用道具组成的现实空间地点,后面用来表示社会文化更大一点的社会空间,这是学习了卡内耶尔的处理方法。前面也学习了布莱希特的半截幕,又与他有区别,布莱希特的半截幕是钢丝左右来拉的,我的那个是放吊杆上,是上下穿俩金属杆从上边吊下来,每一场呢,来打一些下一场的预告。基本上舞台就是这样处理的。

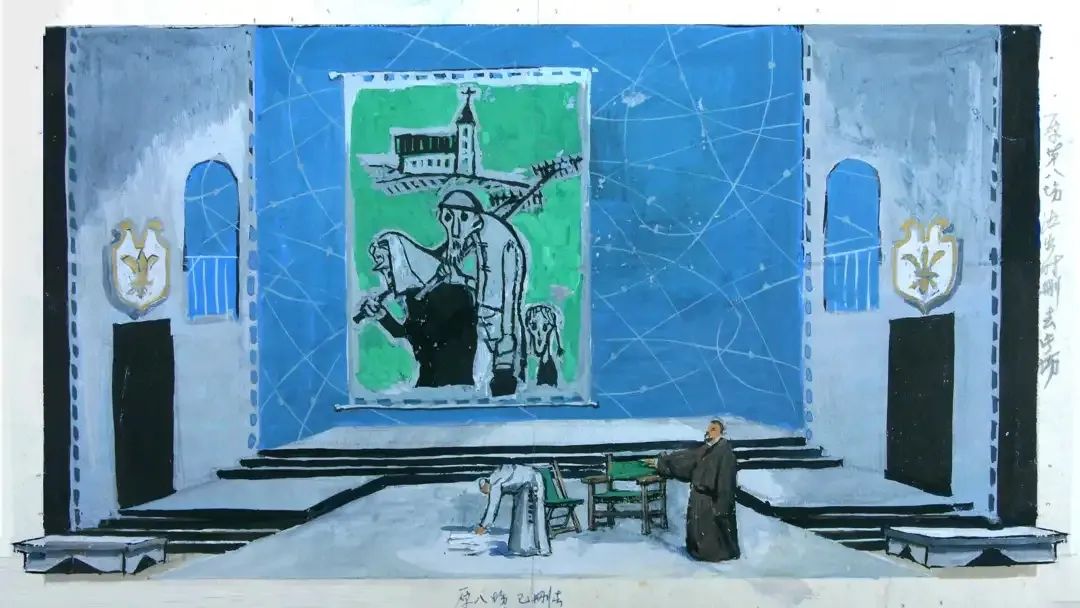

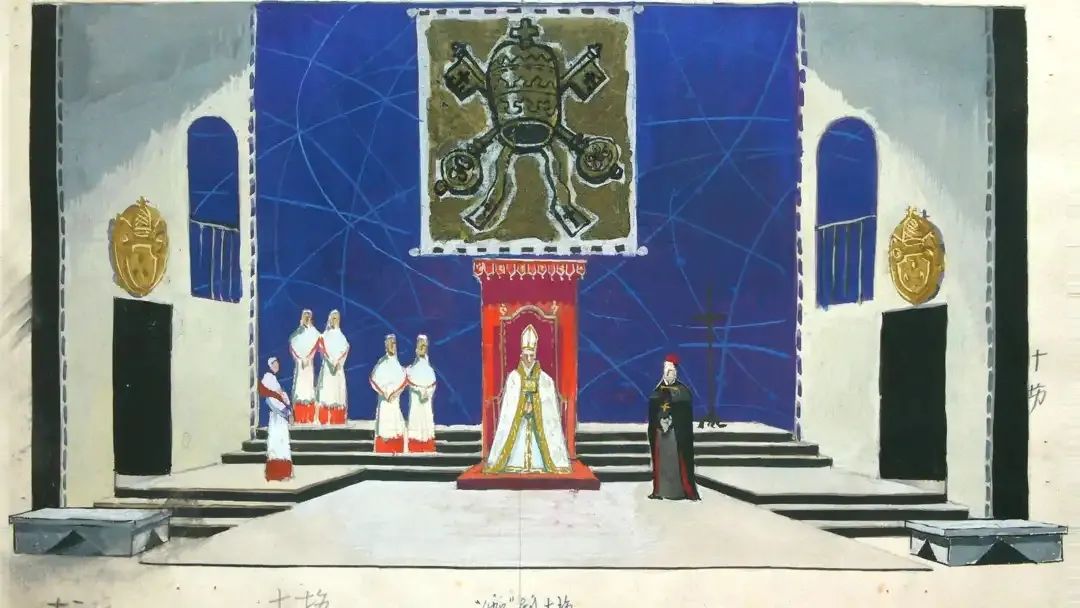

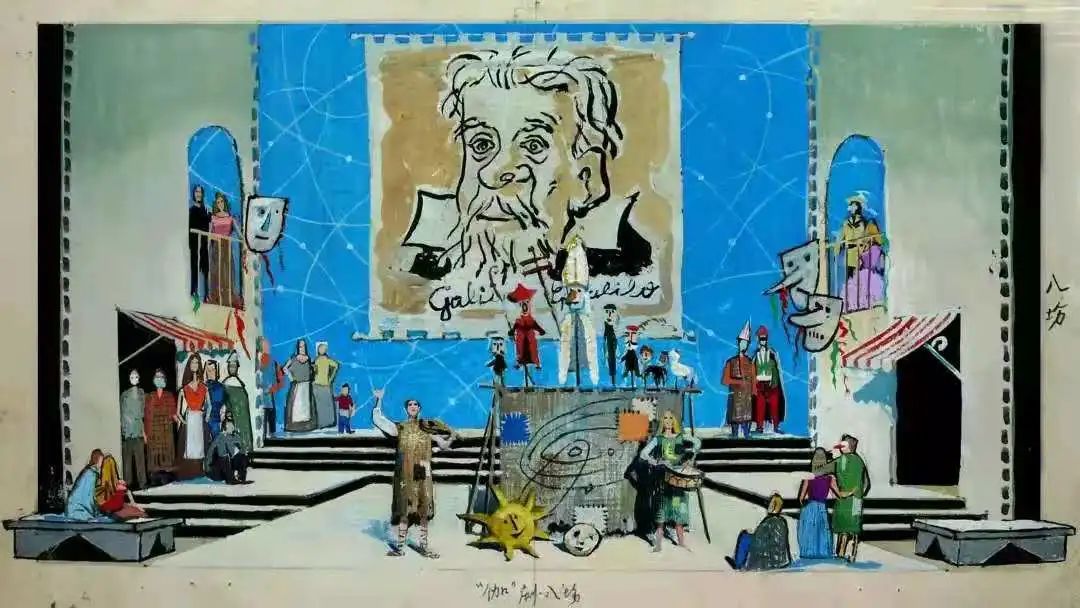

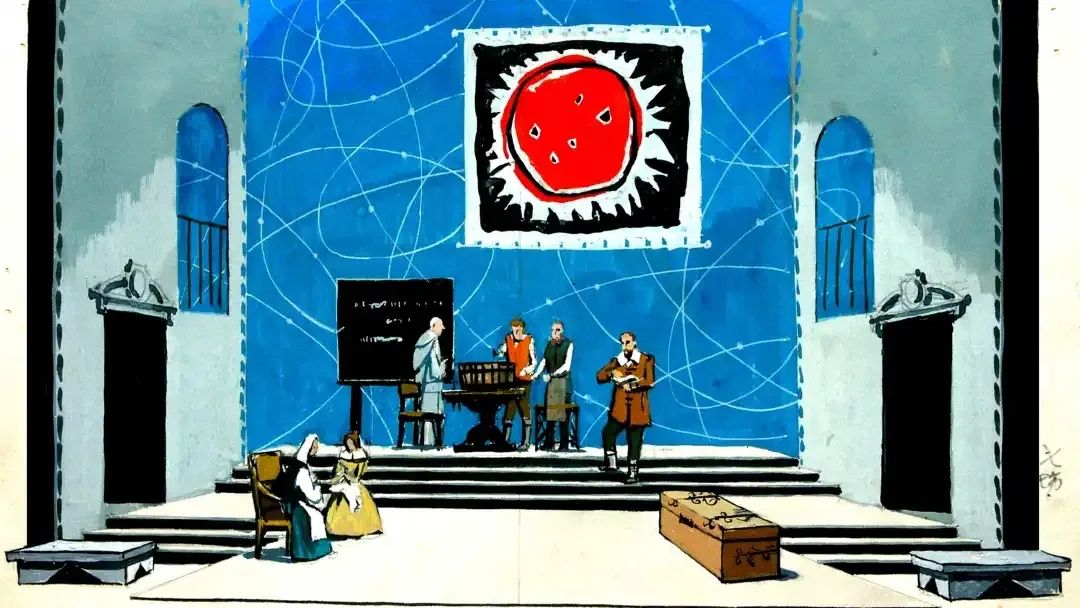

《伽利略传》舞美设计手稿(滑动查看更多)

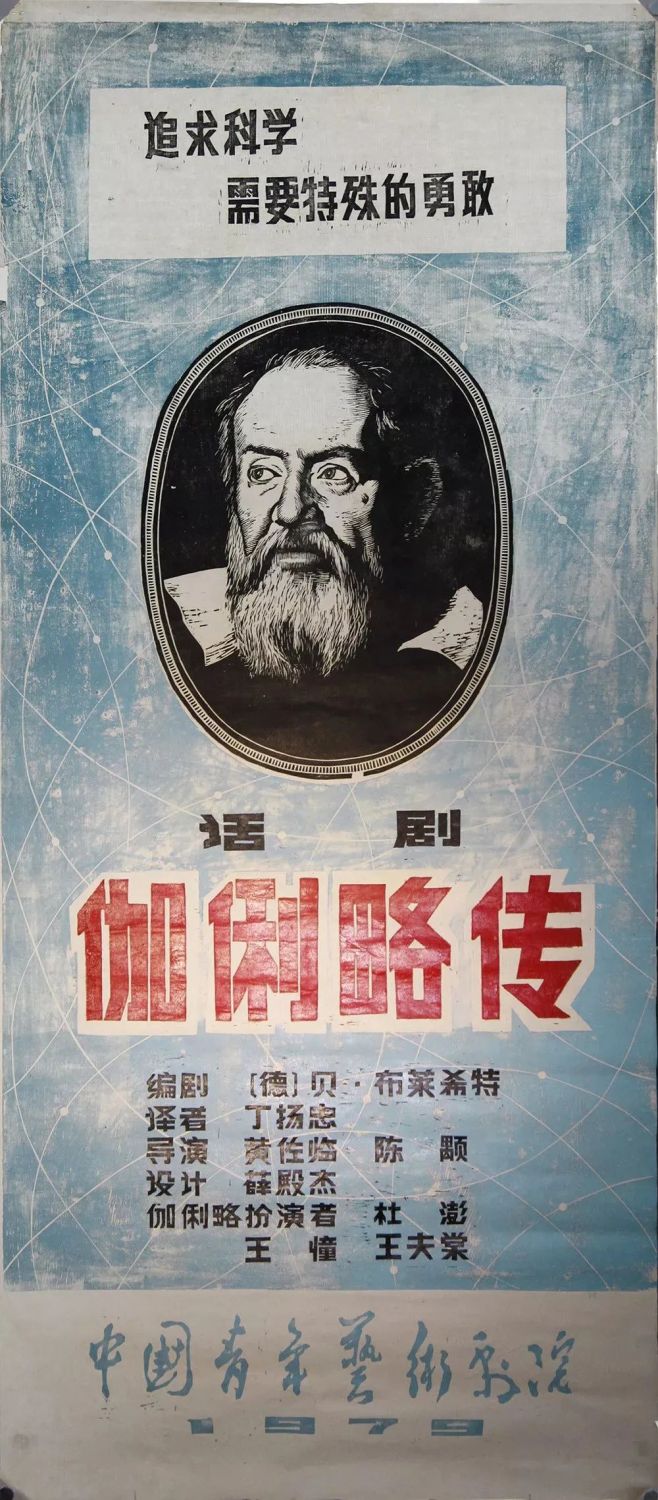

问:这幅《伽利略传》的海报是怎么做的呢?

答:当时我们那时候物质比较贫乏,戏剧是没有海报的,只有说明书。不过过去的每个电影都有一张海报,在欧洲,比如捷克、波兰等,每出一个戏都有一份海报,还有一批画家是专门负责画海报的。戏剧海报也是其中一个很重要的类型品种,可是我们没有。像法国、德国还有那广告柱,专门用来贴各种各样的电影、戏剧海报。电影院还会把海报放大,贴门口。所以我们当时想宣传,报纸上不一定给宣传。所以我们就自己去王府井等商店、大街上贴海报去,所幸当时我们团队都还年轻。

当时海报的印刷成本比较高,我们没有这笔投资,就请来廖开明先生,他是位木刻专家。先有一个构思,再草图,再确认颜色,最后用三合板刻了一个套色木刻,上了红、蓝、黑多种颜色,就做出来了《伽利略传》的海报,反正就是往多了印,往多了发。没想到这部戏其他的东西并没有留下多少,这个海报倒是留存下来了。

《伽利略传》海报

问:那这部戏在当时产生了什么影响呢?

答:演出以后呢,我接触到的反应还挺不错的,特别是同行还挺感兴趣。龚和徳先生发表了一篇长文《创造非幻觉主义的艺术真实——话剧<伽里略传>舞台美术欣赏》进行论述。还有一位舞美同行,孟宪成先生,他原来是铁道兵文工团的舞美设计,他看完了以后,在《舞台技术与舞台美术》第一期上头写了篇文章,叫《热水瓶·歌舞·<伽利略传>》,意思是说他小时候,也就是上世纪初,看到的热水瓶就是这个样子,到今天还是这个样子,好像热水瓶的样子是不能改变的,改变了就不叫热水瓶了。看了《伽利略传》的演出,像是过冬吃腻了白菜,忽然尝到了黄瓜一样,感到清新可口,别有风味。就是说,原来热水瓶也可以是另外一个样子。总之,当时的很多专家对这部戏的评价,还是肯定的。

《伽利略传》舞台空镜

问:您能谈一下在国内演出话剧《伽利略传》的意义吗?

答:其实《伽利略传》的主题到中国发生了变化,变成了追求科学追求真理的样子。它原来是写什么的呢?其实有一位德国专家给我们解释过。它是写文艺复兴时期,科学技术发展,是一个时代大的转变时期,也就是对神的学说的颠覆,曾经信仰的上帝不存在了,所以人就处于一种茫然、怀疑状态。而当时代发生巨大转变的时候,会产生一些时代巨人,他们作为领军人物,从各方面影响着群众。伽利略作为领军时代的大人物,他的抉择是影响时代前进的。他创造了日心说,但在宗教审判面前他承认自己错了,这个影响是巨大的,但他的妥协也为了保全自己后来写作《对话论》有了可能,这让人辩证思考在时代大的转折面前,他究竟是英雄还是叛徒。《伽利略传》里不仅展现了伽利略是这个时代的伟大人物,也借伽利略倒卖望远镜等情节设计展现他狡黠变通的一面,展现了人性的复杂。总之,就是从辩证的角度看待伽利略,看待那个时代。这是《伽利略传》原来的主题。

传到了中国之后,因为当时中国处于科技发展的重要时期,主题就多偏向科技革新这一方面。其实日本有个千田是也就翻译了布莱希特所有的作品,中国现在还没有,剧本都没翻全,理论著作也没翻全。对布莱希特的研究和介绍我们可以继续深入下去。

问:当年是丁扬忠老师翻译的布莱希特。

答:对,布莱希特的好多作品非常有意思,就比如那个剧团演出过的剧目《家庭教师》,讲述了主人公的女儿爱上了家庭教师,这家庭教师拒绝也不是,答应也不是,结果他就把自己阉割了,这不就解决问题了么。这有点黠趣的意思。其实这部戏提出了一个问题供大家思考,人在这种情况下会如何选择。

包括《潘蒂拉老爷和他的男仆马狄》,这个潘蒂拉老爷醒的时候是一个人,醉了是另外一个人;《四川好人》,也是探讨人性,一方面剥削,一方面又做善人,你要想做善人,你就得剥削,要不然没有钱,有了钱以后,再去做善人;还有《马哈哥尼城的兴衰》,就很想我们现在,人有钱以后的贪欲、作,他写资本主义这一方面,研究起来还是很有现实意义、有哲理性的。

问:其实他写的作品也对中国剧本的创作提供一个参考。

答:对,还有一个重要的启示是,他写的作品有很多是寓言性的东西,他不是把现实拿过来。虽然故事可能是假的、荒诞的,但是它能更深刻地揭示现实生活中的问题。

还有一个戏写一个小女孩,白天做梦一场戏,醒来一场戏,又做梦一场戏,醒来一场戏,做梦的时候把一切都能实现,醒来却发现现实却又无能为力。这种手法我们是鲜少的,中国的梦是把梦也作为现实的一部分,实际上梦都不是现实,梦是碎片是荒诞。

问:对,中国有那个《邯郸记》、《南柯梦》什么的。

答:包括郭沫若写的《蔡文姬》,有一场也是梦。梦也是现实的一部分,以不同的方式出现,非常符合逻辑,非常符合常规的生活状态。所以我希望你们年轻人多研究这些或者其他新的东西,介绍引进到中国,是很有意义的。

问:您也是《阿Q正传》的舞台美术设计,那这部戏您是怎么构想的呢?

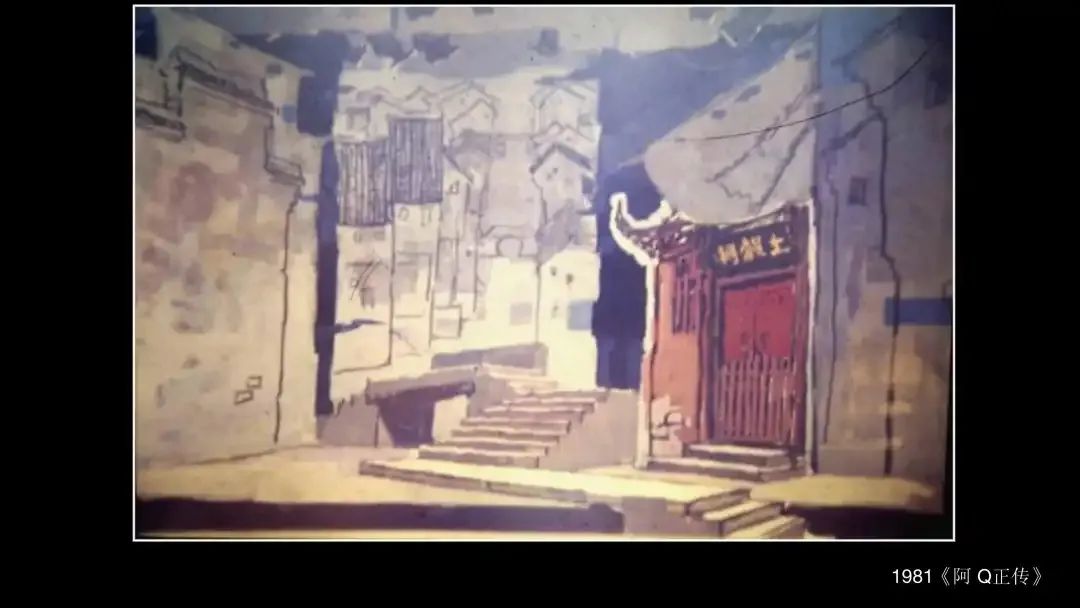

答:我看到鲁迅对阿Q“哀其不幸,怒其不争”和布莱希特对间离手法高度契合,才敢大胆地用布式演剧法来处理《阿Q正传》。比如:加了叙述者;暴露灯光器材;用均匀的白光照明;用国画白描而不是写实画法画的画幕;将画幕撕乱再缝上,打补丁,寓意败破的旧中国社会的景象。

舞美形象元素都是中国的,景片都是用国画表现手法塑造,跟前面的“绘画性原则布景示例”不一样,前面的绘画性要表现出物体的质感和明度。现在这个国画表现的是线,基本上是白描。我为了突出强调“线”的作用,把景片的白边也留着。

阿甲说分场是演员上场通过他的表演把环境带上来、下场带走。我自己当时的理念跟阿甲的主张是一样的,侧面两块幕倒八字型摆放的,可抽拉,一出一进切换不同的场景,演员出来以后就把场景带出来,一退就把场景带走,这也是分场式的构思。

《阿Q正传》舞美设计手稿(滑动查看更多)

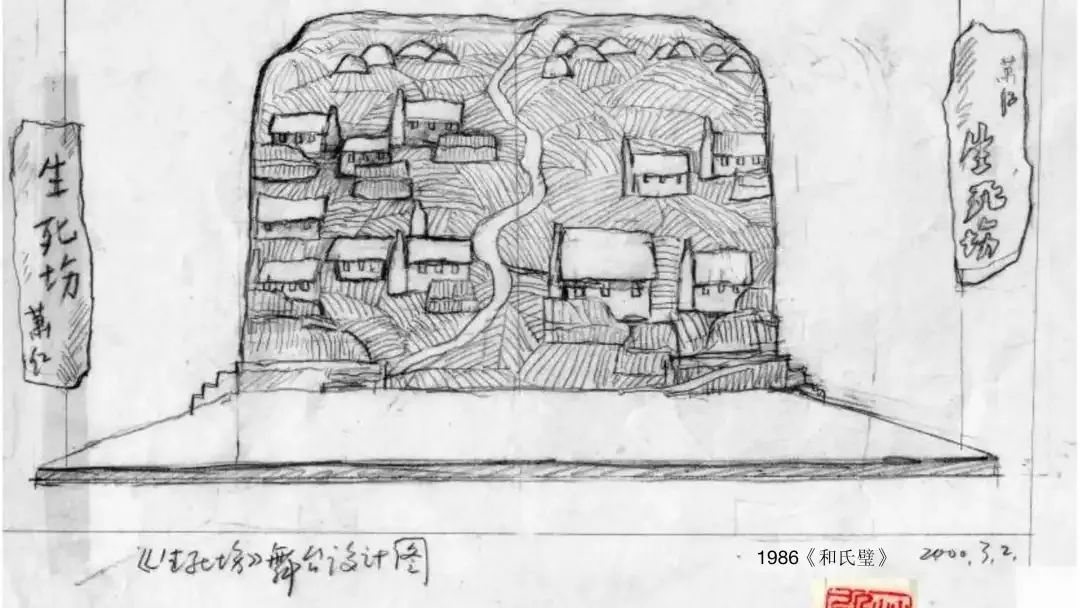

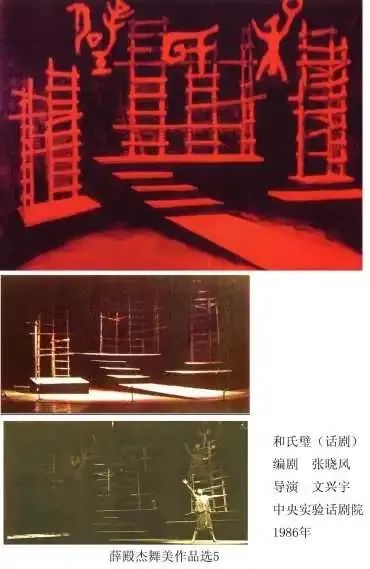

问:《和氏璧》的舞美您是怎么设计的呢?

答:《和氏璧》是台湾作家张晓风原著,1987年演出,舞台的主体形象由儿童游戏的攀登架和高度为40公分的台阶构成。之所以把台阶设计的特别高,是因为想到在时代的发展进程中,我们每前进一步,都是先贤们付出血和生命的代价换来的,所以演员要攀登上高点,必须要在台阶上艰难的攀爬。

剧本中有很多舞台提示,我们好多设计就被提示给束缚住了,其实早在20年代布莱希特就提出不要被环境、地点拘束,但是我始终解放不了自己,特别拘泥于舞台,总想着不能因为自己把戏弄的没法演。虽然我们言明要摆脱舞台提示的束缚,但有时候很难。所以我们要学会怎么摆脱,不是说剧作家给的提示不重要,而是在设计中持正确态度对待。

这部戏中有一个情节是男孩子爬到上面摘桑葚儿给女孩子吃,我们引用了分场式的思想,分场式的办法带来的优势是舞台不一定非要描述,非描述的样式也可以在舞台上生存,因为创造环境地点的不只是舞台美术提供的景,“唱”和“念”都能够以情抒景,一句话就能把地点表述出来。在整部戏的语言氛围中,这虽然是一个梯子,但是观众不难想象那是桑树。如果非要是桑树不可,那整个戏的创作方案就否掉了。

《和氏璧》剧照

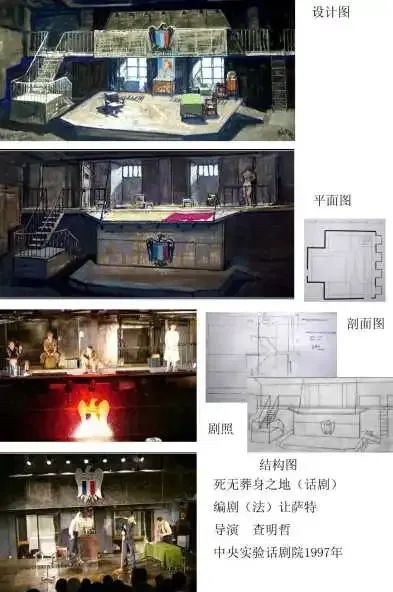

问:《死无葬身之地》的舞美设计您是怎么构想的呢?

答:这个戏主要描述了对法国二战时期的被俘抗战队员进行审讯的情景,场景一个是拘留室,一个是审讯室,两个地点来回切换。我在小剧场的二楼搞了一个折叠台,但由于技术以及演出安全问题,需要把二楼的栏杆锯掉,另外要在墙上打洞让钢丝过去。放在别的剧场是指定不让弄的,所幸有剧院自己的小剧场,一个演出有自己剧场跟没有自己剧场,区别还是很大的。

自我回国后,对比中西戏剧创作环境,发现国内和西方一个很大的差别,欧洲剧团绝大多数都有自己的剧场,而国内的剧场大都由文化部门单独经营,这与剧院有自己固定的剧场相比,设计师需要思考的问题是不一样的。对设计师而言,没有固定剧场,便意味着要寻找适合巡回演出的套路进行设计,在我的设计生涯中,这种寻找套路所花费精力的占比还是很大的。

《死无葬身之地》舞美设计图及剧照

问:随着技术发展,摄影术出现,革新了我们的视觉变化,带来了电影、电视,您觉得这对戏剧的发展有什么影响吗?

答:李亦男翻译的德国雷曼《后戏剧剧场》那本书,讲到西方70年代以后新的样式,也叫“后布莱希特戏剧”。我认为在摄影出现之后,绘画也发生了变化,对此提出了反思。那戏剧也要在电影、电视出现之后,也要进行反思。

就整个艺术史来说,因为媒介的材料发生了变化,样式也会越来越多,这个是决定性的。就跟画画一样,水粉画、油画、铜版画等等,就是因为材料的不同,决定了技法的变化。我们的戏曲也是这样,我们演戏的材料是什么,要从演出的本体出发,才能发挥你的优势。现在材料出现了,你可以创造出新的样式,但不能说这就损害了本体的东西。西方为什么这样做,也需要我们思考其中的奥妙在哪。

问:最近读了一本书叫《八十年代》,是整个文化界的人士大家一起回忆当时那个年代,把它命名成中华文化的“白银时代”,尤其到了00年之后,大家都特别怀念那个年代。

答:因为那个时候是思想解放运动,解放思想向前看,向世界打开了窗户,原来是封闭的,打开了窗户以后,包括美术界不是有个“八五运动”,实际上戏剧界也是这样子。

中国舞台美术学会也是这时候成立的,八十年代初举行全国范围内的舞美学术研讨会,一起来讨论什么是假定性。我曾经也发表过论文《摆脱幻觉主义束缚,大胆利用舞台“假定性”》,发表在《舞台美术与技术》杂志第一期。

问:您在中国是第一个提出戏剧舞台是一个表演场所,包括戏剧是有假定性的,应该是反幻觉的,这些想法跟您在德国学习是有关系的吗?

答:应该是有关系的。因为在德国不只有布莱希特戏剧,从梅宁根戏剧,从开始是考古式的戏剧,博物馆式的戏剧,那种非常严格的、东西必须是真实的戏剧,后来有了很大变化和革新,有了莱因哈特戏剧、皮斯卡托戏剧,到后来很多德国表现主义戏剧。他们搞过这样的戏剧,而且影响很大。后来人们发现戏剧不能这么搞啊,后来就开始突破。

所以在德国的那些戏剧,其实也没有像中国这种完全写实的,它只是其中一种。我就是在这种状态下学习的。到中国为什么非得谈布莱希特呢?因为布莱希特是马克思主义,中国一直坚持现实主义,介绍布莱希特不会出错,政治上没有妨碍。这算是一种“他山之石可以攻玉”,一种武器,可以突破这种幻觉的模式化的因素。布莱希特作为一种样式,在西方也很受欢迎,它的接受不只是它的政治倾向,而是接受它的戏剧本体,舞台方面反叛亚里士多德的那种以模仿为基础的学说。别人以为我在的国外学的布莱希特,回中国就搞学布莱希特,其实不是的。虽然我发表过对布莱希特的介绍,但我并不没有专门研究过布莱希特体系,我做得设计实践是多方面的探索,其中包括运用布莱希特理念的部分作品。

问:现在我发现一个现象,就是舞台灯光专业的学生做戏,就看一下剧本,看一眼舞台,拿摄像机把他们所有的调度都记下来,就开始做灯光图,开始写这一区域是什么,那一区域是什么。我就疑惑,他们怎么不从舞台设计的设计理念,它的视觉的一些艺术追求上来考虑一下灯光设计的一些审美追求。有时候就会跟他们进行这方面的交锋。但是演员走动、调度的这些点啊,他们都能照顾到,大部分的功夫可能都花在这些方面了。

答:我认为如果条件允许,很重要的一点是“设计是在排演当中产生的”,它不仅仅是事先一个预案,到了舞台上直接合成,而是应该根据舞台情况共同创造。就从排演场就开始设计。而且“布景是道具化的”,意思是布景能当道具来用,是活动的,方便舞台上搬运。后来我做舞台,一半都用小机械,我希望他们是便于活动。

问:通过教学我也想过这个问题,现在的设计稿都是在电脑上做,它不像做模型,电脑上你是不可能创造出一种你之前没有用过的材料的,都是现成的材料的素材贴上去,电脑就生成了,不像你做模型,怎么烧一下、切一下,都带有实验性,再把这个东西放到模型里面,再去完成作品。电脑就不能做到这一步,它的素材都是现成的,曾经有的放到电脑里面,生成设计稿,他不可能跟这种手作的模型更有实感。

答:我怎么用电脑呢?就是做好模型,拍下来,在电脑上调整。

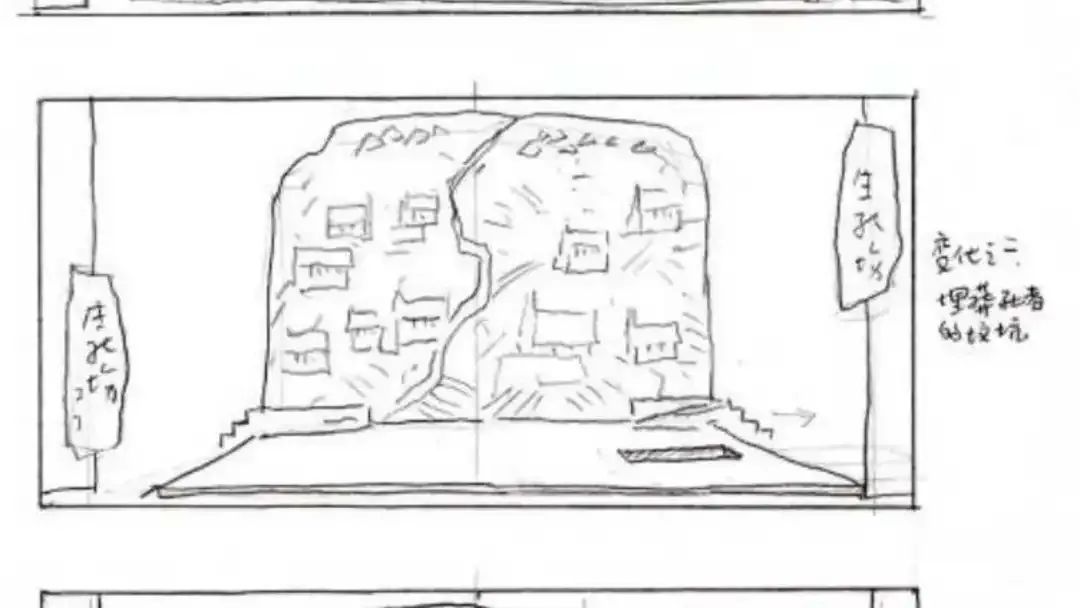

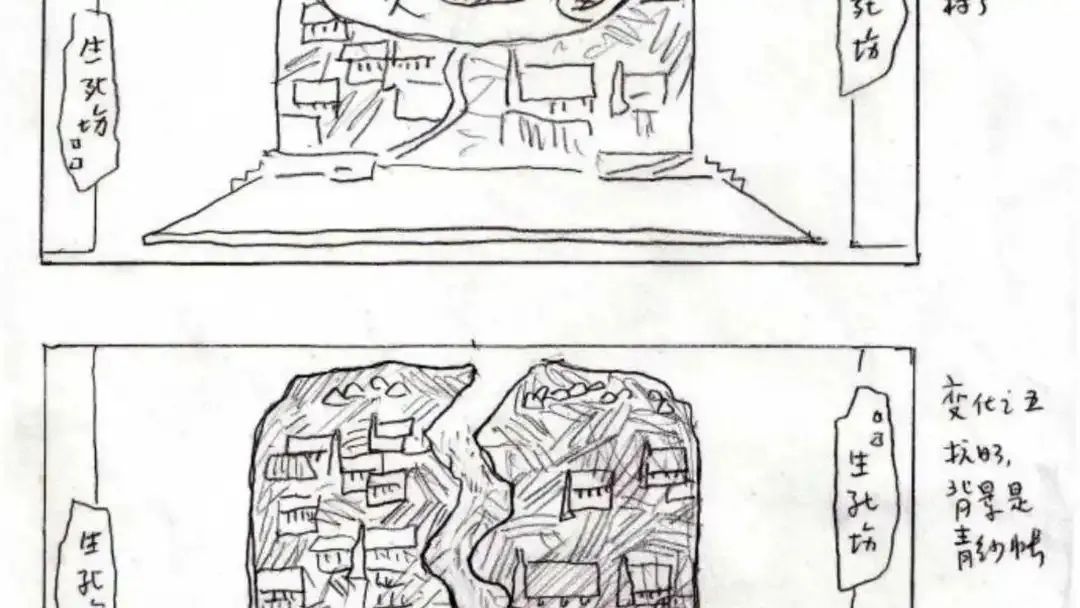

问:就像您设计的《生死场》,后背景是大的泥塑浮雕,您用电脑做,就难以达到用手工摸泥能感受到的东西。因为确实有些东西只有手,才能找到这个分寸感。

答:搞舞美设计的人既要用脑,亦要用手。李苦禅曾说过,画家是半个手艺人,我认为舞美家更是半个手艺人。《生死场》是根据箫红小说改编而成,讲述20世纪20年代至30年代哈尔滨近郊一个村庄的乡民“生”与“死”的故事。舞台主体结构是一个大浮雕,浮雕上的内容上面是坟头、下面是人居住的小房子,房子上还有烟囱,中间还有一条路,还有一条横杠就是地垅,浮雕前面搞了一个斜坡式的斜平台, 我在斜平台上设计了两个坑来满足剧情发展需要,左边可以是埋人的墓地,右边是年轻男女私奔的菜窖。这也诠释了“生”与“死”的主题。

这两个坑的灵感来源于在德国看的戏剧《哈姆雷特》,当哈姆雷特遇到两个掘墓人时,设计师在台板上挖一个坑来描述关于“生存还是毁灭”的对话。因为德国舞台在空间开发时不仅有长宽高,还注重开发台下空间,在打制作图的时候都得注明正负零(±0)的标高号。但当时我们没有这个条件,因此我就用了一个斜平台。

到了戏要结尾的时候,日寇的侵略复苏了东北农民的民族意识和反抗精神,当民众觉醒的一刹那,屏幕裂开了,后面露出青纱帐,给观众一个视觉上的冲击。

其实剧里面的具体场景很复杂,但大部分都可以通过演员表演创造,不需要我用舞台元素交代,原来我还想演员需要点什么道具布景,我就提供,后来田沁鑫导演什么都没要,只要了一个柴火垛和土炕,一面日本旗,还有日本兵第一次进村和第二次进村的提示牌。

《生死场》舞美设计手稿(滑动查看更多)

问:我们最理想的创作状态就是排练能在剧场里排,因为好多问题都是在那里发现、解决的。

答:我们国内剧团往往没有自己的剧场,而德国一般剧团都有自己的剧院。这对舞台设计的影响是巨大的。原来在德国留学的时候,我曾在德累斯顿地方剧院实习了三个月,它有自己固定的剧场,每天下午三点腾出台来给当天晚上演出装台用,而且是每天换一个剧目。三点以前就用来排另外一部戏,已经形成了规律,也不觉得麻烦。它的仓库就在剧场附近,它的布景车是拖车的,是拖拉机拉上钩把它拉进剧场的,拉完一箱接一箱,布景仓库、运输工具每天怎么转换、怎么调配,已经经过几年的时间形成了一套成熟的流程。但国内的很多剧场旁边,设置仓库的很少,这一套流程还没有形成,我们搞舞美搞布景的可能更容易意识到这一问题,这样的运转机制我们国内还是需要再学习完善的。