2021年是中国共产党建党100周年,也是中国舞台美术学会成立四十周年。四十载风雨同舟,四十载砥砺前行,中国舞台美术学会发展历程与我国的改革开放几乎同步。四十年来中国舞台美术学会在一代代舞美人自身的努力和社会各界的帮助支持下,不断发展壮大,影响力与日俱增。

值此之际,中国舞台美术学会微信平台将推出“四十载四十人”特辑,选取对中国舞美发展历程中起到重大作用、有深远影响的四十位当代舞美大家,持续推出系列专访内容。

经过四十载实践探索和理论研究,诸位舞台美术家前辈先贤为吾辈今时今日的继承发扬、开拓创新打下了尤为重要的坚实基础。记录第一线舞美艺术家的创作理念与实践经验,梳理学会发展脉络——这些整理工作有着弥足珍贵的意义。

今日此篇是关于胡妙胜老师的专访,作为中国舞台美术理论研究方面的引领者,胡妙胜老师对推动中国舞美理论研究发展颇有建树。现在,让我们进入“四十载四十人”特辑的第五篇——胡妙胜老师的专访。

中国舞台美术学会主编 赵妍

“四十载四十人”特辑 · 访谈 · 胡妙胜

# 先生简介 #

胡妙胜,1936年生于上海。教授、国家级突出贡献专家并享受国务院特殊津贴。1957年毕业于上海戏剧学院,并留校任教至2017年。曾任上海戏剧学院院长、多伦多大学客座教授。著作有:《舞台设计初阶教程》(2016)、《演剧符号学》(2015)、《充满符号的戏剧空间》(2014上海版,2001台北版,1985北京版,文化部优秀教材二等奖)、《舞台设计ABC》(2011)、《戏剧与符号》(2008)、《阅读空间——舞台设计美学》(2002,上海高校教材一等奖,文化部文化艺术科学优秀成果二等奖)、《当代西方舞台设计的革新》(1991,文化部文化艺术科学优秀成果三等奖)、《戏剧演出符号学引论》(1989)、《胡妙胜文集》(2020)。舞台设计代表作有:《年青的一代》《雷雨》《泰特斯·安德洛尼克斯》《亨利四世》《清宫外史》以及歌剧《仰天长啸》等曾两次参加四年一次的布拉格国际舞台美术展,擅长水粉风景画,曾出版画册《胡妙胜水粉风景画》(2014)、《上海美术家画库:胡妙胜》(2005)。

# 访谈实录 #

提问:学会记者

回答:胡妙胜老师

记者:最近学会要着重提升对舞台美术理论学术方面人才的培养,您对现在年轻一代在舞台美术理论建设上有什么建议吗?

答:对这个问题很难列出几条抽象的原则或建议。我想还是谈谈自己研究舞台美术理论的学术历程,也许对大家有所启示。

1956年在三年级时,我写了一篇2万多字的《舞台空间论》。由此开始,研究舞台设计理论既是我的初衷,也是我除了教学外为此奋斗了一生的理想,即建构系统的舞台设计理论。

我的学术路径是这样的,即一个中心,四个维度。可以将它们图解为一条垂直线与一条水平线的交集。

两条线的交集点即中心是舞台设计学(出版的原书名为《阅读空间——舞台设计美学》,在《胡妙胜文集》中改名为《舞台设计学》)。

在水平线的右端为研究中国舞台美术的理论和实践,它包括80年代初关于假定性与戏剧观的学术讨论以及为《戏剧年鉴》撰写的四篇一年一篇的专论。出版的著作为《充满符号的戏剧空间》,《走向多元的舞台设计》。

在水平线的左端是西方舞台设计的理论与实践。这方面的难度较大,因为我的英语水平较低,阅读英语书籍几乎是逐字逐句地查字典。如写作《活动与光的戏剧》一文几乎将Jarka Burian关于斯沃博达的专著全都通过查字典译成中文。这方面探索的成果是著作《当代西方舞台设计的革新》。

在垂直线的上端是学习哲学、社会学、心理学、美学、符号学等。它们为我提升和系统化舞台美术理论起着不可估量的作用。出版的著作为《演剧符号学》。这应是我国第一本演剧符号学专著。

在垂直线下端为艺术教学与实践。没有一点实践经验的理论家,往往会陷入空谈的泥潭。对我来说它们是舞台设计教学、舞台设计、绘画。出版的专著有《舞台设计ABC》(后改名为《舞台设计初阶教程》),舞台设计作品有《年青的一代》、《雷雨》、《泰特斯·安得洛尼克斯》、《亨利四世》、《仰天长啸》(歌剧)等,绘画作品集有《胡妙胜水粉风景画》等。

以上是我个人研究舞台美术理论的学术路径,即一个中心,四个维度,供年轻的朋友们参考。

此外,我还想说一点,那就是,在理论研究中不要盲目地将国外的理论看成先进的,要批判地加以吸收。

最近一个例子是有人撰文指出,“后戏剧剧场”是“戏剧的转折”。

1999年雷曼写成《后戏剧剧场》,2010年李亦男将它译成中文在中国出版,此书在中国影响很大,被认为是戏剧创新的方向。

雷曼将“后戏剧剧场”定义为在戏剧规则以外创造演出。具体地说,它有五条原则:

一、“不要文本,不要情节,不要模仿”;

二、“反对演员扮演角色”;

三、“反对综合”;

四、“不要所指”(即不要记号的意义);

五、“给观众理解的自由”。

当我们视其为创新的方向时,美国的谢克纳早在上世纪90年代就写下了《美国先锋派戏剧的衰亡和没落》。

“后戏剧剧场”并不是戏剧的转折,而是戏剧的灭亡。

胡妙胜参加布拉格PQ展

再说一点,四年一度的布拉格PQ展几乎每届都会提出一个口号式的新观念。有一届提出了“表演空间设计”,许多人以为这又是舞台设计理论的新发展,其实,这也不是什么新概念。谁都知道,“舞台”、“演出”、“演艺”这些概念早已超越了戏剧的范畴。在杂技、相声、音乐会和模特儿走秀等表演领域,舞台设计创造的是表演空间,不是戏剧空间。

今天,我们很容易获得西方戏剧和舞台美术发展的新动向,但是,当你获得如此一类的信息时,切莫盲目追随。

记者:就目前来说,适合中国语境的舞台美术理论发展的体系还没有建立起来。原来曹林老师打算招到研究生后,从开学就安排一个课题研究中国舞台美术理论研究建设的发展,但是后来也没成型。

答:说起“大舞美”,到底大到什么程度,它没有界限。舞美肯定不会只限定在戏剧方面,肯定对它有所超越。一个模特穿上服装走台,他所处环境、背景、服装,这也算是一种表演。因为表演不能说只限定于戏剧、只是话剧表演的是虚构世界的角色。但现在有种观点认为这些没区别,演员与观众也没区别。这是做不到的。大家都在讨论实验戏剧,你“啪”打我一耳光,我“啪”再还你一耳光,大家觉得好真实啊。其实他们是商量好的。你在生活中突然打别人一耳光,你看会产生什么效果,其实他们还是在扮演角色。

记者:您提到了“大舞美”这个概念,您是怎么看待大舞美的呢?

答:大舞美其实就是舞台美术的跨界现象。“大舞美”的范围几乎可以大到没有边界,既可以包括一切的演出形式,如奥运会开幕式、时装秀、节日的城市灯光秀,也可以包含绘画、平面设计等艺术形式。比如上海戏剧学院舞美系在上世纪80年代培养了一批优秀的画家,而国徽的设计者林徽因也曾在大学期间攻读过舞台美术。来自“圈外”的艺术家,如现代派的画家,也可以“跨”入圈内,参与舞美设计。基于这一跨界现象,在舞美人才的培养上,高校也可以借鉴一些西方的培养模式,在本科的初级学习阶段不分专业,更注重综合知识的积累,并且不局限于舞台美术这一领域,对于表演和导演等其他学科也要有一定的知识积累。综合的知识技巧与实践相结合是培养所谓大舞美人才的方法。舞台美术必须跳出传统的界限,其实上海剧专(上海戏剧学院前身)在某些方面差不多也是这样做的。

胡妙胜在莎士比亚故居

记者:您认为舞台设计和舞台灯光有什么关系呢?

答:在舞台美术内部,舞台设计与灯光设计的综合尤为重要。在过去,待舞台设计的模型完成后,舞台灯光设计者才面对模型思考如何布光。现在投影与新媒体技术广泛地运用在舞台上时,舞台设计者却把投影的处理完全让给了灯光设计者。

投影与新媒体技术现在被广泛运用在中国的戏剧演出中,但是它们往往只是作为传统绘画布景的替代,通常都是静止不变的背景画面。比如在春节联欢晚会的小品节目中,我们往往看到:舞台的前区是简陋的景片,后区是写实的大屏幕投影,多媒体的运用生硬而又突兀。其实,舞台设计大师斯沃博达早在50多年前就进行了一系列有关多媒体戏剧空间的探索,它们直到今天仍值得我们去学习和领悟。比如,他运用多屏幕投影,把一个整体分成几块,根据剧情发展变化,通过多屏幕与演员对话、对比、交流,形成动态而又丰富的画面。这样看,投影与舞台设计、导演应该是互渗的。

记者:您提到了投影与舞台设计、导演应该是互渗的,您能具体解释一下吗?

答:对舞台设计者来说,综合涉及舞台设计与导演、表演,以及与灯光设计和服化设计的关系,这里我重点谈一下舞台设计与导演的关系。

从19世纪末现代戏剧的奠基者梅宁根公爵,到20世纪初,在现代戏剧史上如雷贯耳的戈登·克雷、斯坦尼斯拉夫斯基、盖地斯,直至现今活跃在世界戏剧舞台上的罗伯特·威尔逊和帕梅拉· 霍华德,西方戏剧舞台涌现了一批杰出的综合性人才。他们既是导演又是舞台设计,这也是他们能够创造出优秀作品的原因之一。当然,集导演与舞台设计于一身永远是少数现象,但双方互相介入对方却是戏剧作为综合艺术的本质特征。所以,斯坦尼斯拉夫斯基早就把舞台美术家西莫夫称为“造型导演”。

动作与空间两者密不可分,当你在构造空间时就在组织动作。一个好的舞美设计师一定懂得如何组织舞台动作,能够想象出未来演出的场面调度。

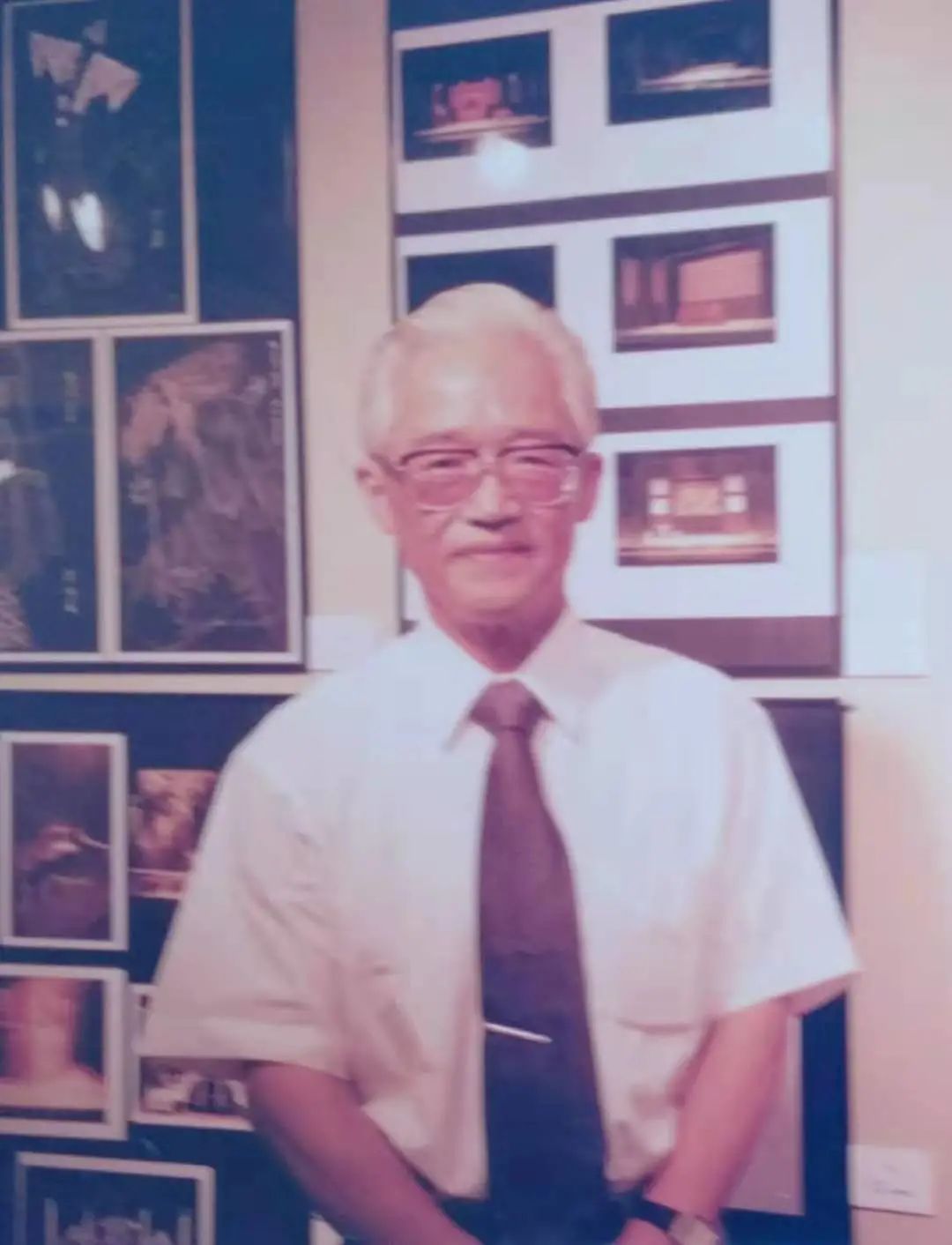

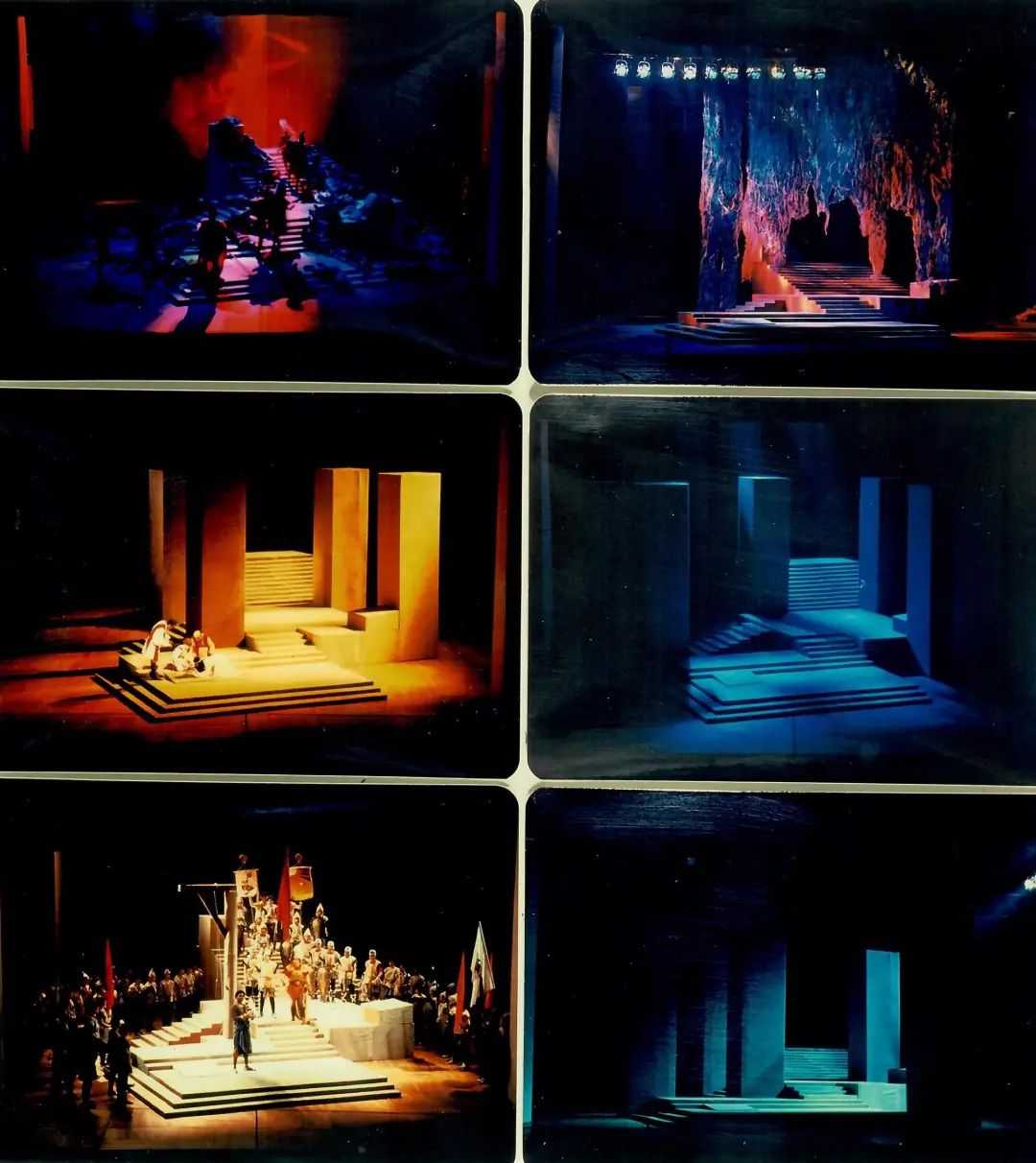

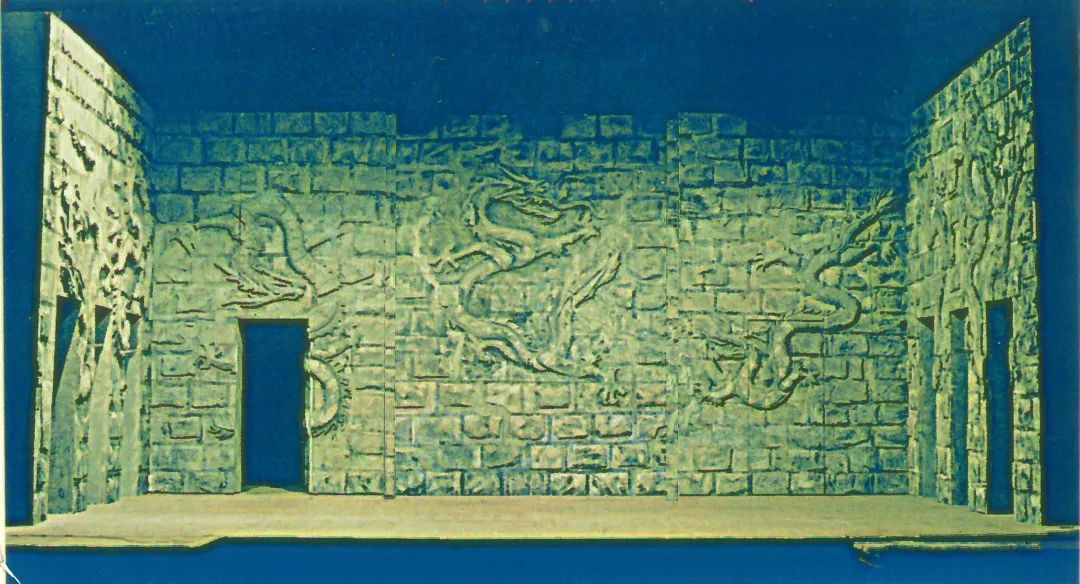

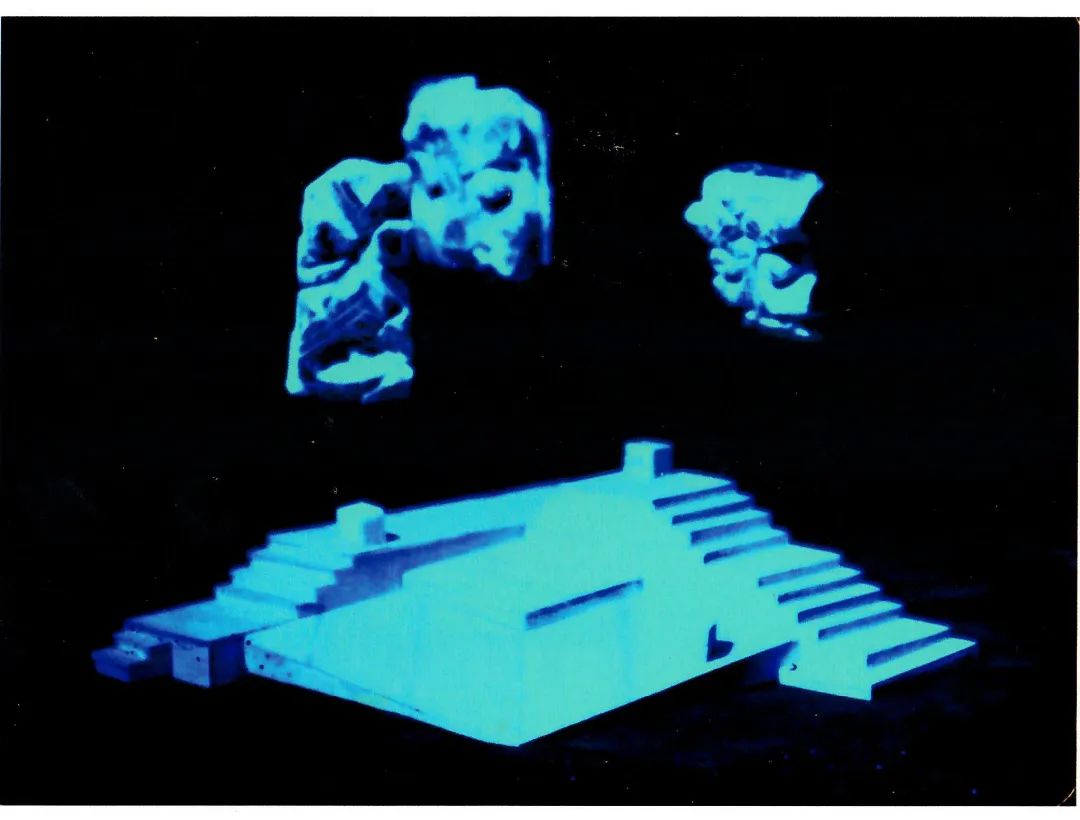

胡妙胜舞台设计作品《泰特斯·安德洛尼克斯》

例如在话剧《泰特斯·安德罗尼克斯》中,我设计了一个“Z”字形的台阶,为剧情的展开和演员的表演提供了丰富的动作空间。开场时,主人公泰特斯从战场得胜归来,慢慢地从尸横遍野的台阶上走下来,战争的残酷不言而喻,弥漫在空气中。而当泰特斯的女儿拉维尼亚被轮奸后,她从舞台后部缓缓地出现在台阶上随后又慢慢地走下台阶,无声无息地表现了她内心的痛苦。

在现今的戏剧舞台上,导演往往决定了整个演出的调度和动作,舞台设计关于空间的建议通常并不受到重视,这实际上不利于创造更好的戏剧作品。布莱希特认为,舞台设计者应当和导演一起参加排练,在排练的过程中提出演出场面的要求和建议,并在排练完全结束后制作出舞台模型,让导演能够直观地感受整个舞台空间的结构,这样才能创造出更好的戏剧空间。所以,舞台设计对于戏剧动作的组织应当起到更为重要的作用,舞台设计与导演应当是动作与空间的共同组织者。

记者:您怎么看待现在舞美人跨行做导演?

答:舞台美术,要考虑到与导演相似的很多问题,很多人有了足够的知识积累以后,就做了导演、制作人。但这并不意味着你做了导演、制作人就可以把舞台美术的专业素养抛弃了,因为无论是舞台美术还是导演都是有专业门槛的,你不能什么都不懂胡搞一通。帕梅拉,她又是导演又是舞美设计,但也没有放弃基本功。她的舞台设计、服装设计都是一张一张自己画出来的。所以你要是有能力,做什么工作都是可以的。

记者:您的理论中提到了“两重性”“四重空间”,您能讲一讲吗?

答:四重空间论确实是我的舞台设计理论系统的模式,它多少受到结构主义的影响。

空间不应局限于二维、三维、四维的物理学解释。空间与人的存在是不可分的。空间的中心是人,应以在空间中人的活动解释空间。在戏剧空间中的人就是演员与观众。戏剧就是以演员与观众共同在场为特征而产生的事件。这就是解释戏剧空间的根本原则。

在戏剧事件中演员与观众各自都有两重性。演员既是虚构世界的角色的创作者,又是演员创造的作为审美对象的角色。而观众也具有两重性。他是作为审美对象的角色世界的感知者、欣赏者、审美主体。又是作为创造主体演员的互动者,戏剧事件在场的参与者。这是电影和电视所没有的。

演员与观众各自的两重性构成四重空间:

动作空间

演员作为创造主体,他的形体动作受到其周围的空间结构的制约,即使在戏曲中演员的纵身一跃也需要一张方桌的支持。导演和舞台设计都知道,设计空间结构就是设计动作。

审美空间

角色及其活动于其中的空间都是由符号所创造的作为审美客体的虚构世界。一把摇橹通过角色划舟的动作产生了舟行河面的景象,一个空舞台变成一片河水。舞台空间的符号世界既可以再现现实世界的生活场景,又可以创造某种内涵所指,传达情感与意义。

知觉空间

观众的直觉不是对演出文本被动的反应,而是重构。就以上述的例子来说,一把摇橹加上演员的摇橹的形体动作在观众的知觉中生成了舟行河面的画面,其中就包含观众的创造。文本包含一系列的未定点,或者说空白。在感知中观众将它们具体化了。此外,任何艺术都有一定的惯例,或者说代码。如舞剧是不说话的,观众如果不了解舞剧代码的话,他就读不懂舞剧。

交往空间

戏剧空间不应局限于舞台,它应成为演员与观众互动与交往的场所。现代的戏剧革新已突破了传统的设计领域,演员与观众的空间关系已日益成为能动的。舞台设计这一术语已显得的名不符实了。

四重空间是重叠的,彼此渗透,但是设计者可以从中分出主次。从而形成不同的风格。

记者:现在的舞台美术理论体系建设工作是挺难的。

答:但还是有人在做。刘杏林教授最近出了好几本书,我最近也在做一个文集,一共七本,也快完成了。

记者:您作为理论研究方面泰斗式的人物,为舞台美术理论研究建设开了个好头。现在中国舞台美术学会成立了有四十年,您从事理论研究和教学也有60多年了,对此您有什么心得体会吗?

答:虽说有六十多年,但其中有二十年从学术研究的角度来看,几乎是虚度的。

胡妙胜在井冈山

胡妙胜50年代在学院大草坪上

我于1957年毕业并留校,本以为从此可以潜心进行学术研究了,不料,大跃进来了,我作为下放干部到郊区农村与贫下中农同吃同住同劳动。1959年又去农村开门办学。在三年自然灾害期间,开展了一点业务,设计了《年青的一代》,1964年又让我下乡搞四清运动。别人只搞一期三个月,我连续搞了三期。第三期带的是戏文系余秋雨的班级,回校后又受命与戴平一起批判“大毒草”。接着十年文化大革命来了,我又被送去五七干校劳动,时间就这样流逝了。不过,说实话,我始终没有忘记我的初心。在干校养猪,一有空就看《红楼梦》。当时敢看这部名著是因为毛主席对它有批示。我看《红楼梦》也是从舞台美术理论研究的角度出发的,分析作者是如何写景的。如林黛玉的潇湘馆,春夏秋冬有不同的景观与气氛,成为林黛玉不同心理状态的投射,这也算是不忘初心。

1976年文革结束,1978年我院创办了期刊《戏剧艺术》,在创刊号上,我发表了2万多字的论文《舞台美术的虚与实》。此文完成于文革前,当时曾借给一位同学阅读,不久文革开始,在同学手里的文稿成为大批判的材料。在《戏剧艺术》第3期,我又发表了《舞台美术的意境》、在第4期和79年第1期连载了《舞台美术的样式》。

这样近似疯狂地发表长篇论文,犹如决堤后洪水倾泻而出。1985年出版了《充满符号的戏剧空间》,由于这本著作,我和余秋雨同时被评为国家级突出贡献的专家。

不忘初心,持之以恒,这也许是我研究舞台美术理论深切的体会。

记者:现在我们学会有很多从业老师,就舞台美术专业创作者这个角色的定位和在团队合作中舞台美术工作者的地位这个角度来说,虽然我们现在相比之前是有进步的,但其实好多东西是缺乏理论支撑的。

答:搞舞美理论研究的人,确实稀缺。其实他们不是被培养出来的,而是自然生成的。最早搞舞美理论是龚和德,他是1954届的毕业生,我是1957年毕业的。1956年,他在《美术》杂志上发布了一篇文章,我当时很激动,因为这是第一次在《美术》杂志上看到关于舞台美术类的文章,这强化了我对舞台美术理论研究的兴趣。龚和德的理论研究范围比较广,他不是像我一样只对舞台美术方面做专门的研究,但最早的研究是来自他。解放前这方面的书很少,我之前看过一本关于戏剧艺术的论文集,记得吴仞之老师(上海戏剧学院原副院长,著名导演)写的是灯光。还有不得不提的是张庚,他当时在延安写了《戏剧艺术引论》,在解放区出版的,其中有一章专门谈到了舞台设计,叫“舞台空间”,当时出的书很少,他那一本是最系统的。

胡妙胜“光荣在党50年”纪念章

记者:我发现现在舞美理论的研究,主要还是集中在您那一辈,那时候之前都是现实主义、写实主义一统天下。

答:其实我认为,很多新东西都可以存在,但并没有一种唯一的形式。要多元化。现在很多理论就受到了后戏剧剧场的影响,去文本、去情节、去表演者、去再现。但我认为这也可以存在,不过不能认为这就是最先进的了。应该是多元化,不要像美国的先锋派戏剧一样,最后搞到没有观众。

记者:没错,搞到最后只有自己和自己玩了也不行,它更多的在那搞艺术,但是并不考虑观众。您在第一届舞美展的时候就提到了“去幻觉化”,提倡舞台的开放意识,但是也并不是否定之前的,而是提倡多元的存在。

答:对于现今的戏剧舞台,多元化的概念非常重要,每一种设计理念都有存在的权利,但这不是无条件的,它也要经过更新。作为舞美设计师,我们要综合、多元化地运用各种设计元素和设计理念,这才是真正的现代艺术。

记者:现在大家参加的一些研讨会都是侧重于安全、技术类的比较多,真正的理论研讨比较少。

答:其实现在很多东西都是可以研究的,比如什么叫后现代,它和之前的现代性相比有什么变化等等,都是可以进行研究的。

记者:您刚才谈的很有启发性。也提醒了我,舞美学会的工作,在对著作权的保护、理论研究的经费支持等方面得多下一点功夫。

答:的确需要,因为做这个的年轻人并不多,他们需要这方面的支持。舞美学会可以创造一些机会,让大家多进行研讨。

记者:2021年是舞台美术学会成立40周年,您作为老一代舞台美术理论家,对我们舞美学会,在机构建设、未来工作重点等各个方面,有什么建议吗?因为现在社会建设有点快,走学术理论会在生存问题上面临问题,走向市场走向商业又会有损学会组织的权威性,所以想跟您请教请教。

答:其实学会能做的很有限。因为学会的会员都分散在各个单位,把大家聚集起来很不容易。我觉得学会就把几件事情做好就行,其中舞台美术展和舞台美术刊物是重中之重,做好这两点就很不容易了。当然也可以超出舞台美术的范围,和其他的企业沟通联系,所涉内容可以扩大,可以创新,但主要方面还是应该围绕着舞台。在理论研究方面,可以出版一些书籍,建构起理论研究的框架。

记者:出版物方面,中国舞台美术学会有一个传统,就是每十年会出一本《中国舞台美术作品集》,向全国各地发文征稿。现在正预计出版《新中国舞台美术史》。还有一本由李威老师牵头出版的《新世纪中国舞台美术理论研究》是一本中英文对照重量级舞美学术理论书籍。第四届中国舞台美术展办完之后,我们预计出一本第四届舞台美术展的作品集和一本论文集。

答:这是好的,得继续做下去。学会资金方面要有些储备,用于正常的出版和办展的运营。

记者:这方面是够的。这次我们去布拉格展览是投入人力物力最大的一次,这一次纯工作人员的团队就去了37人,运过去的展品就发了5个集装箱。

答:布拉格我也去了,坐火车到俄罗斯再转到布拉格。

胡妙胜在俄罗斯

胡妙胜与刘杏林、马长山等人组团参加PQ,途经莫斯科

记者:对,当时我们专门有一个团队走了一趟这条路线,专门去给老先生拍照记录。整个过程都有拍照录像,回头我们整理出来一个纪录片给您。

采访合照

# 个人设计作品 #

桂林写生

井冈山写生

舞台设计作品《清宫外史》

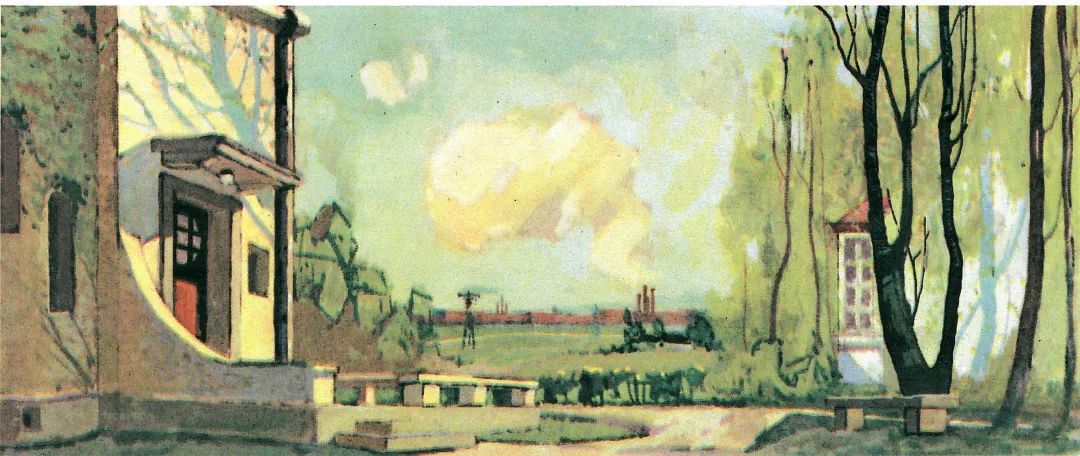

舞台设计作品《年青的一代》

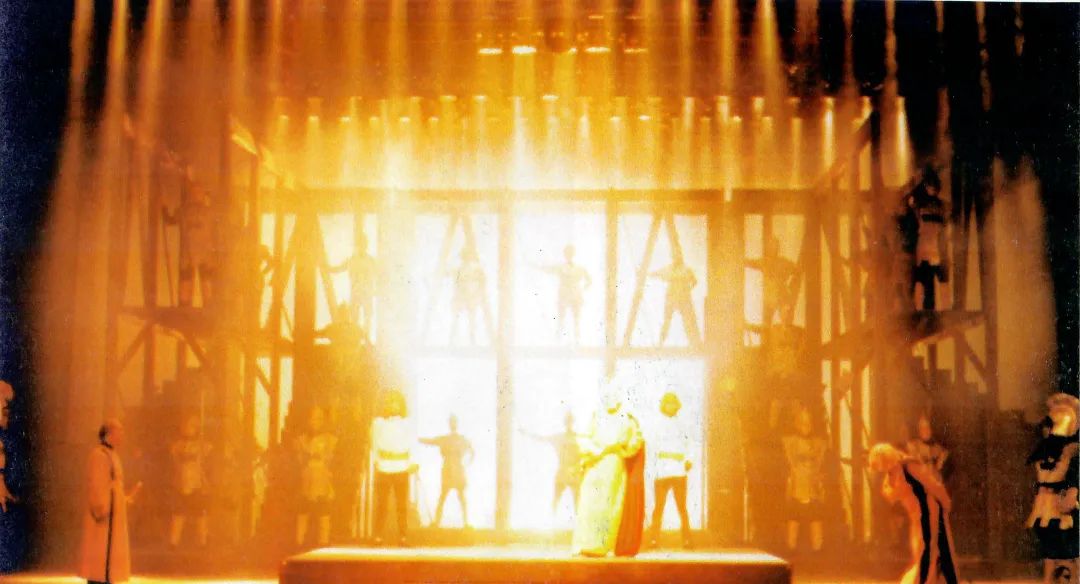

舞台设计作品《仰天长啸》(歌剧)

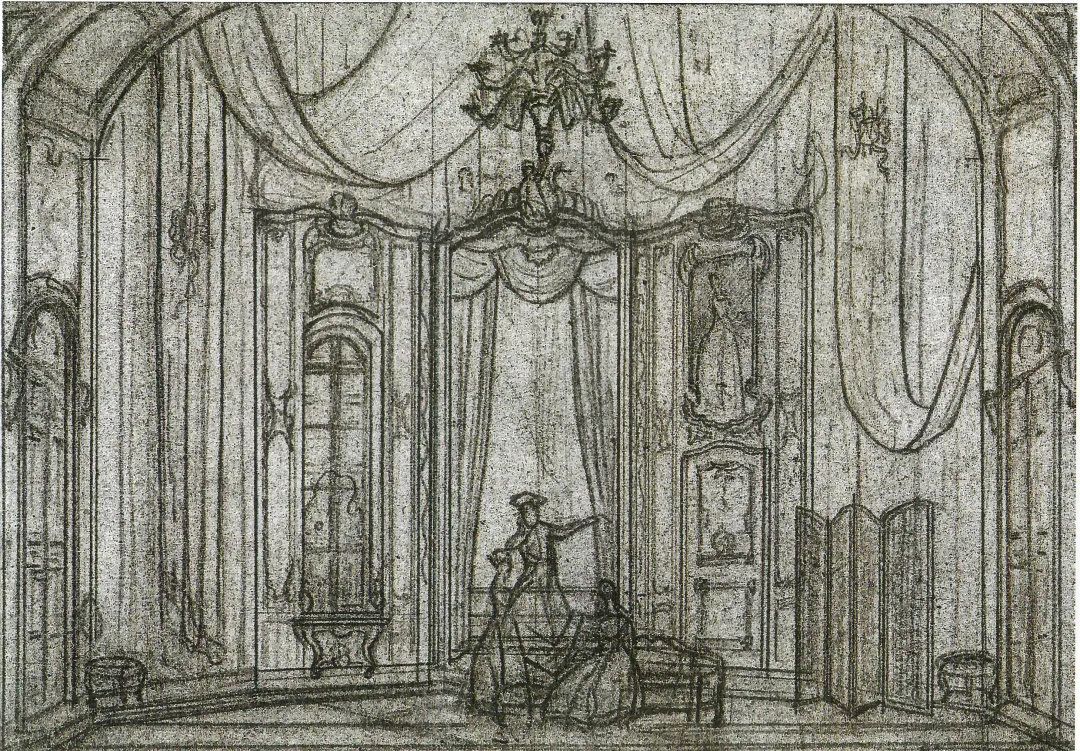

舞台设计作品《费加罗的婚礼》(未演出)

舞台设计作品《亨利四世》