个/人/简/历

李克瑜

国家一级舞美设计师,享受国务院特殊津贴。著名舞蹈速写家、舞台服装设计家、高级时装设计家。曾任中国美术家协会理事、中国舞台美术学会副会长、中国服装设计师协会副会长,入选英国伦敦出版的《世界名人录》。1982年应“中美艺术交流中心”之邀赴美,在纽约、华盛顿等十大城市交流讲学,并展示自己的作品。

李克瑜1929年生于上海。1954年毕业于中央美术学院,受业于李可染、叶浅予、吴冠中、罗工柳、肖淑芳、侯逸民等名师。毕业后曾担任北京舞蹈学院教师,后调入中央芭蕾舞团从事舞台服装设计,为《天鹅湖》、《海盗》、《鱼美人》等大型舞剧设计服装,堪称中国芭蕾舞服装设计第一人。

1988年受聘于北京服装学院担任顾问、教授、研究生导师。

1983年京剧《奥赛罗》获“北京戏曲服装设计奖”。

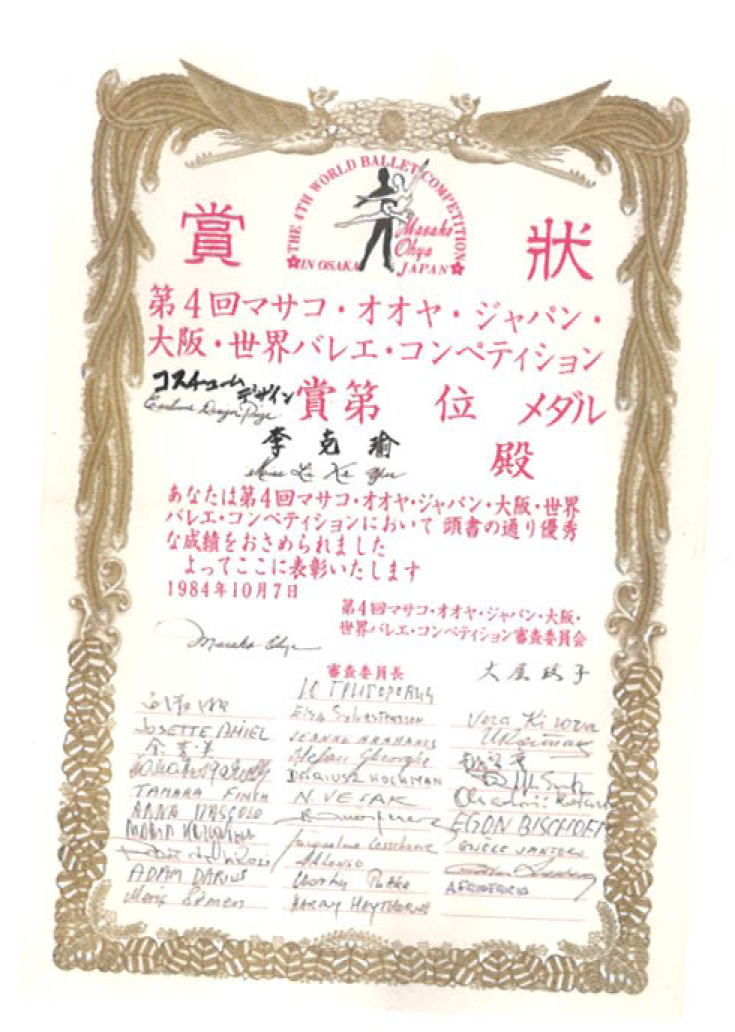

1984年芭蕾舞《泉边》获日本“大阪第四届国际芭蕾舞比赛”服装设计大奖。

2013年获“非凡时尚人物”大奖。

访/谈/实/录

提问:学会记者

回答:李克瑜老师

学会常务副秘书长兼办公室主任孙海峰、

办公室副主任张顺利探望李克瑜老师,

并为其颁发学会永久会员证书

问:是什么样的契机让您选择学习美术呢?

李:我出生在上海。爸爸是重庆人,农民,小时候去钱庄当学徒,因为人老实可靠,靠着自身的勤奋,当上了庄客。后来钱庄被拆了,改建成银行,他就成了银行的经理。在上海的郊区盖了座房子,生养了我们兄弟姊妹7个,就生活在这栋郊区的房子里。可惜住了才两三年吧,抗日战争就开始了。

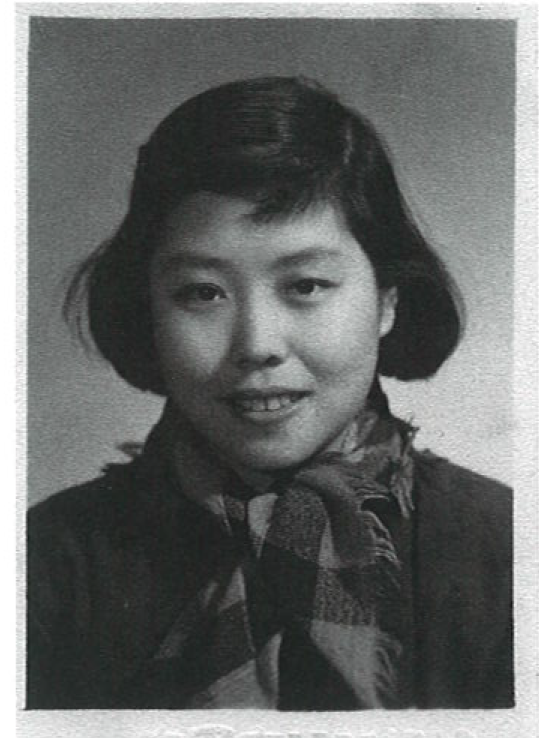

李克瑜老师年轻时

李:我在上海念书念到初中毕业,现在上海话还会说几句。然后因为我爸爸工作的原因要被调回到重庆去,所以我们全家就都跟着都搬回去了。在重庆,我念了南开中学,也不知道怎么回事,数理化都不好,全不及格,可是语文、历史这些全好,写的文章还有发表的,老师还把我的文章给全班念,分析说写得怎么怎么好的。到了高三, 因为数理化不及格,我就蹲了一年班,结果蹲了一年,数理化还是不及格,就不能继续在南开中学念书了,然后我就转学到西南农工学院念了一年。后来抗美援朝战争爆发,我随着同学到农村画壁画,帮着宣传抗美援朝。那时候学校领导看到我的画就说:“你这画得不错啊。”我灵机一动,问:“我能不能改学美术去?”他说:“可以啊。”这三个字改变了我的命运。

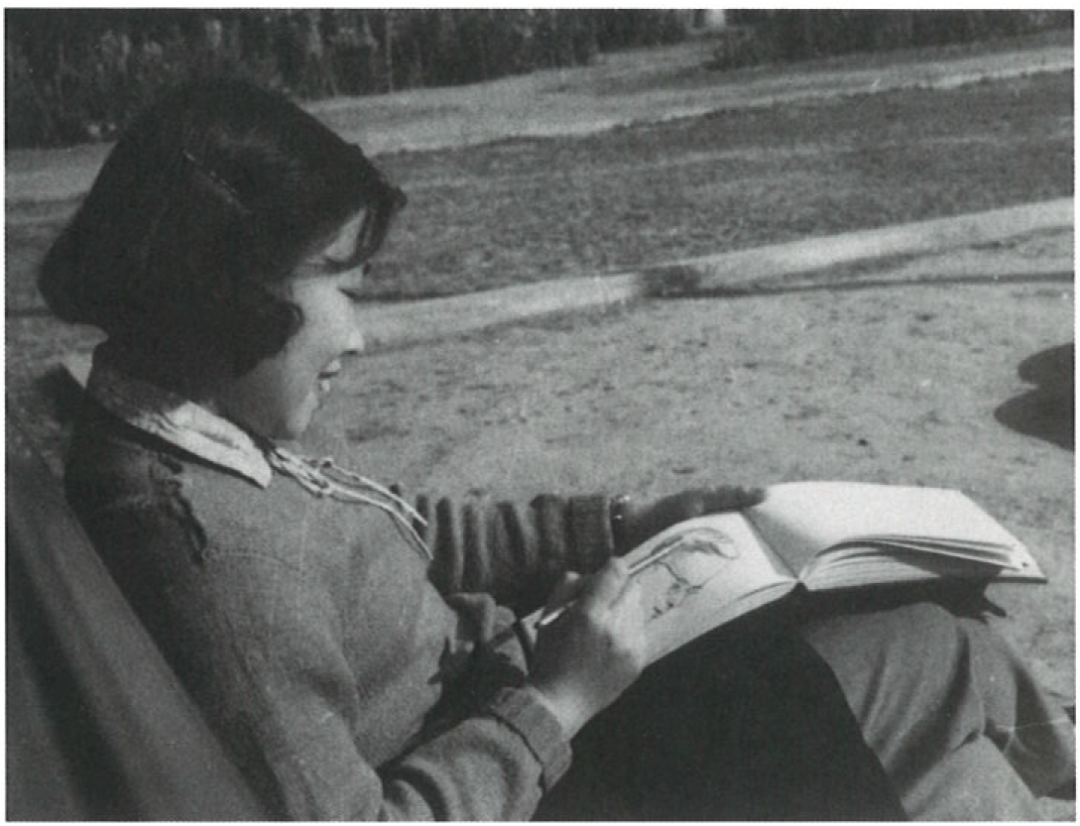

李克瑜老师年轻时

李:这时候正好我哥哥在北京学音乐,学拉小提琴的,在现在的歌剧院。我们兄弟姊妹之间都比较亲密。我就给他写信说能不能让我来考美术学院,他就回信说:“好,你来吧。”我的路费、生活费是大姐出的。到了北京之后,我的哥哥照顾我的生活。后来艺考,没想到就考上美院了,我自己都想不到。在美院的时候,就认识我的老伴儿了(笑)。老伴儿是清华大学毕业的,学土木,他家里面学术氛围很是浓厚,大姐专攻音乐,唱歌唱得好极了,二姐何丽达,是《英语900句》的主持人,三姐也很优秀,总之三个姐姐都在美国。后来我和老伴儿结婚很久了才去的美国,终于跟三个姐姐见了面。

问:您是怎么接触到服装设计行业的呢?

李:那是参加《东方红》大歌舞的时候,工作主要和韩林波同志在一块,当时我已经在芭蕾舞剧团做服装设计了。我1954年从中央美术学院毕业,由于各项成绩都比较优异,爱好广泛,又恰逢北京舞蹈学院那时刚刚成立,就派我到北京舞蹈学院工作。不过,我到那里之后,感觉很失落。因为我一开始想的是画连环画这种搞创作的,结果到了那里,发现是群小孩,都淘气极了。我说:“你们上美术课是轻松愉快啊。”他们就接:“活泼可爱。”就这样马上对上我说的话,到现在我还记得。

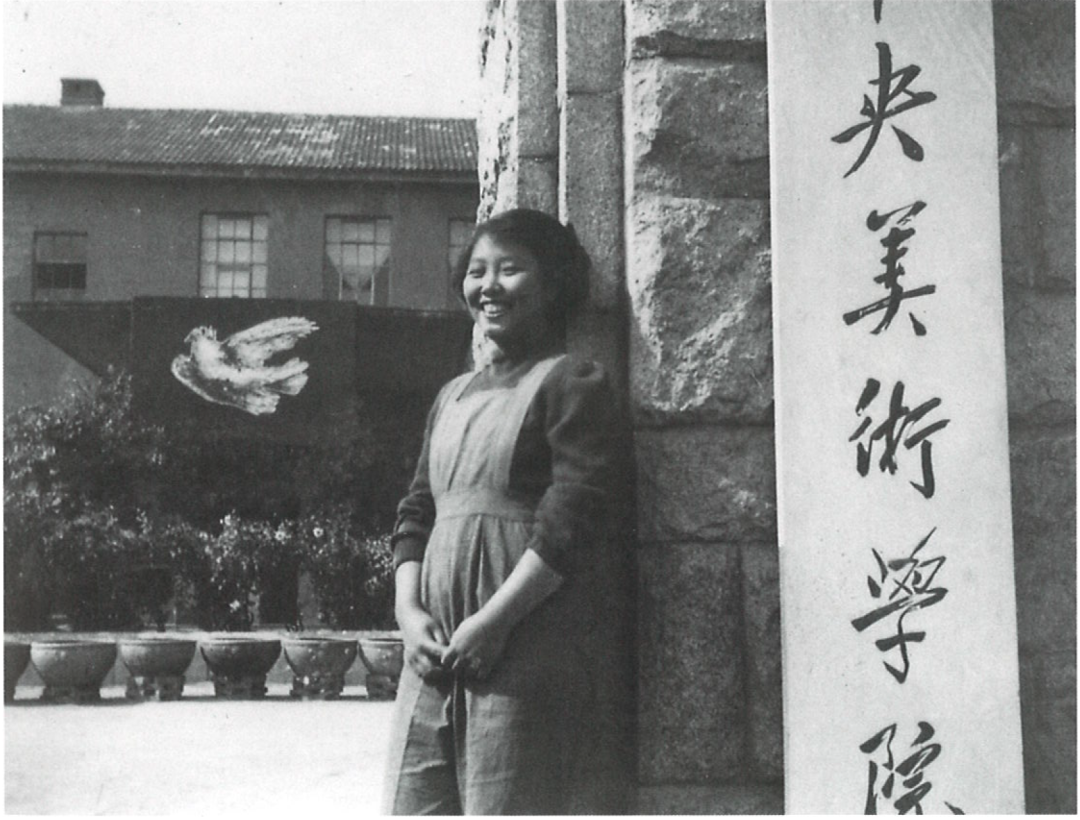

李克瑜老师年轻时在中央美术学院门前

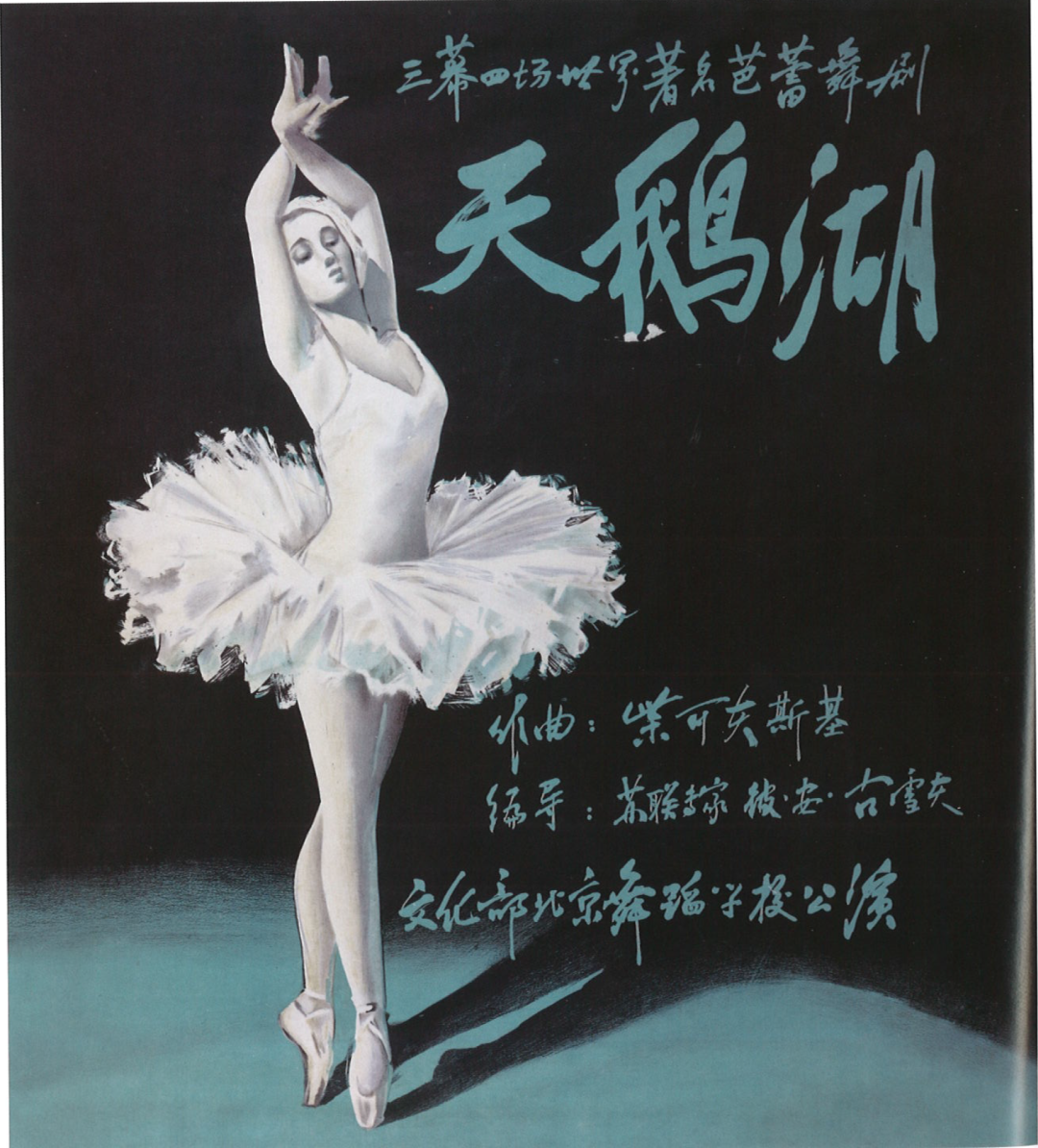

李:1958年,北京舞蹈学院实验芭蕾舞团(中央芭蕾舞团前身)请来了苏联专家彼·安·古雪夫(Pytor.A.Gusev),在他的指导下,我们开始排练世界经典芭蕾舞剧《天鹅湖》,这可是享誉世界的俄罗斯作曲家柴可夫斯基最著名的三大芭蕾舞剧音乐之一。当时为创作这部剧,北京舞蹈学院组建了主创和制作团队的强大阵容。那时候学院院长是陈景鑫,我说:“这我也不会搞,我帮你去请我的老师来。”我的老师在当时是很有名的,叶浅予先生,罗工柳先生,都是中央美院的。叶浅予先生对舞台美术方面很熟,我画术也是跟叶先生学的。为了苏联专家要排的《天鹅湖》,我就去请我的老师们,结果他们也没搞过芭蕾舞,没请来。然后院长陈景鑫就跟我说:“请不来你就自己干吧。”

《天鹅湖》节目册 / 作于1958年

李:没办法,我就去给《天鹅湖》画设计稿了。当时第一次做,我大量借鉴了莫斯科音乐剧院芭蕾舞团的服装,设计好了给专家一看,专家说:“这不是人家苏联的么。跟人家一样,你不觉得难为情,我还替你害臊呢。”这句话我记一辈子了。通过这句话,我才知道:哦,要不一样啊,我还以为《天鹅湖》都一样呢。从那之后,我就开始自己独立设计,设计完给专家看,专家说:“那是什么啊,不行。”就又回去闷头设计,去北京图书馆查资料。那时候真不容易,生活要你回来喂孩子,工作上没人教、没人指导,还逼着你去画,逼着你去创新。最后,在多位专家和舞美设计齐牧冬老师的共同帮助下,几经易稿,终于得到了古雪夫等专家的认可。那时候真是煎熬,压力一大,我就老哭,就像我老伴儿跟我说一样:“你这《天鹅湖》都是哭出来的。”

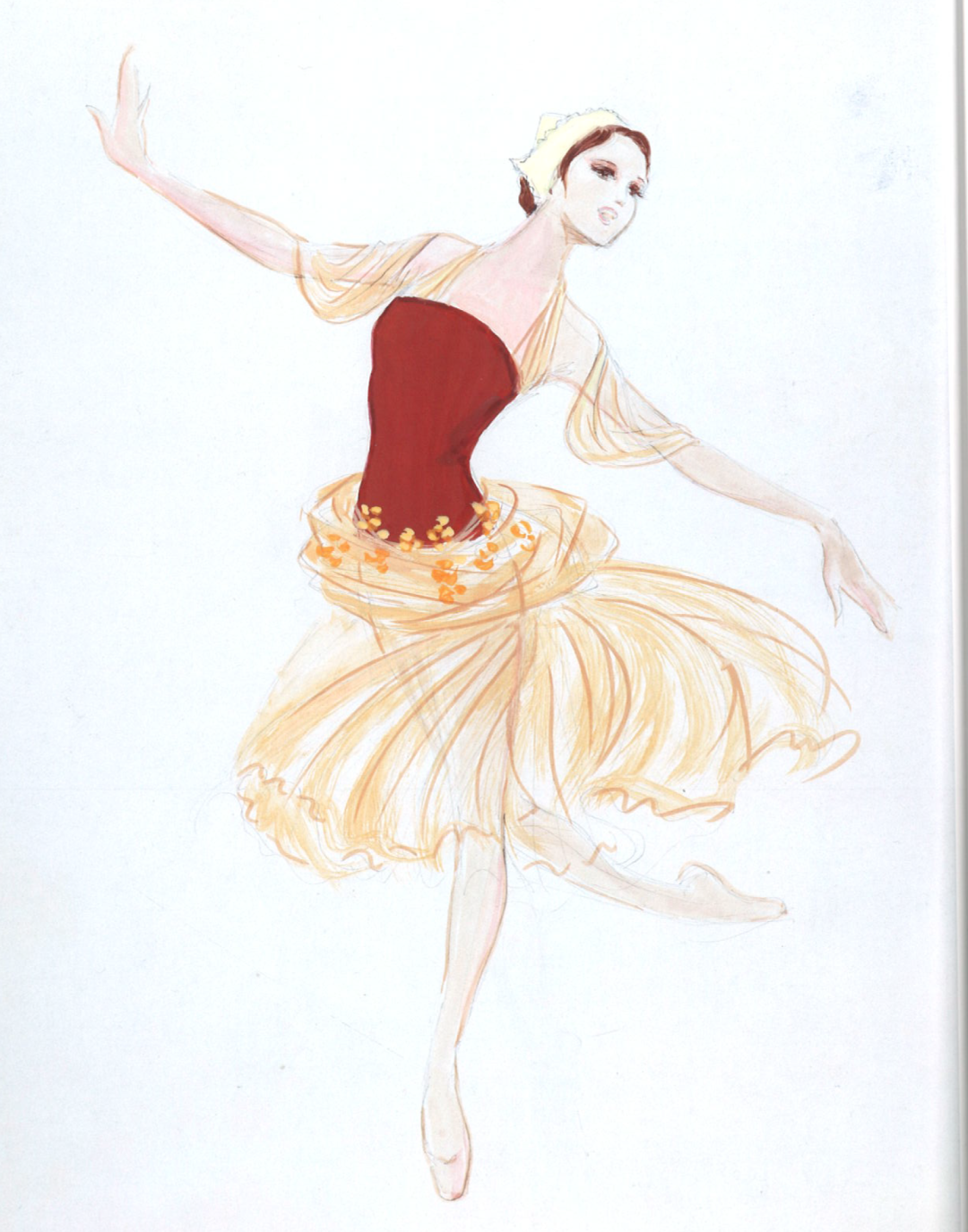

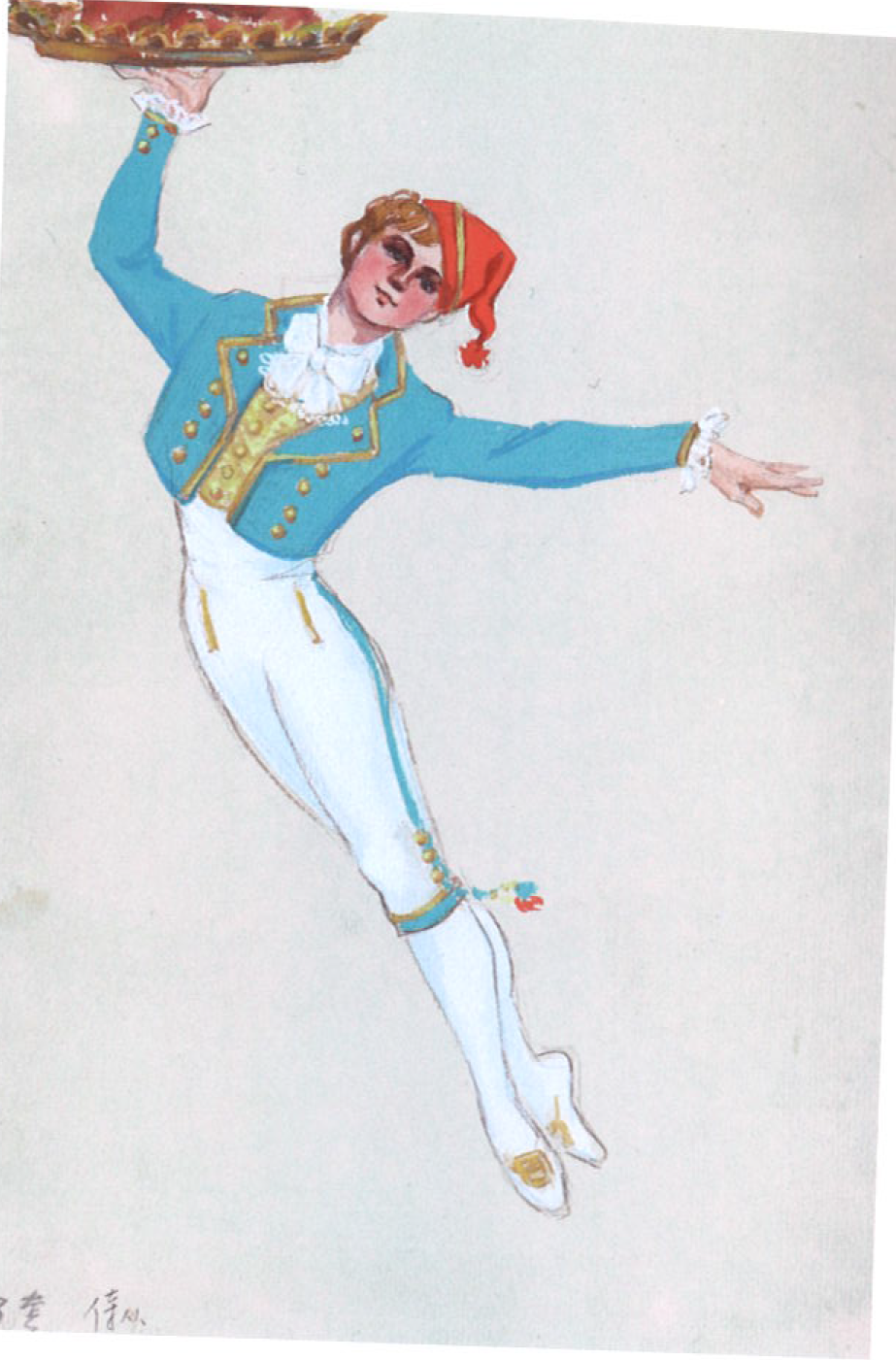

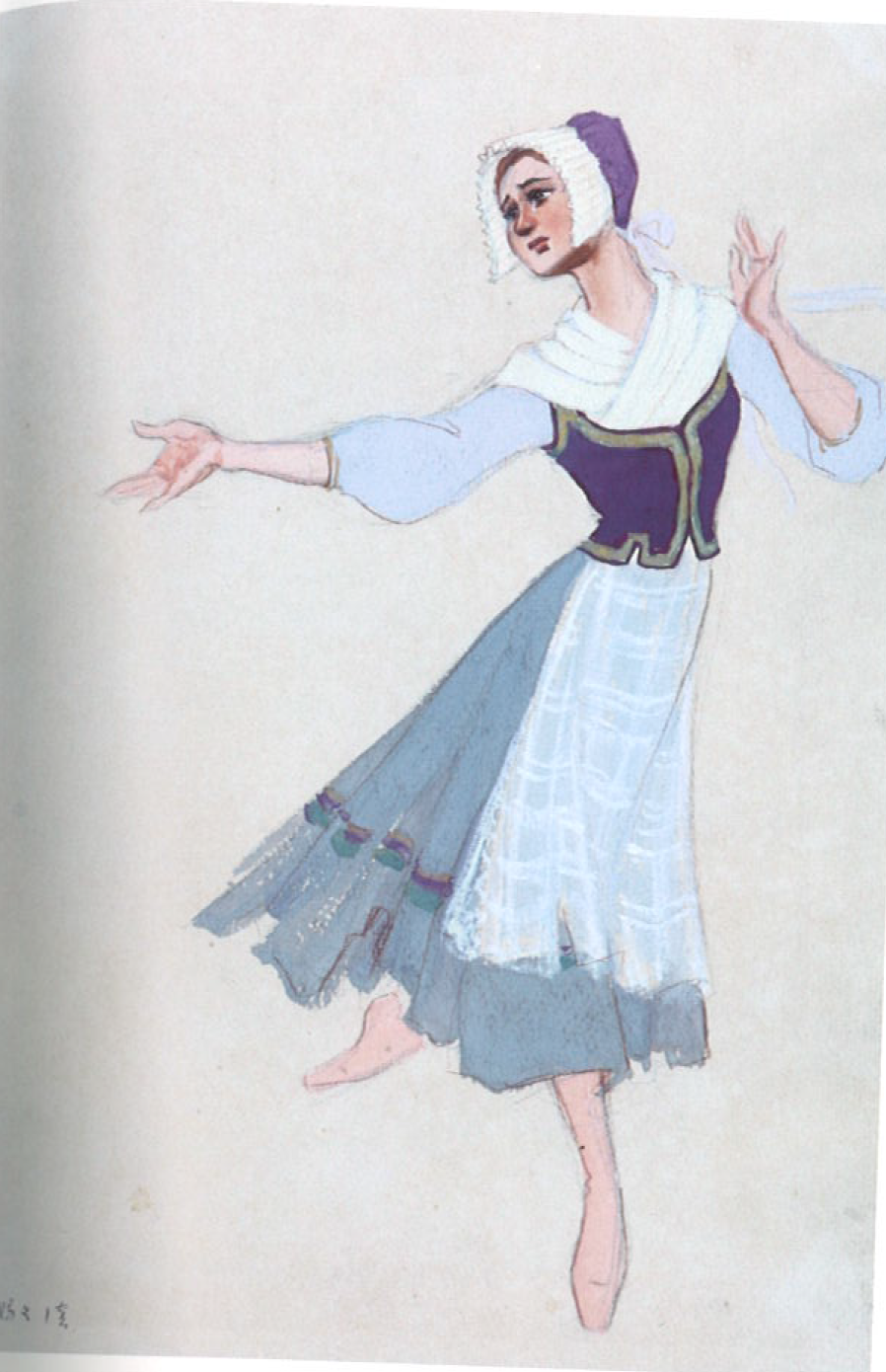

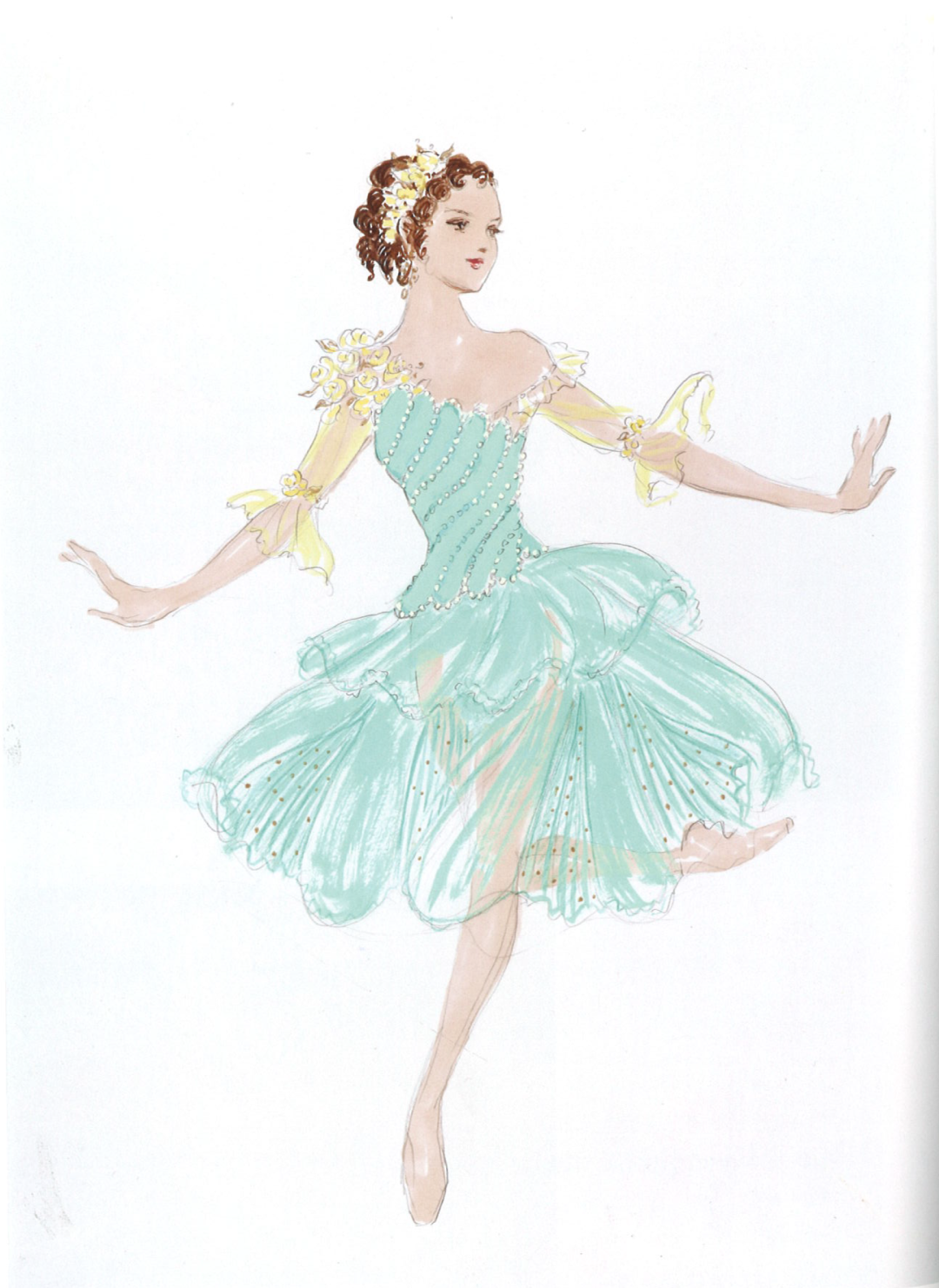

新版《天鹅湖》宫廷女宾 / 作于1996年

新版《天鹅湖》村姑 / 作于1996年

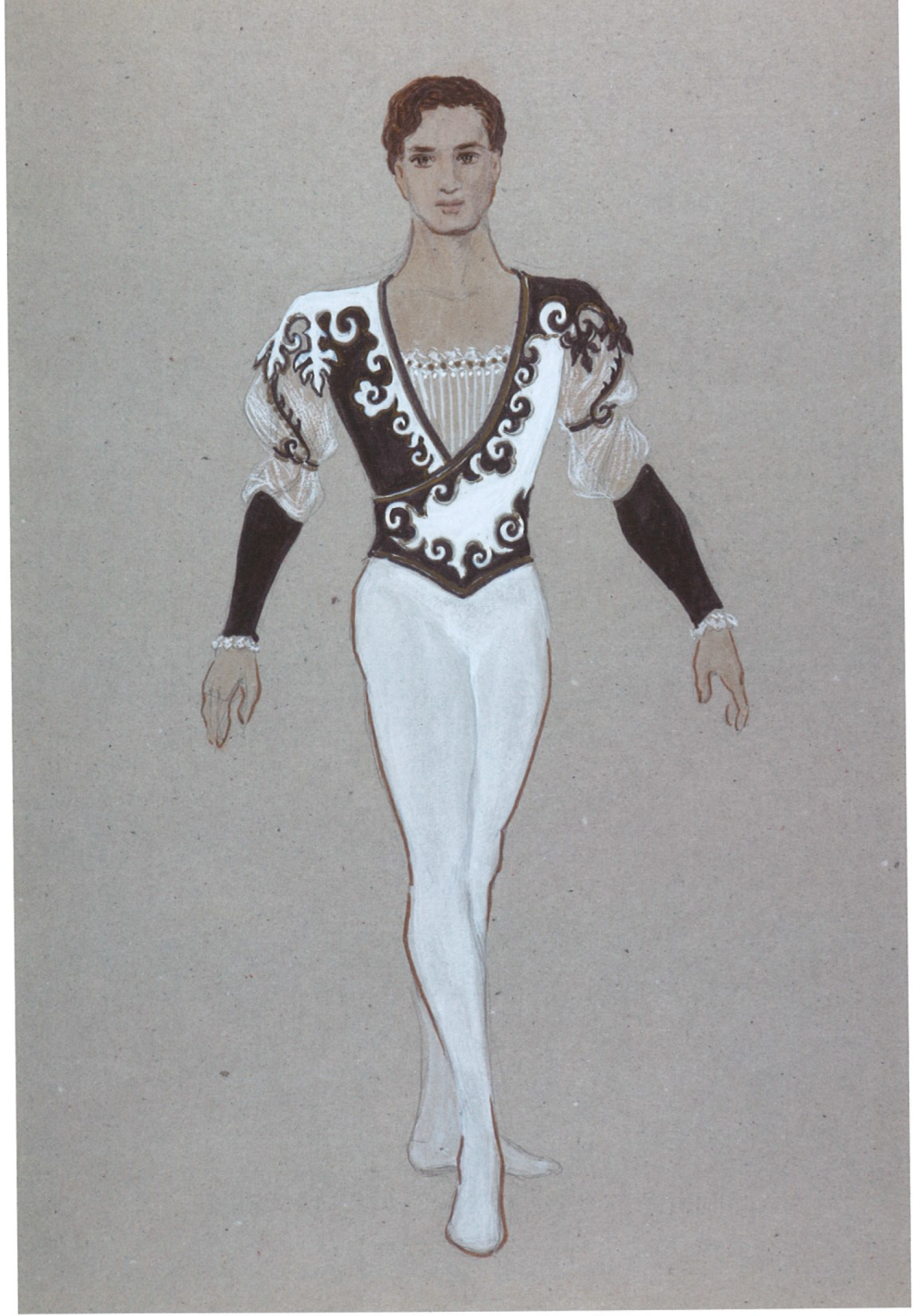

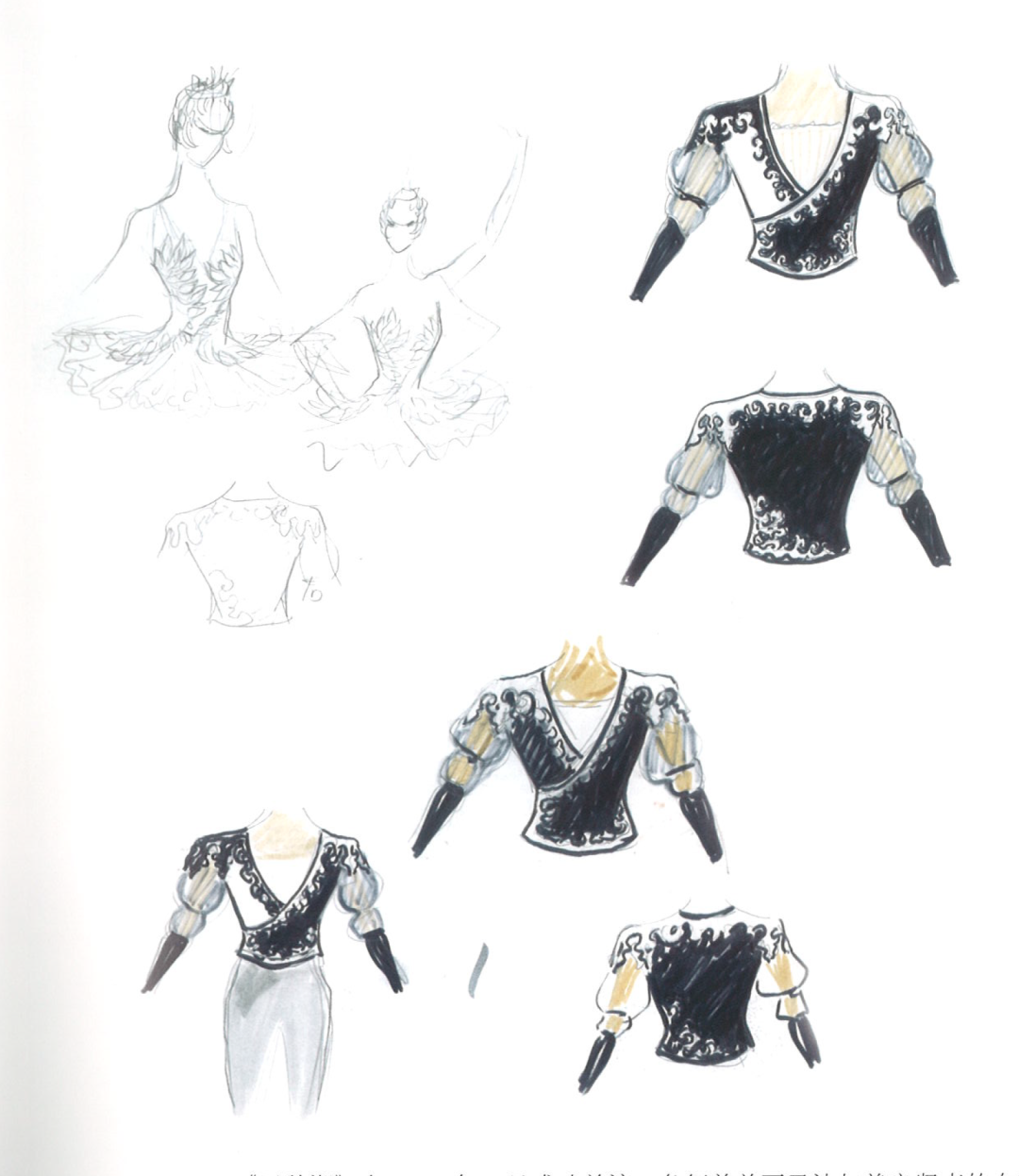

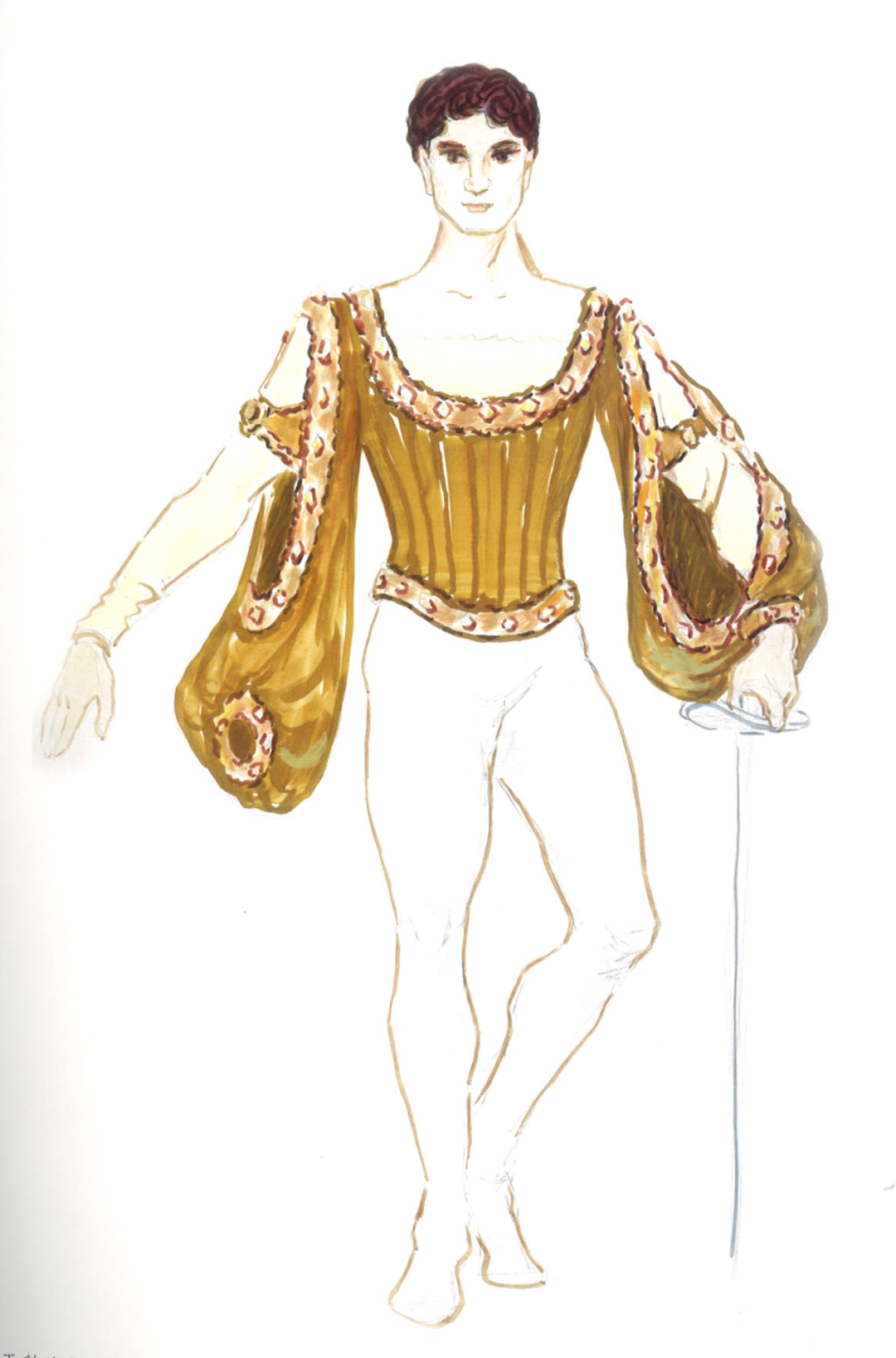

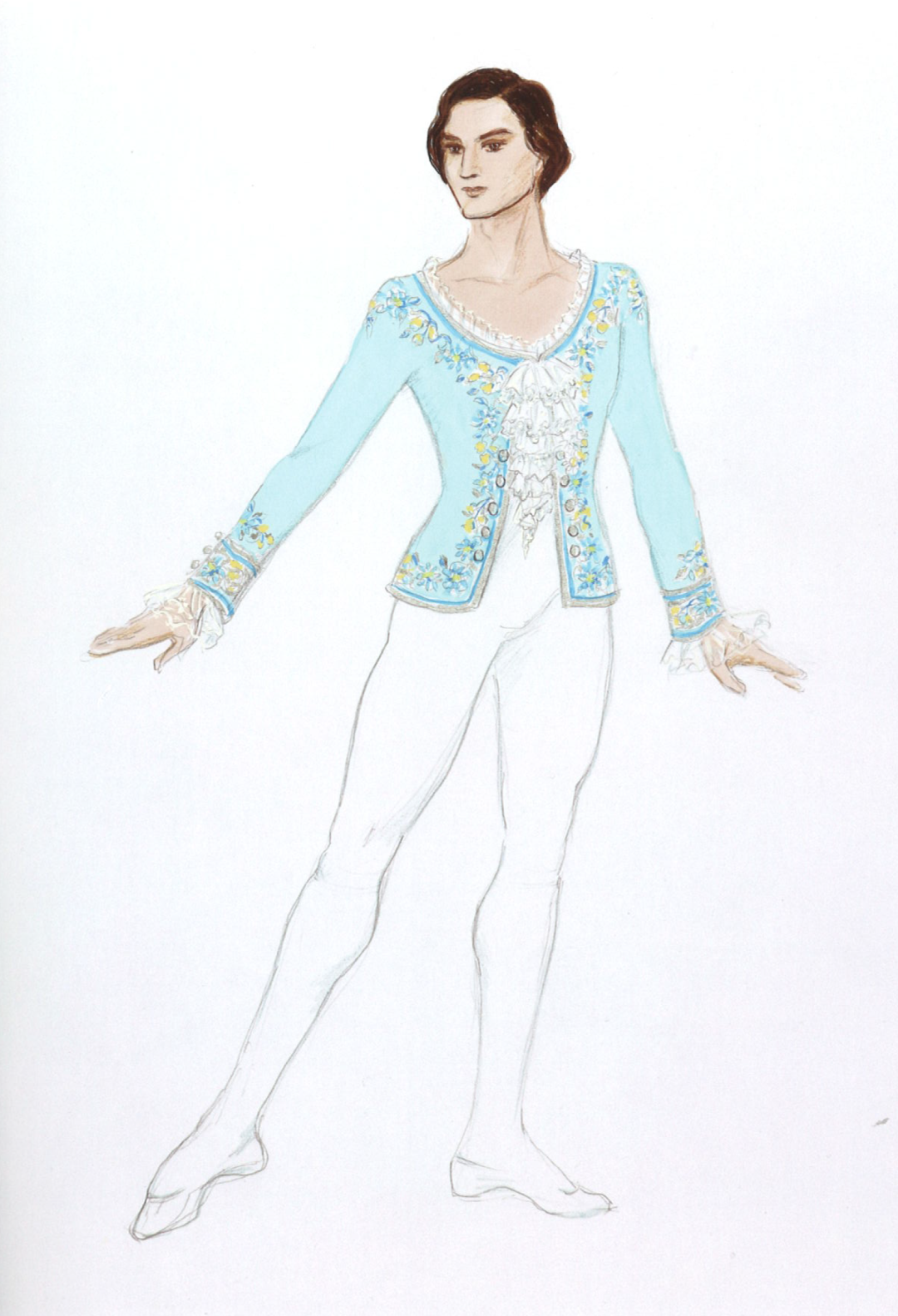

新版《天鹅湖》王子 / 作于1996年

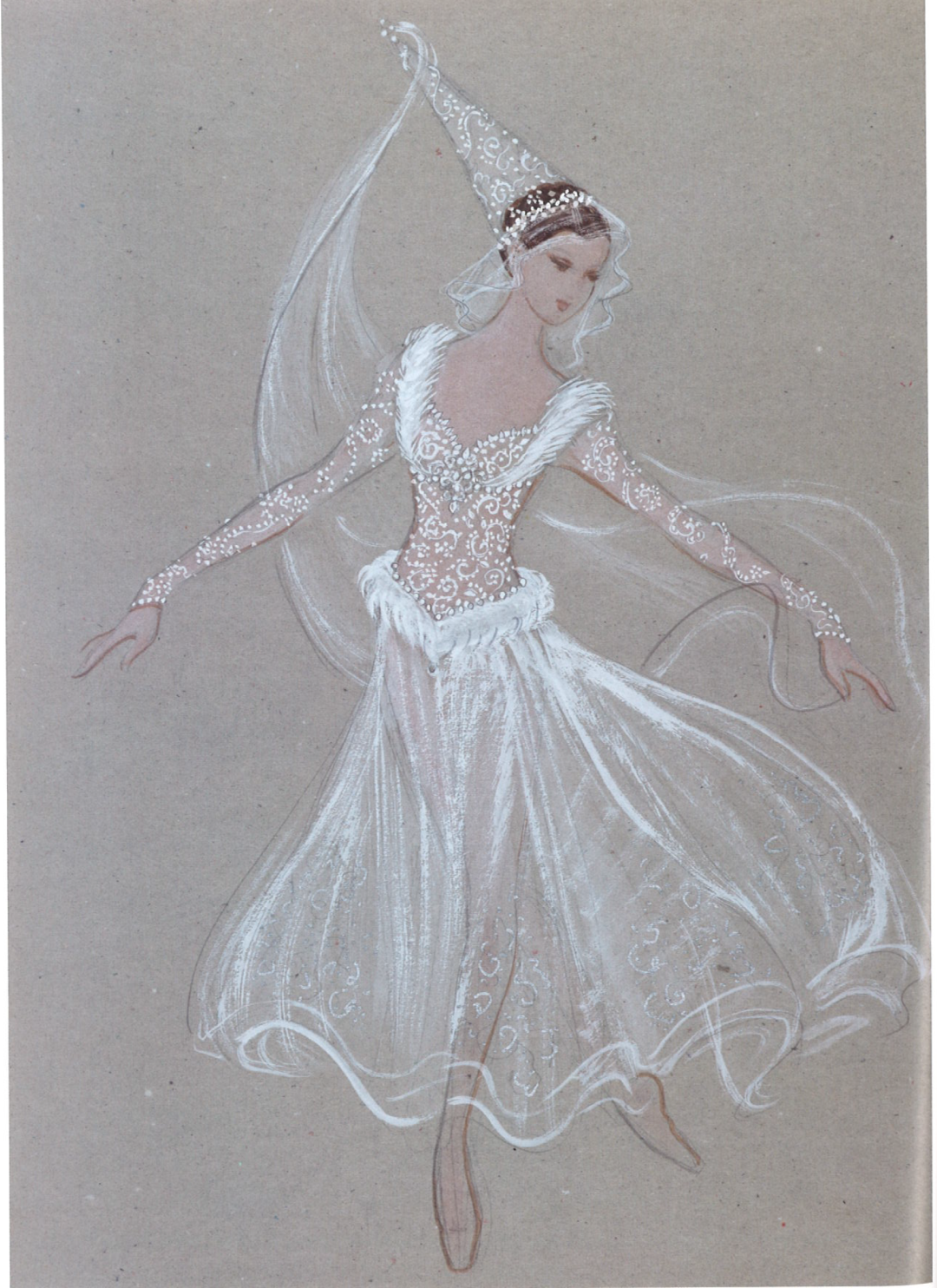

左:新版《天鹅湖》新娘 右:宫廷女宾

作于1996年

左:新版《天鹅湖》女王 右:宫廷人物

作于1996年

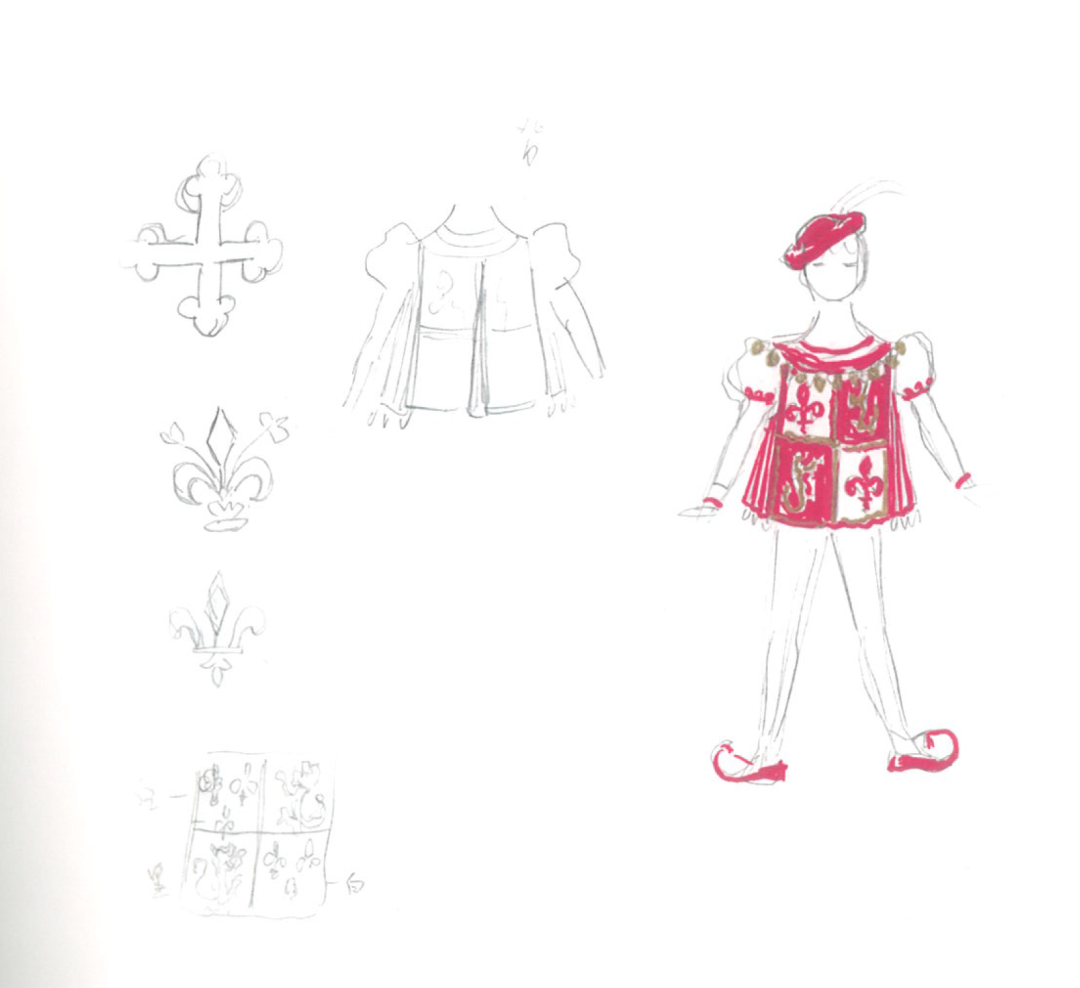

左:新版《天鹅湖》西班牙舞

右:牵纱儿童(草图)

作于1996年

《天鹅湖》剧照

问:确实不容易,跨行业到陌生的领域搞创作,都是靠自己闯荡出来的。有了这次的经历,对之后的设计会很有帮助吧。

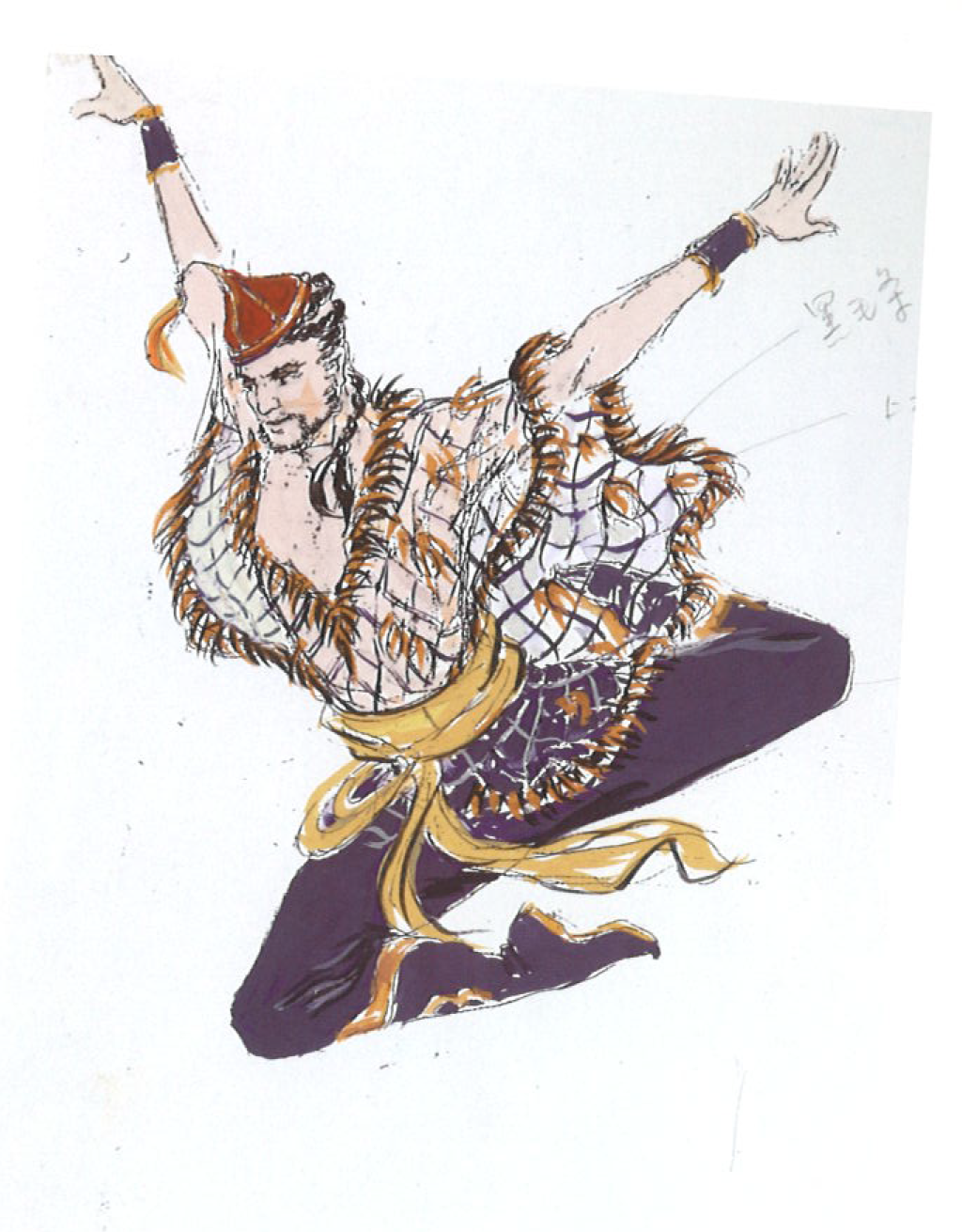

李:之后我又设计古典芭蕾舞剧《海盗》,有了设计《天鹅湖》时的经验,我就大概知道这个路数怎么来了的。我喜欢去北京图书馆找资料,先在脑子里对作品形成整体性的印象,并有意识地抱着“要跟别人不一样”的心态,结合更为复杂细致的情节与背景,从每一处具体的故事内容入手,勾画设计与自然相融的人物造型。这是我和专家的第二个合作,专家看了之后对我表示了肯定,他还特别指着我设计的土耳其士兵的设计图说:“这些土耳其士兵的大帽子设计得很好,占据了舞台足够的空间,本来需要20个士兵来烘托气氛,现在10个就够了。”他还语重心长地跟我说:“设计舞台服装一定要考虑服装与舞台的关系。”那时候我才知道什么叫“舞台空间”(笑)。

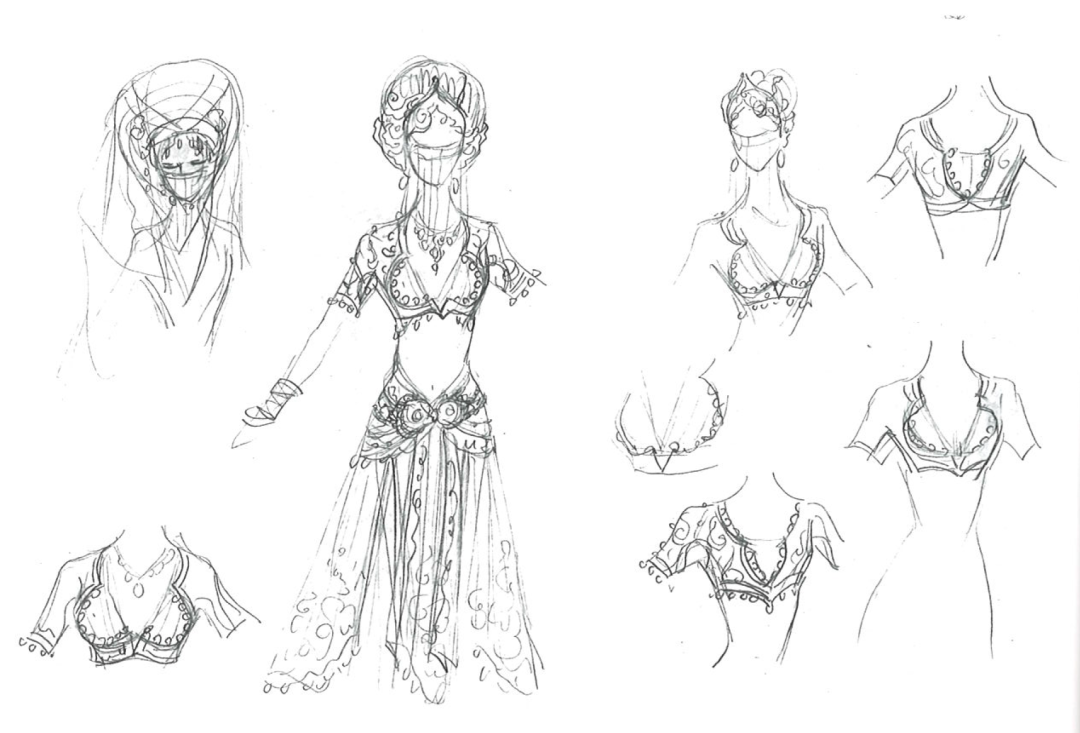

左:《海盗》海盗 右:女主角

作于1959年

左:《海盗》吉普赛人 右:带大帽子的土耳其士兵

作于1959年

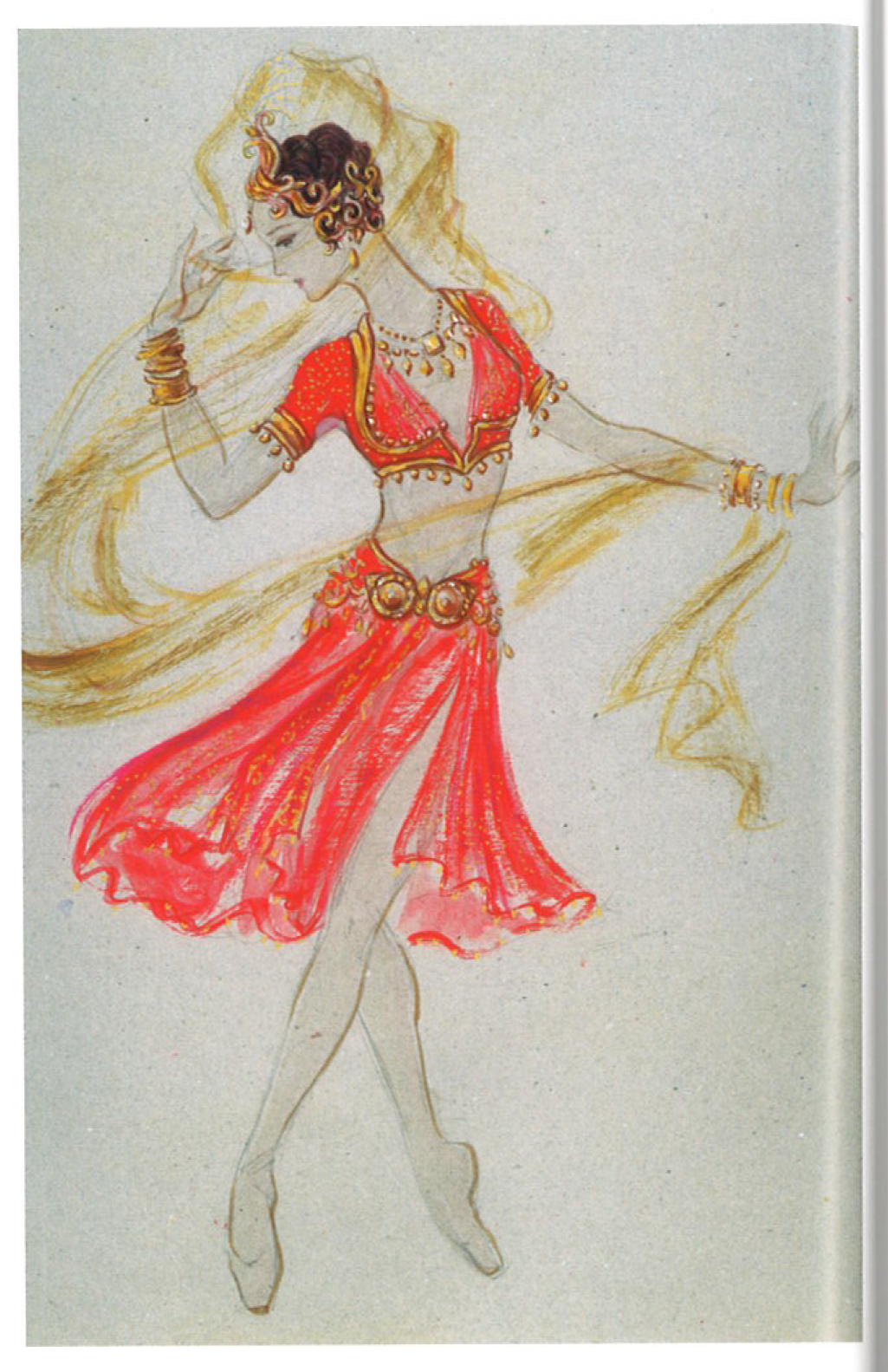

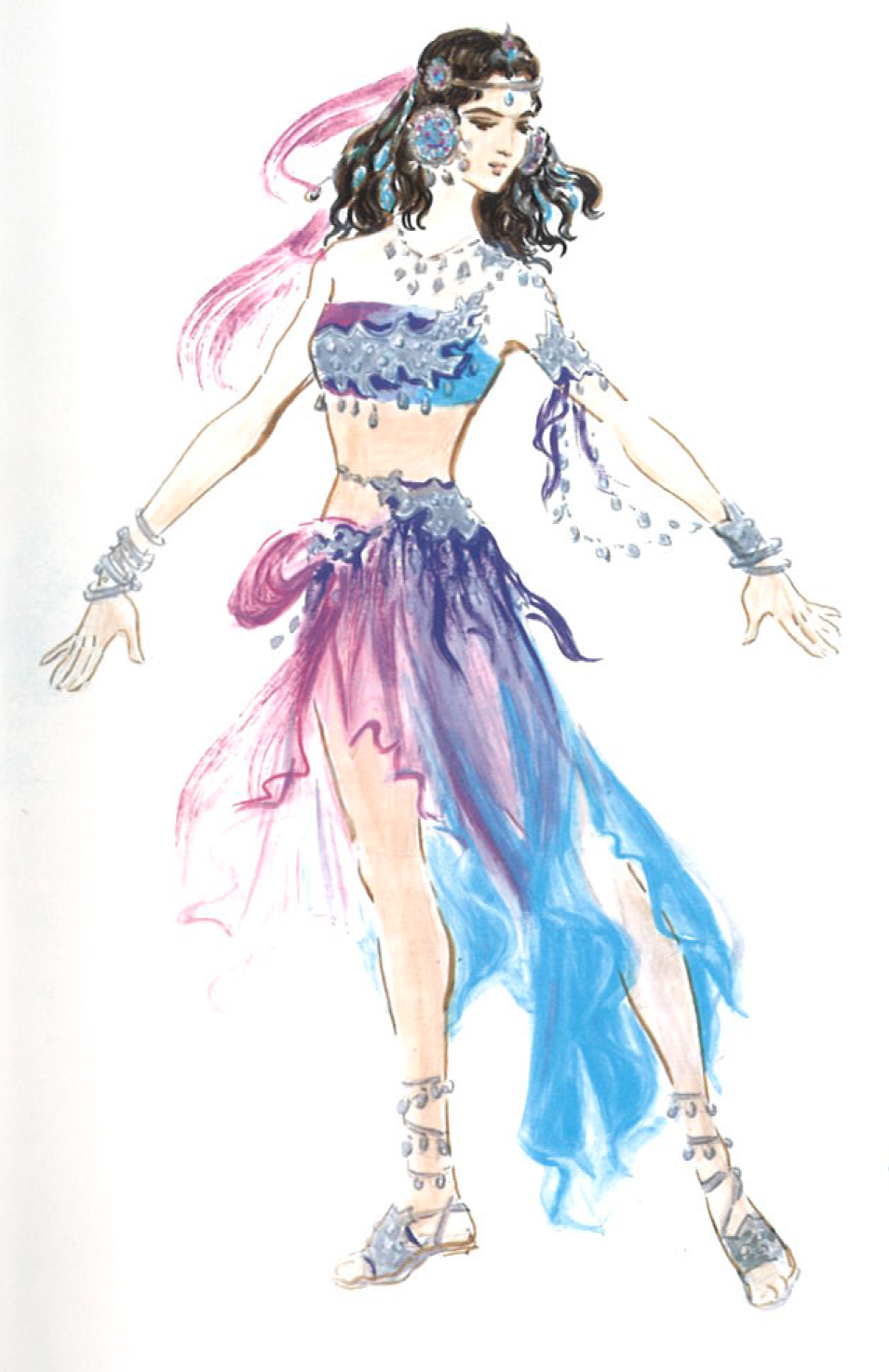

《海盗》女主角舞装 / 作于1959年

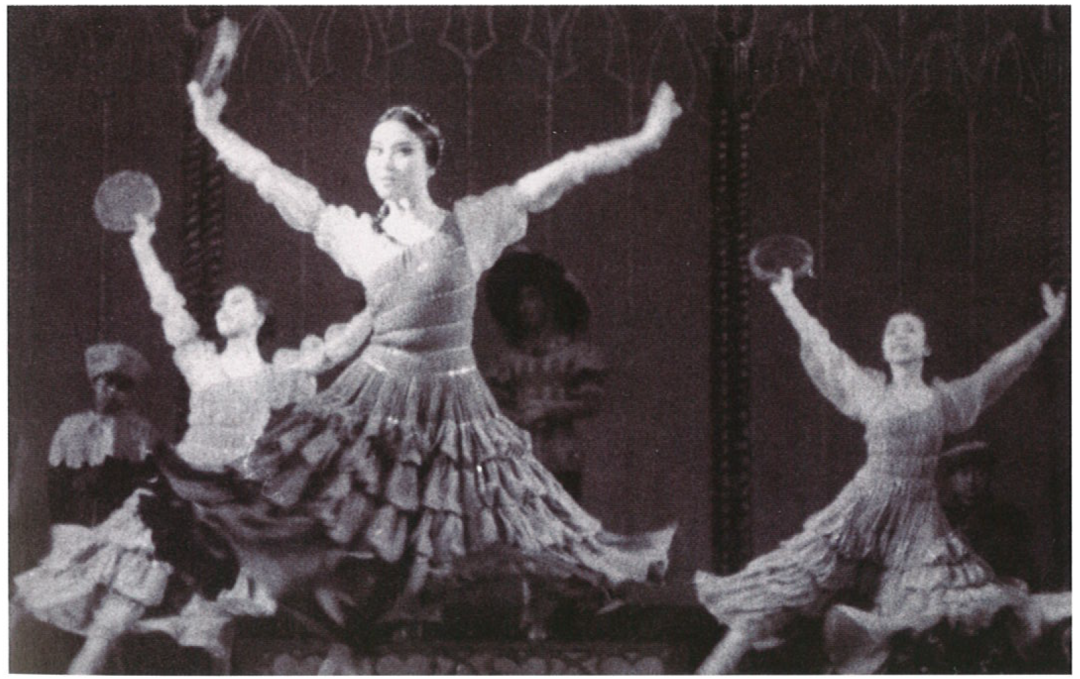

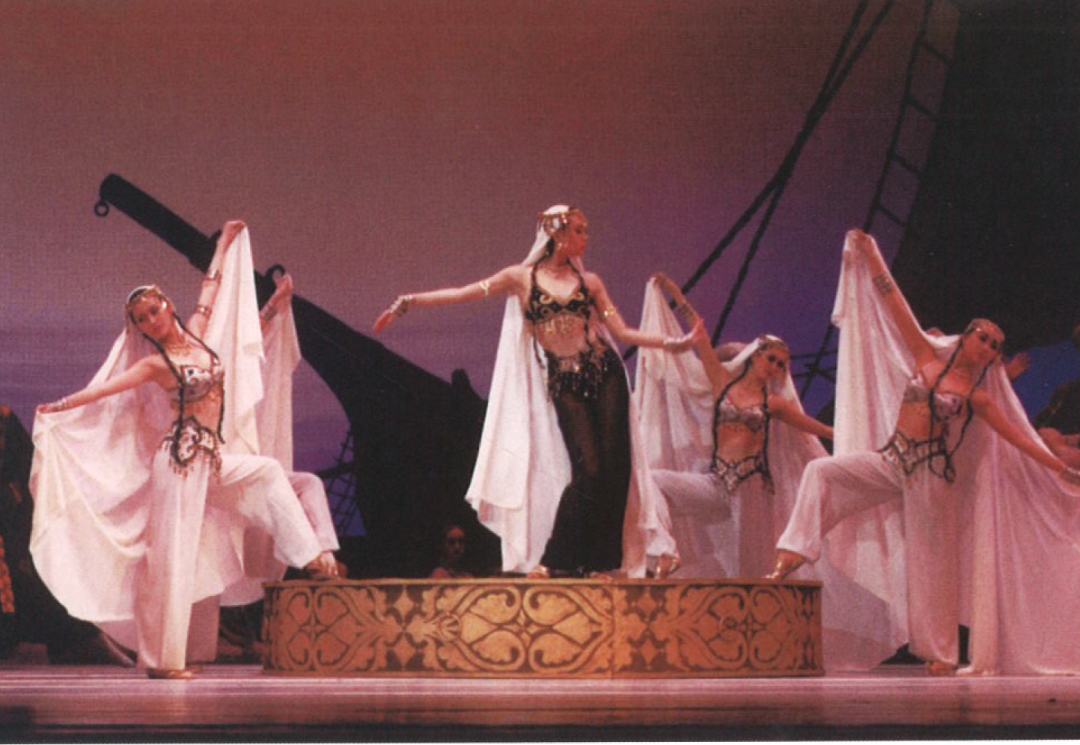

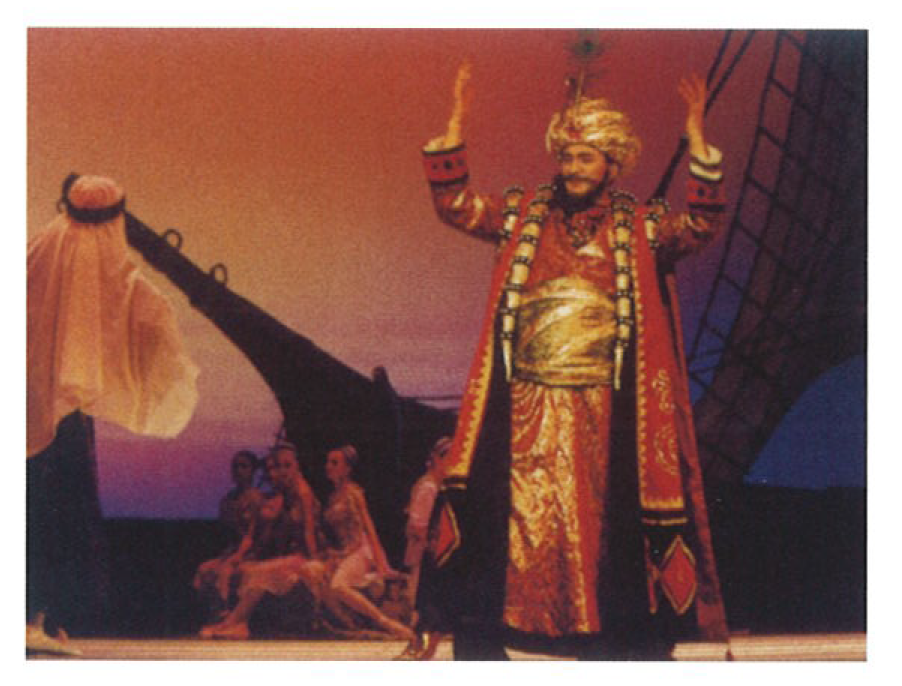

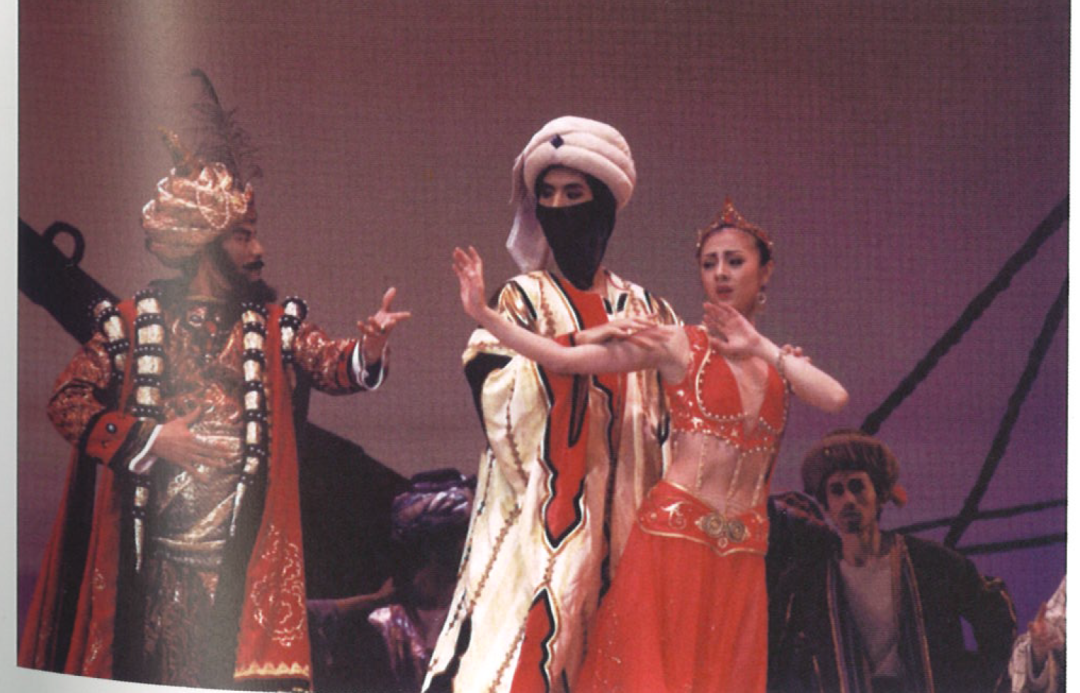

《海盗》剧照

问:那时候舞台美术艺术家除了做戏,有没有其他的活动呢,比如论坛、培训班什么的。

李:因为芭蕾舞是个单独的小剧种,不像其他的舞蹈有很多,论坛、培训班就很少了。

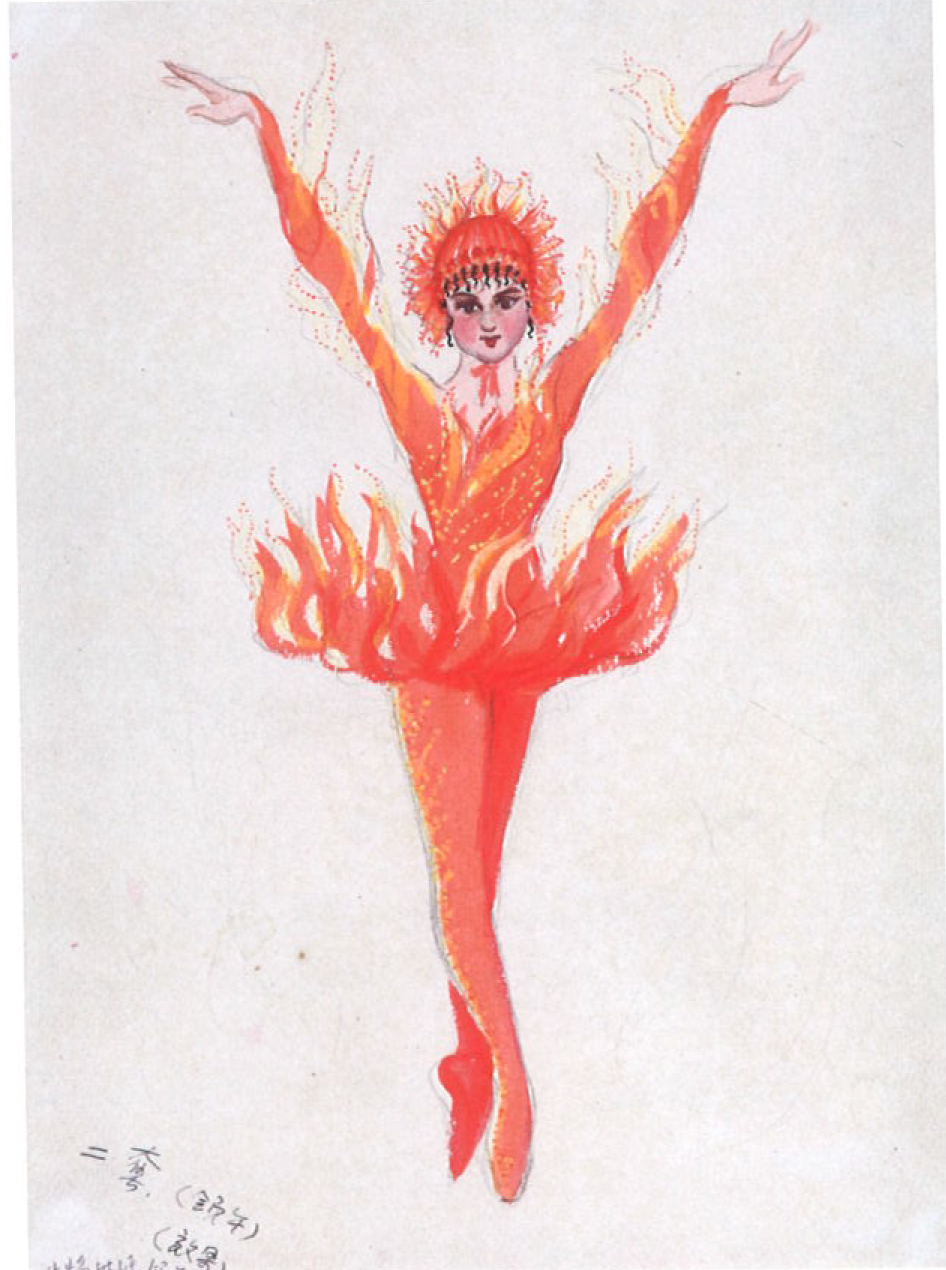

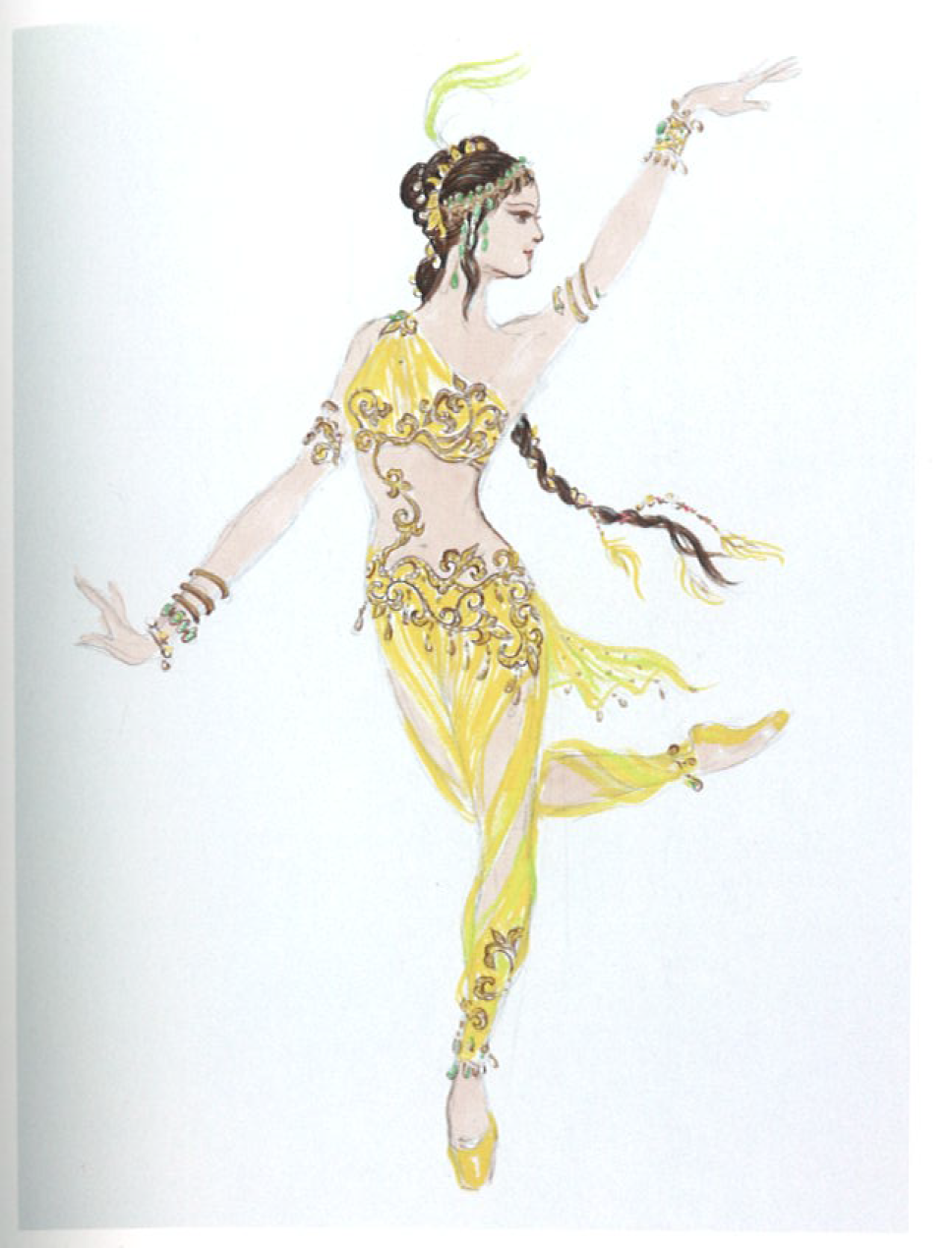

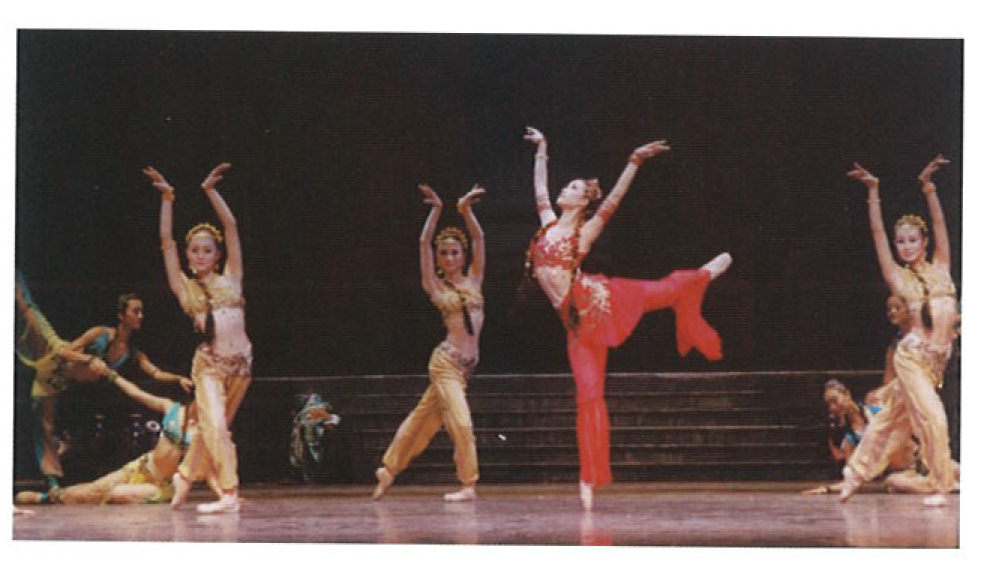

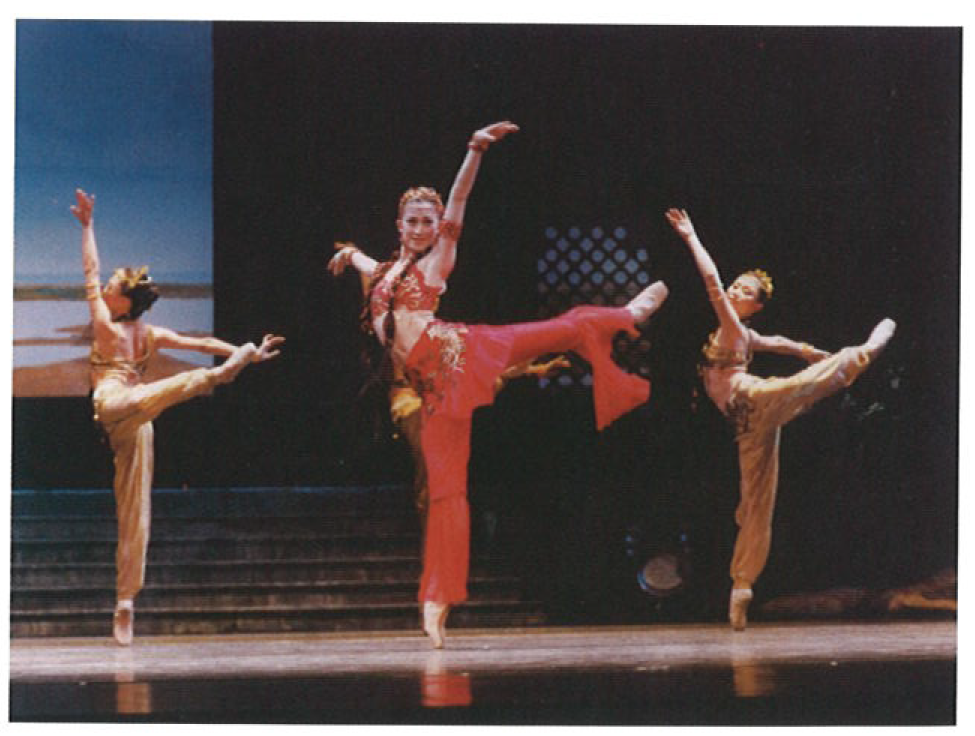

我的作品第一个《天鹅湖》是“哭”出来的,第二个《海盗》受到点夸奖,第三次与苏联专家合作《鱼美人》是在1959年。这部戏还是由古雪夫领衔,集中了多位全国优秀编导集体创作,旨在将中国神话传说与西方芭蕾艺术结合。这部戏的题材我是熟悉的,再加上跟全国的编导都有联系,集思广益,让我发挥了优势,有了很多巧思。

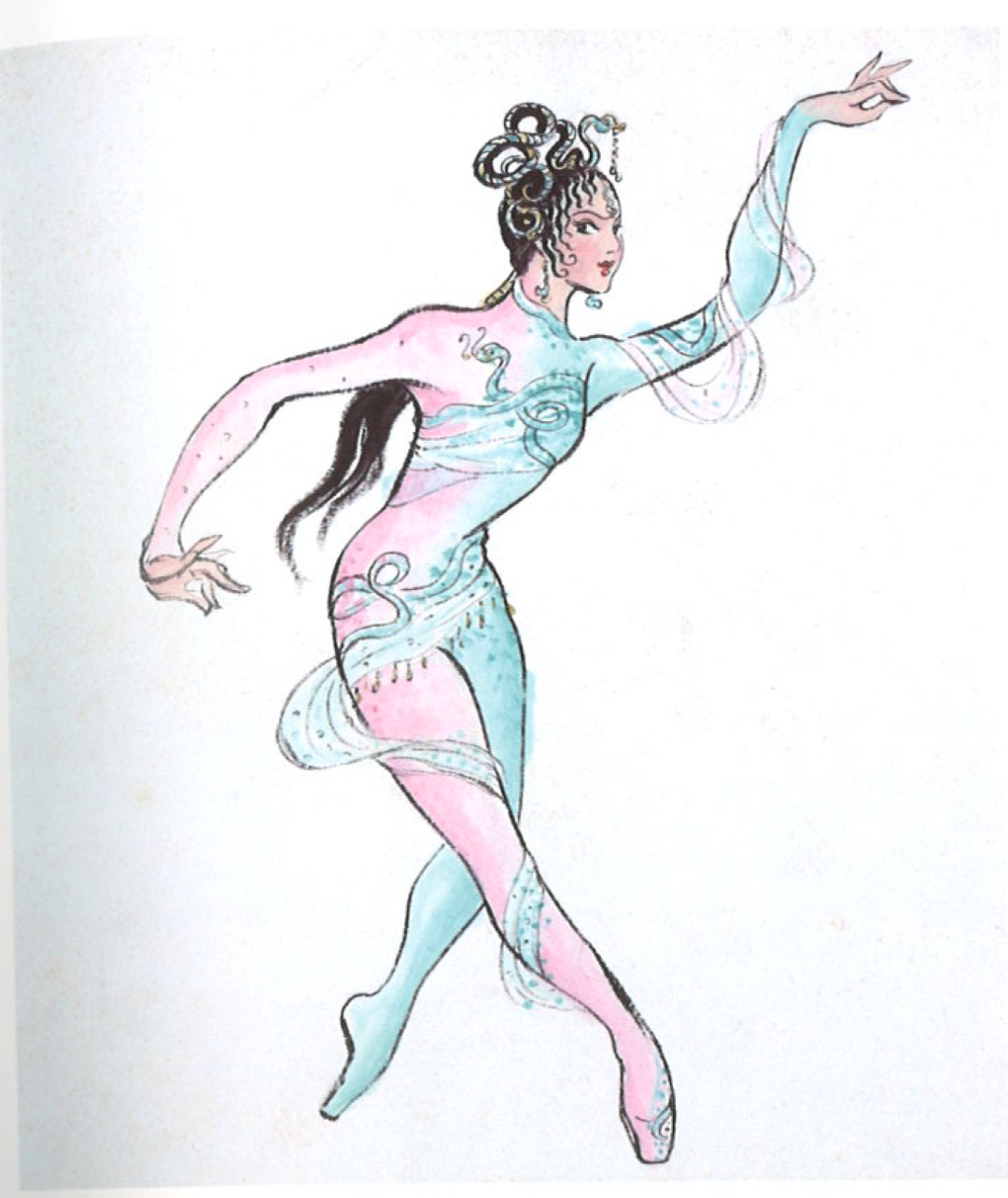

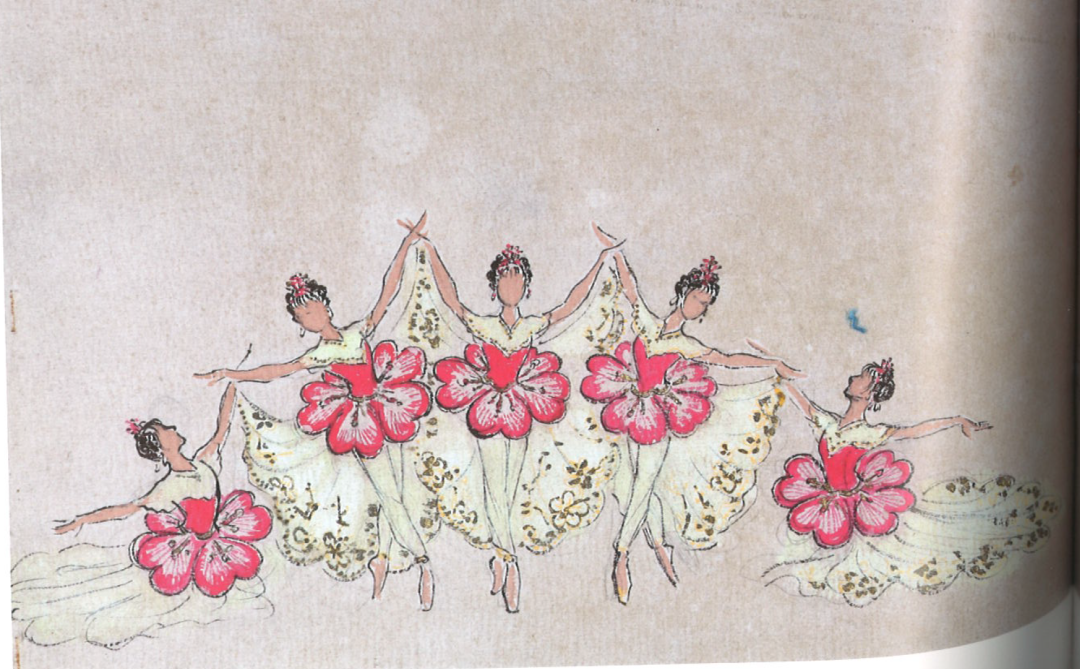

左:《鱼美人》水草舞 右:贝壳舞

作于1959年

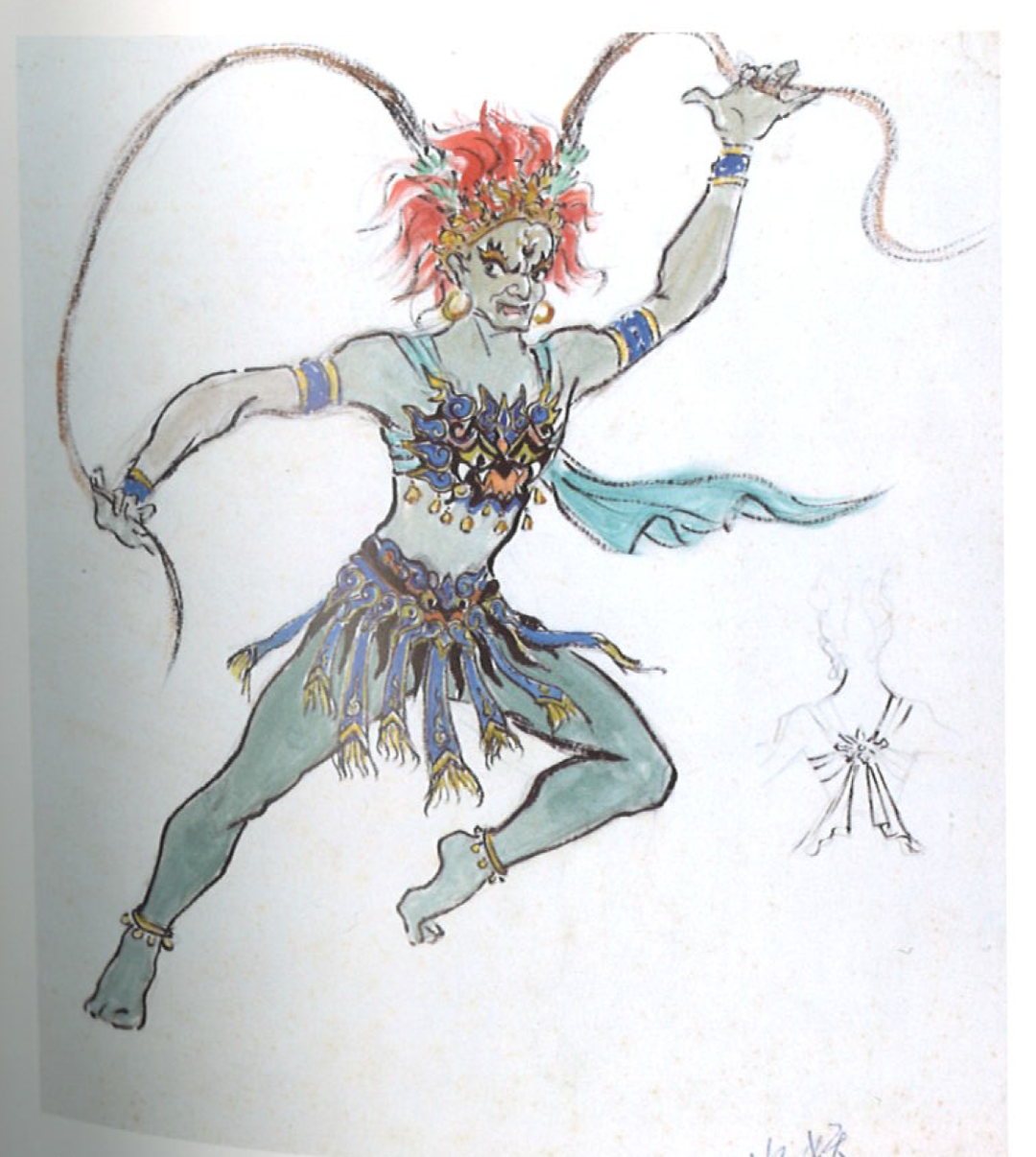

左:《鱼美人》蛇舞 右:山妖

作于1959年

问:您在创作之前会有什么准备工作?

李:之前的经历让我在设计之前养成了一个习惯,就是一有新戏要排,就要去北京图书馆查资料。剧里面有一段水草舞,我去查资料,在我国藏族服饰基础上增添了几分柔美,还将海的元素加到里面。剧中贝壳角色的造型就参考了中国传统戏曲《白蛇传》中的服装。魔王的服装我就将一些代表凶险的象征物加在上面,包括这个翎子,也是在戏曲中借鉴产生的想法。这些形态各异的角色在舞台上一起营造了一个五彩斑斓的海底世界。

左:《鱼美人》女主角 右:武士

作于1959年

李:因为是鱼,所以这里头加上了鱼的元素,比如鱼鳞什么的,还有在发饰上也加上鱼,不过不能太繁复,要点到为止。这些衣服怎么做的我还记得。因为戏剧舞台上,服装不仅是要设计,还需要体现。幸亏我们做成衣的师傅非常能干,叫陈永德,他跟我说过:“只要你画出来,我就能给你裁出来。”我的很多设计作品都是在他的手下成型做出来的,可以说没有他就没有我,因为我根本不会裁剪,到现在也不会。现在我看我们学校的一些学生作品,东西多极了,想象力也多极了,跟我们那时候是没法比的。《鱼美人》“珊瑚舞”的头饰,是用熔化的红色蜡烛滴在铁丝上制成的,而演员手上戴着的尖尖的长指甲则是用罐头盒的铁皮变废为宝做的。这个戏演出之后,当时全国都来学这个舞蹈,因为它短小精悍,头饰也很漂亮。

《鱼美人》最后一场戏是表现鱼美人和猎人的结合,为表现这个场面,我从“伞”的造型中获得了灵感。伞在未撑开时图样是看不清的,呈锥形,然后慢慢撑开变成圆,图案便完全展现出来。后来我又在裙面上做文章,当时学院的学生也参与其中,大家在剧场里面把裙面铺开一起描画。最后舞台演出,苏联专家对我表达了称赞。从这三部戏,专家对我的评价一次次提高,也让我看到我的服装设计能力的步步提升。

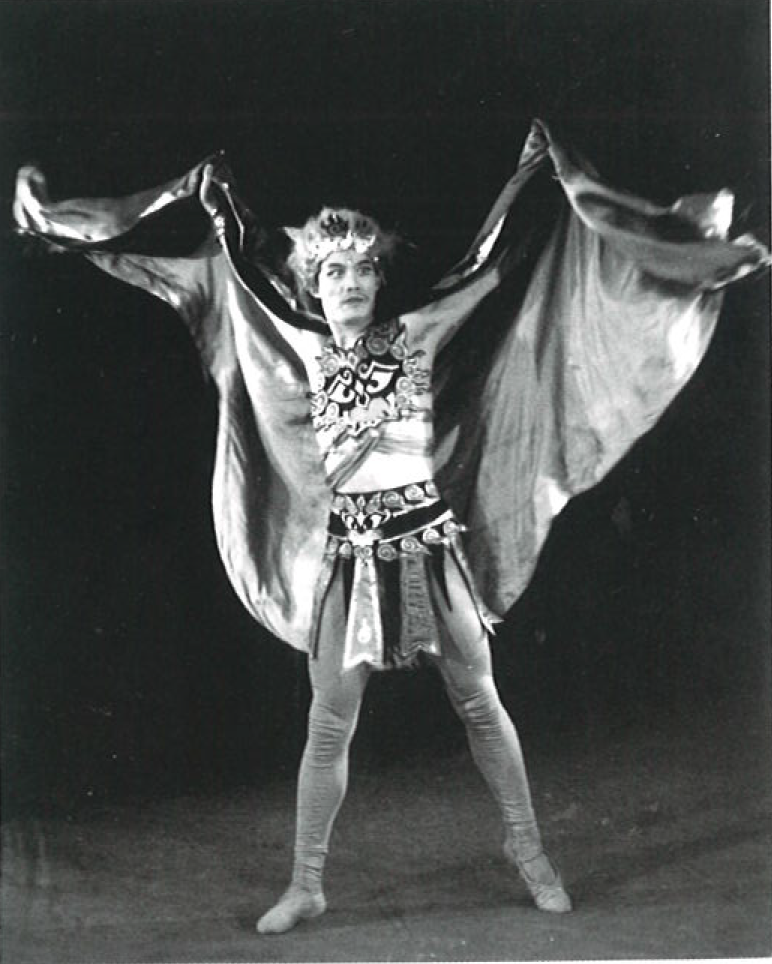

《鱼美人》剧照

问:那20世纪60年代苏联专家撤走后,中央芭蕾团开始依靠自己的团队独立摸索创作中国芭蕾舞作品,这时期您的创作作品有什么特点呢?

李:苏联专家走了之后,我又先后设计了《草原儿女》、《骄杨》、《卖火柴的小女孩》、《祝福》等具有鲜明中国特色和时代烙印的芭蕾舞服饰。

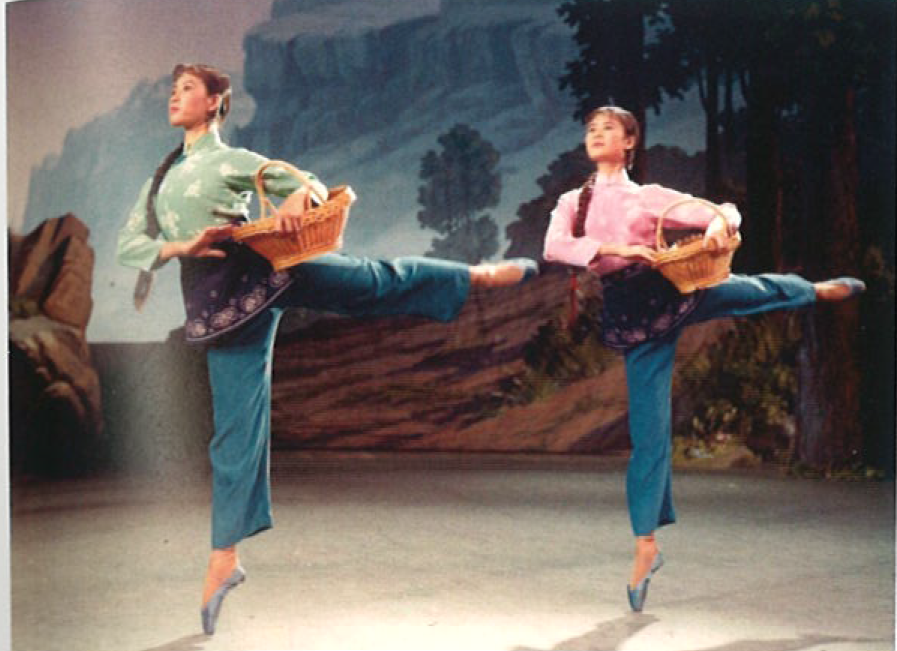

《草原儿女》/ 作于1972年

《草原儿女》剧照

《骄杨》剧照

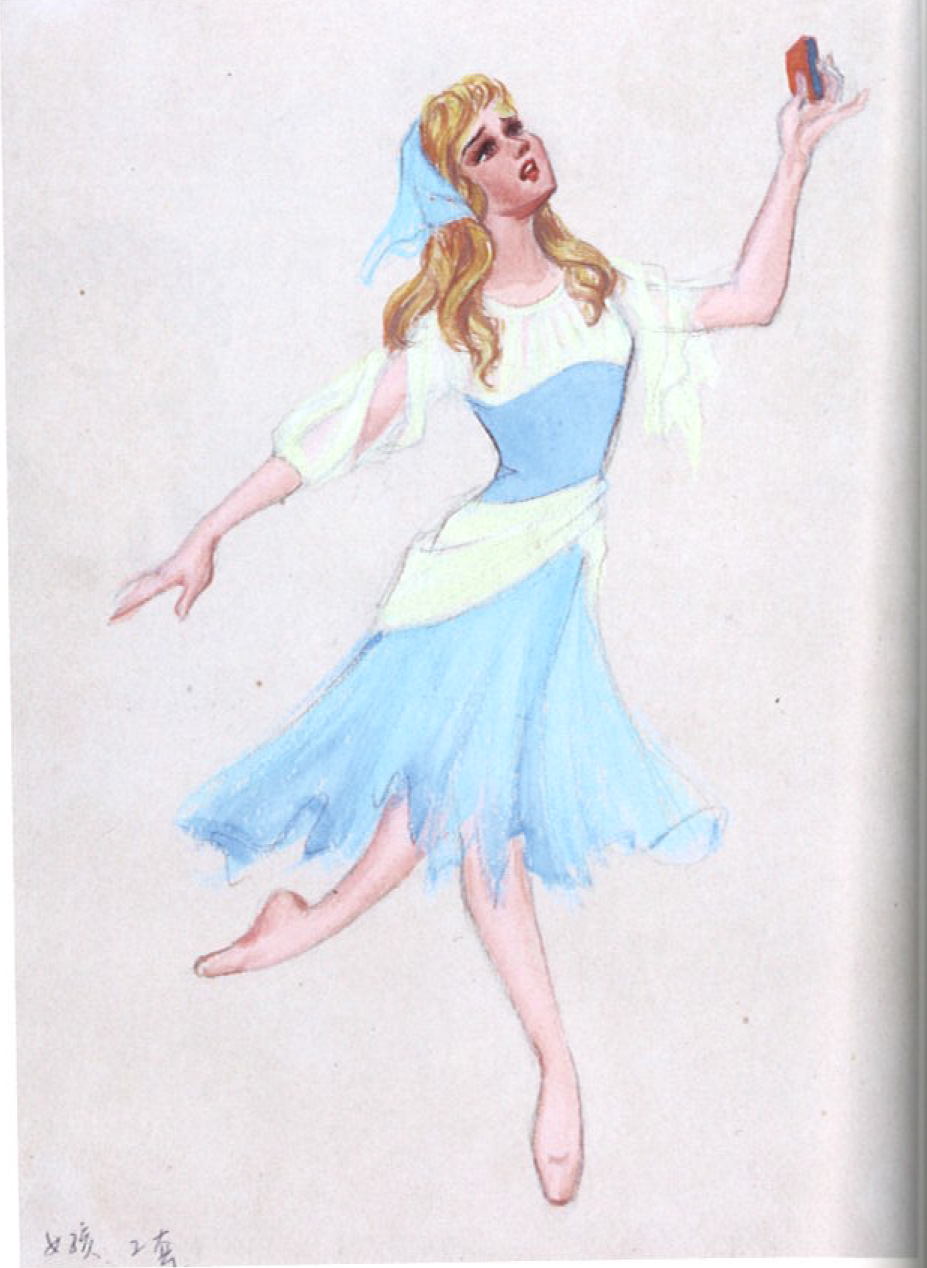

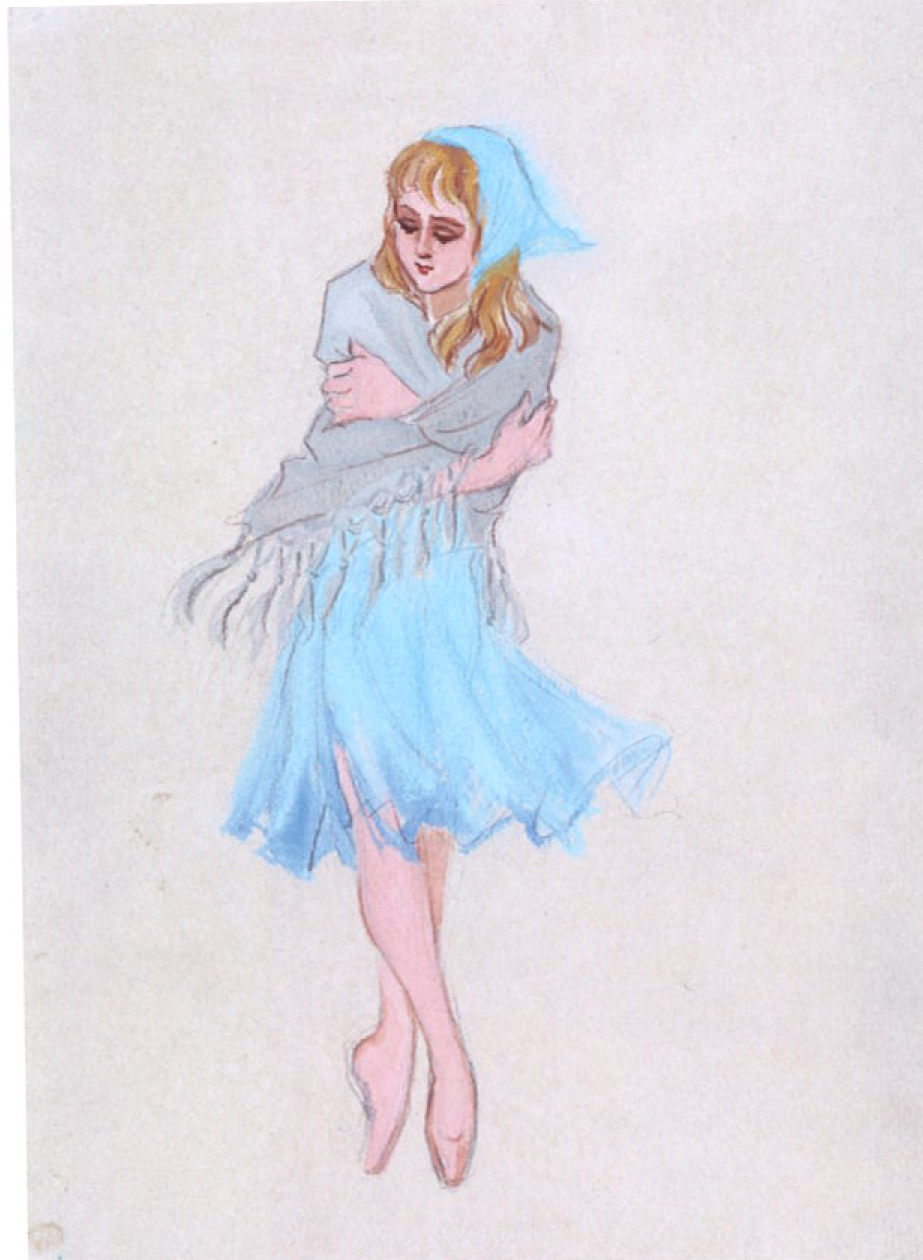

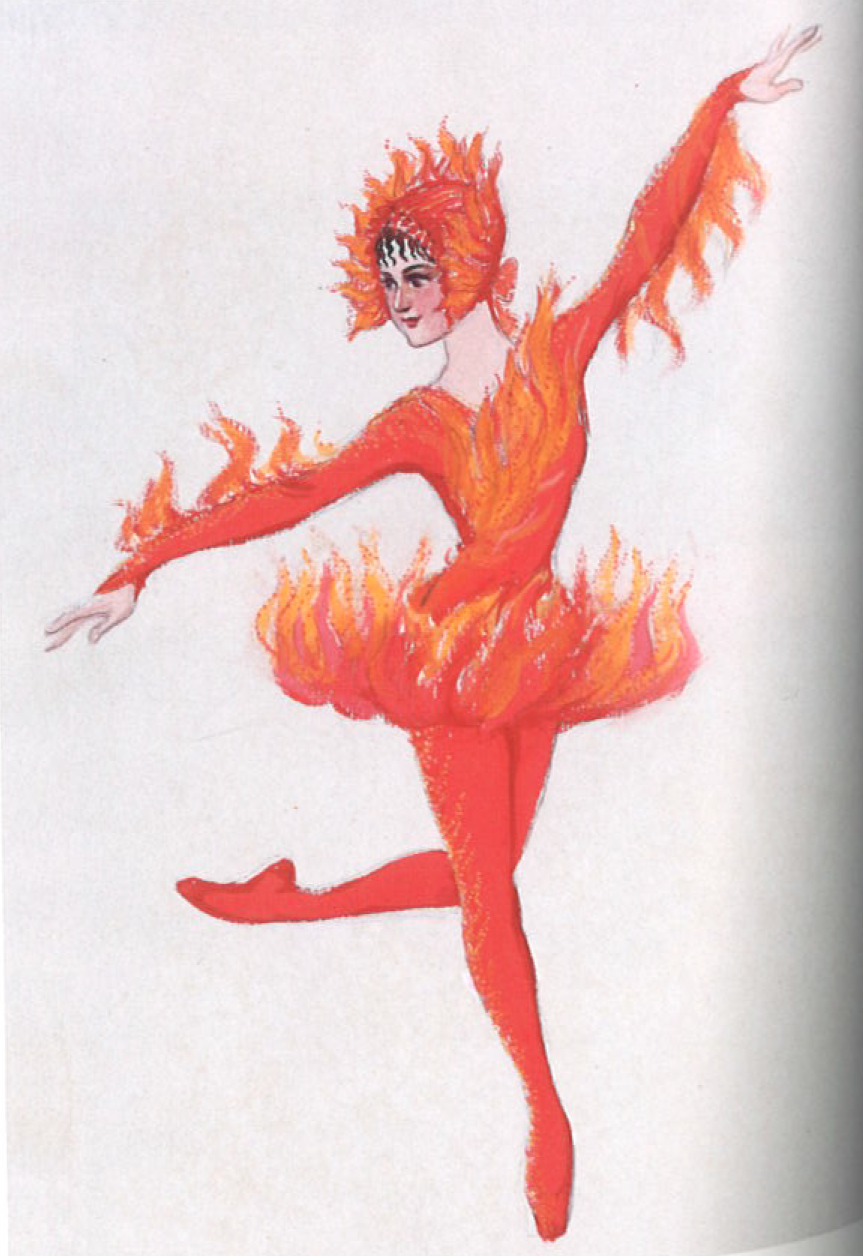

《卖火柴的小女孩》 / 作于1978年

《卖火柴的小女孩》剧照

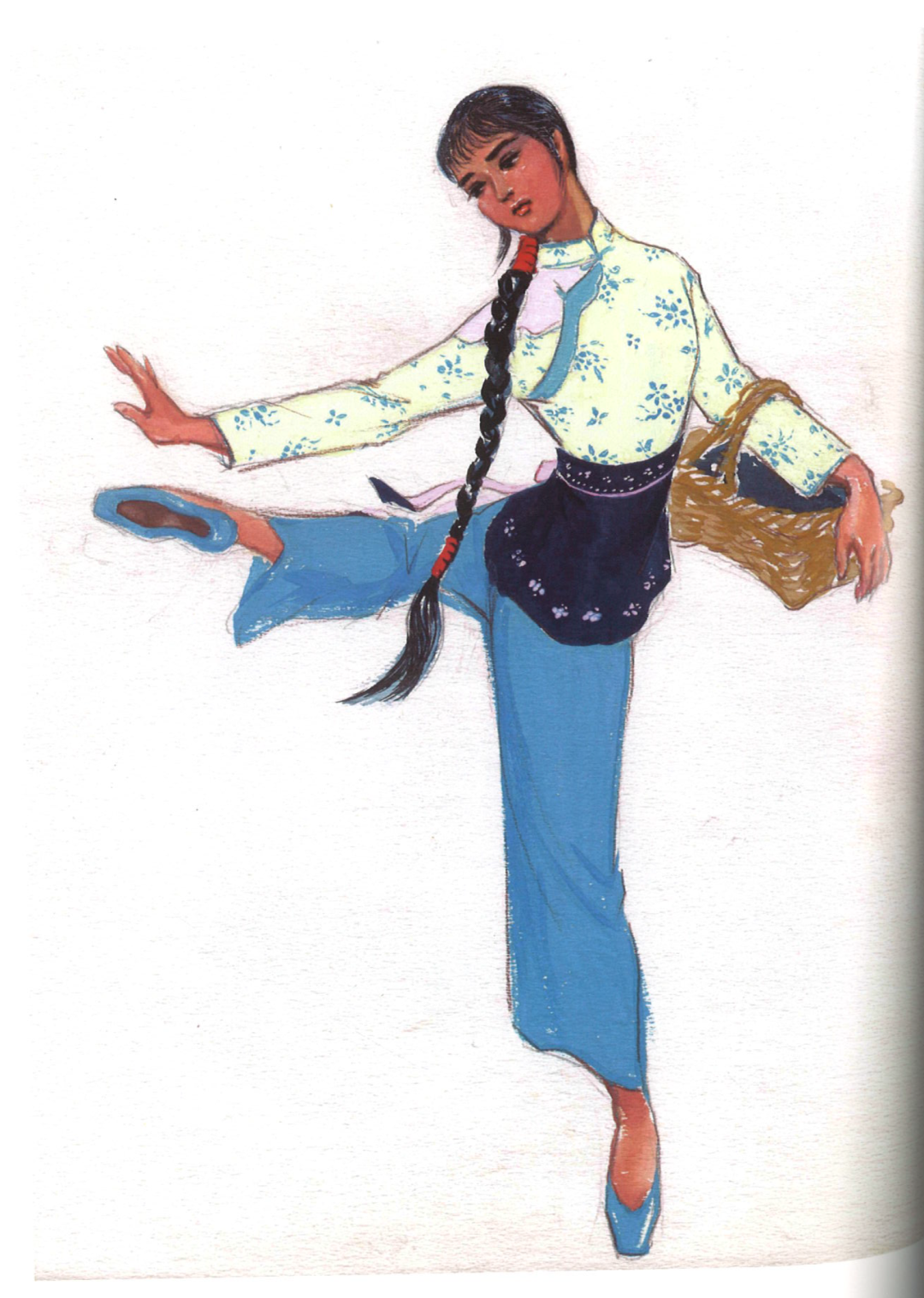

李:艺术来源于生活,20世纪70年代和80年代设计《沂蒙颂》和《祝福》时,我就跟着中芭剧组编创人员和演员分别到山东临沂和苏杭一代采风、体验生活,获得了很多创作灵感,斜襟小褂、阔腿布裤以及众乡亲的装扮,都展现出革命老区人民质朴纯真的本色。

《沂蒙颂》 / 作于1973年

《沂蒙颂》剧照

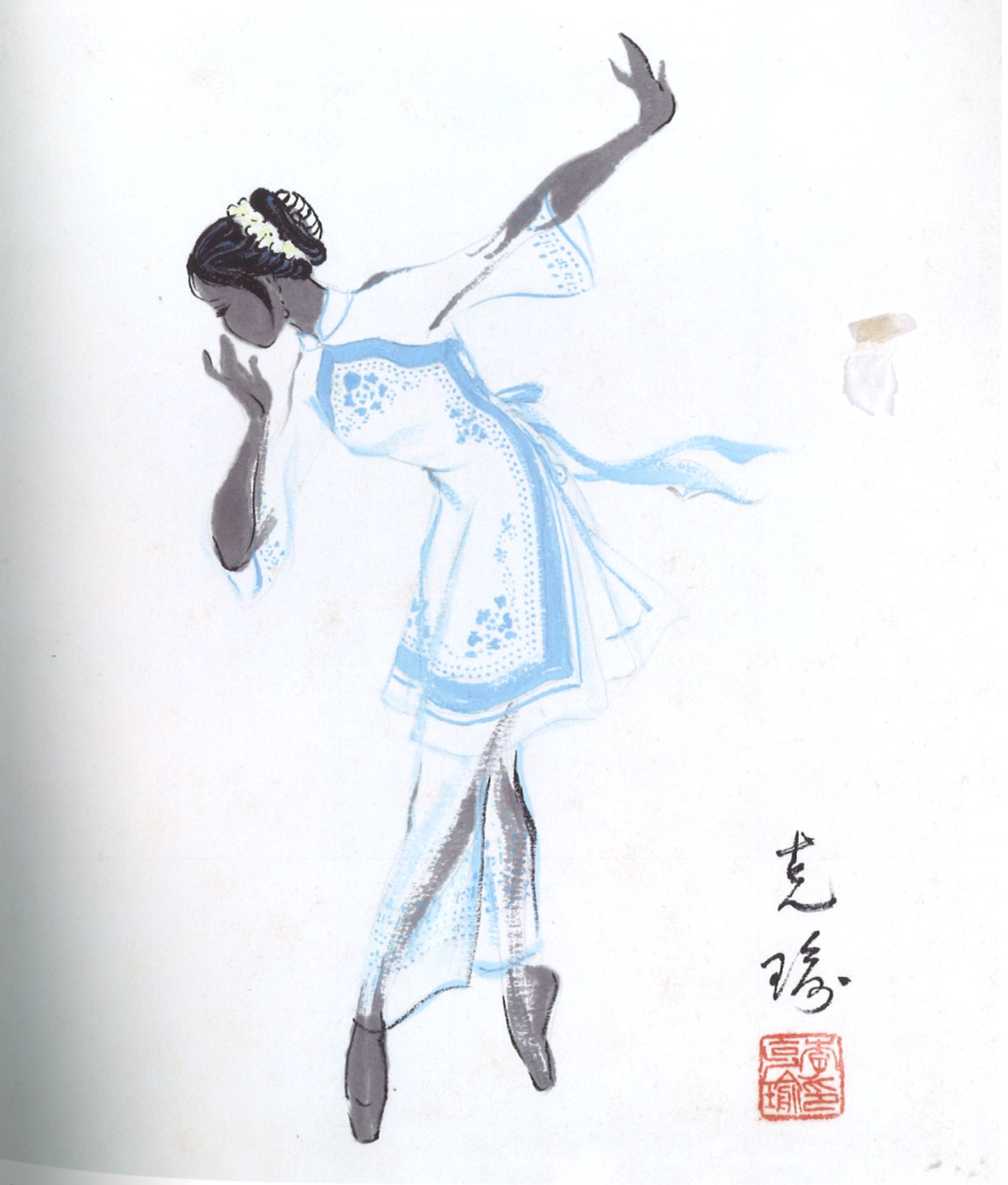

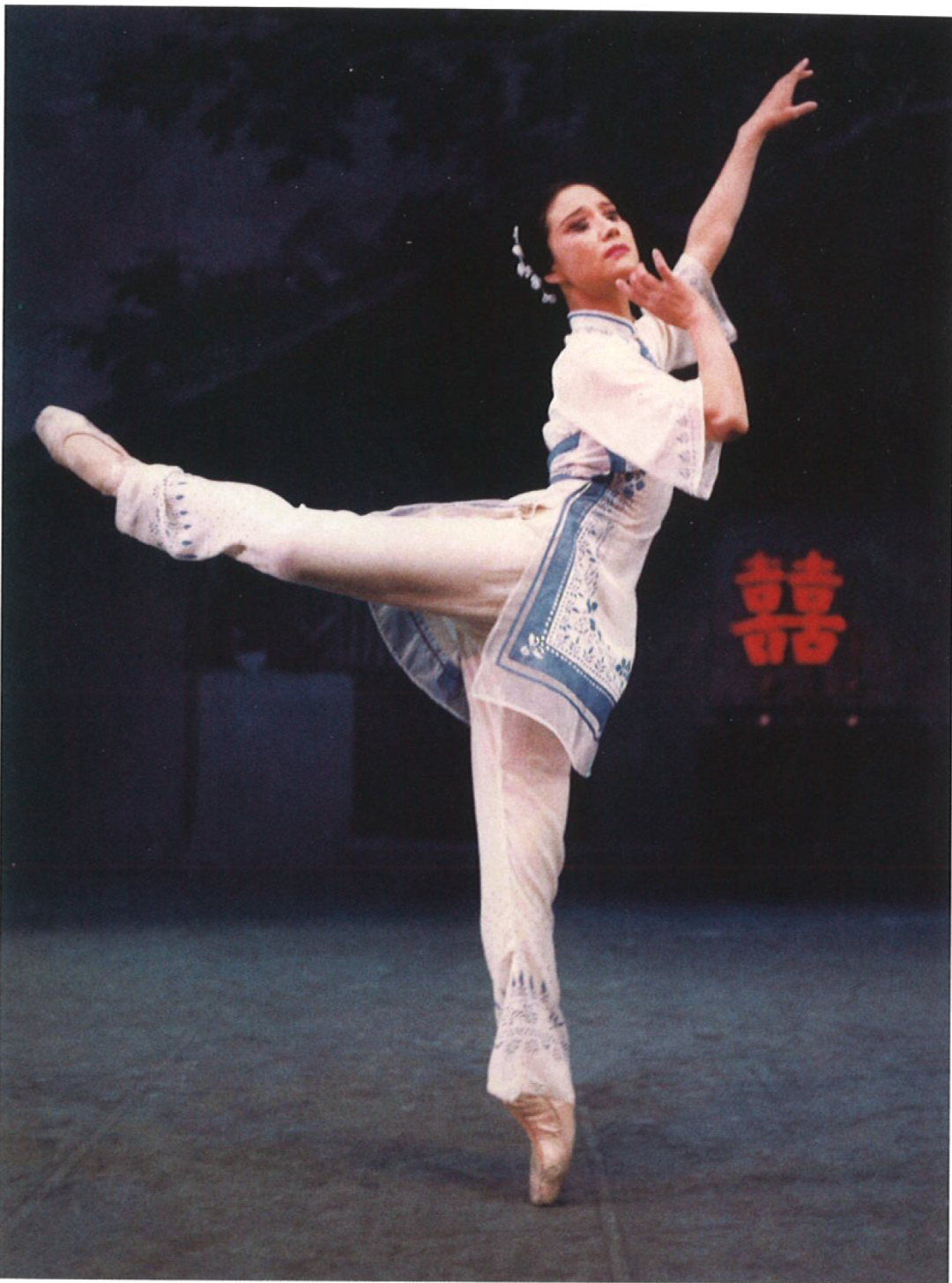

李:制作《祝福》时,我们到了南方去,我在服装设计上用了蓝印花布,体现南方的特点,流露出清丽婉约的江南风韵。但是毕竟是芭蕾舞剧,怎么体现它的特点呢?我就在蓝印花布的周边加了一圈纱,增加了芭蕾舞的韵味。

《祝福》 / 作于1980年

《祝福》剧照

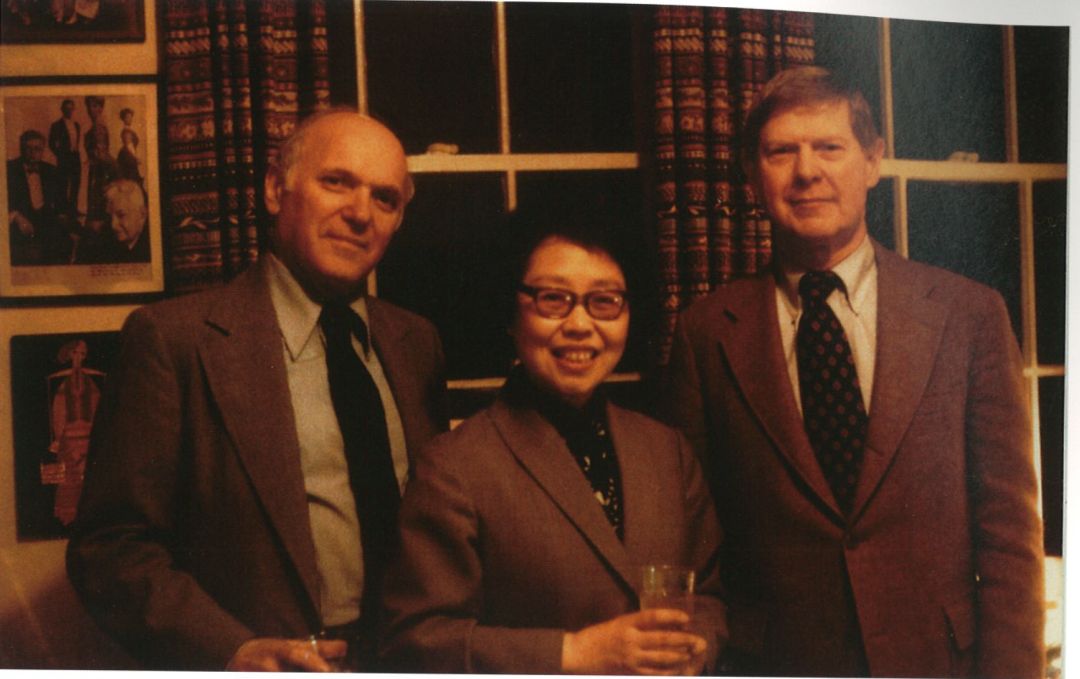

问:您去美国交流的时候情况怎么样呢?

李:1981年,我和我老伴儿茅沅应“中美文化交流中心”邀请赴美访问,去了十个城市、十所高校。那是我第一次出国,真是开了眼界。在大学里,我把自己的作品带过去讲,他们把他们的精品给我看,互相交流。在美国的大都会剧场里,我们看演出,我发现他们去看戏是要穿礼服的,很是华丽。我拿着笔画,既画台上的人,又画台下的人,根本画不过来。

1981年李克瑜赴美讲学

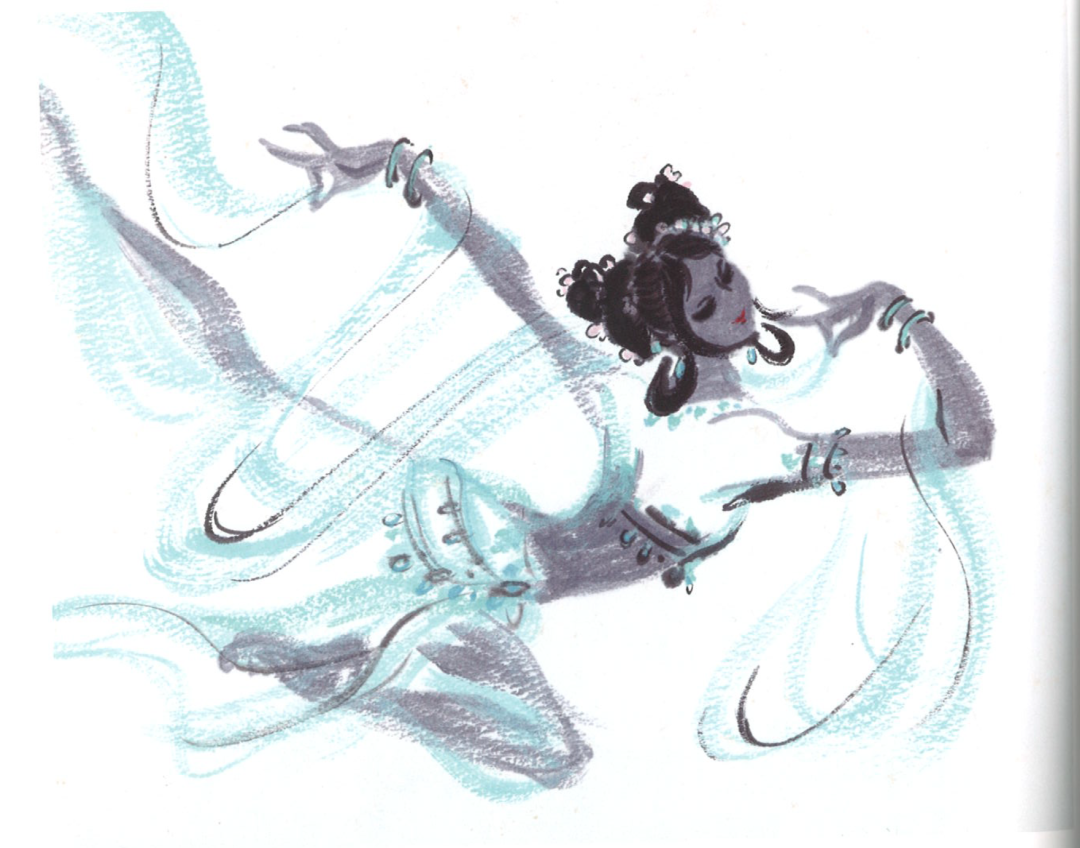

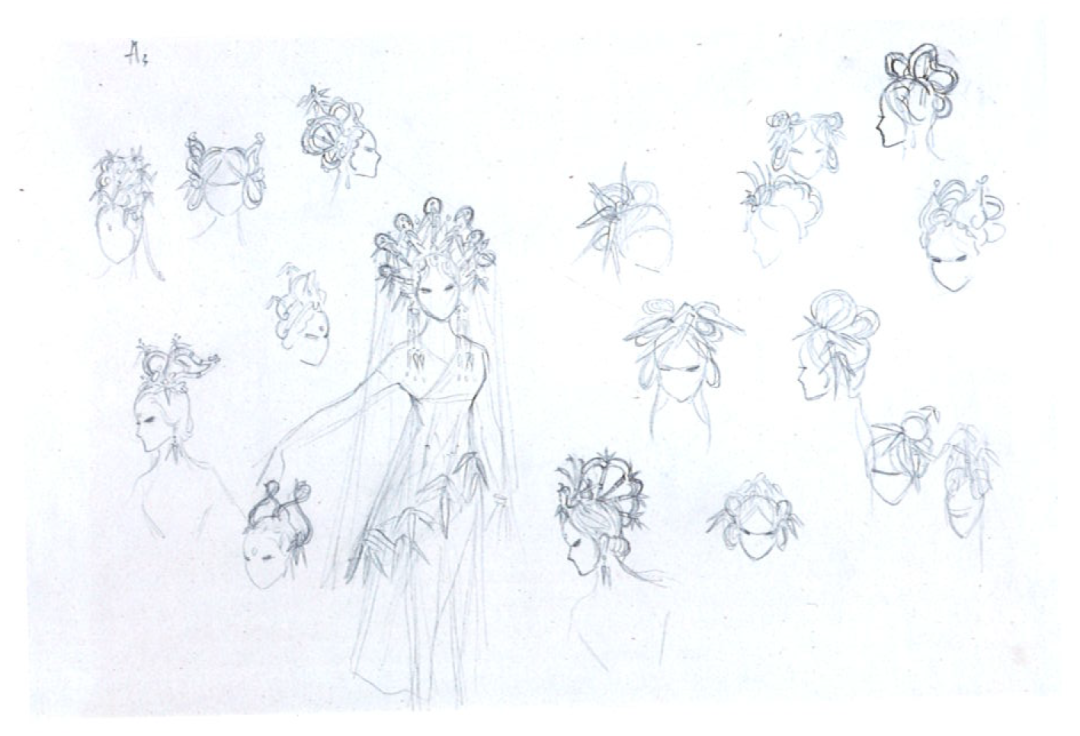

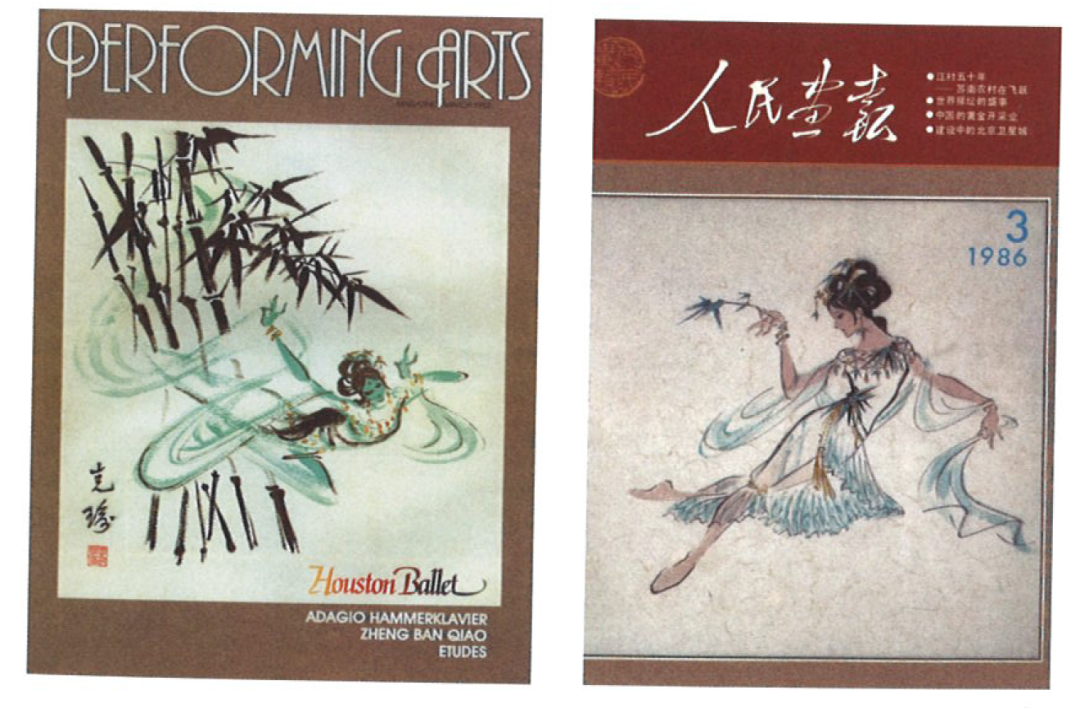

李:后来我们去了休斯顿,有个编导叫本·史蒂文森(Benjamin Stevenson),他到中国来过,我们相熟地很快,他说要不要我们一起合作一个作品,所以我、我老伴儿和他就一起创作了一个剧本《梦竹》。以郑板桥为主角,以“四十年来画竹枝,日间挥写夜间思”为灵感素材,讲述郑板桥在一个月夜里在竹林里散步,后来睡去了,和梦中的朋友一起跳舞,然后从月亮上下来一个竹仙,郑板桥就在梦中与翩翩飞临的竹仙相会。最后和竹仙跳完舞,人四处散了,郑板桥醒过来,手上还握着一根竹子。排出来后,这部戏在休斯顿演出,挺受欢迎,还得奖了。这部戏费了我很多心思,仅仅是竹仙头上的发髻就画了有20种式样。

《梦竹》 / 作于1982年

《梦竹》发饰设计草图 / 作于1982年

《梦竹》作品刊登

《梦竹》剧照

李:后来史蒂文森又和我合作了《小仙女》和《泪泉》,我为这两部戏做了服装设计。从那个时候开始,我就想着把中国的元素用进去,因为我那次到美国,我发现中国元素的独特性,洋的元素多得很,你使用一些中国元素,他们都会另眼相看。所以我就将中国的水袖、图案、头饰加到创作里。

左:《泪泉》女主角 右:《泪泉》男主角

作于2002年

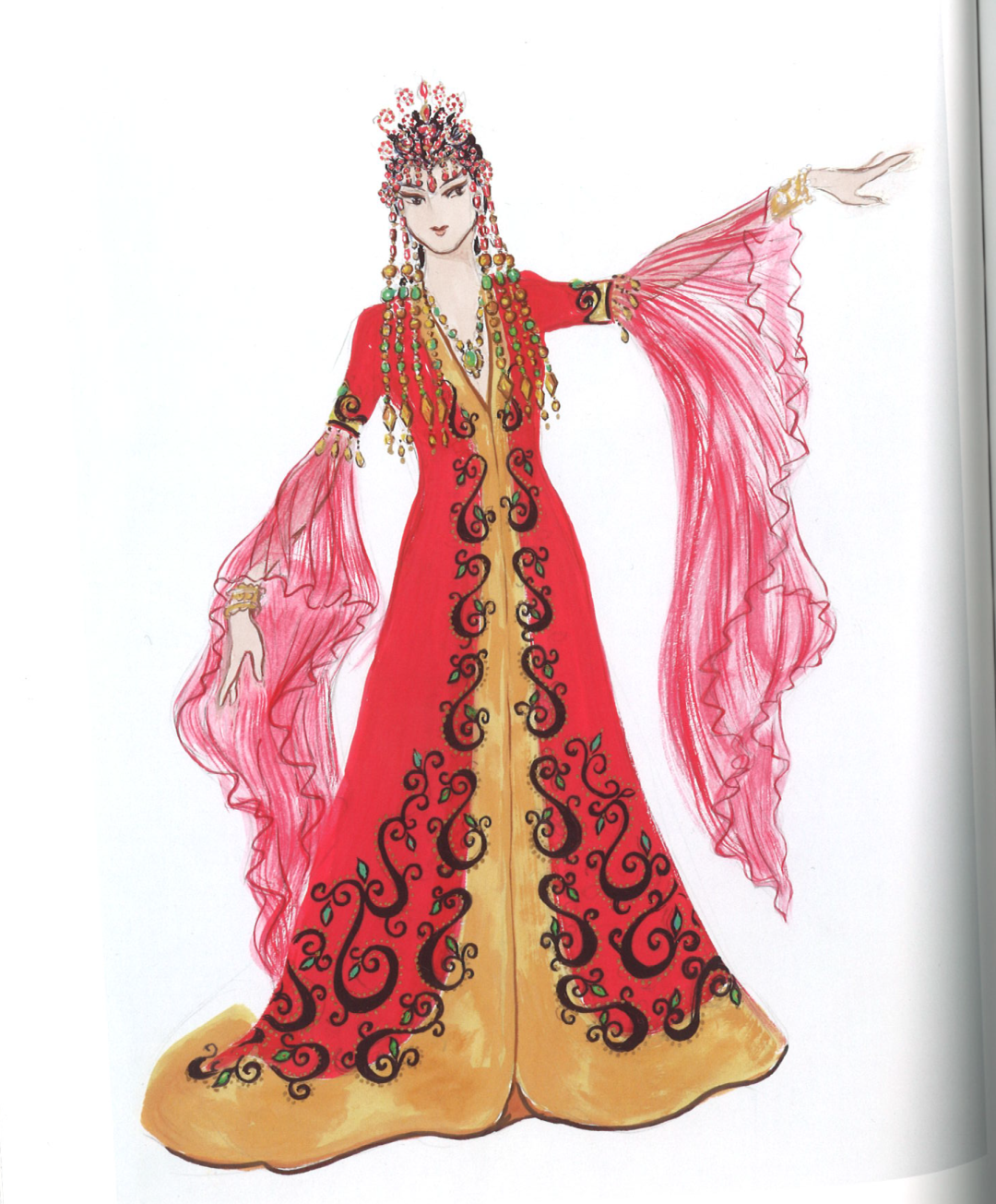

《泪泉》妻妾 / 作于2002年

《泪泉》鞑靼兵 / 作于2002年

《泪泉》剧照

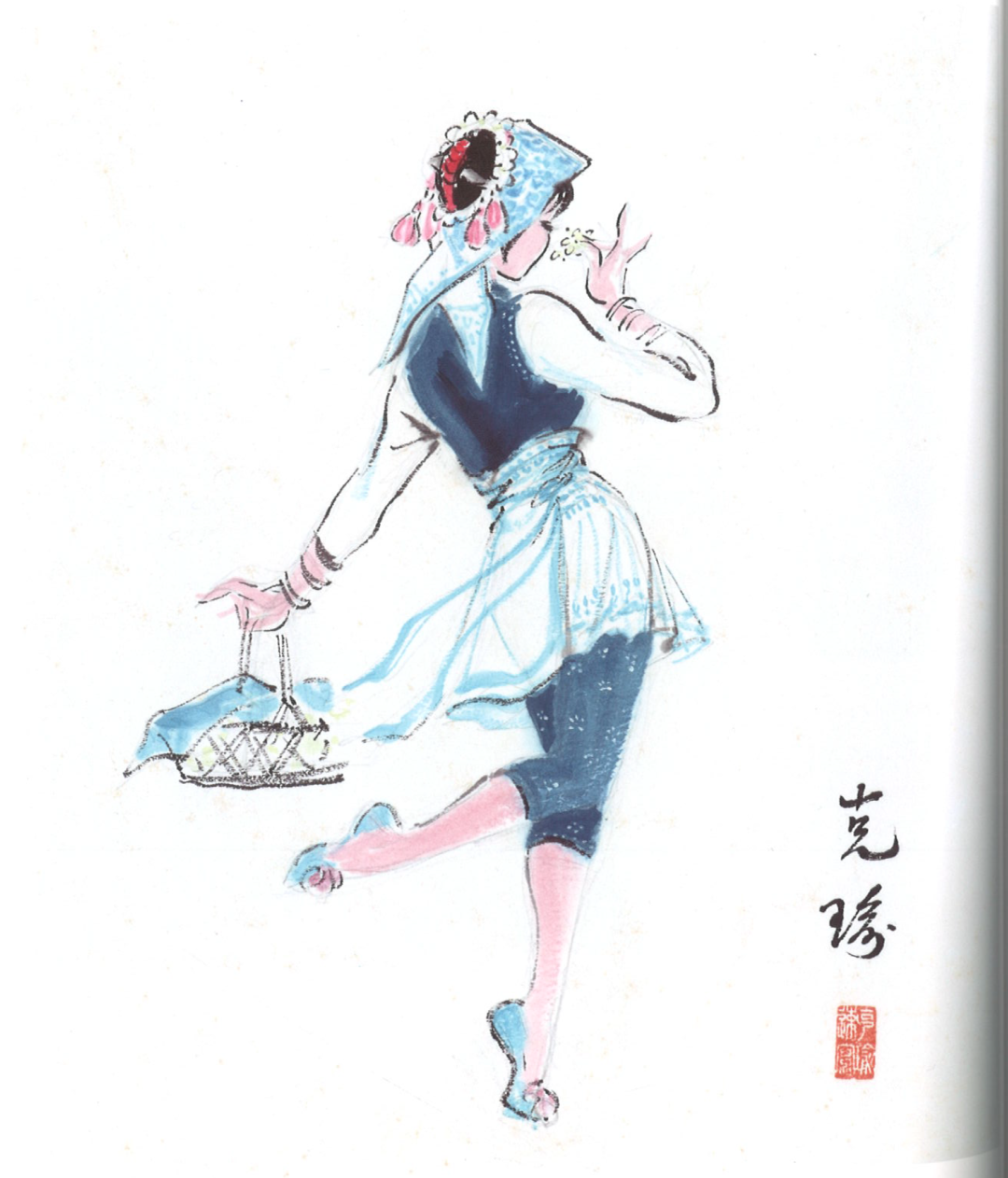

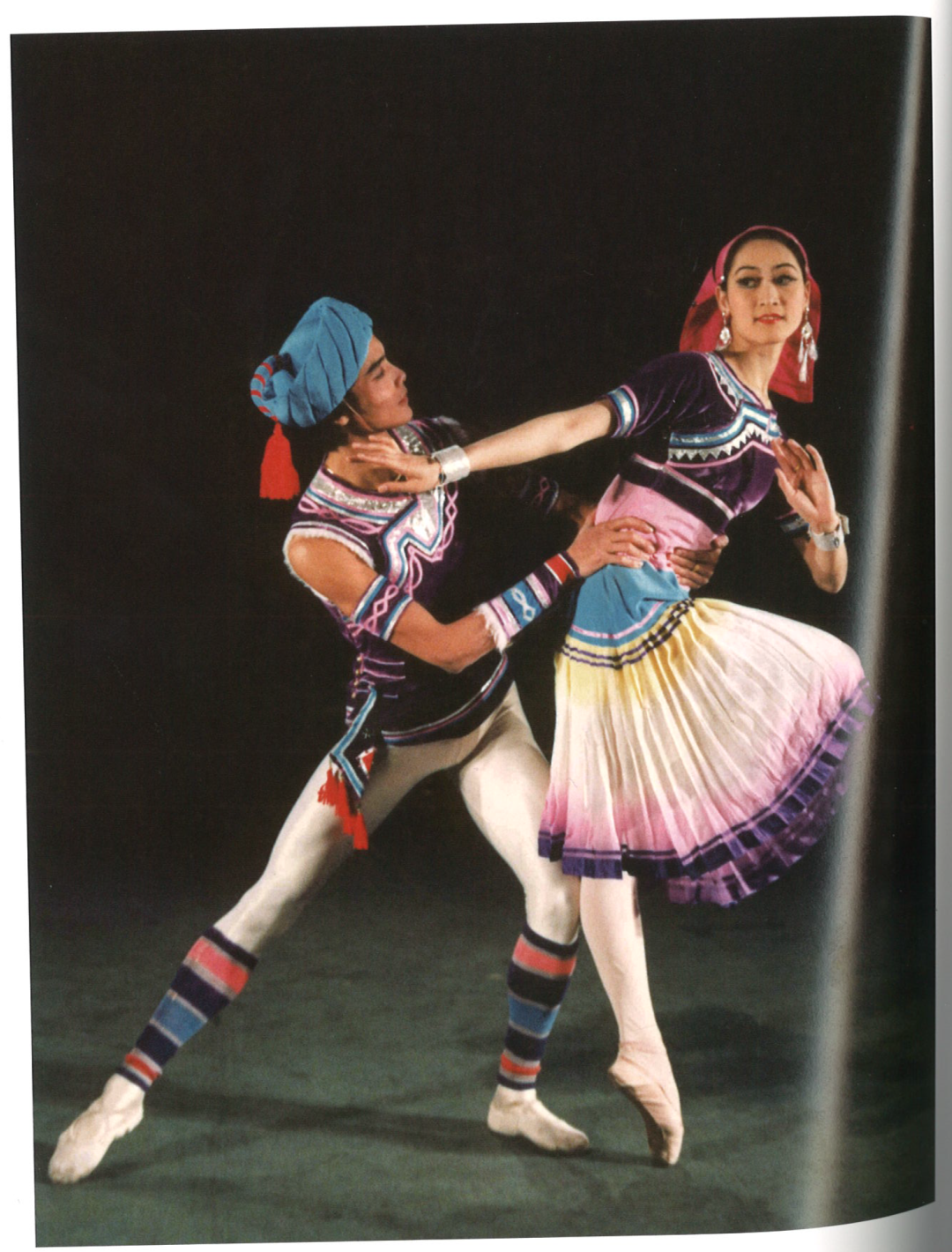

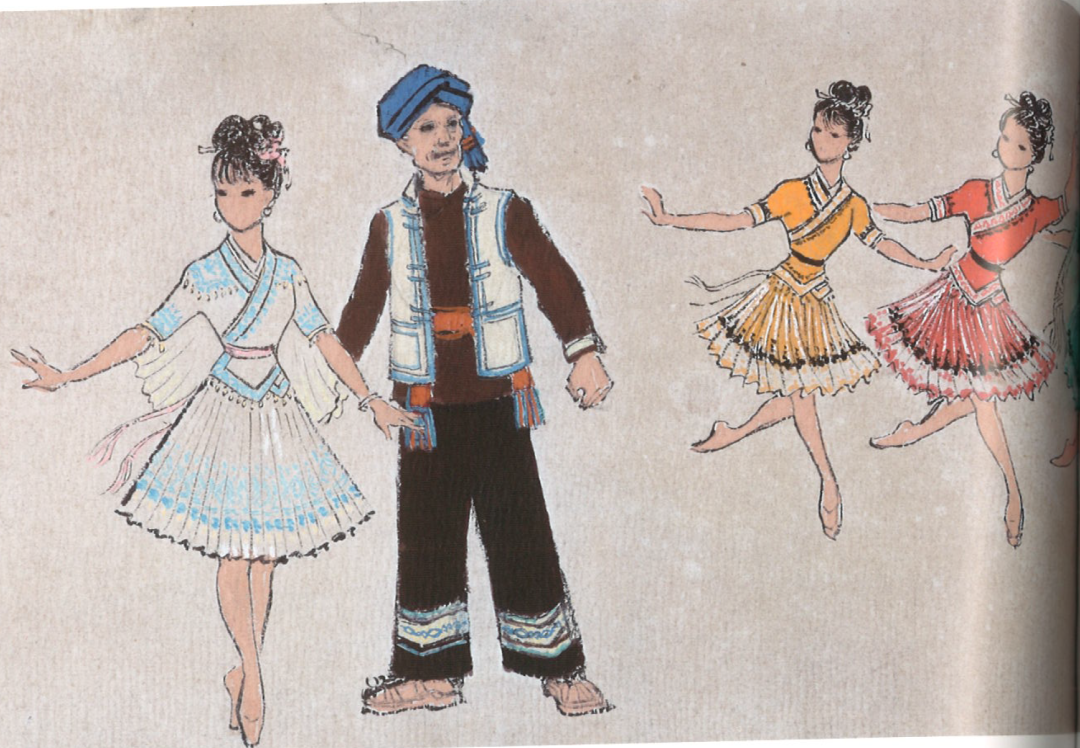

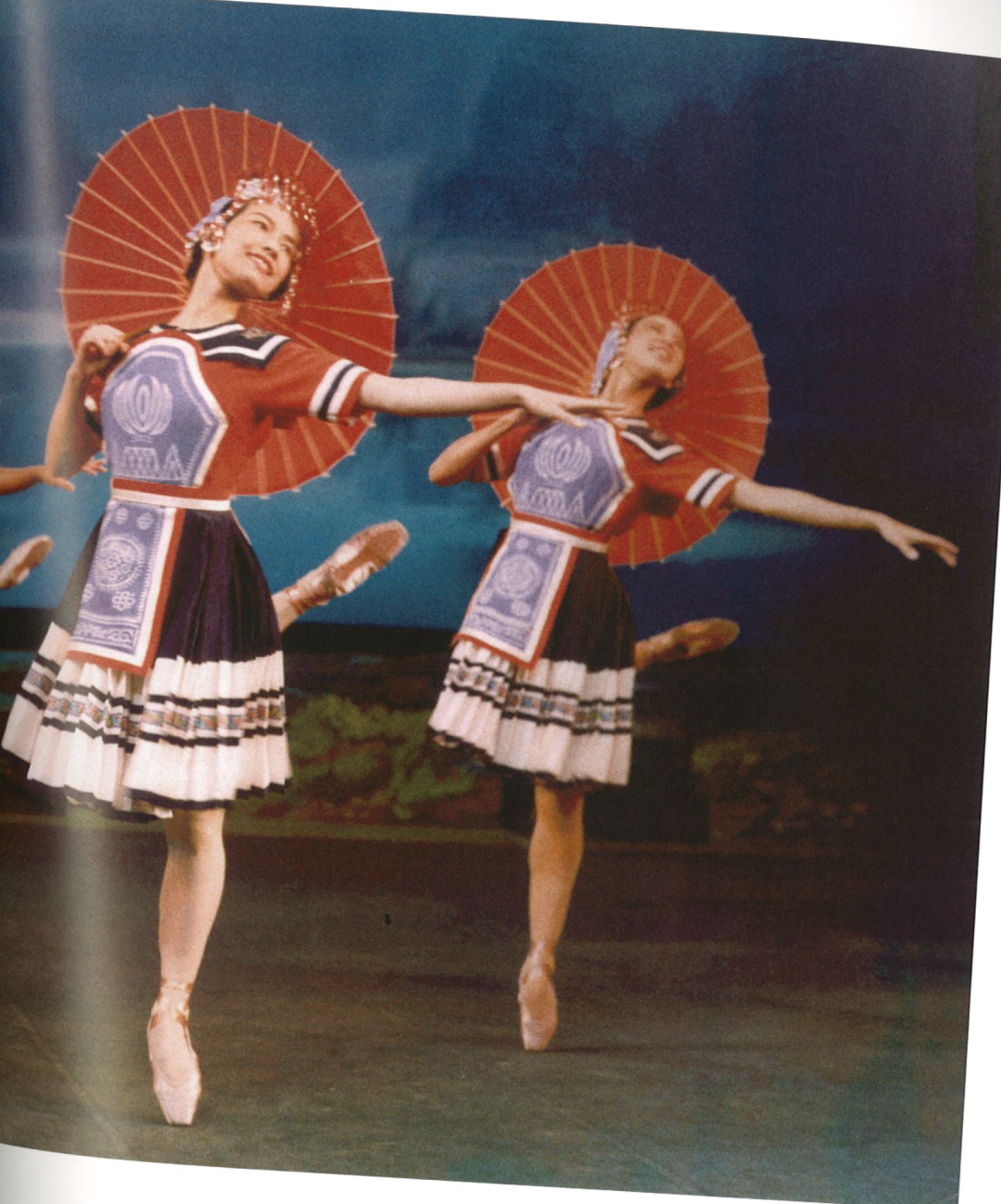

李:1984年《泉边》这部戏我获得了日本“大阪第四届国际芭蕾舞比赛服装设计大奖”,其实这个戏的服装设计并不难,主要是主题选的好,因为它是发生在彝族的故事,我就依照着彝族的服装特点设计了这个衣服,当时做的也急,这裙摆下边的颜色还是自己染的呢,没想到得了个奖。可能外国人对这个都觉得稀奇,没见过。

《泉边》 / 作于2002年

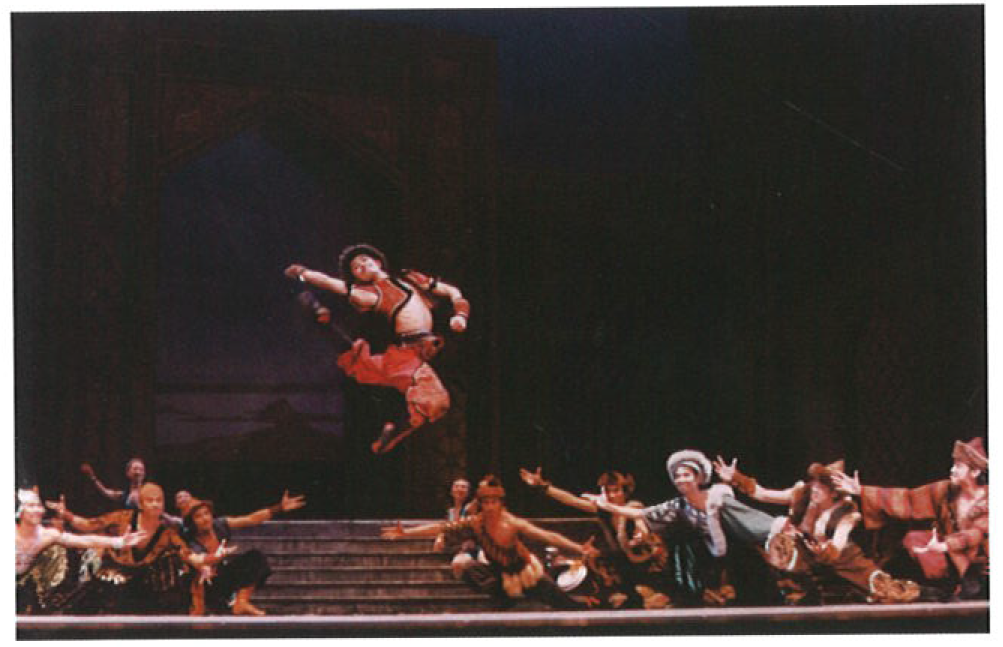

《泉边》剧照

《泉边》获奖奖状

李:这部戏的设计风格和我1978年设计的《香樟曲》相似,总之我想的就是用芭蕾讲好中国故事。

《香樟曲》场景效果图 / 作于1978年

《香樟曲》剧照

李:我特别会骑自行车。这是因为原来去芭蕾舞剧团工作的时候,要骑半小时的自行车去上班,慢慢地骑着练着,就能用一只手拿把了。到了夏天下班的时候,天没那么热了,我就一只手骑车,一只手拿着冰棍儿吃。车子后头载着一堆布料,我会设计,但不会染色,就带着布料到染坊去染。服装制作师傅陈永德以及染坊师傅王庆铭与我合作了三十余年,为我设计作品的实现付出了很多。正是他们教会了我很多服装专业上的技术和经验,我是在他们的配合默契下,才完成了包括这套作品在内的大量作品,他们给予我的帮助,我至今深深感谢,难以忘怀。

陈永德与李克瑜合影

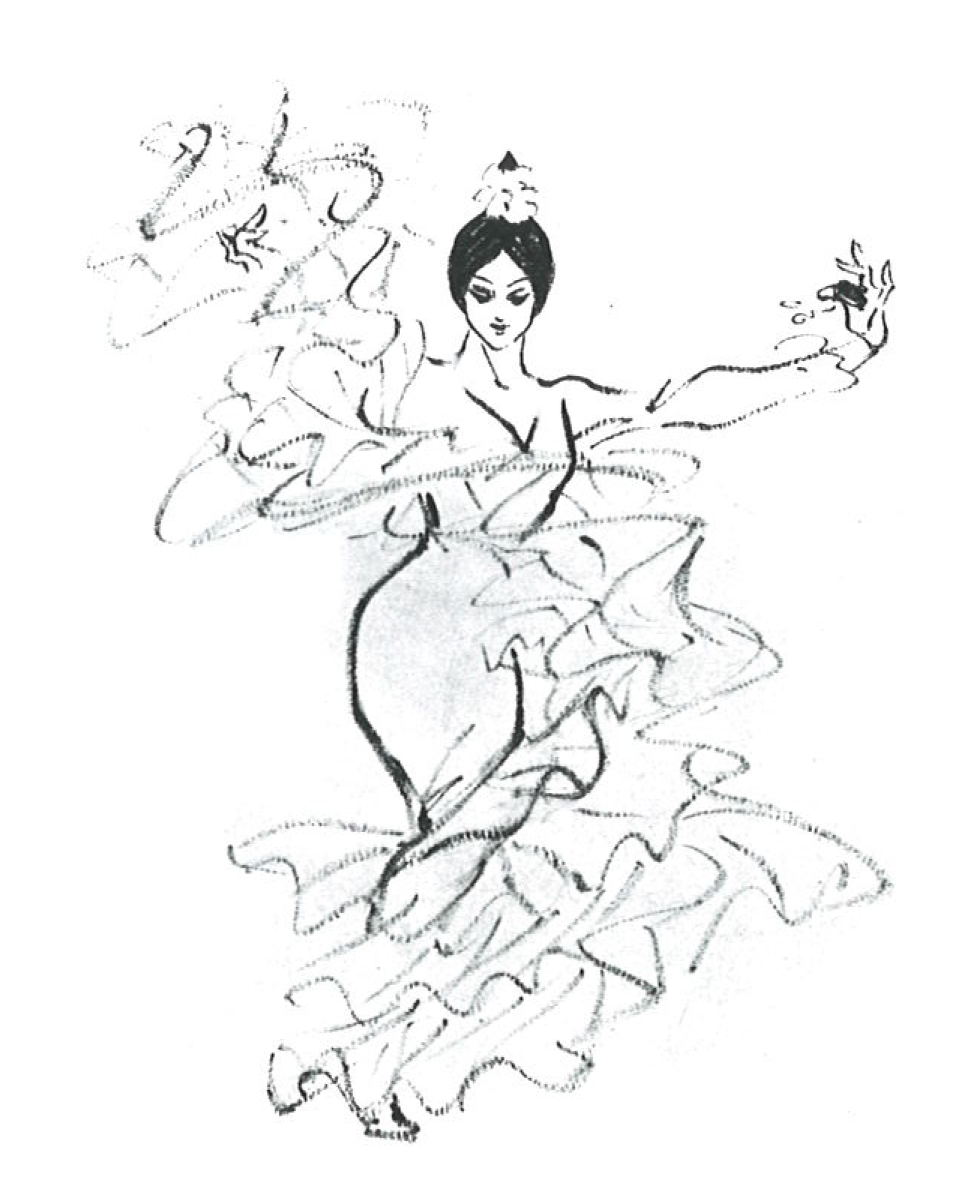

李:因为我是搞服装的,就有些人把我请过去看戏,在这个过程中,我就不断学习,当然搞创作最重要的还是要有自己的元素,在工作当中学习。在这个过程中,我画了很多速写作品,除了中国少数民族的舞蹈文化外,还有非洲、缅甸、印度、波兰、土耳其等国家和地区的民族民间舞。

左:《秧歌舞》速写 / 作于1979年

右:藏族舞蹈速写 / 作于1984年

左:蒙古族舞蹈速写 / 作于1964年

右:朝鲜族舞蹈速写 / 作于1979年

左:墨西哥舞蹈速写 / 作于1978年

右:印度舞蹈速写 / 作于1956年

左:非洲舞蹈速写 / 作于1980年

右:《鱼美人》速写 / 作于1959年

李:1980年川剧《秋江》这幅作品,我之所以能对演员的动作、神态等各处细节把握到位,也得感谢演员们的热心帮助,他们在看到我画的不对或不准确的地方就会坦诚地指出,还会摆出标准的姿势、动作和手势让我对照着改。1984年,我为京剧版《奥赛罗》所做的设计还获得了“北京戏曲服装设计奖”。

川剧《秋江》 / 作于1980年

京剧《奥赛罗》 / 作于1983年

问:您之后又是怎么去到北京服装学院教书的呢?

李:1988年,我在芭蕾舞院退休之后,受到国家纺织工业部的邀请,加上我的两个老师罗工柳先生、侯逸民老师的推荐,我作为顾问、教授进入到北京服装学院工作。所以我那个暑假,这边退休,就去那边上任。这样一来,又有30多年了。

在学校教书,跟年轻人呆一块,现在的四个教授、副教授,都是我培养的,还有全国各地,也有学生。这么多年我也算做了些事,也算是“桃李满天下”吧。总之我觉得还是有点事做比较好,跟学生相处,他们会跟你提问,你就被“逼”着动点脑子,生活就很充实。

李克瑜在北京服装学院门前

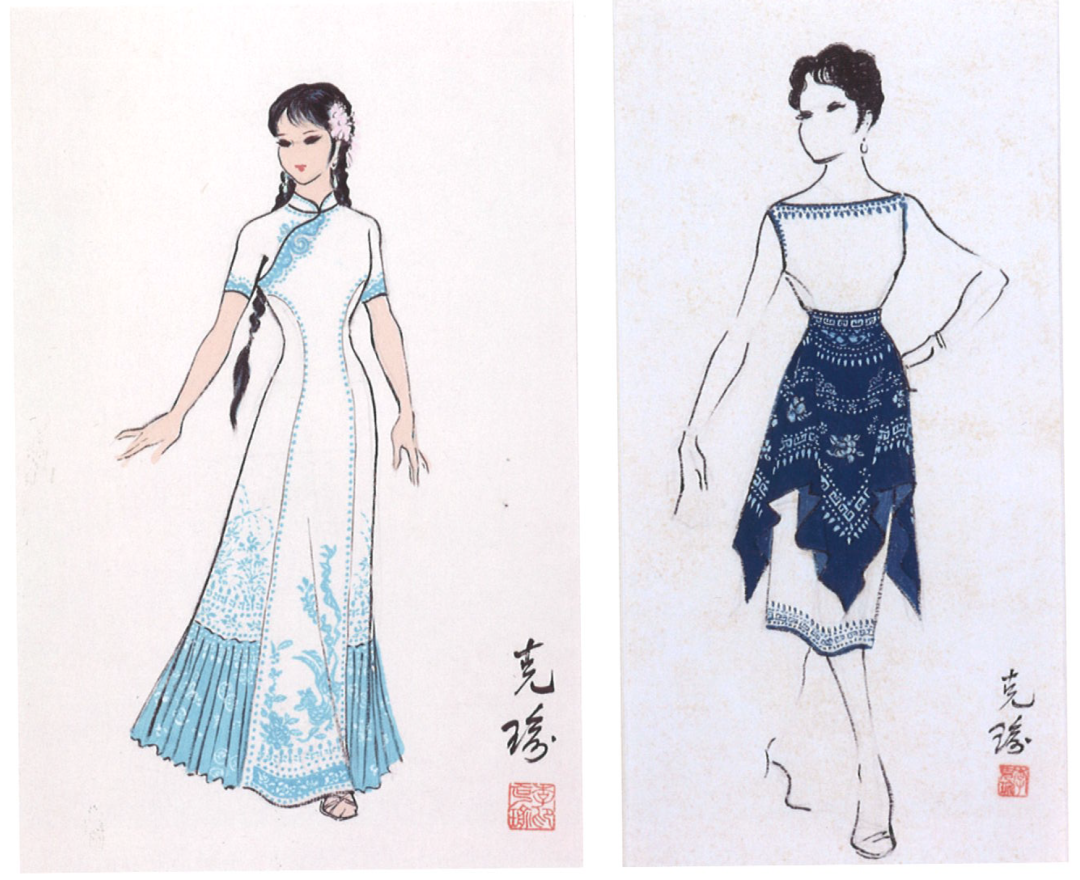

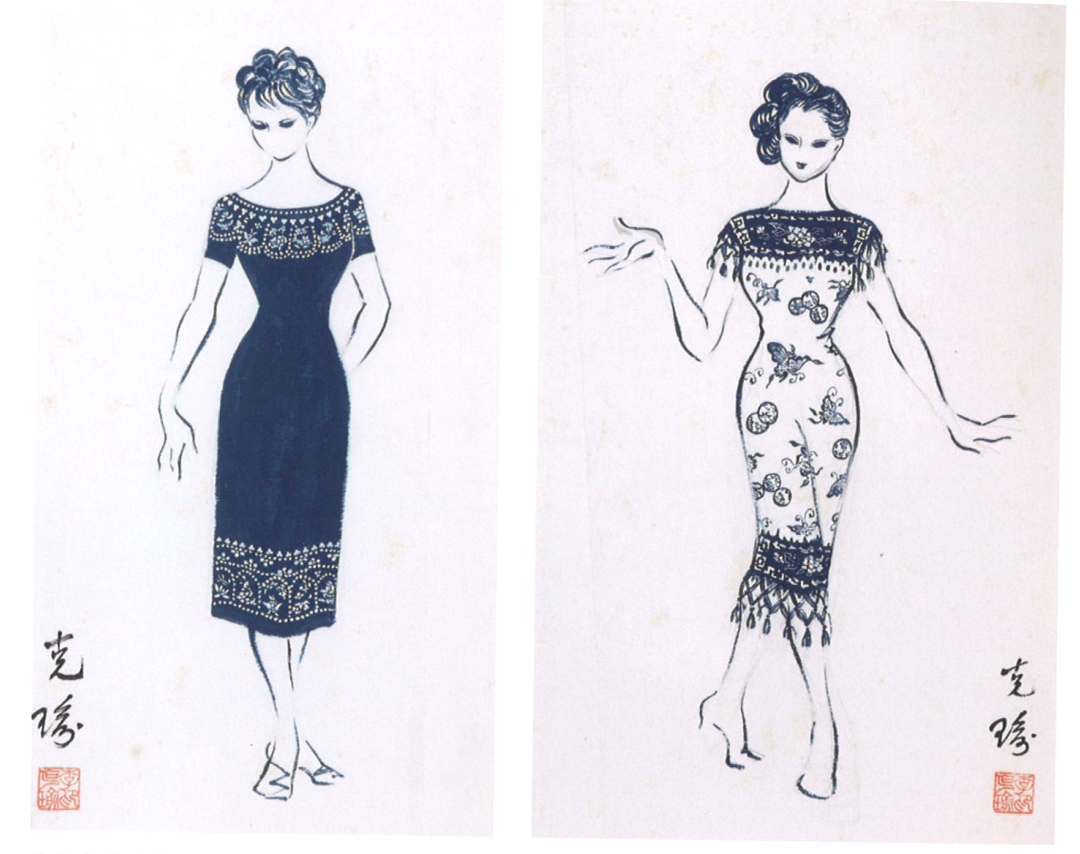

李:我觉得有一点值得提一下,就是中国的元素怎么在服装上保留、发展,现在不是搞时装么,这些流行的都是英美的、法国的,可是中国的元素呢?这是值得思考的。

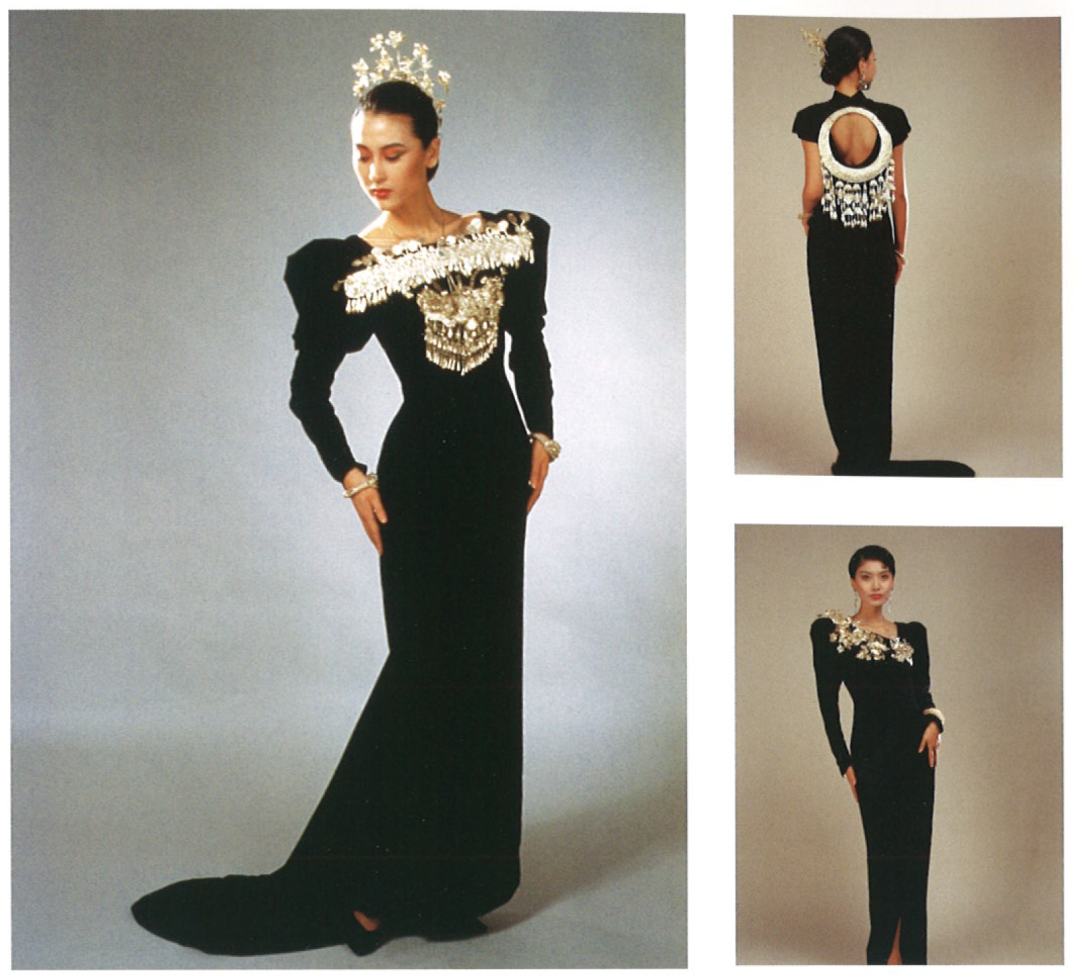

服装设计一定需要大量实践,不是画画图那么简单。在我的设计作品中,很多设计都要从最基本的材料准备开始,很多设计的面料都是亲自跑染坊,一件件染出来的,通过大量的染色,我们才能够染出自己想要的色彩,才能够在舞台上呈现出满意的效果。衣服刚染出来时会深一些,过一会儿,晾干后,颜色会变浅,在舞台灯光下,染得深一些会更出效果,这些经验不去实践是很难掌握的。我曾经利用苗族的银饰设计了一系列礼服,把苗族头饰打散重构,与人体结构很好地融合在一起。

苗族银饰服装设计 / 作于1993年

李:中国那么多丰富的元素,你要怎么去和现代结合,这是我在教学中重要的方面。后来我在授课过程中,我就将中国的元素、中国的图案、尤其是我喜欢的汉代的图案整理出来,这些都可以用在时装上面。古为今用,中西结合,这是一个避免不了的发展趋势。

李克瑜与老伴儿茅沅四手联弹

设/计/作/品

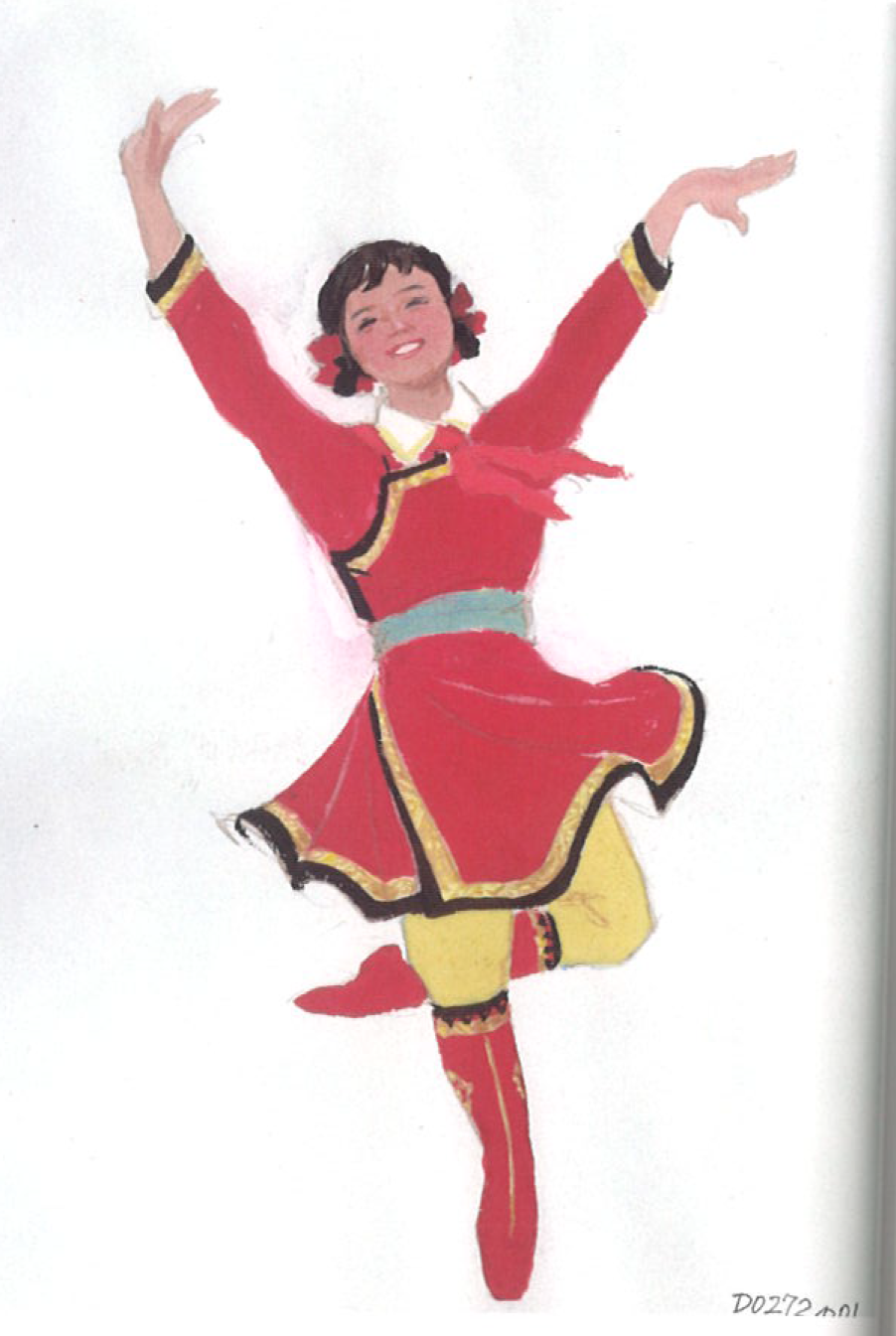

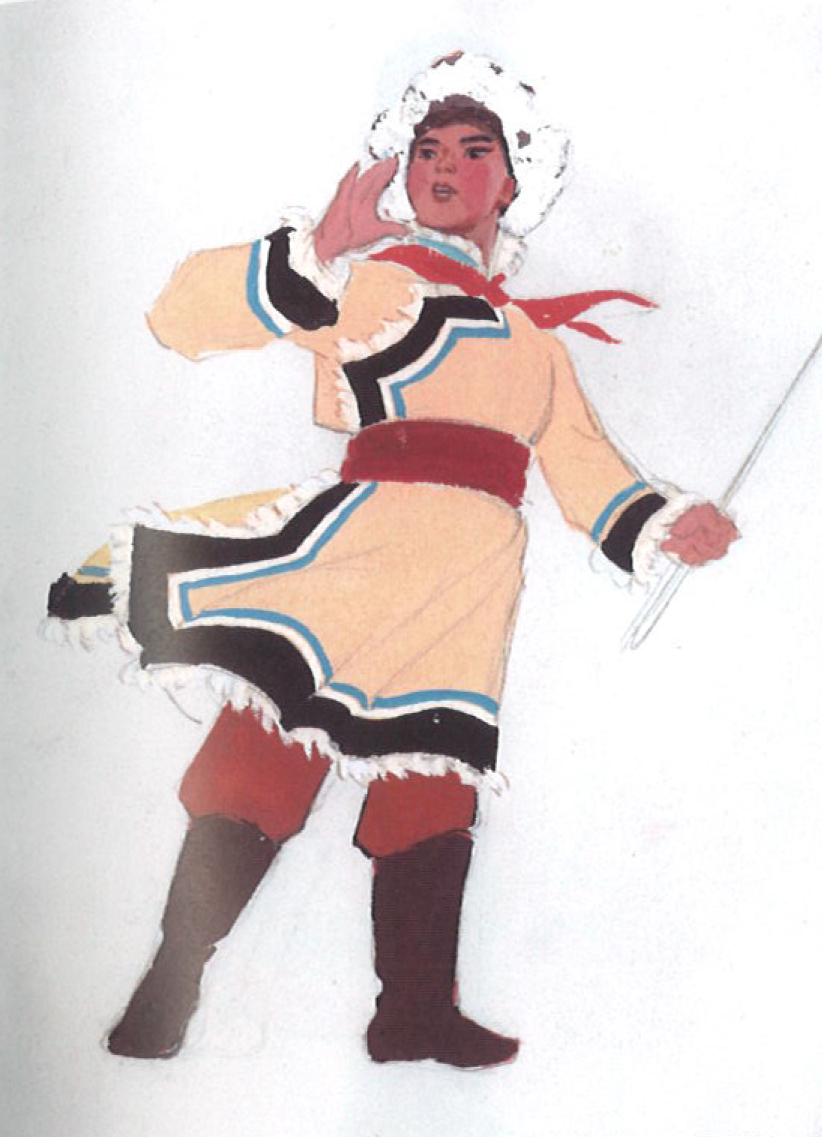

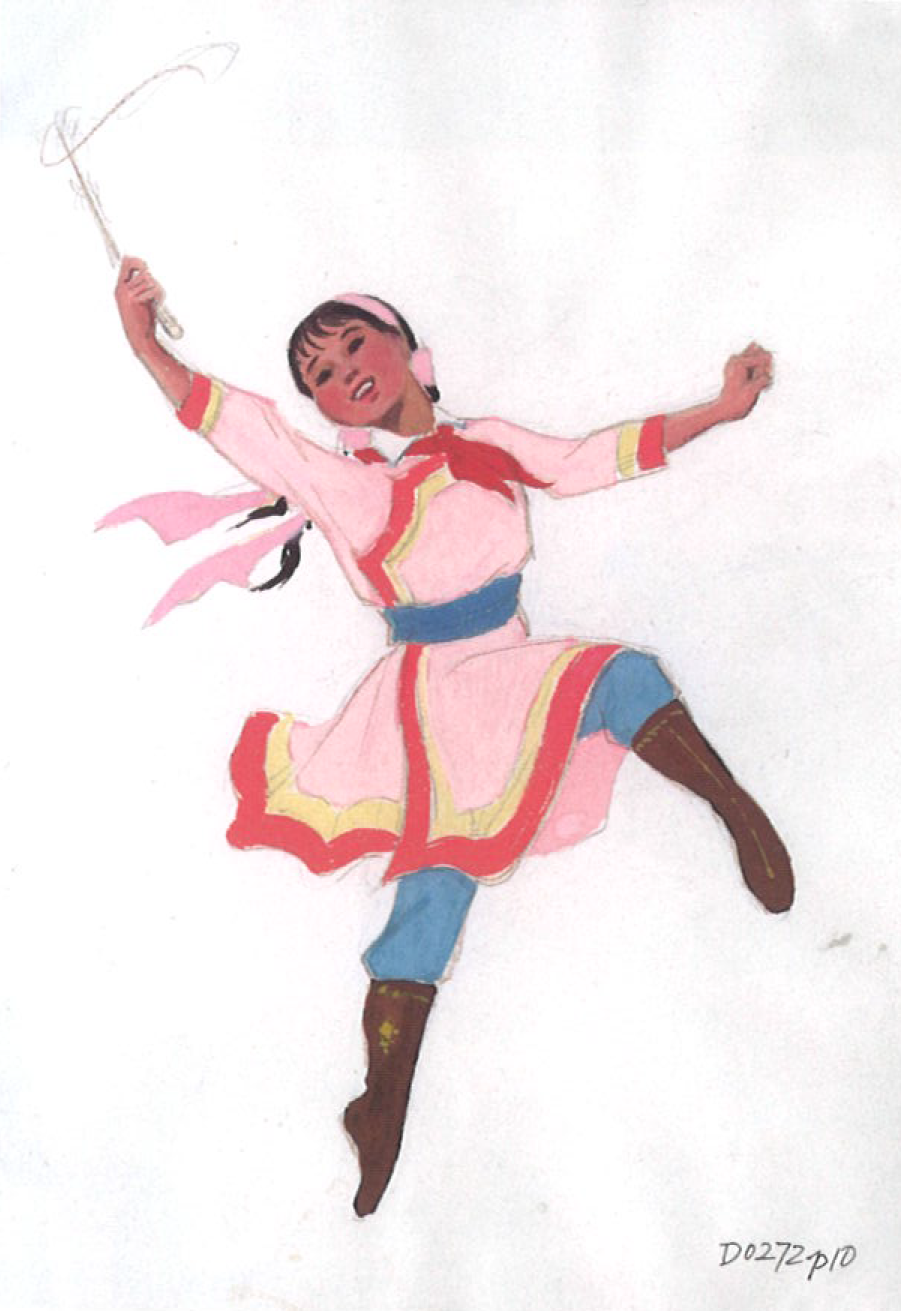

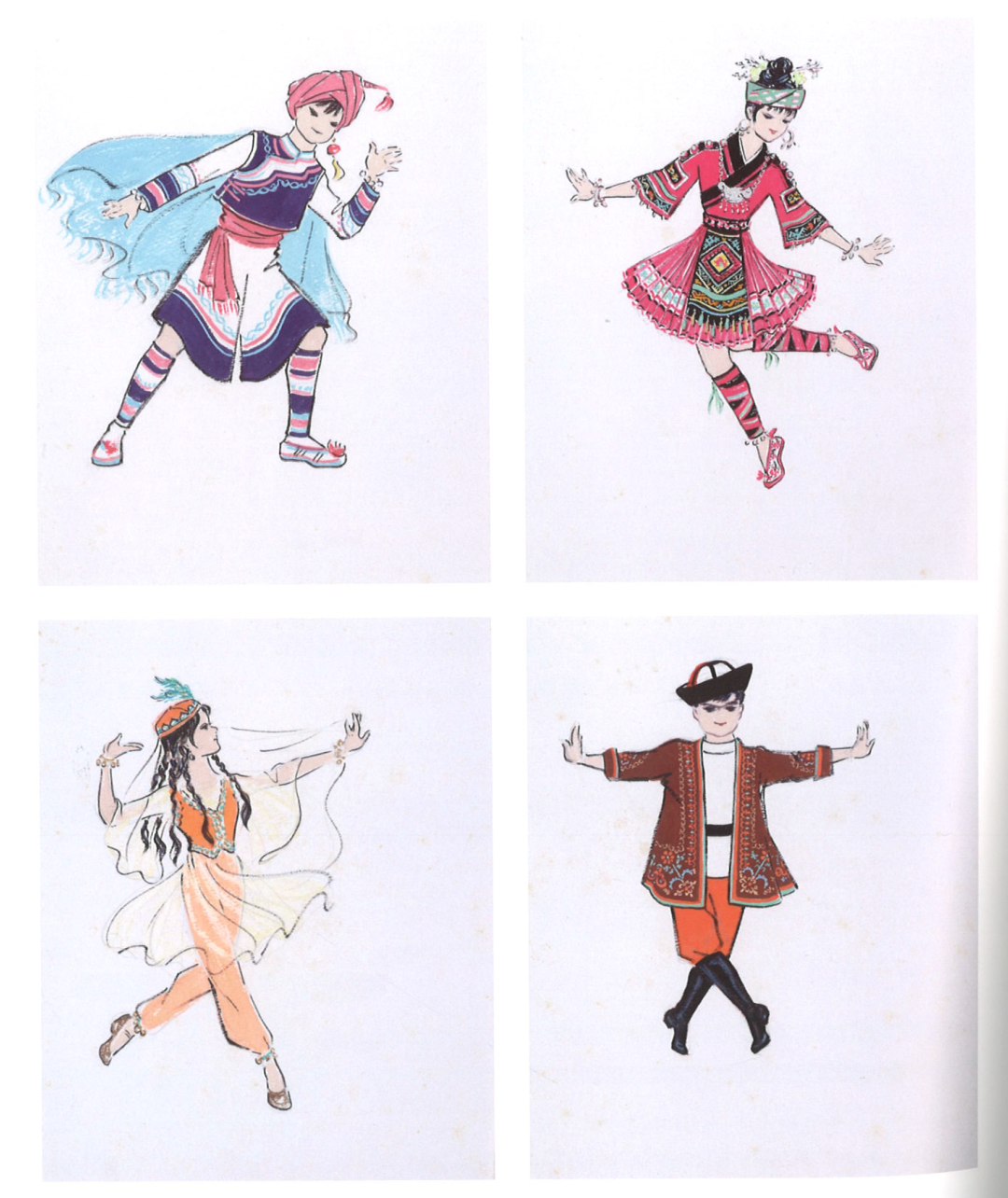

中国少年儿童舞蹈团赴美演出《民族儿童服饰》

作于1982年

民族服饰 / 作于1982年

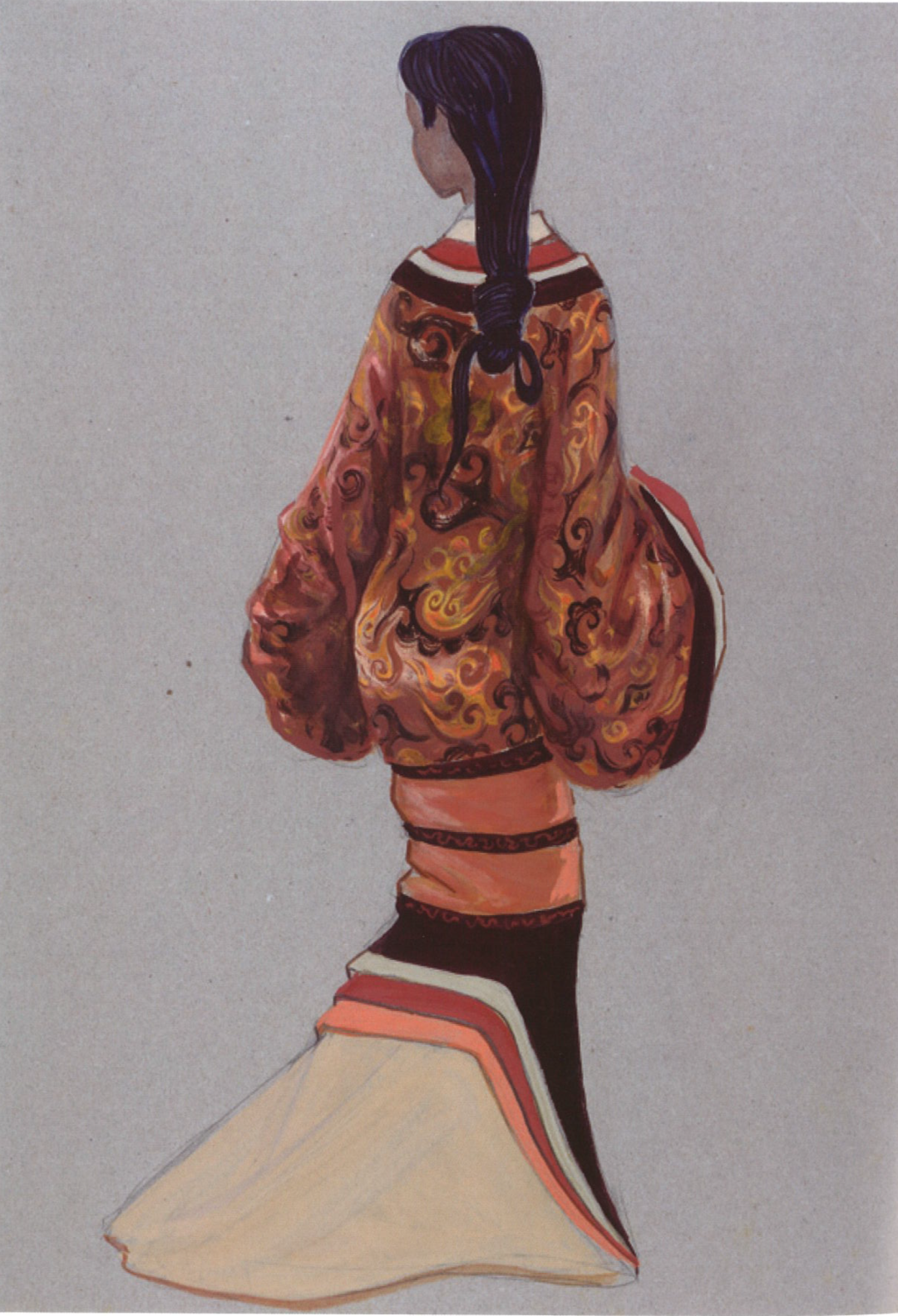

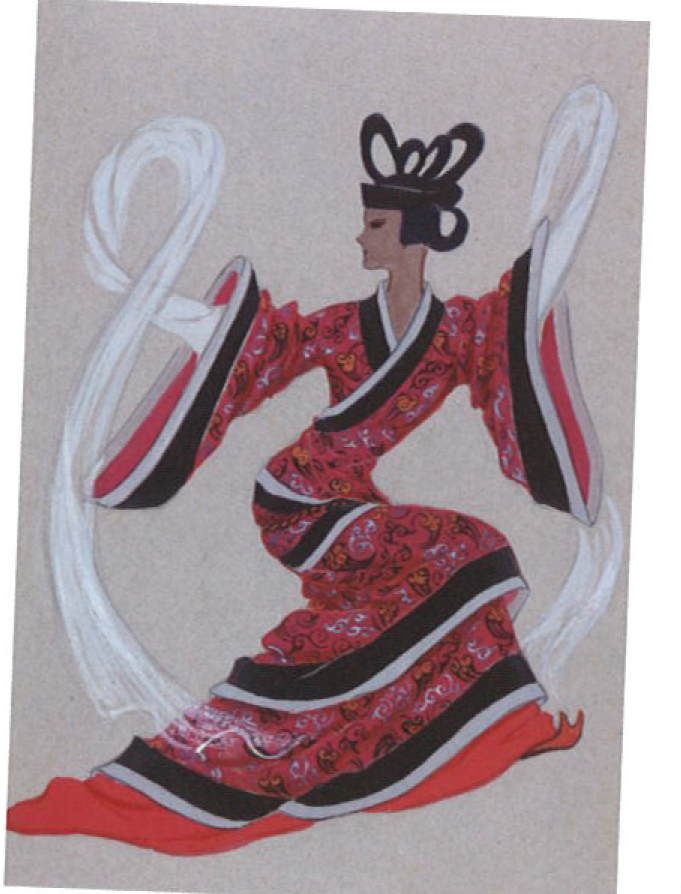

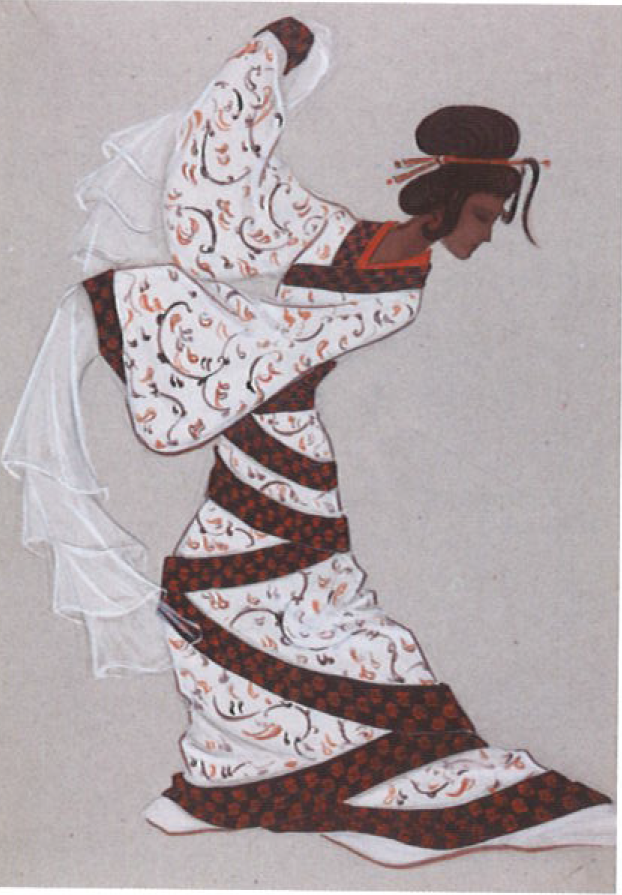

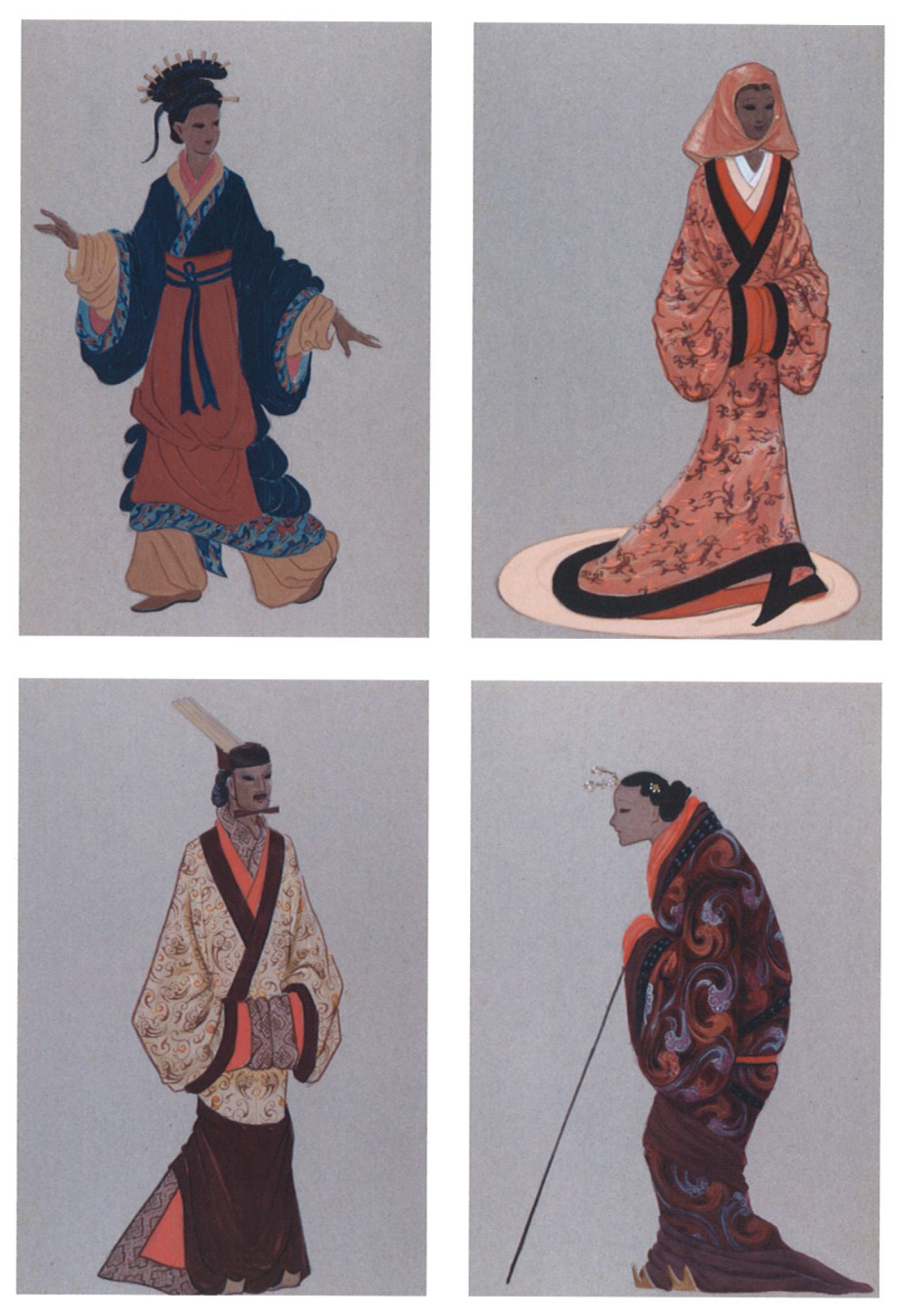

历代服饰设计之汉代服饰

作于1988年

蓝印花布时装设计 / 作于1980年、1985年