“四十载四十人”特辑 · 访谈 · 章抗美

个

人

简

介

访

谈

实

录

提问:学会记者

回答:章抗美先生

问:1980年12月,中国舞台美术学会举办了首届“中国舞台美术研讨会”,紧跟着在1981年初,中国舞台美术学会正式成立。当时您参与到研讨会中了吗?

章:那是1980年,我从中戏毕业不久,是中戏舞台美术系舞美设计教研室的年轻老师,正好赶上举办“中国舞台美术研讨会”,我也参加了。当时田文老师、齐牧冬老师、王韧老师、邢大伦老师、李畅老师也都在,我在团队里最年轻,主要负责的工作是收集整理各地报上来的参加研讨会的论文和一些会务工作。那时候大家都很重视论文,交上来的论文很多,每一篇都是用稿纸手写的,每篇都是成千上万字的篇幅,而且都是只有一份(也不知原作者是否留有底稿),那时还没有电脑打印机、复印机,我更不敢弄丢了。我负责把这些论文交给王韧老师、邢大伦老师看一遍,在他们给出修改意见之后再给反馈回去,当时没有电话也没有手机,都是靠人力跑的,我就是骑自行车各处跑,好在那时北京还没现在这么大,跑的范围最远就是三环以内,我记得除去到中戏各位老师家,还去过鲁田和段纯鳞老师家。论文作者有东北的潘崮老师、贵州的赵越老师、广东的张福宜老师、解放军的周洛老师等等,最后收的论文起码得有上百。论文这么多,我仔细想了想原因,可能是那时候文革刚刚过去不久,经过一段比较封闭的时间,大家都特别有热情和动力要把舞台美术这个理论体系比较完备地建立起来。后续在这个活动中,我也参与了会务这一块。在讨论会的进行中,就成立了中国舞台美术学会。总之,参加完这个活动之后,我心里就萌生了一种印象,认为中国舞台美术学会就是一个搞学术研究的组织。

问:当时参加这次“中国舞台美术研讨会”活动的都有哪些老师呢?

章:中戏的田文老师、邢大伦老师、李畅老师、王韧老师他们也都写了论文,上海有孙浩然、龚伯安、周本义、胡妙胜、杜时象等老师,那时薛殿杰老师才四十多岁,还算中青年,已经很有名望,后来接替孙浩然老师任第二届会长,其他的还有贵州的赵越老师,辽宁的潘崮老师,还有哈尔滨话剧院的罗克敏老师,我说的肯定是不全的,都是在中国舞台美术界比较有名的老师,另外呢,还有中戏五十年代的一批毕业生,那是新中国培养的第一批5年制舞美本科人才,散布在各个省市里头,促进全国舞美的发展。当时中国舞台美术研讨会在朝阳区招待所举办,对当时的舞美界来说都是件很大的事,得到了中央和文化部的重视,有一批资历很老的老革命都赶来参加会议,有周扬、林默涵、赵寻、韩林波等。最后大家一起拍了张合照。

问:这张合照现在还挂在学会办公室呢。

章:对,最后一排比较靠边儿的位置上,那个穿着大衣的人就是我。我觉得自从那次研讨会之后,当时中国国有院团的舞台美术行业的人才就都连接在一起了,能够互相主动交流沟通,团结了全国的舞台美术队伍,这是件非常好的事情。在那之后学会还办了学会的刊物,当时叫《舞台美术和技术》,还不叫《舞台美术家》,刊载舞美行业里一些重要的、有建树的文章。那时候在理论研究方面,上戏胡妙胜老师、吴光耀老师、中戏的田文老师、邢大伦老师、李畅老师、王韧老师都发表了文章,在全国都有知名度。这些老师的论文,到现在都有借鉴意义。胡妙胜老师还带了上海戏剧学院的一批学生,包括方寸、石路、石泓、毛信科等,他们都是在剧团里经过摸爬滚打成长起来的,在祖国各单位各地都特别有成就,是重要的舞台美术家,都在刊物上投了论文。

我觉得从1981年学会成立以后到1985年1986年这段时间,形成了学会理论研究的高潮。从事舞台美术的人,人人都要写论文,发表自己的看法,我也是从1983年开始把自己在舞美创作中的点滴体会写出来,发表在中戏的院刊上。因为在文革时期这一方面可以说是空白的,文革后大家都在努力地把一些问题给理清楚。有人说,现在整个戏剧中舞美的地位挺高的,这和1980年到1985年前后那一批老师们的舞台美术学术建构分不开关系。过去舞美的地位不高,不受社会重视,自从成立了中国舞台美术学会,进行学术研究后,舞美慢慢进入到大众视野,各个方面都得到了很大的改观。后来改革开放以后,经济越来越好,投资也渐渐多了,让舞台美术这一行发展突飞猛进。我认为,改革开放之后,进入了中国戏剧发展史上舞台美术空前发展的时期。这种空前的发展有两个直接的原因:创作和学术思想的活跃,百花齐放;社会经济的快速改善和提升,国家的重视和投入。

问:您刚才提到的是舞美学会成立之初的很重要的一次活动。后来1982年,学会又在中国美术馆举办了第一届中国舞台美术展,这个展览对学会和整个舞台美术行业来说都是一个重要的时间节点,您对这个活动有印象吗?

章:舞美展的时候还处在当时舞美理论研究高潮之中,也收集了一批论文。这里需要强调一下,随着理论研究的兴盛,舞美创作上也很蓬勃。其实那段时间舞台美术无论是在理论研究上还是在舞美实践上都有显著发展。与理论研讨的活跃性相伴随的就是打破写实舞美单一化,更加重视舞台美术的精神气质,开拓演出和舞美创作的丰富性和多样性。“一届展”引起了大家对实践创作极大的热情。其实呢,在文革之前,也有一次舞美展,叫“北京舞台美术展”,那可能是我国舞台美术单独办展览的第一次,但参展作品主要还是围绕着北京地区的院团舞美作品,而“一届展”是放眼全国的,汇集了来自全国各地的舞美人。那时候交通不像现在这么发达,大家就趁着这次能聚集在一起的机会,好好地讨论了一下在舞台美术理论方面的问题,就像是开了一场带着视觉艺术的讨论会。

问:在“一届展”之后,舞美学会也陆续办了“二届展”、“三届展”,之后姚依林副总理批准中国舞台美术学会加入联合国科教文组织的国际舞美组织,从那之后就更加打开了中国舞台美术学会和国际之间的交流。这个交流,严格来说是在1984年开始的,其中最有影响的,就是布拉格的国际舞台美术四年展。我们第一次和布拉格交流是在1987年,您能谈谈当时的情况吗?

章:1987年我们第一次参加PQ展,当时薛殿杰老师去了。第二次是1991年展,薛殿杰、毛金刚老师和还有中戏刘杏林老师去了。后来刘杏林因为每次都去,把这个活动介绍给大家。1995年展的中国展区是中戏布置的,刘元声老师负责,中戏舞美系很多老师都去了,前后大约有一个月。1999年展,开始组织一些学生自费去参观,现在的布拉格展的时候,如果学生想去,大多是个人出资自费参观展览,经济条件好的学生可以去,经济条件不够好的,在国内看视觉图像、影像和文献资料也是可以的,主要是你得认真阅读和分析。因为我们去那边带回来的资料也挺多的。

问:您还记得布拉格我们是拿什么参展的吗?

章:我第一次去参加布拉格展览是1995年,最开始展出的是一个白色的古建图纸粘的长城的空间,那就是第一次中国展区有了自己专门的空间设计,只不过有个遗憾是我们展出的面积太小,拓展空间又要另交钱,展出的体量就有点小。现在情况好了,资金够了。学会的专家刘杏林、高广健、王之纲都在布拉格展览中获了奖,这和舞美学会的支持是分不开的。中国要想在布拉格展览有所作为,必须得有自己独特构思展出空间。

问:提到与国际之间的联系,大家最先想到的是布拉格展览。其实学会曾经也以舞美学会和中戏的名义,请国际上一些重要的设计师到国内来做讲座交流,您对这还有印象吗?

章:国际舞美组织和我们舞美学会一样,下设很多委员会。刘元声会长在的时候,就举办过一次国际舞美组织布景委员会的年会,这个年会来了很多重量级的人,比如拉尔夫·科尔泰(Ralph Koltai)、丹尼尔·巴勃莱。巴勃莱写了本《二十世纪的舞台美术革命》,让我们中国人了解到二十世纪初到1970年代以前国际舞美发展的情况,到现在为止,我觉得国际上仍然缺这么一本书,其实这个事情也可以由中国人来做,但是中国人和他们有语言壁垒,实际操作起来有点困难。1994年,刘元声主持了这场会议。1995年我们就去布拉格展览了。1998年,英国首相布莱尔(Anthony Charles Lynton Blair)到北京访问,当时有几个文化活动,其中一个就是拉尔夫·科尔泰在中央戏剧学院举办的展览。当时英国首相夫人也来参观,中戏前前后后都加强保卫工作。

问:刚才咱谈到了1998年之前的重要时间节点,在那之后您就具体参与到学会的工作中来了,最开始应该叫创作研究部,您主要担任的是中国舞台美术学会的学会评奖工作,大家从不同的角度去看这个奖,对这个奖的评价不太一样,作为主持学会工作的领导,您认为这个工作有意义吗?

章:我认为这是有意义的。在中国,舞台美术行业的奖是比较少的。而在这一行业评创作职称的时候,往往要看有没有全国性的奖项,而且评创作,主要是看口碑,口碑又因为个人观点不同不好界定,所以已获奖项是一个考察的标准。评奖工作没那么简单,它需要精力、需要经费,我们不能仅仅凭借只言片语就去评奖,还得去现场看戏,但是我们那时候不像现在网络这么发达,要想全方面了解一部戏很消耗时间,所以说,要想评出公平的奖是有困难的。我们当时评的时候,就将大家集合起来,根据大家交上来的作品进行讨论评选。

问:为什么跟您聊这个呢,是因为您当年一直在主持这项工作,另一方面是虽然现在已经不评这些奖了,但是在一些老师履历和评职称时这都是一个重要的参考指标。

章:其实的这个奖固然是好的,但不能只看这个奖,主要还是看个人的业内评价和专业实力。

问:现在舞美学会的工作都是建立在老前辈的基础上一步步走下来的,您对舞美学会这几年的工作提出点意见和建议吧。

章:我觉得之前学会的工作是联谊活动多,学术交流活动少,但自从2014年举办大师论坛后,这一方面就有了很大改善。第一次请的是乔治·西平,外国人带来他们的观点,我们也表达自己的观点,我觉得这个挺好,可以继续延续下去,把它办大办好。

问:现在理论研究方面是学会的薄弱项,为此我们后来专门成立了一个“历史与理论研究委员会”加强对理论研究的探索,请问在这方面您有什么建议吗?

章:我刚才提到过,1980年到80年代中期是理论研究的高潮,但是在1988年左右,慢慢做这一方面的人就少了。我觉得这大概和1988年通货膨胀有关系,越来越多人尝试去从事舞台实践。我曾经说过一个观点:从外国请专家来,请大师也要请老师,其实什么是大师,什么是老师,是很难界定的,我的意思是:我们常把搞创作比较厉害的人叫大师,他专攻实践,有些大师不太会阐述讲明自己的观点,而老师能够将艺术发展的历程、来龙去脉说清楚。这是个系统性的工作,我们在了解个体的同时,也需要知晓总体的概貌,不断地纠正认识,才会更透彻,才能激发更有创造力的思考。近年,学会成立历史与理论研究委员会是非常好的,李威老师担任主任后,主持出版了一部很好的论文集,值得称赞。赵妍在舞台美术的评论和编辑方面也做了很多工作。我觉得,舞美理论的研究工作需要中国舞台美术家真正深入实际去做第一手的调查,在调查的基础上去做研究,而不是直接去看外国人的书本和文献中取材,仅仅去请几个有名望的人过来讲讲,不够,应该自己走出去用中国人的视角去观察这个世界,这是很重要的。我们现在应该做当代舞台美术的研究,做当代舞台美术的综述。因为中国是大国,各行各业的历史发展历程都要研究透彻,研究当下,放眼国际,探寻学术前沿。

问:关于您说的这个问题呢,中国舞台美术学会已经通过曹林老师,通过中国戏曲学院跟国家社科基金,报了一个国家社科基金重大艺术性项目的课题:“研究当代舞台美术史”这么一个理论性文章。大概分三个部分,第一个部分是建国之后到改革开放之前龚和德老师他们做的一个研究;然后从1978年到20世纪前这一段时间是请中国戏曲学院组织了一个团队去做研究,由马路老师牵头;再就是2000年到现在这20年是请上海戏剧学院的伊天夫老师主负责。这个课题的三个方向都在做。

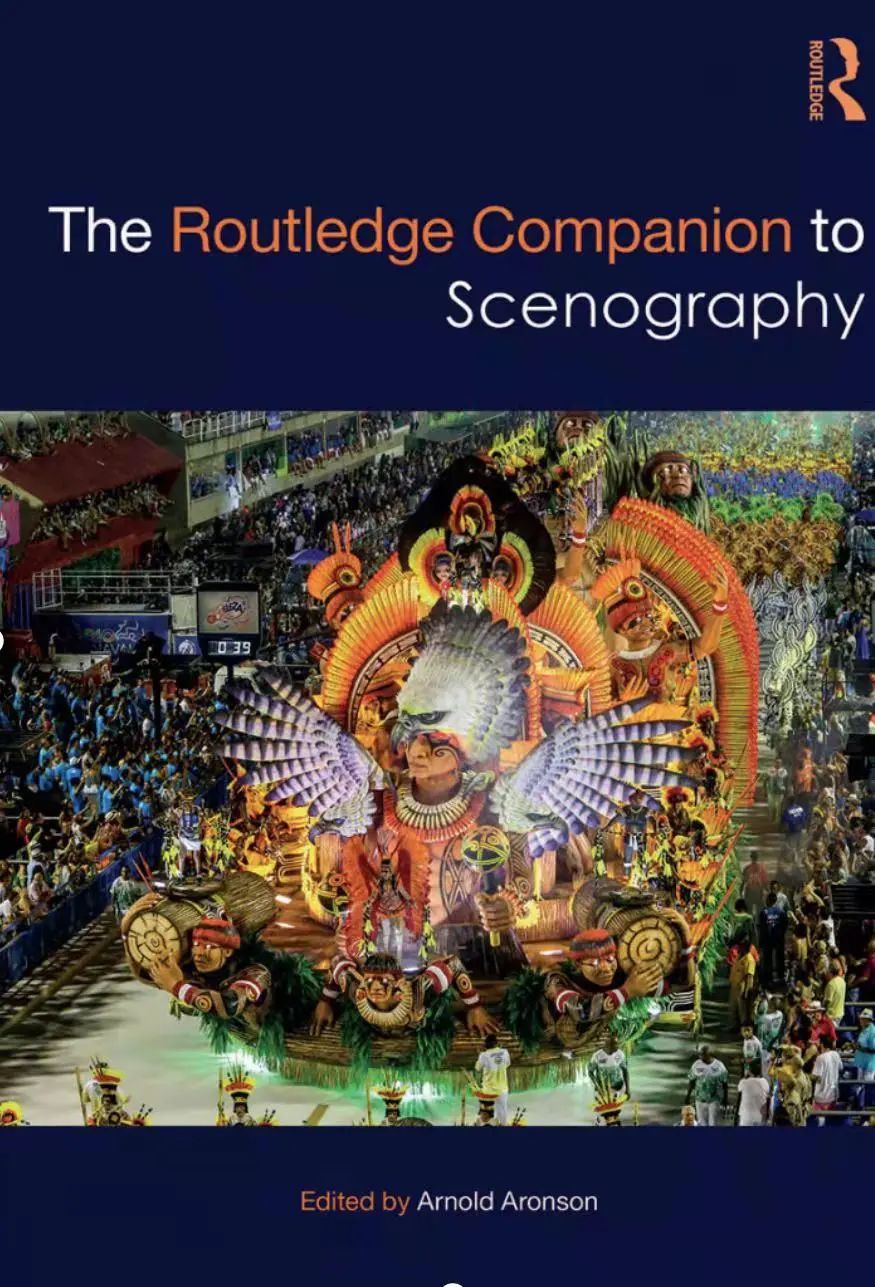

章:重视新中国舞台美术研究是非常好的。我觉得,不仅是对中国舞台美术的研究,而是对世界舞台美术的研究。最近美国哥伦比亚大学的阿诺德·阿伦森邀请了欧美和亚太、非、中南美的一批研究者就编了一本书,名叫《劳特里奇舞台美术指南》,企图把全世界舞美创作包括其中。如果翻译为“指南”,像是一本通俗读物,其实是很有学术性的书,就是图片少了一点。书中有三个部分,第三部分说的是古今历史中的各国家、区域和时代的舞台美术的情况。现在中国是大国,要坚持改革开放,走到世界前列,我们也得在这方面担起责任,这能解决中国的问题,往大了说,要想解决中国的问题,就必须关注这个世界。西方看世界是有他们的体系的。由欧美来写的著作往往把欧美做中心主体,把别的国家放在边缘,有人认为这就是客观现实,是不是呢?值得深入想一想。这个理论研究不是那么容易做的,但要踏踏实实的去做。

问:您说的这个特别对,我们后续得跟进一下。

章:美学家李泽厚曾说,改革开放的初期,有一些年轻人,把自己有关美学方面思考写成书,想要建立自己的美学体系。实际上是在文革比较封闭时期,眼界不够宽,作了重复性研究,其中的很多东西都是历史上已有过的,却被他们误认为是自己的独特思考。因此他建议有关机构组织翻译出版一批比较重要的美学著作,以期认识了解历史。现在举办大师论坛,一方面能激发起大家对理论研究的兴趣,不过我们做课题研究的时候,也需要规避这方面的问题出现。

问 :现在流行一个词是“先锋”,您认为从舞台美术的角度来说什么是先锋呢?

章:关于先锋,我觉得先锋首先就是做了别人从没做过的。而后,别人看到了你做的,觉得有意义,也跟着做,你有追随者,引领了潮流,这就是先锋。先锋就是要有独创性和引领性。不能认为一种类型,一种潮流,一种风格下的所有东西,所有人都是先锋。最先去做的那个人或那群人摸索荆棘里面的方向,举着火炬走在前面,照亮了后人的道路,他们的创造改变艺术历史的进程,他们是艺术历史上的先锋。而后来的追随者,有时做的很完美,但是不能称作先锋。不做先锋并不是没有价值,追随别人,学习别人好东西,让自己更有生命力,也很有意义。

米斯·凡·德·罗(Mies Van Der Rohe,1886-1969)曾经是20世纪前期的现代艺术的先锋,1920年代后期他提出了一个著名的格言“少就是多”(注:less is more),创造了简约的、纯净的、高效的、精美的作品。其后“少就是多”长久地为后人传颂和实践。二次大战之后,当一代新人正在成长的时候,有一个人叫文丘里(Robert Venturi 1925-)就对于大师的见解表示了严重的质疑。后来,他在他的《建筑的复杂性和矛盾性》(1968)一书中指出“多不是少……多才是多”(注:More is not less…..More is more),进而基于自己的体验说出了 “少就是厌烦”(注:Less is a bore)的话。后来他也被有人认为是先锋。他主张的不是简约,而是复杂和矛盾;不是纯净,而是丰富和杂糅。那些仅仅因循先锋的后人的作品虽然与先锋很相像,但正是因为他们的因循,他们不是先锋。先锋总会有一点反叛精神,特别是质疑学术权威、质疑专业精英或者质疑过去的先锋。先锋在本来无路的地方开创自己的方向,先锋是走在最前面的那些举着火炬的人们,先锋有可能成功。但先锋的目的不是世俗的“成功”。先锋很可能“牺牲”,却为跟在后面的无数成功者照亮了道路。这是我关于先锋的一点认识。我觉得,先锋就是这个,不是别的。

一般的说,先锋者在创造中并没有顾及自己是否会成为先锋。谁是先锋常常是旁观的评论者的评价。如果我们大家能承认,先锋是做了别人从没做过的,这就产生了一个新问题。在我们评价什么是先锋的时候。就要知道我们人类在这个领域中已经做过了一些什么。记录和分析人类过去一切的所作所为的学问是历史。历史是科学,要讲求事实,讲求发生在全世界的事实。要想知道这些事实并加以分析归纳研究,就需要去调查,象戏剧和舞台美术这种有形专业的历史,调查工作不仅仅在书斋、资料室、图书馆,而是要满世界去调查去看去听,工作浩如烟海,十分辛苦。其实,必须经过这种辛苦,才能断定一个东西一个人是不是先锋。

我们不是有历史吗?戏剧有戏剧史,舞台美术有舞台美术史。可是我的历史常常是不够全面的,缺什么?其一,过去常说,我们的戏剧史偏重于文学史,不是真正的演剧史。这是老生常谈了,现在正在改进。其二,我们的很多历史都不包括最新的历史,也就是不包括当代的历史,不包括刚刚发生的历史。我们给刚刚发生的历史起了另一个名,叫“现状”,现状就是历史,不能把现状和历史当成两个不同的东西。那么世界上有那种比较全面的演剧历史吗?布罗凯特(Oscar Brockett1923-2010)的《戏剧史》或可译《剧场史》为(注:History of the Theatre,包括舞台美术的一些内容,但不是舞台美术历史)就曾经显示了一种比较全面的历史研究态度,每隔三、五年修订一次,该书出过十版,记得网上有一个网站就是告诉人们该书的最新版比上一版在哪一部分做过较大调整或在哪一章节作了哪些增删,这是一种永不停歇的、追随着古代的新发现和最新的时代脚步的历史的调查研究工作。当然历史并不仅仅是指某一部成型的历史教科书,还包括了大量的分散的不同范围、不同情况和事实的调查研究。实际上所谓学术研究说到底就是对于各种历史事实的调查研究分析总结。有时,我们很愿意在创作实践中当先锋,又太不重视有关各种最新历史事实的调查和研究,常常重复着已有的东西而不自知,这就出现了上面提到的问题。这种现象可以概括为:演出过剩,理论不足。具体表现为实践在内容和方法上的重复和对于最新专业事实的调查的缺乏。

问:您作为舞美方面的教学者,能推荐几本跟舞台创作相关的书吗?

章:其实中国舞台美术家的舞美著作就是非常好的,比如胡妙胜老师的《充满符号的戏剧空间》、田文老师的《舞台造型艺术论》、吴光耀老师的《西方演剧史论稿》、《西方演剧艺术》等等。还有些国外的基本原版书,与最近四十多年国际舞台美术最新历史的发展面貌相关,这些书应该在国内各戏剧或艺术院校的图书馆多会有收藏,并不是十分稀有,大家都可以借到。比如《A Mirror of World Theatre (Prague Quadriennale 1967–1991)》(《世界戏剧的一面镜子》)、《A Mirror of the World Theatre II (Prague Quadriennale 1995–1999)》(《世界戏剧的一面镜子2》)、《Exhibition on the Stage: Reflections on the 2007 Prague Quadrennial》(《舞台展览:2007年布拉格四年展回顾》)、《Looking into the Abyss: Essays on Scenography》(《阿诺德·阿伦森论文集》)等。

还有有一本新的书,2018年劳特里奇出版公司出版了一部625页的文集,名为《劳特里奇舞台美术指南》(The Routledge Companion to Scenography),由哥伦比亚大学的教授阿诺德•阿伦森主编。文章作者以西方研究者为主,也包括东方研究者,如上海戏剧学院伊天夫教授。这是该出版公司在近年来出版了《劳特里奇戏剧和表演艺术指南》和《劳特里奇傀儡艺术指南》之后的又一本有关戏剧学科的书。该文献广泛地涉及舞台美术学科的各种方面,对于舞台美术的创作理论和历史作出更为广泛介绍,探讨创作的现当代特征。有一些内容我们了解不多,例如对于当下的流行的沉浸式戏剧及其主要代表性演出的批判,因而值得了解和参考。

《劳特里奇舞台美术指南》

封面图片为当代巴西里约热内卢的桑巴舞大道

游行表演中的花车舞台

该书有三个部分。

从这一部分的内容看,我国舞台美术自20世纪八、九十年代以来,是有所研讨的。

第二部分:舞台美术的理论和批评。包括6篇文章。

7.戏剧语言:舞台美术转变和语言学的转变

8.看的舞台美术:视觉的体制和观众的身体

9.绝对的,抽象的,绝望的:来自历史先锋的演出空间的认知

10. “发生了什么”:在现当代艺术中解释舞台美术的冲动

11.超越剧场的舞台美术:设计POLIN 波兰犹太历史博物馆

12.参与、交流、气氛、投射,近来的技术媒介和行为的新形式

这6篇文章涉及到是现当代舞台美术创作的构思、方法和手段,有些东西触及艺术创作的一些根本性问题。在我国舞台美术创作和教学实践中,出现了一些新面貌,但是与之相关的创作进程上涉及的艺术家和观赏者的心理问题,还可以进一步深入研究,这些文章可以关注一下。

第三部分:历史和实践。

这一部分是该书最大篇幅的部分,是自古希腊、罗马以来的舞台美术的历史发展。其中还包括中世纪,文艺复兴以后直至21世纪的舞台美术的历史和实践。一共有32篇文章。描述和评论了32个主题的历史情况。特别值得注意的是:这32个历史内容不是完全按照历史年代的顺序排列的,而是首先按照表现特点被分为五个类别,这就是:

这种分类可以让人想到很多。在这五个类别下面再按照年代前后排列顺序。下面就是该书第三部分的目录标题,从中可见蔚为大观的历史景象,还有西方文化的倾向性。

这本书不是一部个人专著,而是多人合作的文献合集,从内容明显看出是有人作基本规划后的各自分工的文集。研究范围的扩张,涉及亚、非、南美不同地方。企图概括民族国家区域和古今历史的广泛性。2018年出版,内容已追踪描述至21世纪新近的历史现象,例如英国、德国和美国的一些情况,对于新近历史的理论归结也许比较少一些。但相对于当前国际舞台美术界较多见的个案式、个人式、碎片式研究或大图片集而言,已是很不易。

此书已有国内有关机构购买中文版权,但是这种专业译文主要不应依靠机译,而是应当由专业人员逐字逐句译为中文。

问:您对傀儡戏很有研究,您觉得傀儡戏近些年发展趋势是什么呢?

章:在艺术形式上并不是某一种趋势,而是丰富多彩。我可以说一下的是:舞台美术的表演性特征在我们这个时代更明显,舞台美术更重视演出的精神气质,与表演的结合,甚至是舞台美术在很多演出中正在表演。舞台美术正在更加的人化、活化。如果说舞台美术就是指舞台上的造型艺术,那么傀儡就是舞台上的人形的造型艺术,但他不是人,而是属于“物”,这表明物也是可以通过人的操控进行表演的。对于近些年傀儡的发展趋势,可以总结为“受众的成人化、主题的崇高化、制作工艺的高技术化、结构的专用化、规模尺寸的大型化、影像化、局部化、抽象化和储存化”。当傀儡局部化、物象化、抽象化、大型化以后,它就异化为布景、异化为舞台美术,有时会成为演出的主体,它不仅仅是游走于街巷的小角色,而有可能呈现于恢弘的国家级的典礼之中。其中可以深入探讨的是存储化,即在当今信息科技高度发达的时代背景下,如何将动作储存在介质中精准的重复、再现傀儡的表演。在过去,人们通常是通过机械存储动作(钟表发条的定时释放)的方式,也通过光盘,硬盘的方式,现在可以运用很多更为智能的方式来实现。

既然现在有了许多“聪明”的手段,那么“笨”的方法就注定要被历史淘汰了吗?英国《战马》非要弄出一匹活灵活现的马来,是当着观众的面在舞台上而不是在影像里弄出来的,这就告诉我们将“笨”坚持下去做到极致,这是一手“绝活”,一样可以成为经典。《战马》的精华在于那匹马,在于对马的轮廓和关节的真实性和生动性的精确把握,特别在于马的腿关节的真实性,正因如此,配合操纵者(他们也是表演)的控制,这马便能够栩栩如生,如此才能让观众渐渐地就把一旁的操纵的人员忽略了。我们在看到英国人的创新的时候,在看到暴露操控者的假定性的时候,我们不要忽视了其中的科学性和对真马关节的模仿,而中国曾经拥有着世界上最为灵巧的傀儡!人们穷尽手段对于现实世界加以模仿的冲动从未消失。

在历史上,当世界其它地方还用2到8根吊线控制傀儡的时候,在中国用32根线来操控傀儡,为的是让傀儡有更多可以活动的关节,以追求其生动性和表现力。艺术的动作并不是以追求一般效率为唯一目的。什么是创新?创新就是去做没做过的,去追求没有追求到的。所以要关注我们历史的经典。

面对未来,我们既不要妄自菲薄,也不要自以为是,更不要迷信专家,勇于尝试各种方式方法,并为之稳扎稳打。我觉得中国的舞台美术终将会展现它不一样的精彩。

问:您认为中国舞台美术未来发展有什么需要注意的问题吗?

章:现今中国的舞台美术发展有很多成果,在国际上也获得了荣誉,但是亦存在着一些问题。有几方面值得注意:

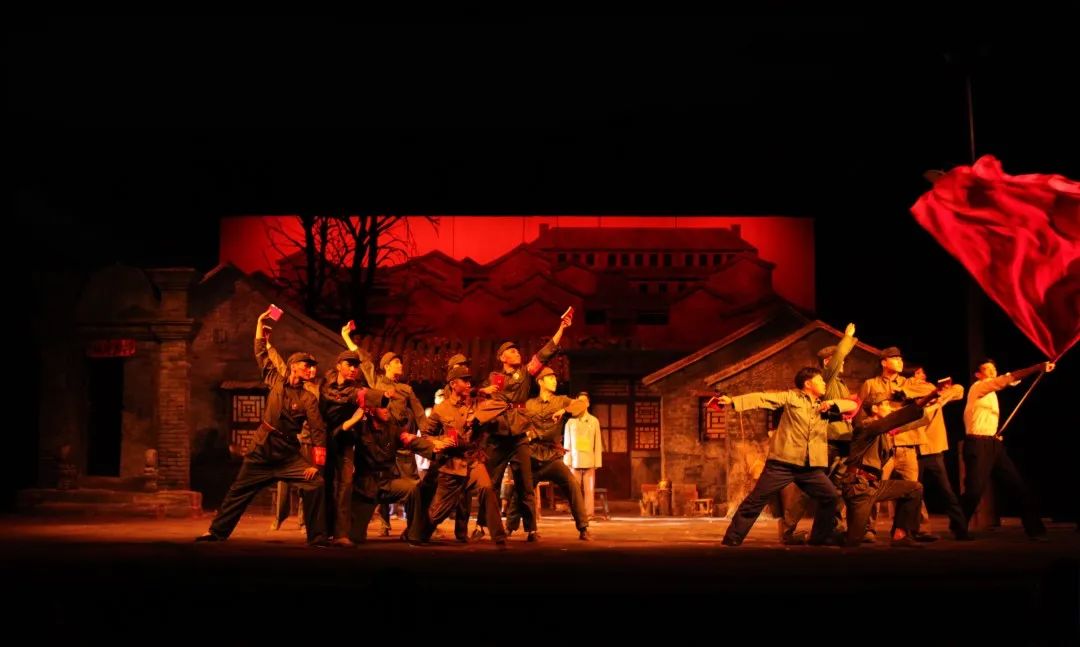

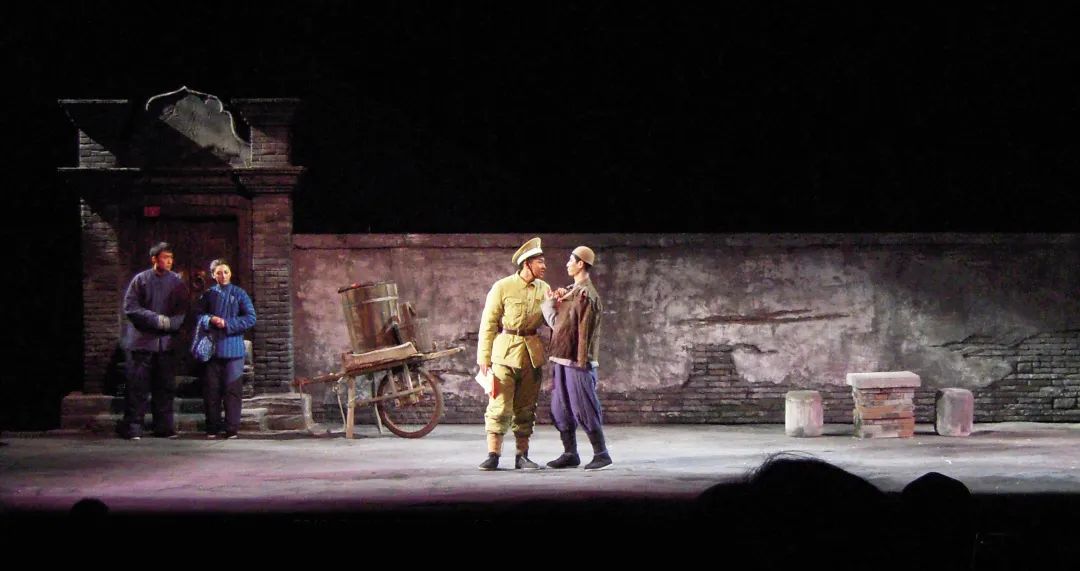

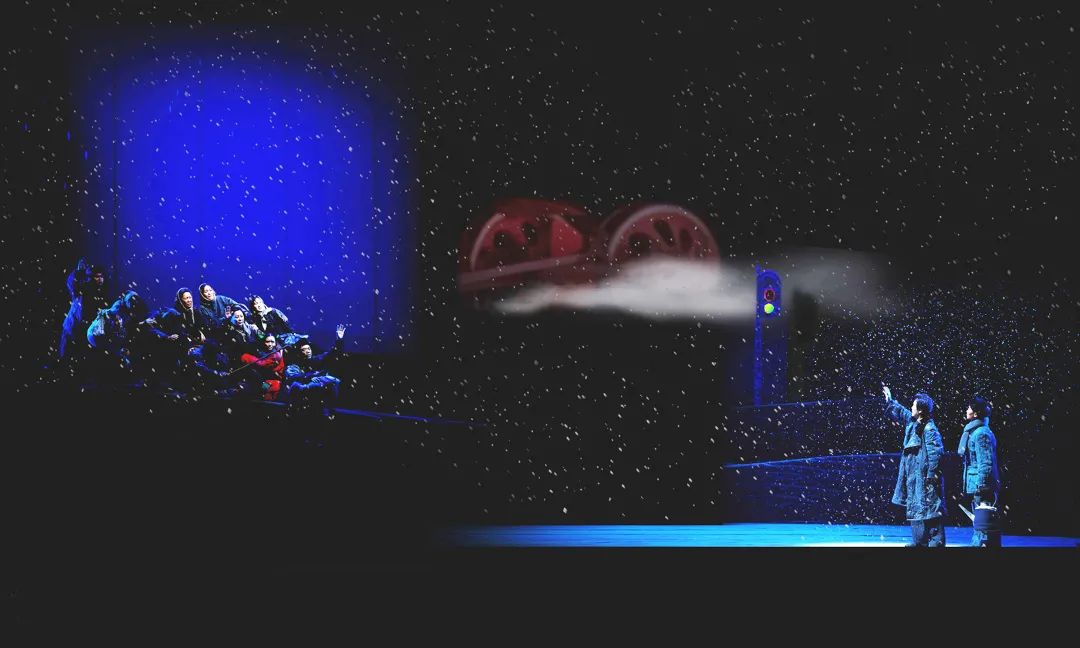

首先,思考问题应要结合风土人情,从中国的实际出发。山西平遥的大型旅游演出《又见平遥》就是一个好的案例:既结合了山西平遥本土历史文化,在艺术上亦有表现力,故事感人。舞台效果震撼,特别是灵魂破墙而出,与剧情结合得好。在商业化方面也取得了很大成功,还带动了当地的旅游经济。当然,需要注意的是舞台美术本身属于视觉艺术,当戏剧演出过度追求感官刺激后,内容上就容易有陷于空洞的危险。

第二,在注重创新的同时,过去已有的设计理念并不意味着穷途末路。写实主义曾经统领着中国的戏剧舞台多年,当今各式各样的舞台设计风格多样,但是近年来我们不断听到一些声音否定写实方法。写实布景往往意味着“满”,与当今的流行“空”相左。但是,不能忽视它在视觉上有着自身鲜明的风格,在解释剧情上有自己的优势。所以,在追逐潮流的同时,不能一味地否定过去,舞台美术的历史表明:它的进展并不是一种潮流取代或否定另一种潮流,而是时尚的形式与历史的经典并存。

设

计

作

品

图片来源:章抗美

图文整理:秦孟婷

责编:mt