☝点击上方蓝字中国舞台美术学会→右上角“...”→“设为星标”

2021年是中国共产党建党100周年,也是中国舞台美术学会成立四十周年。四十载风雨同舟,四十载砥砺前行,中国舞台美术学会发展历程与我国的改革开放几乎同步。四十年来中国舞台美术学会在一代代舞美人自身的努力和社会各界的帮助支持下,不断发展壮大,影响力与日俱增。

值此之际,中国舞台美术学会微信平台将推出“四十载四十人”特辑,选取对中国舞美发展历程中起到重大作用、有深远影响的四十位当代舞美大家,持续推出系列专访内容。

经过四十载实践探索和理论研究,诸位舞台美术家前辈先贤为吾辈今时今日的继承发扬、开拓创新打下了尤为重要的坚实基础。记录第一线舞美艺术家的创作理念与实践经验,梳理学会发展脉络——这些整理工作有着弥足珍贵的意义。

今日此篇是关于邢大伦老师的专访,邢大伦老师是新中国舞台设计专业第一期学员,在中戏执教一生,为中戏舞美教学学科的完善和教学质量的提升作出了贡献,培养学子众多,其中不乏业内知名精英和学术上的领军式人物,是新中国业内资深的舞台美术教育家。现在,让我们进入“四十载四十人”特辑——邢大伦老师专访。

中国舞台美术学会编辑部总编 赵妍

“四十载四十人”特辑 · 邢大伦

先生 · 简介

1931年出生,山西忻州市人,教授。中学时参加学生剧社,1949年考入华北大学文学院美术科,1950年转入中央戏剧学院普通科、舞美系本科学习。1953年毕业留校,1956至1957年带职进入苏联专家雷柯夫师资进修班深造。从艺60余载,教龄40多年。历任教研组长,副系主任,院学位、学术委员,研究生导师组组长。

邢大伦遵从艺术院校施行的教学、科研与创作三结合的施教方针,在院内外参加了多个演出设计,他力主美术、戏剧与科技的融合,作出多次舞台设计创新的探索,并长期受聘参加多种评审、研讨等专业性的社会活动。为扩展专业视野,他热心与国内外同行们接触,在走出去请进来的交往中起到了穿针引线的作用。

现任中国舞台美术学会顾问,中国戏曲学院荣誉教授,中国剧协、中国美协会员,国际舞美联盟(iSTAN)荣誉会员和中国老教授协会文艺专业委员会委员及副主任。是中戏首届“学院奖”、舞美学会“杰出贡献奖”与国务院特殊津贴获得者。

访谈 · 实录

提问:学会记者

回答:邢大伦先生

问:您能跟我们介绍一下中国舞台美术学会成立前后的一些情况吗?

刘露

邢:印象最深的是1956年全国话剧第一次会演时,委员会推荐人员参加大会评奖和接待来华外宾,其中有苏联和东欧诸国的舞美专家,重要的是在会演闭幕式上刘露代表大会组委会作了专题报告,阐述了在新现实主义创作方法指导下舞美创作取得的成就和存在的公式化及概念化等问题。随后将大会收集的撰稿与中外专家的大会讲座编辑成册出版,书名为《舞台美术研究》,刘露任主编,编委有龚和德、周承人、王韧和邢大伦。

《舞台美术专题报告提纲》(初草)

《舞台美术研究》,1956年

邢:30多年过去,1982年成立了“中国舞台美术学会”,是国内更大范围对这一独立学科的社会认知。学会命名为“学会”而非“协会”,是对舞美专业的业务性、学术性的侧重,因而在学会的入会成员和机构组成上都有相应体现,如将有留学背景、上戏舞美系主任孙浩然推荐为会长等。

我是第一届学会的常务理事,被推选为创作研究部负责人,同部的还有“哈话”的罗克敏、“人艺”的韩晓峰等。八十年代初创研部的活动,一是主持演出研讨;二是参与“学会奖”评选;三是组织展会。在此期间,我们协助学会领导筹办了首次参加布拉格的“PQ”展。费时一年有余,选出作品数十件,限于经验,特别是经费的欠缺,全部作品以单一的手绘图稿,打捆压箱底,由赴会人员携带出境,展出结果被授予“传统与现代结合”集体奖,在欣慰之余亦感心酸,放眼今日学会,已不可同日而语了!

中国舞台美术学会首任会长孙浩然(1982年)

中国舞台美术学会首次理论会议

问:建国初期实行“一边倒方针”,向苏联学习,美院有个“马克西莫夫绘画进修班”,中戏有几个以苏联专家任教的表、导演班,还有个叫“舞台美术师资进修班”,您是其中的学员,能说说该班的一些情况吗?

邢:是的,从1955年到1957年三年间,在“中戏”以苏联专家任教的进修班有四个,两个导演班,一个表演班,另一个就是阿·维·雷柯夫任教的“舞台美术师资进修班”,我是该班的学员,很乐意说说该班的一些情况。

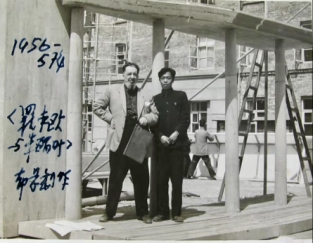

进修班前面加了“师资”二字,是侧重对舞美专业教师的培训。学制两年(1956~1957),学员来自当时几个艺术院校和各省市、部队的主要演出团体,其中多数为各单位的业务骨干。注册学员33人,正式生10人,其余为旁听生,其主要区别在于正式生直接接受雷柯夫专家的课堂辅导,旁听生则不交作业(但授课中亦非全然如此)。正式生名单如下:周承人、李畅、王韧、邢大伦、许学初、夏阳、陆阳春、辛纯、程云平、霍心。其实在旁听生里还有业内不少资深专家和天才新秀,如:张尧、谢明、耶纳 、陆伟、胡冠时、朱彰和才女张福宜等,恕我难以全部记起。

雷柯夫授课,有在课堂辅导的《舞台设计课》和讲座课《欧洲舞台美术史》,前者学生自选剧目,讲解设计意图,听取课堂讨论,接受专家点评,后者听讲、看图、提问、解疑。通过两年的进修,学员们在专业创作的思维和表现能力上都有所收获。突出的是对欧洲舞美史乃至戏剧演出史有了较为系统的了解。雷柯夫的授课记录,在当年院刊《戏剧学习》上摘录发表,讲座课整理成册后以《欧洲舞台美术史》命名出版,并作为中戏史论课教材沿用至今。

雷柯夫在华的两年,除了进修班的授课以外,还担任了两台戏的舞台设计工作,一台是“实话”孙维世导演的《大雷雨》,另一台是苏联表演专家库里涅夫导演的《罗密欧与朱丽叶》,两台戏在舞台设计上体现戏剧的意蕴和动态造型上的“妙招”给人以深刻印象。概言之,通过雷柯夫对进修班的扶苗充电,学员们获得了丰收,从而也提升了进修班的档次,在进修班诸君散向全国各地时,就成为了早期各地业界的基石。1957年夏进修班结业典礼以高规格的仪式结束,文化部副部长、院系领导和重要嘉宾曾出席,但遗憾的是十位正式生中,只有六人到会领证,因为当时碰上了那场“运动”。

苏专家雷柯夫和班主任刘露

学生邢大伦、许学初、王韧

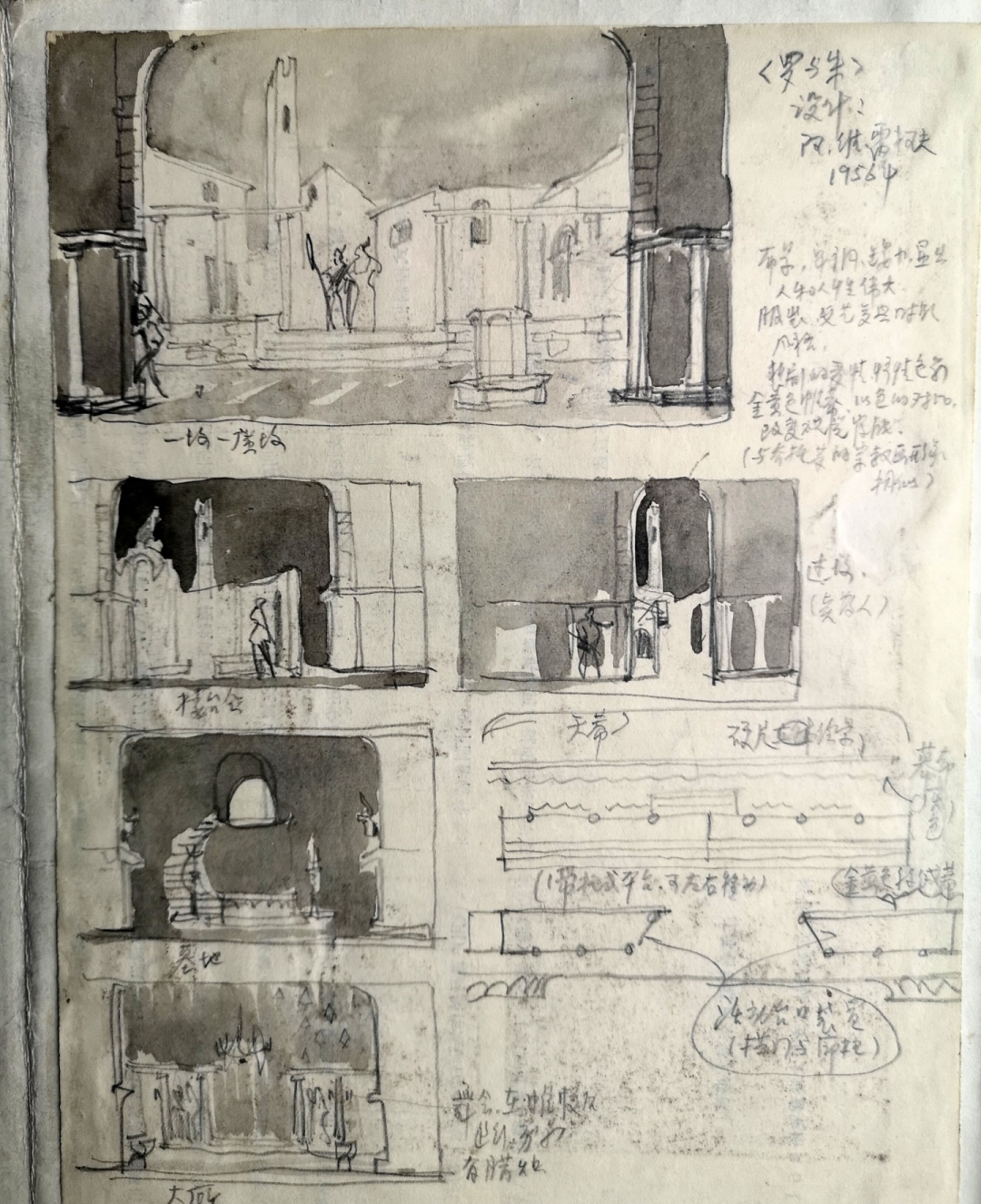

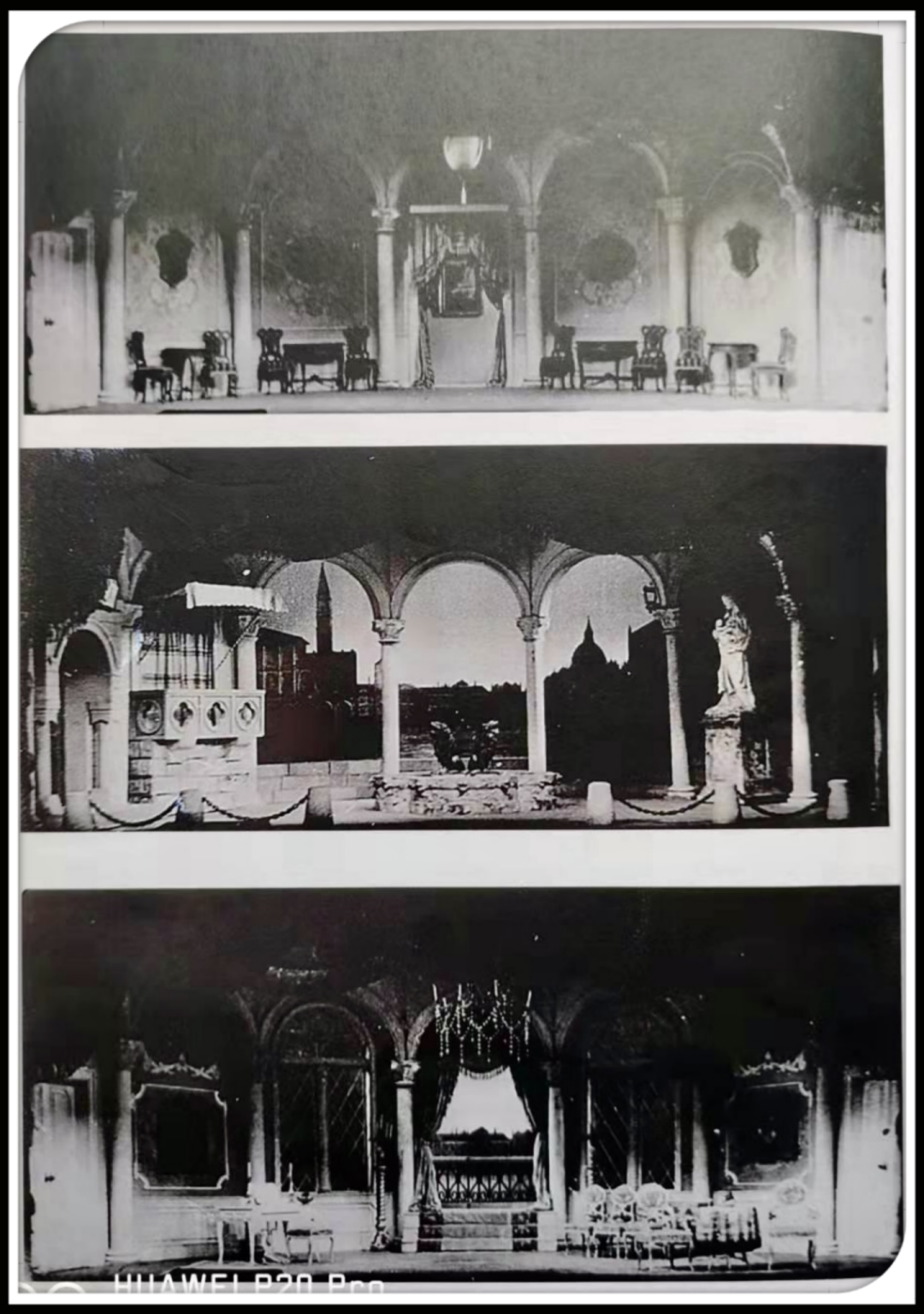

雷柯夫设计的《罗密欧与朱丽叶》演出速记

课堂作业

毕业典礼合影

前排左起:刘露、罗光达、刘芝明、

雷柯夫夫妇、李伯钊、古里也夫夫妇、孙维世

二排右四:邢大伦

问:在进修班期间好像您参加过好几个苏联专家导表演班的演出设计,您是怎样参加工作的?能说说这些戏的设计情况和一些值得提及的趣事吗?

邢:我很幸运!在三个导表演专家执教的三个班里,都担任过他们演出的舞台设计。

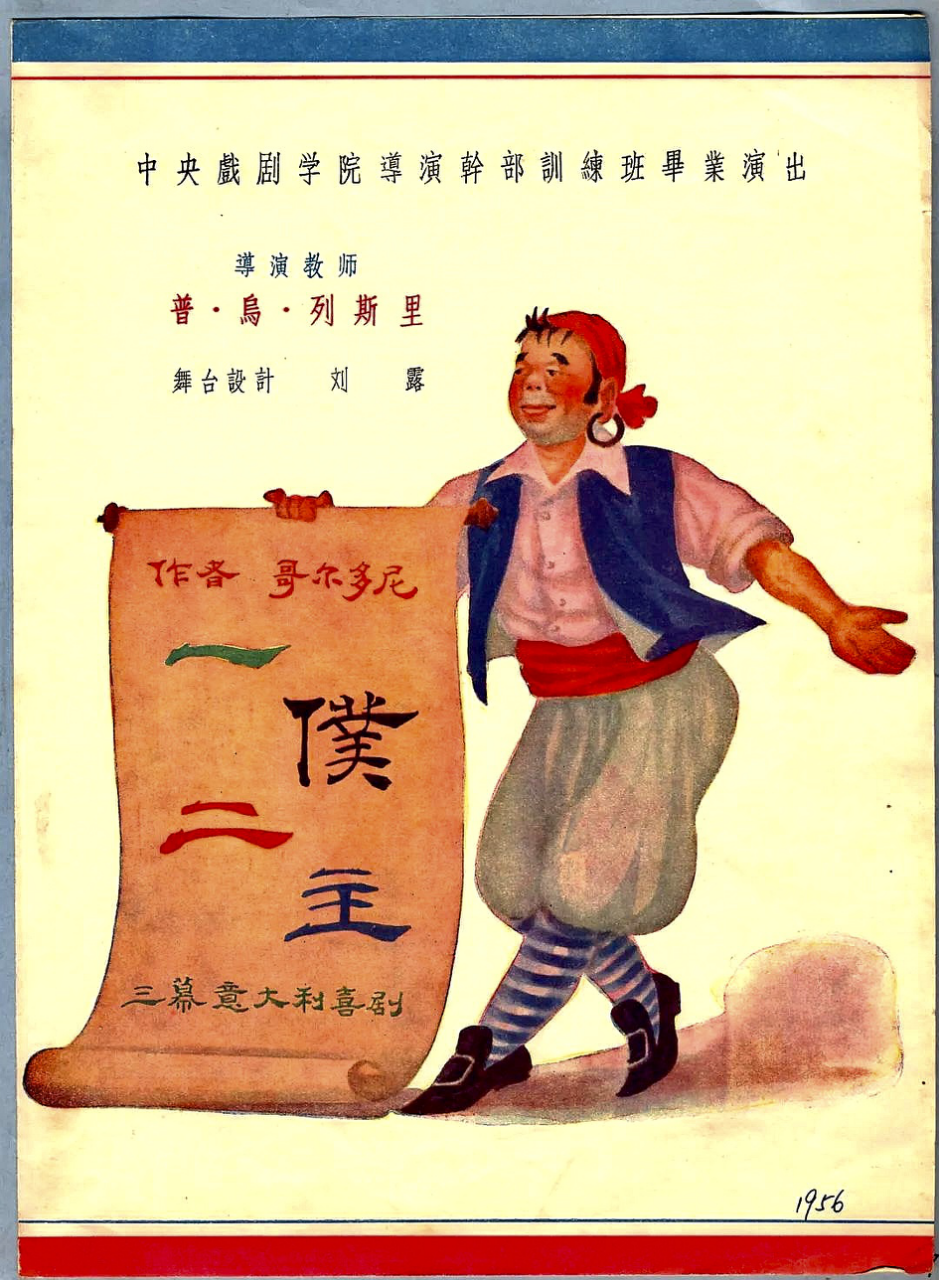

最早是1955年我和周承人作为刘露老师的助手,参加了导演专家列斯里排练的《一仆二主》的设计,随后1956年又和周承人合作担任表演专家库里涅夫任教的《暴风骤雨》的设计,最后1957年我独立担任了“学者型”导演、著有《导演学引论》的古里也夫创作的剧目《女店主》的设计。

三个苏联专家、三个训练班,我参与了三台戏的设计,在雷柯夫的鼓励下,还兼任了《女店主》的服装设计。如此,能获得重用,一是得益于恩师刘露的推荐,二是受到专家雷柯夫的赏识,因为通过设计课我交出的果戈里《婚事》的作业,给他留下了好印象。

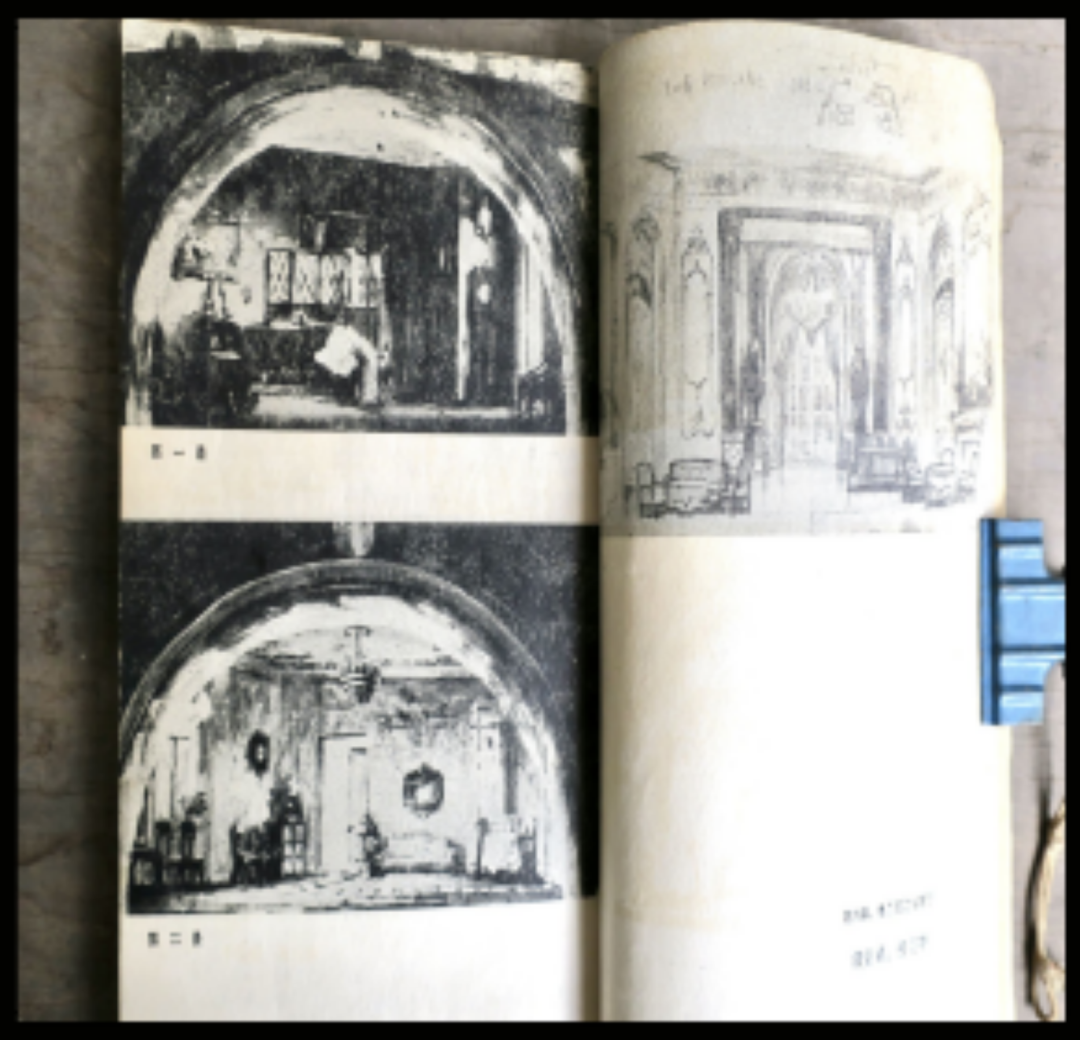

几台戏,几个导演,剧目不同、艺风各异,但相同的都属大牌专家,施教严格,重视研究,把舞台视为教学结果。既看重舞台的完整性,又讲究演出的学术性,以及可能的求新创意,由此,由刘露作主,布景主体构架采用罗马拱形建筑,在八柱七拱、弧线相连中,既表明地点,又呈现节奏,通过各场次的封堵、开合,完成了《一仆二主》这一喜剧的设计创作。刘露说,这叫“永恒景”大处固定,小处多变。当时适逢第一届全国话剧会演,奉命作了示范性演出。

自此相隔24年之后,“实话”要作复排,我参与了二次设计,其要求是貌似原版,但要适用流动巡回,我作了一些应对,于是就有了80年代版的《一仆二主》。

导训班导师列斯里、班主任孙维世和部分学员

《一仆二主》说明书

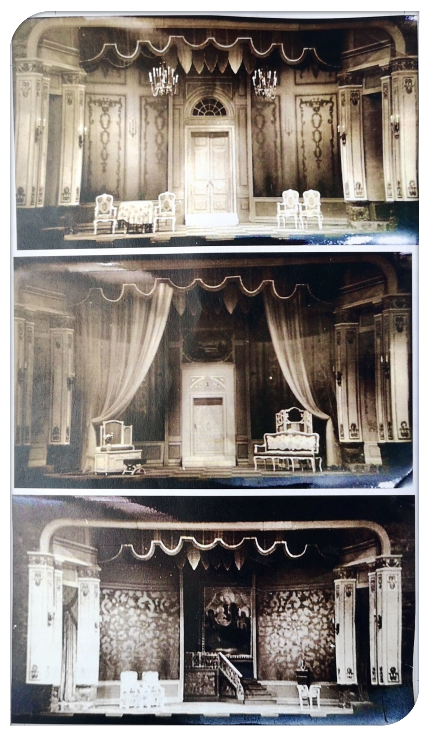

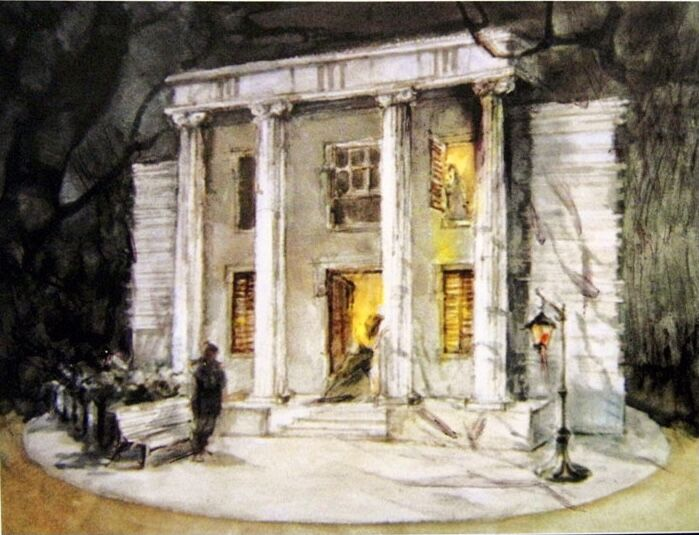

《一仆二主》设计:刘露(邢大伦绘图)

《一仆二主》舞台空镜

《一仆二主》剧照

演员:李丁、欧阳山尊、耿震、贺昭、左小林等

问:说说您独立设计《女店主》一剧的情况,据说此剧演出曾有真驴上台,挺稀奇,是怎么回事呢?

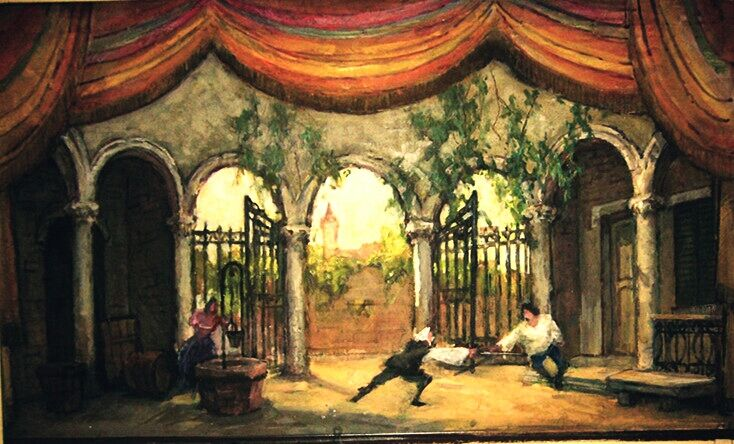

邢:《女店主》和《一仆二主》的作者都是意大利的哥尔多尼,由于我前面参加过《一仆二主》的设计并有不错的表现,所以《女店主》的设计就又派到我头上,并加码担当了服装设计。对此,我深感忐忑,特别是对意国地理风情的陌生,所以说到所谓构思即一片空白。好在中戏图书馆有资料,特别是当时惊动了意大利大使馆,特意送来有关照片近百张,由此勾画草图,几经反复,在古里也夫的启发和雷柯夫的指导下,完成了该剧的设计。该剧上演后,古里也夫在总结一文章中说:“这个设计比我在彼得堡演出时的要好!”我想他说好,可能是我对他阐述的这是一台“社会性的性格喜剧”变成了他想要舞台形象吧。他说:“布景要看到真实”、“角色能到处走动”、“远处能窥见佛罗伦萨老城”、“布景要笑起来”……

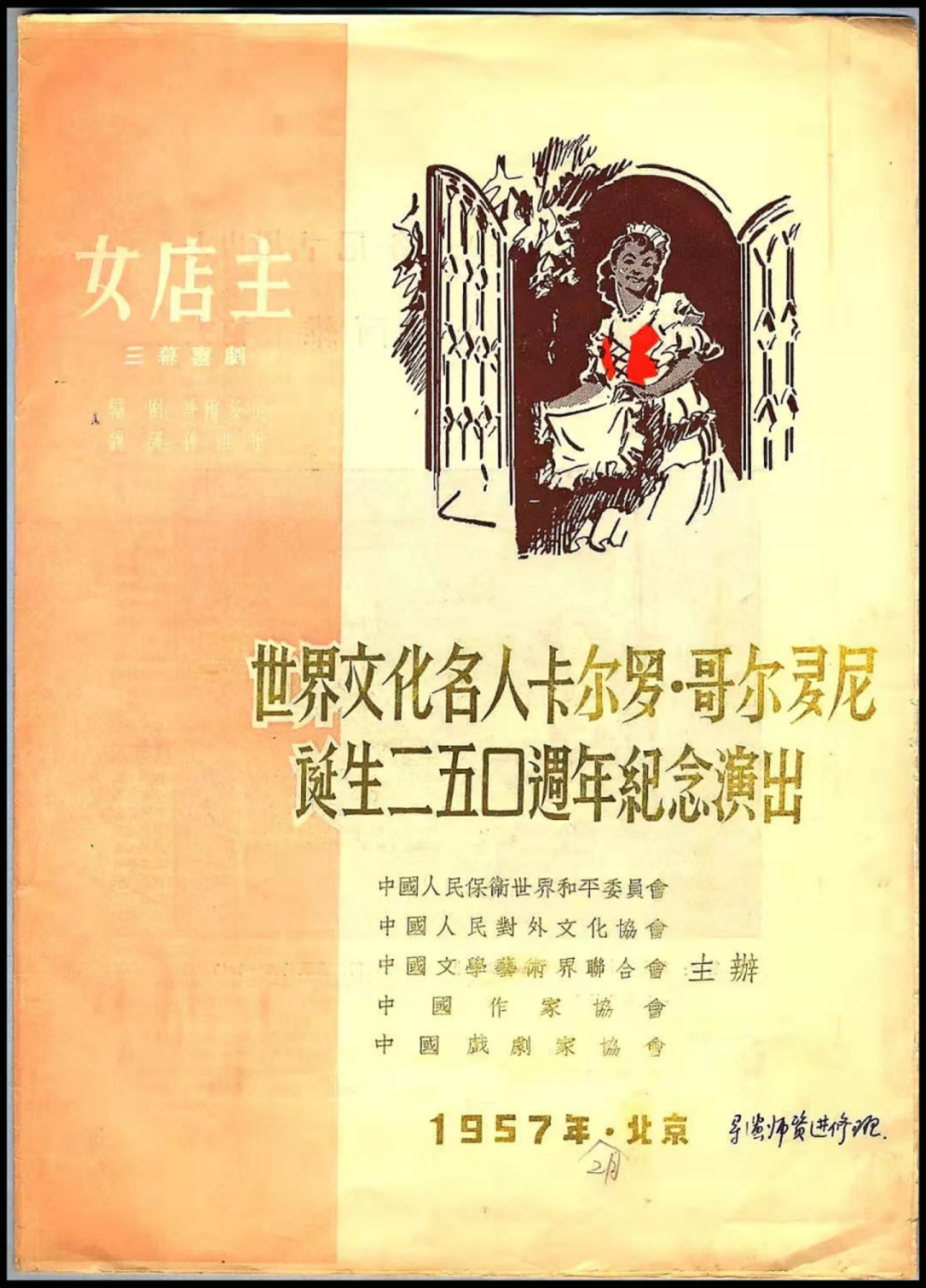

《女店主》说明书

《女店主》手绘设计图

邢:我设计的以三组两层白墙红顶的意国民间小楼,多支点,好调度,在小楼的移动重组中展现出鸡毛小店里的院落、客厅、工作坊和带阳台的卧室。舞台彩排开始了,古里也夫却突发奇想地要在戏的开场有两个风情万种的假面喜剧女演员坐着驴车出场,于是我们便在安定门外租借一农家毛驴,连同驴的主人扮演车夫赶来住店,此举的确增加了哥尔多尼作品特有的喜剧风采,但几经试排,因驴性难服而扫兴作罢,也由此开创了牲畜上台表演的先河。

该剧上演不久迎来了哥尔多尼诞辰250周年纪念大会,由“中国对外文委”、“文联”、“剧协”主持纪念,大会主持人是田汉,焦菊隐作了纪念讲演,会后演出《女店主》并有新闻电影厂录像报道。由此,戏剧界才知道有个哥尔多尼,而把他引荐到中国的是孙维世,她是《一仆二主》和《女店主》两剧本的翻译者。

《女店主》舞台空镜

《女店主》剧照

《女店主》1956年彩排照

(轿车还在,毛驴没来)

问 :听说在另一个戏里您首次用了投影,是个首创,请您介绍一下是怎么回事?

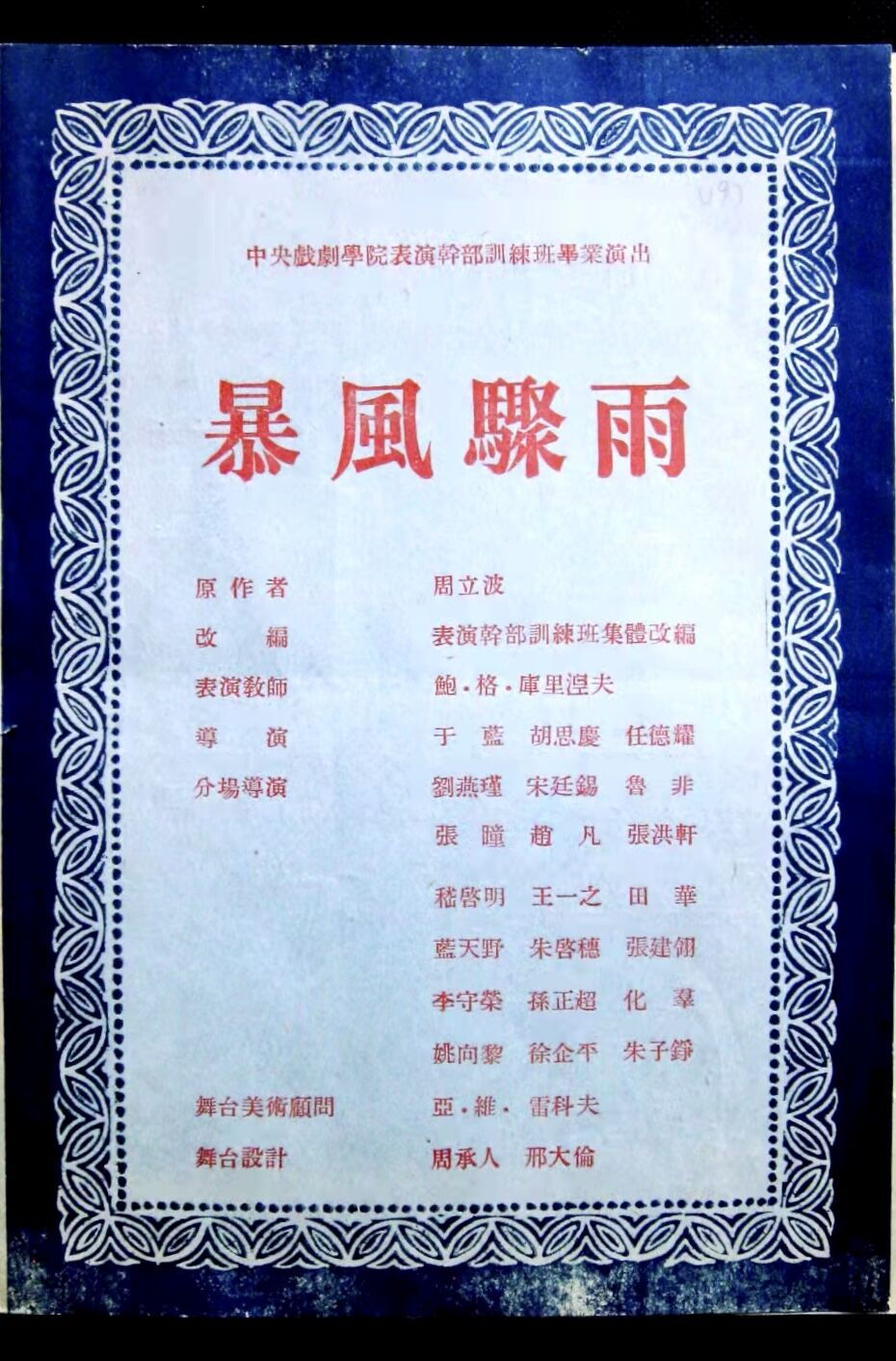

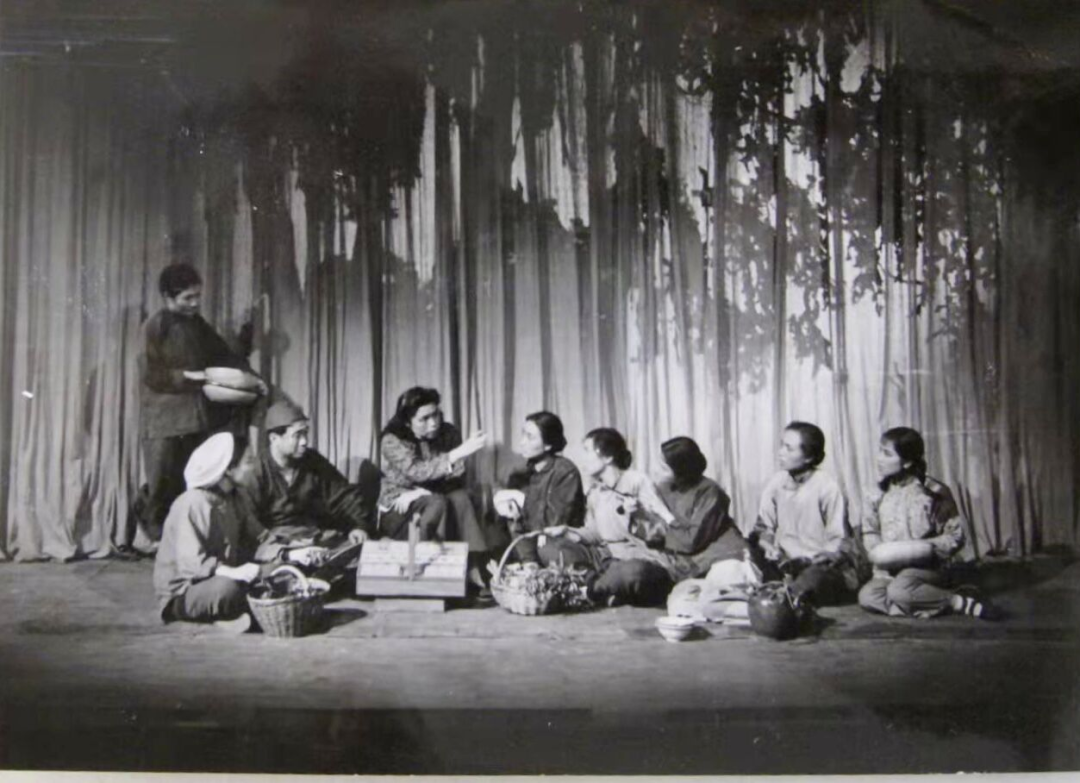

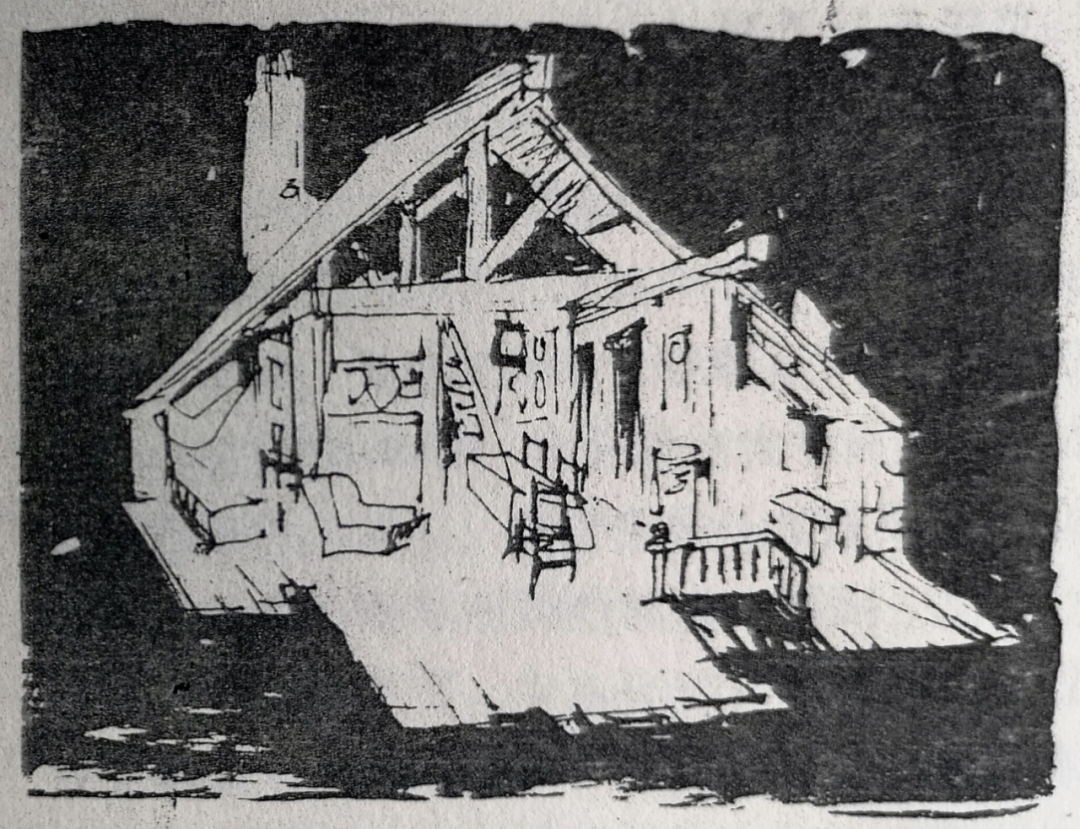

邢:那是1956年夏天,库里涅夫表演训练班的毕业演出剧目《暴风骤雨》,我和周承人担任了舞台设计,雷柯夫任指导。该剧将作家周立波的同名小说改编成舞台剧,剧本的结构似大小片段的串连,多场次、多场景和多群众,酷似电影镜头,局部中又有大背景。由此不仅要表现一些写实的表演场景还要能急速的迁换,面对这个难题,偶然间发现雷柯夫上大课时展示图像用的一种投影灯具,叫“实物幻灯”,可以将图像或文字原型放大投射到墙面,受此启发,就想到借用此法在天幕上描绘戏里需要的形象,如广袤的黑土地、远处的村落、近处的粮仓、封闭的高墙等等。由于“实物幻灯”投射范围小,亮度有限,因此制作了一个小尺度、能推拉的特制天幕。用手绘的方法在纸片上画了若干场次需要的画片,将幻灯灯位放置在台高1.50M的斜台板的后区,加之舞台前区悬挂了半透明豆包布且能开合的二道幕,如此就构成了该剧特有的组合装置,也就应对了这一特殊的演出需要。

《暴风骤雨》演职人员表

《暴风骤雨》剧照

邢:《暴风骤雨》中投影和斜台面的采用,应该是我国舞台上的首创。但在演出时有些演员抱怨说倾斜的台面让他们两条腿一长一短,雷柯夫回答:“那就去练练!”该剧的主演有王一之、蓝天野、田华、方菊芬、岳慎等。因为是苏联专家培训演员的教学剧目演出,所以不卖票,不公演,但因有众多知名影剧演员参加培训,引起业界的关注,周恩来总理也特此前来看戏,在台前合影,台后接见、交谈,这时李伯钊院长特意将我领到总理面前说:“这是我们自己培养的舞台设计。”总理点头说:“好!”这当然使我感到受宠若惊!

《暴风骤雨》剧组与周恩来总理的全体合影

前二排左起:孙企英、邢大伦、吕复、

于蓝、李伯钊、周总理

后排中有:田华、蓝天野、方菊芬、岳慎

问:您首次试用舞台投影是五十年代,之后您又在七十年代和八十年代首次做了运用投影制作内景的试验,您能说说是咋回事吗?

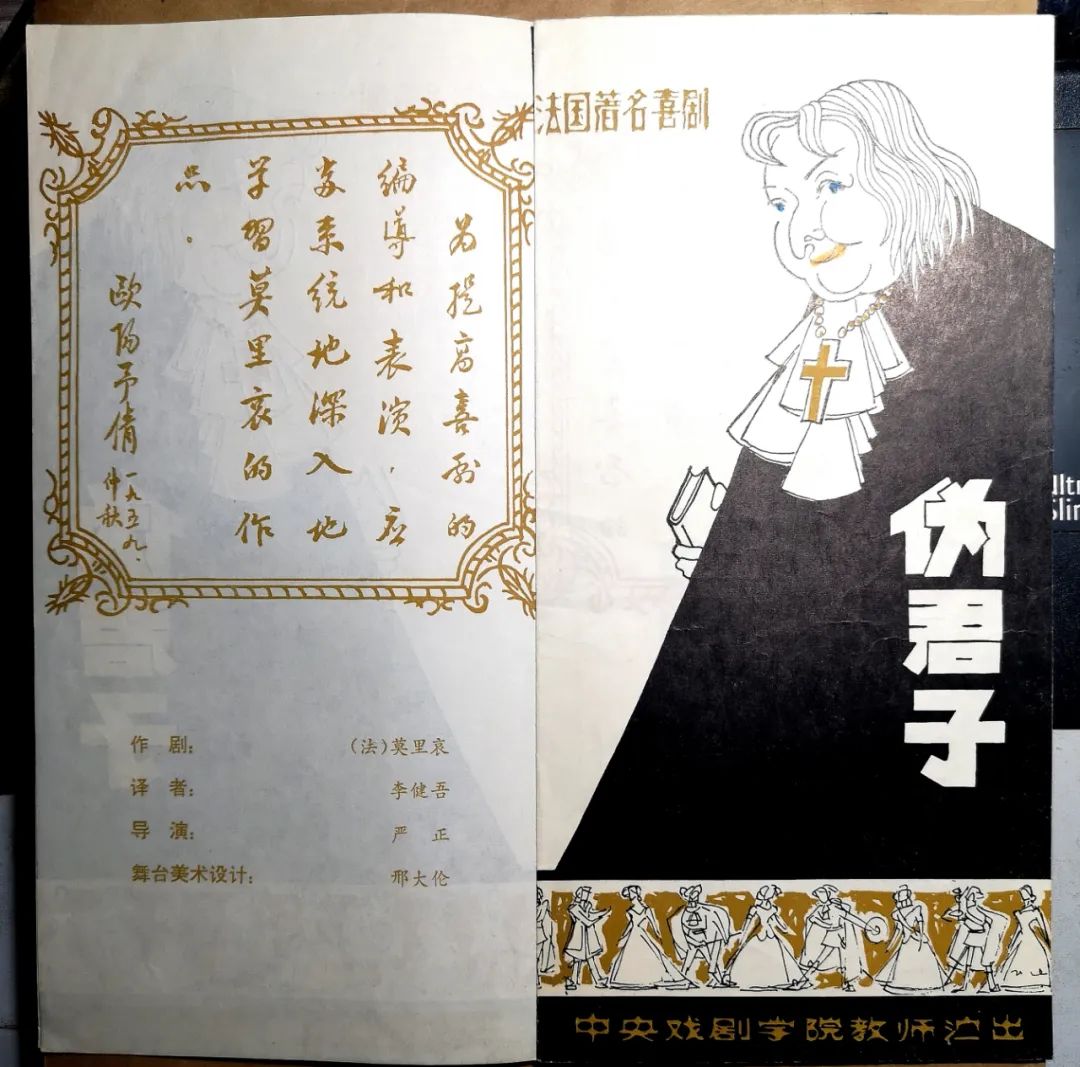

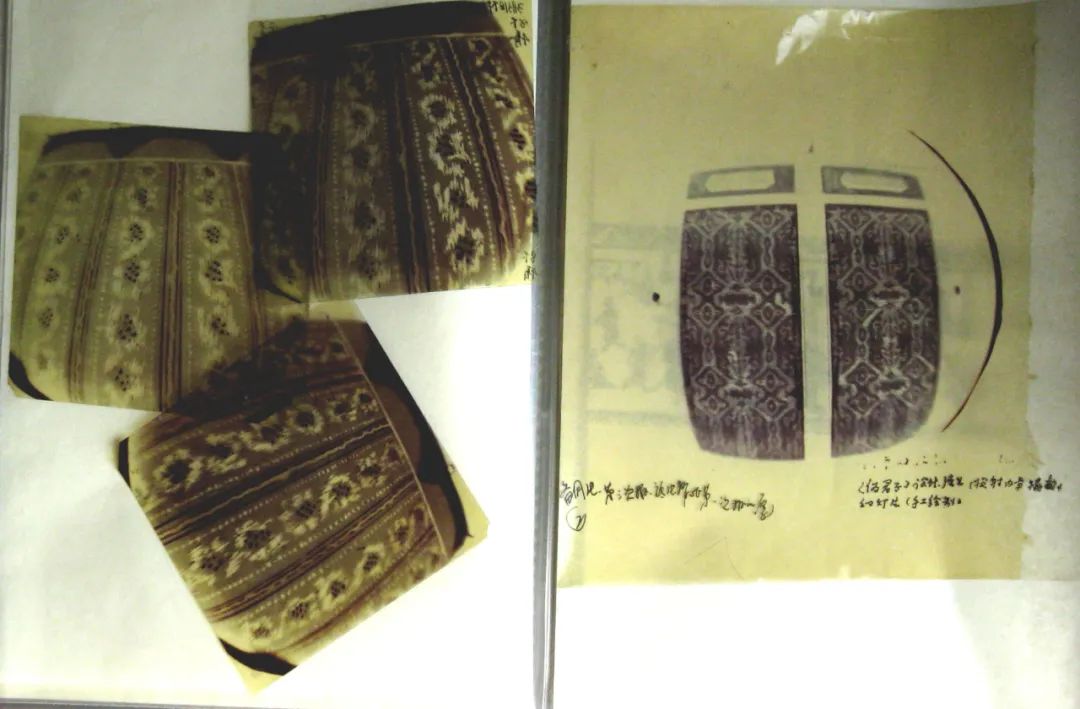

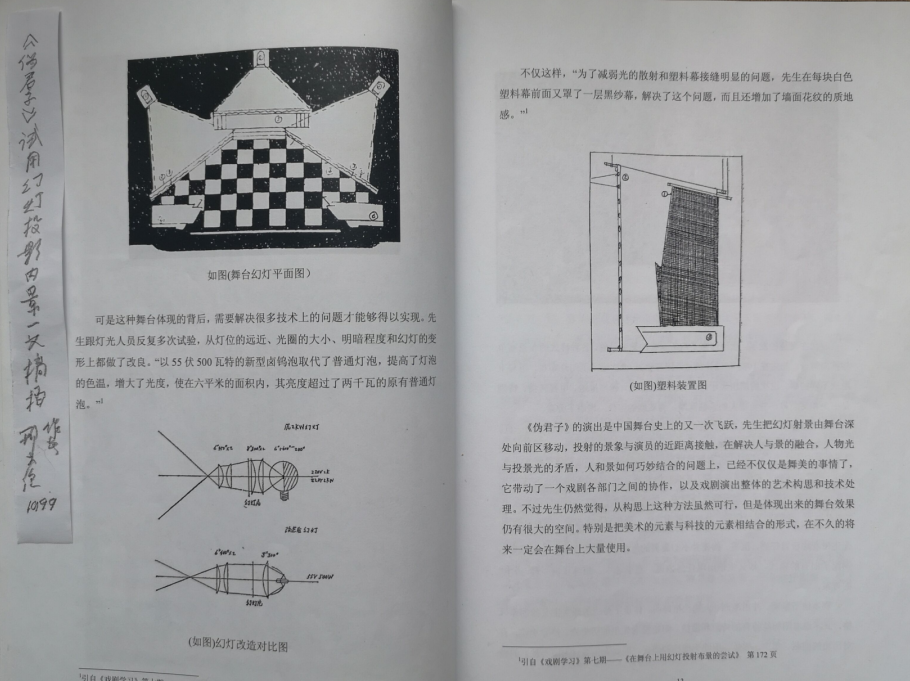

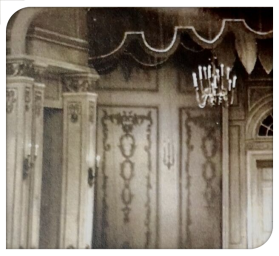

邢:50年代在《暴风骤雨》戏里的投影,是借用课堂教学的教具(实物幻灯)用以试用、救急。当时的投影效果很差,但对“以光代景”很有启示。1964年大型歌舞《东方红》上演,大量运用了舞台幻灯投影,引起业界关注。(据说专用的舞台幻灯机是几年前由朝鲜引进的,但不确定。)从此以后,中国自己制造的舞台幻灯也得到普及,几经改进,有单镜头、双镜头等产品,效能有极大提高。全国剧团演必投影,风靡一时,但都用来投射天幕,呈现远景。就在这时1979年,中戏院长金山、系主任严正为恢复表演系教师们的表演功力,决定排演一出喜剧练功。于是就选了莫里哀的《伪君子》,院里找我设计,并交待说演出要体现正规的学院派风范,遵从“三一律”,显示古典,如此划定了戏的创作原则,我在认同中有些犯难,剧中提示有四场内景,若要制作实体型布景来体现巴洛克式风格,就会笨重,如用软幕代景又显得很“水”,由此就想到了可否用投影制造出内景。因为当时一是幻灯机的投影已成熟可靠,二是塑料布的生产为投影提供了最佳的投射物。于是选料、备灯、在实验室几经试投,确定了选用白色半透明塑料布并外罩棉质黑纱,在背面投影中既保存亮度,又强化了投射形的反差,如此就在舞台演区竖起三块8X6M大小的、八字型的塑料屏幕与台前制作的装有方形柱和族徽的假台口对接,构成了一个完整的室内景的共用空间,接下来的场景更换即依赖于反投在屏幕上多种古典纹样的变化。

这是一个试图扩大投影功能、利用幻灯反打制造出内景的试验,是想借当代技术手段打破传统布景模式的尝试,更是一场剧组、系室、院内外舞台众多部门和社会合作的产物。1982 年,第一届舞美展期间,在美术馆大厅,中戏灯光教研组对幻灯机运用作了现场表演,人们好奇拥入,窥视着戏剧舞台上的奥秘。

《伪君子》说明书

《伪君子》1978 年幻灯反投内景实验

手绘幻灯卡(绘制人:吉淑芝)

幻灯机改革与塑料屏幕处理

《伪君子》反投局部效果

《伪君子》投影效果

《伪君子》剧照

演员:许中全、封锡钧、常莉

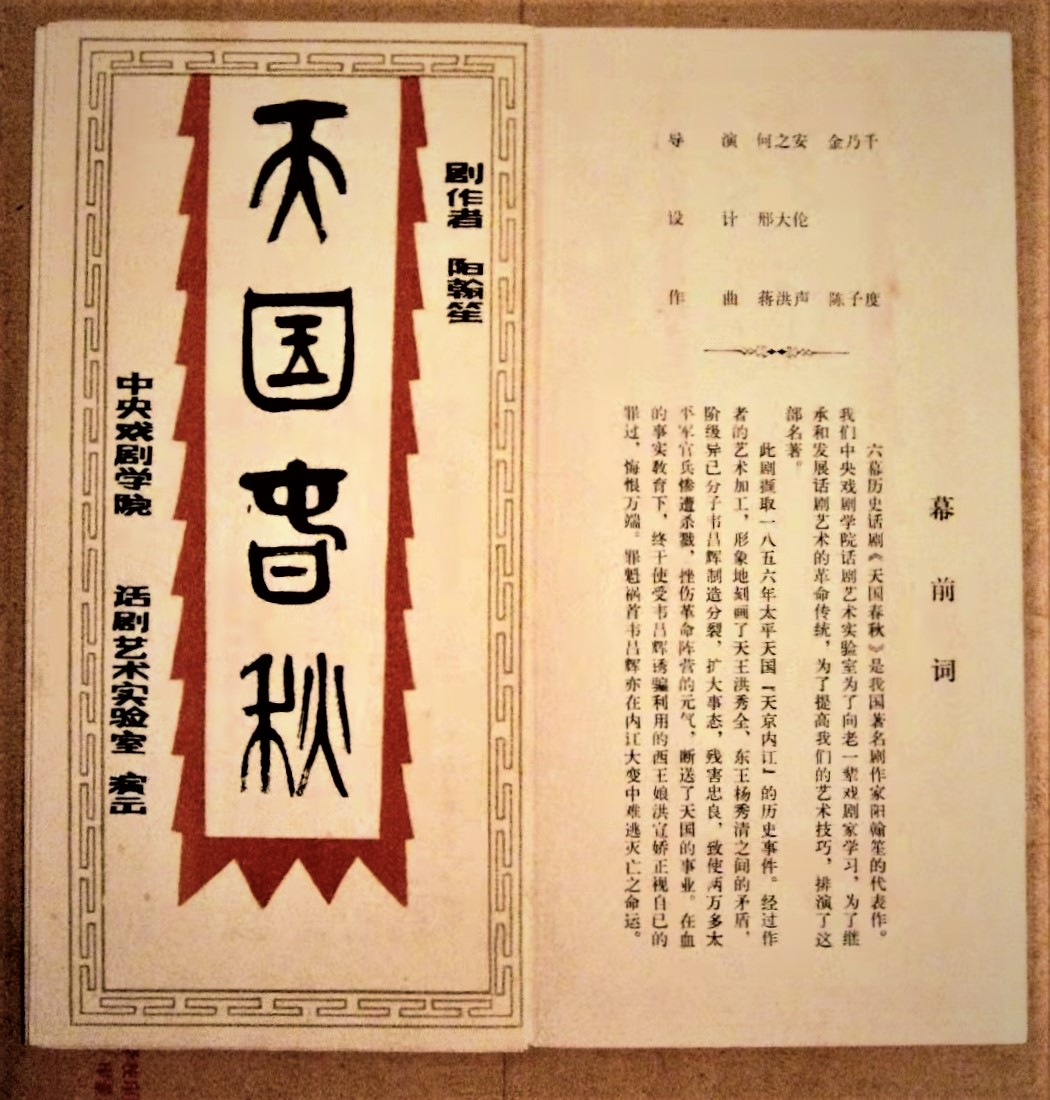

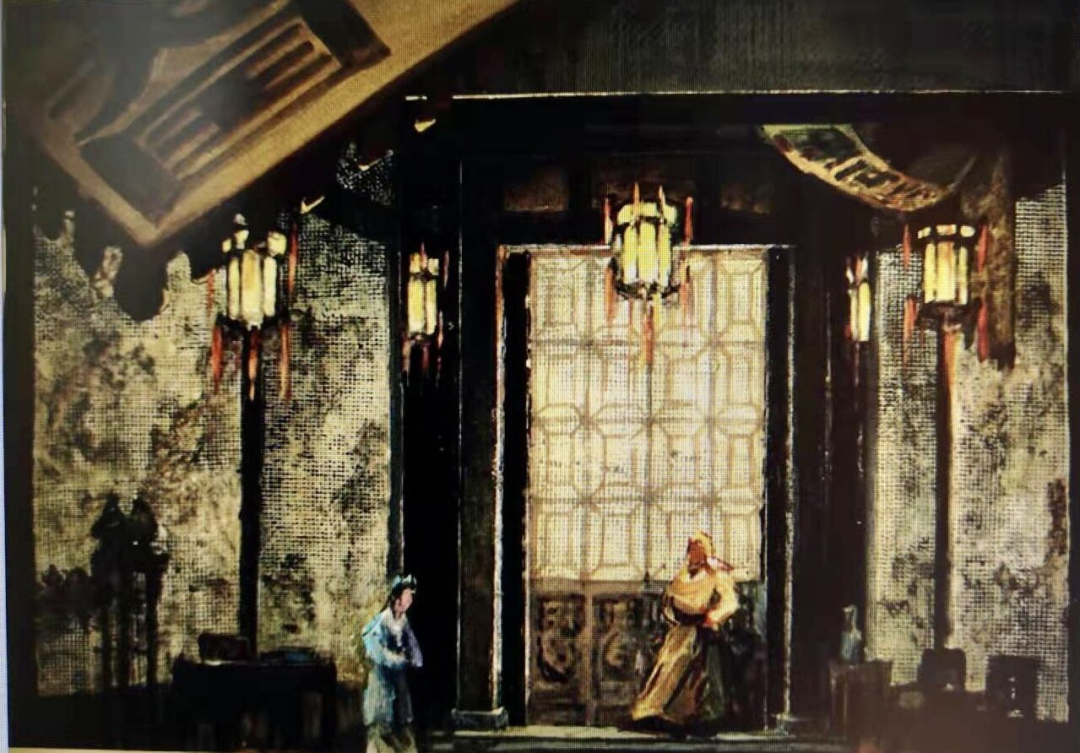

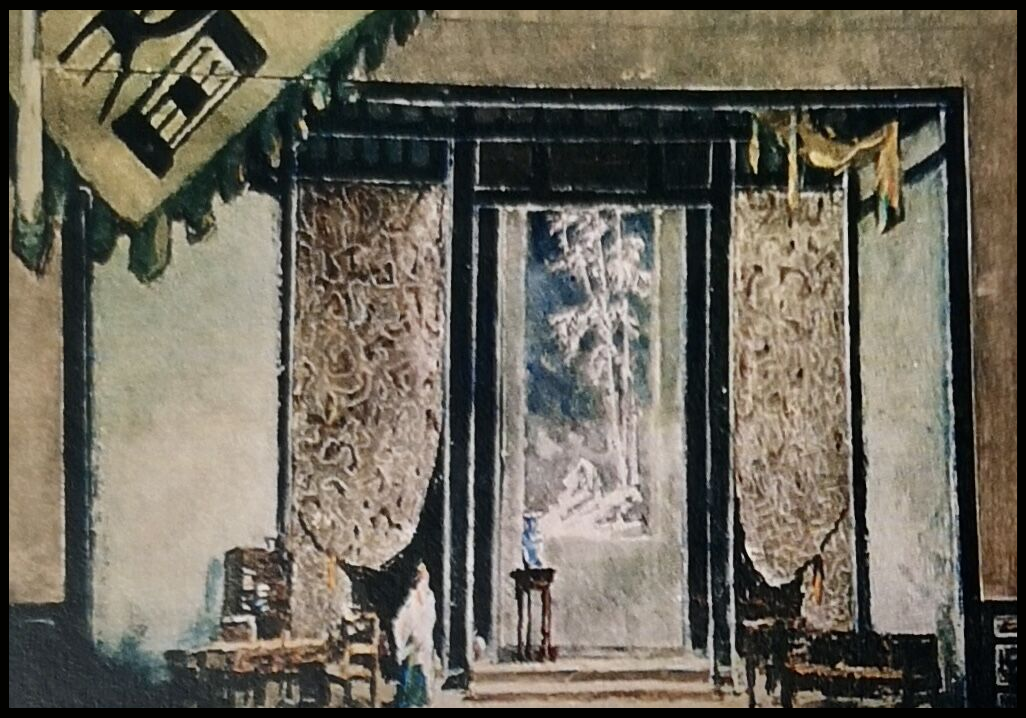

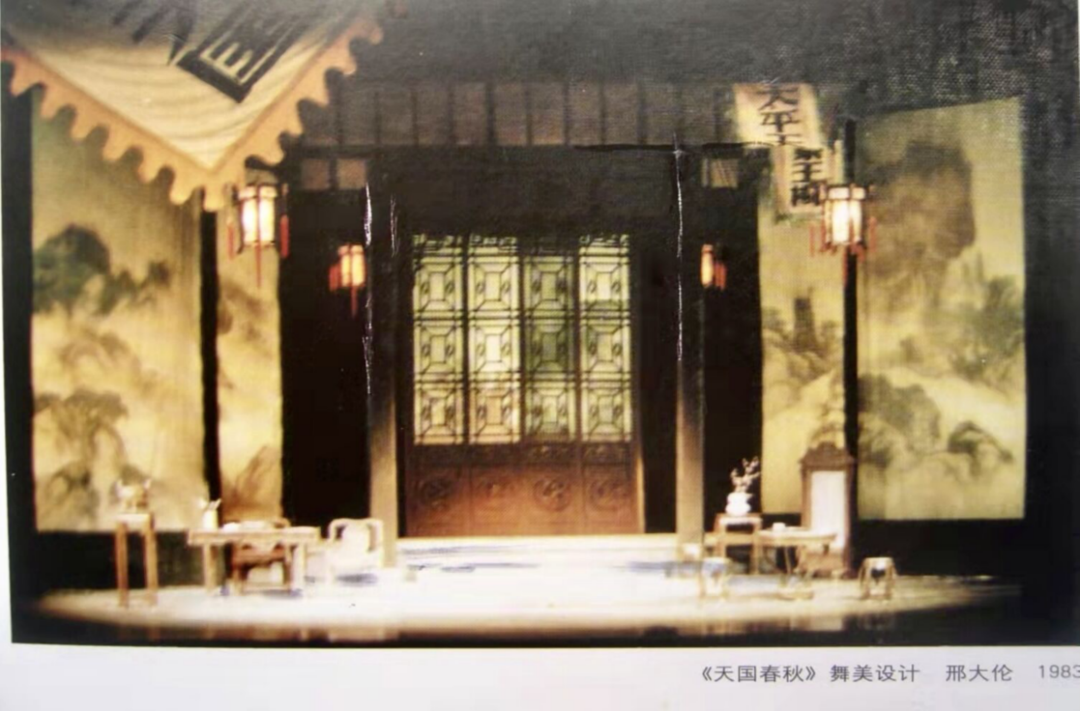

邢:随后的1983年,中戏的“话剧艺术试验室”(现在的戏剧研究所)要演出阳翰笙的《天国春秋》,我担任设计,几经考虑,我重复了《伪君子》的办法,因为该剧也是同一地点,五场内景,可以“旧瓶装新酒”,驾轻就熟。区别与《伪君子》一剧的是塑料幕的分割与布局不同,幻灯卡片描绘的内容有异。历史记载,“天国”大军攻城拔塞后,必要在占地墙面勾画兵营和山水,以示战功伟绩。同时剧本里还描述有打斗、厮杀、火起、人亡等场景,看来最佳的展现方式也莫过于投影。由此,就在演区设置了五块白底黑线的屏幕,在充分发挥投影实效中,展现出这一历史悲剧的春和秋。演出是在中戏旧校址棉花胡同新落成的“实验剧场”首演,排练中作者阳翰笙多次对剧本加工润色,并建议请来当年在重庆扮演戏中“北王”、现已70多岁的老演员项堃参加,“话研室”出演的有鲍国安、李保田、麻淑云、赵奎娥等,名人名剧、名角参演,在名校亮相,显得十分耀眼和隆重,演出中可能在官方与私人的疏通下,邀请了党和国家领导人与文艺知识领域的主管负责人,他们是杨尚昆、胡乔木、习仲勋、周扬、周巍恃和吴雪等,说是看戏,意在审查,更在认同阳翰笙对戏主题的表述 :“团结才有安定,内讧毁掉一切!”

《天国春秋》说明书

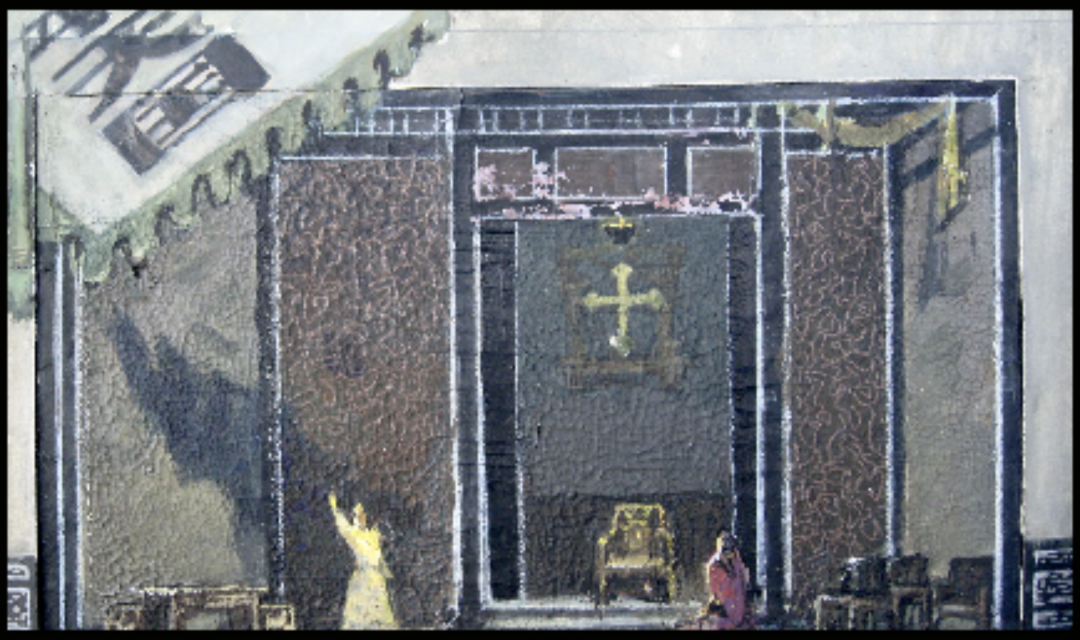

《天国春秋》手绘设计图

《天国春秋》舞台空镜

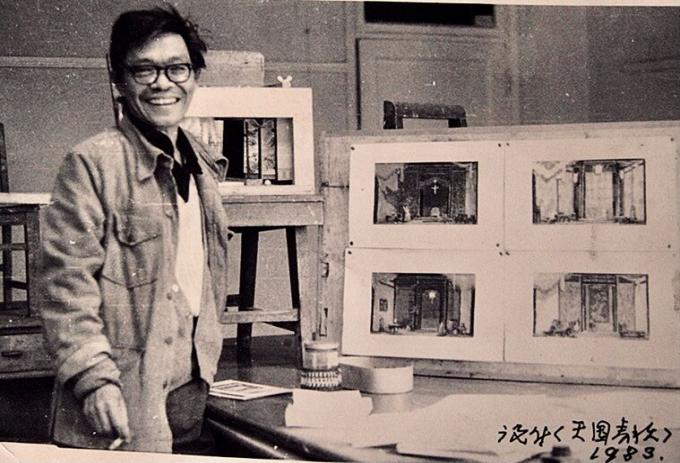

《天国春秋》时邢大伦工作照

《天国春秋》剧组与贵宾们的台上合影

问:改革开放之后,您是否是舞美界最早公派出国访问的?有些什么情况?请您说说。

邢:好的,可能是这样,80年代初期不是公派留学、公派出国考察的话,极少有私人出游的。我参加的是1983年文化部派出访问英国的叫“中国戏剧教育考察团”,说是团,其实就是一个小组,共六个人,一个翻译五个代表。由三个戏剧院校成员组成,中戏有副院长阮若珊,莎士比亚学者孙家琇和我,戏曲学院是副院长荀令香,上戏是舞美老师许维新,翻译兼向导是文化部教育局外事处干部吕正武先生,对方接待单位是相当我们文化部的“英国文化委员会”。

邢大伦公派出国留影

公派出国代表团成员合影

邢:访英的行程和访问对象经双方商定,最终由对方安排。历时三周,去了五个城市,访问了七、八所对应的学校,看了十几台大小演出,其中还有和留学生、华侨见面等活动,在兴奋、疲累中有不少收获,返国后我写过篇《访英札记》,阮副院长有个长文发在我们院刊上,当时的舞美学会还组织了个报告会,由我汇报出访情况。说回来,由于考察团要了解的问题是综合性的,因此活动方式“有分有合”,我和许维新是同行,就同行颇多。事隔多年了,现捡一些记起的和与专业有关的说说。

由于是教育考察,当然要多跑学校,通过在伦敦、伯明翰、利兹、温布尔登等有关学校城市的参观访问,了解到英国在培养舞台美术人才方面分为两类,一是舞台设计,一是舞台管理,前者多把专业设置在造型类型的学校,与工艺美术、雕塑、摄影并列,后者归纳到戏剧表演类学校,前者侧重造型、设计能力的培训,后者强调对技术能力的掌握。据说全英国属前者的学校有五六所,而后者由原来一两所发展到当时的二十几所,其原因是为了适应“二战”后英国剧场工业迅速发展的需要。我们走访了两类学校近十所,包括“伦敦艺术设计中心学校”,“温布尔登艺术学校”和几所培养舞台技术管理的学校。众多学校虽任务不同,各有侧重,但都有一个共同点,要了解演出史、剧场史,还要有对表演的体验。在温布尔登看到学舞台设计的同学用形体表达火焰的小品,在利兹大学见到香港来的灯光硕士生与表演班同学同台演出。学舞台技术的到高年级要接应外面的演出去制作舞台布景。他们招收的舞台设计考生在考试前要有一年的造型基础训练,但不限于绘画、摄影、雕塑、手工艺等,都同样认可,所以他们的设计图虽生动、多样,但绘画功底不足。当我把带到英国的若干中国学生手绘的设计图用幻灯片放映时,就听到一些赞叹声,他们的学生会问:这是画的还是舞台拍照的?这可能就是两国舞美教学的差异,又或者说是长处与不足!

访问莎翁研究中心

与英国文化委员会会谈

问:您讲了访英考察团的活动情况,重复提到了英国舞美人才的培养问题,请说说参观访问一些剧场和相关同行见面的事好吗?

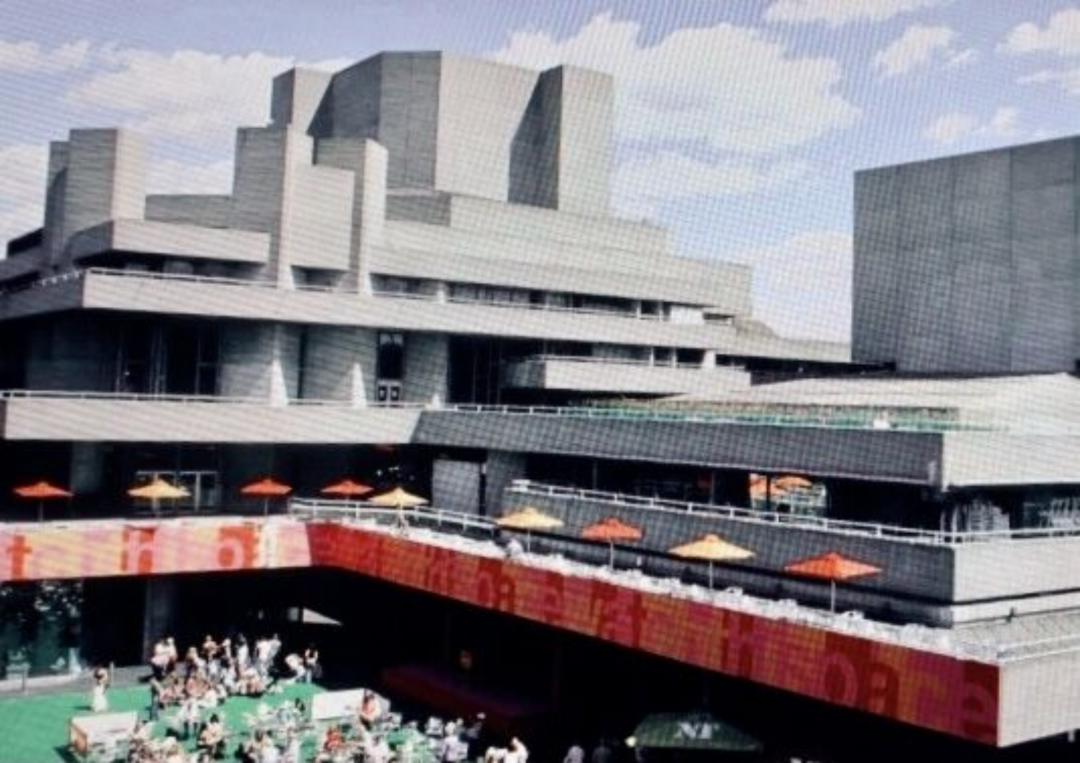

邢:好的,参观了几个剧场,都不大深入,重点说说参观英国“国家剧院”和拜访剧院舞美首席设计约翰·伯瑞的事。这是由他们文化委员会安排,我和许维新还有翻译李处长一同去的,到达剧院后,有专人接待,在边走边看中了解了一些情况。

国家剧院建于60年代,据说战后为了研讨未来戏剧表演是什么样的、演出的场所又怎样安排等问题,为此延续了十来年,剧院有个不小的房间,存满了当年为此反复制作的模型。落成后的剧院建在泰晤士河的西岸,有个平台伸向河的中心,演出前后经常有乐队在此演奏。剧场的主体建筑似巨大的块状体构成,远看像仓库,近看水泥墙面本色裸露,原始而现代。剧院囊括了当年散座在伦敦的三个明星剧院,并配有数个多功能小剧场,令人赞叹的是建筑设计把舞美各行当的制作都安置在大剧场的中心,三个楼层,分设有布景、服装、化妆等车间,当各分剧场上演剧目制作完成后,即可输送到需要的舞台,演制一体,省事方便。大剧院还附设有排练、画廊、培训、休闲、酒吧等设施,故当年被誉为“文化中心”,乃60年代的国际首创。

英国国家剧院

邢:感触说多了,该说和剧院的首席设计见面了......诺大的大剧院内部空间就是个迷宫,绕来绕去,最后到了一个没大注意是个什么样的房间见到了约翰·伯瑞,碰巧他夫人也在场,互交名片,寒暄几句之后他就再次向我们介绍大剧院的情况,送给我们一些大剧院资料,因为从名片里他得知我们俩都是中国大陆戏校来的舞美教师,他风趣地说:“我可不迷信学校!”他指着身旁的夫人说:“你看她是艺术学院学服装设计毕业的,名气就不如我大,我是英国舞台美术协会的主席。”接着他说:“过两天你们要参加一个‘Party’,在那个会上,你要坐在一个女士的身边,她是我们协会的秘书长,你有任何问题她都会全部回答你。”

由此我就与霍华德·帕姆拉相识,多年来时断时续的往来,延续至今。在此20多年间,因为中方有人赴英留学,参加国际“PQ”展和舞美学会开展的对外交流等事宜,我尽量作些牵线的工作,于是先后于海勃、刘杏林和刘元声认识了帕姆拉,他们在交往中又拉近了关系,以后就有了于海勃当她的助手,科尔泰(帕梅拉女士的丈夫)在北京的个展和第三届舞美学会刘元声主持的90年代“北京国际舞美会议”以及近两年她受邀在中戏讲学与北京、上海两地学会成员的见面等等,如此这般有升温的交往,都源于80年代我们出访英方的那个考察团。

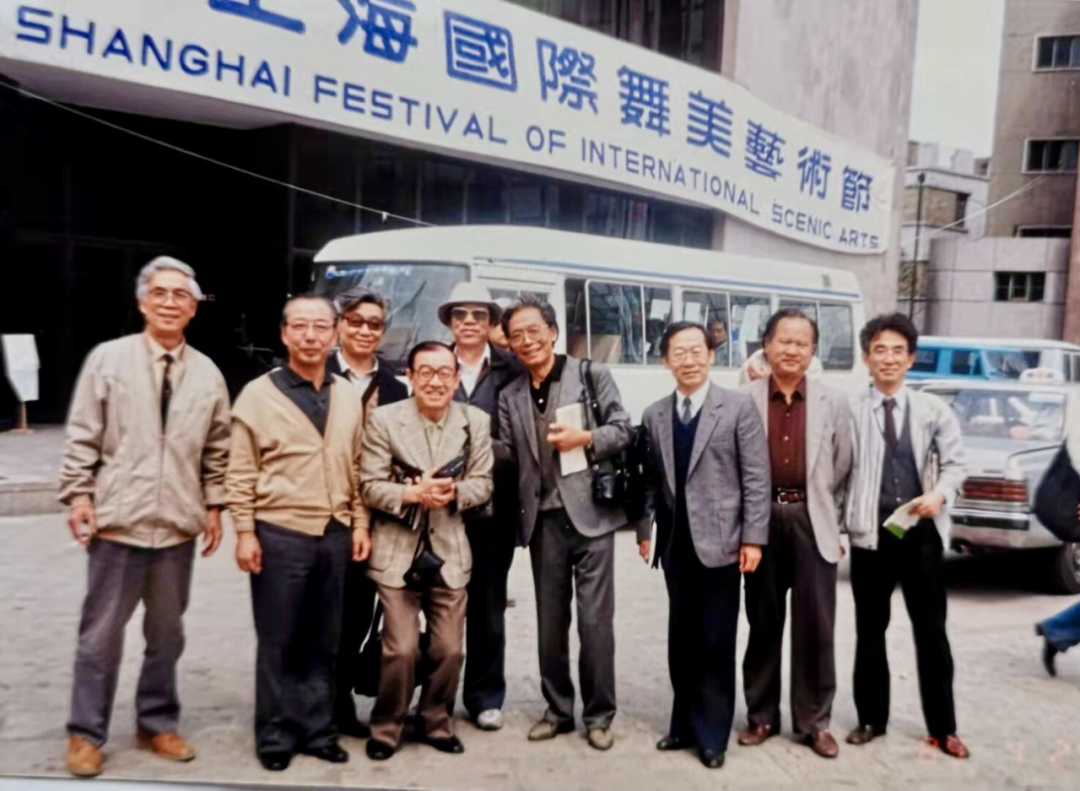

帕姆拉是国际女性中大师级人物,她虽然年事已高,但仍从业不断,还跨行导演,多年以来每逢国际“爱丁堡戏剧节”期间她都主持开办一个“国际舞美大师班”,进行培训、研讨。她曾数次热情邀请中国,希望也有人参加,但都因经费与语言问题作罢而表示遗憾。她与英国舞美协会主席约翰·伯瑞共事多年,因而在我接受“大百科书”撰写约翰·伯瑞词条时她帮了大忙。她说:“伯瑞对那次上海国际舞美会议的印象极好,不幸的是伯瑞前两年去世了。”我还记得有次会议上他作为国际舞美专家组的代表,在讲话的开头说:“我的时代已过去了,现在属于你们!”那是1989年初夏。

与霍华德·帕姆拉合影

与英国国家剧院首席设计约翰·伯瑞交谈

问:从一些专业资料里看到您和日本同行有很多交往,还办有中日舞美展览交流等,是怎么回事?从什么时候开始的?

邢:中日舞美同行们的来往、交流是随着国家大局情况变化的。我知道的,中日两国舞美界热起来,有了单独的交流渠道是从1984年举办“中日舞台美术学生作品展”开始的,此展览的倡导人是日本老资格的舞美家——日本武藏野大学的名誉教授三林亮太郎,在一次由他率领的日本舞美界访华团来到北京后,与我们的“戏剧家协会”商定了关于双方交流的协议,日本为此成立了一个专门的委员会,中方则由“剧协”牵头,由几个戏剧院校轮流负责操办,因此日本来函开头都先写有当时的剧协领导曹禺、刘厚生几位先生。

中日舞美学生作品展开幕式(1984)

中日舞美学生作品展说明书

邢:第一、二届联展,中方只有中戏、上戏两所学院参展,日方有武藏野大学、日本大学和多摩美术大学三所,1986年我应邀访日后告知对方增加了中国戏曲学院,此后日方也添加了“玉川大学”,再以后韩国也加入联展,成为中日韩三国学生联展了。展出方式为两年一次,两国参展院校轮流负责。首届全部作品汇集东京,展览顺序依次为东京—北京—上海。1984年,我以中戏舞美系副主任身份主持了第一届展览,参加了之后几届的部分工作,随后的几年,还有中日教师展,“三林亮太郎遗作展”等。1986年我应邀参加了联展的东京首展,出席了开幕式,会见了大会组委会成员和与展会有关的各界人士,包括有中国大使馆和日本舞台美术家协会诸多要人。

会后,我还代表剧协看望了在东京学习灯光的几位留学生,以后的12天,我的行程安排分成两段,前六天由武藏野大学小石新八先生接待,后六天交接给日本大学的松原刚教授安排,此接待方式可能已成惯例,在我之后的赵英勉、张连他们访日一律如此,因而在中国,几个院校和当时舞美学会的薛殿杰等老师们最为熟悉的就是他们俩人。8、90年代两位教授在“中戏”和“国戏”作过多次讲座,并通过高教部批审,松原刚成为“中戏”首个外籍客座教授,在发行他的《中日戏剧考察》一书时,同与日本名导演千田是也的专著一同在“人民大会堂”举行了发布会,给予最高的规格。在与日方同行交往中,因工作需要,我写过几篇短文,其中《看日本学生作品展》和介绍山林亮太郎的《驰誉扶桑 口碑中华》两文在杂志发表。与日方同行交往多年,交流了经验,增进了友谊,在互访经费上多时都由日方出资,90年代以后则由我方负担。

参观早稻田大学

与日本艺术学院院长有光次郎、

展览会委员长三林亮太郎合影

与日本舞美家协会理事长中岛八郎、

理事高田一郎、罔岛茂夫等合影

小石新八陪同参观NHK

问:您参加的这些对外交流等活动都很有意义,会有很多资料留下了吧?

邢:我出国的次数极少,仅有的几次,都是公派,而且都在80年代的前几年,国家不富裕,个人没余钱,出差公办支出和个人补助费等就极少,因此一切都很简朴,所以拍照、购物都很有限。记得出访英国时携带的胶卷是从北影廉价买来的电影胶片,剪接成卷,因自制胶卷的不规范,经常卡壳,因而想在多个场合留影也就极难如愿,况且在一些场合不宜摆弄相机,如看戏、听讲等等。后来在中戏开设的一门《戏剧欣赏课》上的一些图像是我把当年在英国看戏勾画的一些速记整理成手绘幻灯片和一些杂志图片一起放映授课的。80年中后期情况好了许多,不仅有了个人相机,可选择的拍摄也多了很多,但仍不能有过多奢望,对于这些日本朋友松原刚了解较多,所以当年出席东京中日舞美展期间,他不仅送我若干富士胶卷,还又特地送我由他拍摄的两大册访日资料,在以后来往中,他每逢来京,都必送我两样东西,一是出水毛笔,二是胶卷。早期舞美学会办公室存放的若干相片资料就有用松原刚赠送的胶卷和反转片拍摄的。今非昔比,再不为这些操心了,怕的是猛拍存爆,都感发愁了!松原刚再来京,我们也能到“全聚德”做东了!

与日本大学教授松原刚合影

与松原刚、小石新八教授合影

大会欢迎会上,邢大伦致答谢词

问:您除了专职在“中戏”教学,好像还担任其它院校的“客座”和参加各种专业性社会活动,给我们说说这方面的一些情况吧!

邢:我在“中戏”教龄40多年,1991年办了离休手续,但以后的十来年仍没离开教学岗位,最先是带研究生,继而被聘为院教学督导专家组成员,再后来又参加了学院开办的“成人教育学院”的工作。在院外,很早就是“国戏”的专业老师,接着就成为“北舞”初建舞美系的参与者,被两院聘为客座教授,数年后提升为“国戏”的“荣誉教授”行列。此外协助在京的民办艺术院校“影视艺术职业学院”和北大资源筹建的“美院舞美系”作了些筹划工作。深感欣慰的是80年代末由“中戏”和当时的舞美学会合作开办的舞美人员高级培养班,招收了两个班,全国各剧院团送来的多为专业骨干,参加教学的老师包括“中戏”和在京剧院主要从业者,我参加的那个班的老师就有王培森、金泰洪等几个,学员中有我一直赞赏的福建的华山,至今仍没断联系。我们为不断的提升舞美专业人员的业务能力,回炉培训,十分必要。前两年“文化部”委托“上戏”为基地,开办的培训班,就是英明的决策。我因为从业是老资格了,被誉为是资深“舞美人”,凭此身份往往参与诸多专业性的社会活动,包括等级不同、范围各异的评戏、评奖、研讨、讲座等,有时和艺术、和专业不大粘边的一些活动也找上门来,出于老年取乐,往往我也乐意当个“摆饰”。

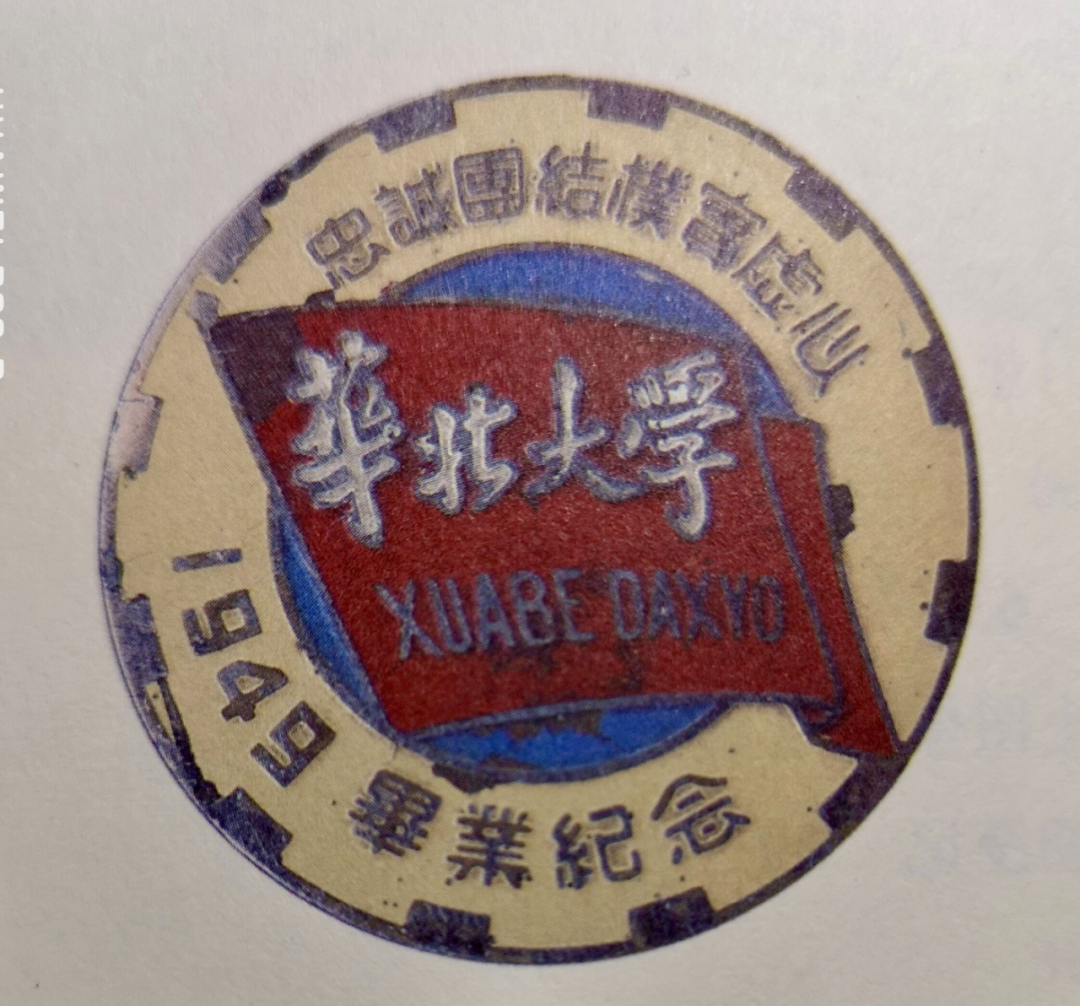

1949年华北大学徽章

1949年,在北京宣武国会街华北大学的合影

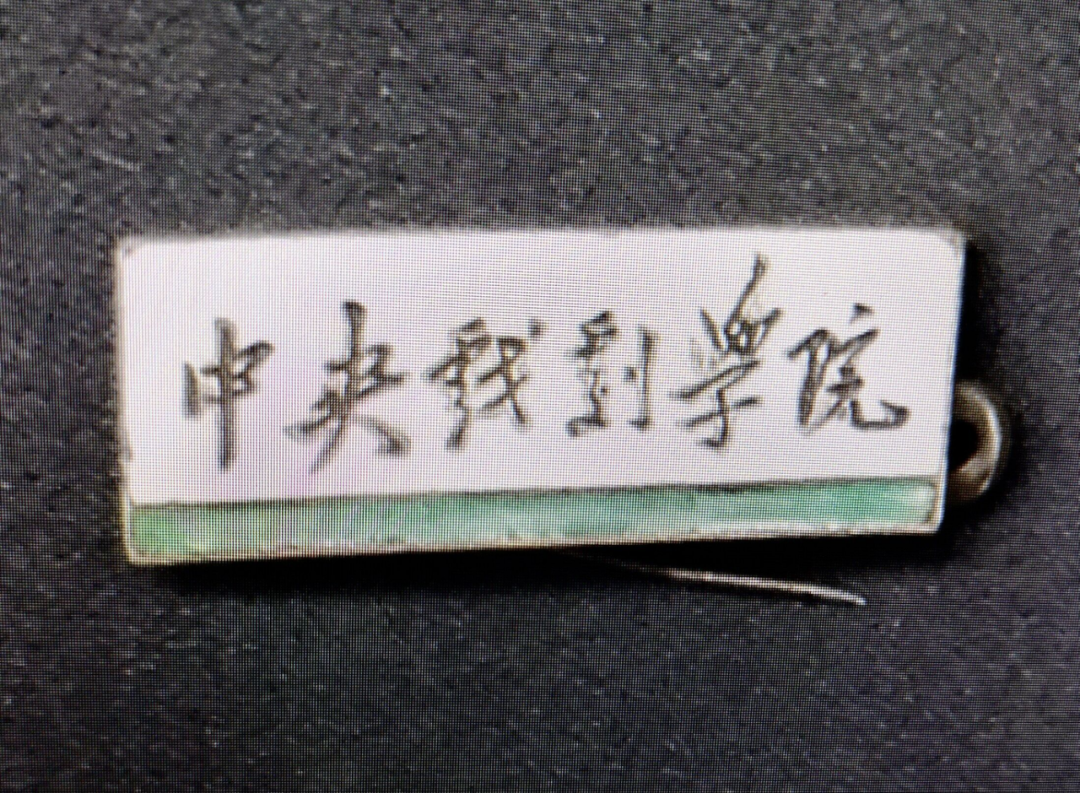

1950—1953年,中央戏剧学院徽章

中央戏剧学院旧址东棉花胡同39号前的合影

在中戏获“学院奖”

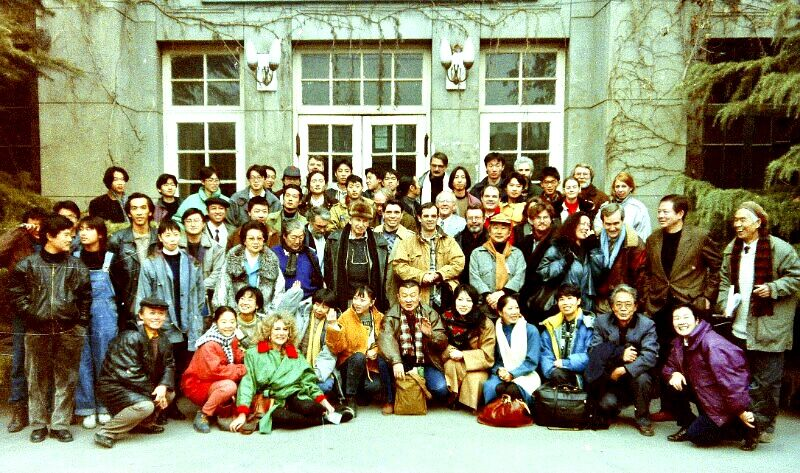

上海国际舞美会议

和1977届学生合影

中央戏剧学院成立45周年院庆

学生庆贺张重庆、邢大伦老师80岁华诞

邢大伦老师在昌平新校址前

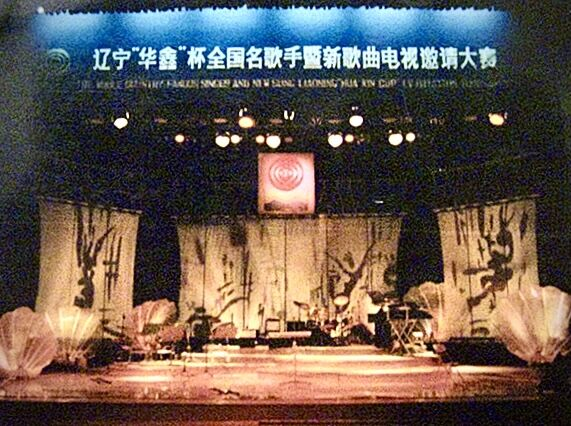

邢:多年以前,我成为了“中国老教授协会文化艺术委员会”的会员,结识了不少跨界新朋友,为协会的事宜作了些努力,特别是在《香港回归》和《反法西斯战争纪念演出》中,我们花钱少但效果还不差的舞美设计,得到了好评。临近退出时却被推举为委员会的副主任,我感谢各方对我的认可和信任。但年入高龄,已无精力担此重任了。

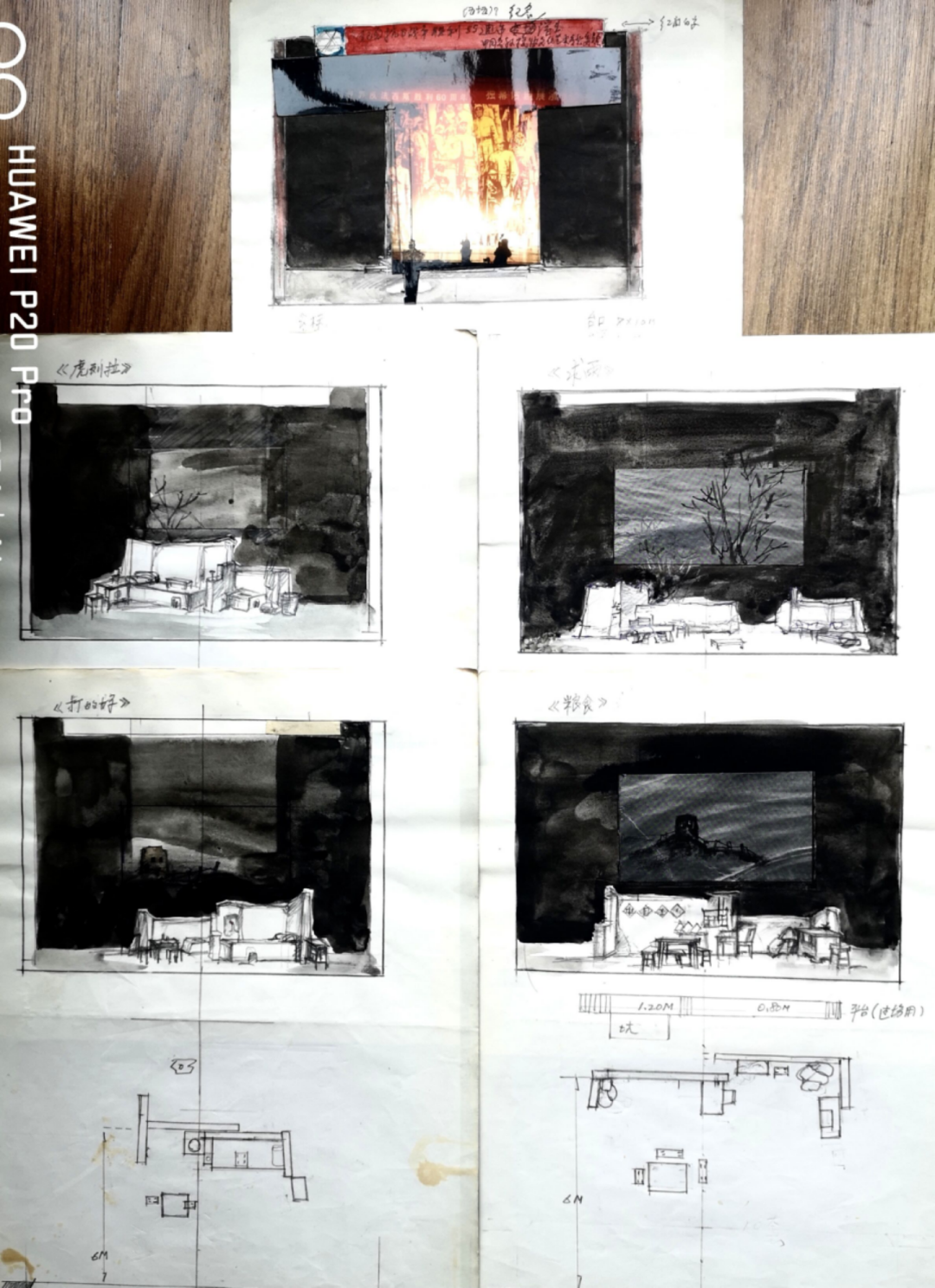

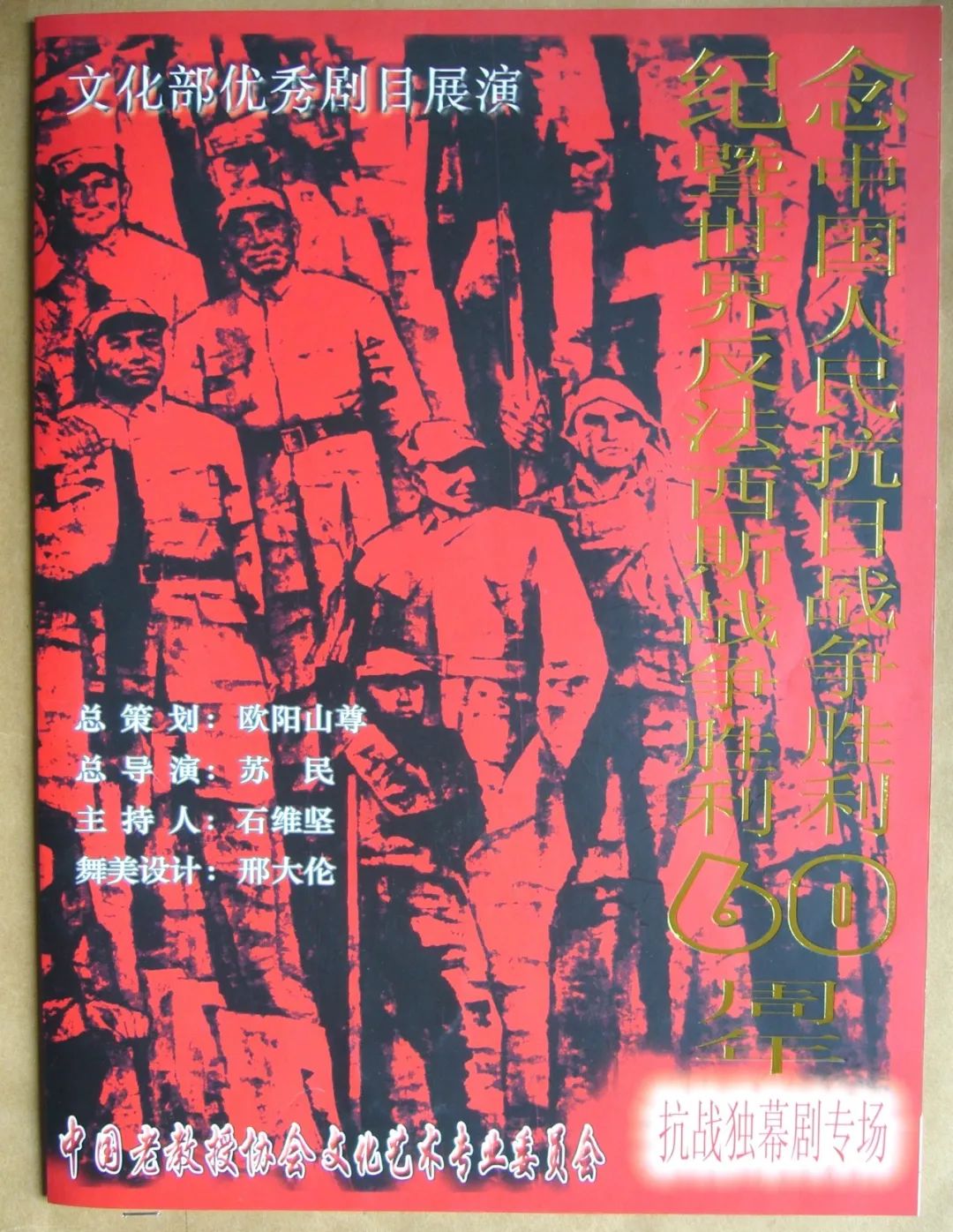

《纪念香港回归晚会》,导演苏民

纪念中国人民抗日战争世界反法西斯胜利60周年

独幕话剧展演

中国老教授协会文艺专业委员会

抗战胜利55周年纪念演出建组大会

中国老教授协会文化艺术专业委员会双迎新座谈会

问:现在学会已到40年了,曹林会长他们一直强调学会发展离不开老一辈打下的基础,现在学会在经济上开源节流,业务上积极拓展,同时更想给年轻舞美专业工作者搭个平台,既能给学会做点工作,又能锻炼他们自己,您对学会的工作有什么意见和建议?

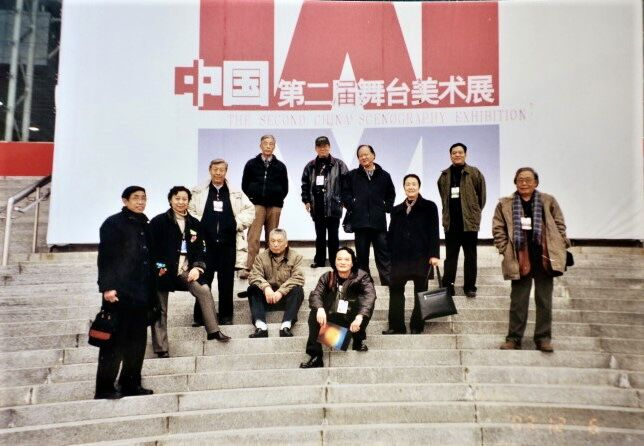

邢:哦,你们现在的访谈不就是对老一辈的尊重吗?说大点,是对历史的认可!祝贺学会!经过几届学会的努力,单就展览会一项来说,已从最早的北海公园到一届美术馆,再到南京展览厅,三届占领了苏式“北京展览馆”,而今又扩张到独霸诺大的“中国国际展览中心”,据说从展位的授权、展品种类、质量、方式都是跨越历史、应对时代的举措。

我想说:学会四十年的奋进把一个规模不大的专业学科当作一个像样的事业对待!当今的学会,不论在国内开展的业务往来、学术交流、信息传递或在国际上邀请名家讲座、出走国门赴会、考察等等,这一切都对全行业受益匪浅。我赞叹学会的许多举措,特别一是对新人的推举,二是与企业的联谊。前者影响行业的未来,后者左右学会的存在。学会不缺明白人、奉献者,你们操劳了,为我们的学会骄傲!

北京国际舞美会议

中国第二届舞台美术展

中国第三届舞台美术展

国际ISTAN 北京会议

ISTAN 联盟荣誉会员陈薪伊、邢大伦走红毯

邢大伦与妻子罗玲

图二为二人钻石婚纪念日自拍

部分设计作品

《友与敌》,导演孙维世,1959年

话剧《悲悼》,导演张孚琛,1986年

《安妮·弗兰克》,导演夏淳,1988年

《全国歌咏比赛》,1991年

杂技晚会《东方神奇》,1995年

图片来源:邢大伦

图文整理:秦孟婷、赵妍

责编:mt