☝点击上方蓝字中国舞台美术学会→右上角“...”→“设为星标”

个/人/简/历

管善裕

1962年毕业于上海戏剧学院舞台美术设计系,国家一级舞美设计师。历任广东潮剧院副院长,中国舞台美术学会理事,广东舞台美术学会副会长、副主任顾问委员,汕头市剧协副主席、名誉主席。现任广东潮剧院名誉院长,国家级非物质文化遗产项目潮剧省级代表性传承人。为近百部大型潮剧剧目设计舞美,主要作品有《荔镜记》、《张春郎削发》、《八宝与狄青》、《陈太爷选婿》、《岳银瓶》、《袁崇焕》等。

1982年,《荔镜记》全国舞台美术展览展出,在《光明日报》发表;《八宝与狄青》获广东省国际艺术节舞台美术设计金奖;《陈太爷选婿》、《岳银瓶》、《终南魂》获广东省艺术节舞台美术设计二等奖。

《陈太爷选婿》《岳银瓶》《终南魂》获广东省艺术节舞台美术设计二等奖。

2003年,《葫芦庙》参加第二届全国舞台美术展览获优秀创作奖。

2000年,广东舞台美术学会为其召开专场学术研讨会,在戏剧界引起很大的反响和震动。

2014年荣获汕头文艺奖成就奖。

访/谈/实/录

学会记者:下文简称“记”

管善裕老师:下文简称“管”

记:谈谈您的经历,是如何走入舞台美术行业的?

20世纪七十年代,广东潮剧院一团演出。

潮剧《龙女情》

神话剧,20世纪八十年代,广东潮剧院二团、三团演出。

记:谈谈您对戏曲舞美设计的认识?

管:有人称舞台美术是“眼睛的音乐”,带有浓厚的感情色彩。但它并非是独立的绘画,而是作为戏剧综合艺术中的有机组成部分存在。舞台美术的设置,不仅仅是提供或者点明戏剧演出的环境,更重要的是体现设计者力图描绘的意境。在我看来,戏曲舞台美术师,就是戏曲舞台上创造意境的视觉工程师。一般而言,按照剧本的规定,把时间、地点、气候、人物关系、场面氛围、时代特色和地方色彩表现出来,在服从演出整体构思的前提下,通过舞美设计用色彩、线条、光线等等创造出一个适合场上人物表情达意的视觉意境出来。这个意境的表达,就是创作者的意图所在。

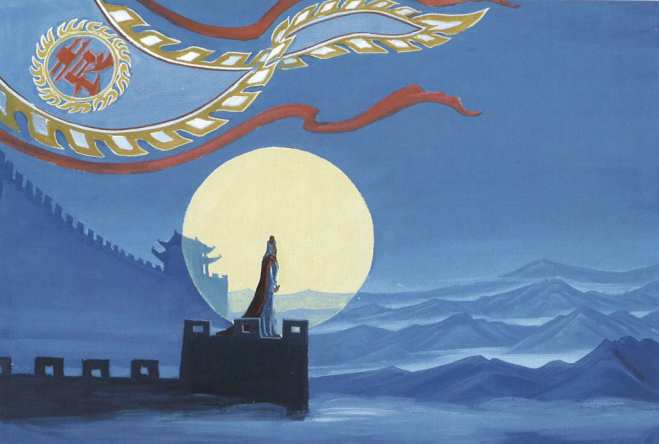

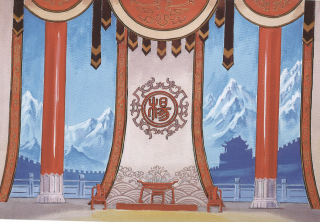

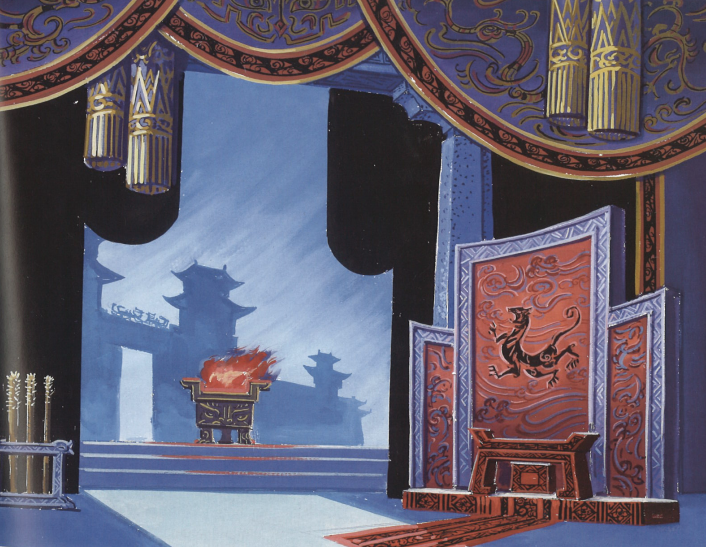

潮剧《袁崇焕》

管:80年代的《告亲夫》,场景比较固定,变化较少,整体风格偏于写实,但每一堂布景都力图赋予它充实的思想内涵。因为这个“写实”并不意味着简单地模仿生活、再现生活,而是以文本提供的环境为依据,借景抒情,以景托情,最终达到一个情景相生、情景互融的舞台视觉出来。具体以新编戏《袁崇焕》第一场戏来说,在罗浮山冲虚观,我先用远景的悬瀑千丈、流水淙淙来勾勒南方山区的特点;在舞台左侧设计了葛洪的“炼丹炉”,展示戏中地点是冲虚观。袁崇焕是爱国志士,国家栋梁。当下正是异族入侵、民不堪扰的时代背景,戎马一生的袁崇焕此时此际为什么要深山隐居,甘愿到罗浮山当“闲人”,这就值得观众去深思。

潮剧《救风尘》

20世纪八十年代,广东潮剧院二团演出。

记:您怎么理解一出戏的格调与舞美设计的关系?

当然,有时候找准一出戏的格调并不容易,需要真正用心去触摸和感应,并且它会伴随我创作的全过程。把握一出戏的格调,实际上就意味着我要着重考虑两个方面,一个是我与演员的关系,一个是我与观众的关系。我与演员的关系,实际上就是在意演员表演与舞台布景的关系,舞美设计不应该与演员或者导演的舞台调度产生碰撞,而是与之配合,为演员提供最大的表演空间,为导演提供更多的调度可能。我与观众的关系,在于强调我所设计的舞美布景,尽管它很多时候是写意的,采用抽象形式为主的景物,但也要让观众易于接受。深入浅出、雅俗共赏,是我的创作宗旨。

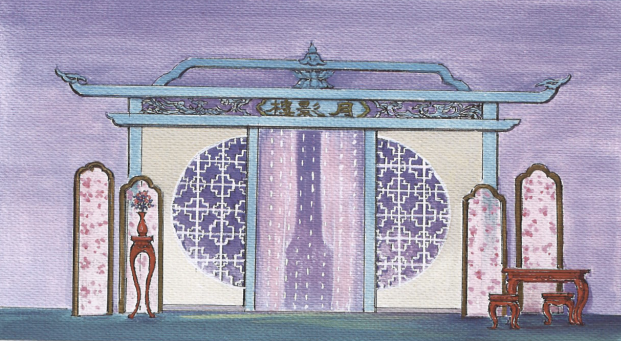

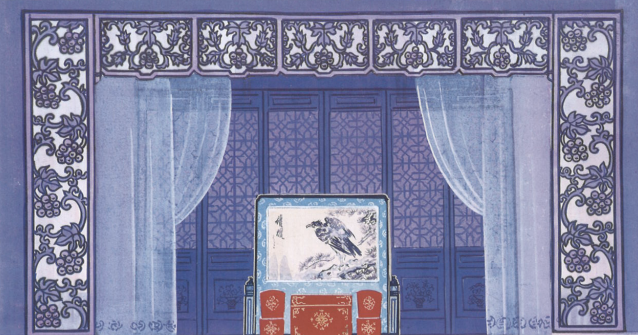

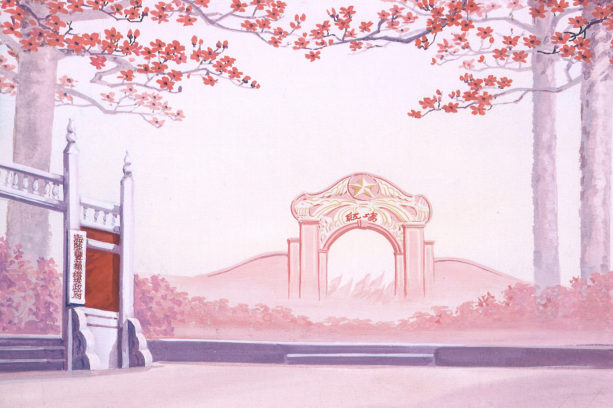

潮剧《荔镜记》

20世纪八十年代,广东潮剧院一团演出。该剧舞台美术设计图于1982年在全国舞台美术展览展出,设计模型图发表于《光明日报》。

记:您认识戏曲舞美与其他形式的戏剧舞美相比较,它的侧重点是什么?

从《陈三五娘》剧中,观众能够看到“潮州八景”。作为创作者,我也是有意识地把潮州八景作为舞台布景的主体形象,根据剧情需要安排在全剧的场景中。出访演出这出戏的时候,海外同胞看到这会勾起对家乡的印象,会更加的热爱祖国和故乡,这是别的戏剧形式所不能取代的。

潮剧《荔镜记》

记:请问您怎么看待中国戏曲舞美对西方艺术手法的借鉴?

在我从事戏曲舞美事业近四十年里,我设计了大概有百台戏的舞美布景。我每次设计一出戏,总要求自己的新设计能超过以前的自己,尽量能有新意。为此,我进行了很多的尝试,比如幻觉的、非幻觉的、写实的、写意的,或者两者兼而有之近似中性的。给我的一个重要体会是,一出戏的舞美要为戏本身服务,要让观众能看得懂并且接受。真正成功的舞美设计,不在于运用了什么表现手法,而是是否与戏本身融为一体给观众带来审美上的享受。

潮剧《荔镜记》

记:对于新材料和新技法的吸收,您印象最深的是哪出戏?

我的想法是,布景不受再现真实环境的限制与束缚,而是采取浪漫主义手法,因情生景,以景托情。第一场戏是八宝与狄青在沙漠大战,一开幕就黄沙滚滚,烟雾弥漫,是一个紧张激烈的战斗场面。当八宝公主挑下狄青的金面罩,两人互为对方的美貌和英雄气概而忘情的时候,粉红色的桃花纷纷而降,为两人的一见钟情创造了无边春色的唯美意境。当八宝公主用套马索生擒狄青的时候,运用频闪灯的强光造成刀光剑影的视觉效果。这出戏的实践与创新,给观众造成了强烈的视觉冲击,使得演出形式起了质的飞跃。

潮剧《八宝与狄青》

20世纪八十年代,广东潮剧院一团演出,获第二届广东省艺术节舞台美术设计一等奖;95广东国际艺术节舞台美术设计金奖。

记:针对潮剧的舞美设计,材料的制作与研究意味着什么?

潮剧《陈太爷选婿》

20世纪九十年代,广东潮剧院一团演出,获第四届广东省艺术节舞台美术设计二等奖。

记:您去美国交流的时候情况怎么样呢?我们正处在一个舞美观念多元化的时代,您如何看待当代的发展趋势?

我记得张艺谋导演的奥运会,当时我才发现其中舞美是由舞台美术学会的老师做的,我很吃惊,也很振奋。虽然剧团不在大城市,剧种和剧场能利用的资源也有限,但是随着时代的发展,我们可以看到舞美的运用应当和舞台上的跟内容紧密贴合,这是一个共同追求的趋势。

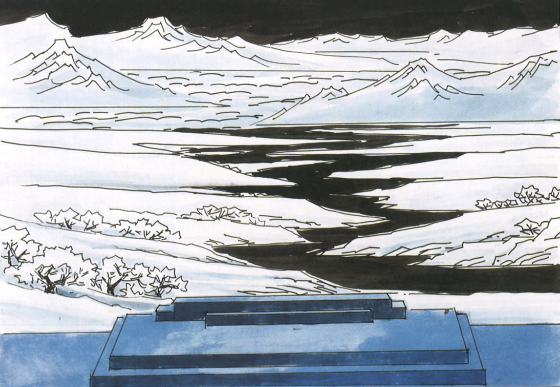

潮剧《葫芦庙》

记:谈谈您的作品潮剧《葫芦庙》的舞美设计?

管:《葫芦庙》是出悲剧,场次比较多,我用黑色作为底幕,在幕中间挖空成一个硕大的葫芦和固定平台作为中性布景的基础,然后根据各场的特定场景、特定氛围、特定情调组合各种意象,构成多了规定的不同场景。比如第五场戏,地方在府衙后花园,娇杏在这里看清了丈夫贾雨村的忘恩负义和泯灭人性。我这里没有去描写官府后花园的景色和气派,而是用几乎遮住整个舞台的浓密树丛创造出一个黑暗的、压抑的、郁闷的景观出来,为娇杏的行动和唱安排了一个妥帖合适的戏剧情境。

潮剧《香壶案》

20世纪八十年代,广东潮剧院二团演出。

管:在这出戏的创作初期,导演希望舞美方面能够进行概括性的点示,除了幕中间的葫芦,包括舞美前区两侧竖起的绘着官袍图纹的固定装饰景框,官袍实际上是权欲的喻义。至于葫芦暗示什么,则是让观众去反复咀嚼,这是我试图让舞美设计蕴含思想和哲理的又一次尝试。

20世纪八十年代,广东潮剧院一团演出。

记:谈谈从事戏曲舞美以来有什么令您难忘的经历?

还有一件事,我记得是在1982年,第一届舞台美术展在北京美术馆举办,我和一些其他单位的同行代表广东省参加了。展览结束以后,令我没想到的是,《光明日报》刊登了我们一届展的一些总结。一个在文化部工作的潮州人把报纸发给我,我看到上面有一张插图,就是我的作品,上面还有署名管善裕。

20世纪八十年代广东潮剧院一团演出

记:坚持舞美创作对您来说有什么特殊意义?

管:在2017年的时候,当时潮剧院要拍一出现代戏,因为资金紧张,我就在广东公益基金会拍卖了两幅画,以公益的形式解决了拍戏的资金问题。拍卖的钱大约是60万,一半用于排戏,一半捐助了经济上相对苦难的大学生。很幸运的一点是我画的东西雅俗共赏,是老百姓能够看得懂的,使得拍卖得以顺利进行。我觉得能用自己的创作发挥力所能及的贡献,与地方剧种共度难关,这可能是我从事戏曲舞美那么多年一直坚持的事情。

潮剧现代戏《澎湃》

20世纪七十年代,广东潮剧院一团演出。

记:最近有什么趣事跟我们分享?

管:去年在中央戏剧学院后面的北兵马司小剧场,我和我爱人在锣鼓巷住,周正平送了我一本很大的书,这件事让我记忆犹新。我和周本义老师照了一张相,和周正平也照了一张。

记:您怎么看待中国舞台美术学会这些年举办的活动?

管:我觉得舞台美术学会在我心中有特殊意义。它的意义在于让我们传递了一些信息,让不同领域的戏剧人、舞台人能够沟通。学会一直以外开展各种活动,还吸引了包括导演、编剧进来一起参与,这是非常好的一件事。我也希望它能影响或带动别的学会,让大家意识到整个行业沟通的重要性,这也是一个能够和年轻人面对面交流的重要机会。

现代潮剧《风云篇》

1973年参加全省汇演,汕头地区潮剧团演出。

记:请对学会工作提一点意见或建议?

管:首先确实是非常感动,学会还依然关心着我们。我一直说,学会就是我们这个行业的领头羊。包括我自己从事舞台美术方向的工作,也都是一直跟着学会在走。我体会到作为地方剧种,我们获取信息的途径比较窄,尤其是像我们长期在基层的一批舞美人,工作起来容易没有方向。有了学会牵头,我们大概心里也有了数,干起来也有劲儿了,所以学会对我们来说非常重要。甚至所有学会,我认为舞台美术学会最有战斗力、最纯粹。在里面没有什么功利主义,而是给大家很多启发。虽然它自己本身没有舞美工作的业务,但是给我们活跃一线的舞美人指引了方向。

潮剧《岳银瓶》

20世纪九十年代,广东潮剧院一团演出,获95广东国际艺术节舞台美术设计二等奖。

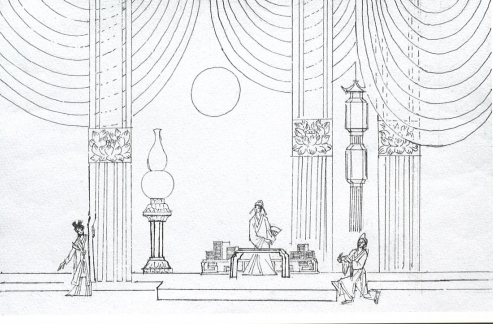

设/计/草/图

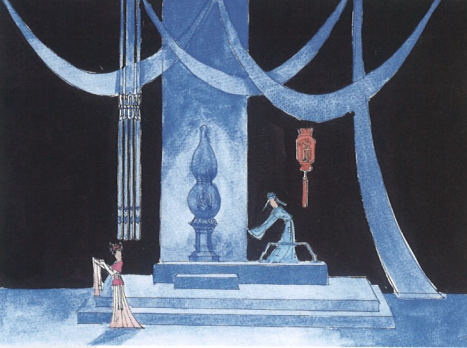

潮剧《葫芦庙》设计草图

往期回顾:

图片来源:管善裕

图文整理:张大选

责编:张大选

一键5连击:点赞+分享+在看+留言+星标

总有一款适合您→→→