2021年是中国共产党建党100周年,也是中国舞台美术学会成立四十周年。四十载风雨同舟,四十载砥砺前行,中国舞台美术学会发展历程与我国的改革开放几乎同步。四十年来中国舞台美术学会在一代代舞美人自身的努力和社会各界的帮助支持下,不断发展壮大,影响力与日俱增。

值此之际,中国舞台美术学会微信平台将推出“四十载四十人”特辑,选取对中国舞美发展历程中起到重大作用、有深远影响的四十位当代舞美大家,持续推出系列专访内容。

经过四十载实践探索和理论研究,诸位舞台美术家前辈先贤为吾辈今时今日的继承发扬、开拓创新打下了尤为重要的坚实基础。记录第一线舞美艺术家的创作理念与实践经验,梳理学会发展脉络——这些整理工作有着弥足珍贵的意义。

今日此篇是关于戴延年先生的专访,戴延年先生是军旅舞美界的代表人物,国内著名舞美设计家,在业内有着深远影响力。现在,让我们进入“四十载四十人”特辑——戴延年先生专访。

中国舞台美术学会编辑部总编 赵妍

/ “四十载四十人”特辑 · 戴延年先生

个人简介

(上下滑动获悉完整简历)

访谈实录

提问:学会记者

回答:戴延年先生

戴延年接受学会记者采访

记:您是怎样步入舞台美术这个行业的?

戴:我从小就喜欢画画,在中学时已经打下了比较扎实的的绘画基础,当时最大梦想是毕业后能从事美术工作。在高中毕业时赶上了全国最后一批知识青年上山下乡,响应党的号召,奔赴了广阔天地。农村插队那样艰苦的环境,不仅锻炼了我吃苦耐劳的意志,并使我坚定梦想仍然坚持着画画。在下乡的第二年,上海戏剧学院舞美系到黑龙江我所在的县城招生,虽然我对舞台美术专业知之甚少,但想着这个专业跟美术沾边,就去报了名并参加了考试。幸运的是竟然被上戏舞台美术系录取了,从入学起正式跨入了这个行业。

上学以后更幸运的是我们班的师资力量配备非常强,都是在全国有影响的大师级人物。周本义教授担任我们班主任和设计指导老师,绘画老师李山是国内现代派绘画的领军人物,绘景老师蒋有作、李伟等都是才华横溢、功底深厚、经验丰富的良师,可以说从他们身上学到的知识影响了我的一生。几年大学时光,在老师的教导下、学校浓郁的学习氛围熏陶下,系统地学习了舞台美术理论和舞美实践的基本知识,打下了良好的基础。但上学时除了课堂案头设计,偶尔和同学集体为大戏做设计外,能够独立设计、实践的机会很少,真正的实践和熟练掌握舞台美术技能是毕业参加工作以后。

上学前

上学后(左七)

记:我们知道您从事舞台美术设计40余载,设计了大量作品,分享一下您的从业经历和创作经历。

戴:我的从业经历特别简单,毕业后被空政话剧团特招入伍从事舞美设计工作直至退休。当年我们所处的时代,对解放军是非常崇拜的,能穿上军装,是当时大多数青年的向往,更是我儿时的梦想之一。能到部队文工团从事舞台美术工作是我人生的重大转折。

空政话剧团历史非常悠久,在中国戏剧界和全军文艺界是声名显赫的剧团,创作了话剧《年轻的鹰》、《女飞行员》、《陈毅出山》 、《913事件》 、《凯旋在子夜》 、《火热的心》 、《霸王别姬》 、《甘巴拉》 、《起飞》 、《湘江湘江》等大批优秀的作品。涌现了一批在戏剧界和影视界有影响的编、导、演,像王贵、李雪健、濮存昕、王学圻、吴京安、肖雄、陈谨、王俭、王向明等等。

我刚到剧团时,下部队演出的任务特别多,经常会大半年都在外地,主要干的都是舞台操作,每天重复着繁重又单调的舞台工作,又没有机会担当主创工作,当时感觉跟自己所学专业相差甚远,确实动摇过对这个职业的选择。我想跟大多数大学毕业以后刚到剧团的人一样,经历了苦闷、动摇、到坚持的心理历程。真正把这个专业当成事业来做,也是经过多年的磨练、体会、积累了丰富的舞台经验、享受到创作成果后,才慢慢的爱上了这个职业。

军装工作照

我的创作经历分为三个时期:

第一时期 :是军事题材作品设计。主要是团里的话剧、电视剧创作,担任过几十部话剧的舞美设计,同时设计了空政文工团歌剧《江姐》、《守望长空》,并为其他军区文工团做过歌剧、话剧、京剧等,也设计过部队系统《总政双拥晚会》等大型文艺晚会。这个过程贯穿了我军旅生涯的始终。在这个过程中我体会到军事题材的作品要充分体现军人的钢铁意志、要有强烈的视觉冲击力,把军队气势磅礴的气概体现出来。这就要求设计出来的作品必须具备有力度、有厚度,有正能量、大气恢弘的军事特质,建立独特的军旅舞台美术作品鲜明的特色和风格。

第二时期:是从90年代初期到2000年中期为室内电视剧连续剧《皇城根儿》、情景喜剧《我爱我家》等十几部电视剧做美术设计,在这个阶段还做过百余台大型晚会和旅游剧场演出设计。各种各样的演出类型,丰富多彩的设计经历,拓展了在整个视觉造型领域的视野,应对各种挑战、运用不同造型手段,完成各类不同演艺场域的视觉呈现要求积累了丰富的经验。

第三时期:从2000年初期开始,陆续为国家院团,各省市院团设计了很多戏剧作品,涉及到歌剧、话剧、舞剧、音乐剧、越剧、京剧、川剧、豫剧、粤剧、秦腔、婺剧、儿童剧、滑稽戏,作品内容题材广泛,这是我与社会接轨与时代接轨的重要过程。在这些创作中,有幸与很多中国优秀的一线导演合作,这也是个不断学习、不断探索、不断创新。丰富知识提高修养、开阔视野更新观念,与时代同步的过程,设计能力得到很大提高,作品更加成熟。

记:能谈谈您的艺术生涯中,有过什么对您产生过深远影响的人?

戴:这么多年走过来,我合作过的编剧、导演和舞台美术各专业的同行在共同的创作中,都不同程度的对我产生过很深刻的影响,都是我的良师益友。

但对我影响最大的是两个人,第一位是我的恩师周本义,他不仅是我艺术上的启蒙老师也是引导我成长的导师。他高超的绘画水平和设计水平、他和蔼可亲、高尚的人格魅力始终影响着我。他多年来对我的嘱托、鼓励、期望,始终激励着我执着的坚守在舞台美术创作这块阵地上。

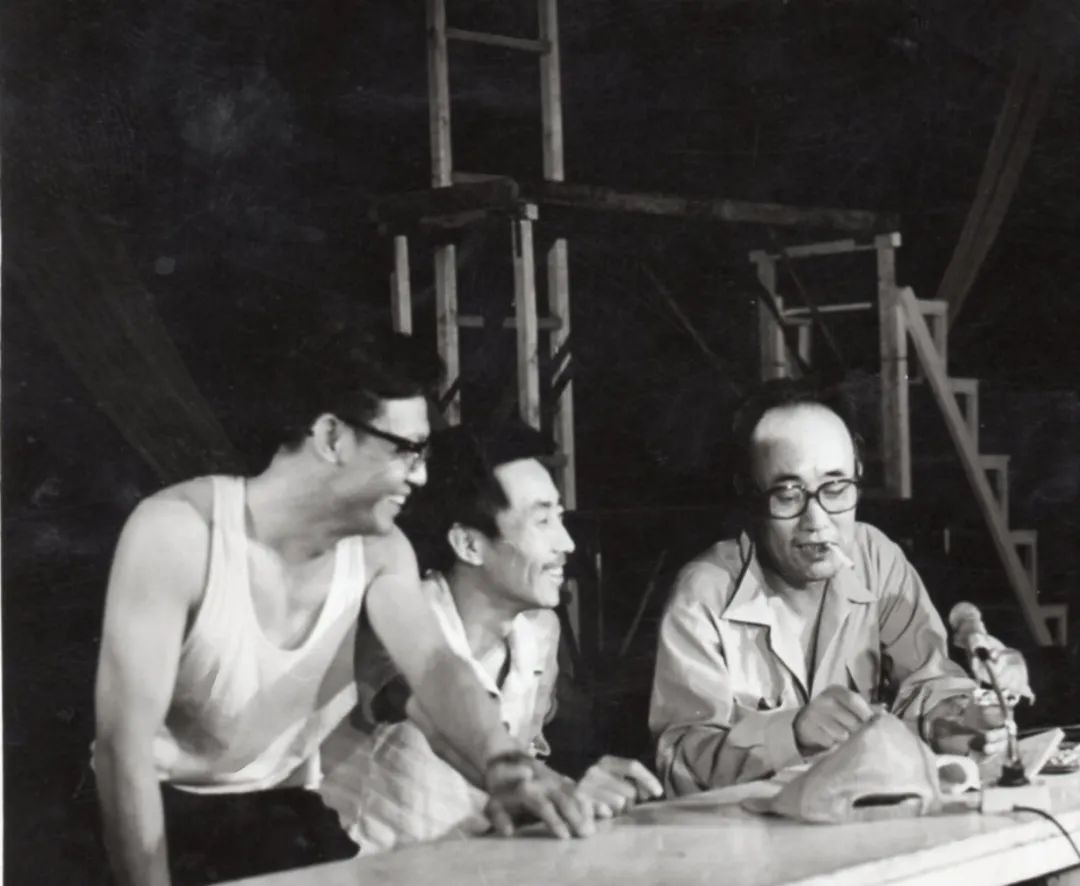

第二位是我的老团长著名导演艺术家王贵。80年代初,是中国新时期戏剧发展最辉煌的阶段。王贵导演是最重要的代表人物,他当时导演的话剧《913事件》、《陈毅出山》、《周郎拜帅》、《wm.我们》曾在戏剧界引起极大轰动,影响至今。1986年,王导启用我担任由他导演的话剧《凯旋在子夜》的设计。为我创造了一个难得的实践机会,毕竟当时我是个刚入门的、经验很少的青年设计,能不能完成任务,心里非常忐忑,我想对王导来讲也是充满风险吧。好在经过努力,最后的舞美呈现他非常满意,并得到戏剧界高度的赞扬,奠定了我职业设计的基础,总算没有辜负他的期望。正是这部戏他对我的信任和重用,给了我自信和希望,才有了今天的成绩,可以说王贵导演是我的伯乐和引路人。

戴延年先生与周本义先生合影

记:您设计了那么多戏,《凯旋在子夜》这部戏应该是你的创作里程碑作品,还有其他什么作品是您印象深刻的?

戴:对我而言,这部剧确实具有里程碑意义。还有几部戏的创作过程也很难忘并且有很深刻的体会,可以跟大家分享一下。

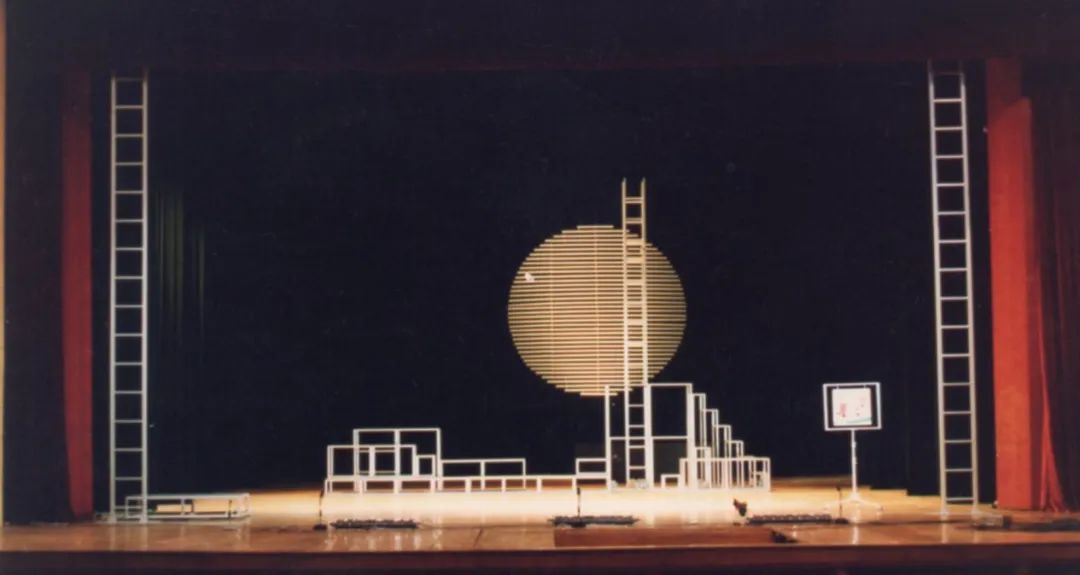

话剧《凯旋在此夜》表现了中越自卫反击战我军英雄群体成长的心理历程,歌颂了高尚的情操、无私的奉献精神和牺牲精神。王贵导演充分运用戏剧的表现主义手法,巧妙的把戏曲、流行音乐、舞蹈、哑剧等艺术手段融合到该剧的表演中,强调象征性和假定性。在战争题材戏剧创作上进行了大胆探索和开拓,排出了一台独具匠心,风格鲜明的话剧。这部戏的创作理念、呈现方式,开创了军事题材话剧全新的表现形式。

我在这个戏的设计上,根据导演定的原则,造境不造景,摒弃对自然环境的描述,营造假定性的舞台空间和意象表达。设计了一组抽象的、高低错落、多层次通场框架平台和三个高耸的梯子,加上一个流动的局部框架结构,不停改变符号式的形象,构成舞台总体空间。这个空间结构既有象征性又有多意性,通过戏剧的时空流动和戏剧动作的发展,人随情走,景随人移,不断唤起观众对情境的丰富联想,使演出形成不间断的意识流程,为演出营造了一个自由的、丰富的表演空间。这部戏演出后舞美设计得到了很多专家和同行的赞誉。实际上我很清楚我是站在巨人的肩膀上,一下子到了一个很高的起点上。

话剧《凯旋在子夜》

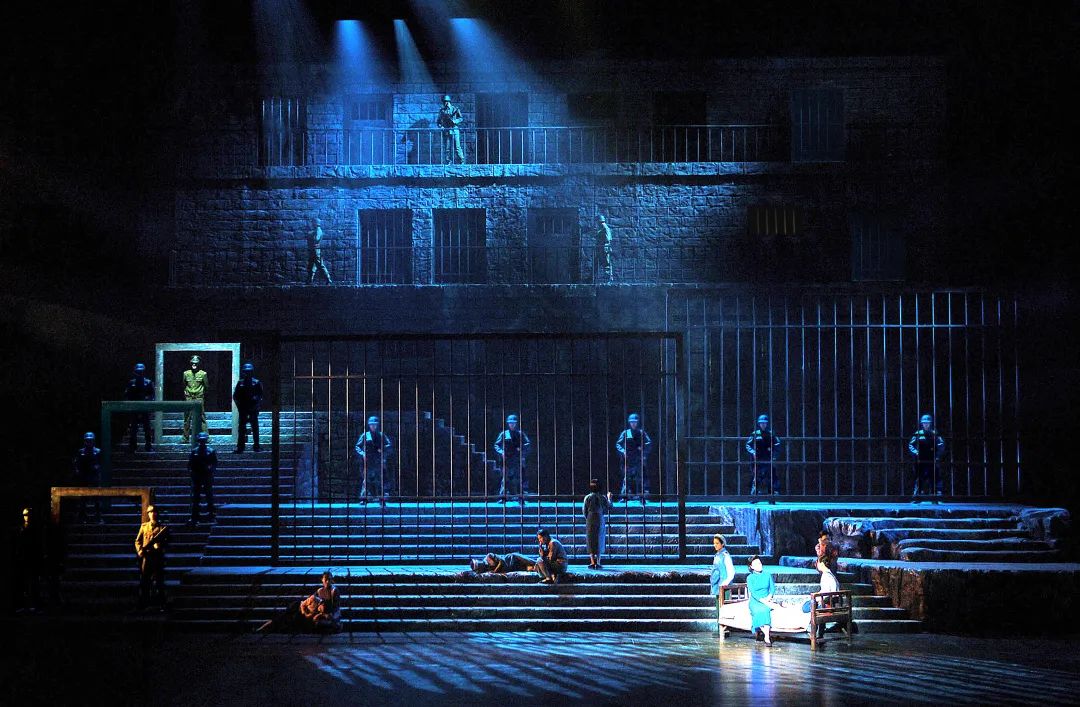

2007年国家大剧院建成,北京市领导选择了空政文工团经典剧目民族歌剧《江姐》作为大剧院开张的首演剧目,空政领导和文工团领导决定由我来担当新版第五代《江姐》的舞美设计。国家大剧院是国家最高的艺术殿堂,能在这个舞台上做第一个开荒者,能有机会做这部几十年历演不衰、家喻户晓的红色经典作品设计,是每个艺术工作者一生之中难以遇到的机遇和荣誉。

国家大剧院舞台机械设备是全世界最先进的。国家大剧院院长陈平对我提出要求,让我把歌剧院所有舞台机械设备全部用上。当时我面临两大挑战:一是如何在保持原汁原味(闫肃老师对我提出的要求)的前提下突破创新,符合现代观众的审美需求,传达现代戏剧的先进理念。二是如何科学有机、巧妙的使舞台机械充分为戏剧服务,赋予舞台机械以生命力、表现力。

戴延年先生(左二)与阎肃先生(右一)合照

歌剧院是品字型舞台,有六块升降台,十二块横移平台,后区有一组纵向移动的车转台,还有若干小的升降块。与我之前在宁波大剧院使用的舞台功能比较相近,在那个舞台我做过好几台大型晚会。基本上也是把所有的舞台功能都用上了,我对这些机械舞台的运行方式、升降速度、程序编辑已经非常熟悉。

进入设计后,我从组织空间入手,牢牢把握上面两项要求。把所有的舞台功能融入戏剧进程中、音乐节奏中、情景情绪中。所有的戏剧动作利用舞台功能巧妙地编织、生动地体现,创造了流动的、时代氛围浓郁的、有生命力的、气势磅礴的舞台局面。

例如第一场,朝天门码头。台口纱幕多媒体正投,逆时针移动的长江影像,纱幕后六块车台组合的多层次平台顺时针移动,平台上站满了长江纤夫和各色群众,天幕是重庆山城的形象,形成三层叠画,各种手段叠加营造出时代特点、地域特点鲜明的重庆朝天门码头情景。

第四场,重庆歌乐山渣滓洞审讯室。老版《江姐》这一场处理的比较单纯,也是唯一有舞美动作的一场戏,审讯江姐时后边景片打开露出刑讯室,六十年代的时候,技术还没有那么先进,这样的处理已经是非常好的机关布景案例。我在这场做了两个处理:1、江姐出场利用小升降块从台面下升起;2、升起二号平台显露行刑室,与审讯室形成双层空间。营造了到处暗藏机关的,阴森恐怖的渣滓洞氛围。凸显了江姐临危不惧的革命精神。

在尾声处,当年我们到渣滓洞采风时听到一个情节,国民党把所有难友推下一个大坑,灌满镪水,非常残忍的残害了我们的革命志士。我们在这里做了一个意象处理:六块升降台布满了难友,形成革命志士视死如归的雕塑造型场面,舞台上铺满了干冰,六块升降台同时下降。与此同时,江姐在舞台后区车转台一块巨大的岩石上傲然屹立,车台上铺满了梅花,车台在《红梅赞》的歌声中旋转前进,行至台口最后一个音符停止,制造了强烈的视觉冲击,把全剧推向高潮。这里传达了一个寓意是一个人倒下了,千万个人站起来了,是这些革命志士的牺牲迎来了新中国的建立。

歌剧《江姐》

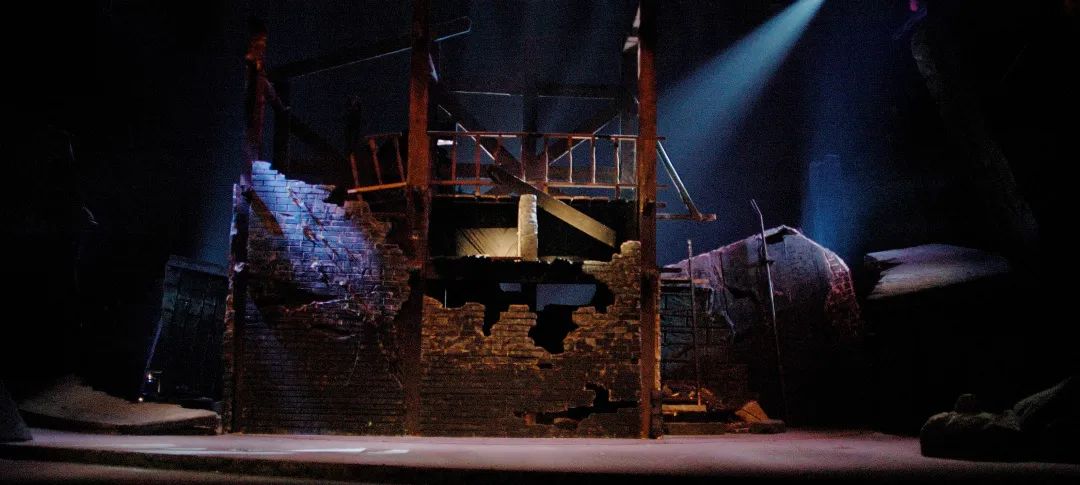

还有一台非常有纪念意义的戏。2008年汶川大地震发生后不久,总政话剧团团长孟冰紧急召见我谈一个抗震救灾题材的话剧。这个戏由孟冰、王宏、李宝群联合编剧,宫晓东导演。我们见面时,还没有完整的剧本,只是一个剧本大纲,但故事框架已经有了。该剧讲述了救灾部队中一支特殊群体—留守小分队如何克服困难,历尽艰辛投入抗震救灾之中的动人故事。情节是小分队在一旅游景点废墟下抢救出五个民众的艰险过程。孟冰团长希望我三天拿出方案,尽快投入排练。

地震灾难发生后,牵着全国老百姓的心。特别是我们军人更应该为抗震救灾做点什么,这应该是当时所有人的一种心态。正好有这个机会满足这个心愿,所以我完全把这个创作当成一项紧急任务来完成的。只用了两天就拿出了一个完整的方案,又用了九天排练九天制作,就搬上了舞台。

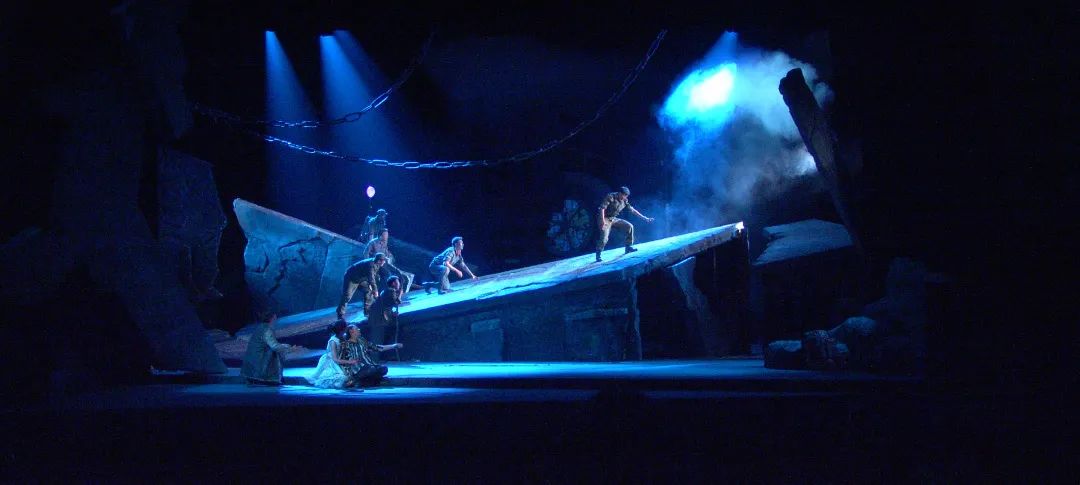

舞美结构是这样的:打破了舞台镜框概念,舞台台口平面和两侧。是三块巨大的、残破的、裸露着钢筋的水泥板。舞台上我设计了一个直径15m的转台,转台上是一组塌陷后只露出半扇窗户的楼房形象倾斜平台。以他为轴心四周都是建筑的废墟和教堂废墟。转台的转动、随着剧情的发展,改变不同的空间形态,转台转速时而急时而缓,一切围绕战士们寻找埋在废墟下的老百姓的戏剧任务而展开。整体景观虽然形象都是废墟,但传达给观众的视觉感受即是悲壮的、更是充满力量充满希望的!当时很多专家、领导看完后表示这部戏整体呈现像一部电影大片,非常震撼。这是非常难忘的一次创作经历,也是我比较满意的一部作品。

话剧《士兵们》

记:您和那么多导演合作过,每个导演的创作方法肯定是不同的,怎样达成默契呢?有过和导演的观念出现分歧的情况吗?如果发生了这种情况,您又会如何解决?

戴:这么多年合作了很多优秀导演,每一个导演的个性都不同,创作方式,思维方式各有千秋。但他们对戏剧的虔诚 不断探索的精神都是相同的,并且感染着我。面对每一部戏的创作,不同的导演会有不同的想法和要求。有的导演非常明确自己对每部戏的方向定位;有的导演希望在你理解剧本后,提供一个大致的方向,在此基础上去确定这个戏的风格样式。不管什么方式,作为设计首先要遵循导演所确立的原则,在此前提下,叙述清楚自己对剧本的解读,表达清楚自己的设计方向。

出现分歧的最好解决办法就是和导演不断沟通、不断碰撞、不断磨合,不断在建立中否定、在否定中建立最终达成默契,达成创作观念上的一致、审美追求的一致、对作品的解读方式一致。寻找到最符合这部戏所要传达的主题立意,建立最合适的、最准确的舞台美术呈现。

记:能聊一下您在舞台美术上的创作理念吗?

戴:说到创作理念,我觉得作为一个职业设计要开阔视野、坚持创新、不断更新观念,跟上时代的审美需求;创作时尊重文本,把文本所要表达的主题思想转化成准确的空间建立;参与表演又不哗众取宠;不重复别人,也不重复自己;始终保持对戏剧的真诚、保持对舞台的敬畏。

记:相对于不重复别人来说,不重复自己是更难的。很容易陷入到自己习惯的思维方式和建立方式上,这方面你是怎么坚持的呢?

戴:每部戏的设计都能突破自己,创作出一个很成功又独特的作品是很难的,这与他对剧本的理解能力和舞台处理能力息息相关。画家一辈子都在追求形成自己的风格,而舞台设计则不同,你是无法用一种风格、一种形式、一种构成方式去套用所有的戏,因为你每次面对的都是新的剧本。你必须艰难的去寻找每部戏的最有效的表达方式。我很欣赏”一戏一格”这句话,也一直在坚持这一创作方向。坚持原创应该是每个设计者应该坚守的原则。

记 :你觉得进入创作的最佳方式是什么?您会通过舞美的形式、观念、去影响导演、表演甚至文本吗?

戴 : 正常情况下在剧本初稿出来后,导演和舞美设计都是最先进入二度创作的。这个时候,已经进入了创作的思维方式之中,从舞台美术角度如何揭示剧情?如何推动戏剧发展?提出自己的观点和方法,和编剧、导演共同商量舞台美术的进入方式,和导演确立未来舞美呈现的雏形,我认为这种创作方式是最行之有效的创作方式。

舞剧《十里红妆·女儿梦》

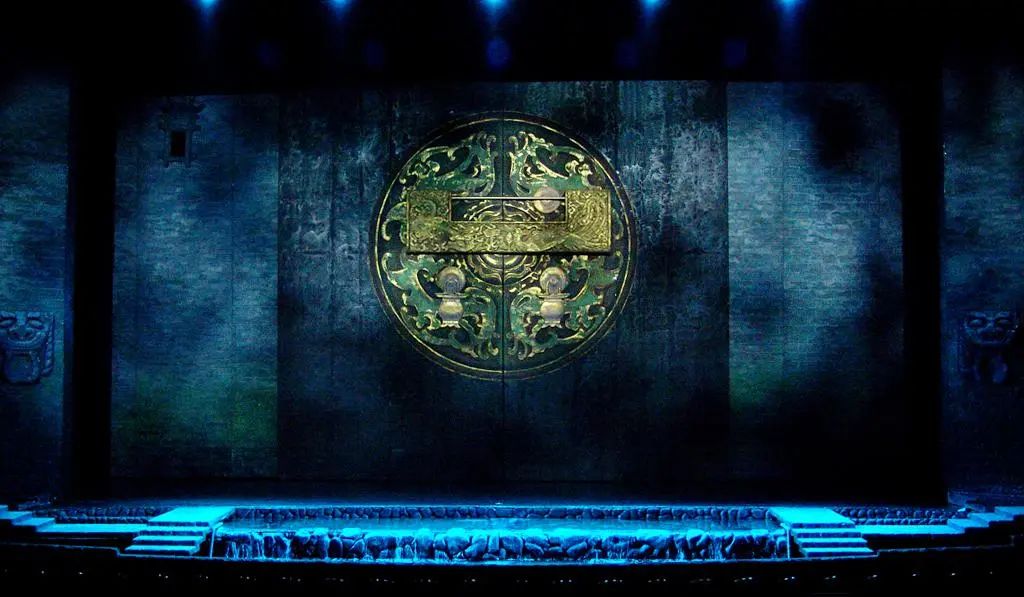

戴:2008年,我和王晓鹰导演合作过一台舞剧《十里红妆·女儿梦》,就是一个比较好的案例。围绕江南汉族的婚嫁习俗,和广泛流传于浙江大地的风土人情展开。剧情讲述了一名江南女子从出生、爱恋、期盼、守望的一个非常凄美的爱情故事。故事里有两个重要的元素,一个是浙东女孩儿出生时家里都要埋下一坛女儿红,在出嫁时再取出;二是在女孩儿出嫁时,大到千工床、轿子,小到首饰盒、肚兜。所有嫁妆全部都是红色的。送亲队伍长度约十里路,所以称为十里红妆。

在我们讨论剧本初稿的时候,根据这个故事,从舞美的进入角度出发,我提出了揭开三个尘封,开启一把尘封已久的老锁、开启一座尘封已久的老宅、开启一个江南女子尘封已久的故事。在得到导演认可这个概念后,我是这样体现的:观众进剧场后看到的是一个紧闭的老宅大门,门上有一把古老的横锁。乐池上搭了一组极具江南特色的水池。演出开始时在音效的配合下,舞美第一个动作打开那把老锁,第二个动作打开一扇斑驳的大门,第三个动作在漆黑的舞台上,四排红色嫁妆自下而上逐排显现,然后整组红色嫁妆向舞台后方缓缓退去,同时一个红色千工床向舞台前方移动,达到设定位置后,床幔缓缓打开。露出两件挂在床上的婚服。这段时间三分钟,没有演员表演,完全用舞美语汇表现。在导演的精彩处理下,会同音乐、灯光一起向观众传达了即将要发生的故事,把观众带入情景之中。

摆满红色嫁妆的是一组4层的黑色框架平台。它承载了很多表演进程:女儿出嫁时送亲队伍在平台上的循环行进,展现了十里红妆的意象表达。浓郁的江南风情舞蹈与水乡、拱桥、廊桥等景致相辉映,营造了江南特有的唯美意境,把整台演出立体的呈现在观众面前。

水池的设计,为舞剧中的荷花灯舞、洗发舞等表演提供了情景交融的空间。更重要的是暗藏了一个处理:当女孩出嫁时,“酒神”捧着“女儿红”倒入水池中。此时喷雾机掺着黄酒的酒香雾气弥漫在整个剧场,为烘托剧情,真正让观众感受到了视觉,听觉和味觉的全方位体验。

在这个戏的创作中我的体会是舞美设计一定要主动作为,要有导演意识,配合导演,为导演的整体构思和体现增光添彩,积极参与表演,提炼最具有浓郁地方特色的舞美元素,建立最具表现力的戏剧表演空间。

戴延年先生与导演王晓鹰

记:您认为一个舞美设计师应该具备什么样的品质?

戴:舞美设计要具备的品质,无非以下几点:一定的文化修养,丰富的知识储备、深刻的解读分析能力,扎实的造型能力,娴熟的应变能力,高超的体现能力。另外我感觉艺术家的境界、情怀、格局也多少决定着作品的品质。

记:您认为怎么去评判一部戏的舞台美术设计好坏呢?

戴:一部戏的设计好坏,我觉得很难界定。是阳春白雪还是下里巴人,领导有领导的判断,专家有专家的判断,观众有观众的判断。就我个人观点,一个好的设计作品有独特的设计语汇,独特的空间造型建构,帮助导演深化戏剧内涵推动戏剧发展,和整场演出的审美要求、戏剧表达,形成完整的统一就是好作品。否则各行其是,为形式而形式,舞美呈现游离整台演出之外,不可能是好作品。

记:现在日新月异的舞台科技,您觉得对您的设计有什么影响吗?

戴:舞台科技的发展为舞台呈现创造了更多可能性,近十多年盖的大剧院都有非常先进的舞台设备,给设计者提供了更广阔的创作想象空间。电脑绘图软件使我们做舞台效果图更加便捷,多媒体给舞台创作丰富了更多手段。

戏剧是表演艺术,舞台美术不能添乱。我好几部作品也都使用过多媒体,我一直主张在戏剧作品里使用多媒体要慎重,即使使用也要统一在舞台美术总体设计范畴下统一在总体戏剧空间里边,不能喧宾夺主、各自为战,否则就会形成两层皮。在我设计的作品里使用多媒体,我和导演都会在效果图上对多媒体形象、色彩、色调、与布景的空间关系,重要的是与剧情的关系体现出来。

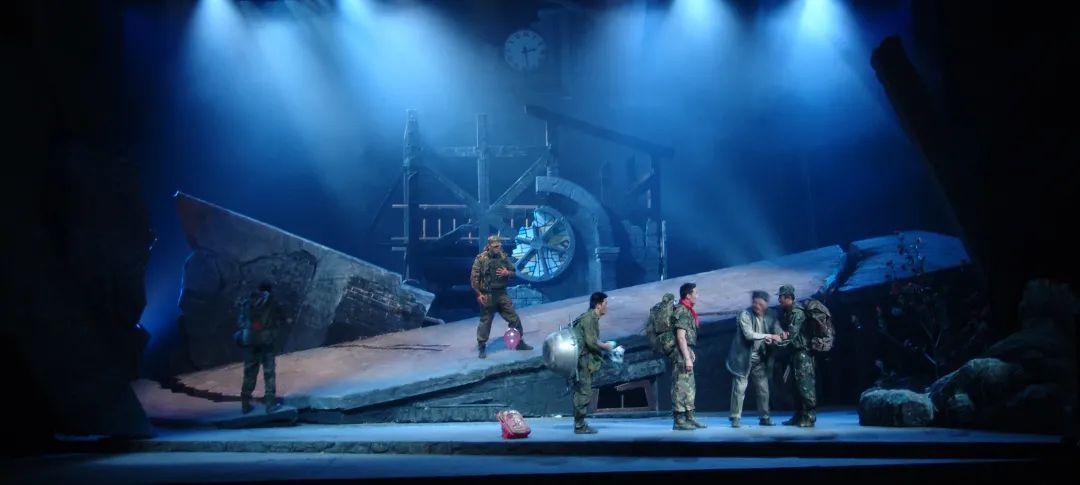

2018年珠海演艺集团创作大型话剧《龙腾零仃洋》 ,由王俭编剧、李伯男导演、周正平灯光设计。该剧表现了港珠澳大桥建设者们的心理历程和奋斗历程。这是个大工业题材,戏剧背景波澜壮阔、跌宕起伏、大气磅礴。进入创作后,李伯男导演和我一致决定使用多媒体。该剧表现了很多场景和形象:大海、大桥、工程船、指挥船、海岛码头、海底隧道等等。我设计的舞台空间由两部分组成:主舞台由中性多层次的钢铁框架结构构成;后区车转台同样构置了一组框架平台,这组形象前后旋转移动与主舞台重叠组合,形成丰富的空间局面。多媒体与这个主体空间结构契合的非常准确。无论是形象构成、氛围渲染、动作动势,都非常紧密统一在一个完整的空间样式中相辅相成,呈现出动人心魄、气势磅礴的演出效果。

话剧《龙腾伶仃洋》

戴延年先生与导演李伯男、灯光设计周正平工作照

记:您当年是什么契机加入到学会工作来的?

戴:我80年代就跟蔡体良老师认识了,他是我们上海戏剧学院的大师哥,所以说我入会也比较早。我第一次对学会有很深印象的是那本《舞台美术家》的杂志,那个时候的信息传播没有现在发达。这本杂志在全国舞美圈儿影响很大,每期都刊登很多专业的理论文章演出动态和设计家的作品,为舞美人打开了一扇学习的窗口。我基本都拜读过,而且受益匪浅。其中有几期还刊登过我的作品和介绍,让戏剧圈了解我起到了非常重要的作用,我一直心存感激。

学会对全国的舞美从业者来说,是一个非常好的平台。我记得初期学会的活动并不多,是蔡老师当会长以后。每年都举办年会,把全国的舞美代表人物汇聚在一起。当时给我的感受,舞美学会就像个大家庭,同行在一起熟悉、交流、探讨、侃大山,其乐融融。

记:您参加了学会很多学术活动,其中你印象最深的是什么呢?

戴:我印象最深的是国际舞美大师论坛。请来了国外著名舞台美术家,让我们能够了解到他们的创作理念、创作思考 、他们和导演的合作关系、以及他们作品的呈现方式,实现不同思维之间的碰撞,对我们的启迪是非常深刻的,对以后的创作也必将产生深远的影响。

记:今年是学会成立四十周年,您对未来学会开展工作有什么指导意见吧?

戴:我的从业时间与学会成立时间基本契合,可以说我亲历了学会的发展过程。今天学会如此壮大、社会影响如此广泛、成绩如此辉煌,是几代艺术家、学会领导不懈努力形成的这样一个大好的局面。

从去年疫情到现在,即使在这么困难的情况下学会还是开展了很多工作,举办了很多活动,我非常钦佩。希望学会更进一步增强凝聚力,为舞美人搭建更多学习交流的平台,引领中国的舞台美术事业走的更高,走的更远!

有一个建议:能不定期召开一些国内设计师作品的研讨会 ,同行之间以客观的态度深入讨论,因为设计者容易“当事者迷” 。内行之间的相互交流和分析能促进设计师技艺的共同提高,我想对创作者是非常有裨益的。

记:您对现在想从事或刚从事舞台美术设计这一行业的青年人有些什么寄语吗?

戴:我想如果要从事这个职业前提是要热爱这个专业,如果不热爱你不可能有热情去从事这个事业。其次是耐住性子不要急于求成,主动争取更多的创作实践机会,在实践中锻炼、在实践中感悟、不断提高综合素质。现在的青年人思想敏锐、接受能力强,又赶上了这么好的时代,舞台美术最繁荣的时期。舞台科技越来越发达,最先进最前沿的信息量那么丰富,只要坚持学习、加强修养、扎实创作,不断提升自己的专业水平,未来中国舞台美术的希望就在他们身上。我相信将来他们的创作成熟了,理念会更先进,作品会更高级。

戴延年其他设计作品

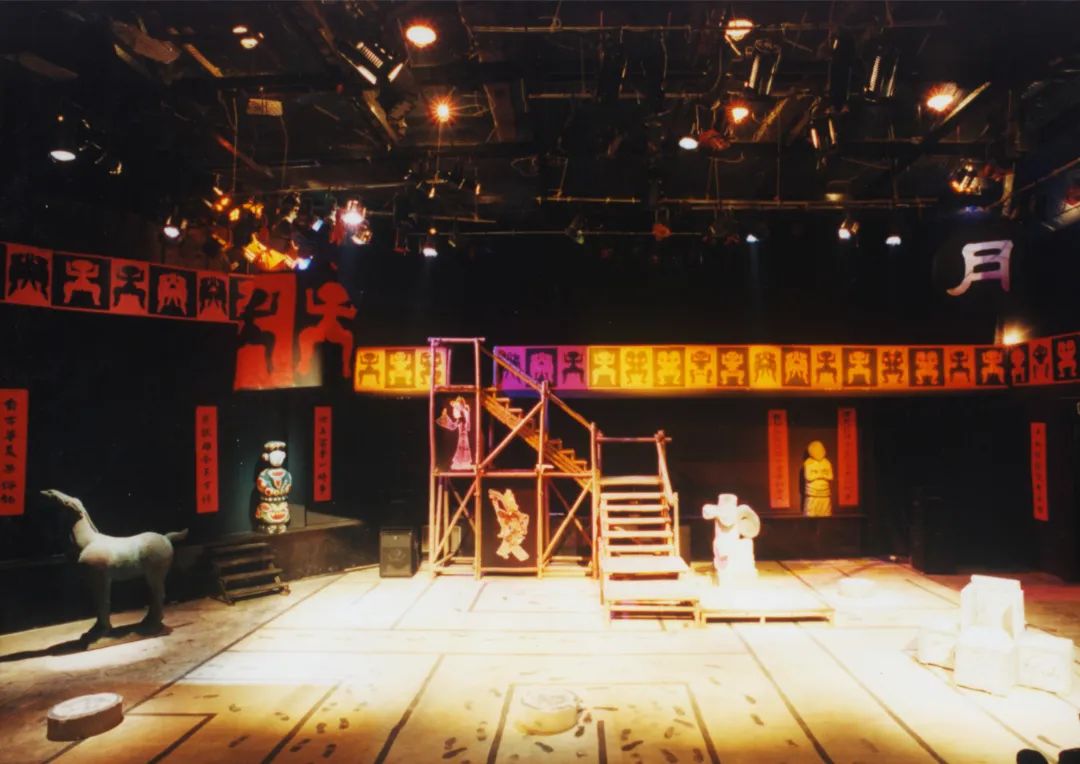

话剧《霸王别姬》

话剧《哭之笑之·八大山人》

歌剧《蝴蝶夫人》

音乐剧《告诉海》

图文整理:张大选、秦梦婷、赵妍

责编:张大选